- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1973 SF・ミステリー 『いまこそ「小松左京」を読み直す』 宮崎哲弥著(NHK出版新書)

2020.11.28

11月27日の午後、新型コロナウイルスの感染者が過去最多の570人となった東京を離れ、北九州に戻りました。現在、アニメ映画「日本沈没2020 劇場編集版 シズマヌキボウ」が公開中ですが、その原作者は小松左京です。『いまこそ「小松左京」を読み直す』宮崎哲弥著(NHK出版新書)を読みました。タイトルからわかるように、日本SFの巨匠であった小松左京の作品と思想を論じた本です。一条真也の読書館『SF魂』、『小松左京自伝』で紹介した本を読んだとき、小松作品のスケールの巨大さに感動し、「いつか小松左京についての本を書きたい」と思ったものですが、本書の存在を知ったときは「先を越されたな」と感じました。著者の本を読むのは初めてです。SFの定義付けから始まって、素晴らしい論考でした。

著者は、1962年、福岡県生まれ。相愛大学客員教授。慶応義塾大学文学部社会学科卒業。専門は仏教思想・政治哲学。サブカルチャーにも詳しいそうです。近著に、『仏教論争―縁起」から本質を問う』(ちくま新書)、『ごまかさない仏教―仏・法・僧から問い直す』(新潮選書、佐々木閑氏との共著)、『知的唯仏論―マンガから知の最前線まで─ブッダの思想を現代に問う─』(新潮文庫、呉智英氏との共著)、『さみしさサヨナラ会議』(角川文庫、小池龍之介氏との共著)など多数。

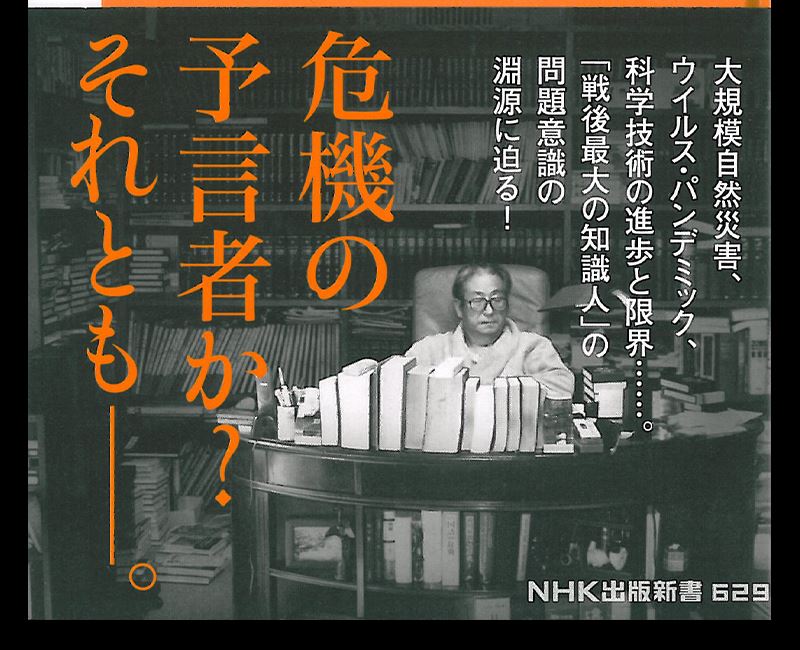

本書の帯

本書の帯

帯には書斎での小松左京の写真が使われ、「大規模自然災害、ウイルス・パンデミック、科学技術の進歩と限界……。「戦後最大の知識人」の問題意識の淵源に迫る!」「危機の予言者か?それとも――」と書かれています。帯の裏には「SFの可能性を拡張した代表作を読み解く!」と書かれ、本書で取り上げた小松作品が章立てとともに紹介されています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの内容紹介には、こう書かれています。

「戦後日本を代表するSF作家として知られる小松左京。その作品は、大規模自然災害、ウイルス・パンデミック、科学技術の進歩と限界等、現在の私たちが直面し、未だ解決できない問題を先取りするかのようなリアリティを持っていることから、いまふたたび注目を集めている。彼は危機の予言者なのか? それとも――。作家としての出発点『地には平和を』、日本SFのオールタイムベスト『果しなき流れの果に』、460万部超の大ベストセラー『日本沈没』、カルト的な人気を誇る『ゴルディアスの結び目』、未完の遺作『虚無回廊』等、小松の仕事を画期する代表作群を読み解き、時代を超える洞察の淵源をさぐる。小松左京を『SF作家』にとどまらない、戦後最大の知識人として捉えなおす試み!」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「 戦後日本SFとは何だったのか

――小松左京を通じて」

第1章 現実に「木戸銭」を払って

――「銃後」から「廃墟」へ

『地には平和を』『戦争はなかった』『ヤクトピア』

第2章 宇宙を超えるための「闘争」

『果しなき流れの果に』『神への長い道』『彼方へ』

第3章 滅びとエクソダス

『日本沈没』

第4章 トラウマとブラックホール

『ゴルディアスの結び目』

第5章 虚と実の通路

『虚無回廊』『結晶星団』

『雨と、風と、夕映えの彼方へ』

「世界と出会い直すために

――あとがきにかえて」

「はじめに 戦後日本SFとは何だったのか――小松左京を通じて」では、SFの定義をめぐる著者の見識が素晴らしいです。著者は、こう述べています。

「そもそもSFとは何でしょうか。この問いに対しては、単純に『サイエンス・フィクション、即ち空想科学小説』などという通り一遍の訳語を示すだけではすまない『定義し難さ』について語らねばなりません。 仮にSFのSが『サイエンス』の略だとしても、この『サイエンス』とは一意に自然科学を指すのでしょうか。世の通念ではそうかもしれません。しかし多くのSFの書き手、熱心な読み手はこの「定義」におそらく満足しないでしょう。そこで『サイエンス』を『合理的に体系化された諸学』、即ち近代以降の自然科学、社会科学、人文(科)学の総体を示すと解釈し、SFとはその総体を題材とする小説である、と看做すならば、かなり満足水準に近づくかもしれません」

けれども、まだ十全には程遠く、SFの根源的な批判性や自在性を表し尽くせていないように思えるという著者は、「あえていえばSFは、その組織化され、テリトリー化された学知の根拠、『合理性』や『体系性』に批判的です。あるいはそれらを支える『近代性』や『知性それ自体』を異化し、相対化できるのです。今日のSFが『トランスサイエンス』の領野、つまり『サイエンス』が未だ答えを出せない問題域に入っているといわれるのはこうした理由からです。あるいはまた、『サイエンス』を体系化された諸学と捉え、SFはそれらを横断しながら進んでゆく『物語』であるとしても、その対象に人文(科)学が含まれていることから、それは哲学や宗教の範疇にある問題を、もっといえば人間の実存の問題(「私は『在る』のか」「私は何故にここにこうして在るのか」「私を在らしめているのは何か」「私達は何を求め、いずかたに往くのか」等)をも問うことができます。抽象的にも、具象的にも」と述べています。

さらに著者は、「宗教や哲学が主題にしてきた宇宙や時空間についての問いを、文学が無視できるはずはありません。文学には、その問題構造の抽象性と具体性を『物語』によって架橋するという、他に類のない性能が備わっています」「SFは、科学技術や経済構造などの大域的変動と超ミクロな個の実存感との関連や無関連(疎外)を、物語として描き出すことができる。この類い稀な自在性こそがSFの真骨頂といえます」「宇宙の構造と人間、あるいは人間型知性のあり様、そして個の存在の意味を繋ぐ『物語』としてのSF。これは小松SFのメインストリームである、いわば”宇宙構造探究系”の作品に共通する根源的なテーマです」と述べるのですが、言葉を畳みかけるようにSFの意味を解く著者の姿勢には感銘を受けました。

さて、「ここで私達はある逆説に突き当たります」として、著者は「自然科学をはじめ、先端的なテクノロジーや哲学、心理学、認知科学、言語学、論理学、社会学などを横断的に素材として取り込んできたSFが、機能としては古代から伝承されている神話や宗教的説話に近づいているという逆説です。神話や説話、黙示文学、叙事詩(以下、「神話類」と総称する)の多くは、世界の起源、宇宙の開闢、そしてその終末を描き出しています。しかもそれは当然にも、往々にして、神などの超越的、外部的、あるいは形而上学的な存在の「御業」によると説かれた。そうして創造された世界(宇宙)において、個々、各私の生存の起源や由来、意味が定位される。『神話類』とは、このようにマクロな世界観からミクロな個々の生の意義までを一貫 して基礎付け、総体的な世界構造を示唆する『大きな物語』です」と述べます。

SFが「神話類」に近づいているといっても、「神の死んだ」現代において、古の神話説話や中世の叙事詩がそのまま反復されるわけではないけれども、世界の存在理由、宇宙の存立構造を解き明かすことで個々の実存の意味を定める、という古来「神話類」が果たしてきた役割を、近現代において担ってきたのはSFであると指摘し、著者は「元来、広義の文学は神話説話や宗教叙事詩を含み、かかる機能性を具備していたのですが、近代文学の成立とともに『神話類』が駆逐されてしまいます」と述べています。

また、著者は「戦後文学でいうなら、埴谷雄高の『死霊』のような優れて思弁的な小説や、大江健三郎の神話性が濃密に立ちこめる幾つかの作品を例外として、主流派の文学は全宇宙の意味や知性の存在理由といった哲学的、宗教的な問いをなかなか主題化できませんでした。また、仮にそれら超越的、超巨視的な事象に書き及んだとしても、既存宗教の、細々と余喘を保っているリアリティに事寄せてする場合がほとんどで、アクチュアルな、主体的なテーマになることはありませんでした」とも述べています。

小松の著書『SF魂』によれば、小松が少年時代に最も影響を受けた文学作品がダンテのキリスト教叙事詩『神曲』であり、青年期には、埴谷の『死霊』に傾倒したそうです。逆に読書欲が旺盛な時期にも自然主義文学や白樺派には「全く興味がなかった」と切り捨てています。著者は、「小松は、大学時代の親友だった高橋和巳の編著に寄せた論考で、文学を近代以降の『小説』に限定してしまう一般的傾向に異を唱え、『神話類』、つまり民話、伝承、神話こそが文学の濫觴(物事の始まり、起源)であると確論しています」と述べるのでした。

第1章「現実に『木戸銭』を払って――『銃後』から『廃墟』へ」では、「SF作家、小松左京が生まれるまで」として、著者は「現在のSF論には、『Science Fiction』とはオクシモロンなのではないか、という説すら出ています。オクシモロンとは『饒舌なる沈黙』とか、『喧噪のなかの静けさ』とか、『生ける屍』といった相矛盾する語句をあえて繋ぎ合わせることで表現の効果を狙う語法のこと。『サイエンス』と『フィクション』は端的に矛盾するのに、その2語が合わさって1ジャンルを表わしているとはオクシモロンに違いない、といういささか皮肉な見方です」と述べています。

半世紀ほど前には、「SFとは思弁小説”Speculative Fiction”である」という再定義も考案されました。一部でそれなりに流通しましたが、著者には「空想科学小説」よりはかなりマシであるものの、まだ狭い気がするそうです。「はじめに」では、SFを主に機能的な側面からみて、それは古代の神話や宗教説話、中世の宗教叙事詩に近い性質を有すると論じましたが、著者は「同時にSFには、そうした『神話類』を志向する私達の意思や知のあり方をも異化し、相対化する力能が内蔵されている、と指摘しました。科学的認識を前提とするか否かは、SFと形而上学的な『神話類』とを分かつメルクマールとしてのみ有意なのかもしれません」と述べます。

「ダンテ『神曲』との出会い」として、著者は、小松が中学2年生のとき、図書委員を務め、図書館に揃っていた新潮社の『世界文学全集』を繙いたエピソードに注目します。なかんずく小松少年に多大な影響を及ぼし、後に「私の文学観を決めた」とまでいわしめたのが、全集第1巻に収められていたダンテ・アリギエーリの長編叙事詩『神曲』でした。著者は、「ローマの詩人、ウェルギリウスによって導かれ、地獄、煉獄を経巡り、ベアトリーチェの案内で天界に昇り、やがて至高天に達し、神を直観するという物語は、小松の宇宙構造探究系SFのストーリー展開のモデルとして影響を及ぼします」と述べています。

1960年、小松は「S‐Fマガジン」が募集した第1回空想科学小説コンテスト(後のハヤカワSFコンテスト)にわずか3日で400字詰原稿用紙80枚を書き上げた短編『地には平和を』を投稿します。結果は選外努力賞でしたが、63年に同人誌「宇宙塵」に掲載され、第2回空想科学小説コンテスト入賞作『お茶漬けの味』と併せて63年下半期の直木賞候補となりました。この『地には平和を』が書かれた1960年代のこの時期、小松左京は大阪万国博覧会の準備作業、日本未来学会の創設に邁進していました。

そんな小松について、著者は「まさに戦後を超えて、未来へと向かう日本と世界の足どりを確認し、その歩みをサポートする仕事に携わっていたわけです。もちろん未来学は『バラ色の明日』を称揚するものではありません。過去の未来観の理非や成否を確かめ、将来の危険を見据えて、未来に向かいよりよき経路を探っていこうとする学際領域です。しかしそれでもなお、建設的、向日的な性格は否定できません。かかるプロジェクトに関わる実務家的な資質と、いかなる進歩も成長も繁栄も、大掛かりな虚構とみてしまうニヒリスティックな性質の共存が小松SFの魅力にもなっています」と分析します。

著者は、『地には平和を』に描かれた「国の滅びから民の再建へ」というヴィジョンは後の『日本沈没』のモーティヴに繋がっていくと指摘し、「また、われわれの歴史や進化を、より”上位”の立場から管理、統整する者の存在とそれへの抵抗というプロットは、『果しなき流れの果に』のような本格的な時空SFから『エスパイ』のような活劇色の濃い国際サスペンスにまで受け継がれます。さらに『レーゼドラマあるいは長篇のためのエスキース』という副題が添えられた短編『人類裁判』では、『汎宇宙精神体連合』なる上位審級が『太陽系地球種知的生命体』即ち人類に対し、普遍的倫理規範に基づく裁判というかたちの介入を行います」と説明するのでした。

第2章「宇宙を超えるための『闘争』」では、大作『果てしなき流れの果に』が取り上げられます。小松は同作の全体のプロットを説いて、「いなくなった人がいつか帰ってくる。その間に昔のことを知っている人はいなくなっている」話、「時空の果てをとめゆきて、涙さしぐみ帰り来ぬ」という物語だと述べ、ホメーロスの作とされる古代ギリシャの長編叙事詩『オデュッセイア』や「浦島伝説」、イプセンの『ペール・ギュント』などを原型として挙げました。さらには、森鴎外の短編を劇作家の宇野信夫が新作歌舞伎に仕立てた『ぢいさんばあさん』も「エピローグ」の描写の参考にしたそうです。

この小説には、地表から静止軌道まで行き来するための大掛かりな昇降機「宇宙エレベーター」が登場します。『果てしなき流れの果に』が書かれた14年後、アーサー・C・クラークが宇宙エレベーターの建設をテーマにした『楽園の泉』が書かれましたが、現在では実現可能性が追求されているこの未知の移動手段のみならず、小松左京は、先端的な科学理論や未完のテクノロジーを小説の道具立てとして積極的に取り入れます。著者は、「核酸だけで増殖、感染する病原体(”増殖する化学物質”!)の存在を予見した『復活の日』や、長年学界で僻説扱いされてきたプレートテクトニクス理論を大胆に取り入れた『日本沈没』など枚挙に暇がないほどです。余談ですが、『復活の日』の『増殖する化学物質』と呼ぶに相応しい病原体、ウイロイド(ヴァイアロイド)の存在が植物病理学者のセオドール・ディーナーによって確認されたのは、「復活の日」刊行から7年の後、71年のことでした」と述べています。

現在では「日本SFのオールタイムベスト」とまで絶賛されている『果てしなき流れの果に』ですが、小松左京は、この日本SF史に刻された記念碑的な大作の出来に満足しなかったようです。「初版あとがき」によれば、脱稿直後、疲れ果ててベッドに倒れ込み、美しい朝の訪れをぼんやりと眺めているうちに「いつかもう一度、この主題について書こう、今度はもっと慎重に、もっと充分に準備して、体力や気力も充実させて、今度こそ、何一つ書きもらすことなく書いてやろう」と奮起し、「その時はじめて、本当に、SFというものが全身でぶつかって行ってもいいほど、やりがいのある仕事かも知れない、という気がしてきました」と書いています。

小松自身が最も気に入っていた自作は『神への長い道』でした。著者によれば、この中編のラストには『果てしなき流れの果に』の終章でいささか性急に示された宇宙観、あるいは小松思想がより洗練された表現で、物語の自然な流れに沿うかたちで謳い込まれているといいます。また、『神への長い道』について、著者は「”鏡像”が存在として自立していくプロセスが、生命=意識=情報体の発展段階として示し直され、本作では十分に展開できなかった『鏡の中に虚像自体を出現させれば、存在の方も出現するようになる』機制もかなり具象的に説明されています」と解説しています。

宇宙の真の相を知った『神への長い道』の主人公はラストで、遙か700光年の旅をともにした女性と情交を結びます。著者は、「自棄でも逃避でもなく、未来の”違う可能性”を絶やさぬために。彼女をかき抱きながら、胸裡に『宇宙よ……しっかりやれ!』と、無数の生命や意識や星々などを包み込む広大な時空へのメッセージを思い浮かべるのです。批評家の東浩紀はこの場面について、小松が『異星人の知性拡張装置に適合できなかった主人公とエヴァ、21世紀人と22世紀人の二人が「猿」としてセックスをする場面で終わらせていることには留意されたい。小松は神への道を描いただけではない。神になれない、すなわち動物としての人間にもまた、優しい視線を注ぎ続けた作家だった』と総括しています。物語に対するコメントとして実に正鵠を得ており、また、この3年後に書かれる小松の短編SFの最高傑作の1つで、切なくも美しい究極の恋愛小説『袋小路』にも繋がるロマンティシズムを的確に押さえた批評といえましょう」と述べています。

さらに著者は、小松の小説には、人(的存在)のセックスと新しい宇宙の創出とが類比的に描かれることが少なくないことを指摘し、「『神への長い道』のラストの情事は、その2つのイメージを重ね合わせたシークェンスと解釈することも可能です。例えば『はじめに』でも触れたように、連作『ゴルディアスの結び目』第4作『あなろぐ・らう゛――または、”こすもごにあⅡ”――』では、宇宙の創生が『セックスをのぼりつめて行く時の女は、まったくいたいたしいほどに赤裸々になる』という一文から始まる、性の描写によって綴られます。これは優れて神話的な寓意であり、と同時に科学による神話の相対化、そして文学的想像力による科学の相対化の発露としてもあり得ることは、すでに指摘しました」と述べます。このような統整と壊乱の反復が、SFの「文学の文学性」を担保しているのだと、著者は言います。

第3章「滅びとエクソダス」では、1973年に刊行され、上下巻併せて累計460万部に達する空前の大ベストセラー『日本沈没』が取り上げられます。この小説について、著者は「ストーリーとしてとてもシンプルですが、その単純なプロットにリアリティを吹き込むための工夫は並大抵のものではありません。地質学、地震学、火山学、惑星科学から潜水.工学、社会工学、政治学、文化人類学、民俗学まで、幅広い領域の、当時としては最新の知見が随所に盛り込まれ、作者の博捜ぶりに舌を巻きます。しかも、それらを退屈で冗長な『科学解説』に終わらせていない。SF的発想の醍醐味がたっぷり染み込ませてあります」と解説します。また、「現実的認識から一気にSF的想像へと飛び立つ瞬間が描かれています。まさにSFならではの、リアリティを異化することによって新たな、自由な視点を得る感動、『センス・オブ・ワンダー”sense of wonder”』の飛躍といえるでしょう」と高く評価しています。

さて、人類学者の梅棹忠夫、社会学者の加藤秀俊、文化人類学者の川喜多二郎、経済学者の鎌倉昇、フランス文学者にして大衆文化研究家の多田道太郎らとともに、小松は1964年に設立された「万国博を考える会」に参加します。これは梅棹を中心とした知的サロンでしたが、万博プロジェクトと並行して「未来学研究会」を派生させます。この研究会をもとに1968年7月6日「日本未来学会」が設立されます。万博と未来学。この二つのプロジェクトに関わって、小松は何を得たのか。著者は、「1つはアカデミアにおける人脈形成です。梅棹忠夫、加藤秀俊との交際、協働を契機として、京都大学の人文科学研究所や霊長類研究所などの学者たちと接点ができました」「もう1つは実務家、実践家たちの生態を身を以て知ることができたことです。とくに万博準備を通じて、小松は官界、政財界の人々と直に交わり、ときに厳しい折衝に臨んだり、協力関係を築いたりしました。この経験が、『日本沈没』における政治家、官僚、財界人の動きの描写に生きていると思われます」と分析しています。

「希望の未来、絶望の未来」として、著者は「なぜSFは人類や国家の滅亡を好んで描くのでしょうか」と問いかけ、小松が自身のSFマニフェストともいえる『拝啓イワン・エフレーモフ様』に書いた「〈破局〉を設定することによって、はじめて人間が、人類が、そのモラルが、社会機構や文明や歴史が、いわばこの世界が”総体”として問題にされるのです。世界がその全貌をわれわれの前に現わすのは、それが総体的に否定される時であり、〈破局〉の仮定は、単純でしかも力強い否定の様式の一つにちがいありません。そして現代社会においてはSFこそが、繊細な肥大漢と化して、それ自体の内面性との間に甘い対話をつづけながら身動きとれなくなった20世紀前半文学に対して、単純で荒々しい破局の姿を提出しつづけているのであります」という文章を取り上げ、『日本沈没』の意図は、全壊全滅の危機に瀕している状況を媒介として、戦後日本社会の「総体」を明確に炙り出すことにあったと指摘します。これも一種の「思考実験」でした。

第4章「トラウマとブラックホール」では、カルト的な人気を誇る『ゴルディアスの結び目』が取り上げられます。この作品によく似た着想に基づくハリウッド映画があります。「イベント・ホライゾン」です。後に「バイオハザード」シリーズの監督として有名になったポール・W・S・アンダーソンの手で1997年に作られた作品です。サム・ニール、ローレンス・フィッシュバーンと手堅いキャスティングでしたが、興行的には成功しませんでした。しかし、カルト的な人気は得ました。その理由について、著者は「それもそのはず、この映画は科学的な道具立てによって、神も信仰も失われた時代における地獄の実在性、地獄の恐怖を表現しようとした稀有の映像作品なのです」と述べています。

著者は、この映画の脚本を書いたフィリップ・アイズナーが、小松の『ゴルディアスの結び目』を読んだかどうかは確認できませんが、相通ずる世界観に基づきこのSFホラーの佳作のプロットが組み立てられていることは否定できないと断言します。そして、小松が『自伝』で宗教や神学に関して「神とか仏とかそういうのを全部、一種の止揚をすると、宇宙になるだろうと思う」と述べてたことを紹介します。小松は、「人間がなぜ存在するかは昔から哲学が問題にしてきたけど、そのうち知性と情念が出てきて、知性は科学に、情念は文学になっていく。だけど科学的宇宙論、それから生命科学や進化論を含めた科学的文明論。僕はそういったものがこれから全部収斂していって、新しい科学的神学になるんじゃないかという気がするんだ。だから哲学者と神学者をもう一度来世紀にかけて復活させなきゃいけない」と書いています。

続けて、小松は「宇宙を物理現象として扱うんじゃなくて、何かもうちょっと大きくて高度な目的があると考えれば、宇宙は神学の対象になるだろう。地球は生命が発生して進化したけど、あのとき余計なことをしてくれたおかげで、いま僕たちが非常に悩んだり苦しんだりする。逆に僕たちが存在していることが、宇宙にとっては迷惑かもしれない。だから宇宙がなぜできたかというのは、やっぱり神学が解かなきゃいけないことなんだ」と『自伝』に書いています。著者は、「かかる問題意識から、『神とか仏』ならぬ悪魔や地獄の存在、延いては本質的悪が、宇宙論的神学においてどのように位置づけられるかを物語によって追求したのが中編『ゴルディアスの結び目』だ、といえるでしょう」と述べるのでした。

第5章「虚(イマジナリー)と実(リアル)の通路」では、小松左京が、物理学が検証可能性の枠から抜け出して、「モデル形成の時代」に入っていることを示唆したこと、それによって学問全体が「魔法の体系」つまり虚の領域に食い込んできていると述べたことを紹介し、著者は「かかる認識を前提として、小松の本格SFは構築されているのです。彼の本格SF、”宇宙構造探究系”のSFは『果しなき流れの果に』(1966年)に始まり、『神への長い道』(1967年)、『袋小路』(1970年)、『BS6005に何が起こったか』(1971年)、『結晶星団』(1972年)、『ゴルディアスの結び目』(1976年)、『劇場』(1979年)、『雨と、風と、夕映えの彼方へ』(1980年)、『氷の下の暗い顔』(1980年)などが連なります」と解説します。

また、「目的論への傾向」として、著者は「小松左京の進化観は非常に目的論的だと指摘されることがあります。これまでみてきたように、作品世界を貫く思想が、目的論に大きく傾ぐものである点は否定できないでしょう。この性向は進化論に留まらず、宇宙論や実存観にも及びます。しかし目的論的説明というのは、ノーマルな科学が――それが自然科学であれ、社会科学であれ――極力回避しようとしてきたものなのです。このことは小松自身もとりあえず承認しています」と述べています。小松の作品世界には、あからさまに目的が求められたとして、著者は『果しなき流れの果に』の第四章「審判者」の中の「なぜ、無限の星の中で、ある限られた星だけが、生命体をになわなければならないのだ? なぜ、生命体のある種だけが、知性とよばれるものを発達させねばならんのだ? なぜ、君は存在し、ここに存在しなければならんのだ?」という言葉を紹介します。

この小松の言葉を紹介した後、著者はこう述べます。

「これらの『なぜ』に”答え”がある、というのです。”それは偶然の結果に過ぎず、「しなければならない」という当為などどこにもない”と切り捨てるのではなしに……。小松作品の登場人物たちは問い掛けます。生命進化には本当に何の目的もないのか。知性が宇宙に生じた意味とは何か。知性の目指すところは何なのか。人類の文明はどこに向かうのか。宇宙は何のために存在するのか。私はどうしていまここに在るのか……。『だが、なんのために?』そうして、留保付きだったり、暫定的であったりはしても、その都度、何らかの”答え”は出される。つまり宇宙の、生命の、知性の、実存の、意義=目的が示されるのです」

さらに、「『人間原理』と『現代の神話』」として、著者は小松思想には「人間原理」への傾斜が見られることを指摘します。この「人間原理」は、拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「神化するサイエンス」で「人間原理の宇宙論」として取り上げました。現在、わたしたち人類がこの宇宙のなかに存在しているわけですが、物理的考察をすると、人類が宇宙の中に存在しうる確率は、ほとんどありえないものとする考え方です。つまり、あたかも神によって「人類が存在できる宇宙」が必然的に選ばれたかのごとくに、さまざまな事柄が調節されて、初めて人類が宇宙のなかで誕生し、存在することが可能である、いや、そうとしか考えられない、そのように宇宙をとらえるものが「人間原理の宇宙論」です。

宇宙の中にある物質の量とか、宇宙の曲率とか、あるいは原子核同士が核融合反応を起こすときの核反応率とか、その他もろもろのあらゆる物理的諸条件の値が少しでも違っていたら、太陽も地球も誕生せず、炭素もできず、炭素型の生命体である人類の存在もなかったわけです。このように、現在の宇宙の様子をいろいろと調べると、わたしたち人間が存在するためには、きわめて計画的に、ものすごい微調整をしなければなりません。偶然にこうした条件が揃うようなことはまずありえないでしょう。ですから、人類のような高度な情報処理のできる生命が存在しているという事実を説明するときに、「これはもう、人類がこの宇宙に生まれるように設計した神がいたのだ」という発想が出てくるわけです。

この「人間原理」は目的論宇宙観とは相容れません。特に、「強い人間原理」はマルチバース(多宇宙)を前提にして、物理法則や物理定数のファインチューニング(微細調整)を説明します。著者は、「しばしば小松SFには『並行宇宙』や『別の宇宙』『新しい宇宙』などが舞台設定や理論的装置として登場しますが、これらの想定は『強い人間原理』が前置するマルチバース論とは理路が異なっています。なおかつ、小松SFで知性体は人間に限定されないので、『知性体原理』といった新語を立てるべきかもしれません。目的論と知性体原理。どちらの志向も、現代においては科学的というよりは、宗教的、神学的といえます。もちろんこれらを大前提に据えなければ、『大きな物語』を構想しづらいという事情もあるでしょう。また文学によって科学を相対化するために欠かせない理念転換の局面でもあります」と述べています。

著者は、小松の「神話の中に集団の秩序維持とか、宗教的・心情的連帯感の保証とかいった、実用的な意味や役割りをはなれた「起源神話」とか「説明神話」というものがたくさんふくまれ、それがよりプリミティヴな層を形成している所をみると、神話というものは、やはり、人間の大脳の中に、所与においてふくまれている根源的能力と傾向――ある事象に対して、「なぜか」(どうしてそうなったか)といった疑問を抱いてしまい、それの答えを発見しようと、あれこれ理屈を考える、といった、どうしようもない傾向に由来するものではないかと思います。(「未来社会の文学」高橋和巳編『文学のすすめ』所収、筑摩書房)」という発言を紹介し、「かかる意味において小松SFは『現代の神話』と位置づけられるのです」と述べるのでした。

「世界と出会い直すために――あとがきにかえて」では、著者は、小松SFについて、「この世界が”総体”として問題にされる」とは、即ち「この世界と出会い直す」ことに相違ないとし、SFの想像力とは「逸脱的思考」を作品として結晶させるものであり、取りも直さずそれは、世界と出会い直すための文学なのであると述べます。また、著者はSFという自由度の高い表現手段は、『世界像』の1つを破壊するのみならず、『言語ゲーム』そのものを可視化し、異化してしまうことすらできるのだいずれにしてもそれらの物語においては、あまりに自明であるため意識に上せらるることもなかった『透明』な『世界像』が打ち砕かれ、混濁した不透明な世界が現出する。そう想像することこそが世界と『出会い直す』契機となる。小松左京が実然的とされる世界のあり方に対して、イマジナリーな世界像や本質的に異なる現実の可能性を対置してみせるのは、そのような『出会い直し』の機会に出会わせるため、なのである」と述べますが、ここはまさに小松SFの本質を衝いていると思います。

そして、小松にとって意想外で、そして少しばかり不幸だったのは、「言語ゲーム」を異化してみせるために仕込んだ、あり得そうであり得ない破局なのに、その設定に近い事態が実際に出来してしまったことだろうとして、著者は「その都度、彼の小説が『予言の書』として思い出され、話題になり、多くの読者を獲得するところとなった。例えば、地震や噴火、津波による大きな災害が起こる度に『日本沈没』が参着され、アメリカに孤立主義を標榜する政権が登場するや『アメリカの壁』が読み直され、新型ウイルスを病原体とする感染症が流行すれば『復活の日』が改めて話題になる、といった次第である。そうした接し方が間違っているというのではない。さらに物語の表層の奥にある小松左京の思想を読み取って欲しい。件の若き哲学者のように。そんな思いを込めて本書を執筆した。これは小松左京氏へのささやかな恩返しである」と述べるのでした。いま話題の『復活の日』にほとんど言及されていないのは残念でしたが、本書を読んで、もう一度、小松SFの数々の名作を読み直してみたくなりました。また、著者・宮崎哲弥氏の他の著書も読んでみたくなりました。現在公開中の「日本沈没2020 劇場編集版 シズマヌキボウ」の評価はあまり高くないようですが……。