- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1994 プロレス・格闘技・武道 | メディア・IT 『週刊プレイボーイのプロレス』 佐々木徹著(辰巳出版)

2021.01.21

1月20日の夜、延岡から小倉に戻りました。

『週刊プレイボーイのプロレス』佐々木徹著(辰巳出版)を紹介します。かつて、「週刊プレイボーイ」に掲載されたプロレスラーのインタビュー内容と、インタビュアーを務めた著者の回想がまとめられています。わたしが愛読していた「週刊ファイト」「週刊プロレス」「週刊ゴング」とはまた違った味わいのインタビューを読み、レスラーたちの知られざる一面を知ったような気がしました。著者は、フリーライター&フリーエディター。『写真集・門外不出!力道山』『無冠 前田日明』『船木誠勝物語 ストレイト』などのプロレス関連の著書・共著多数があります。また、松山千春をはじめ、多くのアーティストの月刊本をプロデュースしています。

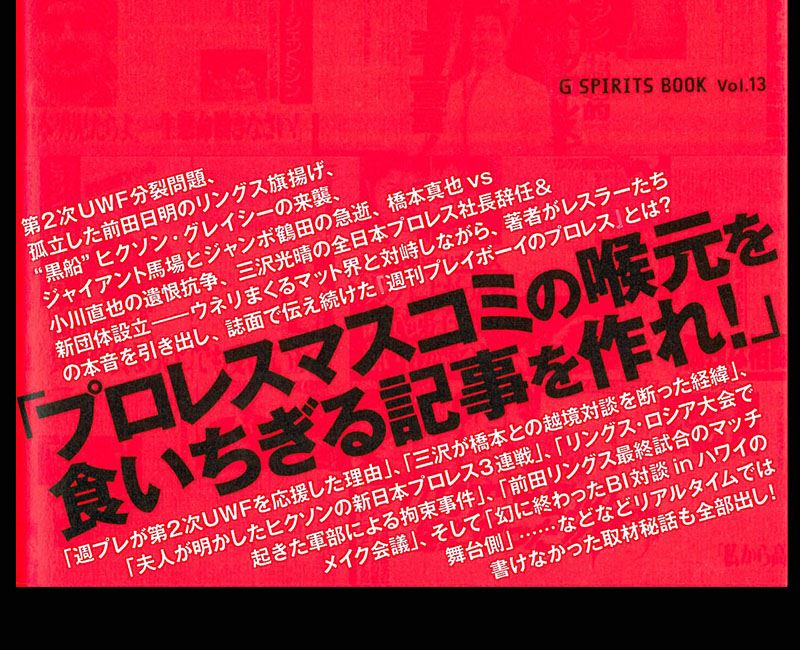

本書の帯

本書の帯

カバーと同色の赤みがかったオレンジ色の帯には、「週プレ編集部が企てた超ド級のプロレス企画 それは……‟究極の切り札”BI対談!!」「3日後に、Hさんから連絡が入った。『よかったな、馬場ちゃん、OKだってよ。ただ、ひとつだけ条件があるらしい』『条件?』『年末にハワイでやりたいそうだ、猪木との対談を』」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「プロレスマスコミの喉元を食いちぎる記事を作れ!」と大書され、「第2次UWF分裂問題、孤立した前田日明のリングス旗揚げ、”黒船”ヒクソン・グレイシーの来襲、ジャイアント馬場とジャンボ鶴田の急逝、橋本真也vs小川直也の遺恨抗争、三沢光晴の全日本プロレス社長辞任&新団体設立――ウネリまくるマット界と対峙しながら、著者がレスラーたちの本音を引き出し、誌面で伝え続けた『週刊プレイボーイのプロレス』とは?」「『週プレが第2次UWFを応援した理由』、『三沢が橋本との越境対談を断った経緯』、『夫人が明かしたヒクソンの新日本プロレス3連戦』、『リングス・ロシア大会で起きた軍部による拘束事件』、『前田リングス・ラストマッチのカード編成会議』、そして『幻に終わったBI対談inハワイの舞台側』……などなどリアルタイムでは書けなかった取材秘話も全部出し!」と書かれています。

カバーを外した本体(表)

カバーを外した本体(表)

カバーを外した本体(裏)

カバーを外した本体(裏)

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「ちょっと長めのプロローグ――

週刊プレイボーイの『殺し』」

第1章 週刊プレイボーイの馬場と三沢

第2章 週刊プレイボーイの第2次UWF

第3章 週刊プレイボーイのアフターU

第4章 週刊プレイボーイのプロレス

~日本人レスラー編~

第5章 週刊プレイボーイのプロレス

~外国人レスラー編~

「エピローグ――

『週刊プレイボーイのプロレス』よ、永遠なれ」

著者は80年代後半から90年代後半までの音楽担当のフリーライターとして、数多くの海外アーティストをインタビュー取材してきたそうです。その中にはポール・マッカートニー、フレディ・マーキュリー、スティング、マドンナ、ジョン・ボン・ジョヴィ、スティーヴン・タイラーなどの超大物もいました。日本のアーティストでも、80年代から2000年初頭までに取材していない国内アーティストは、B’zと中島みゆきとドリカム、ZARDぐらいだというから、凄いですね。しかも、これらのアーティストの取材は常に1人で行ってきたというから驚きます。

もちろん、プロレスラーは有名どころにはすべて取材しています。初めて取材したレスラーがジャイアント馬場で、それも著者1人でインタビューしたそうです。「ちょっと長めのプロローグ――週刊プレイボーイの『殺し』」で、著者は「なんにせよ、私にとって幸運だったのは日本がまだ本格的なネット社会を迎えていなかったこと。今では多くの著名人が例えば自分の宣伝活動をする際、SNSやブログを活用する。そのためテレビ以外の媒体の取材を‟面倒臭い”を理由に受けたがらない。大事なことは自分のHPなどで発表するから、取材は受けない。最近ではその流れがどのジャンルにせよ、主流になってしまった。しかし、あの頃の週刊誌のインタビューは取材される側にとって、まだまだ広報活動においての大切なツールのひとつだったのである」と述べています。

本書には膨大なプロレスラーのインタビューが収められていますが、その内容のほとんどはすでに知っていることばかりでした。同時代のプロレスマスコミもそうですが、最近の宝島社から出ている一連のプロレス「真相」本シリーズや、多くのレスラーたちがYouTuberとなり、自身の動画チャンネルで語り始めたため、わたしを含めたファンは非常に「事情通」「物知り」になったのです。しかし、中には本書に紹介されたインタビューで初めて知った興味深い事実もありました。まずは、1997年のジャイアント馬場へのインタビュー記事でした。ここで、馬場はプロレスの本質について、じつに興味深いことを語っています。

馬場は、プロレスにあまり詳しくない著者に向かって、「あんた、プロレスのルールの中で絶対にやっちゃいけないことってなにかわかるかい?」と問い、「電流爆破ですか?」などとトンチンカンな答えを述べる著者に対して、「それは闘う相手の”虚”を突いてはいけないということ。いいかい。レスラーは『殴りなさい』と構えることが大事なんだ。そうすると、相手は殴るわな。で、また殴りなさい構える、相手が殴る。その‟流れ”がプロレス。この流れを無視した攻撃などは、絶対にプロレスにおいてやってはいけないんだよ。だからこそな、殴られても痛くない体を作ってからリングに上がりなさいと俺は言うんだ」と語ります。

さらに、馬場は「俺は、ウチの選手を教える時には、まず相手の攻撃を受けることから教えるわけ。やられてから、どうやって反撃するかを教える。だけども、他の団体では攻撃することだけ教えている。そうなると、相手の”虚”を突くような試合しかできなくなるよ。体も鍛えていない、攻撃だけしか勉強していないレスラーの試合でも、あんたたちから見たら同じプロレスになる。そうみられるのは、俺からしたら、やはりいい気持ちはしない。本当にな、悔しくてしょうがないんだ」と語ります。馬場がここまでプロレスの本質に関わる発言をするのはきわめて珍しく、プロレス専門誌ではありえなかったことだと思います。その貴重発言を著者が引き出したことは素晴らしいことです。

1998年、著者は、全日本プロレスのエースだった三沢光晴にインタビューします。その中で、当時大きな話題になっていたアルティメット大会やヒクソン・グレイシーについても質問するのですが、三沢は「興味はあるよね。そうだな……アルティメットのルールでヒクソン・グレイシーと闘ってみたいという気持ちは……持ってるよ」と答えます。著者は、「意外ですよね、そういう発言が三沢選手の口から出てくるというのは」と言いますが、三沢は「いや、本当にあのルールで彼と闘うことに抵抗はない。ただ、闘う可能性が低いから今まで口にしなかっただけのことだよ」と言うではありませんか。

ヒクソン・グレイシーについて、三沢は「彼とは闘うスタイルが違うからね。でもね、ひとつだけはっきりしているのは、僕らは彼のようなスタイルで闘うことはできるけれども、彼は僕らのスタイルでは闘えないということ。この差は大きいと思うよ。その差に僕らはプライドを持っているしね。プロレスって、そう簡単にできるもんじゃないだよ。まあ、彼も殴ったり蹴ったりはできるだろうけど。それとね、もしだよ、彼が全日本プロレスのリングに上がって、三沢というレスラーと闘ってもいいと言ったとしても、闘う前に聞いてみたいよね。‟どうしてお前のギャラはそんなに高いんだ?”って(笑)。僕らのようなレスラーが高額なギャラをもらうのは当然だけど、なんでお前がそんな高額な金を取らなきゃいけないんだと突っ込みだけは入れておきたいよ(笑)」と語ります。これまた、三沢のプロレス観が明示されている発言ですね。

じつは、ヒクソン・グレイシーは本書の最重要人物であると思えるほど、各所に登場しますし、また興味深いエピソードの宝庫です。ご存じのように、ヒクソンは1997年10月11日に東京ドームで行われた「PRIDE.1」で髙田延彦に完勝しました。その後、98年10月11日に開催された「PRIDE.4」で髙田と再戦し、これも完勝で終わるのですが、じつは同年9月にヒクソンは東京ドームで前田日明と闘うことが決まっていました。前田がヒクソン戦を決意した動機は、かつての盟友・髙田にあると見た著者は、前田から「髙田がヒクソンの腕ひしぎ逆十字固めで負けた時、やるせない気持ちになってね。というか、あの瞬間、今まで俺が歩んできた道のりが走馬灯のように駆け巡ったんだ」という発言を引き出しています。

前田は、「特にさ、髙田と初めて知り合った頃の映像が鮮明だったよね。俺、ユニバーサル・プロレスのエースとして頑張っていた時期があるじゃない? そんな俺を助ける意味で、髙田と藤原(喜明)さんがユニバーサルのマットに上がったんだ。(中略)俺は感謝しているんだ、藤原さんにも髙田にも。3年前、ウチのリングスとUWFインターの間で確執があったけど、あんなもん、俺は単なる兄弟喧嘩としか思ってないから。その髙田が負けたんだ、俺の目の前で。俺がプロレスラーとして一番苦しんだ時期、客の入らないユニバーサルで苦しみながら闘った、あの時期を一緒に経験した髙田が負けたんだ。苦労するのはわかっていたのに俺についてきてくれた髙田が負けたんやで。俺がヒクソンを倒さなきゃあかんやろ? 俺がケリをつけなきゃあかんやろ!」

現在、絶縁関係にある前田と髙田ですが、わたしはこの前田の発言を読んで、彼のピュアな心に胸を打たれました。実際は、髙田が前田に無断でヒクソンとの再戦を決めてしまい、前田vsヒクソン戦は宙に浮いた形になりました。髙田との2連戦後、2000年に東京ドームで開催された「コロシアム2000」でヒクソンと闘って惜敗した船木誠勝は、「まだ前田さんがヒザを壊していなかった新生UWFの段階でヒクソンと闘っていた場合、前田さんの勝ちもあったと思う」と自身のYouTubeチャンネルで語っています。YouTubeといえば、前田も2019年2月から自身のYouTubeチャンネルを開設しています。そして、今年10月からYouTubeに進出。初回は、なんと「PRIDE.1」のヒクソン戦の秘蔵テープを公開しています。秘蔵テープの中には、前田が髙田の控室を訪問した映像も残っているはずで、ぜひ見たいです。さらには、恩讐を超えた前田と髙田のYouTubeコラボ対談を見たい!

前田vsヒクソンに話を戻しましょう。まだ両者の対戦プランが流れていなかったとき、前田は「ヒクソンは自分で言っているじゃない。‟私は侍である。だから死ぬのは怖くない”って。アホなこと言いなさんなって。死ぬのが怖くない奴がロープを掴むなと文句を言うんじゃないよな。だろ? 死ぬのが怖くないなんて口に出さずに自分の中で思ってろって。そんな、死ぬのが怖いの怖くないのとほざいている奴と最後に子供のようにムキになってヤリあってもええかなと思ってるんだよね。その試合で俺がわからせてやるよ。死ぬことより生き抜くことのほうがよっぽど怖いことをね。死ぬなんて簡単なことだよ。本当の恐怖は、この人生を信念を曲げずに生き抜くこと、生き残ることなんだから」と語っています。前田のいう「人生を信念を曲げずに生き抜くこと」は恐怖というよりも、最も難しいことであり、それゆえに価値のあることだと思います。

初代タイガーマスクであり、修斗の創始者である佐山聡が1995年4月20日に日本武道館で開催した「バーリ・トゥード・ファイティング・チャンピオンシップⅡ・ジャパンオープン1995」の1回戦で、リングス所属の山本宜久がヒクソンと対戦したとき、山本は敗れはしたものの、ロープを掴んで闘う戦法でヒクソンを大いに苦しめました。そのときの苦い教訓から、ヒクソンは髙田戦のルールに「ロープを掴む」行為の禁止を加えたのです。当時のリングスには、エースの前田日明を筆頭に、山本宜久、田村潔司、高阪剛といった日本人ファイターがいました。リングスではヒクソン側と3試合契約を結ぼうとしていたようです。すでに対戦を終えている山本を除く前田、田村、高阪が続けてヒクソンに挑むというプランです。前田には「万が一、自分が負けても、田村か高阪が何とかしてくれる」という思いがあったようです。ちなみに、多くの総合格闘技ファンが「高阪ならヒクソンに勝てた」と思っていたとか。

しかし、リングスとヒクソンの試合契約は成立しませんでした。前田vsヒクソン戦も夢と化してしまいました。その後、ロシアでリングスの試合をするためにエカテリンブルグを訪れた前田は、現地の記者から「前田選手のヒクソン・グレイシーへの挑戦は、その後、どうなったのですか?」という質問がありました。そのとき、前田は「ヒクソン個人に関しては、髙田延彦という選手が負けたことによって興味が湧いてきました。ですが、残念なことに彼は私との闘いから逃げてしまったのです。もちろん、リングス・ネットワークの選手は彼のように直前になってから対戦を拒否するような選手はひとりもおりません。もし、闘ったら? ヴォルク・ハンやハンス・ナイマンたちと闘ってきている私が負けるはずはありません」と即答しています。著者は、「日本から遥か遠く、ロシアのエカテリンブルグで発せられた前田のこの発言は、ヒクソン・グレイシーに対する〈最終決着決別宣言〉でもあったような気がする」と述べています。

ヒクソンを日本に初めて招聘したのは、初代タイガーマスクの佐山聡でした。1996年に行った佐山へのインタビューで、著者は「いま、プロレス界には厄介な問題がひとつある。それはグレイシー柔術を一気にブームに押し上げたバーリ・トゥード(なんでもありの試合形式)。その大会に出場したレスラーはみんな返り討ちばかり。まあ、その大会を主催したのが佐山さんだというのが皮肉っぽいのですけど、それにしても、惨敗記録が続いている現状を見るとレスラーは強いんだという佐山さんの主張が少し信じられなくなってきます」と佐山に向かって言います。すると、佐山は「いえ。あれはね。レスラーが弱いから負けているのではなくて単純にレスラーが柔術の技術を知らないから負けるわけです。その技術は何かというとマウント・ポジションとチョーク・スリーパー。相手がマウント・ポジションの体勢にもっていく。さあ、自分の首を狙ってきた・・・そこでかわす技術も知らないのに試合に出ちゃダメです。負けるために試合をするようなものです愚かですよね」と答えます。1996年当時に、こんな正論を堂々と言えた佐山は、やはりプロレスも総合格闘技も知り尽くしていた達人でした。

リングスからの3試合契約のオファーを断ったヒクソンですが、その後、新日本プロレスからも3試合のオファーが来たそうです。ヒクソンの伴侶であるキム夫人から著者が聞きだしたのですが、1試合目のヒクソンの相手は飯塚高史、2試合目は佐々木健介、そして最後の3試合目は長州力でした。ここで、飯塚、健介戦はグレイシー側に花を持たせ、最後は長州に花を持たせるというワークだったことが判明します。長州vsヒクソン戦のプランが存在したことは知っていましたが、新日マットでのワーク3連戦の構想があったことは初めて知りました。著者は、キム夫人に対して「それはこれまで新日本が外敵に取ってきた戦略です。決めるのはそちらですけど、今の話を聞く限り、私はヒクソンさんが新日本のリングに上がるのはどうかな、と思いました。3試合ともリアルファイトならいいですけど、どうでないのなら、億のギャラに背を向けてでも、グレイシー柔術とヒクソンさんの強さのプライドを守るべきだと思います」と言ったそうです。えらいぞ、佐々木徹!

著者の心ある言葉に対して、キム夫人も「ええ、私もそう思っていたんです」と言うのですが、新日本は諦めていませんでした。なんと、新しい提案として、最後の長州戦は何らかのハプニングを生じさせ、勝敗はうやむやにすると言ってきたそうです。それでは、第2回IWGPの決勝戦であるアントニオ猪木vsハルク・ホーガン戦に長州が乱入して試合を壊したのと同じではありませんか! しかも、あの試合は観客の怒りを買って暴動騒ぎとなり、その後の新日本プロレス凋落の始まりとなったことで知られています。夫人の言葉を受けて、著者は「お話をうかがっている限り、参戦を決めた瞬間、リング上の勝敗以前にグレイシー柔術の負けが決まってしまうような気がします。もちろん、ヒクソンさんは圧倒的な強さを見せるでしょう。しかし、新日本のリングに上がったイメージはグレイシー柔術の未来に暗い影を落とすかもしれません」と言うのですた。またまた、えらいぞ、佐々木徹! 結局、ヒクソンは新日マットに上がりませんでした。

ヒクソンと闘えなかった前田には引退が迫っていました。98年の終り、著者は糸井重里事務所の会議室で、前田の現役最終戦の対戦相手を決めるミーティングに参加していました。当時、糸井氏は前田の重要なブレーンだったのです。対戦相手ですが、まず前田が空手少年だったことから、K-1で活躍中だった極真空手のフランシスコ・フィリオの名前が出ましたが、その案は同席していた前田がすぐさま、「フィリオは体が小さすぎる。ウィリー・ウィリアムスくらいのガタイがあればいいけど、勝負にならない」と言って却下しました。

著者が推したのは天龍源一郎でした。それも本名の嶋田源一郎として、元幕内力士のキャリアを踏まえて格闘家の意味合いを強くするという提案でした。前田の長州顔面蹴撃事件は天龍の輪島に対するエグい顔面キックから焦りと刺激を受けての顛末だったことは有名ですし、なかなか興味深いプランです。しかし、これも前田は「天龍さんをこっちの闘いに誘ってはいけないんだよ。それは天龍さんのプロレスのキャリアをないがしろにすることにもなる。絶対にしてはいけない。いくら本名で闘うといっても、やっぱり天龍さんに対して失礼になる」とあっさり却下したそうです。

意外なことにヒクソン・グレイシーの名前は出ませんでした。2度目のヒクソンvs髙田戦後、前田は著者に対して、「俺もいろいろ研究をしたけど、とどのつまりがグレイシー柔術って面取りゲームなんだよ。リングをね、例えば16分割にする。その16のマスをいかにして自分で埋めていくか。それで勝負が決まる。これまでのグレイシー柔術の試合を観てればわかるけど、グレイシーの連中は自分が有利になるポジション取り、マスを埋めるのが抜群にうまいわけ。だから逆に、俺たちはヤツらが奪われちゃいけないと考えているマスを埋めていく動きを先にすればいい。そうすると、自然にヤツらは自分が思ったようにマスが取れない焦りから隙を見せていく。防御が甘くなる。そこに乗じて攻撃を繰り返していけば必ずや突破口は見つかる。髙田の場合、ヒクソンが焦るマス取りをする前に負けただけ。なんにせよ、そういう攻防ってゲームみたいだろ(笑)。その結論に達してしまうと、グレイシー柔術に対して興味が湧かなくなった」と語ったそうです。その後の‟グレイシー・ハンター”桜庭和志の快進撃や、リングス出身のエメリヤーエンコ・ヒョードルのPRIDEでの無敵ぶりを見ても、前田の見方が正しかったことがわかります。やはり、佐山と同じく前田も総合格闘技の達人でした!

そして、前田の引退試合の相手は、会議が停滞したときにリングス・スタッフがボソッと言った「冷蔵庫かなあ」の言葉で決まりました。糸氏氏がすかさず「なにそれ?」と突っ込むと、「ええっと。ロシアのアレクサンダー・カレリンのことです」「おおおお、あのカレリン!」「そうえす。そのカレリンです。なんでも彼は背中に冷蔵庫を担いで山道を駆け上がる練習をしているそうで。いや、誰か実際に見たわけじゃないですが」と、スタッフが申し訳なさそうに言ったのを糸井氏は手で制し、「見てはいないけど、カレリンならするだろう、と思わせてしまうのが彼の凄さだよね。いいじゃない、カレリン。オリンピック3大会連続の金メダリストだしさ」と言ったのでした。出席者一同、すぎに同意して、前田vsカレリンが決定したのでした。言うまでもなく、カレリンはロシアの国宝のような存在であり、その存在感はかつて前田の師である猪木が闘ったモハメド・アリにも匹敵するものでした。そんな歴史的ビッグマッチのプランが出た会議に同席した著者もすごいぞ!

猪木の名前が出たところで、1998年に著者が山本小鉄にインタビューした内容が面白かったです。著者は、「単純な質問なのですが、小鉄さんにとって猪木さんはどういう存在なのですか?」と聞くと、小鉄は「そうですねぇ。ことプロレスに取り組む姿勢や技術、強さは素晴らしいですね。ただね、事業がヘタなんだよな(笑)。つまりね、プロレスラー・アントニオ猪木は大好きだけど、事業家の猪木さんは大嫌い(笑)」と言い放ちます。「そんなに実業家・アントニオ猪木は嫌いですか」と訊く著者に向かって、小鉄は「嫌い。だってね、猪木さんは誰でも信用してしまう悪い癖があって、すぐに会社のお金を使ってしまうんだ。猪木さんに近寄ってくる人たちの中にはそりゃ立派な人もいますけど、金儲けのために猪木さんを利用してやろうと考えている人たちもいるんですよ」「普通ね、会社のお金を運用する場合は綿密な計画とか必要なのに、猪木さんにはそういう用心深さがまったくない。悪い人の言葉を簡単に信用しちゃうんだな」と言うのでした。ちなみに、小鉄によれば、新日本プロレスを旗揚げした28歳からハルク・ホーガンが売り出してきた頃の35歳前後までが猪木の全盛時代で、1976年12月にパキスタンのカラチで猪木がペールワンの腕を折った試合の頃が最強だったそうです。これは納得ですね!

その「誰でも信用してしまう悪い癖」のある猪木は、豊登というギャンブル好きの先輩プロレスラーを信用して日本プロレスを脱退し、東京プロレスを旗揚げしたこともありました。そのとき、ハワイで猪木が豊登にそそのかされたとして、「太平洋上の猪木略奪事件」として知られています。本書のハイライトである「週刊プレイボーイ」誌上でジャイアント馬場とアントニオ猪木のBI対談の企画が持ち上がったとき、馬場は「猪木のことは別に、なんとも思っちゃいないよ。昔から2人は不仲だとかライバルだとか言われていたが、それは周りが勝手にやいのやいの騒いでいただけのこと。7つも歳が違うしな。ライバルだとか特別視したことはないんだ。けどな、猪木に関してはどうしても拭えない黒いシミのようなものがあって。それが今でも消えないんだな」と語っています。馬場のいう「黒いシミ」とは、まさに「太平洋上の猪木略奪事件」のことでした。

馬場は、ハワイでの猪木の行動について、「あのやり方はいかん。まったく筋が通っていない。わしと吉村(道明)さんは待ってたんだ、猪木のことを、ハワイで。いや、豊さんと一緒に行動するのはいい。日本プロレスに背を向け、死んだ引退を作るのもいい。それは猪木の人生なんだから、好きにすればいい。けど、わしは別にしても吉村さんには‟豊さんと行きます”ぐらいのことは言うべきじゃなかったのか。ハワイではそれなりに時間があったわけだから。ナンボでも吉村さんたちに伝えるチャンスがあったんだし。それが人としての道理だろ。礼儀だと思うな。それなのに、何も言わず豊さんと一緒に日本に帰った。あの時の猪木の行動がわしの中で黒いシミとなって、今でも残っとるんだ」と語ります。これを読んで、わたしは馬場の発言に共感するとともに、馬場という人を改めて見直しました。‟世界の巨人”は「礼」を重んじる人だったのです。本書の帯にもあるように、猪木との対談の条件として、馬場は対談の場所をハワイとすることを求めました。著者は、「馬場さんはハワイの地で66年に戻り、改めて猪木さんにこだわりをぶつけ、自分の中に残っている黒いシミを消し去ろうとしているのかも。いや、そうに違いない」と書いています。

最後に、本書の冒頭で馬場や三沢が素晴らしいプロレス観を示したことを紹介しましたが、両者の中間の世代であったジャンボ鶴田も自身のプロレス観を語っています。1998年に著者は鶴田にインタビューしていますが、その直前に引退した長州力の話題が出ました。長州の引退について、鶴田は「彼は相撲の力士の考え方と一緒だと思うんだ。第一線でがんばれなくなったら、そこで引退するという考え方ね。翻って、僕や、還暦を迎えた馬場さんは引退に対して違う考え方を持っている。つまりね、僕や馬場さんはシャンソン歌手のようなレスラーだと思っているのね」と語ります。驚いた著者が「シャンソン歌手!」と言うと、鶴田は「うん。本物のシャンソンというのは、かなり年季が入ってないと歌えないんだ。なぜなら、シャンソンは人生を歌っているからなんだよね。だから、シャンソン歌手は人生の辛い経験を積み重ねなければ多くの人々の共感を得ることができないわけ。同じように、僕や馬場さんもリングの上で人生を歌うために闘っている(笑)。僕らじゃないと表現できない人生の味わいがあるということだな(笑)」と語るのでした。

いやあ、本書に登場する全プロレスラーの発言の中で、この鶴田の「プロレス=シャンソン」発言がある意味で一番セメントだったかもしれません! 少なくとも、ここには鶴田の本音が晒されています。「全日本プロレスに就職します」と言ってプロレス入りした鶴田らしいといえば、鶴田らしいですね。呆気にとられた著者が「では、そのシャンソンというか、人生の歌に登場してきたレスラーの中で、いちばん手強かった相手は誰だったのですか?」と質問すると、鶴田は「外国人レスラーでは、やっぱり亡くなってしまったけど、ブルーザー・ブロディだろうね。で、日本人選手になると長州、天龍。このふたりは外せないよね」と答えるのでした。本書に多く登場する前田日明のプロレス観とジャンボ鶴田のプロレス観はあまりにも違います。それは、そのまま彼らの師であるアントニオ猪木とジャイアント馬場のプロレス観にも通じるのでしょう。しかし、一見、両極に位置する意見がともに魅力的に感じられるのは、著者が一流のインタビュアーであり、何よりもプロレスを愛していることの証ではないでしょうか。