- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.02.16

『奇異譚とユートピア』長山靖生著(中央公論新社)を紹介します。「近代日本驚異〈SF〉小説史」というサブタイトルがついており、明治期以降、ヴェルヌやロビダの影響を受けながらも、独自に発展した科学小説や政治小説の夢想力と生成過程を当時の世相から考察した本です。著者は評論家・歯学博士。1962年、茨城県生まれ。91年に鶴見大学大学院を修了。学生時代から文芸評論家として活動。横田順彌らと古典SF研究会を創設し、初代会長に就任。大衆小説・科学小説・思想史研究・家族や若者の問題など、多ジャンルにまたがる旺盛な執筆活動を行っています。一条真也の読書館『日本SF精神史【完全版】』で紹介した本に続いて、ハードカバーで529ページもある本書を読みました。なお本書は、「SFマガジン」に2012年1月号から16年2月号にかけて連載した「SFのある文学誌」を加筆修正、再構成した内容です。

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、江戸時代の日本に出現した謎の「うつろ船」、「天空の城ラピュタ」を連想させるロビダの描いた空中都市、『文明之花』の表紙、ヴェルヌの『月世界へ行く』の挿絵などが使われ、帯には「近代日本の夢想力の起源と系譜」「海外の小説の影響を受けながらも独自に発展した科学小説、冒険小説、政治小説をジャンル別に考察、当時の時代背景とその生成過程を分析する」「かつて日本人は夢を生きていた!」とあります。

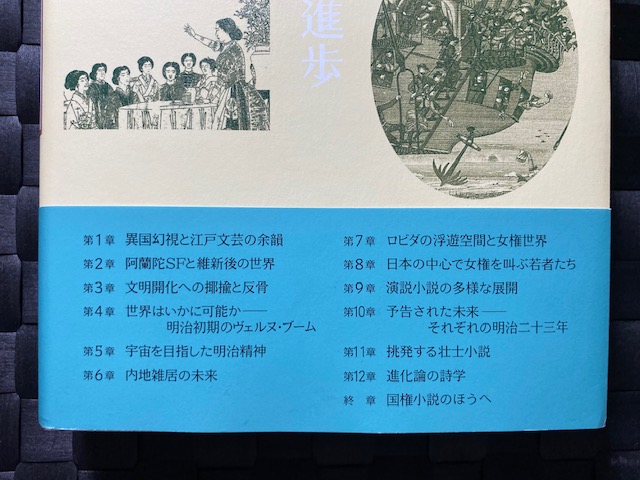

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「近代驚異小説の可能性」

第1章 異国幻視と江戸文芸の余韻

第2章 阿蘭陀SFと維新後の世界

第3章 文明開化への揶揄と反骨

第4章 世界はいかに可能か――

明治初期のヴェルヌ・ブーム

第5章 宇宙を目指した明治精神

第6章 内地雑居の未来

第7章 ロビダの浮遊空間と女権世界

第8章 日本の中心で女権を叫ぶ若者たち

第9章 演説小説の多様な展開

第10章 予告された未来――

それぞれの明治23年

第11章 挑発する壮士小説

第12章 進化論の詩学

終章 国権小説のほうへ

はじめに「近代驚異小説の可能性」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「近代は驚異の時代だった。もちろん驚くべき事態や奇異な出来事は前近代にも少なからずあった筈だ。現に実話と称する怪異譚は数多く残されている。だが近代という時代は、そうした驚異というものを、人間が挑み、解明し、自ら生み出す対象として手中に収めた。少なくともそのようにしようと努め、今は解き明かせないとしても解き明かし得る謎として自己の理性の下に置いた。同時代を舞台にした冒険譚、発明物語を数多く描いてSFの祖といわれることになるジュール・ヴェルヌの一連の小説は、《驚異の旅》シリーズという総題によって括られていた」

また、著者は「ヴェルヌ以前にも、荒唐無稽な冒険譚や不思議物語は数多く書かれていたが、そうした空想的物語と《驚異の旅》が大きく異なっているのは、ヴェルヌがあらゆる不思議は解明し得るという強い信念によって作品を統御していたことによる。共に空想であるにしても、幻想が悪夢や妄想、宿命的な暗黒や諦念と親しいのに対して、驚異は願望やユートピア、熱意と奇蹟による達成を夢見ている。私が本稿で概観しようとする驚異小説とは、まさにそうした希望と近代的な啓蒙の意志を帯びた奇異譚である」と書いています。ちなみに、奇異譚という文字をロマンスの訳語として用いたのは坪内逍遥だったそうです。

さらに、著者は「今日でもロマンスが絶えたわけではない。推理小説、ファンタジー、SFなどのジャンル小説は、実験的な作品もあるもののロマンスの系統に属しているし、剣豪や忍者が活躍する時代小説はもちろんのこと、実在の人物に仮託された多くの歴史小説も、一種の幻想を描いている。豊かな想像力を特徴とする作品を「仮説の文学」と呼んでいた安部公房は、ルキアノス『本当の話』から『ガリヴァー旅行記』『ドン・キホーテ』『西遊記』などについて〈この仮説の文学の伝統は、自然主義文学などよりは、はるかに大きな文学の本流であり〉(「仮説の文学」)とした」と述べています。

著者がここで描こうと考えているのは、同じく奇異譚の系譜に属しながらも、江戸時代以前の奇想物語とは趣を異にした、どこか「現実」を意識し、何がしかの有用性なり思想性なりを帯びた作品群だそうです。著者は、「物語に実用的な利用法がなければならないわけではないし、むしろそうした啓蒙的な作品は逍遥以来の文学史の中では低く見られてきた。だが、小説の中にも実用性を求め、実用性こそがロマンを書きたてる時代が確かにあった。江戸後期の異国船騒動から明治中期にいたる激動期の日本は、そういう時代だった」と述べます。

第1章「異国幻視と江戸文芸の余韻」では、「うつろ船――海からの円盤と異界のメッセージ」として、著者は、現実と虚構の狭間で揺れる〈異界〉物語のひとつに「うつろ舟」あるいは「うつぼ舟」と呼ばれる漂着船の話があることを紹介します。日本各地には古くから、常世の国より神が漂着したなど、さまざまな漂着伝説があり、逆に南方海上の彼方には蓬萊山や浄土があると信じられて、船に乗って海に飛び出す渡海信仰などもありました。常陸国も勿来の関から鹿島灘まで海岸線が長く、漂着伝説にはこと欠かない土地柄でした。しかしそのなかでも、はらやどりの事例は特別でした。

澁澤龍彦は、『東西不思議物語』で、「ウツボ船の伝説は日本各地にたくさん残っているが、そのなかでも、いちばん奇想天外で、なにかSF作品を思わせるようなところがある」と述べています。著者は、「『SF的』とされる理由のひとつは、うつぼ舟の形態にあった。金属とガラスで出来た円盤型の舟――といえば、現代人には江戸時代の異国船よりもむしろ空飛ぶ円盤を連想させるだろう。実際、当時はその絵が兎園小説に載せられる以前から、さまざまに書き写されて好事家の間に流布していたようだ」と述べています。「うつろ船」は「うつろ舟」や「ウツボ舟」とも呼ばれましたが、著者は「ウツボ舟が漂着したとされる享和3年前後は、日本近海に異国船がしきりに出現するようになった時期だった。黒船来航まではまだ半世紀あるが、すでに異国襲来の危機は、敏感な人には感じられていたのである」とも述べます。

うつろ船には異国文字が刻まれていたといいます。その文字は神代文字ではないかという者もいますが、著者は「神代文字というのは、漢字伝来以前の神代の昔にあったとされる、日本独自の文字のことだ。その存在が江戸中期頃からしきりに話題になり、探索されるようになった。新井白石も関心を持ち、出雲大社に神代より伝わった秘宝として、漆で文字を書いた竹筒があり、また尾張の熱田神宮にも神代文字を刻んだ遺物があるとし、ぜひそれを見たいと述べている。また肥人の書、薩人の書というのもあるとしている」と説明します。

神代文字の存否をめぐっては、儒学者と国学者のあいだで議論が繰り広げられました。著者によれば、ふつう「国儒論争」というのは、記紀(神道伝承)にいう神と儒学が奉ずる聖人の性格的違いや優劣をめぐって戦わされた議論を指しますが、それと並行して、神代文字をめぐる議論も行なわれました。儒学者が概ね神代文字存在説に否定的だったのに対して、国学者には「存在する」と主張する者が多かったのです。発見された神代文字による書物には、『日本書紀』『古事記』に書かれている神代の出来事が、すべて「歴史の真実」として書き直されていたり、はては神武天皇即位以前に複数の天皇がいたとする超古代史などが書かれていました。多いものでは神武天皇以前に百数十代の天皇がいて、しかもひとりの天皇の治世が数百万年におよんだなどとするものもありました。いわゆる「古史古伝」です。

著者は、以下のように述べています。

「古史古伝の中には、竹內文書のように明治以降に作られたものもあるが、『上津文』は江戸後期には世に現われていたらしい(ただしそれもまた、江戸後期の国学者、神道家によって書かれたと考えるべきだろう)。こうした古史古伝のなかには、古代の天皇は日本だけでなく世界全土を統治しており、『天之浮舟』に乗って空を飛んで世界中を飛び回って神として君臨したという伝承を含むものがある。もうお気づきだと思うが、『天之浮舟』は『ウツボ舟』型をしていたといわれる。つまり、完全に空飛ぶ円盤である」

うつろ舟が話題になっていた当時、日本の近海には異国船がよく出現するようになっており、鹿島灘沿岸でもしばしば異国船の船団が目撃されていました。常陸国は江戸に程近く、その噂は江戸にも届いていたといいます。著者は、「その報告例は文化6(1809)年頃から急増し、文化13年には漁師が異国船に乗り移って、彼らの捕鯨のありさまを見学するという出来事もあった――というのは表向きで、実際には数年前から密貿易をしていたらしい」と述べています。

そんな中、幕府をも震撼させる事件が、文政7(1824)年7月に起こった。イギリスの捕鯨船が損傷し、乗組員が大津浜に上陸したのです。船は大きく大砲も備えていました。著者は、「幕府は秘密裡に長崎通詞を派遣したものの、意思の疎通を欠き、水戸藩では侵略目的の視察ではないかとの疑いを強めた。そう誤解した一因は、異国人が嵐のために船が破損したことを伝えようとして、悪魔が空から風を吹きかけて嵐が起きる様子を絵に描いで見せたのを、それを何やら邪悪な絵を示して、パテレンの秘法で当方を呪詛していると解釈したことにあった」と述べています。

江戸時代の物語世界では、南蛮人は魔法を使う者だと相場が決まっていました。『耳袋』には、長崎に派遣された役人が、オランダ人のカピタンの好意で、バテレンの秘術により水盤を使って長崎から江戸を眺めた話が出てきます。また鶴屋南北の出世作『天竺徳兵衛万里入船』(文化元=1804)には、蝦蟇の仙人が使う呪文として「南無さつたるまぐんだりや、しゅこせうでん」「はらいそ、はらいそ」などという言葉が出てきます。著者は、「サンタ・マリア、守護聖人、ハライソである。現代の欧米人が日本といえばニンジャを思い浮かべるように、江戸時代の日本人の多くは、キリシタンは魔法使いだと思っていたのである。このような異国への誤った認識、過剰な好寄心と、異国船出現のニュースが重なったところに生まれたのが『うつろ舟』説話だったのだろう」と推測します。

第4章「世界はいかに可能か――明治初期のヴェルヌ・ブーム」では、『日本SF精神史』において、著者が、リラダンの『未来のイヴ』(1886)から『鉄腕アトム』に至るロボット物語には、老化・腐敗しないボディへの憧れがあると指摘したことが紹介されます。続けて、「ヴェルヌは近代人・近代社会が推奨する時間的正確さや経済合理性という規範意識は、必然的に『ロボットのような人間』を求める方向に進むはずだと看破していたのである。われわれがヴェルヌ作品のそうした側面を取り立てて意識しないのは、われわれが既にヴェルヌ時代の欧米人以上に『金がすべて』で、機械的正確さのなかで生きることに慣れ、ほとんどすべての問題を金で解決するような生き方を自明のものとしているためだ。実際われわれは、発明も冒険も、教育さえも、金なしでは解決できないという価値観に染まっている。そして時間に追いまくられて生活している」と述べます。

興味深いのは、19世紀後半の欧米社会では、広告やタイアップについて、現代のそれに近いような感覚が既に生まれていた点です。著者は、「『八十日間世界一周』新聞連載中のこと、評判に目をつけた大手の船舶会社が何社も、小説の主人公に是非自分の会社の船を使ってもらいたいと申し出、多額のタイアップ謝礼を提示したという。まさに『金がすべての世の中』だが、ヴェルヌはこれらの申し出をすべて断ったという。しかしその一方で、鉄道や汽船それ自体の利便性を強調するような記述はふんだんに盛り込んでいる。それはヴェルヌにとっては、現実を描き近未来を語るために必須の行為だった」と述べています。

そもそも世界一周の賭けの契機になったのは、インドで鉄道が開通し、80日間で世界一周ができるようになったと「モーニング・クロニークル」紙が報じ、その是非をめぐって議論が交わされたためでした。実際にほぼ同内容の記事がフランスの雑誌「ル・マガザン・ピトレスク」1870年4月号に載り、ヴェルヌはそれに触発されて本書を着想したといわれているそうです。著者は、「このこと自体が、帝国主義によって世界が列強諸国の資本下に組み込まれつつあった時代を反映していた」と述べます。ヴェルヌの《驚異の旅》は、地球のあらゆる地点にまで及びました。アジア、アフリカはもちろん北極や南極点、空中、海底、地底にも赴くし、遂には宇宙空間にまで飛び出します。ミシェル・セールによれば、「ヴェルヌは世界という学校に入学して、ラプラスとオーギュスト・コントが記述した限界のすみずみに到る空間、そして出来事の総体を究め尽くそうとしたのであり、19世紀当時の課題を総覧しようとした」のだといいます。

本書には明治20年までのあいだに刊行されたヴェルヌの翻訳リストが掲載されていますが、なんと40冊もあります。著者は、「まず目に付くのは、世界一周、月世界、海底、北極、アフリカ内地などといった空間的な広がりを示す言葉である。そして速度。80日間での世界一周は、現在なら優雅なヴァカンス期間だが、当時としては驚異のスピードだった。そもそもヴェルヌの小説のなかでも、80日間で世界を一周するというのは、賭けの対象となるような冒険であり、速度への挑戦だった。ちなみにトーマス・クック旅行会社が世界一周の団体観光旅行を売り出したのは、まさにこの時期だったのだが、現実のツアーの所要日数は222日間だった。ヴェルヌはそれを、小説のなかで3分の1に短縮してみせたのである。そのほかにも、『九十七時間二十分』や『三十五日間』など、時間すなわちスピードを示すキイワードがタイトルに付けられている作品が多い」と述べています。

続けて、著者は、明治日本におけるヴェルヌ人気について、「幕末に開国し、明治になって欧米との交易が盛んになって以来、日本人の意識は広く海外に向けられるようになった。明治10年代のジュール・ヴェルヌ人気には、そうした広い世界に対する日本人の関心の強さが、端的に現れていた。しかもその好奇心はいささか過激で、ふつうの世界地理を越えて、アフリカや北極といった辺境はもとより、海底や地中、さらには月世界にまで及ぶ冒険へと、強く引き付けられていた。現実の科学技術の発展度合いはさておき、好奇心のレベルにおいては、日本人は既に世界最新のレベルに達していたといえよう。明治初期の日本人は、ヴェルヌ作品をノンフィクションか、近いうちに達成されるであろう科学文明のプロトコールとして受容した節がある。そしてそれは作者自身の意図に沿った読みでもあった。ヴェルヌは自分が描いたことは、今現在まだ起こっていないとするならば、近い将来に起こるであろうことであり、その意味で現実がちょっとばかり未来にはみ出したものと考えていた」と述べます。

ちなみに、わたしが最も好きなヴェルヌ作品は『地底旅行』ですが、著者も「古代生物と地球空洞説」として、「私は古生物や進化論への興味からSFに入った人間(本業の歯科医も脊椎動物の歯式分類に興味を持ったのがきっかけ)なので、ヴェルヌ作品でも、『地底旅行』(原著初刊1864年)には特別な愛着がある。恐竜などの古生物が、地底世界で生きているという発想には、小学生の頃にはじめて読んで以来魅了され、今でもわくわくする。偏屈な教授が古代文字を解読して・・・・・・という道具立ても、とても好きなパターンだ」と述べています。これを読んで、1歳年長の著者に強い親近感をおぼえました。

ところで、『地底旅行』では、地球が100万年に誕生したと書かれているのですが、これを著者は「残念」としながらも、どうも「100万年」という時間区分には、近代神学的な意味があるらしいと推測します。というのも、映画「恐竜百万年」では人類と恐竜が共に生存していたとしていますし、映画「ゴジラ」(昭和29=1954)では、古生物学者の山根博士が、国会の専門委員会で「今からおよそ200万年前、恐竜やブロントザウルスなどが全盛を極めていた時代・・・・・・学問的にはジュラ紀というのですが・・・・・・その頃から次の時代白亜紀にかけて、極めて稀れに生息していた海棲爬虫類から陸上獣類に進化しようとする過程にあった、中間型の生物であったと見て差支えないと思われます。仮にこれを大戸島の伝説に従ってゴジラと呼称します」と解説する場面があるからです。著者は、「100万年」というのは一般の人々が想像できる時間軸の限界長さであり、それを超えるとかえってリアリティを感じられなくなると歴代の物語作者達は危惧していたのかもしれないと推測し、「宇宙のはじまりから惑星や恒星の誕生、太陽系の概要などが紹介され、さらに地球環境の話、マントル説、そして稚拙ながらも進化論、系統発生までが説かれているのは、注目に値する」と述べます。

ジュール・ヴェルヌは1905年3月24日、77歳でこの世を去りました。死因は糖尿病の発作でした。その葬儀には、多くのファンや地元市民が参列しましたが、その中には地質学協会や地元産業協会の役員たちの姿もありましたが、フランス政府の文化行政の高官やアカデミー・フランセーズからの公式参会はありませんでした。しかし、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は、ヴェルヌ作品に魅了された幼少期の思い出に鑑み、状況が許せば参列したかったとの談話を発表したとか。初めて知りましたが、「いい話」ですね。

第5章「宇宙を目指した明治精神」では、月に行く物語の数々が紹介されます。その中には、いわゆる夢オチが多いのですが、著者は「SFに限らず現代小説では『これは夢でした』という夢オチは、最も安直な決着で忌避すべきものと考えられている。夢オチのマジックリアリズムはいただけない。もっとも、それを逆手にとって、われわれが生きている現実社会を悪夢として描写しながら、『空想だから』と笑ってみせることで、覚めない夢としての現実の悪夢性を強調してみせたのが筒井康隆『美藝公』であり、『これはフィクションです』というドラマの決まり文句を用いてハルヒの暴走を無効化してみせたのが『涼宮ハルヒの溜息』だった」と述べています。

さらに、著者は「夢オチは、想像力の爆発を封印する咒文のようなものだ。その一方には、夢の中の出来事を現実と見做す魔術的世界観の存在がある。神秘主義思想では、夢はもう1つの現実であり、睡眠中に人間の魂は肉体を離れて別な場所に行くことがあると考えられていた。ユング心理学を待つまでもなく、夢を未来の予言とするのは、洋の東西を問わず、古くから一般的なことだった。王朝文学に現われる生霊も、生者の魂が浮遊したものであった。つまり『夢に見た』ことは、未来の出来事であれ異世界の出来事であれ、魂が経験したことであり、もう一つの現実として、目覚めているときの現実世界にも影響を与えるものと考えられていた」と述べています。

神秘主義に造詣の深いエレミーレ・ゾラによると、夢の価値を重んずる世界観の中では、夢は高次の存在との出会う最善の方法とされているといいます。ゾラの『元型の空間』には、「マリヤは天使から受胎告知を受けたが、その天使の夢をみてマリヤの受始を知った」(丸小哲雄訳)と書かれています。著者は、「逆言すれば、夢に見たことであって現実ではなかったというタイプの夢オチは、夢世界と現実世界を峻別しているという意味では、夢と現実が交通しているとする神秘主義とは一線を画した『近代的』で『科学的』な態度なのだ。だとすれば、夢オチは近代小説の指標ということになる」と述べています。

ここで「神秘主義」という言葉が出てきましたが、ここから「心霊主義」まではすぐそこです。19世紀は科学技術の時代であると同時に、心霊主義が大流行した時代でもありました。著者は、「自然科学の発達と経済合理性の浸透によって、欧米の知識人階層のあいだでは信仰(特に教会主導による教理)に対する疑問が広まった。その一方で激変する社会への不安から、大衆のあいだではかえって俗流宗教運動が広まった。心霊主義も、広い意味ではそうした宗教(もしくは擬似宗教)運動の一部といえるだろう。18世紀のメスメリズムは、心霊ブームの中で復権し、動物磁気や幽体離脱は、『心霊科学』として疑似科学的な装いも施されて、一部の人々には本気で信じられ、疑問視する多くの人にとっても、ちょっと気になる話題だった。魂だけが肉体から離れて旅をするという心霊現象を認めるならば、夢のなかでの体験は、必ずしも現代の『夢オチ』のような『すべて夢でした』とイコールではないだろう」と述べます。

著者は「心霊小説」という語を用いていますが、この概念を、非現実的現象や知覚を説明するに際して、空想的なそれも含めて科学的論理性を以て臨むのがSFであるのに対して、超自然的観念で説明する(あるいは説明の必要性を回避する)一群の小説を指す語として用いているとして、「神秘主義的小説という言い方もできようが、本来の神秘主義は宗教的なものだ。昔からSF入門の類では、SF概念を諸神話や『聖書』の記述までさかのぼり得るとすることもあるのだが、信仰に基づく物語は正しくは宗教的真実の記録であり、啓示の産物であって創作ではない(そのように扱うことが宗教ならびに当の作品への敬意ある態度だ)」と述べています。

著者が「心霊小説」と呼んでいるのは、伝統的で集合的な宗教の教理とは一線を画したところで、作者が近代的な創作として書いた物語だそうです。そこで超自然な魂の体験を描いているという点では従来の宗教小説と似ていますが、その方法や世界観が個人的想像/創造であり、その個別性において「近代小説」といい得る作品群です。そして、著者は「怪奇小説のかなりの部分、時にミステリの一部にもこうした傾向の作品が見られるだけでなく、初期のSFならびにファンタジーとの境界は曖昧である。現代SFでは夢オチは残念な、とてもつまらない結末と見做されるが、心霊小説的解釈からするとそうではない。眠りとは一般的には休息であるが、物語においてそれはしばしば精神の高揚の臨界点突破を意味し、意識の覚醒の表現となる。そのとき物語は、もはや叙述的であることを超越して、霊的真実の啓示という様相を帯びるだろう」と述べるのでした。

第7章「ロビダの浮遊空間と女権世界」では、「空に浮かんだ未来――アルベール・ロビダの20世紀」として、著者は「なにしろフランスは昔から発明大国だったのである。殊に、現実と空想との狭間にあってはそうだった。たとえば飛行機の真の発明者は、ライト兄弟ではなく、クレマン・アデールであることを、フランス人なら誰でも知っている。アデールが製作したアヴィオン3号が300メートルの飛行に成功したのは1897年のことだったといわれており、ライト兄弟の1903年の飛行に先立つこと6年前の出来事だった(フランス陸軍の検分委員会の前で行われた公開実験では飛ばず、別の折には強い風に煽られて浮いたこともあったとの説もある)。また自動車は、1886年にダイムラーがガソリン自動車を作るより100年以上も昔、1770年頃にニコラ・ジョゼフ・キニョールが蒸気自動車を製作している。それも2台も。『キニョールの砲車』と呼ばれたそれは、馬を使わずに大砲を引いて進軍するために作られた『自動車』だったが、操縦が難しく、暴走して大破するなどのトラブルが起きて実用には不向きだったというが、暴走するくらいだから実際に走ることは走ったのである(なお2台作られたうち1台は大破して廃棄されたが、もう1台は現存し、フランスの技術博物館に保管展示されている)」と述べています。

そんなフランスで、ヴェルヌとほぼ同時代に活躍した作家の1人にアルベール・ロビダがいました。特に彼の『第二十世紀』は、明治前期の日本でも3種類の翻訳が出版されており、それなりに人気を博していました。著者は、「ロビダといえば空。そして飛行船。魚を模したものなど流線型をした大小の飛行船が空を行き交い、巨大なホテルやカジノ、オペラハウスも空に浮かんでいるのがロビダの世界だ。大西洋を横断するツェッペリン号色顔負けの大型飛行船から、個人用飛行船まで。市内には乗合空中船や空中タクシーもあり、家の屋根には発着場が・・・・・・。それだけでなく、ときどき気球部分なしの、空行くカヌーのような飛行艇(翼はない)の絵も見られる。これはどうやら電気で動いているらしいのだが、その構造はよく分からない」と述べています。

飛行機械の発達によって起こるであろう社会変化として、ロビダは「時間が余る」と考えていたそうです。科学技術が発達して産業の機械化が進むと、経営者・支配階層はもちろんのこと労働者も勤務時間が短縮され、人々の生活にゆとりが出来、充実した余暇が過ごせるようになると考えられていたのです。人々は個人用の飛行船を持つようになり、家の2階、アパートメントのベランダは発着場になります。もちろん家族用の飛行艇や恋人同士のための2人乗り飛行艇だって作られ、人々は飛行船で散歩し、夕方ともなれば空中に浮かんだ空中オペラハウスに観劇に出かけるという寸法です。著者は、「それにしても、交通機関・生産技術が発達したら余暇が増えるという発想が、いかにもフランス的であり、19世紀的な気がする。いや、同時代フランスのヴェルヌは、交通機関の発達を競争に結び付けて『八十日間世界一周』を書いている。しかしそこには賭けという遊びであると同時に経済的投機である行為が外在しており、しかも早回りなので余暇どころの話ではなかった。だから、優雅な楽観主義はロビダの特徴というべきなのかもしれない。そして「技術やスピードが向上したら楽になる」と考える人々は、ヴェルヌではなくロビダの裔なのだ」と述べるのでした。

第10章「予告された未来――それぞれの明治23年」では、「予告された未来の記録」として、SF作品にはタイトルに年数を刻んだ作品が少なくないことが指摘されます。ジョージ・オーウェルの『一九八四年』、アーサー・C・クラークの『2001年宇宙の旅』などの忘れ難い作品がありますが、著者は「明治前期の人々が不安と期待に胸躍らせながら待ち望んでいたのは「明治23(1890)年」だった。明治14年、当時、大隈重信は国会の早期開設を強く迫り、一時はそれが実現するかと思われたが、政府は10年後の開設を約束することで取りあえず急進論を退けた。大隈らは下野し、改進党によるあらたな民権運動が拡がったことは、既に幾度もふれたとおりである(その前に征韓論で敗れて下野した板垣退助らによる議会開設要求があった)。このときから約束された10年後、すなわち『明治23年』までの時間は、日本人にとって特別な、『来るべき未来』になった。そして政治小説には、この年数をタイトルや角書に謳った作品が現れるようになる。

坪内逍遥は「仮作物語」をノベル(尋常の譚)とロマンス(奇異譚)とに分け、未来に設定した物語は荒唐無稽な奇異譚であるとしていました。しかも逍遥は、文学潮流の変化を「進歩」であるばかりでなく、「進化」と捉えていました。逍遥によれば、ジャンルにすら優劣進化の別があり、戯曲よりも散文による仮作物語のほうが優越しているとし、さらに仮作物語のなかでもロマンスからノベルへの「進化」を、スペンサーの社会進化説的な「優勝劣敗」で説いていたのです。著者は、「坪内逍遥は、自身の政治小説『内地雑居 未来之夢』(明治19)を『寓意小説』としていたが、これは純粋な小説ではないものの荒唐無稽な奇異譚よりは『進化』しているとの自負に基づく表現だった。逍遥は〈小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ〉とし、未来という未知の未体験の世界を描くことを本質的に否定していたが、尾崎行雄は『政治小説』『科学小説』も『小説』であり、〈是れ近時小説の進歩に非ずや〉として、新たな小説の可能性として肯定しようとしたのだった」と述べています。

ちなみに、戦前日本で長らくSFに相当する語として用いられるようになり、戦後の「空想科学小説」という名称(ただし、江戸川乱歩は戦前に、海野十三の作品を「空想科学小説」と評した)につながっていく「科学小説」という名称が、文学史にはじめて登場するのは、尾崎行雄による『雪中梅』下編序においてだそうです。なお、19世紀から20世紀初頭にかけての英米で、SFに近い意味合いで用いられていたのは、「サイエンティフィック・ロマンス」ないし「サイエンス・ロマンス」という名称で、「サイエンティフィック・ノベル」という名称は一般的ではなかったとして、著者は「フランス語ではロマンは長編小説、ヌーヴェルは中編小説を指す言葉であり、両者間に質的差異はなかった。しかし大陸に比して小説の成立が遅れた英国では、大陸の『ロマン』を批評的に継承発展したジャンルとしてノベルを打ち立てた(という意識が持たれているが、両者間の差異がそれほど決定的であるかどうかは見解のわかれるところではある)」と述べています。なかなか興味深い問題ですね。

第12章「進化論の詩学」では、われわれは、少し前に生み出されたものを、機械であれ衣服であれ、それどころか思想さえる「古い」といって切り捨て、何だか自分はそれを乗り越えているかのように感じていますが、それは誤りであるとして、著者は「私はPCはおろか真空管ひとつ作れないし、デリダどころか紀元前のソクラテスも孔子も十分には理解していない。現代人と古代人のあいだには知識や経験の差はあっても生物学的な違いはない。前近代には、そもそも社会や文化が進歩するものだという考えは社会的コンセンサスを持ったものではなかった。儒学思想においてもキリスト教思想においても、本来、歴史は『進歩』するものとは考えられていなかった。儒教道徳が重んじたのは古代にいたという聖人君子の遺徳を訓古修得し、古の『あるべき本来の形』に戻ることだったし、キリスト教道徳でも楽園追放以前の無垢にして清廉なる精神の恢復が(原罪を犯した以上、不可能だとしても)理想とされた。それが近代以降、自然科学の発達によって生産性や生活水準が日進月歩で向上し、『新しい』ことが『良きこと』とされる価値観が確立された」と述べています。

「あとがき」を、著者は「驚異小説(坪内逍遥のいう奇異譚のなかでも特に奇想性に富んだもの)は現代風にいえばエンターテイメントに分類されるだろう。そこにはSF、冒険小説、恋愛小説、推理小説など多様な可能性の萌芽が見て取れる。実際、ある仮定から出発して理論によってその先を推し測る思考を指して『推理』とした作者も既に明治前期にいた。それだけでも充分に驚異に値する」と書きだしています。しかし、「それだけではない」として、「日本は欧米列強からの外圧で不平等条約を強いられ、維新・開化期にはその条約改正と近代国家建設が責務として国民のうえに重くのしかかった。そうした重圧の下で、しかし変化への予兆や高揚は確かにあった。その可能性への喜びと不安が込められているのが奇異譚であり驚異小説だと私は考えている。過去ではなく未来に、自分たちが切り拓くべき世界としてユートピアを思い描いた人々の情熱と、その変転の経緯を明らかにすることは、われわれにとって決して無意味ではないだろう。何しろわれわれは未だにそれを社会的にも文芸的にも、完全には達成していないのだから」と述べています。ここに本書という大著を書き上げた著者の「志」が示されていると思いました。本書によって初めて知った事実や書籍も多く、著者には読書の喜びを改めて教えていただきました。