- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.03.04

『スマホ脳』アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳(新潮新書)を紹介します。脳科学の最新研究から明らかになった恐るべき真実が書かれた世界的ベストセラーです。著者は、スウェーデンの精神科医。ノーベル賞選定で知られる名門カロリンスカ医科大学を卒業後、ストックホルム商科大学にて経営学修士(MBA)を取得。現在は王家が名誉院長を務めるストックホルムのソフィアヘメット病院に勤務しながら執筆活動を行う傍ら、有名テレビ番組でナビゲーターを務めるなど精力的にメディア活動を続けています。前作『一流の頭脳』は人口1000万人のスウェーデンで60万部が売れ、その後世界的ベストセラーになりました。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、脳の中にスマホが突き刺さっているイラストが描かれ、「世界的ベストセラー上陸!」「スティーブ・ジョブズはわが子になぜiPadを触らせなかったのか?」「最新研究が示す恐るべき真実」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

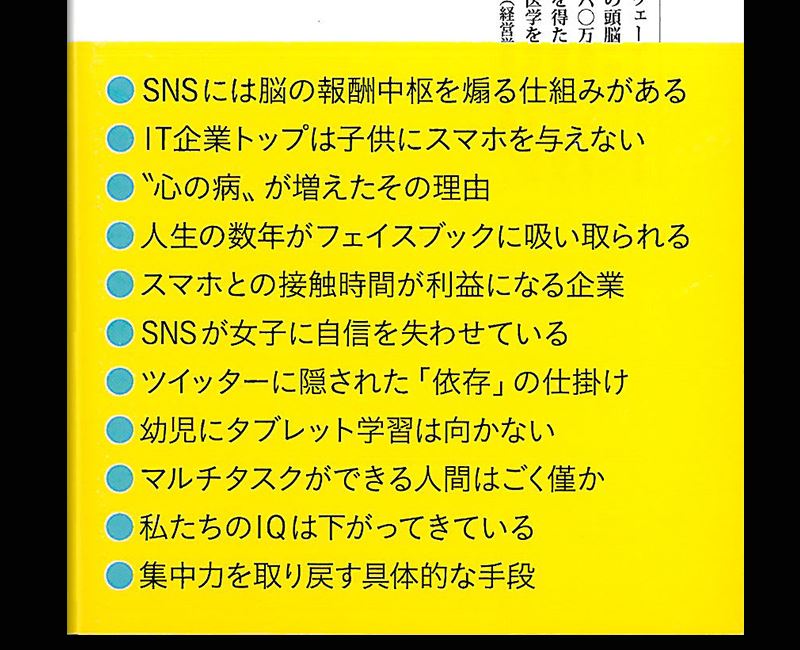

帯の裏には、以下のように書かれています。

●SNSには脳の報酬中枢を煽る仕組みがある

●IT企業トップは子供にスマホを与えない

●”心の病”が増えたその理由

●人生の数年がフェイスブックに吸い取られる

●スマホとの接触時間が利益になる企業

●SNSが女子に自信を失わせている

●ツイッターに隠された「依存」の仕掛け

●幼児にタブレット学習は向かない

●マルチタスクができる人間はごく僅か

●私たちのIQは下がってきている

●集中力を取り戻す具体的な手段

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「平均で一日4時間、若者の2割は七時間も使うスマホ。だがスティーブ・ジョブズを筆頭に、IT業界のトップはわが子にデジタル・デバイスを与えないという。なぜか? 睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の低下、依存――最新研究が明らかにするのはスマホの便利さに溺れているうちにあなたの脳が確実に蝕まれていく現実だ。教育大国スウェーデンを震撼させ、社会現象となった世界的ベストセラーがついに日本上陸」

さらにアマゾンには、「出版社からのコメント」として以下のように書かれています。

・わたしたちは1日平均2600回スマホに触り、10分に1回手に取っている

・現代人のスマホのスクリーンタイムは1日平均4時間に達する

・スマホのアプリは、最新の脳科学研究に基づき、脳に快楽物質を放出する〈報酬系〉の仕組みを利用して開発されている

・10代の若者の2割は、スマホに1日7時間を費やしている

・1日2時間を超えるスクリーンタイムはうつのリスクを高める

・スマホを傍らに置くだけで学習効果、記憶力、集中力は低下する

・世界のIT企業のCEOやベンチャー投資家たちの多くは、わが子のデジタル・デバイスへのアクセスを認めていないか極めて厳しく制限している

・フェイスブックの「いいね!」の開発者は、「SNSの依存性の高さはヘロインに匹敵する」と発言しているetc,etc……。本書を手に取り、ぜひお確かめください。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

「コロナに寄せて――新しいまえがき」

第1章 人類はスマホなしで歴史を作ってきた

第2章 ストレス、恐怖、うつには役目がある

第3章 スマホは私たちの最新のドラッグである

第4章 集中力こそ現代社会の貴重品

第5章 スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響

第6章 SNS――現代最強の「インフルエンサー」

第7章 バカになっていく子供たち

第8章 運動というスマートな対抗策

第9章 脳はスマホに適応するのか?

第10章 おわりに

「デジタル時代のアドバイス」

「謝辞」

「人生のバイブルに――訳者あとがき」

「まえがき」で、著者は、人類史上、ここ数十年ほど急速にライフスタイルが変化したことはないと指摘します。しかも変わったのはデジタル関連の習慣だけではないとして、「これまで人類が体験したことのない種類のストレスが存在するようになった。睡眠時間が減り、座っている時間が増えた。そういうことは全部、脳にしてみれば未知の世界なのだ。これがどういう結果を引き起こすのか――この本は、それに答えようとした結果だ」と述べています。

「コロナに寄せて――新しいまえがき」の冒頭を、著者は「今あなたが手にしている本は人間の脳はデジタル社会に適応していないという内容だ」と書きだします。そして、「現在、大人は1日に4時間をスマホに費やしている。10代の若者なら4~5時間。この10年に起きた行動様式の変化は、人類史上最速のものだ。それにはどんな影響があるのだろうか。本書『スマホ脳』では、その点を突き詰めたかった。そして私は科学の力に頼ろうと決めた」と述べます。

著者は、「なぜこれほど多くの人が、物質的には恵まれているのに、不安を感じているのだろうか」「今までになく他人と接続しているのに、なぜ孤独を感じるのか」という問いの答えが次第にわかってきたとして、「答えの一部は、今、私たちが暮らす世界が人間にとって非常に異質なものだという事実だ。このミスマッチ、つまり、私たちを取り巻く環境と、人間の進化の結果が合っていないことが、私たちの心に影響を及ぼしているのだ」と述べています。

また、自動車や電気やスマホは誰にとってもごく自然な存在であり、それらがない世界なんて、今では考えられないとしながらも、「しかし今のこの社会は、人間の歴史のほんの一瞬にすぎない。地球上に現れてから99.9%の時間を、人間は狩猟と採集をして暮らしてきた。私たちの脳は、今でも当時の生活様式に最適化されている。脳はこの1万年変化していない――それが現実なのだ。生物学的に見ると、あなたの脳はまだサバンナで暮らしている」とも述べます。

著者によれば、わたしたち人間は、生物学的にはサバンナの時代から変わっていないという事実が重要な鍵になるといいます。なぜ人間に睡眠や運動の必要性、それにお互いへの強い欲求が備わっているのかを理解する必要があります。こうした欲求を無視し続けると精神状態が悪くなるとして、著者は「睡眠、運動、そして他者との関わりが、精神的な不調から身を守る3つの重要な要素だ。それは研究でもはっきり示されている。それらが減ると、調子が悪くなる。守ってくれる要素がなくなるからだ。だから生活は快適になったのに、なぜ精神状態が悪くなるのか理解できるようになる」と述べています。

現在、世界中の人々が新型コロナウイルスに感染することを怖れています。しかし、著者は「もしあなたがウイルスが心配で眠れなくなるタイプなら、先進諸国でもっとも多い死因である癌や心臓発作についても心配でたまらないはずだ。だが歴史的な視野で見ると、人間の命を奪ってきたのは癌や心臓発作ではない。地球上に現れてから99.9%の時間、飢餓や殺人、干ばつや感染症で死んできたのだ。つまり、人間の身体や脳は、癌や心臓発作から身を守るようにはできていない。そうではなく、飢餓や干ばつ、感染症から身を守れるよう進化してきた。私やあなたの脳の得意分野はそこなのだ。その類の苦難を生き延びてきた人間の子孫なのだから」と述べます。

新しいテクノロジーに適応すればいいと考える人もいますが、著者は違うと思うとして、「人間がテクノロジーに順応するのではなく、テクノロジーが私たちに順応すべきなのだ。フェイスブック他のSNSを、現実に会うためのツールとして開発することもできたはずだ。睡眠を妨げないようにも、身体を動かすためのツールにも、偽情報を拡散しないようにもできたはずなのだ。そうしなかった理由――それはお金だ。あなたがフェイスブックやインスタグラム、ツイッター、スナップチャット〔訳注:日本でのメッセージアプリの主流はLINEだが、欧米で最大のユーザ数を誇るのはフェイスブックのメッセンジャーで、10代に人気なのがスナップチャット〕に費やす1分1分が、企業にとっては黄金の価値を持つ。広告が売れるからだ」と述べています。

テクノロジーは様々な形で人間を助けてくれますし、もちろんこれからも存在し続けるべきですが、一長一短だということを覚えておかなくてはいけないとして、著者は「そこで初めて、心身ともに健康でいられるような製品を求めることができるのだ。金儲けのために人間の特質を利用するのではなく、もっと人間に寄り添ってくれるような製品を。つまり私たちは人間の基本設定を理解し、デジタル社会から受ける影響を認識しなくてはいけない」と述べるのでした。

第1章「人類はスマホなしで歴史を作ってきた」では、「感情があるのは生存のための戦略」として、著者は「生まれて初めて息を吸ってから、人生最後の吐息の瞬間まで、あなたの脳はたったひとつの問いに応えようとしている」と言います。それは「今、どうすればいい?」という問いであるとして、著者は「脳は昨日起きたことなんて少しも気にしていない。すべては現在と未来のためたった今置かれている状況を判断するために記憶を活用し、感情を元にして正しい方向に自分を動かそうとする。だが、ここでいう正しい方向とは、精神状態が良くなったり、キャリアアップしたり、健康を維持したりすることではない。祖先がやったように、生き延び、遺伝子を残すという方向だ」と述べています。

また、他の種と同様に、人間の身体と脳を形成してきた唯一の基本ルールは「生き延びて、遺伝子を残す」ことだとして、著者は「進化は、異なる戦略をいくつも試してきた」と指摘します。例えば、「できるだけ俊敏になって敵から逃げる」もしくは「景色に溶け込み見つからないようにする」。「他の種には取れないような餌を取れるようにする」というのもあります。長い首のおかげで、キリンは他の動物には届かない葉を食べることができます。また別の戦略に、これは人類の場合だが、「生き延びられるよう行動させる」があります。著者は、「つまり感情というのはもともと、キリンの長い首やシロクマの白い毛皮と同じように、生き延びるための戦略だった。身体的な特質を獲得するだけではなく、素早く柔軟に、全力で行動に出られるように進化したのだ」と述べます。

さらに、「決断を下すとき、私たちを支配するのは感情」として、人間のあらゆる活動は――顎を掻くことから、原子爆弾を爆発させることまで――たったひとつの欲求の結果であると指摘し、著者は「その欲求とは、胸の内の精神状態を変えたい、というもの。そこを出発点にして、私たちは感情に支配される。脅かされると、怯えるか怒るか、逃げるか攻撃に出るかだ。身体にエネルギーが足りなくなると、お腹が空き、食べ物を探そうとする」と述べています。

そして、「ネガティブな感情が最優先」として、著者は「ネガティブな感情はポジティブな感情に勝る。人類の歴史の中で、負の感情は脅威に結びつくことが多かった。そして脅威には即座に対処しなければいけない。食べたり飲んだり、眠ったり交尾したりは先延ばしにできるが、脅威への対処は先延ばしにできない。強いストレスや心配事があると、それ以外のことを考えられなくなるのはこれが原因だ。私たちの祖先は、明るい希望よりも脅威の方がはるかに多い環境に生きていた。負の感情を頻繁に感じるのは、ほとんどの言語で負の感情を表す言葉の方が多数あることからも見て取れる。そもそも、普通の人は負の感情のほうがずっと気になる。争いや修羅場のない映画や小説を読みたい人なんているだろうか」と述べるのでした。

第2章「ストレス、恐怖、うつには役目がある」のコラム「人前で喋る恐怖」では、著者は「あなたがいちばんストレスを感じる瞬間――それは人前で喋るときかもしれない。多くの人が強いストレスを感じる局面なので、スピーチ恐怖症という名前があるほどだ」と述べます。他人の目が自分に向くとなぜ居心地が悪いのでしょうか。著者は、「人間の進化の過程で『共同体から追い出されないこと』が何よりも重要だったからだ。評価を下され、社会的に見下され、集団から追い出されたらどうなるのか――そんな想像が脳のストレスのシステムを作動させ、心臓がどくんどくんと打ち始める」と説明しています。

「うつ症状――感染への防御?」として、著者は「うつになるかどうかは、あなたの遺伝子が影響する部分もある」と言います、といっても、うつの遺伝子が存在するわけではなく、何百もの異なった遺伝子が少しずつ貢献しているといいます。その遺伝子によってうつになるかどうかが決まるわけではありませんが、うつになりやすくなります。それに関わる遺伝子を調べていくと、驚くべきことがわかったとして、著者は「うつのリスクを高める遺伝子には免疫を活性化させるものもある。うつと免疫には予想外の遺伝子的繋がりがあったわけだ。ということは、脳にとって、うつは感染症から身を守るための手段なのかもしれない。研究者たちはそう考え始めた」と述べます。

また、感染に対する様々な防御のメカニズムが進化の過程で組み込まれたのは、ごく自然なことであるとして、著者は「そのうちのひとつが、私たちの大事な免疫機能だ。他にも、腐った食べ物は口に入れないよう、激しい嫌悪を感じるといった行動ベースの免疫もある。さらに、こんなメカニズムもある。感染症や怪我のリスクがある状況から逃げ出そうとするのだ。これがまさに、うつと感染症を繋ぐ点だ。実際、うつを引き起こすリスクに影響する遺伝子には、役割が2つあるようだ。ひとつは、免疫機能をきちんと作動させること。もうひとつは、危険や怪我、感染症から距離を置くことだ。後者は、その人間をうつにすることで達成される」と述べるのでした。

第3章「スマホは私たちの最新のドラッグである」の冒頭を、著者は「目につくところになくても、スマホがどこにあるのかは把握しているだろう。そうでなければ、この一文にも集中できていないはずだ。朝起きてまずやるのは、スマホに手を伸ばすこと。1日の最後にやるのはスマホをベッド脇のテーブルに置くこと。私たちは1日に2600回以上スマホを触り、平均して10分に一度スマホを手に取っている。起きている間ずっと。いや、起きている時だけでは足りないようで、3人に1人が(18~24歳では半数が)夜中にも少なくとも1回はスマホをチェックするという」と書きだしています。

「脳は常に新しいもの好き」として、脳は基本的に昔と同じままで、新しいものへの欲求も残っていますが、それが単に新しい場所を見たいという以上の意味を持つようになったことを指摘し、著者は「それはパソコンやスマホが運んでくる、新しい知識や情報への欲求だ。パソコンやスマホのページをめくるごとに、脳がドーパミンを放出し、その結果、私たちはクリックが大好きになる。しかも実は、今読んでいるページよりも次のページに夢中になっているのだ。インターネット上のページの5分の1に、私たちは時間にして4秒以下しか留まっていない。10分以上時間をかけるページは、わずか4%だ」と述べます。

また、ここは本書の最重要点ですが、「IT企業トップは子供にスマホを与えない」として、著者は「IT企業のトップは、自分たちが開発した製品に複雑な感情を抱いている。その最たるものが、アップル社の創業者スティーブ・ジョブズのエピソードだ。ジョブズは、2010年初頭にサンフランシスコで開かれた製品発表会でiPadを初めて紹介し、聴衆を魅了した。『インターネットへのアクセスという特別な可能性をもたらす、驚くべき、比類なき存在』と、iPadに最大級の賛辞を浴びせた。ただし、自分の子供の使用には慎重になっている――ことまでは言わなかった。あまりに依存性が高いことには気づいていたのに」と述べています。

ニューヨーク・タイムズ紙の記者が、あるインタビューでジョブズに「自宅の壁は、スクリーンやiPadで埋め尽くされてるんでしょう? ディナーに訪れたゲストには、お菓子の代わりに、iPadを配るんですか?」と質問しました。すると、それに対するジョブズの答えは「iPadをそばに置くことすらしない」でした。さらに、「スクリーンタイムを厳しく制限している」と話しました。仰天した記者は、ジョブズをローテクな親だと決めつけたそうです。

スティーブ・ジョブズの10代の子供は、iPadを使ってよい時間を厳しく制限されていました。この事実について、著者は「ジョブズは皆の先を行っていたのだ。テクノロジーの開発だけでなく、それが私たちに与える影響においても。絶対的な影響力を持つIT企業のトップたち。その中でスティーブ・ジョブズが極端な例だったわけではない。ビル・ゲイツは子供が14歳になるまでスマホは持たせなかったと話す。現在、スウェーデンの11歳児の98%が自分のスマホを持っている。ビル・ゲイツの子供たちは、スマホを持たない2%に属していたわけだ。それは確実に、ゲイツ家に金銭的余裕がなかったせいではない」と述べるのでした。

第4章「集中力こそ現代社会の貴重品」では、「手書きメモはPCに勝る」として、SNSを見てしまう以外にもパソコンが人間の学習メカニズムに与える影響がある可能性を指摘し、著者は「米国の研究では、学生にTEDトークを視聴させ、一部の学生には紙とペン、残りの学生にはパソコンでノートを取らせた。すると、紙に書いた学生の方が講義の内容をよく理解していた。必ずしも詳細を多数覚えていたわけではないが、トークの趣旨をよりよく理解できていた。この研究結果には、『ペンはキーボードよりも強し――パソコンより手書きでノートを取る利点』という雄弁なタイトルがついた」と述べています。また、著者は「これがどういう理由によるものなのかは正確にはわからないが、パソコンでノートを取ると、聴いた言葉をそのまま入力するだけになるからかもしれない、と研究者は推測する。ペンだとキーボードほど速く書けないため、何をメモするか優先順位をつけることになる。つまり、手書きの場合はいったん情報を処理する必要があり、内容を吸収しやすくなるのだ」とも述べます。

「グーグル効果――情報が記憶に入らない」では、グーグル効果とかデジタル性健忘と呼ばれるのは、別の場所に保存されているからと、脳が自分では覚えようとしない現象であるとして、著者は「脳は情報そのものよりも、その情報がどこにあるのかを優先して記憶する。だが、情報を思い出せなくなるだけではない。ある実験では、被験者のグループに美術館を訪問させ、何点かだけ作品を写真撮影し、それ以外は観るだけにするよう指示した。翌日、何枚も絵画の写真を見せたが、その中には美術館にはなかった絵画も混ざっていた。課題は、写真が美術館で観た絵画と同じかどうかを思い出すことだ。判明したのは、写真を撮っていない作品はよく覚えていましたが、写真を撮った作品はそれほど記憶に残っていなかったことでした。著者は、「パソコンに保存される文章を覚えようとしないのと同じで、写真に撮ったものは記憶に残そうとしないのだ。脳は近道を選ぶ。『写真で見られるんだから、記憶には残さなくていいじゃないか』」と述べています。

著者は、「人間には知識が必要なのだ」と喝破し、「社会と繋がり、批判的な問いかけをし、情報の正確さを精査するために。情報を作業記憶から長期記憶へと移動するための固定化は、『元データ』を脳のRAMからハードディスクに移すだけの作業ではない。情報をその人の個人的体験と融合させ、私たちが『知識』と呼ぶものを構築するのだ」と訴えます。そして、「スティーブ・ジョブズはコンピューターを『脳の自転車』みたいなものだと称した。思考を早くするための道具だ。私たちの代わりに考えてくれる『脳のタクシー運転手』と呼ぶほうが正確かもしれない」と述べるのでした。

第5章「スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響」のコラム「スマホでうつになる?」では、長期のストレスはうつになる危険性を高めますが、現代のデジタルライフとスマホはストレスを引き起こすことが指摘されます。著者自身は、「過剰なスマホの使用は、うつの危険因子のひとつだと。睡眠不足、座りっぱなしのライフスタイル、社会的な孤立、そしてアルコールや薬物の乱用も、やはりうつになる危険性を高める。スマホが及ぼす最大の影響はむしろ「時間を奪うこと」で、うつから身を守るための運動や人づき合い、睡眠を充分に取る時間がなくなることかもしれない」と考えているそうです。

「私たちはなぜ眠るのか」では、「睡眠の何がそんなに重要なのだろう」「自然が、人間やほぼすべての動物に睡眠欲求を備えつけたのはなぜだろうか」という疑問が取り上げられます。著者は、「とりあえず、エネルギーを蓄えるためではない。眠っているときも、起きているときと同じくらい脳はエネルギーを消費している。睡眠時には、昼間壊れたタンパク質が老廃物として脳から除去される。この老廃物は1日に何グラムにもなり、1年間で脳と同じ重さの『ゴミ』が捨てられることになる。夜ごとの巡回清掃は、そもそも脳が機能するために不可欠だ。長期にわたる睡眠不足は、脳卒中や認知症をはじめ様々な病気のリスクを高める。それは『清掃システム』がちゃんと機能していないせいだと考えられている」と述べています。

睡眠は記憶の保存に重要な役割を果たしており、それを別の何かで埋め合わせることはできません。著者は、「ある調査では、学生に迷路の解き方を覚えさせた。その後、一部の学生は1時間昼寝をし、残りの学生は起きていた。5時間後、その迷路の解き方をどれくらい覚えているかを調べると、起きていて迷路のことをずっと考えていられた学生たちよりも、しばらく眠った学生たちの方がよく覚えていたのだ。これらの結果を総合すると、訓練だけではなく、訓練とよい睡眠が組み合わさってこそ、何かができるようになるということがわかる。これは特に学校という観点で一考の価値がある。若者に不眠が増えているのだから」と述べるのでした。

第6章「SNS――現代最強の『インフルエンサー』」の章扉の裏には、「比較は喜びを奪う」というセオドア・ルーズベルト(米国元大統領)の金言が掲げられています。「ゆりかごから墓場までの社交性」として、著者は「噂話を通じて互いに目を配るのは敵から身を守るためだけではない。他の動物と違い、人間は本質的に社交性がある。お互いに協力して生き延びてこられたのはそのおかげだ」と述べます。また、社交への欲求は生まれたときから見られるとして、例えば、新生児はただの線よりも顔を思わせる形に焦点を合わせることが紹介されます。著者は、「子供も大人も脳の側頭葉に特定の顔の部分に焦点を合わせる細胞が存在するのだ。このような細胞が複雑なネットワークの中で協業し、会った人の顔を瞬時に解析する。ただし今の時代、噂話をし、コミュニケーションを取り、互いの情報を得るという社交への強い欲求は、スマホやパソコンの中に移動している。この欲求が史上最高の成功を収めた企業の基礎になっているのだ。つまり、フェイスブックと呼ばれる企業の」と述べます。

「一生のうち何人と知り合えるのか」では、オックスフォード大学の進化心理学者ロビン・ダンバーは、人間はおよそ150人と関係を築けると考えているそうです。それよりもかなり多くの顔を認識し、名前を覚えることもできますが、他の人のことをどう思っているかまで把握できるほど近い関係ともなれば、そのくらいの数字に限定されます。この数はダンバー数と呼ばれていますが、著者は「おもしろいことに、狩猟採集民だった祖先たちは最大150人までの集団で暮らしていたようだ。原始的な農業社会でも、平均的な村の人口は150人だったと考えられている。ダンバー自身はこう述べている。脳の外の『皮』の部分である高次な大脳皮質が人間と動物を分けている。大脳皮質が大きければ大きいほど、その種が暮らす集団は大きくなるのだ、と」と述べています。

「私たちは自分のことを話したい」として、自分のことを話しているときのほうが、他人の話をしているときに比べて、被験者の脳の複数箇所で活動が活発になっていました。特に前頭葉の一部、目の奥に位置する内側前頭前皮質(medial prefrontal cortex)で。著者は、「ここは主観的な経験にとって大事な領域なので、驚くことではない。しかし、もうひとつ別の箇所でも活動が活発になっていた。俗に報酬中枢と呼ばれる側坐核(nucleus accumbens)だ。セックス、食事、人との交流に反応する領域が、私たちが大好きな話題――つまり自分自身のことを話しているときにも活性化するのだ」と述べます。

「SNSを使うほど孤独に」として、2000人近くのアメリカ人を調査したところ、SNSを熱心に利用している人たちのほうが孤独を感じていることがわかった事実が紹介されます。著者は、「この人たちが実際に孤独かどうかは別問題だ。おわかりだろうが、孤独というのは、友達やチャット、着信の数で数値化できるものではない。体感するものだ。そしてまさに、彼らは孤独を体感しているようなのだ」と述べます。

コラム「手薄になる自己検閲」では、複数の研究によって明らかになったのは、対面で話すにはプライベート過ぎると思うようなことまでネット上ではいとも簡単にシェアしてしまうことだったとして、著者は「おそらくこういうことだろう。誰かが目の前にいると、私たちは自分の行動を制限できる。相手の表情や身振りが目に入るからだ。『あれ、なんだか信用していないような表情だな。これ以上言うのはやめておこう』というように。ところがフィードバックをもらえないと自己検閲は機能しない。そのため、実生活では3人にも言えないようなプライベートなことをフェイスブック上ではやすやすと300人に語れてしまうのだ」と述べています。

著者は、これまでの経験から、うつには主に2種類あると気づいたそうです。職場や人間関係など、長期のストレスに起因するもの。それから、社会的な地位を失ったことに起因するもの。クビになったりパートナーに捨てられたりした場合です。「デジタルな嫉妬」として、SNSを通じて常に周りと比較することが自信を無くさせていることを指摘し、著者は「フェイスブックとツイッターのユーザーの3分の2が『自分なんかダメだ』と感じている。何をやってもダメだ――だって、自分より賢い人や成功している人がいるという情報を常に差し出されるのだから。特に、見かけは」と述べます。

また、10代を含む若者1500人を対象にした調査では、7割が「インスタグラムのせいで自分の容姿に対するイメージが悪くなった」と感じていました。20代が対象の別の調査では、半数近くが「SNSのせいで自分は魅力的ではないと感じるようになった」と答えていまう。同じことが10代にも当てはまります。あるアンケートでは、12~16歳の回答者の半数近くが「SNSを利用したあと、自分の容姿に不満を感じる」というのです。これらの結果から、著者は「男子に比べ、女子の方がさらに自信が揺らぐようだ」と分析しています。

「フェイスブックが人生の満足度を下げる」として、著者は「フェイスブックを使った人ほど、人生に満足できていなかった。珍しいバカンスや高級グルメの写真に集中砲撃されると、短時間でも人生への満足度が下がる可能性があるのだ。この結果は、立証とまでは言えなくても示唆にはなる。論文の著者たちはこのように結論づけている。『フェイスブックは表面的には、人間のソーシャルコンタクトへの本質的な欲求を満たしてくれる貴重な場である。しかし、心の健康を増進するどころか悪化させることを調査結果が示唆している』」と述べています。

「他人は自分を映す鏡」として、他人を理解したいという生来の衝動は心の理論(theory of mind)と呼ばれることが紹介されます。他人の頭の中を理解しようとするとき、ミラーニューロンが重要な役割を果たしますが、脳がどう動くのかははっきりとはわかっていません。ただ、判断を下すときに脳が大量の情報を集めることはわかっています。著者は、「相手の発言だけではなく、目の動きや表情、仕草、態度、声の調子、さらにはその人に対する他の人たちの反応などが判断基準になる」と述べています。

脳はたいていの場合、こららの情報を無意識に処理し、相手の考えや感じていること、意図していることを体験理解という形で納品します。著者は、「心の理論は、誰かに会ったり、その人を見ただけでも作動する。あなたの脳は絶え間なく他人の気持ちをシミュレーションしようとしているのだ。それはなぜだろうか。おそらく、相手の行動を予測し、対応策を考えるためだ。すでに書いた通り、脳は終始『今、どうすべきか』という問いに答えようとしているのだから」と述べます。

著者によれば、脳のミラーニューロンを最大限に機能させるためには、他人と実際に会う必要があります。演劇や映画を観ているときのミラーニューロンの活動を計測すると、「IRL(現実の世界)」で人と会うときほどミラーニューロンが活性化されることはありませんでした。著者は、「人と会うのの次に活性化するのは演劇鑑賞だった。映画鑑賞に同じ効果はなく、ミラーニューロンは活性化されるものの、目の前で何かが起きているときほどの強さではない。映画のスクリーンやパソコンのモニターで何かを見ても、他人の考えや気持ちを本能的に理解する生物学的メカニズムに同じだけの影響はないというわけだ」と述べています。

「あなたの注目を支配しているのは誰?」として、著者はドーパミンに言及し、「脳に日々何百というドーパミン増加を与えてくれる小さな機械。あなたの注目がそれに引き付けられるのを、マーケティング担当者は知っている。喉から手が出るほど周りの人の情報を欲しがっていて、脳が新しい情報を取り込む準備は万端だというのも知っている。それに、これから送ろうとするメッセージを、あなたの脳が知ってか知らずかポジティブに捉える――それもわかっての上だ。あなたのSNSに流れる情報の洪水の只中に巧妙に広告を出すことで、目的が達成されるのだ」と述べています。

また、「デジタル軍拡競争」として、自動車メーカーは、常に車の性能を向上させ、安全で環境に優しく、そして値段も抑える努力をしなければならないことが指摘されます。その流れについていけないメーカーは、遅かれ早かれ経営危機に陥るわけです。一方、フェイスブック他のSNSにとっての最大の財産は、あなたの注目であり、だからそれをうまく引きつけるような製品を作らなくてはならないことが指摘されます。でないとそのうち潰れてしまうのは目に見えています。著者は、「つまりあなたの注目は手堅い通貨のようなもので、デジタル軍拡競争は日々激しさを増している。アプリやスマホ、ゲームやSNSの作り手はメカニズムにさらに磨きをかけ、数々の雑音を潜り抜けてあなたの頭の中に入ってこようとする。私たちの注目を勝ち取るべく、脳のドーパミンのシステムをハッキングするのがますます上手になっている」と述べます。

「どんな商品が欲しいのか、決めるのは私たち」として、著者は「スマホに夢中になるあまり、周りで何が起きているのかさえ気づかないような人を街で見かけることがある。『スマホを支配しているのはあの人なのか、それともスマホがあの人を支配しているのか?』そう考えるのは私だけでなく、シリコンバレーの巨人たちも、自社の製品への後悔の念を露わにしている。特にSNS関係でそれが顕著だ。フェイスブックの元副社長のチャマス・パリハピティヤはあるインタビューで、『SNSが人々に与えた影響を悔いている』と発言した。『私たちが作り出したのは、短絡的なドーパミンを原動力にした、永遠に続くフィードバックのループだ。それが既存の社会機能を壊してしまった』フェイスブックで初代CEOを務めたショーン・パーカーも、同社が人間の心の脆弱性を利用したと明言している。彼もまた、こう言わずにはいられなかった。『子供の脳への影響は神のみぞ知る』」と述べるのでした。

第7章「バカになっていく子供たち」のコラム「なぜ前頭葉は最後に成熟するのか」では、複雑な社会的協調を理解し参加するために、前頭葉は訓練を必要とするとして、著者は「研究者によっては、その訓練がデジタルライフに脅かされると考えている。実際に会わずにスクリーン上での社交が大半になると、前頭葉が必要としている社会的技能の訓練ができなくなるのではないか、と。多くの人にはさほど問題にはならないかもしれないが、もともと他人の考えや感情、意図を分析するのが苦手な人の場合、訓練不足の影響が出るかもしれない。例えば、自閉症と診断されている人たちなどは」と述べています。

また、「若者の精神不調が急増している」として、スマホやパソコンの前で過ごす時間が長いほど、気分が落ち込むことが指摘され、著者は「パソコン、スマホ、タブレット端末を週に10時間以上使うティーンエイジャーがもっとも『幸せではない』と感じている。その次が6~9時間使用する若者だ。つまり、4~5時間以下の若者よりも『幸せではない』と思う率が高い。そんな調子で続く。スクリーンタイムと聞いて思い浮かぶすべて――SNS、ネットサーフィン、ユーチューブの動画にゲーム――が精神的な不調に繋がっていた。一方、それ以外のことをする場合、つまり誰かと会ったりスポーツしたり、楽器を演奏したりすると精神的に元気になる傾向があった」と述べています。

「長期調査の結果も同じ」として、2011年に、米国の若者は以前より孤独を感じるようになり、眠りも悪くなったことが指摘されます。以前のようには友達と会わなくなり、デートもせず、アルコールの量も減り、運転免許を取ることにも関心がなくなったそうです。同じ年にiPhoneが高級なガジェットから、年間売り上げ1億2000万台を超える存在になりました。この年だけで2007~2010年と同じ台数が売れたのです。また、スマホからつながるインターネットが本格的に普及し、突如として若者のほとんどがスマホを手にするようになったといいます。

さらに、「インターネットを携帯できるようになった時代」として、著者は「精神科を受診する若者が急増した2010年から2016年。その時期に若者の生活に起きた最大の変化、それはスマホからインターネットにアクセスできるようになったことだ。それまでほぼ存在しなかったものに、1日平均4時間を費やすまでになった。若者、いや大人にとっても、これほど急速で大規模な行動の変化は近代になかった。おそらく人類史上一度もなかった」と述べるのでした。

第8章「運動というスマートな対抗策」では、「子供でも、大人でも、運動がストレスを予防する」として、著者は「世界保健機関(WHO)によれば、現在10人に1人が不安障害を抱えている。興味深いのは、よく運動をしている人たちにはそれほど不安障害が見られないことだ。これでも、運動が不安を予防するというのをまだ信じられないだろうか。大丈夫。合計700人近くの患者を対象にした15件の研究をまとめると、こんな結果が得られる。運動やトレーニングをすることで、不安から身を守ることができる。不安障害の診断を受けていても、正常の範囲内の不安であってもだ。これまでの調査と同様、心拍数が上がる運動によって最大の効果を得られる」と述べています。

第9章「脳はスマホに適応するのか」では、「私たちは何を失いかけているか」として、文化や科学技術の躍進の多くは、徹底的に集中する能力を持った人たちによってなされてきたものだということが指摘され、著者は「相対性理論やDNA分子の発見、それにiPhone――皮肉なことに、集中力を乱すのにうってつけの道具――の開発には、尋常ではない集中力が求められた。自分自身のことを考えてみても、スポーツや楽器、プログラミング、記事の執筆、料理――あなたに特技があるならそれがなんであれ、集中して努力してきた覚えがあるだろう」と述べています。

また、著者は一条真也の読書館『ネット・バカ』で紹介した本を書いた作家ニコラス・カーを取り上げます。カーは、同書で印刷技術が大衆に著しい集中力を与えた様子を描写しました。1冊の本を開けば、突如として他の人間の思考に身を置くことができ、その人が書き記した文章に集中することができるというのです。著者は、「カーは、インターネットは本とは真逆の存在だと考えている。インターネットは深い思索を拡散してはくれない。表面をかすめて次から次へと進んでいくだけだ。目新しい情報とドーパミン放出を永遠に求め続けて」と述べます。

「テクノロジーで退化しないために」として、カロリーを得ることが私たちの健康のメリットにもデメリットにもなるように、デジタル化も私たちの脳に諸刃の剣となり得ることが指摘されます。著者は、「ボタンひとつで世界中の情報を手に入れられるのは、私たちの先祖には想像もつかないような贅沢だ。デジタル化のおかげで知能を効率的に使えるようになり、想像を絶するような創造性も与えられたかもしれない。しかし毎日何千回もスマホをスワイプして脳を攻撃していたら、影響が出てしまう。注意をそがれるのが慢性化すると、その刺激に欲求を感じるようになる。刺激自体が存在しないときにまで」と述べます。

わたしの「 iPhone12ProMax」

わたしの「 iPhone12ProMax」

本書を読んで、ツイートやフェイスブックの小さな情報に「いいね」を取り込むことに慣れれば慣れるほど、複雑化する社会でいちばん必要な大きな情報の塊をうまく取り込めなくなることがわかりました。そして、スマホの持つ危険性が痛いほどよくわかりました。といっても、移動するにの必要な機械である自動車が人も殺傷することができる危険性を持っていることを考えれば、悪いのは機械そのものではなく、それを使う人間のあり方であることがわかります。一条真也の新ハートフル・ブログ「iPhone12ProMax」で紹介したように、わたしは最新鋭のスマホを入手しましたが、スマホ依存症になって本を読まなくなるということはないでしょう。まあ、せっかくの情報最新兵器を適度に使っていきたいと思います。