- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.04.06

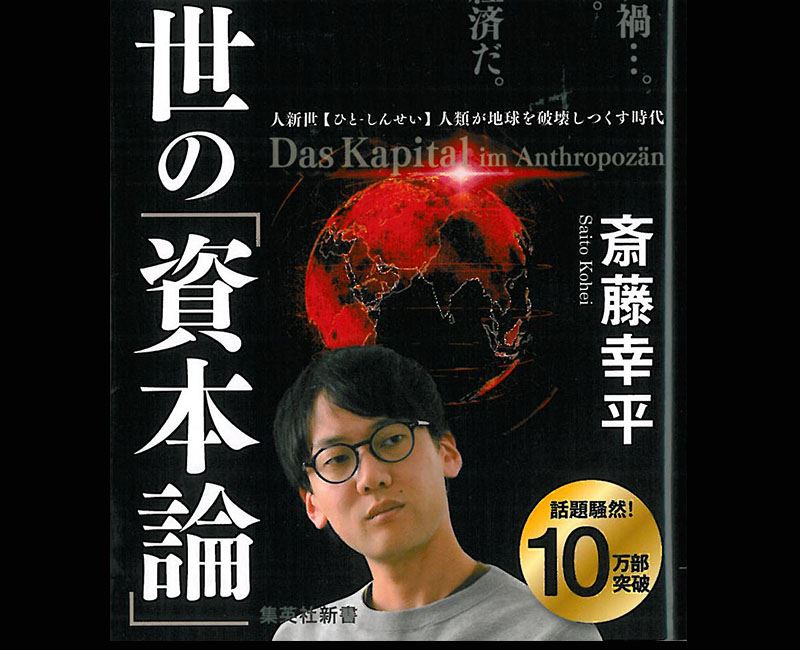

「新書大賞2021」受賞作である話題のベストセラー『人新世の「資本論」』斎藤幸平著(集英社新書)を読みました。著者は1987年生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。Karl Marx’s Ecosocialism:Capital,Nature,and the Unfinished Critique of Political Economyによって権威ある「ドイッチャー記念賞」を日本人初歴代最年少で受賞。編著に『未来への大分岐』など。

本書の帯

本書の帯

本書の新装版の表紙カバーには、「気候変動、コロナ禍……。文明崩壊の危機。唯一の解決策は潤沢な脱成長経済だ。」「人新世【人‐しんせい】人類が地球を破壊しつくす時代」と書かれ、赤い地球のイラストと著者の顔写真が使われています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のような讃辞が並んでいます。

斎藤は、ピケティを超えた。これぞ、真の「21世紀の『資本論』」である。――佐藤優氏(作家)

「マルクスへ帰れ」と人は言う。だがマルクスからどこへ行く? 斎藤幸平は、その答えに誰よりも早くたどり着いた。理論と実践の、この見事な結合に刮目せよ。――白井聡氏(政治学者)

気候、マルクス、人新世。これらを横断する経済思想が、ついに出現したね。日本は、そんな才能を待っていた!――松岡正剛氏(編集工学研究所所長)

気候危機をとめ、生活を豊かにし、余暇を増やし、格差もなくなる、そんな社会が可能だとしたら?――坂本龍一氏(音楽家)

資本主義を終わらせれば、豊かな社会がやってくる。だが、資本主義を止めなければ、歴史が終わる。常識を破る、衝撃の名著だ。――水野和夫氏(経済学者)

経済力が振るう無慈悲な暴力に泣き寝入りをせず、未来を逞しく生きる知恵と力を養いたいのであれば、本書は間違いなく力強い支えとなる。――ヤマザキマリ氏(漫画家・文筆家)

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「人類の経済活動が地球を破壊する『人新世』=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。それを阻止するためには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。いや、危機の解決策はある。ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに――SDGsは「大衆のアヘン」である!

第一章 気候変動と帝国的生活様式

第二章 気候ケインズ主義の限界

第三章 資本主義システムでの脱成長を撃つ

第四章 「人新世」のマルクス

第五章 加速主義という現実逃避

第六章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム

第七章 脱成長コミュニズムが世界を救う

第八章 気候正義という「梃子」

おわりに――歴史を終わらせないために

「はじめに――SDGsは『大衆のアヘン』である!」では、国連が掲げ、各国政府も大企業も推進する「SDGs(持続可能な開発目標)」では地球全体の環境を変えていくことができないと断言し、著者は「政府や企業がSDGsの行動指針をいくつかなぞったところで、気候変動は止められないのだ。SDGsはアリバイ作りのようなものであり、目下の危機から目を背けさせる効果しかない。かつて、マルクスは、資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる『宗教』を『大衆のアヘン』だと批判した。SDGsはまさに現代版『大衆のアヘン』である。アヘンに逃げ込むことなく、直視しなくてはならない現実は、私たち人間が地球のあり方を取り返しのつかないほど大きく変えてしまっているということだ」

人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きいため、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンは、地質学的に見て、地球は新たな年代に突入したと言い、それを「人新世」(Anthropocene)と名付けました。著者は、「人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味である。実際、ビル、工場、道路、農地、ダムなどが地表を埋めつくし、海洋にはマイクロ・プラスチックが大量に浮遊している。人工物が地球を大きく変えているのだ。とりわけそのなかでも、人類の活動によって飛躍的に増大しているのが、大気中の二酸化炭素である」と述べています。

人類が築いてきた文明が、存続の危機に直面しているのは間違いないとして、著者は「近代化による経済成長は、豊かな生活を約束していたはずだった。ところが、『人新世』の環境危機によって明らかになりつつあるのは、皮肉なことに、まさに経済成長が、人類の繁栄の基盤を切り崩しつつあるという事実である。気候変動が急激に進んでも、超富裕層は、これまでどおりの放埓な生活を続けることができるかもしれない。しかし、私たち庶民のほとんどは、これまでの暮らしを失い、どう生き延びるのかを必死で探ることになる」と述べます。

著者は、わたしたちが生き延びる正しい方向を突き止めるためには、気候危機の原因にまでさかのぼる必要があると指摘し、「その原因の鍵を握るのが、資本主義にほかならない。なぜなら二酸化炭素の排出量が大きく増え始めたのは、産業革命以降、つまり資本主義が本格的に始動して以来のことだからだ。そして、その直後に、資本について考え抜いた思想家がいた。そう、カール・マルクスである。本書はそのマルクスの『資本論』を折々に参照しながら、『人新世』における資本と社会と自然の絡み合いを分析していく。もちろん、これまでのマルクス主義の焼き直しをするつもりは毛頭ない。150年ほど眠っていたマルクスの思想のまったく新しい面を「発掘」し、展開するつもりだ。この『人新世の「資本論」』は、気候危機の時代に、より良い社会を作り出すための想像力を解放してくれるだろう」と述べるのでした。

第一章「気候変動と帝国的生活様式」の「ポイント・オブ・ノーリターン」では、気候危機は、2050年あたりからおもむろに始まるものではなく、危機はすでに始まっていると、著者は訴えます。事実、かつてならば「100年に一度」と呼ばれた類いの異常気象が毎年、世界各地で起きるようになっていると指摘し、「急激で不可逆な変化が起きて、以前の状態に戻れなくなる地点(ポイント・オブ・ノーリターン)は、もうすぐそこに迫っている。例えば、2020年6月にシベリアで気温が38℃に達した。これは北極圏で史上最高気温であった可能性がある。永久凍土が融解すれば、大量のメタンガスが放出され、気候変動はさらに進行する。そのうえ水銀が流出したり、炭疽菌のような細菌やウイルスが解き放たれたりするリスクもある。そして、ホッキョクグマは行き場を失う」と述べています。

「犠牲を不可視化する外部化社会」では、巨視的な観点から世界の歴史・社会全体を「単一のシステム」ととらえる「世界システム論」で有名なアメリカの社会学者・歴史学者のイマニュエル・ウォーラーステインの見立てでは、資本主義は「中核」と「周辺」で構成されているとして、著者は「グローバル・サウスという周辺部から廉価な労働力を搾取し、その生産物を買い叩くことで、中核部はより大きな利潤を上げてきた。労働力の『不等価交換』によって、先進国の『過剰発展』と周辺国の『過小発展』を引き起こしていると、ウォーラーステインは考えたのだった。ところが、資本主義のグローバル化が地球の隅々まで及んだために、新たに収奪の対象となる、『フロンティア』が消滅してしまった。そうした利潤獲得のプロセスが限界に達したということだ。利潤率が低下した結果、資本蓄積や経済成長が困難になり、『資本主義の終焉』が謳われるまでになっている」と述べています。

「加害者意識の否認と先延ばしの報い」では、いわゆる「帝国的生活様式」は、日常の私たちの生活を通じて絶えず再生産される一方で、その暴力性は遠くの地で発揮されているために不可視化され続けてきたと指摘し、著者は「環境危機という言葉を知って、私たちが免罪符的に行うことは、エコバッグを『買う』ことだろう。だが、そのエコバッグすらも、新しいデザインのものが次々と発売される。宣伝に刺激され、また次のものを買ってしまう。そして、免罪符がもたらす満足感のせいで、そのエコバッグが作られる際の遠くの地での人間や自然への暴力には、ますます無関心になる。資本が謀るグリーン・ウォッシュに取り込まれるとはそういうことだ」と述べます。

「外部を使いつくした『人新世』」では、人類の経済活動が全地球を覆ってしまった「人新世」とは、そのような収奪と転嫁を行うための外部が消尽した時代だといってもいいとして、著者は「資本は石油、土壌養分、レアメタルなど、むしり取れるものは何でもむしり取ってきた。この『採取主義』(extractivism)は地球に甚大な負荷をかけている。ところが、資本が利潤を得るための『安価な労働力』のフロンティアが消滅したように、採取と転嫁を行うための『安価な自然』という外部もついになくなりつつあるのだ」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「資本主義がどれだけうまく回っているように見えても、究極的には、地球は有限である。外部化の余地がなくなった結果、採取主義の拡張がもたらす否定的帰結は、ついに先進国へと回帰するようになる。ここには、資本の力では克服できない限界が存在する。資本は無限の価値増殖を目指すが、地球は有限である。外部を使いつくすと、今までのやり方はうまくいかなくなる。危機が始まるのだ。これが『人新世』の危機の本質である」

「マルクスによる環境危機の予言」では、資本主義の歴史を振り返れば、国家や大企業が十分な規模の気候変動対策を打ち出す見込みは薄いと指摘します。解決策の代わりに資本主義が提供してきたのは、収奪と負荷の外部化・転嫁ばかりなのであり、矛盾をどこか遠いところへと転嫁し、問題解決の先送りを繰り返してきたのであるとして、著者は「実は、この転嫁による外部性の創出とその問題点を、早くも19世紀半ばに分析していたのが、あのカール・マルクスであった。マルクスはこう強調していた。資本主義は自らの矛盾を別のところへ転嫁し、不可視化する。だが、その転嫁によって、さらに矛盾が深まっていく泥沼化の惨状が必然的に起きるであろうと。資本による転嫁の試みは最終的には破綻する。このことが、資本にとっては克服不可能な限界になると、マルクスは考えていたのである」と述べています。

「周辺部の二重の負担」では、資本はさまざまな手段を使って、今後も、否定的帰結を絶えず周辺部へと転嫁していくに違いないとして、著者は「その結果、周辺部は二重の負担に直面することになる。つまり、生態学的帝国主義の掠奪に苦しんだ後に、さらに、転嫁がもたらす破壊的作用を不平等な形で押しつけられるのである。例えば、南米チリでは、欧米人の『ヘルシーな食生活』のため、つまり帝国的生活様式のために、輸出向けのアボカドを栽培してきた。『森のバター』とも呼ばれるアボカドの栽培には多量の水が必要となる。また、土壌の養分を食いつくすため、一度アボカドを生産すると、ほかの種類の果物などの栽培は困難になってしまう。チリは自分たちの生活用水や食料生産を犠牲にしてきたのである」と述べています。

そのチリを大干ばつが襲い、深刻な水不足を招いているとして、著者は「これには気候変動が影響しているといわれている。先に見たように、気候変動は転嫁の帰結だ。そこに、新型コロナウイルスによるパンデミックが追い打ちをかけた。ところが、大干ばつでますます希少となった水は、コロナ対策として手洗いに使われるのではなく、輸出用のアボカド栽培に使われている。水道が民営化されているせいである。このように、欧米人の消費主義的ライフスタイルがもたらす気候変動やパンデミックによる被害に、真っ先に晒されるのは周辺部なのである」と述べます。

「資本主義よりも前に地球がなくなる」では、著者は、リスクやチャンスは極めて不平等な形で分配されており、中核が勝ち続けるためには周辺が負け続けなくてはならないと指摘します。アメリカを代表する環境活動家ビル・マッキベンは、「利用可能な化石燃料が減少していることだけが、私たちの直面している限界ではない。実際、それは最重要問題ですらない。石油がなくなる前に、地球がなくなってしまうのだから」と述べています。著者によれば、この発言のなかの石油を資本主義と言い換えることもできます。もちろん、地球がダメになれば、人類全体がゲーム・オーバーとなります。地球のプランBは存在しません。

「大分岐の時代」では、気候危機が人類に突きつけているのは、採取主義と外部化に依拠した帝国的生活様式を抜本的に見直さなくてはならないという厳しい現実にほかならないことを指摘します。しかし、転嫁がいよいよ困難であることが判明し、人々のあいだに危機感や不安が生まれると、排外主義的運動が勢力を強めていくとして、著者は「右派ポピュリズムは、気候危機を自らの宣伝に利用し、排外主義的ナショナリズムを煽動するだろう。そして、社会に分断を持ち込むことで、民主主義の危機を深めていく。その結果、権威主義的なリーダーが支配者の地位に就けば、『気候ファシズム』とでも呼ぶべき、統治体制が到来しかねない」と述べるのでした。

第二章「気候ケインズ主義の限界」の「グリーン・ニューディールという希望?」では、グリーン・ニューディールは、再生可能エネルギーや電気自動車を普及させるための大型財政出動や公共投資を行うことを指摘し、著者は「そうやって安定した高賃金の雇用を作り出し、有効需要を増やし、景気を刺激することを目指す。好景気が、さらなる投資を生み、持続可能な緑の経済への移行を加速させると期待するのだ。かつて20世紀の大恐慌から資本主義を救ったニューディール政策の再来を、という願いがここには読み取れる。危機の時代に、新自由主義はもはや無効だ。緊縮と『小さな政府』では対応できない。これからは、新たな緑のケインズ主義、『気候ケインズ主義』だ、というわけである」と述べています。

著者は、気候ケインズ主義に依拠した「緑の経済成長」こそが、資本主義が「平常運転」を続けるための「最後の砦」になっていると訴えます。そして、その「最後の砦」の旗印になっているのが「SDGs」です。国連、世界銀行、IMF(国際通貨基金)、OECD(経済協力開発機構)などの国際機関もSDGsを掲げ、「緑の経済成長」を熱心に追求しようとしています。しかし、著者は「資本主義的な『緑の経済成長』を追い求める、先進国の気候ケインズ主義の未来は、暗い。たしかに、自国では『緑』を謳う経済政策が実行されるかもしれない。だが、周辺部からの掠奪は深刻化していく。掠奪こそが、中核部における環境保護のための条件になってしまっているのである」

「脱成長という選択肢」では、「緑の経済成長」という現実逃避をやめるなら、多くの厳しい選択が待っているとし、「二酸化炭素排出量削減にどれだけ本気で取り組むのか。そのコストは誰が背負うのか。先進国はこれまで続けてきた帝国的生活様式について、どれくらいの賠償をグローバル・サウスに行うのか。持続可能な経済に移行する過程でも生じるさらなる環境破壊の問題をどうするのか。答えは簡単には見つからない。そんななか、本書が提起したいひとつの選択肢は、『脱成長』である」と述べています。

第三章「資本主義システムでの脱成長を撃つ」では、わたしたちが、環境危機の時代に目指すべきは、自分たちだけが生き延びようとすることではないと指摘し、著者は「それでは、時間稼ぎはできても、地球はひとつしかないのだから、最終的には逃げ場がなくなってしまう。今のところは、所得の面で世界のトップ10~20%に入っている私たち多くの日本人の生活は安泰に見える。だが、この先、このままの生活を続ければ、グローバルな環境危機がさらに悪化する。その暁には、トップ1%の超富裕層にしか今のような生活は保障されないだろう。だから、グローバルな公正さというのは、抽象的で、偽善的な人道主義ではない。他者を切り捨てる前に、他者の立場に立ち、明日は我が身だということを想像してほしい。最終的に自分自身が生き延びるためにも、より公正で、持続可能な社会を志向する必要があるのだ。それが、最終的には人類全体の生存確率も高めることになる。それゆえ、生存の鍵となるのは『平等』である」と述べるのでした。

「なぜ、資本主義のもとでは脱成長できないのか」では、資本主義とは、価値増殖と資本蓄積のために、さらなる市場を絶えず開拓していくシステムであると指摘します。そして、その過程では、環境への負荷を外部へ転嫁しながら、自然と人間から収奪を行ってきたとして、著者は「この過程は、マルクスが言うように、『際限のない』運動である。利潤を増やすための経済成長をけっして止めることがないのが、資本主義の本質なのだ。その際、資本は手段を選ばない。気候変動などの環境危機が深刻化することさえも、資本主義にとっては利潤獲得のチャンスになる。山火事が増えれば、火災保険が売れる。バッタが増えれば、農薬が売れる。ネガティブ・エミッション・テクノロジーは、その副作用が地球を蝕むとしても、資本にとっての商機となる。いわゆる惨事便乗型資本主義だ」

危機が悪化して苦しむ人々が増えても、資本主義は、最後の最後まで、あらゆる状況に適応する強靭性を発揮しながら、利潤獲得の機会を見出していくだろうと推測し、著者は「環境危機を前にしても、資本主義は自ら止まりはしないのだ。だから、このままいけば、資本主義が地球の表面を徹底的に変えてしまい、人類が生きられない環境になってしまう。それが、『人新世』という時代の終着点である。それゆえ、無限の経済成長を目指す資本主義に、今、ここで本気で対峙しなくてはならない。私たちの手で資本主義を止めなければ、人類の歴史が終わる」と述べます。

「日本の特殊事情」では、経済成長の追求にこれだけの不合理が伴うのに脱成長論が不人気なのは日本特有の事情もあるとして、著者は「高度経済成長の恩恵を受けてあとは逃げ切るだけの団塊世代の人々が、脱成長という『綺麗事』を吹聴しているというイメージが強いのだ。若いころに経済成長の果実を享受しておきながら、一線を退いたそのときから『このままゆっくり日本経済は衰退していけばいい』と言い始めたというわけである。そのことが、就職氷河期世代からの強い反発を生んでいる」と述べます。また、気候変動と資本主義に対する姿勢の違いは、脱成長をめぐる日本と欧米の言説状況にも影響しているとして、「欧米においては、気候変動問題への取り組みを通じて、資本主義システムを乗り越えようとする要求が出てきている。そのなかで、脱成長が新世代の理論として台頭するようになっているのである」と説明しています。

「日本の楽観的脱成長論」では、日本でも、旧世代の脱成長派が資本主義の超克を目指していないことが指摘されます。例えば、「定常型社会」の概念を日本に広めるのに大きく貢献した広井良典は、「定常型社会」を「持続的な福祉国家/福祉社会」として定義し、「まず基本的な確認として、筆者が考える定常型社会という社会の姿において『市場経済』あるいは『私利の追求』ということがすべて否定されるものではない。言い換えれば、定常型社会=社会主義(共産主義)経済システムということではないし、(中略)それは従来型の『資本主義vs社会主義』、『自由vs平等』といった二項対立をすでに超えている社会の理念である」と述べています。

「西日本新聞」2019年7月2日朝刊

「西日本新聞」2019年7月2日朝刊

「自由、平等で公正な脱成長論を!」では、「脱成長」が平等と持続可能性を目指すのに対して、資本主義の「長期停滞」は不平等と貧困をもたらし、個人間の競争を激化させるとして、著者は「絶えず競争に晒される現代日本社会では、誰も弱者に手を差し伸べる余裕はない。ホームレスになれば、台風のときに避難所に入ることすら断られる。貨幣を持っていなければ人権さえも剥奪され、命が脅かされる競争社会で、相互扶助は困難である。したがって、相互扶助や平等を本気で目指すなら、階級や貨幣、市場といった問題に、もっと深く切り込まなくてはならない。資本主義の本質的特徴を維持したまま、再分配や持続可能性を重視した法律や政策によって、『脱成長』・『定常型経済』へ移行することはできないのである」と述べています。ちなみに、相互扶助の実現を目指す互助会であるわがサンレーは、北九州市と「災害時における施設の使用に関する協定」を締結しています。災害時に予定避難所として小倉紫雲閣(小倉北区)と北九州紫雲閣(八幡西区)の2施設を使用するという協定です。もちろん、ホームレスの方の受け入れも行っています。NPO法人へのサポートを通じて、わが社はホームレス支援活動を行ってきました。

「毎日新聞」2013年1月11日朝刊

「毎日新聞」2013年1月11日朝刊

第四章「『人新世』のマルクス」の「マルクスの復権」では、ソ連崩壊の結果、日本ではマルクス主義は大きく停滞していることを指摘し、「今では左派であっても、マルクスを表立って擁護し、その知恵を使おうとする人は極めて少ない。ところが、世界に目を向けると、近年、マルクスの思想が再び大きな注目を浴びるようになっている。資本主義の矛盾が深まるにつれて、『資本主義以外の選択肢は存在しない』という『常識』にヒビが入り始めているのである。先述したように、アメリカの若者たちが、『社会主義』を資本主義よりも好ましい体制とみなすようになっているという世論調査のデータもある」と述べます。

「〈コモン〉という第三の道」では、近年進むマルクス再解釈の鍵となる概念のひとつが、〈コモン〉、あるいは〈共〉と呼ばれる考えであるとして、「〈コモン〉とは、社会的に人々に共有され、管理されるべき富のことを指す。20世紀の最後の年にとマイケル・ハートというふたりのマルクス主義者が、共著『〈帝国〉』のなかで提起して、一躍有名になった概念である。〈コモン〉は、アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する『第三の道』を切り拓く鍵だといっていい。つまり、市場原理主義のように、あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、ソ連型社会主義のようにあらゆるものの国有化を目指すのでもない。第三の道としての〈コモン〉は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理することを目指す」と述べます。

「地球を〈コモン〉として管理する」では、マルクスにとっても、「コミュニズム」とは、ソ連のような一党独裁と国営化の体制を指すものではなかったとして、著者は「彼にとっての「コミュニズム」とは、生産者たちが生産手段を〈コモン〉として、共同で管理・運営する社会のことだったのだ。さらに、マルクスは、人々が生産手段だけでなく地球をも〈コモン〉(common)として管理する社会を、コミュニズム(communism)として、構想していたのである」と述べます。

また、「コミュニズムは〈コモン〉を再建する」では、スロベニアの哲学者スラヴォイ・ジジェクが言うように、コミュニズムとは、知識、自然環境、人権、社会といった資本主義で解体されてしまった〈コモン〉を意識的に再建する試みにほかならないとして、著者は「あまり一般には知られていないことだが、マルクスは〈コモン〉が再建された社会を『アソシエーション』と呼んでいた。マルクスは将来社会を描く際に、『共産主義』や『社会主義』という表現をほとんど使っていない。代わりに使っていたのが、この『アソシエーション』という用語なのである。労働者たちの自発的な相互扶助(アソシエーション)が〈コモン〉を実現するというわけだ」と述べ、さらに「単に人々の生活をより豊かにするだけでなく、地球を持続可能な〈コモン〉として、資本の商品化から取り戻そうとする、新しい道を模索せねばならない。そのためには、大きなビジョンが必要だ。だからこそ、まだ誰からも提示されていないマルクス解釈が、『人新世』という、環境危機の時代に求められるのである」と述べています。

「新たな全集プロジェクトMEGA」では、近年MEGAと呼ばれる新しい『マルクス・エンゲルス全集』(Marx‐Engels–Gesamtausgabe)の刊行が進んでいることを紹介し、著者は「日本人の私も含め、世界各国の研究者たちが参加する、国際的全集プロジェクトである。規模も桁違いで、最終的には100巻を超えることになる。一方、現在日本語で手に入る『マルクス=エンゲルス全集』(大月書店)は、本当の意味での「全集」ではない。大月書店版に収録されなかった『資本論』の草稿やマルクスの書いた新聞記事、手紙などは膨大にある。大月書店版は、正しくは、「著作集」である。それに対して、はじめて公開されることになる新資料も含めて、マルクスとエンゲルスが書き残したものはどんなものでも網羅して、すべてを出版することを目指しているのがMEGAなのだ」と述べています。

なかでもとりわけ注目すべき新資料はマルクスの「研究ノート」だとして、著者は「マルクスは研究に取り組む際、ノートに徹底した抜き書きする習慣をもっていた。亡命生活でお金もなかったため、ロンドンの大英博物館で、毎日、本を借りては、閲覧室で抜き書きを作成したのである。その生涯で作成されたノートは膨大であり、なかには『資本論』には取り込まれなかったアイデアや葛藤も刻まれている。その意味で、貴重な一次資料なのである。MEGAによって可能になるのが、一般のイメージとはまったく異なる、新しい『資本論』解釈である。悪筆のマルクスが遺した手書きのノートを丹念に読み解くことで、『資本論』に新しい光を当てることができるようになる。それが現代の気候危機に立ち向かうための新しい武器になるのだ」と述べます。

「生産力至上主義者としての若きマルクス」では、まだ若かった当時のマルクスは、資本主義が早晩、経済恐慌をきっかけとした社会主義革命によって乗り越えられるという楽観論を抱いていたとして、著者は「資本主義の発展は生産力の上昇と過剰生産恐慌によって革命を準備してくれる。だから社会主義を打ち立てるために、資本主義のもとで生産力をどんどん発展させる必要があると考えていた節がある。いわゆる『生産力至上主義』である。ところが、1848年の革命は失敗に終わってしまう。そして、資本主義は息を吹き返した。1857年の恐慌のときも同じだった。恐慌を繰り返し乗り越える資本主義の強靭さに直面するなかで、マルクスは自らの認識を修正するようになる。そして、この新しい認識が展開されるのは、『共産党宣言』から20年ほどたって刊行された主著『資本論』以降においてなのだ」と述べます。

「未完の『資本論』と晩年マルクスの大転換」では、マルクスが自らの最終的な認識を『資本論』においてさえ十分に展開できなかったという事情が事態をややこしくしていると指摘し、著者は「というのは、『資本論』第1巻は本人の筆によって完成し、1867年に刊行されたものの、第2巻、第3巻の原稿執筆は未完で終わってしまったからだ。現在読まれている『資本論』の第2巻、第3巻は、盟友エンゲルスがマルクスの没後に遺稿を編集し、出版したものにすぎない。そのため、マルクスとエンゲルスの見解の相違から、編集過程で、晩年のマルクスの考えていたことが歪められ、見えにくくなっている箇所も少なくない」と述べています。

なぜなら、マルクスの資本主義批判は、第1巻刊行後の1868年以降に、続巻を完成させようとする苦闘のなかで、さらに深まっていったからです。いや、それどころか、理論的な大転換を遂げていったと指摘し、著者は「私たちが『人新世』の環境危機を生き延びるためには、まさに、この晩期マルクスの思索からこそ学ぶべきものがあるのだ」と訴えます。また、結果的に、晩期マルクスの本当の姿は依然として、ノートの研究を行うごく一握りの専門家にしか知られていないと指摘し、「そのため研究者やマルクス主義者たちのあいだでさえ、依然としてマルクスは大きく誤解されたままである。そしてこの誤解こそ、マルクスの思想を大きく歪め、スターリン主義という怪物を生み出し、人類をここまで酷い環境危機に直面させることになった原因といっても過言ではない。今こそ、この誤解を解かなければならないのだ」と述べるのでした。

「生産力至上主義からの完全な決別」では、『資本論』第1巻刊行後のエコロジー研究のなかでマルクスが集中的に読んだのが、ドイツの農学者カール・フラースだったことが紹介されます。フラースの『時間における気候と植物世界、両者の歴史』は、メソポタミア、エジプト、ギリシャなどの古代文明の崩壊過程を描いているとして、著者は「この本によれば、それらの文明崩壊に共通した原因は、過剰な森林伐採のせいで地域の気候が変化し、土着の農業が困難になってしまったことにあるという。たしかに現在あの一帯は、乾燥しきっているが、かつてはそうではなかった。自然の乱開発のせいで肥沃な大地を失ってしまったのである」と説明します。

晩年のノートから浮かび上がってくる彼の研究姿勢は、生産力の上昇が自然の支配を可能にし、資本主義を乗り越えることを可能にするという単純で楽観的な見解とは大きく異なっているとして、著者は「その際、生産力至上主義からはっきりと決別していたのはいうまでもない。かといって、環境危機による単純な文明崩壊論を展開しようとしていたわけでもない。むしろ、『資本論』以降のマルクスが着目したのは、資本主義と自然環境の関係性だった。資本主義は技術革新によって、物質代謝の亀裂をいろいろな方法で外部に転嫁しながら時間稼ぎをする。ところが、まさにその転嫁によって、資本は『修復不可能な亀裂』を世界規模で深めていく。最終的には資本主義も存続できなくなる」と述べています。

「『ザスーリチ宛の手紙』――ヨーロッパ中心主義からの決別」では、マルクスの認識の変化が最もはっきりと表れるようになるのが最晩年であるとして、「それは、ロシアの共同体がどのような道を進むべきかという論争に、マルクスが介入したときのことであった。マルクスが亡くなる2年前、1881年に書いたロシアの革命家ヴェラ・ザスーリチ宛の手紙である。晩期マルクスの進歩史観批判が最も明瞭に表明された、この手紙のおかげで、『資本論』第1巻刊行後14年間の研究によって、マルクスの見解がどの程度変化したかを窺い知ることができるのだ。いや、それどころか、この手紙にはマルクスの思想的到達点が秘められているといっても過言ではない」と述べます。

「崩壊した文明と生き残った共同体」では、フラースが古代ゲルマン民族の共同体である「マルク協同体」(Markgenossenschaft)について、持続可能な農業を営んでいたことを高く評価していたことに触れ、著者は「ゲルマン民族は『蛮族』といわれたりもするが、持続可能性という意味では、非常に優れていたのである。『マルク協同体』とは、皇帝カエサルからタキトゥスの時代のゲルマン民族社会を広く指す呼称である。狩猟及び軍事共同体としての部族共同体から、定住して農耕を営む共同体へと移行する時期にあたる」と述べます。また、最晩年のマルクスの認識は「資本主義のもとでの生産力の上昇は、人類の解放をもたらすとは限らない。それどころか、生命の根源的な条件である自然との物質代謝を攪乱し、亀裂を生む。資本主義がもたらすものは、コミュニズムに向けた進歩ではない」というものだったと指摘しますむしろ、マルクスは、社会の繁栄にとって不可欠な「自然の生命力」を資本主義は破壊すると考えるに至ったのです。

「『新しい合理性』――大地の持続可能な管理のために」では、リービッヒやフラースからマルクスが獲得したのは、資本主義のもたらす危機を乗り越えるための、自然科学の知見に基づいた「合理的農業」という視点であったとして、「もちろん、彼らの言う合理性とは、資本主義的な利潤最大化を目指すという意味ではない。『新しい合理性』である」と述べます。資本主義は自然科学を無償の自然力を絞り出すために用います。その結果、生産力の上昇は掠奪を強め、持続可能性のある人間的発展の基盤を切り崩すします。そのような形での自然科学利用は長期的な視点では、「搾取」的・「浪費」的であり、けっして「合理的」ではないとして、著者は「そう批判するマルクスが求めていたのは、無限の経済成長ではなく、大地=地球を〈コモン〉として持続可能に管理することであった。それこそまさに、リービッヒやフラースも求めていた、より『合理的』な経済システムの姿である」と述べるのでした。そして、そのような科学的要求が、資本主義の不合理さを暴露し、その正統性の「危機」をもたらしているといいます。

「真の理論的大転換――コミュニズムの変化」では、共同体では、同じような生産を伝統に基づいて繰り返している。つまり、経済成長をしない循環型の定常型経済であったとして、著者は「共同体は、単に『未開』で、『無知』だったから、生産力が低く、貧困に喘いでいたわけではない。共同体においては、もっと長く働いたり、もっと生産力を上げたりできる場合にも、あえてそうしなかったのである。権力関係が発生し、支配・従属関係へと転化することを防ごうとしていたのだ」と述べています。

「脱成長へ向かうマルクス」では、持続可能性と平等こそ、西欧近代社会が資本主義の危機を乗り越えるために、意識的に取り戻さなくてはならないものであり、その物質的条件が、定常型経済なのであるとして、「要するに、マルクスが最晩年に目指したコミュニズムとは、平等で持続可能な脱成長型経済なのだ」と述べます。そして、資本主義の危機を乗り越えるために西欧社会は「原古的な類型のより高次の形態である集団的な生産および領有へと復帰」しなくてはならないとマルクスが言うとき、彼は定常型経済という共同体の原理を、西欧において高次のレベルで、復興させようとしていたのではないかと推測しています。

「『脱成長コミュニズム』という到達点」では、マルクスの将来社会のビジョンは最晩年において明らかに大きく変容していることを指摘し、一昔前に流行ったルイ・アルチュセールの表現を借りれば、「認識論的切断」といってもいいほどの変化であるとして、著者は「要するに、進歩史観を捨てたマルクスは、共同体の持続可能性と定常型経済の原理を、自らの変革論に取り入れることができた。その結果、コミュニズムの理念は、『生産力至上主義』とも『エコ社会主義』とも、まったく違ったものに転化したのだ。それが、最晩年に到達した『脱成長コミュニズム』である。これこそ、誰も提唱したことがない、晩期マルクスの将来社会像の新解釈にほかならない。それは、盟友エンゲルスでさえも、まったく理解することができなかったものだ。その結果、マルクスの歴史観は、彼の死後、単線的な進歩史観であると誤解され、生産力至上主義が左派の思考のパラダイムを規定するようになってしまったのである」と述べるのでした。

マルクスは自分の理論的転換があまりにも大きすぎたために、死期までに『資本論』を完成させることができなくなってしまいました。しかしながら、この議論を展開しきれなかった先の地点にこそ、現代のわたしたちが求めている将来社会に向けたヒントが埋められているとして、著者は「だから、『人新世」の危機に立ち向かうため、最晩年のマルクスの資本主義批判の洞察をより発展させ、未完の『資本論』を『脱成長コミュニズム』の理論化として引き継ぐような、大胆な新解釈に今こそ挑まなくてはならないのだ』と述べるのでした。

第五章「加速主義という現実逃避」の「技術が奪う想像力」では、技術というイデオロギーこそが、現代社会に蔓延する想像力の貧困の一因であると指摘し、著者は「私たちは、もう一度、別の社会を思い描けるようになるために、資本の包摂に抗い、想像力を取り戻さなくてはならない」と訴えます。そして、マルクスの「脱成長コミュニズム」はそのような想像力の源泉だといいます。また、「別の潤沢さを考える」では、想像力を取り戻すためには、「閉鎖的技術」を乗り越えて、GAFAのような大企業に支配されないような、もっと別の道を探らなくてはならないと訴え、著者は「そのためにまず必要なのは、『開放的技術』である。『閉鎖的技術』がもたらすトップダウン型の政治主義の誘惑に打ち克ち、人々が自治管理の能力を発展させることができるようなテクノロジーの可能性を探らなくてはならない」と述べるのでした。

第六章「欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム」の「欠乏を生んでいるのは資本主義」では、著者はこう述べます。

「豊かさをもたらすのは資本主義なのか、コミュニズムなのか。多くの人は、資本主義だと即答するだろう。資本主義は人類史上、前例を見ないような技術発展をもたらし、物質的に豊かな社会をもたらした。そう多くの人が思い込んでいるし、たしかに、そういう一面もあるだろう。だが、現実はそれほど単純ではない。むしろ、こう問わないといけない。99%の私たちにとって、欠乏をもたらしているのは、資本主義なのではないか、と。資本主義が発展すればするほど、私たちは貧しくなるのではないか、と」

「ブランド化と広告が生む相対的希少性」では、希少性という観点から見れば、ブランド化は「相対的希少性」を作り出すといってもいいとして、著者は「差異化することで、他人よりも高い社会的ステータスを得ようとするのである。例えば、みんながフェラーリやロレックスを持っていたら、スズキの軽自動車やカシオの時計と変わらなくなってしまう。フェラーリの社会的ステータスは、他人が持っていないという希少性にすぎないのだ。逆にいえば、時計としての『使用価値』は、ロレックスもカシオもまったく変わらないということである」と述べています。

相対的希少性は終わりなき競争を生みます。自分より良いものを持っている人はインスタグラムを開けばいくらでもいるし、買ったものもすぐに新モデルの発売によって古びてしまいます。消費者の理想はけっして実現されません。わたしたちの欲望や感性も資本によって包摂され、変容させられてしまうとして、著者は「こうして、人々は、理想の姿、夢、憧れを得ようと、モノを絶えず購入するために労働へと駆り立てられ、また消費する。その過程に終わりはない。消費主義社会は、商品が約束する理想が失敗することを織り込むことによってのみ、人々を絶えざる消費に駆り立てることができる。『満たされない』という希少性の感覚こそが、資本主義の原動力なのである。だが、それでは、人々は一向に幸せになれない」と述べます。

「GDPとは異なる『ラディカルな潤沢さ』」では、安定した生活を獲得することで、相互扶助への余裕が生まれ、消費主義的ではない活動への余地が生まれるはずだとして、著者は以下のように述べます。

「スポーツをしたり、ハイキングや園芸などで自然に触れたりする機会を増やすことができる。ギターを弾いたり、絵を描いたり、読書する余裕も生まれる。自ら厨房に立ち、家族や友人と食事をしながら、会話を楽しむこともできるようになるだろう。ボランティア活動や政治活動をする余裕も生まれる。消費する化石燃料エネルギーは減るが、コミュニティの社会的・文化的エネルギーは増大していく。毎朝満員電車に詰め込まれ、コンビニの弁当やカップ麺をパソコンの前で食べながら、連日長時間働く生活に比べれば、はるかに豊かな人生だ。そのストレスを、オンライン・ショッピングや高濃度のアルコール飲料で解消しなくてもいい。自炊や運動の時間が取れるようになれば、健康状態も大幅に改善するに違いない」

希少性を本質にする資本主義の枠内で、豊かになることを目指しても、全員が豊かになることは不可能だとして、著者は「だから、そんなシステムはやめてしまおう。そして脱成長で置き換えよう。その方法が『ラディカルな潤沢さ』を実現する脱成長コミュニズムである。そうすれば、人々の生活は経済成長に依存しなくても、より安定して豊かになる。1%の超富裕層と99%の私たちとの富の偏在を是正し、人工的希少性をなくしていくことで、社会は、これまでよりもずっと少ない労働時間で成立する。しかも、大多数の人々の生活の質は上昇する。さらに、無駄な労働が減ることで、最終的には、地球環境をも救うのだ」と述べるのでした。

第七章「脱成長コミュニズムが世界を救う」の「コロナ禍も『人新世』の産物」として、気候変動もコロナ禍も、「人新世」の矛盾の顕在化という意味で、共通しているからだ。どちらも、資本主義の産物なのであると指摘し、著者は「資本主義が気候変動を引き起こしているのは、これまで見てきたとおりだ。経済成長を優先した地球規模での開発と破壊が、その原因なのである。感染症のパンデミックも構図は似ている。先進国において増え続ける需要に応えるために、資本は自然の深くまで入り込み、森林を破壊し、大規模農場経営を行う。自然の奥深くまで入っていけば、未知のウイルスとの接触機会が増えるだけではない。自然の複雑な生態系と異なり、人の手で切り拓かれた空間、とりわけ現代のモノカルチャーが占める空間は、ウイルスを抑え込むことができない」と述べます。

そして、ウイルスは変異していき、グローバル化した人と物の流れに乗って、瞬間的に世界中に広がっていく。しかも、パンデミックの危険性は専門家たちによって以前から警告されていた。気候変動の危機の到来を科学者たちが悲痛な声で警鐘を鳴らしているように。対策についても、気候危機とコロナ禍は似たものになるだろう。「人命か、経済か」というジレンマに直面すると、行きすぎた対策は景気を悪くするという理由で、根本的問題への取り組みは先延ばしにされる。だが、対策を遅らせるほど、より大きな経済損失を生んでしまう。もちろん人命も失われる」

「トマ・ピケティが社会主義に『転向』した」では、『21世紀の資本』で経済学のスーパー・スターとなったフランスの経済学者トマ・ピケティが取り上げられ、著者は「ピケティといえば、行きすぎた経済格差を批判し、その解決策として、累進性の強い課税を行うことを提唱するリベラル左派として知られている。このようなピケティの折衷的態度は、スティグリッツと同様の『空想主義』であるとジジェクに批判されてきた」と述べています。たしかに、『21世紀の資本』に限っていえば、ジジェクは正しいとしながらも著者は「けれども、2019年に刊行された『資本とイデオロギー』でのピケティの論調はまったく異なる」と指摘します。

『資本とイデオロギー』において、ピケティは「資本主義の超克」を繰り返し求めるようになり、そのうえで対案として、単なる「飼い馴らされた資本主義」ではなく、「参加型社会主義」(socialisme participatif)をはっきりと要求するようになっているのです。著者は、ピケティの「現存の資本主義システムを超克できるし、21世紀の新しい参加型社会主義の輪郭を描くこともできると私は確信している。つまり、新しい社会的所有、教育、知と権力の共有に依拠した新しい普遍主義的で、平等主義的な未来像を描くことはできるのだ」という発言を取り上げ、「これほどはっきりとした社会主義への『転向』は近年、ほかには存在しない」と述べています。

「人新世の『資本論』」では、マルクスの脱成長の思想は150年近く見逃されており、そのため、同じように見える要求も、経済成長をスローダウンさせるという文脈では、けっして定式化されてこなかったとして、著者は「今はじめて、『人新世』の時代へと『資本論』がアップデートされるのだ。ポイントは経済成長が減速する分だけ、脱成長コミュニズムは、持続可能な経済への移行を促進するということだ。しかも、減速は、加速しかできない資本主義にとっての天敵である。無限に利潤を追求し続ける資本主義では、自然の循環の速度に合わせた生産は不可能なのだ。だから、『加速主義』(accelerationism)ではなく、『減速主義』(deaccelerationism)こそが革命的なのである」と述べます。

「脱成長コミュニズムの柱①――使用価値経済への転換」では、パンデミック発生時に社会を守るために不可欠な人工呼吸器やマスク、消毒液は、十分な生産体制が存在しなかったことを取り上げ、著者は「コストカット目当てに海外に工場を移転したせいで、先進国であるはずの日本が、マスクさえも十分に作ることができなかったのである。これらはすべて、資本の価値増殖を優先して、『使用価値』を犠牲にした結果である。その結果が、危機を前にしたレジリエンスの喪失であった。こうした『使用価値』を無視した生産は、気候危機の時代には致命的となる。食料、水、電力、住居、交通機関への普遍的アクセスの保障、洪水や高潮への対策、生態系の保護などやるべきことはたくさんある。だからこそ、『価値』ではなく、危機への適応に必要なものこそが、優先されなくてはならないのだ」と述べています。

「脱成長コミュニズムの柱⑤――エッセンシャル・ワークの重視」では、一般に、機械化が困難で、人間が労働しないといけない部門を「労働集約型産業」と呼び、ケア労働などは、その典型であると指摘されます。脱成長コミュニズムは、この労働集約型産業を重視する社会に転換しますし、その転換によっても経済は減速していくとして、著者は「現在高給をとっている職業として、マーケティングや広告、コンサルティング、そして金融業や保険業などがあるが、こうした仕事は重要そうに見えるものの、実は社会の再生産そのものには、ほとんど役に立っていない。デヴィッド・グレーバーが指摘するように、これらの仕事に従事している本人さえも、自分の仕事がなくなっても社会になんの問題もないと感じているという。世の中には、無意味な「ブルシット・ジョブ(クソくだらない仕事)」が溢れているのである」と述べます。

たしかに、わたしたちは無駄な会議をたくさん開き、プレゼンの資料を無駄に作り込み、誰も読まないようなFacebookの企業広報記事をまとめたり、フォトショップで写真を加工したりしているとして、著者は「ここでの矛盾は、『使用価値』をほとんど生み出さないような労働が高給のため、そちらに人が集まってしまっている現状だ。一方、社会の再生産にとって必須な『エッセンシャル・ワーク(「使用価値」が高いものを生み出す労働)』が低賃金で、恒常的な人手不足になっている。だからこそ、『使用価値』を重視する社会への移行が必要となる。それは、エッセンシャル・ワークが、きちんと評価される社会である。これは、地球環境にとっても望ましい。ケア労働は社会的に有用なだけでなく、低炭素で、低資源使用なのだ。経済成長を至上目的にしないなら、男性中心型の製造業重視から脱却し、労働集約型のケア労働を重視する道が開ける。そして、これは、エネルギー収支比が低下していく時代にもふさわしい、労働のあり方である」と述べます。

「ケア階級の叛逆」では、ついに、エッセンシャル・ワーカーたちが抵抗のために立ち上がりつつあると指摘し、著者は「彼らも、これ以上の労働条件悪化には耐えられない。そしてなにより、コストカットのせいで自分が提供するサービスの質が低下することにも我慢できなくなっているのである。その結果、日本でも、保育士一斉退職、医療現場からの異議申し立て、教員スト、介護ストが目立ってきている。それ以外にも、コンビニの24時間営業停止や高速道路のサービスエリアでのストライキなども増えている。そして、それがSNSで拡散されて、人々の支持を集めるようになっているのだ」と述べています。

エッセンシャル・ワーカーたちが抵抗のために立ち上がることは世界的な流れであるとして、著者は「こうした連帯の流れを、より広い、そしてよりラディカルな流れにつなげられるだろうか。この瞬間に、私たちは彼らと連帯できるだろうか。それとも『使用価値』を蔑ろにし、くだらない仕事を重視するブルシット・エコノミーに固執するのか。これこそが、相互扶助の強化か、分断の深化かの分かれ道となるだろう。うまくいけば、より民主主義的な相互扶助のコミュニティ再形成が可能となり、別の社会への道が開けるはずだ」と述べます。

「脱成長コミュニズムが物質代謝の亀裂を修復する」では、晩年のマルクスが提唱していたのは、生産を「使用価値」重視のものに切り替え、無駄な「価値」の創出につながる生産を減らして、労働時間を短縮することであったと指摘し、著者は「労働者の創造性を奪う分業も減らしていく。それと同時に進めるべきなのが、生産過程の民主化だ。労働者は、生産にまつわる意思決定を民主的に行う。意思決定に時間がかかってもかまわない。また、社会にとって有用で、環境負荷の低いエッセンシャル・ワークの社会的評価を高めていくべきである」と述べるのでした。

第八章「気候正義という『梃子』」の「経済、政治、環境の三位一体の刷新を」では、著者は「意味を根本から問い直し、今、『常識』とみなされているものを転覆していく。この瞬間こそ、既存の枠組みを超えていくような、真に『政治的なもの』が顕在化する。それこそが、『資本主義の超克』、『民主主義の刷新』、『社会の脱炭素化』という、三位一体のプロジェクトだ。経済、政治、環境のシナジー効果が増幅していくことで、社会システムの大転換を迫るのである」と述べています。また、「持続可能で公正な社会への跳躍」では、このプロジェクトの基礎となるのが、信頼と相互扶助であるとして、「なぜなら、信頼と相互扶助のない社会では、非民主的トップダウン型の解決策しか出てこないからだ。ところが、新自由主義によって、相互扶助や他者への信頼が徹底的に解体された後の時代に私たちはいる。だとしたら、結局は、顔の見える関係であるコミュニティや地方自治体をベースにして信頼関係を回復していくしか道はない」と述べるのでした。

「おわりに――歴史を終わらせないために」では、著者は「3.5%」という数字を示します。ハーヴァード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究によると、「3.5%」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大きく変わるというのです。フィリピンのマルコス独裁を打倒した「ピープルパワー革命」(1986年)、大統領のエドアルド・シェワルナゼを辞任に追い込んだグルジアの「バラ革命」(2003年)は、「3.5%」の非暴力的な市民不服従がもたらした社会変革の、ほんの一例だといいます。こうして、著者は本書の読者に「3.5%になろう」と呼びかけるのでした。

この興味深い本を通読して思ったことは、「この本の本質は、ネオ共産主義宣言である」ということ。そして、そのような本がベストセラーとなり、「新書大賞2021」まで受賞するというのは時代も変わったなということです。安易にコミュニズムに賛同する気はありませんが、今後の社会のキーワードが「相互扶助」であるという指摘には大いに共感できました。なぜなら、わが社は互助会であり、そのコンセプトは「相互扶助」そのものだからです。