- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

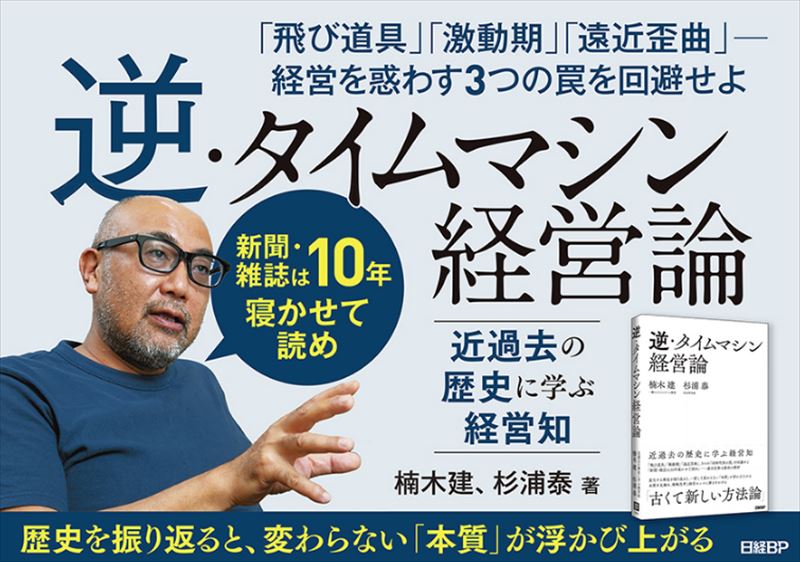

No.2026 マーケティング・イノベーション | メディア・IT | 経済・経営 『逆タイムマシン経営論』 楠木健・杉浦泰著(日経BP)

2021.04.12

『逆タイムマシン経営論』楠木健・杉浦泰著(日経BP)を読みました。近年ピカイチのビジネス書の名著でした。楠木氏は一橋ビジネススクール教授。1964年生まれ。89年、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年から現職。専攻は競争戦略。また、杉浦氏は社史研究家。1990年生まれ、神戸大学大学院経営学研究科を修了後、みさき投資を経て、ウェブエンジニアとして勤務。そのかたわら、2011年から社史研究を開始。個人でウェブサイト「The社史」を運営しています。 社史の研究家とは面白いですね。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「近過去の歴史に学ぶ経営知」「『飛び道具』『激動期』『遠近歪曲』、3つの『同時代性の罠』を回避せよ。『新聞・雑誌は10年寝かせて読め』――過去記事は最高の教材」「変化する歴史を振り返ると、一貫して変わらない「本質」が浮かび上がる。本質を見極め、戦略思考と経営センスに磨きをかける」「古くて新しい方法論」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「われわれが歴史から学ぶべきことは、いかに人々が歴史から学ばないかということだ」(ウォーレン・バフェット)という言葉が紹介され、「――だからこそ、『歴史知』は最強の武器になる。『ファクトフルネス』だけでは物足りない。ビジネスパーソンに向けた、『パストフルネス』の知的作法」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「『飛び道具トラップ』『激動期トラップ』『遠近歪曲トラップ』経営を惑わす3つの『同時代性の罠』を回避せよ! 近過去の歴史を検証すれば、変わらない本質が浮かび上がる。戦略思考と経営センスを磨く、『古くて新しい方法論』。『ストーリーとしての競争戦略』の著者らの最新作! これまで多くの企業が、日本より先を行く米国などのビジネスモデルを輸入する『 タイムマシン経営 』に活路を見いだしてきた。だが、それで経営の本質を磨き、本当に強い企業になれるのだろうか。むしろ、大切なのは技術革新への対応など過去の経営判断を振り返り、今の経営に生かす『逆・タイムマシン経営 』だ。

そんな問題意識から、日本を代表する競争戦略研究の第一人者、一橋ビジネススクールの楠木建教授と、社史研究家の杉浦泰氏が手を組んだ。経営判断を惑わす様々な罠(わな=トラップ)はどこに潜んでいるのか。様々な企業の経営判断を当時のメディアの流布していた言説などと共に分析することで、世間の風潮に流されない本物の価値判断力を養う教科書『逆・タイムマシン経営論』を提供する。経営判断を惑わす罠には、AIやIoT(モノのインターネット)といった『飛び道具トラップ 』、今こそ社会が激変する時代だという『激動期トラップ 』、遠い世界が良く見え、自分がいる近くの世界が悪く見える『遠近歪曲トラップ 』の3つがある。こうした『同時代性の罠』に陥らないために、何が大事なのか──。近過去の歴史を検証し、『新しい経営知』を得るための方法論を提示する」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「『逆タイムマシン経営論』とは何か」

第1部 飛び道具トラップ

第1章 「サブスク」に見る同時代性の罠

第2章 秘密兵器と期待された「ERP」

第3章 「SIS」の光と影

第4章 「飛び道具サプライヤー」の心理と論理

第5章 「飛び道具トラップ」のメカニズム

第2部 激動期トラップ

第6章 「大きな変化」ほどゆっくり進む

第7章 技術の非連続性と人間の連続性

第8章 忘れられた「革新的製品」

第9章 激動を錯覚させる「テンゼロ論」

第10章 ビジネスに「革命」はない

第3部 遠近歪曲トラップ

第11章 「シリコンバレー礼賛」に見る遠近歪曲

第12章 半世紀にわたって

「崩壊」を続ける「日本的経営」

第13章 人口は増えても減っても「諸悪の根源」

第14章 海外スターCEOの評価に見る遠近歪曲

第15章 「日本企業」という幻想

「おわりに」

はじめに「『逆・タイムマシン経営論』とは何か」では、まず、「タイムマシン経営」という言葉を紹介します。「未来は偏在している」という前提で、すでに「未来」を実現している国や地域(例えばアメリカのシリコンバレー)に注目し、そこで萌芽している技術や経営手法を先取りし、それを日本に持ってくることによってアービトラージを取るという戦略です。実践者としてはソフトバンクグループの孫正義会長が有名です。逆・タイムマシン経営論はこの逆であるとして、本書には「タイムマシン経営の論理を反転させることによってはじめて見えてくる視点や知見がある。これが逆・タイムマシン経営論の発想です」と説明されています。

テクノロジーでいえば「AI(人工知能)」、経営施策でいえば「DX(デジタルトランスフォーメーション)」、ビジネスモデルでいえば「サブスクリプション」、いつの時代もこうしたバズワード(流行り言葉)が飛び交うとして、著者は「こうした先端的な事象についての情報はもちろん意味があるのですが、しかし、旬の言説には必ずと言っていいほどその時代のステレオタイプ的なものの見方に侵されています。情報の受け手の思考や判断にもバイアスがかかり、現実の仕事においてしばしば意思決定を狂わせる――本書の関心は『同時代性の罠』にあります。どうすれば同時代性の罠から抜けられるのか。タイムマシンに乗って過去に遡るに若くはなし、というのがわれわれの見解です。何も戦国時代に立ち返れという話ではありません。高度成長期前後から2010年代までの『近過去』に遡って、当時のメディアの言説を振り返ると、さまざまな再発見があります。同時代のノイズがきれいさっぱり洗い流されて、本質的な論理が姿を現します」と述べています。

誰かが考察をした歴史書ではなく、「史料」に直接当たるのが逆・タイムマシン経営論のスタイルであるとして、著者は「近過去であれば、メディアの記事がそのまま『一次史料』となります。過去記事アーカイブはインターネットで容易に手に入ります。古文書を渉猟する必要はありません。しかも、活字になった現代文で読むことができます。近過去に遡り、その時点でどのような情報や言説がどのように受け止められ、どのような思考と行動を引き起こしたのか。近過去を振り返って吟味すれば、本質を見抜くセンスと大局観が錬成され、自らの仕事にも大いに役立ちます。すなわち『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、ここに逆・タイムマシン経営論の眼目があります」と述べます。

「その効用」では、近過去の歴史を今から振り返れば、本質的に重要な論理が何であり、何がニセモノの言説だったかが浮かび上がってくるとして、投資家ウォーレン・バフェットの「潮が引いた後でだれが裸で泳いでいたかが分かる」という名言を紹介し、まさにその通りだと述べます。そして、「本質を見極める。一言で言えば、ここに逆・タイムマシン経営論の効用があります。誰もが『本質を見ることが大事だ』と言います。本質とは何でしょうか。『物事の基底にある性質』『そのものの本来の姿』を指す言葉ですが、本質の一義的な特徴は『そう簡単には変わらない』ということにあります。だとしたら、変わらない本質をつかむにはどうしたらいいでしょうか。もっとも有効な方法は歴史的変化を辿ることです」と述べています。

歴史の流れに目を凝らすと、多くの物事が変化していく中にも一貫して変わらないものが見えてきます。著者は、「去年今年貫く棒の如きもの」(高浜虚子)という句を取り上げ、本質とはこの「棒の如きもの」なのだと説明しますが、要するに松尾芭蕉の「不易流行」の「不易」ということではないでしょうか。著者はまた、「変化を振り返ることによってはじめて不変の本質が浮き彫りになる。逆・タイムマシン経営論はこの逆説に注目します。事実を正しく読み解く力の重要性を主張した『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』という本がベストセラーになりました。これになぞらえていえば、逆・タイムマシン経営論の本領は『パストフルネス』(past=過去)にあります」とも述べています。

また、「歴史的事実には統計データにはない強みがあります。それは1つひとつのファクトが豊かな文脈を持っているということです。特定のファクトが生起した背景や状況といった文脈を理解し、それを自分のビジネスの文脈と相対化し、ファクトを自らの文脈の中に位置づけて考える。本書で繰り返し強調する『文脈思考』はファクトから自分の仕事に役立てる実践知を引き出す上で決定的に重要です」と述べ、「われわれが歴史から学ぶべきなのは、人々が歴史から学ばないという事実だ」というウォーレン・バフェットの名言を紹介し、「言い得て妙です。だからこそ近過去の歴史に学ぶ経営知は、強力な差別化の武器になり得るのです」と述べます。

「その類型」では、さまざまな同時代性を罠を3つのタイプに分類して、説明しています。第1のタイプが「飛び道具トラップ」です。AIやIoT、ブロックチェーンといったそのときどきで目を惹くテクノロジー、DXなどの流行の経営トレンド、「オープンイノベーション」や「サブスクリプション」「プラットフォーマー」といった注目のビジネスモデルのことです。同時代の人々は「これからはこれだ!」という飛び道具めいた言説に飛びつきがちです。

第2が「激動期トラップ」です。同時代の人々は時代の変化を過剰に捉え、「今こそ激動期!」という思い込みにとらわれます。前世紀末の「インターネットですべてが変わる!」という言説はその典型です。現在進行形のテーマでいえば「ポストコロナで働き方は一変する!」「MaaS(Mobility as a Service:移動のサービス化)で世界が一変する!」などもこのタイプに入ります。3つ目のタイプが「遠近歪曲トラップ」です。すなわち「遠いものほど良く見え、近いものほど粗が目につく」というバイアスです。その結果として、時間的、空間的に遠い事象を過剰に美化するトラップが生まれます。

そして、「はじめに」の最後に、著者は「逆・タイムマシン経営論が意図するのは、『情報収集』や『スキル開発』のための技法やフレームワークの提供ではありません。本書が提示するのは、情報とつき合う際の『思考の型』であり、正しい状況認識と意志決定の『センス』、引いては自らの価値基準となる『教養』を錬成するための『知的作法』です。忙しい毎日に追われて近視眼的な思考に流れがちなビジネスパーソンが長期視点を取り戻すうえで、逆・タイムマシン経営論は最も有効な方法論であると確信しています」と述べるのでした。

第1部「 飛び道具トラップ」の第3章 「『SIS』の光と影」の「戦略が先、ITが後」では、花王、セブン‐イレブン、ヤマト運輸などのSIS(戦略情報システム)ブームの時代に脚光を浴びた企業を紹介します。しかし、その経緯をたどっていくと、いずれもブームを受けて情報システムに投資をしたわけではなく、ブームのずっと前から戦略的な必然性をもって情報システムづくりに取り組んでいたということを指摘します。本書には、「各社とも1970年代から1980年代初頭に情報システムを段階的に企業経営に導入し、実質的な成果を上げていました。現実の商売の競争力を強化する上で、もっとも有効な手段として情報システムを強化し、それが事後的に1980年代後半に『SIS』という名前をまとって紹介されたというのが実態です」と書かれています。

「戦略が先、ITが後」の最近の例としては、ネットフリックスが取り上げられます。現在のネットフリックスは”グローバル・インターネット・テレビ”のパイオニアとしてその地位を確立し、全世界で契約者を増やし、コンテンツ配信のみならず、独自コンテンツの制作でも他社を圧倒しているとして、著者は「ネットフリックスはエンターテインメント業界の競争構造を一変させました。その競争優位の正体は、よく知られているように、膨大な顧客の利用データにあります。誰が、どこで、何時に、何時間、どういう映画を見ているのか。どのシーンを早送りし、どの俳優を贔屓にしているのか。ビッグデータとアルゴリズムを駆使することによって契約者の行動を高い精度で予測します。従来の映画制作が出たとこ勝負のジャンケンとすれば、ネットフリックスは後出しジャンケンをしているに等しい――というわけですが、これはあくまでも現在の『でき上った姿』です」と述べています。

「データ資本主義」の名のもとに、経営におけるビッグデータの重要性が叫ばれる今日、ネットフリックスは必ずといっていいほど参照される成功事例であると認めながらも、著者は「しかし、です。競争優位は一日にして成らず。現在の華々しい成功の背後には、長い時間軸をもった戦略ストーリーがあります。ネット配信前夜にネットフリックスの戦略と競争優位の全てがあったといっても過言ではありません。裏を返せば、この時期を知らなければネットフリックスの本当の強みは分かりません。花王、セブン‐イレブン、ヤマト運輸の事例にしても、3社に共通しているポイントは、明確な意図を持った戦略が情報システムに先行していたということです。この『戦略が先、ITは後』という順番が大切です」と述べています。

第2部「激動期トラップ」の第6章「『大きな変化』ほどゆっくり進む」では、タイムマシンに乗って近過去に遡ると、興味深いことに気づくと書かれています。それは、人々がいつの時代も「今こそ激動期!」と言っているということです。日経ビジネスのアーカイブをひもといても、そうした傾向がはっきりとうかがえるとして、著者は「当然のことながら、人間である以上、誰も正確には未来を予知予測することはできません。ところが、いつの時代も世の人々は『未来はこうなる』という予測に簡単に流されてしまい、『今こそ激動期!』という言説を信じる傾向にあります。ここに同時代性の空気が加わると、『世の中は一変する』『これまでの常識は通用しない』となり、『時代の変化に適応できない者は淘汰される』という類の危機感をあおります。未来は誰にも分かりませんが、過去は厳然たる事実として確定しています。未来を考えるにしても、いったん近過去に遡って人と世の思考と行動のありようを冷静に見極め、そこから未来についての洞察を引き出すことが大切です」と述べています。

「インフラは30年にしてならず」では、非常に興味深い考察が展開されています。「水道」「電気」「ガス」のように、過去100年の間に人々の生活様式を大きく変えた変化はいずれも生活のインフラでした。著者は、「ローマは1日にしてならず」という言葉をもじって「インフラは30年にしてならず」であると言い、「自動車にしても、先行したのは車そのものの発明や開発で、インフラの整備には多大な時間を要しています。人々が当たり前のように自動車で移動できるようになるまでの歴史を振り返っておきましょう」と述べます。自動車の普及という文脈でよく引用されるのが、1908年の「T型フォード」の登場前と登場後のニューヨーク5番街の写真です。「激動期」の物的証拠というわけですが、こうした議論には落とし穴があります。著者は、「ニューヨークなどの都心部で乗用車が急速に普及したのは、既に馬車での移動を前提とした「舗装道路」というインフラが整っていたからです。自動車が普及する前の「馬車の時代」にすでに舗装道路が整備されており、既存のインフラがそのまま機能したからこそ、ニューヨークでは短期間に乗用車が普及しました」と述べます。

歴史を振り返ると、1923年の関東大震災で「自動車」が注目を集めてから、半世紀以上という長い年月をかけて「自動車社会」が定着したことがわかるとして、著者は「1966年にトヨタ自動車が発売した『カローラ』が実用的な大衆車として注目を集めました。カローラがよく売れた理由は、カローラを走らせるための舗装道路が整備され、それに合わせた都市構造が成立していたからです。逆に言えば、『モータリゼーション』を起こすカローラの出現は、インフラの整備を待たなければなりませんでした」と述べます。また、「自動車が人々の生活と社会を変える」という真の意味でのイノベーションの視点で歴史を振り返ると、最近の「自動運転で世の中が一変する」という議論はいかにもパーツ先行で、ナイーブなものだという感想を抱くという著者は、「これまでもそうだったように、自動運転にしても(1)自動運転のためのセンサーや制御のためのソフトウェアというパーツが実現し、(2)自動運転を可能にする有形無形のインフラが構築され、(3)自動運転の自動車がインフラに無理なく統合され、(4)ようやく世の中が変わる、というステップを踏んでいくだろうことはまず間違いありません」と述べるのでした。

「人間の需要は連続している」では、インターネットが取り上げられます。インターネットは自動車と比べて「軽い」技術革新であると指摘し、著者は「光ファイバー、基地局、閲覧端末、サーバーといったハードウェア、そして何より分散的な情報処理のそれぞれを動かし、つなげるソフトウェアという補完財が必要となりますが、それは自動車が必要とした道路や給油所などの広く重く厚いインフラと比べればはるかに軽いものです。ユーザーにとっての初期投資も自動車と比べれば小さくて済みます。SNSに至っては、手元にスマートフォンが1台あれば可能で、そこに資金的、技術的な制約があるわけではありません。だとすれば短期間で世の中に「激動」をもたらすはずです。なぜSNSは同時代の予測のような爆発的普及にならなかったのでしょうか。その答えは、同時代の空気の中で新しい技術やサービスにばかり目が向いてしまい、技術を使う側にいる人間の本性についての理解や洞察が疎かになるということにあります」と述べています。

技術は非連続でも、それを使う人間と人間の需要は常に連続しています。このことを考えると、インターネットの登場による人間と社会の変化は、「革命」(revolution)というよりも、一定の時間幅をもって徐々に進行する「進化」(evolution)といった方が正確であるとして、著者は「インターネットのような技術的に非連続なインフラが出現すると、ユーザーである人間の連続性との大きなギャップが生じます。その結果、ユーザーの側に『不慣れ』『不安』『不要』という反応が生まれ、これらが技術の普及のボトルネックとなります」と述べます。また、「ユーザーの『不慣れ』」では、当然のことながら、若い世代ほどすぐに新しい情報端末に適応することを指摘し、著者は「なぜならば、今も昔も若い世代には絶対的に有利な点があるからです。それは『アタマが軟らかい』というだけではありません。若者は圧倒的に暇なのです。働き盛りの中年世代は責任ある仕事を抱え、子どもの教育など家庭の問題にも対応しなければなりません。ようやく子どもの手が離れると親の介護が始まり、いつも何かに追われています。これに対して若者は『余儀なくされる活動』が少ない。あっさりいえば、暇なのです」と明快に述べます。

人間は暇に耐えられません。何かで「暇潰し」をしなければならなりません。著者は、「かつてはテレビが暇潰しの横綱で、1950年代には『一億総白痴化』などと批判されたものですが、考えてみれば、いつでもどこでも取り出して使える携帯電話の暇潰し性能はテレビの比ではありません。これがスマートフォンになるとなおさらです。とっかえひっかえ、いくらでもアプリを入れられます。スマホこそ最強にして最高の暇潰しツールです。実際に、パソコン、ケータイ、スマートフォンといった新しい端末の黎明期をリードするのはいつでも『ゲーム』という暇潰し商品です。新しい端末が登場するたびに、それに対応したゲーム市場が端末の普及を後押しするという構図が繰り返されてきました。暇潰しに勤勉な若者は、知らない間に新しい情報端末に慣れ、使いこなすようになります」と述べています。

「『不要』な問題解決の押し売り」では、著者の楠木氏が2019年に御祖母様を亡くされたことが明かされます。享年107だったそうで、楠木氏は「明治、大正、昭和、平成、令和の5時代を経た上での『ザ・老衰』でした。これだけ長く生きていると世の中の変化を実体験として知っているわけで、生前の彼女との会話はなかなか勉強になりました。記憶に残っているものとして、『これまででいちばん生活にインパクトがあった技術革新は何か』という話題があります。この問いに祖母は『電灯』と即答しました。明治生まれの子どもにとって、最初に任される家庭内労働は『ランプの煤取り』だったそうです。電灯になると朝の煤取りの仕事がなくなって、その分ゆっくり寝ることができる。何よりも、当時は家事を一手に引き受けていた母親が、暗くなってからも様々な作業ができるようになったため、1日の家事労働が平準化し、家庭のゆとりが一気に増した、というのです。『洗濯機や冷蔵庫やクーラーが出てきたときもずいぶん便利になったと思ったけれども、電灯が圧倒的。あれほど生活が変わったときはなかった』と祖母は述懐していました。『テレビは?』と聞くと、『初めは驚いたけれども、前からラジオがあったので、そうでもなかった』とのこと」と述べています。非常に興味深いですね。

わたしは、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)の「超人化のテクノロジー」で取り上げた「人類史上最大・最高の発明とは何か」という問題を思い出しました。石器・文字・鉄・紙・印刷術・拡大鏡・テレビ・コンピュータといった大物の名が次々に頭のなかに浮かびます。なかには動物の家畜化、野生植物の栽培植物化といった答もあるでしょうし、都市、水道、民主主義、税金、さらには音楽や宗教といった答もあるでしょう。その答は、人それぞれです。しかし、現代のわたしたちの社会や生活に最も多大な影響を与えているという意味において、わたしは、人類最大の発明は電気であると考えています。より正確に言うなら、電気の実用化です。コンピュータにはもちろん電気が必要ですし、わたしにとって生活上欠かせないもの、スマホ、LED、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの恩恵を受けられるのも電気のおかげです。さらには、飛行機・電話・映画・テレビといった大発明はすべて電気なくしては開発もありえなかったのです。

楠木氏は、「電灯に限らず、あらゆるビジネスは問題解決です。商品にしてもサービスにしても、顧客の抱える何らかの問題を解決することによって対価を得る。古今東西、これが商売の実相です。インターネットが問題解決を実現したのは言うまでもありません。電子メールは通信手段として手紙や電報と比べるとはるかに低コストかつ手軽で迅速です。電話が抱えていた同時性の問題も解決できます。だからこそ、メールやチャットはそれまでの手段に代替し、今日のような当たり前のツールとして世の中全体に普及したわけです」と述べます。また、電気やガス、水道はそれがなければたちどころに生活が行き詰まってしまう不可欠な技術であり、文字通りの「ライフライン(生命線)」であると指摘しています。楠木氏は、「自動車にしても、車があるのとないのとでは生活が明らかに変わってきます。洗濯機や冷蔵庫やエアコンも(祖母によれば電灯ほどではなかったにせよ)、あからさまなインパクトがあったでしょう」と述べています。

情報端末の保有状況の推移を見ると、最も普及スピードが速いのは携帯電話です。生まれてから10年以内に90%を超える保有率になっています。楠木氏によれば、これは「人間が電話のあるところに行かなければならない」という固定電話の問題を、携帯電話があからさまに解決したからだといいます。インターネット上に出現してきたサービスやツールは、初期の電子メールに代表されるあからさまな問題解決をもたらす不可欠なもの(must―have)が一通り出そろって以降、次第に「あってもよい」「人によっては便利だろう(自分には必要ないが)」というもの(nice-to-have)へと移行しています。スマホ時代になってからはこの傾向はいよいよ顕著です。今日でも「画期的な新サービス」を謳うアプリが次から次へと出てきますが、ほとんどの人にとって不要なものが少なくありません。なぜか。楠木氏は、「答えは単純で、そのサービスが解決しようとする問題が既存の手段によってすでに解決されてしまっているからです。存在しない問題を解決することはできません。問題がないところに問題解決を売り込む、それはもはや『押し売り』です」と述べるのでした。

第8章「忘れられた「革新的製品」では、非連続な技術が登場したとき、それが一夜にして世の中を一変させるという同時代の空気が形成され、激動期トラップが発動することが指摘され、著者は「実際のところ、自動車が広く大衆に普及するまでには数十年という長い年月がかかりました。インターネットにしても、登場から25年を経た現在では、『インターネット革命ですべてが変わる!』という当時の言説は期待過剰であり、現実は『革命』というよりは徐々に世の中に受容されていく漸進的な『進化』でした。『木を見て森を見ず』――。ここに人々が激動期トラップにはまる理由があります。人々が現実の仕事や生活の中でどのようにその製品や技術を使い、どのような価値を享受するのか。製品や技術の新規性に目が向くあまり、ユーザーの使用文脈に位置づけた統合的な理解が甘くなりがちです。登場した製品や技術が見るからに斬新で、人々に直観的な驚きを与える『木』であるほど、『木を見て森を見ず』というバイアスが発生しやすくなります。見た目のインパクトが強烈な場合、ユーザーの使用文脈という『森』を冷静に見るのは難しくなります。『木』が効果や効率の点で、顧客にとって実質的な価値をもたらすのかどうかを見極める目が曇ります」

忘れられた「革新的製品」で、最初に登場するのは「セグウェイ」です。2004年前後に一世を風靡した電動スクーターですが、人間が2本足で立って操作するという、これまでとは違った見た目には圧倒的なインパクトがあり、メディアはセグウェイを競って取り上げました。セグウェイの注目度は、数ある期待され過ぎた「革新的製品」の中でもトップクラスといっていいとしながらも、著者は「人々がセグウェイに熱狂した理由は、その強烈なビジュアルインパクトにあります。セグウェイの機能や効用についての知識がなくても、人がセグウェイに乗って動くところを見るだけで、『未来』を感じさせるほどのインパクトがありました。見た目のインパクトが強いほど、メディアも写真や動画で製品を紹介したくなります。セグウェイはあっという間に人々の注目と話題の対象となりました」と述べています。

次に紹介される「革新的製品」は、「3Dプリンター」です。これはわたしもかなりのインパクトを受けましたが、著者は「初めて『3Ⅾプリンター』を見たときの驚きを覚えている人は多いと思います。実際に使ったことはなくても、立体的な有形物がにょきにょきと成形される映像は衝撃的でした。金型では作ることが難しい造形物も、3Ⅾプリンターを使えば立体的な層を重ね合わせて簡単に作れます。大規模な設備がなくても、3Ⅾプリンターがあれば自分だけのオリジナルなものが手軽に作れる。何万個と生産しないとペイしない金型を前提としていたものづくりの歴史における革新的な技術でした。3Dプリンターへの注目度は、セグウェイに負けず劣らず高いものでした」と述べます。

一歩引いて考えれば、3Dプリンターは量産には向いていないとして、著者は「現実的なコスト効率でいえば、金型を用いた従来の製造プロセスには太刀打ちできません。長年製造業に携わる人々からすれば、3Dプリンターが実際にはごく限定的な製品や用途にしか使えないことは明白でした。また、いくら自分のオリジナルな商品を作れるといっても、これだけ多種多様な商品が世の中にあふれている時代に、それでも自分がデザインした自分だけのモノを作りたいという動機を持つ人はごく限られるでしょう。アマゾンで販売されている大量の品ぞろえの中から選んで買ったほうが手っ取り早いし、自分のニーズに合ったものがはるかに低いコストで手に入ります」と述べます。3Dプリンターが世の中であれほどまでに注目された理由は、それが 作動する様子のビジュアルインパクトに加えて、将来的には「産業革命に匹敵するインパクトをもたらす」という期待を集めたことにあると指摘し、著者は「この点でも3Dプリンターはセグウェイと似ています。世の中を丸ごと変革するのではないかという期待が、『大量生産には向かない』という 限界を覆い隠し、そのポテンシャルに対する評価が先行することになり ました」と述べるのでした。

2014年ごろに話題となったヘッドマウントディスプレーも、今となっては期待され過ぎた「革新的製品」の1つでした。当時はスマートフォンの急激な成長が一段落した時期であり、このタイミングで、スマホの次の画期的な情報端末は何かが関心事になるという同時代の空気が生まれ、こうした文脈の中でヘッドマウントディスプレーに光が当たりました。グーグルが「グーグルグラス」を発表し、ヘッドマウントディスプレーへの期待は一気にヒートアップしました。ITの巨人グーグルがハードウエアの領域に参入したことで、「スマホの次はヘッドマウントディスプレー」というイメージが形成されたのです。

グーグルグラスの見た目は「メガネ」です。著者は、「形状や動きにはセグウェイほどのインパクトはありません。ただし、人が近未来的な装置を顔に装着し、それが人と情報のインターフェースになり、自然言語音声コマンドで手指を使わずに操作ができるという点でこれまでの情報端末と明確な違いがあります。最初の使用経験で感じるインパクトは明らかでした。しかも、グーグルグラスが注目された背景には『ウエアラブル・コンピューティング』『拡張現実(AR)』、さらにはその上位概念の『ユビキタス・コンピューティング』といった21世紀に入ってからしきりに喧伝されてきた技術進歩の大きなトレンドがありました。こうした同時代の空気とマッチしたこともあって、グーグルグラスは瞬間的に注目を集めました」と述べています。

2015年にグーグルは個人向けのグーグルグラスの発売中止を決定し、ブームは過ぎ去ります。普及に至らなかった原因としては、人間が本来的に持っている連続性からして、ユーザーが技術の非連続性を受け入れられなかったことにあると指摘し、著者は「1つにはユーザーの『不安』です。グーグルグラスの一般向け発売が中止された当初は、主としてプライバシー侵害のリスクが中止の理由として指摘されました。人々がグーグルグラスを装着することで顔認識機能を使って公共の場で他人を識別したり、気づかれないようにプライベートな映像を記録したり会話を録音したりするのではないか、という懸念がありました。それ以上に大きな理由は、そもそもグーグルグラスがほとんどのユーザーにとって『不要』だったことにあります」と述べています。

あらゆる商品やサービス、ビジネスは問題解決です。グーグルグラスにも「問題解決の押し売り」の面があったという著者は、「現在でも、人々は依然としてスマホの画面上で指を動かして、検索したりチャットしたり動画を閲覧したりしています。『スマホの次』という供給側の視点が先行し、人間の連続性と使用文脈を軽視した――。ここにグーグルグラスの挫折の本質的な要因があった」と分析します。これまで時計型、リストバンド型、眼鏡型、指輪型、靴型、ペンダント型と、様々なウエアラブル・デバイスが提案されてきましたが、ほとんどが商品としてはパッとしませんでした。相対的に成功しているのは、現時点ではスマートウオッチです。「アップルウォッチ」を使っている人は、今では多く見かけるようになりました。著者は、「確かに行動記録や健康管理というウエアラブルに固有の特徴を生かした機能は便利なのかもしれません。ただし、アップルウォッチの一定の成功にしても、機能的な問題解決よりも、アップルの強烈なブランド力を背景にした『おしゃれ』『自己表現』のほうにより大きな価値がありそうです」と分析します。

いずれの事例にも共通しているのは、人々が一目で驚くような新規性の高い商品に熱中するあまり、真の提供価値が何なのかを考えなくなってしまうことだといいます。「あっと驚くインパクト」は激動期トラップが作動する強力なスイッチになるとして、著者は「『マジックワード』が同時代の空気をつくっている場合、激動期トラップはいよいよ顕著になります。今回取り上げた事例でいえば『AI』『ロボット』『環境』『ユビキタス』はいずれも同時代のマジックワードでした。見るからにインパクトのある革新的な製品に出合った人々は、そのすごさの根拠を『マジックワード』によって論理を飛び越えて正当化します。『AIを搭載しているからすごい』というのは単なる思考停止です」と述べるのでした。

第9章「激動を錯覚させる『テンゼロ論』」では、2010年ごろから「テンゼロ論」――[○○2.0」や「××3.0」という時代認識――が目に付くようになったことが指摘されます。時代をいくつかのフェーズに区切って、「これまでにない新しい時代に突入した!」という言説です。「××3.0!」というと、いかにも従来の2.0の時代から相転移(一定の温度で氷が水に、水が蒸気に変わるような質的なフェーズのシフト)が起こるような印象を与えます。こうして「今こそ激動期」という同時代の空気が醸成されるのですが、著者は「その多くは眉唾物です」と喝破します。「インダストリー4.0」では、「第4の産業革命が始まる」というメッセージは、製造業だけでなく、広範な人々の注目を引きつけたことに言及します。著者は、「それにしても、タイムマシンで近過去に旅していると、いつの時代も何かしらの『産業革命』が進行中なのが面白いところです」と述べます。3Dプリンターのブームも「産業革命」という文脈で語られましたが、「オリンピックですら4年に1回なのに、『産業革命』は毎年のように起きている――。革命は定義からして非連続な現象です。非連続は連続しません。産業革命の毎年開催は無理な話です」と述べています。

「ソサエティー5.0」では、「インダストリー4.0」に限らず、政府による政策提言は古今東西「バラ色の未来」に向けた「掛け声」になるという性質を多かれ少なかれ持っているとして、著者は「それにしても、です。科学技術基本計画の第5期(2016年度~2020年度)のキャッチフレーズとして日本が提唱する『ソサエティー5.0』となると、もはや底が抜けているとしか言いようがありません。狩猟社会(1.0)、農耕社会(2.0)、工業社会(3.0)、情報社会(4.0)に次ぐ第5の新たな社会を、デジタル革新を最大限活用して実現する――おそらくドイツの『インダストリー4.0』に影響されたのでしょうが、『掛け声ここに極まれり』です」と辛辣に批判しています。

「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する新たな社会」とソサエティー5.0は定義されています。著者は、「『情報社会が4.0ならば、5.0は何なんだ』と誰しも思うのですが、答えは『新たな社会』。全力で脱力するしかありません。さすがにこれではまずいと思ったのか、経団連は2018年にソサエティー5.0を『デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会』と再定義し、『創造社会』と命名しました。どちらにせよ、情報社会の延長上にあるもので、4.0と5.0の間に特別の質的変化があるとは思えません。実態はせいぜい『ソサエティー4.1』(「4.01」か?)といったところです」と述べています。

さまざまな「テンゼロ」論の落とし穴について考察した後で、著者は「この手の言説は『時代の相転移』を連想させ、しばしば『激動トラップ』を誘発します(ソサエティー5.0は話がゆる過ぎて、さすがに激動を感じる人はいないでしょうが)。こうしたときこそ『逆・タイムマシン経営論』の思考法が有効です。いったん近過去へと遡り、過去をひもとき、その延長上に未来を考えれば、『テンゼロ』論の多くは馬脚を現します」と述べます。まったく同感です。わたしが思うに、「テンゼロ」論というのは本を売るための出版関係者の発想に近いと思います。著者は、ドイツの文学者、アウグスト・シュレーゲルの「歴史は後ろ向きの預言者である」という言葉を紹介し、「いついかなる時代も大きな歴史の流れの中にあります。過去から連綿と続く歴史を振り返ることなしに、正しい時代認識と大局観は得られません。現れては消える『テンゼロ』論は、この不変の真理をわれわれに教えてくれる格好の反面教師です」と述べるのでした。蛇足ながら、シュレーゲルの名言の日本語訳にある「預言者」は、この場合は「予言者」が正しいですね。

第10章「ビジネスに『革命』はない」では、同時代の空気に「激動」の火を付けて増幅するのが、同時代のノイズであると指摘します。激動期トラップの場合、それはしばしば「マジックワード」として現れるとして、著者は「マジックワードとは、ある製品や技術が世の中に大きなインパクトを与える根拠として出てくる言葉です。自動運転が過剰な期待を集めるのは、それがAIやIoTやDXといった現時点で横綱級のマジックワードと結びつくからです。3Dプリンターがブームになったときは、『第4次産業革命』というマジックワードが『激動感』を大いに増幅しました」と述べます。

自動車という新しい製品の誕生は「モータリゼーション」という革命を期待させましたが、本格的な自動車社会の到来までには当初の予想と比べてはるかに時間がかかりました。自動車という特定の要素に注目が集まり、それを取り巻くインフラの重要性が看過されたことが激動期トラップを誘発しました。インターネットはちょうどこの逆であるとして、著者は「インターネットはインフラで、自動車にとっての道路のようなものです。それ自体では価値を生み出しません。自動車が舗装道路というインフラの整備なくしては普及しなかったということは、既に見た通りです。これと逆に、インフラだけあっても、その上に載る製品やサービスがなくては意味がありません」と述べています。

「『時価総額』が招く思考停止」では、同時代性の罠の背後にはいつもそれをあおる人々がいることが指摘されます。メディアの言説はその代表ですが、「飛び道具トラップ」の場合は、メディアに加えて経営ツールやソリューションを提供する「飛び道具サプライヤー」が同時代の空気を増幅し、これに相当する「激動サプライヤー」の中心に位置するのが資本市場で活動する投資家であるとして、著者は「『ユニコーン企業』――これもまた強力なマジックワードです。『シェアリングエコノミー』の到来が過剰に期待された背景には、ウーバーやエアビーアンドビーなど未公開企業(当時)の時価総額の大きさが強く作用していたと考えられます。すぐに経営難に陥ったオフォでさえ、2017年には20億ドル(約2200億円)という評価額がついていました。安く買って高く売る。投資家にとっては変化率がすべてです。変化に要する期間が短いほど、変化率は増大します。ようするに、投資家はその本性からして『激動』を求める生き物です。彼らの言説は結果的に激動期トラップをあおる方向に作用します」と述べています。

「激動期」には変化が起きている周辺で起業家が次々に出てきますが、そうしたスタートアップの中には、ひたすら投資を続け、一向に儲かる気配がない会社が少なくありません。こうした行動がしばしば「赤字を掘る」という言葉で正当化されるのですが、赤字の掘り方にも良いものと悪いものがあると指摘し、著者は「赤字を掘った先に果たして何があるのかを考えてみる必要があります。アマゾンは確かに『赤字を掘る』ことで現在の支配的な地位を獲得しました(現在も依然として投資を優先し、利益は相対的に低水準に抑えられています)。しかし、同社の猛烈な先行投資は膨大で複雑なオペレーションを回す能力を構築するためのものです。アマゾンのオペレーション能力は着実に蓄積され、他社がまねできない水準にあります。『赤字を掘る』が成功したのは、競争優位の根幹をリアルなオペレーションに据えていたからこそです。ところが、『赤字を掘る』という美名(?)のもとに、ひたすら広告宣伝やプロモーションに『投資』をしているだけのスタートアップが散見されます。そこにはアマゾンのような持続的な競争優位の見通しはありません」と述べます。

「『大きな変化』は振り返ったときにはじめて分かる」では、メディアはやたらに「革命」という言葉を使いたがるとして、著者は「確かに政治の世界では『フランス革命』や『ロシア革命』のように、短期間で覇権が変わる革命がありました。しかしビジネスの世界に限って言えば、言葉の本当の意味での『革命』はほとんどあり得ないというのがわれわれの見解です」と述べます。そういえば、「葬儀革命」を標榜した冠婚葬祭互助会もありましたね(笑)。そして著者は、「大きな変化ほどゆっくりとしか進まない。大きな変化は振り返ったときにはじめてわかる――。これが逆・タイムマシン経営論の結論です。裏を返せば、実際に短期間で起こる「激動」は、株価や為替レートのようにそもそも変動するようにできているものか、『商社3.0』論のようにたいした意味を持たない枝葉末節であることが多いものです。これからも激動期トラップが繰り返し発動するのは間違いありません」と述べるのでした。

第3部「遠近歪曲トラップ」の第11章「『シリコンバレー礼賛』に見る遠近歪曲」では、遠近歪曲とは「遠いものほど良く見え、近いものほど粗が目立つ」という人々の認識のバイアスであるとして、著者は「空間軸と時間軸、いずれでも遠近歪曲トラップは発動します。地理的に遠い海外の事象ほど良く見え、身近にある日本の事象ほど欠点が目につく、というのが空間軸での遠近歪曲です。これに対して、現時点で起きている事象ほど悪く見え、歴史的な過去の事象、もしくはまだ実現していない未来ほど良く見える、これが時間軸で発生する遠近歪曲トラップです」と述べます。「シリコンバレーに学べ!」では、この四半世紀で言えば、日本における「シリコンバレー礼賛」は遠近歪曲の典型として興味深いものがあるとして、「1990年代にインターネット産業が勃興し、米国のシリコンバレーで次々とベンチャー企業が誕生しました。2010年代には、巨大プラットフォーマーの『GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)』のうち、グーグル、フェイスブック、アップルの3社がシリコンバレー出身ということもあり、『シリコンバレーはすごい』が同時代の空気として定着しました」と書かれています。

2010年代半ばからは、「シリコンバレーはこんなにすごい」→「それなのに日本は・・・・・・」→「だから日本はダメなんだ」というロジック(?)が議論のテンプレートになった観があるとしながらも、著者は「そもそもシリコンバレーは地域です。人間が集まって経済活動を行う空間の1つに過ぎません。当たり前の話ですが、シリコンバレーも実際は玉石混交です。他の地域と同じように、良い経営もあれば悪い経営もあります。好業績の企業もあれば、パッとしないままなくなってしまう企業もあります。シリコンバレーの文化の1つである『起業で一獲千金』を狙う人々の中には、悪い意味で傑出した経営者が出てくるのも自然な成り行きです」と述べています。まさに、その通りではないでしょうか。著者が言うように、人々が同時代性の罠に陥る理由の本質は「文脈剥離」にあります。シリコンバレーにまつわる遠近歪曲トラップにしても、その原因はシリコンバレーという特異な生態系全体の文脈を理解せず、その時々で注目を集める技術やベンチャー企業や起業家にばかり目を向けることにあったのでしょう。

第12章「半世紀にわたって『崩壊』を続ける『日本的経営』」では、「近いものほど粗が目立つ」という遠近歪曲について語られます。題材として取り上げられるのは、1970年代から1980年代前半にかけての日本と日本的経営についての評価です。著者は、「当時の日経ビジネスを丹念に読み解くと、欧米と日本での議論には相当のギャップが見て取れます。『Japan as No.1』という同時代の空気があった欧米では『日本はすごい』『日本企業は脅威だ』『日本的経営には独自の強みがある』と、日本の競争力についての(今振り返れば)過大な評価がありました。

ところが、一方の日本ではどうだったでしょうか。『日本的経営は通用しない』『外資企業は脅威だ』という、今と大同小異の議論をしていたのです。欧米にとっては、遠くにある日本が良く見え、日本では身近にある日本の企業や経営の問題点がクローズアップされていました。日本と海外の両方で遠近歪曲トラップが作動していたわけです」と述べています。

「『Consider Japan』から『Japan as No.1』へ」では、バブル崩壊によって1990年代の日本経済は長期低迷に陥りますが、日本の企業や経営施策は海外からの注目を集め続けたことが指摘されます。その代表例がトヨタ自動車とソニーです。本書には、「トヨタの『カイゼン』はオペレーションの世界で国際語となりました。ソニーのユニークな商品開発力とそれを強力なブランドの下でグローバルに展開するマーケティング力は欧米の企業経営者にとってひとつのモデルでした。スティーブ・ジョブズですら当時は『将来はアップルをソニーのような会社にしたい』という発言を残しています」と書かれています。しかし、この半世紀の間、「日本的経営」は常に「崩壊」ということになっています。著者は、「既に半世紀近く崩壊し続け、2020年現在でも『日本的経営』は着実に(?)崩壊を続けています。裏を返せば、50年かかっても崩壊しきっていないとも言えるわけで、どれだけ『日本的経営』は盤石なのかとすら思います。この辺の人間の思考と認識のクセはつくづく面白いところです」と述べます。

「いつの時代も外資は『黒船』」では、日本の企業の経営は非合理で時代遅れであり、日本企業がとらわれている旧弊とは無縁な「合理的」で「先進的」で「攻撃的」な外国の企業とは比較にならないとして、著者は「異質のロジックで動いている外資系との戦いを強いられる時代が来た。『黒船』の到来だ。いよいよ日本は『開国』を迫られている――。近過去の言説をたどっていくと、こうした議論が何度となく繰り返されていることが分かります。『外資系=黒船』論はメディアの定番ネタです。最近の『デジタルトランスフォーメーション(DX)』や『プラットフォームビジネス』といった文脈でも基本構図は変わりません。欧米企業(最近は中国企業も)の最新の動向は常に『脅威』で、外資系企業はいつも『黒船』です」と述べます。

第13章「人口は増えても減っても『諸悪の根源』」では、「昔のことほど良く見え、現在進行中のことは深刻に見える」というバイアスについて語られます。「人口問題」は時間的な遠近歪曲トラップの典型です。明治維新期の1868年に3400万人程度だった日本の人口は、終戦時の1945年にはおよそ7200万人と倍以上になりました。その後さらに増加を続け、2004年には約1億2700万人になりましたが、この年をピークに日本の人口は減少に転じます。現在までおおむね年率0.2%程度で人口減少が続いています。著者は、「少子高齢化に伴う人口減少は現実に日本の最大の課題となっています。『少子化に歯止めをかけ、国として活力を取り戻さなければならない』という問題意識が広く共有され、ありとあらゆる社会的、経済的な問題が人口減と関連づけられて論じられるようになりました。今ではすっかり「人口減少=諸悪の根源」の観があります」と述べています。

このような議論の前提は次の2つです。第1に、かつて人口が増え続けていた時代は、日本は人口増のメリットを享受できていた(しかし、現在ではそのメリットが失われた)。第2に、人口減が抑制されれば問題は解決、ないし緩和される(だから、少子化に歯止めをかけなければならない)。著者は、「要するに、人口が増え続けていた昔は良かった、それに比べて人口減少に直面している今は大変だ、という話です。ビジネスの文脈でも、『少子高齢化による国内市場の縮小によって・・・・・・』という文言は、上場企業が提出する有価証券報告書に頻出する定型句になりました。高度成長期の日本企業は、人口増加による内需拡大の追い風を享受できた。ところが、今となっては人口減少で日本国内の市場が縮小し、経営に逆風が吹きつけている。何とかして人口減少に歯止めをかけなければならない――。こうした考え方が同時代の空気として定着しています」と述べます。

「高度成長期になっても『人口増が諸悪の根源』」では、明治時代から1980年ごろまでの100年間、日本では一貫して人口増加が問題視されてきたことが紹介されます。食糧難を解決するための移民、人口抑制のための産児制限、住宅難を解決するための郊外・地方への移住というように、その都度「切迫した事態に対する喫緊の対応策」が叫ばれてきました。ところが、1990年代にようやく人口減少の兆しが出てくると、人々は手のひらを返したように「人口減少は諸悪の根源!」「少子化対策は喫緊の課題!」と言い始めたとして、著者は「それまで『人口さえ減れば問題は解決する』と言い続けてきたのですから、人口減少が実現した今、国民をあげて人口減少を寿いでもよさそうなものですが、現実はまるで逆です。人口が減ったら減ったで『人口減少が問題だ。人口さえ増えれば……』と言っている。現在進行形の状況については問題ばかりが目立ち、過去については悪いことが視界から消え、あたかも問題がなかったかのように思い込んでしまう。人口は増えても問題、減っても問題――これこそ遠近歪曲の最たるものです」と述べます。確かに、その通りですね。

「人口の増減は『メガトレンド』」では、世の中の変化は「トレンド」と「サイクル」に大別できることが指摘されます。変化の方向性が長期的に固定しているのがトレンド、方向自体が時間とともに変わっていくのがサイクルです。この両者では変化の質が大きく異なります。それゆえ、変化にどう構えるべきかもまた違ってきます。例えば、ファッションのはやり廃りはサイクルの典型ですが、同じファッションでも「カジュアル化」はこの数十年、一方向的なトレンドとして定着しています。著者は、「昭和までの人口増加は明らかにトレンドでした。数百年間続いたのですから「メガトレンド」と言ってよいでしょう。これからの人口減少が長期にわたるメガトレンドであることもまた確かです。つまり現在の日本は、人口増加というメガトレンドが人口減少というメガトレンドにシフトする端境期にあるということです。メガトレンドは定義からしてめったに変わりませんが、その『めったにないこと』が起きているわけです」と述べます。

歴史を振り返ると、人口増に苦しんでいた頃の日本は、それなりに様々な解決策を打ち出し、問題を克服しようとしていたとして、著者は「例えば、住宅難に伴う郊外の『ニュータウン』の開発や、田中角栄政権時代の『日本列島改造論』です。そうした『努力』が積み重なって、高度成長期の構造を生み出しました。ところが、世の中は変化しています。一方で、いろいろな物事が絡み合ってできている構造は相当に固定的です。すぐには変わりません。定義からして構造は常に世の中の実態と乖離していく宿命にあります。かつての『切迫した問題に対する必要不可欠な対策』が、少子高齢化の時代となると地方の過疎化という問題に変容しているわけです」と述べます。

大きな社会の変化は漸進的にしか起きません。開戦や敗戦や大震災のようなメガトン級の出来事や、2020年の新型コロナウイルスのような一時的な騒動となれば、誰しもが即時の対応を余儀なくされるとして、著者は「意思決定が強制され、具体的なアクションがとられます。しかし、そうしたド級の事件は例外です(例外でなければ困ります)。世の中の変化のほとんどは、徐々に進む「静かな変化」なのです。人口減少も例外ではありません。あるメガトレンドから逆向きのメガトレンドへ移行するという意味では大きな変化なのですが、新型コロナウイルスのように「緊急事態宣言」を出して対処するというようなものではありません」と述べます。

遠近歪曲トラップが作動すると、視野狭窄を起こします。著者は、「目先の問題解決に明け暮れて、骨太の戦略構想が出てこなくなってしまいます。実効性のある戦略を立てるためには、歴史的な文脈に位置づけて現実を直視し、冷静に機会と脅威を識別することが大切です。確かに人口減少は様々な問題を引き起こします。多くの人が漠然と持っている危機感は『国力が衰退する』でしょう。しかし、本当にそうでしょうか。『人口さえ増えれば……』と言いますが、人口が増えていく時代に問題がなかったわけではありません。むしろありとあらゆる問題の原因になっていたのはここで見た通りです。事実として、過去の日本においては『人口増が諸悪の根源』『人口増を抑制しなくてはいけない』と真剣に論じていたのですから、考え方によっては人口減少にもポジティブな面がいくつもあるはずです」と述べます。わたしも、まったく同じ意見です。

「このままいくと日本人は絶滅する」と言う人もいますが、著者は「そんなことはあり得ません」と喝破し、「少子高齢化は間違いなく進行しますが、幸か不幸か、人はいずれ亡くなります。日本は世界に先駆けて『高齢者の絶対数の増大が止まる国』でもあるのです。少子化に一定の歯止めがかかれば、あるところで人口減が止まり、定常状態を迎えます」と述べます。仮に日本が人口7000万人規模で定常状態を迎えたとします。著者は、「これは敗戦時の日本の人口です。人口が増えていた高度成長期は、交通渋滞、受験戦争、住宅難といった不満や不安が世の中に充満していました。ついこの前まで『こんな小さな国にそんなに人が増えてどうするんだ、大変だ、問題だ』とみんなが言っていたのです。少子高齢化は新機軸を打ち出す絶好のチャンスです。人口減少を前提に、将来の7000万人の日本のポジティブなビジョンを描く。そこにリーダーの役割があるはずです」

「脅威を逆手に取るビジョンを描く」では、松下幸之助や小林一三など時代を画した優れたリーダーの評伝を読むと「災いを転じて福となす」という意味の言動が多く見られることを指摘します。わが社の創業者である父は、「何事も陽にとらえる」を信条としており、わたしもそれを受け継いでいます。およそ人の世に起こることで全面的に良いとか全面的に悪いということはありません。夏に「今は少なくとも寒くないぞ、だとしたら……」と考えられるのが本当の経営者ですあるとして、著者は「表面的な脅威の裏にはいつも大きな機会が潜んでいます。昔から言うように『ピンチはチャンス』なのですが、遠近歪曲トラップはせっかくのチャンスを覆い隠してしまいます。逆・タイムマシンから見える日本の人口問題における歴史風景は、時間的に広い視野を持ち、問題を歴史的な文脈に置いて考えることの大切さをわれわれに教えています」と述べるのでした。

第14章「海外スターCEOの評価に見る遠近歪曲」では、海外の「CEO(最高経営責任者)」礼賛について取り上げています。日本のメディアでは、「先進的」な発想と「グローバル」な視点を持ち、「改革」を「大胆」に実行する海外のCEOが注目を集め、手本として称賛されることがしばしばありますが、それに比べて日本の経営者は「時代遅れで内向きで、過去のしがらみを断ち切れず、目先の細事に終始している。これではダメだ……」という話になります。しかし、著者は「同時代に称賛された海外スターCEOのその後を追いかけてみると、たいした業績を残さないどころか、とんでもない意思決定や戦略で会社を窮地に追い込んだ例が少なくありません」と述べています。

松下幸之助や本田宗一郎に代表される昭和時代の大物経営者に代わって、海外のCEOが以前より大きな注目を集めるようになっている現状について、著者は「海外のスター経営者というと、現在はフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏、テスラのイーロン・マスク氏、アマゾンのジェフ・ベゾス氏のような新興テック企業のCEOが注目を集める傾向にあります。しかし、2000年前後の時点では、むしろ欧米の伝統的な大企業のCEOがメディアの主役でした。日本の大企業がなかなか変化を打ち出せない中、同じように成熟ゆえの転換期を迎えているにもかかわらず、『欧米のグローバル企業にはドラスチックな経営改革を果敢に推し進めるリーダーが出てきている。彼らに学ぶべきだ』というわけです」と述べます。

「背景錯誤による遠近歪曲」では、同時代性の罠に共通しているのは文脈剥離のメカニズムであると指摘し、著者は「考察する対象がそもそも置かれていた文脈から切り離され、『単体』として注目を集める。その結果として、注目対象が全面的に過大評価されたり(例えば「シリコンバレー」)、過剰に悪者扱いされたり(例えば「人口減少」)、これが時として意思決定者の判断や行動を誤った方向に導きます。経営者評価における遠近歪曲トラップの原因もまた文脈剥離にあります。その企業におけるCEOの置かれた状況や、CEOの意思決定の中身やその結果よりも、性別や人種や出身や報酬といった個人的な背景の方に目が向いてしまう。つまりは『背景錯誤』です。遠いところにある海外の企業については、経営者のアクションやその結果についての情報は自然には耳に届きません。同時代の関心を引く背景が華々しいほど、背景錯誤が生まれやすい。結果として文脈剥離を引き起こし、トラップを発動するという成り行きです」と述べるのでした。

第15章「『日本企業』という幻想」では、遠近歪曲トラップが作動すると、何を見ても聞いても「今の日本はとにかくダメ」という結論になりがちであるとして、著者は「ちょっと考えてみれば当たり前の話ですが、しょせん人の世の中、すべてにおいて優れた国や体制などというものは存在しません」と述べます。日本にも米国にも中国にもドイツにも、それぞれ良いところと悪いところが混在しています。米国のシリコンバレーという地域にも、良いところと悪いところがあるのです。「『日本企業』という主語との決別」では、「ダイバーシティが大切だ」と言いながら、企業の多様性を無視し、存在すらしない「日本企業」を主語にして企業や経営を論じることは、いかにも矛盾しているとして、著者は「なぜメディアや人々は相変わらず『日本企業の競争力』『日本的経営の崩壊』といった頓珍漢な議論をするのでしょうか。私見では、その1つの理由は、この日本という国がいまだに(無意識のうちに)高度成長期の幻影を引きずっていることにあります。確かに日本の戦後復興と世界第2位の経済大国への高度成長は世界史的にいっても奇跡的な出来事でした。それだけ成功体験が強烈だったのかもしれません」と述べます。

「おわりに」の冒頭を、著者は「日々われわれが情報源として触れている新聞や雑誌やウェブサイトは『ファストメディア』です。人々は瞬間的に目に入った記事をざっと見て、すぐに次の記事へと目を移します。最新の情報や断片的な知識であればいくらでも手に入ります。しかし、そこには肝心の論理はありません。『いつ』『だれが』『どこで』『何を』『どのように』は知ることができても、なかなか『なぜ』に注意関心が向かないのです。次から次へと記事を流し読みするだけでは、論理をつかみ取れません。情報のデジタル化はそのままメディアの『ファスト化』でもあります。皮肉なことに、情報を入手するコストが低下し、そのスピードが増すほど、本質的な論理の獲得は難しくなります。即効性を競うファストメディアとは一線を画し、読み手に完全な集中を求める『スローメディア』と向き合う必要があります」と書きだしています。

また、スローメディアの主役は本であるとして、「著者の独自の視点で事象をつかみ、その切り口の上に本質的な考察と洞察を展開する良書を読む。昔も今もこれからも、読書が知的鍛錬の王道であることは間違いありません。逆・タイムマシン経営論が「新聞雑誌は寝かせて読め」を標榜するのは、新聞や雑誌の記事が、一定の期間を置いてみると、良書に勝るとも劣らぬスローメディアへと変質するからです。しばらく放置しておくだけで、かつてのファストメディアが上質のスローメディアへと熟成されるわけで、こんなに旨い話は滅多にありません」と書かれています。歴史はそれ自体「ファクトフル」なものです。しかも、記事や情報のアーカイブは山のように蓄積されています。幸いにして、アーカイブへのアクセスも容易になりました。著者は、「私たちはかつてないほど『パストフル』な時代に生きています。今や逆・タイムマシンは誰もが使える知的鍛錬の乗り物です。近年の情報技術の発達のおかげで、逆・タイムマシンの性能はかつてないほど強力になっています。われわれが逆・タイムマシン経営論を提唱する所以です」と述べるのでした。本書は、わたしがこれまでに読んだ膨大なビジネス書の中でも3本の指に入るほどの素晴らしい本でした。これから、何度も何度も読み返したいと思います。