- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2074 芸術・芸能・映画 『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』 太田省一著(ちくま新書)

2021.09.30

9月最後の日です。長かった4回目緊急事態宣言も今日で終わりですね。第100代首相となる自民党の新総裁も決まりましたし、これから日本社会がどんどん明るくなり、みんなが腹の底から笑える時代が来ますように。

『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』太田省一著(ちくま新書)を読みました。著者は1960年生まれ。社会学者、文筆家。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本社会の関係が研究および著述のメインテーマ。それを踏まえ、現在はテレビ番組の歴史、お笑い、アイドル、歌番組、ドラマなどについて執筆活動を続けています。一条真也の読書館『ニッポン男性アイドル史』で紹介した本をはじめ、著書多数。

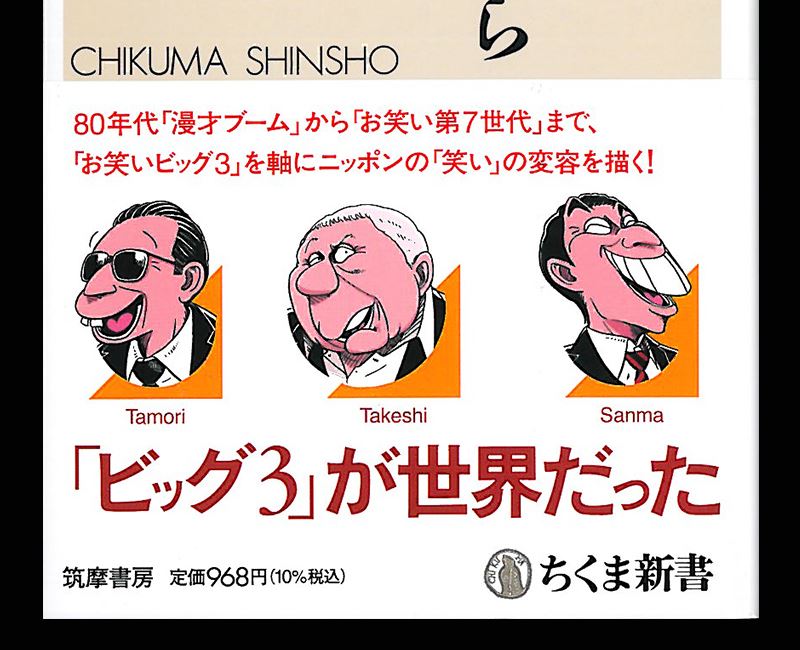

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、タモリ、ビートたけし、明石家さんまの3人のデフォルメされた似顔絵が描かれ、「80年代『漫才ブーム』から『お笑い第7世代』まで、『お笑いビッグ3』を軸にニッポンの『笑い』の変容を描く!」「『ビッグ3』が世界だった」と書かれています。また、カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「1980年代初頭、多くの人が『漫才ブーム』に熱狂した。その影響のもと、私たちは何かあればボケようとし、それにツッコミを入れるようになった。笑いが、重要なコミュニケーション・ツールとなったのである。そこにおいてシンボル的な存在となったのが、タモリ、たけし、さんまの『お笑いビッグ3』だった。先鋭的な笑いを追求して90年代に台頭したダウンタウン、M―1グランプリから生まれた新潮流、そして2010年代に入って頭角を現した『お笑い第7世代』……。今なお中心的存在であり続ける『ビッグ3』を軸に、日本社会の『笑い』の変容と現在地を鋭く描き出す!」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 笑いは世界の中心に

――なぜいま、タモリ、たけし、さんまなのか?

第1章 「お笑いビッグ3」、それぞれの軌跡

――80年代まで

1 変わらぬ趣味人・タモリ

2 理想の悪ガキ・ビートたけし

3 笑いの教育者・明石家さんま

第2章 「お笑いビッグ3」とダウンタウンの台頭

1 ダウンタウンの東京進出と「お笑い第3世代」

2 ダウンタウンが起こした”革命”

3 「お笑いビッグ3」とダウンタウン

第3章 『M―1グランプリ』と「お笑いビッグ3」

1 ダウンタウンが「スタンダード」に

2 『M-1グランプリ』という”実験場”

3 2000年代の「お笑いビッグ3」、それぞれの道

第4章 笑いの新たな潮流

1 お笑い芸人とユーチューバー

――ネットの笑いはユルいのか?

2 「お笑い第7世代」と「やさしい笑い」

3 「肯定する笑い」の時代へ

最終章 「笑う社会」の行方

――「お笑いビッグ3」が残したもの

「あとがき」

「参考文献一覧」

序章「笑いは世界の中心に――なぜいま、タモリ、たけし、さんまなのか?」の冒頭の「2018年に起きた”事件”」を、著者は以下のように書きだしています。 「毎年、雑誌『日経エンタテインメント!』が実施しているアンケート調査がある。”1番好きな芸人”と”1番嫌いな芸人”を尋ねるもので、その結果はたびたびニュースにもなるので、調査の存在を知っているひともいるだろう。その中で、とりわけ大きなニュースとなったのが、2018年に発表された調査結果だった。前年の『好きな芸人』ランキングで1位だった明石家さんまが2位となり、代わってサンドウィッチマンが1位になったのである。それだけであれば、大騒ぎするほどのことでもないと思うかもしれない。しかし実は、明石家さんまが『好きな芸人』1位の座から転落したのは、2002年の調査開始以来初のことだった。それまで14回連続でさんまはトップをキープ。それが2018年に初めてその座を譲ったのである」

「『お笑いビッグ3』誕生の瞬間」では、さんまが頭角を現し、一躍人気者になった1970年代後半から80年代にかけての日本社会は、笑いを単なる息抜きではなく、生活するうえで最も重要なコミュニケーション・ツールととらえるようになったと指摘し、「笑いはコミュニケーション全般の中心になったのである。それはまさに、社会の大転換だった。そんな『笑う社会』と化した日本社会を象徴する存在になったのが、タモリ、ビートたけし、そして明石家さんまの『お笑いビッグ3』である」と述べます。

「笑いは世界の中心に」では、1980年代初頭に起こった爆発的な漫才ブームが取り上げられます。当時、フジテレビの演芸番組『花王名人劇場』の企画である「激突!漫才新幹線」が高い視聴率を誇っていましたが、同局は人気の若手コンビを一堂に集めた『THE MANZAI』の放送を開始します。著者は、「『花王名人劇場』では笑いはまだ演者のものであったのが、『THE MANZAI』では、演者と観客の共有物になったのである。言い換えれば、『THE MANZAI』が私たちに発見させたのは、演芸としてではなくコミュニケーションとしての漫才、ひいては『ボケとツッコミ』のパターンに基づくコミュニケーションの魅力だった」と述べています。

日本人は1980年代以降、『THE MANZAI』の観客の大学生のように、ただ笑いを厳しく客観的に評価するだけでなく、笑いのコミュニケーションに自ら積極的に参加する存在へと変貌していったと指摘する著者は、「テレビがリードした漫才ブームをきっかけに、『ボケ』や『ツッコミ』といった語彙が、そうした笑いの実践とともに私たちの日常生活に浸透していった。私たちは、何かあればボケようとし、それにツッコミを入れることが一種の社会的礼儀になっていく。ここに『笑う社会』は生まれ、笑いは世界の中心となった。それは、テレビと社会の主従関係が逆転した瞬間でもあった。テレビの中の笑いは、単なる娯楽のひとつではなく、私たちの日々の振る舞いのお手本になった。その意味で、テレビが従で社会が主ではなく、テレビが主で社会が従になったのである。その象徴的な存在として、『ビッグ3』は尊敬の対象にさえなっていった」と述べるのでした。

「漫才ブームと『ビッグ3』それぞれの関係」では、漫才ブームと「ビッグ3」の関係は三者三様であるとして、著者は「まず漫才ブームの最中にいたのが、漫才コンビ・ツービートとして活動していたビートたけしである。ツービートは、B&B、島田紳助・松本竜介、ザ・ぼんち、西川のりお・上方よしお、太平サブロー・シローら、他の若手慢才コンビとともに慢才ブームをリードする存在だった」と述べています。

『花王名人劇場』の演出家兼プロデューサーであった澤田隆治は、彼らの万歳はそれまでの漫才とはネタの成り立ちが違っていたと指摘しました。著者は、「昭和の初期にしゃべくり漫才を確立した横山エンタツ・花菱アチャコのネタは、座付き作家・秋田實の手になるものだった。エンタツ・アチャコにおいては、それぞれの個性も大切ではあるが、基本的にかれらはネタの演じ手であり、ネタのなかで与えられた役柄を踏み外すようなことはしない。それに対し、漫才ブームで頭角を現した若手コンビのネタは、澤田によれば『自分たちの体験や考え方でつくられた』自作のネタだった」と述べます。

たけしの場合、そうした本音や主張は、世間の常識に対する批判へと向かいました。「赤信号みんなで渡ればこわくない」のような一連のギャグは、「一億総中流」意識のなかで安穏としている日本人の愚かさや危うさを鋭く衝いたとして、著者は「それは、単なる実体験に基づいた本音や主張とは異なる批評性、知的な魅力を感じさせるものであった。当時たけしが、アメリカ社会を鋭く批判した伝説的スタンダップコメディアンであるレニー・ブルースと重ね合わせて語られることが多かったのは、その証である」と述べています。

次にタモリですが、そもそもタモリは、漫才ブームとはほとんど無関係でした。それ以前からデタラメ外国語や寺山修司ら文化人の思想物まね(口癖や声色だけでなく、本人が言いそうなことを即興的に語る物まね)など、ナンセンスとパロディを真骨頂とする「密室芸人」として、一部に熱狂的なファンのいる、いわばマニア受けするタイプの芸人でした。ところが、1982年にフジテレビ『笑っていいとも!』の司会に抜擢されると、事態は一変します。それをきっかけに、タモリは漫才ブーム以降の笑いの本流を担う存在になるのでした。

そして明石家さんま。著者は、「彼は落語家として出発し、テレビのバラティに出るようになってからも、ひとりで活動するピン芸人であった。したがって、タモリと同じく漫才ブームの中心にいたわけではない。さんまがタモリ、そしてたけしと違っていたのは、関西出身だったということである。漫才ブームには、いわゆる『吉本の笑い』の全国区化という側面があった。ツービートは浅草を拠点にしていたが、紳助・竜介、ザ・ぼんち、のりお・よしおらはみな吉本興業所属であったし、B&Bも元は吉本興業に所属していた」と述べています。

第1章「『お笑いビッグ3』、それぞれの軌跡」では、1981年に『オレたちひょうきん族』の放送が開始したことが紹介され、著者は「『ひょうきん族』の笑いは、ネタ中心からアドリブ中心へと大きく舵を切ることになった。番組の制作スタイルにもその変化は表れた。従来であれば、放送までに綿密な打ち合わせやリハーサルがあった。台本の読み合わせ、ドライリハーサル(簡単な動きをつけたリハーサル)、カメラリハーサル(衣装姿でのリハーサル)、ランスルー(通し稽古)というように。それに対して『ひょうきん族』では、そうしたやり方をやめた。ドライリハーサルもやらず、段取りだけ決めて、いきなり本番ということすらあった(こうした手法は、裏番組の『8時だヨ!全員集合』が、リハーサルの積み重ねによる練り込まれたコントを売りにしていたのを意識して独自色を出すために採用されたという側面もあった)」と述べます。

第2章「『お笑いビッグ3』とダウンタウンの台頭」では、ビッグ3以降の「お笑い第3世代」が取り上げられます。その代表格の1組が「とんねるず」でした。「テレビを遊び場にしたとんねるず」として、著者は「笑いのかたちとしては、先輩と後輩のような上下関係に基づくものが多かった。彼らが全国的にも有名な帝京高校の野球部とサッカー部の出身で、そうした体育会系の部活動での体験、ノリをベースにしていたからだった」と述べています。「夕焼けニャンニャン」での「タイマンテレフォン」など、彼らはやりたい放題でした。

とんねるずの笑いのもうひとつの柱であるテレビのパロディも、こうした体験から発しているといいます。『とんねるずのみなさんのおかげです。』における「仮面ライダー」のパロディ「仮面ノリダー」はその端的な例であるとして、著者は「それは、学校の人気者が教室や部室で仲間を前にして披露するテレビの物まねの延長線上にあるものだった。高校生の時から視聴者参加型番組に出演していた彼らにとって、プロになってもそうした笑いを続けるのはごく自然なことだった」と述べます。

とんねるずが「お笑い第3世代」の東の代表格なら、西の代表格はダウンタウンです。しかし、とんねるずが東京のテレビ局で大暴れしている頃、ダウンタウンは大阪で苦労していました。彼らの突破口となったのが、東京での初の冠番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ系、以下『ガキ使』と表記)です。放送開始時期は、奇しくも『オレたちひょうきん族』が幕を閉じたのと同じ、1989年10月のことでした。

1981年に放送開始した『オレたちひょうきん族』は、1984年度の年間平均視聴率で19.5%を記録し、ライバル視していた『8時だョ! 全員集合』の年間平均視聴率18.2%を抜いてからは常時20%以上の視聴率を記録するようになり、1985~1987年頃までは『ひょうきん族』の独走状態が続きました。初めはお笑い番組らしく漫才コーナーもありましたが、「つまらない」「人気が出ない」と見るやすぐに企画をやめ、新企画を練っていました。また、初期においてはスタジオに一般視聴者を入れてのコーナーもありましたが、その後は客は入れず、ギャグごとに笑い声が被さる演出(録音笑い・ラフトラック。外国のシチュエーション・コメディでよく見られる、いわゆる声のエキストラ)がなされました。

「お笑いから離れ始めたたけし」では、『ひょうきん族』の終了後、ビートたけしは『平成教育委員会』や『ビートたけしのTVタックル』などの出演が増えていき、お笑い芸人というよりもマルチタレントに近づきます。著者は、「そんなたけしの姿は、同じ時期に”笑いの求道者”として、自らの笑いを突き詰めようとしていた松本人志とは対照的だ。だが、両者のあいだには、笑いをめぐる継承関係かある」と述べています。

たけしは著書『コマネチ!』の中の松本人志との対談において、自身の慢才とダウンタウンの笑いを比べつつ、「(漫才ブームは)あの当時としては新しいことをやってたんだけど、かなり荒いんだよね。その時代のあとに出てきたダウンタウンはもっときめ細かい。おいらの2、4、6、8というネタの切り取り方が、1、2、3、4でとってきたという感じ。乗ったときは、0・1とか0・2の刻みで取り出したという感じがある」と語り、「それは進化だと思う」と感想を述べています。

「芸人世代論はなぜ1990年代に定着したのか?」では、漫才ブーム、そして『ひょうきん族』は、端的に言えばそれ以前のお笑い、テレビバラエティの破壊者だったとして、著者は「1960年代後半のテレビバラエティは、ドリフターズとコント55号を軸に動いていた。コント55号は、テレビ画面からはみ出すほどのダイナミックな動きによって、ドリフターズは、『8時だヨ!全員集合』(TBSテレビ系、1969年放送開始)における、徹底して作り込まれたコントによって、それぞれ一世を風靡した。漫才ブームや『ひょうきん族』は、それらを”仮想敵”としていた。」と述べています。

続けて、著者は「コント55号、とくに萩本欽一はその後、素人を起用した『欽ドン』シリーズなどで、優しい笑いで一世を風靡したが、それに対してB&Bは、広島と岡山との地方格差ネタを、ツービートは『毒ガス』ギャグなどの過激な笑いを、それぞれ打ち出した。そして、作り込まれた『全員集合』の笑いに対しては、段取り無視のアドリブを前面に押し出した笑いを対置させた。このようにすることで、漫才ブームや『ひょうきん族』の笑いは、新たな時代の主流となった」とも述べます。

とんねるずがブレークしたのは、バブル景気の真っただ中であったとして、著者は「当時の浮かれた社会の雰囲気に呼応するように、彼らは体育会的なノリを武器にテレビの世界で暴れ回った。それは、1980年代前半の消費文化、遊び気分の盛り上がりを背景に誕生した漫才ブームや『ひょうきん族』が体現した、常識の破壊者としての魅力をさらに増幅させたものだった。その意味において、『お笑いビッグ3』ととんねるずは、世代論的には違っていても、笑いのあり方としては本質的には地続きの関係にある」と指摘しています。

それに対してダウンタウンは、関西ではすでにブレークしていたとはいえ、『ガキ使』や『ごっつ』のヒットで全国区の存在となったのは、平成に入ってからでした。そのため彼らの笑いは、バブルが弾けた後の平成日本の雰囲気を色濃く反映させてしていたとして、著者は「平成期に目を向けると、1991年にバブルが崩壊し、95年には阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きた。バブル景気に沸いた80年代後半とは打って変わって、社会の各所で綻びがあらわとなり、不安が広がる時代となった。そこにおいてダウンタウンの笑いは、一種の救いとして機能したように思える。戦後の昭和期とは異なる笑い、ボケとツッコミの伝統的なスタイルではない、新しい笑いが求められるようになるなかで、ダウンタウンのフリートークやコントは、実験的で過激な面もあったものの、新しく魅力的な『笑いの共有関係』を私たちにもたらしたのである」と述べるのでした。

第3章「『M-1グランプリ』と『お笑いビッグ3』」の1「ダウンタウンが『スタンダード』に」の冒頭を、「『前衛』から『スタンダード』へ」として、著者は「ダウンタウンをはじめとする『お笑い第3世代』と、すでに地位を確立していた『お笑いビッグ3』の双方が拮抗する1990年代にあって、お笑いの世界はひとつのピークを迎えた。新旧の世代が対峙しつつも共存するなかで、両者の笑いに触れることで笑いのリテラシーを身に着けたファンや視聴者が一定の層をなすことによって、『笑う社会』としての日本社会は高度な発展を遂げたのである」と書きだしています。

しかし、その一方で時代は動いてもいました。実験的とも言える最先端の笑いで「前衛」に位置していたはずのダウンタウンの笑いは、次第に一般の人々にとっての笑いの「スタンダード」となっていったとして、著者は「それに伴い、『お笑いビッグ3』の立ち位置も、徐々にではあるが変化していく。2000年代はそうした変容が進むなかで、お笑い芸人のあいだにおいても、『ボケとツッコミ』という笑いの基本スタイルをめぐって、新たな模索が始められた時代だった。その分岐点となったのが、2001年にスタートした漫才コンクール『M-1グランプリ』である」と述べます。

「島田紳助という理解者」では、『M-1グランプリ』の発案者であった島田紳助によれば、漫才ブームをともに担ったB&Bやツービートも、同じような発想をしていたといいます。紳助は、著書『自己プロデュース力』において、「それまでの漫才が4ビートだとしたら、『そんなのは古いねん。オレたちは8ビートでやろう』と言って、漫才のテンポを早くした。それを偶然同時にやったのが紳竜、B&B、ツービート。そして、そのスタイルはいつの間にか主流になっていった」と書いています。ところが、NSCに講師として招かれて行った際にダウンタウンの漫才を見た伸助は衝撃を受けます。彼らの漫才のテンポが遅かったからです。紳助は同書で「ダウンタウンの笑いは4ビートでした。かといって古いわけではなく、ネタの中身は僕たちの漫才と同じように、若い人に向けたものでした。それを違うリズムでやっていたんです」と述べています。それは、ビートたけしも気づいていたことでした。

「『武』と『武』の”ふれ幅”効果」では、北野映画に対する評価は海外を中心に高まったことが紹介され、著者は「1999年のカンヌ国際映画祭で『菊次郎の夏』が上映された際には、スタンディングオベーションが巻き起こり、しばらく鳴りやまなかった。2007年には、カンヌ国際映画祭が選んだ著名監督35人のなかに、日本人として唯一選ばれもした。また2005年には東京芸術大学大学院映像研究科の特別教授に就任し、映画界だけでなく、アカデミズムからも、その芸術性が認められた。こうして映画監督・北野武の地位は、揺るぎないものとなった。そこには当然、社会的権威が伴う。映画監督・北野武は『偉い』ひとになったのである。そしてそのことは、お笑い芸人・ビートたけしにとって、絶好のフリになる。権威を身にまとった人間が、奇妙な扮装で無茶をしたり、つまずいて無様にコケたりすれば、たとえ単純であっても、それだけで面白い。”ふれ幅”をによる効果である」と述べます。

第4章「笑いの新たな潮流」の1「お笑い芸人とユーチューバー――ネットの笑いはユルいのか?」の冒頭を、「お笑い芸人は知的?」として、著者は「1980年代初頭の漫才ブーム以降、お笑い芸人という職業の社会的地位は上昇した。『人を笑わせること』の難しさを世間が認めるようになるとともに、お笑い芸人が尊敬される対象となったからである。『お笑いビッグ3』の息の長さは、そうした時代ならではのことでもあった。そのことはやがて、お笑い番組やバラエティ番組以外へのお笑い芸人の進出を促す。『人を笑わせる』には頭が良くなくてはいけない、つまり知性が必要というとらえ方が浸透した結果、それまでアナウンサーやジャーナリストが担当してきた報道番組や情報番組・ワイドショーのメインにお笑い芸人を起用する流れが定着する」と述べています。

「”芸人至上主義”の背景」では、「笑う社会」が発展する中で、笑いは複雑さを増し、より高度なものとなっていったとして、著者は「その起点となったのが『お笑い第3世代』、とりわけダウンタウンの登場であり、その流れのなかで『M-1グランプリ』が誕生したという経緯は、これまで述べてきた通りだ。そしてその結果、笑いができる人とそうでない人、笑いがわかる人とそうでない人、といった評価基準による階層秩序(ヒエラルキー)が生まれていった。要するに、テレビを中心として発展した1980年代以来の『笑う社会』の歴史においては、内輪感覚に基づく一体感の深まりと、笑いに関する個人的能力に基づく階層化という相反する動きが同時に進行してきた。このうち、先に述べた”芸人至上主義”は、階層化の帰結ということになる。お笑い芸人は、笑いのヒエラルキーの頂点に立ったのである」と述べています。

ところが2010年代になると、ネットという新たなメディアが急速に普及し、それに伴ってエンタメを担う新たな職業が脚光を浴び始めます。ユーチューバーです。2019年末、こんなニュースが話題になりました。学研ホールディングスが小学生を対象に行った調査「将来就きたい職業ランキング」の男子の部門で「YouTuberなどのネット配信者」が1位になったのです。しかし、YouTubeの笑いは、さんまのような芸人からは否定的に見られています。それは、なぜか。著者は、「それはおそらく、ユーチューバーの動画には『オチがない』からだ。正確に言えば、オチを前提にした構成にはなっていない。例えば、『~してみた』という動画の場合、やってみた結果、意外なハプニングや展開が生まれ、それがオチのようになって笑いを生むことはある。しかし、必ずしもそれは意図して導かれたものではない」と指摘しています。

さんまのような、常に笑いをとるための計算をしている立場からすると、こうした動画はそこに潜む笑いの可能性を最大限には引き出せておらず、「ヌルい」ものとみなされるとして、著者は「つまり、『お笑い怪獣』のさんまにとって、笑いへの貪欲さが足りないのである。しかしながら、ユーチューバーの動画は、お笑い芸人のネタとはそもそもベクトルその ものが異なっている。ユーチューバーにとって、結果がどうなるかに関係なく、視聴者が 求めているだろうことをやってみせるのが最も重要なのであり、やってみた時点で所期の 目的は達せられている。別の言い方をすれば、視聴者の代表としてなんでもやってみること、そして視聴者の共感を得てバーチャルなコミュニティを形成すること、それがユーチューバーの目指すものなのである」と述べるのでした。

「”二刀流”芸人の登場――テレビからYouTubeへ」では、さんまが強調するような「プロ」と「素人」、テレビとYouTubeのきっちりとした棲み分けは、急速に過去のものとなりつつあると指摘し、著者は「ここ数年のあいだに、有名お笑い芸人のYouTube進出が相次いだ。なかでも2020年6月にとんねるず・石橋貴明が公式チャンネル『貴ちゃんねるず』を開設したことは大きな話題を呼んだ。1980年代からテレビを自分の庭のようにしてきた、『お笑い第3世代』の一角を占めたとんねるずの石橋が、ネットに活動の場を求めたことにはインパクトがあった。近年、お笑い芸人が次々とネットに進出する背景には、コンプライアンス意識の高まりがあると言われる。かつては許された過激な企画も、昨今の社会規範や社会通念の変化に照らしてテレビでは許容されにくくなった。その結果、より自由な環境を求めた芸人たちがネットに目を向け始めたというわけである」と述べています。

「『やさしい笑い』の時代――さんまからサンドウィッチマンへ」では、さんまから「好きな芸人」ランキング1位を奪ったサンドウィッチマンの笑いは、「人を傷つけない笑い」だと評されると紹介し、著者は、「M-1優勝時に披露した『街頭アンケート』と『ピザの出前』のネタにしても、日常のよくある場面を設定して、富澤たけしのボケと伊達みきおのツッコミがテンポ良くやり取りを展開するというもの。ボケの内容としては何気ない聞き間違いや勘違いなどがベースである。そのため世代や性別を問わず、安心して笑うことができる」と述べています。

ただ、当時はサンドウィッチマンの笑いを「人を傷つけない」という観点から評価する声はまだそれほど見られなかったとして、著者は「あくまで漫才コンビとして呼吸の合った部分やネタの完成度の高さが評価されていた。ところが、ここ数年のあいだに『人を傷つけない』という観点からの評価がぐんと高まった。その表れが、序章でふれた2018年の『好きな芸人』ランキング1位の獲得である。しかもそれは、お笑い芸人の世界で長らくトップの座にあり、『好きな芸人』ランキングでも14年連続で1位の座にあった明石家さんまに取って代わってのことであった」と述べます。サンドウィッチマンの人気が、誰かを「いじる」ことで笑いを取ることが一般化していた従来の風潮へのアンチテーゼから来ていることは間違いないでしょう。

「お笑いビッグ3」については、2000年代に築いたポジションを2010年に入ってもそのままキープし続けたとして、著者は「ビートたけしは映画監督としての成功をベースにしつつ、テレビではご意見番としてのポジションをますます確固たるものにしている。タモリは、『ブラタモリ』や『タモリ倶楽部』のような番組を通じて趣味人としての道を究め、これぞタモリと言うべきマイペースな活動ぶりだ。そのなかで明石家さんまだけが、笑いの最前線で活躍してきた。1980年代以来、『ボケとツッコミ』の笑いを基盤に成立した『笑う社会』の衰えぬパワーの象徴が、さんまであった」と述べています。

3「『肯定する笑い』の時代へ」では、「漫才ブームの歴史的意味」として、高度経済成長とともに普及したテレビは、同質性の意識を日々確認するための手段でもあったと指摘し、著者は「皆が同じ番組を見ているという感覚が、一体感の証となったからである。『NHK紅白歌合戦』が、いまだに破られていない81・4%という驚異的な視聴率を記録したのは、東京オリンピックが開催される前年、1963年のことだった。高度経済成長の真っただ中にあって、この番組は国民の年中行事となったのであり、まさにそれは象徴的な出来事であった」と述べています。

「ボケとツッコミ」の笑いは、同質的社会を維持する基盤になりました。その中で、例えば「いじる」という、他者とのかかわりかたが市民権を得ていくことを指摘し、著者は「笑いにおいて『いじる』という表現は、相手を軽くからかうことを指す。その範囲は広い。日常のちょっとした失敗から、『ハゲ』『デブ』『ブス』といった容姿、『貧乏』といった経済状況、あるいはその人物の過去の恥ずかしい失敗や性的嗜好に至るまで、さまざまだ。『ボケとツッコミ』の図式に照らせば、これらの特徴を一種のボケととらえ、ツッコむのが『いじり』ということになるだろう」と述べています。

こうした「いじり」には、しばしば言われるように「いじめ」と紙一重のところがあるとして、著者は「軽くいじっているつもりが、暴力や差別と何ら変わらないものとなり、相手を深く傷つけてしまうことが起こり得る。それでも『いじり』は、バラエティ番組における笑いのツールとしてなくなってはいない。それは、同質性という前提が、その場における意識として決定的に揺らいではいないからである。それによって、いじられた側が『おいしい』というとらえかたも出てくる。だからこそ、一定の限度はあるにせよ、個人の属性を笑いのネタにすることが許容される」と述べるのでした。

「『一億総中流』意識の揺らぎ」では、2000年代に入ったあたりから、現実社会において、そうした同質性の意識に揺らぎが生じ始めたことが指摘されます。一方で、オタクの大衆化による「一億総オタク」化の傾向も見て取れます。矢野経済研究所が実施した2017年の調査によれば、18歳から69歳の男女のうち、約5人に1人が「オタク」(「自分自身をオタクと思っている、または、人からオタクと言われたことがある人)であるという結果が出ました。この調査では、2030年にはオタクの比率は30%を超え、40%に近づくと予測しています。

「オタクの大衆化」では、こうしたオタクの大衆化傾向は、一定の豊かさが維持されてきたなかで個人優先の生き方が成熟したことの帰結ととらえられるはずだとして、著者は「出世や経済力の上昇を望むのではなく、個人的な趣味・嗜好の充実を優先させる生き方を選ぶ人が、無視できない数になってきたのである。そのことは、社会そのものの構図を変えていく。「一億総中流」の時代にあっては、日本社会全体でひとつの”巨大な世間”が形作られていたとすれば、「一億総オタク」の時代においては、趣味・嗜好に応じて”小さな世間”がそこかしこに形成され、群れをなすようになる。言い換えれば、同質性のかたちが細分化・多様化することで、それまでの一枚岩的な同質性を前提にした社会ではなくなりつつあるのである」と述べます。

「他者を肯定する笑い」では、サンドウィッチマンは、2011年3月11日に東日本大震災が発生した際、たまたまテレビ番組のロケで宮城県気仙沼に来ていたことを紹介し、著者は「まさに当事者として震災を体験したわけである。もともと2人は東北出身ということもあり、震災後の復興に向けたボランティア、募金活動、お笑いライブなど、さまざまな被災地支援活動に熱心に取り組むことになる」と述べています。

時代は、彼らのような社会とのスタンスの取りかたを、お笑い芸人にも求めるようになりつつあると指摘し、著者は「彼らの代名詞である『人を傷つけない笑い』『やさしい笑い』は、世間の空気に忖度して当たり障りのないことを言う笑いではない。他者との共存を実現していくための、きわめて繊細かつ実践的な笑いである」「相互性の笑いとは、見知らぬ他者との共存のしかたを探り続けることであり、真の意味において他者を肯定する笑いに他ならないのである。」と述べるのでした。

最終章「『笑う社会』の行方――「お笑いビッグ3」が残したもの」では、2020年の『M―1グランプリ』で優勝したマヂカルラブリーが取り上げられます。彼らが決勝で彼らが披露したネタをめぐって論争が起こったことを紹介し、著者は「まだ記憶に新しいところだが、マヂカルラブリーのネタに対して少なからぬ視聴者がSNSなどで『あれは漫才なのか』などと書き込んだところ、『あれは漫才だ』といった反論がなされたのである。しかもそれは視聴者だけにとどまらず、松本人志など、当日の審査員や他のお笑い芸人をも巻き込んでの大論争に発展した。なぜ、『あれは漫才なのか』という声が沸き上がったのか? いくつか理由はあるだろうが、ひとつはマヂカルラブリーのネタが”しゃべらない漫才”だったからである」と述べています。

ボケとツッコミの定型をいかに崩すかということが、もうひとつの漫才の歴史であり、それを最も先鋭的におこなったのが「お笑い第3世代」のダウンタウン、なかでも松本人志だったとして、著者は「例えば、松本が『一人大喜利』をしたとき、そこでなされたのは、ツッコミなしのボケだけで笑いは成立するかという果敢な実験であった」と述べます。また、M-1審査員を務める松本人志が、「あれは漫才なのか」という疑問に答えて言った「漫才の定義は基本的にない」という言葉は、松本自身の信仰告白でもあったと指摘します。

そしてそのとき、漫才の歴史は上書きされることになったのでした。伝統的なしゃべくり漫才ではなく、ダウンタウン的な崩す笑いが漫才の新たな歴史的起点となり、漫才は「なんでもあり」の自由なものであることが”公式見解”となったと指摘し、著者は「そうなれば、マヂカルラブリーの『掛け合いのない漫才』も、漫才の定義を裏切るという点で立派な漫才である。結局、『あれは漫才なのか』論争は、論争の帰趨そのものよりも、そうした歴史の書き換えをもたらした出来事として記憶されるべきものであるように思う」と述べるのでした。

「あとがき」で、著者は、「お笑いビッグ3」をシンボリックな存在とする1980年代以降の「笑う社会」、すなわち笑いが世界の中心になった社会の変遷を描き出すことが本書の基本テーマであるとして、「直接のきっかけは、ここ数年のあいだで、見ない日はないと言っていいくらいになった『お笑い第7世代』の存在である。そこには確かにブーム的側面もあるだろうし、それぞれの芸風も一様ではない。だが私には、もっと深いところでの笑いと社会の関係性の変化が、そこに表れているように思われた。そしてそこに生まれる新しい笑いを、本書では『相互性の笑い』と名づけた」と述べています。

「相互性の笑い」は、社会の中に存在する他者とのさまざまなギャップを認めた上で、その違いを互いに肯定するなかから生み出されるような笑いのことであるといいます。そして、それは、「一億総中流」意識のような一体感を前提にして成立するような、これまでの「同質性の笑い」とは本質的に違っているのです。最後に、著者は「『同質性の笑い』から『相互性の笑い』へ。私には、いま、笑いが大きな過渡期を迎えつつあるように見える」と述べるのでした。社会学者の著者が書いただけあって、本書を読んで、「お笑い」が社会を映す鏡であることがよく理解できました。コロナ後のお笑いはどうなるのでしょうか?