- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2075 芸術・芸能・映画 『役者は一日にしてならず』 春日太一著(小学館)

2021.10.12

『役者は一日にしてならず』春日太一著(小学館)を読みました。「週刊ポスト」に連載された「役者は言葉でできている」の初の書籍化で、16人の名優へのインタビューが掲載されています。名作の秘話、役作りの真髄を語り尽くす珠玉の役者論となっています。著者は1977年、東京都生まれ。映画史・時代劇研究家。日本大学大学院博士後期課程修了(芸術学博士)。著書に、一条真也の読書館『美しく、狂おしく 岩下志麻の女優道』で紹介した本など多数。

本書の帯

本書の帯

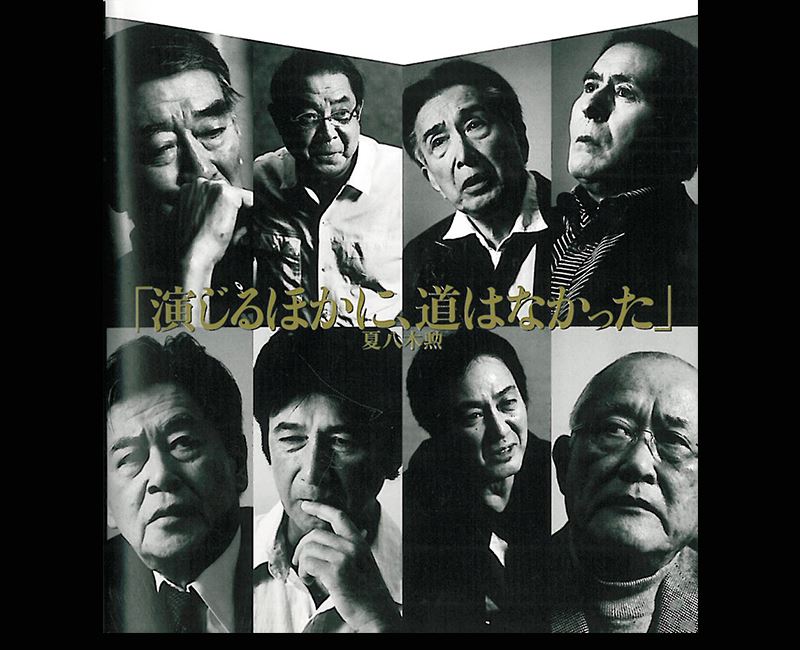

本書の帯には名優たちの顔写真が並び、「魂を揺さぶる名優16人の白熱インタビュー」と書かれています。帯の裏にも名優たちの顔写真が並び、「演じるほかに、道はなかった」という夏八木勲の言葉が記されています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「『週刊ポスト』連載の人気コラム『役者は言葉でできている』が未収録部分を大幅に加筆し待望の単行本化! 著者が愛してやまない名脇役、夏八木勲・蟹江敬三の生涯最後のロングインタビューも収録。人生を演技に賭した男たちの言葉には『命』が宿る」

名優の仕事は熱く、名優の言葉は深いです。

以下は、本書に登場する名優たちの言葉です。

平幹二朗「自己主張を消して、存在する」

千葉真一「日本のアクションを、変えてやる」

夏八木勲「演じるほかに、道はなかった」

中村敦夫「演技の間は、サッカーに似ている」

林与一「仕事のないときこそ、芸に差が付く」

近藤正臣「時代の妖怪で、あればいい」

松方弘樹「斬るときは、手首の力を抜け」

前田吟「演技とは、

ホテルの鍵穴から覗かれているようなものだ」

平泉成「スターはベンツに乗れ、役者は電車に乗れ」

杉良太郎「死には、美学がある」

蟹江敬三「セリフは、魂の叫びだ」

綿引勝彦「感情は、後払い」

伊吹吾郎「印籠には、持ち方がある」

風間杜夫「セリフにも、表情がある」

平幹二朗へのインタビューでは、1960年初頭から半ばにかけて数多くの東映時代劇に悪役として出演した平が、「時代劇の所作は東映時代劇にたくさん出たおかげで覚えられましたね。古いしきたりや、裏方の技術が集結した撮影所ですから、一つ一つの芝居に細かく駄目が出るんです。それで自然に身についていきました。時代劇に慣れた方の中に入り込んでいったので、一から丁寧に教えていただけました」と語っています。

1978年、平幹二朗は蜷川幸雄演出の『王女メディア』に出演。人形作家の辻村ジュサブローがデザインした、乳房を剥き出しにしたような毒々しい衣装に身を包んだ異形の女形の姿が、観客に衝撃を与えました。平は「その前に坂東玉三郎さんと『マクベス』をやりましてね。僕がマクベスで玉三郎さんがマクベス夫人でした。その時、僕は一生懸命にセリフを言っていたのですが、前の客席に目が行ったらご婦人方がセリフを言っている僕を見ないで、ジッと耐えている玉三郎さんを見ているんです。玉さんの美しさはもちろんあるのですが、ジェンダーを超えた存在の摩訶不思議な感じが好奇の目を引くんだと思いました。それで、僕も女形をやってみたくなったんです」と語ります。

さらに、天下の怪優・平幹二朗は「芝居でも『ドラキュラ ‛90 』という現代もののドラキュラとか、信長とお市の近親相姦的なムードの芝居を明治座でやったりとか。そういう役って好きなんです。耽美的な役とか執念に固まっている役とか。演じていて、いろいろと工夫ができますから。それから、僕の志向としてはコミカルではなく怪奇的にしたい。その人間の持っている、感じられる悲しみを探ろうとします。それが見つかると、役作りが面白くなってくるんですよね。映画『RAMPO』の侯爵役もそうでしたが、怪奇なことをやる向こうに哀しみとかいろんな面が見えてくると、楽しんでやれるんです」と語ります。

そして、平幹二朗はこう語るのでした。

「僕は自分では自分の言葉で内面を外に出すことができません。そこに役という仮面があると自分の内面が自由に動き出すんです。仮面があることで安心して、悪い衝動も毒々しい衝動も、悲しみも、そういうものが全てマグマのように噴き出してくるんです。僕の中に持っていたものが、この時とばかりに押し出されてくる感じはありますね。ですから、まがまがしい役をやる時って、工夫するのに苦労した記憶はないんです。そういうものが一瞬湧いて拡大していくと、面白く転がっていくというか」

一条真也の新ハートフル・ブログ「千葉真一さん、逝く!」で紹介したように、今年8月19日に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった千葉真一へのインタビューでは、千葉が深作欣二監督と「肉体も俳優の言葉」ということをよく話していたことを明かし、「映画俳優というのは、監督のどんな要求にも笑って応えられる肉体を持っていなければなりません。演技というのは顔でするんじゃなくて、五体でするものなんですよ。たとえば、顔は向こうを向いて、後ろ姿だけで男の哀しみを表わすことってありますよね。それは背中で、足で、手で、つまり五体で表現するってことなんです。そのためには、肉体がきちんとしていないとできません。動きのない役は動ける役者にしかできない。真田広之がまさにそうですよ。動きのない役を随分やっているけど、みんな上手い。それは、彼が動けるから。動けない人が動きのない役をやると無様にしかなりません」と語っています。

その千葉真一と角川映画「戦国自衛隊」(1979年)で共演したのが夏八木勲です。千葉が演じる伊庭義明と夏八木が演じる長尾景虎は一緒に天下を取ろうと誓い合いますが、上司の命令で景虎は伊庭ら自衛隊員たちを、裏切って殺すことになります。夏八木へのインタビューでは、夏八木が文学座研究所での1年を終えた1963年(わたしが生まれた年です)、今度は俳優座養成所に入ったことを紹介し、著者は「この時の同期生には他に原田芳雄、林隆三、地井武男、村井国夫、前田吟、小野武彦、高橋長英、太地喜和子、栗原小巻といった後に映画演劇界を担う若者たちが顔を揃えていて、彼らは『花の十五期生』と呼ばれることになる」と書いています。

「戦国自衛隊」での長尾景虎やNHK大河ドラマ「葵~徳川三代」(2000年)での島左近など、夏八木が戦国武将を演じる時、その鎧姿は他の役者から抜きんでて凛々しいという著者に対して、夏八木は「鎧の着こなし」として、「特にこだわりは持っていませんが、姿勢というのはあると思います。一本、ガンと通ってないとお話にならんですから。鎧を着た時は姿勢に気を付けています。武士が座っている時と商人が座っている時で、座り姿は違うでしょう。ましてや、鎧甲なんて着たら、そうでしょう。鎧甲なりの立ち方、座り方は当然あるはずだと思うんです。それが一番楽な姿勢なんじゃないですかね。重さを普通以上に感じないといいますか。姿勢が崩れると、鎧が重く感じてきて立ち姿も良くなくなると思うんです。恐らく、益荒男としての姿勢が僕の意識の中にあるのかもしれません」と語っています。

笹沢左保の時代小説を原作とし、フジテレビ系列で1972年1月1日より放映されたテレビドラマ「木枯らし紋次郎」に主演して一世を風靡した中村敦夫へのインタビューでは、中村は「基本的に映画やテレビドラマの芝居はリアリズム。現実の再現に近いほど迫力があります。細かいところをカメラは捉えるから、あまり誇張するとおかしく映る。それに演劇だと地声で全部届かせなきゃいけないから、呟く時でも大声になりますが、映画だとマイクロフォンが呟き声でも拾ってくれる。ですから、演劇的な手法を映画に持ち込んだら様式的すぎて、リアリティがなくなってしまう。周りがボソボソ喋っているのを見て、僕も最初は戸惑いましたが、ラッシュフィルムを見ているうちに『演じる』という気持ちがあまりない方が自然に映るということが段々と分かりました。『紋次郎』が上手くいったのは、まさに『何もしなかった』からです」と語ります。

1984年、中村敦夫は情報番組「地球発22時」(毎日放送)でニュースキャスターに転身しました。ニュース原稿を読みだけの「アナウンサー」ではない、自分で取材して自分で意見を述べる「キャスター」の草分け的存在になりましたが、中村は「人間というのは誰もが皆、演技者だと僕は思います。社会を形成するためには、誰にでも役割がある。それを果たすために、演技をしているんです。親父は親父らしくする。いつまでも若者みたいだったら困るわけでしょう。子供も、小さい時から親父らしかったら、親父の立場がなくなる。大人になれば、なおさらですよ。社会から台本を与えられているんです。それを『職業的身振り』と呼んでいますが、その職業にふさわしい言葉遣いとか、身振りとか、雰囲気を考えて演じないと、どんな仕事でも上手くいかない気がします。だから、人間というのはみんな俳優なんです」と語っています。

中村敦夫は1983年に小説『チェンマイの首』で文筆活動を開始、1988年の「土壇場でハリーライム」(テレビ朝日)以降はミステリー、コメディ、時代劇と幅広くテレビドラマの脚本も執筆していますが、「演劇や映画の世界で自在に人間を操ることができるのは、シナリオライターだけです。監督だって、脚本を基に人間を動かしているだけですから。どんな名優でも脚本が酷かったら惨敗です。同じ人かと思うくらい、見る影がなくなってしまう。ですから、俳優にも脚本に関する能力は必要なんです。脚本に足りないと思うところは自分で補う。でも、やりすぎてはダメです。自分が目立つために脚本にイチャモンをつける俳優はダメですよ。自分が目立ちたくてそういう主張をする俳優はダメです」と語っています。

2017年1月27日に死去した松方弘樹へのインタビューでは、著者は「名奉行 遠山の金さん」(1988年~98年・テレビ朝日)の白州での凛々しい姿や、任侠映画での美しい着流し姿を賞賛します。松方は、「時代劇とヤクザとで着流しの長さは変えています。ヤクザの時は2寸くらい短い。それは衣装部と相談して決めていますね。今は自分で衣装を着たり帯を締められる役者はいないでしょう。着流しを衣装さんに着させてもらう時、今の俳優さんは足を開いて突っ立っている。それだと、帯から下がフレアスカートみたいになってしまいます。僕は着流しを着る時は足をクロス気味に閉じて着ます。そうすると、タイトスカートになるんです。先輩がそうして着ているのを僕は見てきましたが、今の若い俳優さんは見ていない。それでは何十回着てもダメです。袴の位置も帯の位置も、自分で前を合わせてちゃんと着ないと。帯も締められっぱなしだから、途中で苦しいと言い出す。帯も自分で巻きながら二重目に来た時にブレーキを引っかけると絶対に締まらないんですよ」と語っています。

松方は2009年の大河ドラマ「天地人」で徳川家康を憎々しい悪役として演じました。他にも、「柳生一族の陰謀」(1978年)の徳川家光など、松方が歴史上の人物を演じる際は、史実のイメージに留まらない毒々しさを放つことが多いと、著者は指摘します。松方は、「演じる上では悪の方が面白い。人殺しも、殺されるのも、映画やドラマの中でしかできません。それを『らしく』見せるのが演者でしょう。その時に一番『らしく』見せられるのが悪役なんです。主役は淡々としている方がいい。ずっと出ているわけですから、やり過ぎるとお客さんが飽きるんですよ。映画ってマンツーマンで対峙しているわけですからね」と語っています。

悪役といえば、本書で前田吟も「悪役をやる時は、『嫌だな』『不潔だな』という芝居はテレビだと通用しない。目つきとか、しょっちゅう耳をほじるとか、人が大事な時に鼻毛を抜くとか、そういう一つの癖を持つことだね。あとは、静かなところを静かすぎるくらいにやったり、怒るところで異常に怒ったりとか、人から嫌われる人って、たいていそうやって日常生活で戸惑わせることをやってるよね。そこは意識していま」と語っています。

前田吟も俳優座の「花の十五期生」の1人でした。同期には夏八木勲、原田芳雄ら錚々たる面々がいましたが、前田は「原田芳雄は本来なら1期上で、みんな『兄貴』と呼んでいました。ところが、僕らが3年になった時に原田は留年してこっちの学年に降りてきた。養成所は3年になると、卒業公演を含めて舞台公演が3回あります。その3回とも主役は原田でした。夏八木も含め、最初はみんな萎えましたが、刺激にもなりましてね。みんなして『おのれ!』って。そういうライバルがたくさんいて、切磋琢磨できたことが大きかった。それこそ、死ぬまで切磋琢磨しないと誰かに追い抜かれちゃうという気持ちがありましたね」と語っています。

杉良太郎へのインタビューでは、著者は、「右門捕物帖」(1974年・テレビ朝日)や「新五捕物帳」(1977年・日本テレビ)など、杉主演の時代劇の多くはただの勧善懲悪ではなく、どこか救いのなさの漂う哀しい作品が多いと指摘します。こうした作風は、杉自身が脚本や演出にアイディアを出しながら練り上げたものだったことが明かされ、杉は「立ち回りもしっかり習っていない。演技も習っていない。先生もいない。歌手出身で芝居の基礎もなく、名優の息子でもない、どこで湧いたか分からないボウフラ役者。そんな私がこの世界で生きていこうとすると、『身分が違う』とイジメのようなものに遭う時代でした。そこに抵抗して、激しく力一杯やってきました。そしてある日、自分流を作ろうと思ったんです。『杉演劇』を商業演劇の中に確立させようと。杉演劇とは様式美とリアリズムの混合です。セリフの中にも、音楽・照明にも様式美とリアリズムを混合させ、杉良太郎にしかできない独自の演劇法を確立していきました」と語っています。

また、杉は以下のようにも語っています。

「役者は口を出すなという意見もありましたが、視聴率を背負っているのは主役です。視聴率が下がった時、『お前はもう人気がないから』と降ろされるのは監督でも脚本家でもなく、主役なのです。ですので、作品を良くするための責任があると思っていました。私は常にただのプロではなく、プロ中のプロでなければいけないと思っています。お金をいただいた瞬間からその人はプロです。しかしプロの中のプロ、一握りに入っていくのは物凄く過酷で。そのためには人に何と言われようと、役者として非常識な考えを持たなければダメです。常識通りの芝居をしても道を切り開くことはできません。それにドラマは常識通りにはいかないですから。常識通りの教科書は頭にない。もっと非常識でありたいと願っています」

さらに、時代劇について、名優・杉良太郎は「『時代劇をやってきました』という人がいます。ほとんどの方は時代劇をやったのではなく、『鬘と着物をつけてお芝居をしました』と言うべきです。時代劇は、その時代を生きた文化や習慣をどこまで自分のものにできるかということが大切です。現在の文化や習慣との違いを理解し、身につけなければなりません。それが自然と画面から『時代劇のにおい』として視聴者に伝わることで、時代劇の面白さを感じていただけるのではないかと思います。立ち回りで言えば申し合いをするのではなく、本当に斬るか斬られるかの切迫した世界に入れるかどうか。体の中から出てくる殺気とか、追いつめられた悲壮感とかがはっきりと画面に出てこなければ、ただのチャンバラごっこになってしまいます」と語るのでした。

蟹江敬三へのインタビューは2013年12月2日に行われましたが、彼は2014年3月30日に亡くなったので、これが生前最後のインタビューとなりました。名脇役として活躍した蟹江ですが、特に凶悪な犯人役を得意としました。有名なのは「Gメン75」の望月源治で、手斧を凶器に己の欲望の為に何人もの人間を惨殺してきた伝説の殺人鬼です。日本のドラマ史上最も極悪非道な男と言ってもいい望月源治を見事に演じきった蟹江は、「役者にとって、悪は魅力的ですよ。普段の自分にはできない非日常なことをしているわけですから。もしかしたら、悪っていうのは自分にありえたかもしれない人生だと考えると、役に入りやすい。どんな人でも、そういう悪の芽をいっぱい持っているんじゃないでしょうか」と語っています。

2021年1月13日に死去した綿引勝彦も、本書で「悪役を演じる」ことについて、「悪を演じるには、悪と思わないで演じることだね。その道に行くしかなかった人間だと思って演じる。そうしないと面白くない。僕としては別に『悪』を演じているつもりは全くなかった。『悪』を前に押し出して演じるんじゃなくて、そんなのは後の方に飛んでいて『こういう人間をいかに料理して演じるか』ということです。善悪なんて、意味のないことなんですよ。それから、善悪問わず、主役と対等に立っていなきゃいけないということを意識していました自分も立ち役として成り立っていないと、主役に失礼だから。役者にとって、『引く』なんてことは、まずないですよ。みんなそうだと思う。『この人に負けない』『こんな奴に負けてたまるか』そんな想いでやっています」と語っています。

また演劇について、綿引は「演劇の世界には『感情は後払い』という言葉があります。下手な役者がやると興奮した芝居ばかりやってしまいますよね。そうじゃなくて、感情というのはいつも後ろになくてはいけないんですよ。誰だって、怒りたくても実際には怒らずに我慢するでしょう。いろんな言葉を選びながら、感情を抑える。それは演劇も同じなんですよ。喋るっていう行為には必ず裏に感情があって、今言っている言葉が必ずしも正しいとは限らない。それが演劇の基本なんです」とも語っています。

伊吹吾郎へのインタビューでは、「大河ドラマを中心に、伊吹は武将役を演じることが多いが、その時はいつも、本当に歴戦をくぐりぬけてきた猛者の雰囲気が漂っている」という著者に対して、伊吹は「武将というのは、僕にはやりやすいんだ。あの甲冑をつけてたら、誰でも武将に見えると思う。でも、動くとバレるのよ。だから、武将を演じる時は、一つ一つの動きに意識を持たないといけない。たとえば立つ時でも手をついて『うんしょ』って立つんじゃダメなんだよ。微動だにしないまま、体ごと真直ぐに立たないと弱く見えちゃう」と語っています。

田村亮へのインタビューでは、日本映画史に燦然と輝く名優であった父・坂東妻三郎について、田村は「親父って、殺陣をしていても足を開かないんですよ。斬るとき、みんなはバサッと足の裾を拡げるけど、親父は閉じる。そっちのほうが綺麗に見えるんです。そのために、親父は畳の縁をつたって歩く練習をしていました。あの上を何度も急ぎ足で歩くんです。着物の着方でも、今はみんなキチンとしているけど、親父はダラッとしていた。それで僕も、着付けにしても袴でもあえてゆったりと着てみたりします。足元も、ここは足袋をはかない方が色っぽいのかなと思って、素足に草履をひっかけたり。役に忠実な芝居さえやっていれば、あとは汚いより美しい方がいいですから。特に舞台は、いつも全身をお客さんに見せているじゃない。だから、立ち姿が凄く大事なんです」と語っています。

風間杜夫へのインタビューでは、1986年から「銭形平次」(日本テレビ)で主役の平次を演じた風間が「時代劇の所作は全て先輩たちの真似ですよ。映画を観ながら、いろんな俳優さんたちの動きを記憶してきましたから。『銭形』の時は推理ものですから、フとひらめいた時の目の芝居に気をつけました。あと、橋蔵さんは座布団に正座して座る時もただ座らずに裾を払ってから座るんですよ。そういう動きを記憶していました。それから、畳の縁は踏まないとか、襖の開け方とか。一番難しいのは走り方です。現代劇風に走ると時代劇に見えないんです。時代劇ではグッと腰を落として走る。昔の人が本当にそう走ったかは分かりませんが、時代劇にはそういう継承される芝居があるんです」と語っています。

「おわりに」を、著者はこう書きだしています。

「本書は『週刊ポスト』の連載「役者は言葉でできている」を大幅に加筆して書籍化した一冊だ。それにしても、つくづく感慨深いものがある。というのも、つい5年前まで筆者は『役者のインタビューはしない』ことを旨としていたからだ。撮影所のスタッフなど、裏方への取材に基づきながら執筆することを第一に考えて仕事を続けてきた身には、役者のいる「表側」は華やかな別世界であり、『面白いエピソード』は得られるかもしれないが、とうてい共感を抱くことはできないと考えていた」

そのような経緯で役者へのインタビューを敢行した著者が、その結果、分かったのは、「役者は裏方と別世界にいるのでは決してなく、お互いに1つのチームを形成して作品作りに臨んでいるということだった」そうです。それならば、映画作りの裏側を知る上での「時代の証言者」として、役者たちの話も取材しておく必要があると思えてきたという著者は、その時、「役者のインタビューはしない」というポリシーは捨てたのでした。役者というと特殊な仕事のようにも思えますが、そのプロフェッショナル論や精神論、技術論などは、政治家や経営者をはじめ、さまざまな職業に通じるものがあると思いました。わたし自身も、とても勉強になりました。