- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

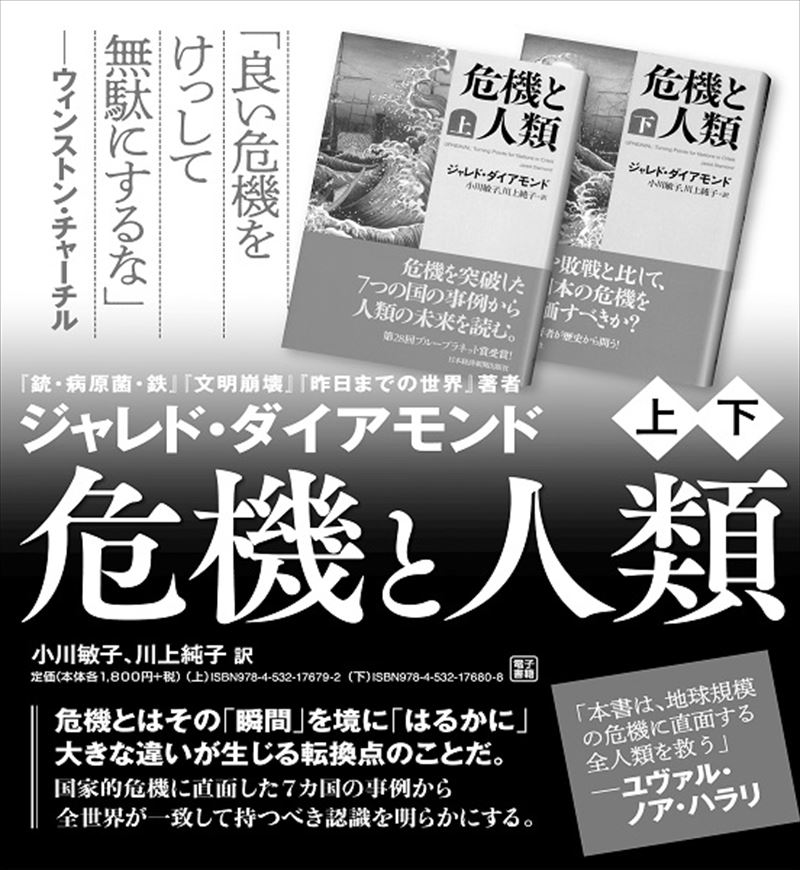

No.2083 歴史・文明・文化 『危機と人類【上下巻】』 ジャレド・ダイアモンド著、小川敏子・川上純子訳(日本経済新聞出版社)

2021.11.16

東京に来ています。11月15日の東京の新型コロナウイルスの新規感染者はわずか7人でした。パンデミックの「危機」は去ったのでしょうか? 『危機と人類』上下巻、ジャレド・ダイアモンド著、小川敏子・川上純子訳(日本経済新聞出版社)をご紹介します。過去の人類史から学び、将来の危機に備えることを考える大著です。

著者は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)地理学教授。1937年ボストン生まれ。ハーバード大学で生物学、ケンブリッジ大学で生理学を修めますが、やがてその研究領域は進化生物学、鳥類学、人類生態学へと発展していきます。カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部生理学教授を経て、同校地理学教授。アメリカ科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、アメリカ哲学協会会員。アメリカ国家科学賞、タイラー賞、コスモス賞、ピュリツァー賞、マッカーサー・フェロー、ブループラネット賞など受賞多数。

上巻の帯

上巻の帯

上巻のカバー表紙には、吉田松陰の「下田踏海」の絵が描かれ、帯には「危機を突破した7つの国の事例から人類の未来を読む」「第28回ブループラネット賞受賞!」と書かれています。帯の裏には、「国家がいかに危機を乗り越えたか? 明快な筆致に引き込まれる。本書は、地球規模の危機に直面する全人類を救うかもしれない」というユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』著者)の言葉が紹介されています。

上巻の帯の裏

上巻の帯の裏

上巻のカバー前そでには、「遠くない過去の人類史から何を学び、どう将来の危機に備えるか?」として、「ペリー来航で開国を迫られた日本、ソ連に侵攻されたフィンランド、軍事クーデターとピノチェトの独裁政権に苦しんだチリ、クーデター失敗と大量虐殺を経験したインドネシア、東西分断とナチスの負の遺産に向き合ったドイツ、白豪主義の放棄とナショナル・アイデンティティの危機に直面したオーストラリア、そして現在進行中の危機に直面するアメリカと日本……。国家的危機に直面した各国国民は、いかにして変革を選び取り、繁栄への道を進むことができたのか『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』で知られるジャレド・ダイアモンド博士が、世界7カ国の事例から、次の劇的変化を乗り越えるための叡智を解き明かす!」と書かれています。

下巻の帯

下巻の帯

下巻のカバー表紙にも吉田松陰の「下田踏海」の絵が描かれ、帯には「開国や配線と比して、現代日本の危機をどう評価すべきか?」「博覧強記の著者が歴史から問う!」と書かれています。帯の裏には、「非常に広範な視野から今日の環境問題の根源を深く洞察し、人類文明史における環境問題の意義を独自の視点から解き明かした……環境問題は人類の歴史の基礎であるとして、国や世代を超えて人々の現代文明への意義に働きかけ、人々の価値観を目指すべき次の文明のあり方へと意識を向けさせた」という第28回ブループラネット賞授賞理由が紹介されます。

下巻の帯の裏

下巻の帯の裏

下巻のカバー前そでには、「日本、アメリカ、世界を襲う現代の危機と解決への道筋を提案する!」として、「国家的危機に直面した国々は、選択的変化によって生き残る――では、現代日本が選ぶべき変化とは何か? 現代日本は数多くの国家的問題を抱えているが、なかには日本人が無視しているように見えるものもある。女性の役割、少子化、人口減少、高齢化、膨大な国債発行残高には関心が寄せられている一方で、天然資源の保護、移民の受け入れ、隣国との非友好的関係、第二次世界大戦の清算といった問題には、関心が低いようだ。現代日本は、基本的価値観を再評価し、意味が薄れたものと残すべきものを峻別し、新しい価値観をさらに加えることで、現実に適応できるだろうか? 博覧強記の博士が、世界を襲う危機と、解決への道筋を提案する」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

【上巻】

「日本語版への序文」

プロローグ「ココナッツグローブ大火が残したもの」

第1部 個人

第1章 個人的危機

第2部 国家

――明らかになった危機

第2章 フィンランドの対ソ戦争

第3章 近代日本の起源

第4章 すべてのチリ人のためのチリ

第5章 インドネシア、新しい国の誕生

第6章 ドイツの再建

【下巻】

第7章 オーストラリア――われわれは何者か?

第3部 国家と世界

――進行中の危機

第8章 日本を待ち受けるもの

第9章 アメリカを待ち受けるもの

――強みと最大の問題

第10章 アメリカを待ち受けるもの

――その他の三つの問題

第11章 世界を待ち受けるもの

エピローグ「教訓、疑問、そして展望」

アマゾンより

アマゾンより

プロローグ「ココナツグローブ大火が残したもの」の冒頭を「ふたつの人生経験」として、著者は「たいていの人は、一生のうち何回か、個人的危機や大きな変化を経験する。それを乗り越えるために自分を変えようと試みるが、奏功する場合もしない場合もある。同じように国家も危機に見舞われることがあり、それを国家的変革によって乗り越えようとするが、こちらもやはり成否が分かれる。個人的危機の解決法については、医療関係者や心理療法士による膨大な研究や事例の記録が蓄積されている。そこから得られた結論を活用して、国家的危機の解決法を解明できないだろうか」と書きだしています。

1942年11月28日、ボストンにあるココナッツグローブというナイトクラブで火災が発生し、火はまたたくまに客でごった返す店内に広がりました。出入口は1カ所のみで、しかも逃げようと殺到する人々で回転ドアが詰まり、開かなくなってしまいました。窒息、煙や有毒ガスの吸入、圧死、火傷によって、死者492人、負傷者も数百人にのぼったとして、著者は「ボストン市内の医療関係者は、火事の直接の死者や負傷者ばかりでなく、心の傷を訴える患者の多さにも圧倒された。自分の妻や夫、子ども、兄弟姉妹が恐ろしい亡くなりかたをしたことに取り乱す被害者家族と、何百人もが命を落としたのに自分は助かったという罪悪感がトラウマとなった生存者である」と書いています。

午後10時15分まで、彼らの人生は平常でした。著者は、「感謝祭の週末を祝う人たち、アメリカンフットボールの試合結果が気になる人たち、戦時中に与えられた休暇を楽しむ兵士たち。だが午後11時には、大半の犠牲者はすでに亡くなっていた。そして被害者家族と生存者は、人生の危機に直面した。彼らの人生は、予想されていた軌道から外れてしまった。大切な人が亡くなったのに自分は生きているということに、良心の呵責を感じた」と書いています。火事を生き延びた人や被害者家族のなかには、生涯にわたりトラウマに苦しんだ人もいました。自殺した人も何人かいました。

しかし、著者は「大半の人々は喪失を認めることができない非常につらい数週間を経たのち、ゆっくりと悲嘆のプロセスをたどり、自分自身の存在価値を再評価し、生活を再建し、自分の世界すべてが崩壊したわけではないことに気づいていった。配偶者を亡くした人の多くが再婚した。だが、どんなに順調にみえる人であっても、彼らの人格は、大火後の新しいアイデンティティとその前からあった古いアイデンティティとが混ざり合ったモザイク状になっており、何十年も経った今も変わらない。本書では、この『モザイク』という比喩表現を用いて、異質な要素がぎこちなく混在する個人や国家を表現していく」と書いています。

著者は、1950年代のイギリスの危機についても言及しています。当時、イギリスはゆっくりと進行する国家的危機に直面していたと指摘し、「当時のイギリスは科学分野で世界をリードしていた。豊かな文化史を享受し、イギリス独自であることに誇りを抱き、かつて世界最強の海軍を有し、世界最大の富を謳歌し、史上最大の版図を誇っていた大英帝国時代の記憶に浸っていた。だが、残念ながら1950年代に入ると、イギリス経済は行き詰まり、領土も国力も失っていった。ヨーロッパ内の役割について葛藤し、長年の階級的格差と戦い、増えつづける移民に揺れていた」と述べます。

ココナッツグローブ大火とイギリスの経験は、本書のテーマの良い例であるとして、著者はこう述べるのでした。

「危機と変化への圧力は、1人ひとりと、その人が属する集団(個々人、チーム、会社、国家、全世界にいたる各階層に属する集団)に突きつけられる。危機のなかには、配偶者に見捨てられたり死別したりする場合や、国家が他国の脅威や攻撃にさらされた場合のように、外圧によって生じるものもある。逆に、内圧によって生じる危機もある。病気になった個人や、内乱が収まらない国家などだ。外圧でも内圧でも、それにうまく対応するためには、選択的変化が必要である。それは、国家も個人も同じだ。ここでのキーワードは『選択的』である。個人も国家も、かつてのアイデンティティを完全に捨て去り、まったく違うものへ変化するのは不可能であり、望ましいわけでもない。危機に直面した個人と国家にとって難しいのは、機能良好で変えなくてよい部分と、機能不全で変えなければならない部分との分別だ。そのためには、自身の能力と価値観を公正に評価する必要がある」

「危機とは何か?」として、著者は、「危機」とはどのように定義されるだろうかと問いかけ、「手はじめに単語の語源をみてみよう。英語の『crisis』は、ギリシア語の名詞『krisis』や動詞の『krino』から来ている。これらには『分ける』『決める』『区別をする』『転換点』といった、いくつかの意味がある。これらから『crisis』とは、『正念場』のことだと考えることもできるだろう。その『瞬間』の前と後とでは、他の『大半の』瞬間の前後よりも、『はるかに』大きな違いがある。そういう転換点のことだ。私が『瞬間』『大半の』『はるかに』という言葉にカギ括弧をつけたのは、瞬間の時間的短さや、状況変化の程度や、よくある小さな出来事や自然の成り行きで徐々に進行する変化ではなく『危機』と呼ぶにふさわしい転換点はどのくらい希少であるべきか、といった実際的な課題があるからだ」と述べます。

ある転換点を「危機」と呼ぶためには、どれほどの期間の短さ、重大性、希少性が必要でしょうか。著者は、「個人的危機は一生のうちで何回起こるのが適切か? 国家的危機はある地域の1000年単位の歴史で何回起こるのが適切か? これらの質問の答えは、その目的によって変わってくるため、ひとつではあり得ない。ひとつの極端な答えは、『危機』を『非常に長い間隔をあけて起こる、きわめて稀で劇的な大変動』と定義することだ。頻度としては、個人なら一生に2、3回、国家なら数世紀に一度程度だろう。一例を挙げよう。古代ローマ史を専門とする歴史研究者が、紀元前509年頃の共和制ローマ成立以降、『危機』と呼ばれるものは3つだけあった、と主張したとする。カルタゴとのポエニ戦争のうち最初のふたつ(紀元前264~241年と紀元前218~201年)、共和制から帝政への移行(紀元前23年頃)、ゲルマン民族の侵攻による西ローマ帝国の滅亡(紀元476年頃)の3つである」と述べます。

「個人的危機と国家的危機」として、個人的危機と国家的危機の比較は、類似しない要素もはっきりと浮き彫りにしてくれると指摘し、著者は「代表例としては、国家には指導者たちが存在し、個人にはいない。そのため、国家的危機では指導者たちの指導力、あるいは指導者たちが果たす役割が問題になるが、個人的危機ではそういうことはない。歴史家が長きにわたり議論しつづけているふたつの考え方がある。非凡は指導者たちが実際に歴史の流れを変えたのか(「リーダーシップ偉人説」と呼ばれる)、他の人が指導者だったとしても歴史は似たような結末だったのか(たとえば、ヒトラーは1930年に自動車事故で死にかけたが、もし彼が事故死したとしても第二次世界大戦は勃発しただろうか)」と述べています。

また、国家には政治制度や経済制度がありますが、個人にそのようなものはないといいます。国家的危機の解決では、必ず何らかの集団同士の意思の疎通があり、集団的意思決定がおこなわれるが、個人の場合、意思決定をするのはその人自身だとして、著者は「国家的危機の解決には、暴力革命(1973年のチリ)と平和的な漸進的変化(第二次世界大戦後のオーストラリア)のふたつがあるが、個人的危機の解決に暴力革命はあり得ない。このように、個人的危機と国家的危機には、類似点、メタファー、相違点がある。私が教えるUCLAの学生たちが国家的危機への理解を深めるのに、個人的危機との比較は役立つと考えたのは、このためだ」と述べるのでした。

第1部「個人」の第1章「個人的危機」では、「危機がたどる経緯」として、さまざまなかたちの個人的危機の原因としてもっとも多いのは人間関係の問題であると指摘し、著者は「離婚や、近しい人との仲違いや別れ、配偶者との関係継続に疑問を生じさせる不平不満などだ。離婚をすると、人はこんなふうに自問しがちだ。私は何を間違えたのだろう? なぜ配偶者は私と別れたかったのか? なぜこんなまずい選択をしてしまった? 再婚したら、今までと何を変えればいいだろう? そもそも再婚などあり得るのだろうか? 自分で選んだもっとも身近な人すらうまくやれない自分は、だめな人間では?」と述べます。

また、人間関係以外で、個人的危機の原因として多いのは、愛する人の死や病気、健康状態の悪化、仕事や経済状態にかかわる不安であるとして、著者は「信仰に関係する危機もある。篤信家が疑念にとらわれて苦しんだり、不信心者が急に宗教に引きつけられることもある。原因が何であれ、これらの個人的危機に共通するのは、人生に対処するうえで重要な何かうまくいっていない、何か新しい対処法をみつけなければいけない、という感覚である」と述べています。

クリニックの危機療法では複数回のカウンセリングを行いますが、その帰結はさまざまであるとして、著者は「最悪のケースでは患者が自殺を企て、ときに実際に自殺してしまう。効果的な新しい対処法をみつけだせなかった患者は、従来のやりかたに逆戻りし、悲しみや怒り、不満に苛まれてしまうかもしれない。だがベストなのは、患者が新たな、より効果的な対処法をみつけて、以前より強くなって危機を脱することだ。これを漢字二文字の『危機』はよく表わしている。『危』は『あぶないこと』、『機』は『きっかけ、機会』を意味する。同様な考えを、ドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェは『あなたを殺さないものは、あなたを強くする』と表現し、ウィンストン・チャーチルは『良い危機をけっして無駄にするな』と言った」と紹介しています。

「危機への対処」として、著者は「心理療法士は、危機にある人にどう対処するのだろうか?」と問いかけ、「昔から実践されている長期間の心理療法では、現在の問題の根本原因を解明しようと心理療法士は患者の子ども時代の経験を探るが、患者が危機の真っ只中のときには、この療法は時間がかかりすぎて不適切だ。危機療法は、切迫した危機自体に焦点を合わせる。これは、ボストンのマサチューセッツ総合病院に勤務していた精神科医のエリック・リンデマン博士が、ココナッツグローブ大火直後に考案した治療法である。大火のときには、ボストン中の病院が、何百人もの重傷者や瀕死の人の命を救うという医学的試練に立ち向かったが、同時に、それをさらに上回る数の、犠牲者の家族や友人たち、あるいは大火の生存者たちを襲う、悲しみや罪悪感に対処するという心理学的試練にも対応しなければならなかった」と述べています。

ココナッツグローブ大火の生存者たちは、「なぜこんな惨事が起きるのか」、そして、自分の愛する人が、焼死、圧死、窒息死といった悲惨な亡くなりかたをしたのに、「自分はどうしてまだ生きていられるのか」と自問していたとして、著者は「たとえば妻を亡くした男性は、自分が妻をココナッツグローブに誘わなければ妻は死なずに済んだのだと自分を責めた。そして罪の意識に耐え切れず、妻のもとへ行こうと、窓から飛び降りたのである。大火の被害者の火傷は外科的に治療できるが、心理療法士はどうすればトラウマを抱えた人々の助けになるのか? これは、ココナッツグローブ大火が心理療法そのものにもたらした危機であった。そして、このときの対応が、危機療法のはじまりとなるのである」と述べます。

危機に陥った人は、自分の人生は何もかもがうまくいかないという気持ちに打ちひしがれやすいと指摘し、著者は「思考停止状態では、できることをひとつずつやって前に進むことは難しい。したがって、初回カウンセリングで心理療法士がおこなうことは――または、自力で、あるいは友人の助けを借りて危機に対処する際の第一歩は――思考停止状態を克服するために『囲いをつくる』ことだ。危機に陥ってからうまくいかない問題を特定する作業のことで、『この囲いの内側が自分の人生をおかしくしている問題だけれども、この囲いの外側は通常通りで心配いらない』と考えられるようになる。問題を明確化し、それに『囲い』をつけるだけで、心が軽くなることもめずらしくない。そうなれば、心理療法士は、患者が囲いの内側の問題に対処する新たな方法を探究するのを、手助けすることができる。その結果、患者を思考停止に陥らせる全面的変化というほぼ実行不可能な方法を退け、選択的変化という実行可能な方法に着手させられるのだ」と述べています。

「帰結を左右する要因」として、危機療法の専門家たちは、個人的危機の解決の成功率を多少なりとも上げる要因を突き止めていることが紹介されます。それは、「1.危機に陥っていると認めること」「2.行動を起こすのは自分であるという責任の受容」「3.囲いをつくり、解決が必要な個人的問題を明確にすること」「4.他の人々やグループからの、物心両面での支援」「5.他の人々を問題解決の手本にすること」「6.自我の強さ」「7.公正な自己評価」「8.過去の危機体験」「9.忍耐力」「10.性格の柔軟性」「11.個人の基本的価値観」「12.個人的な制約がないこと」の12の要因です。

この中の「5.手本になる人々」では、周囲からの支援とも関連があるが、周囲の人には危機に対処する手本になるという有用性があるとして、著者は「危機を切り抜けた多くの人が認めるように、自分と似たような危機を克服できた人間を知っていれば、それは大きな助けとなる。その人が危機対応に役立つスキルを示していれば、それをまねることができるからだ。そういう手本になる人は、あなたの友人か、どうやって危機を克服できたのかを直接教えてくれる人であるのが理想的だが、直接の知り合いではなく、その人の人生や問題への対処法を読んだり聞いたりしたことしかない人物でも、手本にすることは可能だ。たとえば、ネルソン・マンデラやエレノア・ルーズベルト、ウィンストン・チャーチルと知り合いだという読者はほとんどいないと思う。だた偉人の伝記や自伝からアイデアやひらめきを得て、個人的危機の解決の手本にすることはできる」と述べています。

また、「8.過去の危機体験」では、危機を切り抜けた経験があれば、新たな危機も解決できるという大きな自信につながるが、反対に、以前の危機を克服できなかった場合、何をやっても成功しないだろうという無力感が増すとして、著者は「過去の危機体験の重要性は、思春期と青年期の危機が、その後の危機よりトラウマになりやすい、おもな理由である。たとえば、親密な関係の破綻は、いくつになってもつらい経験だが、それが人生で初めての親密な関係であれば、破綻はことさらつらいだろう。2回目からは、以前に似たような苦しみを克服してきたことを思い出して、どんなつらさにも耐えられる」と述べます。

第2部「国家――明らかになった危機」の第2章「フィンランドの対ソ戦争」では、1939年に開戦したソ連とフィンランドの戦争について言及されます。「冬戦争」として、著者は以下のように述べています。

「兵士数や装備で圧倒的に勝るソ連軍に対して、なぜフィンランド軍はこれほど長いあいだ優位に戦いを進められたのか? ひとつめの理由は戦闘意欲だった。フィンランド兵たちは、家族と祖国と国家独立のための戦争だとよく理解していたし、そのために一命を捧げる覚悟ができていた。たとえば、ソ連軍が凍結したフィンランド湾を進軍してきたとき、フィンランド軍の守備隊は湾内の島々に分かれて駐屯していたごく少数の兵士だけで、しかも援軍なしの決死戦だと告げられていた。とにかく島に留まり、できるだけたくさんのソ連兵を殺せ、と命じられた彼らは、そのとおり実行した」

2つめの理由は、フィンランド兵が、冬のフィンランドの森のなかで生活することや、スキーで移動することに慣れていたこと、そして戦地の地形をよく知っていたことでした。3つめの理由は、フィンランド軍がフィンランドの冬に適した耐寒着、スノーブーツ、冬用テント、銃を持っていたのに対し、ソ連兵にはそうした装備がなかったことでした。最後の理由は、フィンランド陸軍は現代のイスラエル陸軍と似て、きわめて練度が高かったことでした。著者は、「彼らは形式張らず、上からの命令に盲従するのではなく、兵士1人ひとりのイニシアチブと現場の判断を重視していた」と述べています。

第3章「近代日本の起源」では、著者は「私と日本の関係」として、日本人の親戚や学生、友人、同僚たちは口を揃えて「日本と欧米の社会には大きな類似点と大きな相違点が共存している」と言っていることを紹介します。たとえば、謝罪する(あるいはしない)こと、日本語の読み書きが難しいこと、黙って苦難を耐え忍ぶこと、得意先を丁重に接待すること、徹底した礼儀正しさ、外国人に対する感情、あからさまな女性蔑視的ふるまい、患者と医師のコミュニケーションのしかた、字の美しさが自慢になること、希薄な個人主義、義理の両親との関係、人と違うと周囲から浮いてしまうこと、女性の地位、感情について率直に話すこと、私心のなさ、異議の唱え方などです。他にもいろいろあるそうですが、著者は「これらの相違点は昔から日本が受け継いできたものと、近代日本が受けた西洋の影響との共存で生じている。この混成は1853年7月8日に突発的に生じた危機とともにはじまり、1868年の明治維新以降加速した」と述べます。

「明治時代」として、著者は以下のように述べます。

「明治時代初期、日本の大部分が、変革の対象とされた。一部の指導者は、天皇親政を望んでいた。天皇は名目上の国王のままにして、天皇の輔弼をおこなう「元老」たちの会議が実権を握るのがよい、と考える者もいた(最終的にこれが有力な対処法となった)。さらに、天皇制廃止によって共和制に移行すべきという提案もあった。西洋のラテン文字も高く評価していた日本人のなかには、漢字とひらがなとカナカナで成り立つ、美しいが複雑な書字体系をローマ字に置き換えるべきだと主張する人もいた。早朝に朝鮮半島に攻め込むべきだと主張する者もいたし、時期尚早だという者もいた。士族は禄を食む家臣として武力を提供する存在でありつづけたいと思っていたが、士族以外の人々は、帯刀を廃し、武士という存在自体をなくしたいと考えていた」

明治時代初期、相反する提案が入り乱れるなか、明治政府の指導者たちは基本的な大原則を3つ採用しました。第1の原則は、現実主義です。第2の原則は、明治政府の最終目標を、西洋諸国に強要された不平等条約の改正とするということです。第3の原則は、外国の手本をそのまま導入するのではなく、日本の状況と価値観にもっとも適合性の高いものを手本としつつ、日本向けに調整するというものでした。著者は、「45年の在位中、明治天皇は97回にわたって地方を巡幸された。江戸時代(1603~1868年)の265年間におこなわれた天皇の行幸はわずか3回だったことを考えると、その回数がいかに多かったかがわかる」と述べています。

教育も大きな改革の対象となり、大きな成果を生んだとして、著者は「歴史上初めて日本に全国的な近代教育制度が誕生したのである。初等義務教育を授ける小学校が1872年につくられ、つづいて1877年には日本初の大学が、1881年に中学校が、そして1886年には高等中学校が設置された。当初は高度に中央集権化されたフランスの学校制度をモデルとしていたが、やがて1879年に教育の権限を地方に委ねるアメリカ式の学校制度に移行した。さらに1886年ドイツをモデルとする学校制度がはじまった。これらの教育制度改革の結果が識字率である。世界でもっとも複雑で覚えにくい書字体系の日本語が国語であるにもかかわらず、識字率は99%で世界一だ。日本の新しい教育制度は西洋の制度を参考にしているが、掲げられた教育目標は完全に日本的なものだった。日本人のあいだに一体感を醸成し、天皇を敬愛する、忠実かつ愛国的な国民を育てることである」と述べます。

「危機の枠組み」として、日本人は自己犠牲を厭わない国民として団結したことを指摘し、著者は「国家の基本的価値観のなかで上位にくるのは、天皇への忠誠だった。これは第二次世界大戦末期、アメリカが無条件降伏を要求した際に劇的に表れている。原爆をふたつ落とされても、戦況が絶望的であっても、日本は、ひとつの条件をかたくなに主張しつづけた。『天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す』という条件である。この条件が認められなければ、日本はアメリカ軍との本土決戦をも辞さない覚悟だったのだ。日本人の基本的価値観がいかに強力だったかは、第二次世界大戦中、特攻攻撃や自決した兵士の数の多さにも表れている。他の近代国家と比較しても、これほど自己犠牲を進んでおこなった兵士はいない。

自己犠牲を進んでおこなった兵士の中でも最もよく知られているのは神風特攻隊やロケット推進の滑空機〈桜花〉の乗員たちだとして、著者は「彼らは爆弾を積んだ機体を敵艦に体当たりさせた。また〈回天〉は、艦船から発射される魚雷だが、これには操縦士が乗って敵艦まで誘導していた。神風特攻隊や、〈桜花〉〈回天〉といった特攻兵器が導入されたのは第二次世界大戦末期だったが、特攻兵器が開発される前から自爆攻撃はあった。降伏するとみせかけた兵士が隠し持っていた手榴弾を爆発させ、自分を捕らえた敵を道連れにするのだ。これらはいずれも、敵兵を殺すという軍事的な目的に直結していた。だが、敵兵を殺すためではないのに、戦いに敗れた日本兵や将校が自決するということも日常的にあった。日本陸軍は戦陣訓で『生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ』とたたき込まれており、それに従ったのである」と述べるのでした。

第6章「ドイツの再建」では、戦後のドイツが取り上げられます。「ドイツ人がみずからを裁く」として、1958年、ついに西ドイツの全州の法務大臣たちが、西ドイツ国内全土および国外でおこなわれたナチスの犯罪追及に総力を結集するための中心的機関を設立したことが紹介されます。著者は、「この追及の先頭に立ったのは、フリッツ・バウアーというドイツ系ユダヤ人の法律家である。反ナチスの社会民主党員であったが、1935年にドイツからデンマークへ逃亡を余儀なくされていた。1949年にドイツに帰国すると、すぐに戦犯の追及に着手した。1956年から亡くなる1968年まで、バウアーはドイツのヘッセン州の検事長を務めた。フリッツ・バウアーが職務を果たすうえでの信条は、ドイツ人はみずからを裁くべし、である。これは、連合国が裁判にかけた指導者にとどまらず、ごくふつうのドイツ人も追及の対象とすることを意味していた」と述べています。

バウアーの名が初めて知れ渡ったのは、ドイツでアウシュヴィッツ裁判と呼ばれている裁判でした。著者は、「彼はナチス最大の強制収容所であるアウシュヴィッツで下級職員として働いていたドイツ人を追及した。衣料室の管理者、薬剤師、医師など、組織の末端の人々が被告となった。バウアーはさらに追及の手を伸ばしていく。ナチスの下級の警察官も被告となった。ユダヤ人や抵抗運動指導者のドイツ人に有罪判決または死刑判決を下した裁判官も、ユダヤ人実業家を迫害したナチ党員も、ナチスの安楽死政策に携わった医師や裁判官も、安楽死を実行した職員も、ドイツの外交機関の役人も裁かれた。東部戦線に従軍したドイツ兵が残虐行為により有罪判決を受けたことは、ドイツの人々にとって最大の衝撃だった。残虐行為をおこなったのはナチス親衛隊のような狂信的なグループであってごくふつうのドイツ人兵士ではない、という考えがドイツ人のあいだに広まっていたからである」と述べます。

バウアーに追及されたナチスの被告たちは、「自分は命令に従っていただけだ」「当時の社会の基準や法律にきちんと従っていた」「私はあの人たちが殺されたことに責任のある人間ではない」「ユダヤ人を鉄道で強制収容所に移送するための手配をしただけだ」「自分はアウシュヴィッツで薬剤師として、警備員として仕事をしただけだ」「自分の手で直接だれかを殺したわけではない」「ナチス政権が喧伝していた権威やイデオロギーをうのみにしてしまい、間違いを犯していると気づかなかった」など、みな、同じような弁解をしました。

自身の無実を主張する被告たちに対し、バウアーは裁判や公の場で、「ドイツ人が犯した人道に対する罪を自分は追及している。ナチス国家の法律は違法であった。そのような法律に従っていたことは行動の言い訳にはならない。人道に対する罪を正当化できる法律など存在しない。普悪の判断の基準は一人ひとりが持つべきであり、政府に左右されるものではない。これにもとづいて判断すれば、アウシュヴィッツの強制収容所などバウアーが殺戮機械と呼んだものに関与していた人はだれであれ有罪である」と繰り返し述べました。その後、バウアーが裁判にかけ、自分は強制されたのだと弁解していた被告の多くが、実際には強制ではなくみずからの信念にもとづいて行動していたことが明らかとなりました。

「1968年」として、1960年代、自由主義世界で暴動や抗議運動、なかでも学生たちによる運動が広まったことが紹介されます。はじまりはアメリカで、公民権運動、ベトナム反戦運動、カリフォルニア大学バークレー校のフリースピーチ運動、SDS(民主的社会のための学生同盟)による運動などが起きたとして、著者は「学生による挑議運動は、フランス、イギリス、日本、イタリア、ドイツでも広まった。抗議行動は若い世代による上の世代への反抗という側面があり、これはアメリカも他の国も同じだったが、ふたつの理由から、とくにドイツで世代間の対立が激化した。第1に、ドイツでは旧世代がナチスに関与していたため、新旧の世代間の溝がアメリカよりはるかに深かった。第2に、伝統的なドイツ社会は権威主義的傾向が強かったため、旧世代と新世代とが軽蔑し合う関係になりやすかった。ドイツでは自由化につながる抗議運動が1960年代に高まりをみせていくのだが、こうした抗議活動が一気に噴出したのが1968年だった」と述べます。

「地政学的な制約」として、ドイツは四方八方から近隣諸国に取り囲まれていることを指摘し、著者は「この地理的条件こそ、ドイツの歴史においてもっとも重要な要素だったのではないかと私は思う。もちろん、利点もあっただろう。ドイツが交易、技術、芸術、音楽、文化の交差路となったのは、この地理的条件のおかげである。皮肉屋ならば、第二次世界大戦中にドイツが多くの国々を侵略するうえでも大いに役立ったというかもしれない。だが、この地理的位置ゆえにドイツが政治的および軍事的に被った不利益は、途方もなく大きい」と述べています。

「指導者たちと現実主義」として、近現代史において悪しき指導者の筆頭に挙げられるのは、間違いなくヒトラーであるとして、著者は「ヒトラーがいなくても、ヴェルサイユ条約、1923年のドイツ通貨の暴落、1929年にはじまる失業と不況などさまざまな要素が絡み合っていたから、ドイツは条約を反故にするために戦争に踏み切っていたにちがいない、という意見もあるだろう。そうであったとしても、ヒトラーのいないドイツが起こす第二次世界大戦は、大きく異なる様相をみせていたのではないか。ヒトラーの異常なほどの邪悪さ、カリスマ性、大胆な外交政策、ユダヤ人を根絶しようという断固たる意志は、同時代にドイツを率いていた他の修正主義者たちにはないものだった」と述べます。

ヒトラーは最初はたしかに軍事的成功を収めました。しかし、現実を正しく認識することができず、配下の将軍たちの意向を繰り返し無視した末に、ドイツの敗北を招いたとして、著者は「現実を見誤ったことでヒトラーが下した致命的な決定としては、1941年12月、すでにイギリスとソ連と戦っていたにもかかわらずアメリカに対して一方的に宣戦布告したこと、1942年から43年にかけて、スターリングラードで包囲されたドイツ軍の撤退を認めてほしいという将軍たちの懇願を退けたことなどが挙げられる」と述べるのでした。

第3部「国家と世界――進行中の危機」の第8章「日本を待ち受けるもの」では、日本の危機が取り上げられます。ほとんどの日本人が認めている他の問題として、女性の役割、少子化、人口減少、高齢化という相関する4つの問題があります。最初の問題である女性の役割ですが、「女性」として、著者は「夫婦間の性別役割分担を日本ではしばしば『内助の功』と表現する。夫は家庭外で2人分の労働を負担するために子どもと過ごす時間を犠牲にし、妻は家庭内に留まってキャリアを達成する可能性を犠牲にするという、非効率的な労働分担が蔓延している。雇用主は、従業員(大半が男性)は遅くまでオフィスに残り、残業後は同僚と飲みに行くのがふつうだと思っている。そのため日本の夫は、たとえ本人が望んでいても、家庭内の責任を妻と分担することができない。他の富裕な先進国に比べ、日本の夫の家事労働負担は少ない」と述べています。

その結果、日本の女性は職場でもジレンマを抱えているとして、著者は「一方では多くの女性が働きたいし、また子どもを持ち、子どもとともに過ごしたいと思っている。他方では、日本の企業は従業員教育に多大な投資をおこない、終身雇用を前提とし、見返りに従業員が長時間働きながら定年までいつづけてくれることを期待している。女性は産休をとるかもしれないし、長時間労働をしたがらないかもしれないし、出産後は仕事に戻らないかもしれないから、という理由で企業は女性の雇用や教育に消極的である。こうして、日本の女性は日本企業からフルタイムの高度な仕事をオファーされにくいし、されても受けない傾向がある」と述べます。

2つ目の問題である少子化については、「新生児」として、著者は「関連する日本の人口問題として、低い出生率とそれがさらに低下している傾向がある。日本人はこの問題の深刻さに気づいているが、解決策がわからずにいる」と述べます。また、日本の出生率低下の理由のひとつは初婚年齢の上昇であり、現在では男女とも30歳に近いことを指摘し、「これは女性にとって出産可能な年月が減っていることを意味する。出生率低下のさらに大きな理由は婚姻率(人口1000人あたりの年間婚姻件数)の急激な低下である。他の先進諸国の多くにおいては、婚姻率が下がっても婚外子が多いから、日本のような壊滅的な出生率低下を招いてはいないという指摘もあるだろう。出生数に占める婚外子率はアメリカで40%、フランスで50%、アイスランドでは66%である。しかし、婚外子率がわずか2%と無視できるほど小さい日本では、この緩和作用は存在しない」と述べています。

未婚男女の70%は今も結婚を望んでいるとして、著者は「ではなぜ彼らは、ふさわしい伴侶をみつけられないのか? かつては、本人が努力しなくても結婚できる伝統があった。というのも、日本では結婚は、仲人と呼ばれる仲介者が若い未婚者のために伴侶の候補者を紹介するお見合いを設定し、お膳立てされるものだったからだ。1950年代まで、これが日本の結婚において主流だった。その後仲人が減り、西洋的な恋愛結婚の概念が広がり、今では見合い結婚の割合はわずか五%まで下がっている。しかし、現代の日本の若者の多くは仕事が忙しすぎるうえ、デートの経験が少なすぎるか、恋愛に不器用だ。とくに、この数十年に起こった見合い結婚の衰退は、メールや携帯電話による非対面型コミュニケーションの増加にともなう社交スキルの低下と同時並行で起こった」と述べます。

日本で進行中の少子化や婚姻率の低下は、国内でも広く認識されている2大問題、すなわち人口減少と高齢化の直接的な原因であるとして、著者は「人口減少は日本にとって「問題」なのか? 日本より人口がはるかに少ない国はたくさんあるし、それでいて富裕で世界的に重要な役割を果たしている国も、オーストラリア、フィンランド、イスラエル、オランダ、シンガポール、スウェーデン、スイス、台湾などたくさんある。これらの国々はもちろん世界的な軍事大国ではないが、平和懲法があり平和主義が浸透している日本も同様である。人口が減れば、日本は困窮するのではなく非常に裕福になるだろうと私は思う。なぜなら、必要とされる国内外の資源が減るからだ。資源の逼迫は近代日本史における呪縛のひとつであったし、今もそうだ。また、日本人自身も日本は資源に乏しい国だと考えている。したがって、日本の人口減少は問題ではなく大きな強みのひとつとなるはずだと私はみている」と述べます。

第9章「アメリカを待ち受けるもの――強みと最大の問題」では、アメリカは資源が豊富で、食糧とほとんどの原材料を自給自足しており、面積が広く、人口密度は日本の10分の1以下であることが紹介されます。一方で日本は資源に乏しく、食糧と原材料の多くを輸人に頼り、面積はアメリカの20分の1以下で、人口過密です。著者は「つまり、アメリカにとって膨大な人口を支えるのは日本よりはるかに簡単なのだ」と指摘し、「世界一の経済大国であるという事実は、アメリカが世界一強大な軍隊を持つことを可能にしている。兵士数は中国のほうがずっと多いが、長年アメリカは軍事技術と長距離展開可能な軍艦に投資してきた」と紹介します。たとえば、アメリカは世界中に配備できる原子力空母10隻を有しています。結果として、今日のアメリカは、認めると認めざるとにかかわらず、事実として世界情勢に介入できるし、実際に介入している世界で唯一の軍事大国でなのです。

事実上アメリカには侵略の危険性がないとして、著者は以下のように述べています。「アメリカ史上、アメリカ侵略を試みた独立国家はない。1846~48年の米墨戦争より後に、本土が戦争に巻き込まれたことはないし、あの戦争はアメリカがはじめたものだった。本土への攻撃ですら、1812年の米英戦争におけるイギリス軍によるワシントン焼き討ち、1916年にニューメキシコ州コロンバスで起きたパンチョ・ビリャによる襲撃、第二次世界大戦中の日本軍の潜水艦によるサンタバーバラへの砲撃、やはり第二次世界大戦中に民間人6人が犠牲になった日本の風船爆弾による攻撃ぐらいのもので、ごく少ない。対照的に、他の大国はみな20世紀に限っても、侵略されたり(日本、中国、フランス、ドイツ、インド)、占領されたり(日本、イタリア、韓国、ドイツ)、侵略されそうになったり(イギリス)した」

アメリカは民主主義の国だとされています。「民主主義の優位性」として、著者は「民主主義には多数の利点がある。民主主義においては、国民はどんな意見でも、たとえその意見が現政権にとって忌々しく受け入れがたいものであっても、提案し議論することができる。議論と抗議はやがて最善の政策を明らかにする可能性があるが、独裁体制下ではけっして意見が議論されることがないだろうし、その意見の良い部分が受け入れられることもないだろう。近年のアメリカ史は民主主義のすばらしい例だ。なぜなら、アメリカ政府が固執した対ベトナム政策がうまくいかないことがわかると国民の抗議運動が非常に激しくなり、最終的に政府はベトナム戦争を終結させるという決断にいたったからだ(口絵9・5)。対照的に、1941年、すでにイギリスと戦争中であるにもかかわらず、ソ連を侵略し、つづいてアメリカに宣戦布告するというヒトラーの馬鹿げた決断について、ドイツ人には議論する機会が与えられなかった」と述べています。

「その他の優位性」として、社会的流動性の高さを取り上げ、著者は「貧困家庭に生まれたり、貧しい境遇に陥ったりしても裕福になれる可能性があるというのが、アメリカ的立身出世の理想であり現実である(あるいはそうであった)。これこそ、アメリカ人がハードワークを厭わない大きなインセンティブになってきたし、だからこそアメリカは国内の潜在人的資本の多くを十分に活用してきたのである。若くても起業して成功できるという意味で、アメリカは卓越している(アマゾン、アップル、フェイスブック、グーグル、マイクロソフト、そして目立たないけれど利益を上げている新しい企業の数々を思い浮かべてほしい)」と述べています。

さらに、アメリカは、連邦、州、地方自治体政府だけでなく、私企業も教育やインフラ、人的資本、研究開発に投資を行ってきた長い歴史があります。こうした分野への投資について、中国は最近ようやく追いついてきたと指摘し、著者は「結果として、発表された論文数やノーベル賞の受賞数という基準からみて、アメリカは主要な科学分野すべてで世界をリードしている。科学研究でトップ10に入る研究大学と研究機関の半分はアメリカにある。半世紀近くにわたり、アメリカは発明、技術、製造業のイノベーションで大きな競争力を維持してきた」と述べます。

アメリカの優位性として最後に取り上げるのは、今日、アメリカ人の多くが優位性であるとはまったく考えていないもの、すなわち移民です。著者は、「たしかに、移民がもたらす諸問題は、現在アメリカ人の心の重荷になっている。しかし現実として、今日の全アメリカ国民の1人ひとりが移民または移民の子孫である。大多数は過去400年間に移住してきた人の子孫である(私の祖父は1890年、祖母は1904年にやってきた)。ネイティブ・アメリカンですら1万3000年前以降にこの地にやってきた移民の子孫である」と述べるのでした。

「その他の二極化」として、アメリカの日常のあらゆる領域が、広く議論されている同じ現象に直面していることが指摘されます。すなわち「社会関係資本」と呼ばれるものの減少です。政治学者のロバート・パットナムが著書『孤独なボウリング』で定義したように、ソーシャル・キャピタルとは個人間の関係にかかわるもの、すなわち、そこから生まれる社会関係のネットワークと互恵関係の基準、信頼性を指します。その意味で、ソーシャル・キャピタルは「市民道徳」と呼ばれるものと深く関わっているのです。それは、ブッククラブ、ボウリングクラブ、ブリッジクラブ、教会の信徒グループ、コミュニティ組織、そしてPTAから職能団体、ロータリークラブ、タウンミーティング、組合、在郷軍人会などにいたるまで、さまざまな種類の集団のメンバーとして、積極的に参加することから醸成される、信頼、友情、集団への帰属、助け合いの意識である」と述べています。

人と直接向かい合う集団に参加するアメリカ人が減る一方で、他の人に会うことも耳を傾けることもしないオンライングループに参加する人が増えているとして、著者は「今日では、アメリカ人の娯楽の多く――スマホ、iPod、テレビゲーム――は、社交というより孤独に楽しむものだ。個人が選択的に手にする政治情報のニッチ化と同じく、個人が選ぶ娯楽もニッチ化している。今もアメリカ人にとってもっとも一般的な娯楽であるテレビは、人々を家に留め置き、他の家族と一緒にみていたとしてもそれはかたちだけだ。テレビの視聴時間は家庭内の会話の3倍から4倍におよび、全視聴時間の少なくとも3分の1は1人きりでの視聴である(それもテレビではなくむしろインターネットで視聴されている)。結果として、長時間テレビを視聴する人はそうでない人よりも他人を信用しなくなり、自発的な組織に参加しなくなる」と述べます。

また著者は、「私がフィールドワークを行ったニューギニアの僻地では、新しいコミュニケーション技術が到来していなかったため、あらゆるコミュニケーションが――かつてのアメリカと同じように――当時も直接的に、細心の注意を払っておこなわれていた。伝統的な生活を送るニューギニア人は、起きている時間のほとんどにおいて会話をしている。つねに注意力散漫で会話自体が少ないアメリカ人に比べると、ニューギニア人は、目の前の相手に集中せず手元の携帯電話を見たりメールやショート・メッセージを送ったりして会話を中断するということがない」と述べています。

そして政治的二極化こそが、アメリカ社会が今日直面している最も危険な問題だと考えているという著者は、「アメリカの政治指導者たちが執着している中国との競争やメキシコの問題よりもはるかに危険な問題だ。中国やメキシコがアメリカを破壊することはできない。アメリカを破壊できるのはアメリカ人自身だけである。この問題については、アメリカが直面している他の根本的問題と、憂鬱なシナリオを阻止するためにアメリカ人が選択すべき変化の促進要因と阻害要因を検討した後で、もう一度立ち返る予定である」と述べるのでした。

第10章「アメリカを待ち受けるもの――その他の三つの問題」では、「未来への投資」として、多くの人はアメリカでは民間投資がたいへん盛んで、大胆かつ想像力に富んだ、非常に利益率が高い投資が行われていると考えていることを紹介し、著者は「他国に比べ、アメリカでは新規ビジネスをはじめたりアイデアの商業的可能性を試したりするための資金を得やすい。だからこそ、マイクロソフト、フェイスブック、グーグル、ペイパル、ウーバーなど、多くのアメリカ企業は資金を得てから短い期間で国際的巨大企業になった」と述べています。

アメリカにおける未来への投資に関する懸念を払拭できるもう1つの理由は、世界を席巻する科学技術です。アメリカの経済生産量の40%は科学技術によるものであり、他のどの民主主義国よりも高い割合であると指摘し、著者は「結果として、アメリカは、以前は教育を受けた労働力や科学と技術という基礎の上に有していた競争力を失いつつある。少なくとも3つの傾向がこの衰退の原因として挙げられる。すなわち、アメリカの教育投資の減少、実際に支出された資金から得られた成果の減少、アメリカ人が受ける教育の質の大きなばらつきである」と述べます。

2つ目の傾向は、アメリカの生徒の学習到達度が、世界基準からみて低下していることに関連するとして、著者は「数学と科学の理解度や試験の点数において、アメリカの生徒のランクは主要な民主主義諸国のなかでも低い。これはアメリカにとって危険なことだ。なぜならアメリカ経済は科学技術に大きく依存しているし、数学と科学の教育レベルと教育年数は国の経済成長をもっともよく予測するものだからだ」と述べています。

こうした事実からひとつの疑問が生まれます。著者は、「アメリカは世界一の富裕国である。政府が自国の将来に投資していないとすれば、アメリカの金はどこに行っているのだろうか? ひとつの答えは、アメリカの金のほとんどは納税者の懐にあるということだ。アメリカの税負担は他のほとんどの富裕な民主主義国に比べて低い。もうひとつの答えは、アメリカの税金の多くが刑務所や軍、医療のために支出されているということだ。更生や社会復帰よりもむしろ懲罰と抑止に重点を置いたアメリカの刑務所が未来のための投資になるなどと主張する人はいないだろう」と述べるのでした。

「危機の枠組み」として、著者は「富と影響力があり不釣り合いなほどの権力を持つアメリカ人たちの傾向として、何かが間違っていると認識しているものの、解決策をみつけることに富と影響力を注ぐのではなく、自分と家族だけがアメリカの社会問題から逃避する方法を探し求めている。現在人気の逃避戦略として、ニュージーランド(先進国のなかでもっとも孤立している)に不動産を買うことや、大金を費やしてアメリカ国内にある打ち捨てられた地下ミサイル倉庫を豪華な防空壕に改装することなどがある。しかし、アメリカが崩壊した場合、防空壕のなかの豪華なミクロの文明やニュージーランドの孤立した先進社会がどれほど生き延びられるものだろうか?」と述べています。

もう1つ、アメリカには別の大きな弱みがあります。それは、他の国を手本に学ぼうとする意欲が欠けていることであると指摘し、著者は「アメリカには西欧的なモデルから学べることがたくさんある可能性を示している。しかし、最近のアメリカ史を振り返れば、西欧やカナダのモデルを学ぶために、明治日本の岩倉使節団のようなものをアメリカ政府が送った例はほとんどない。その理由は、アメリカの方法は西欧やカナダの方法より優れているし、アメリカは非常に特別なケースなので西欧やカナダの解決策は何の参考にもならないとアメリカ人が確信しているためだ。こうした否定的な態度は、多くの個人や国が危機解決に有益だと見出した選択肢、つまり、他者が同様の危機をすでに解決した方法を手法として学ぶという選択肢をアメリカ人から奪っている」と述べるのでした。

第11章「世界を待ち受けるもの」では、「現在の世界状況」として、著者は世界全体に害をおよぼし得る可能性がある4つの問題を明らかにします。重要度ではなく、目につきやすいものから述べていくと、核兵器の使用、世界的な気候変動、世界的な資源枯渇、世界的な生活水準における格差の拡大です。著者は、「イスラム教原理主義、新種の伝染病、小惑星の衝突、大規模な生物学的絶滅などの問題をリストに追加すべきだという意見もあるだろう」と述べています。

最初の問題である核兵器の使用については、「核兵器」として、著者は以下のように述べています。

「1945年8月6日の広島への原爆投下により、一瞬のうちにおよそ10万人が死亡し、さらに何万もの人々が怪我や火傷、被曝によって命を落とした。インドとパキスタン、あるいはアメリカとロシアか中国のあいだで戦争が起こり、互いに核兵器を使用すれば、一瞬のうちに数億人が殺されるだろう。しかし、世界全体に広がる遅発性の影響のほうが甚大になるだろう。核兵器の爆発がインドとパキスタンの国内に限られても、数百の核爆発による大気への影響は世界全体におよぶだろう。なぜなら、爆発時の火球からの煙、すす、ダストは数週間にわたって太陽光のほとんどを遮り、世界全体の気温は急激に下がって冬のような状態になり、植物の光合成は阻害され、多くの植物や動物の生命が奪われ、世界的な不作になり、世界全体に飢餓が起こるだろうからだ。最悪のシナリオは、「核の冬」と呼ばれるもので、飢餓だけでなく寒さ、病気、被曝によってほとんどの人類は死を迎える」

核爆発にいたるシナリオは4つあるとされ、政府によるもの(最初の3つのシナリオ)と非政府テロリスト集団によるもの(4つめのシナリオ)があります。最もしばしば議論されてきたシナリオは、核兵器保有国による別の核兵器保有国への計画的な奇襲です。第2のシナリオは、敵国政府の対応についての計算ミスがエスカレートし、各国の指導者に対応を迫る軍部からの圧力が高まり、ついに当初はいずれも望まなかった相互の非奇襲攻撃にいたってしまうというものです。第3のシナリオは、テクニカルな警告サインの誤読による事故です。そして、最後のシナリオは、テロリストが核保有国――もっとも可能性が高いのはパキスタン、北朝鮮、イラン――からウランやプルトニウム、あるいは完成品の核爆弾を盗むか与えられるかするというものです。

これら4つのシナリオのなかでもっとも可能性が高いのは、テロリストが(簡単につくれる)汚い爆弾か核爆弾を使うケースであると指摘し、著者は「前者が殺害するのは数人程度だろうが、後者は広島なみの数十万人の死者を出す――しかし、いずれも死者の数をはるかに上回る悪影響を残すだろう。数億人の命を直接奪い、究極的には地球上のほとんどの人を死にいたらしめる最初の3つのシナリオが実現する可能性はより低いが、それでも可能性はある」と述べています。

次に、「気候変動」として、著者は「出発点は世界人口と、1人の人間が世界に与える平均的な影響だ(後者の表現が意味するところは、1人あたり年間平均の石油などの資源消費量と汚水などの廃棄物排出量である)。これら3つの量――人の数、平均的な人の資源消費と廃棄物排出――は増大しつつある。その結果、人類が世界に与える影響の総量も増大しつつある。なぜなら影響の総量は、増大しつつある影響の1人あたり平均に、増大しつつある人の数を掛けたものに等しいからだ。重要度の高い廃棄物は二酸化炭素だ。二酸化炭素は(私たち人間も含めた)動物の呼吸によって常時生産され、大気中に排出されている。しかし、産業革命がはじまり、人口爆発が起こって以来、とくに人間による化石燃料利用を起源とする二酸化炭素排出が、自然による二酸化炭素排出をはるかにしのぐ量になってしまった」と述べます。

二酸化炭素放出の一次的影響は他にも2つあります。1つは、わたしたちが産出する二酸化炭素が炭酸として海に蓄積されることで、著者は「二酸化炭素排出の影響についてもっとも議論されているのは、最初に挙げた影響、すなわち、地表と大気下層を暖めてしまうことである。これが私たちが地球温暖化と呼ぶものだが、その効果はとても複雑なので「地球温暖化」と呼ぶのは間違いに近く、「世界的気候変動」と呼ぶほうがふさわしい。複雑さを示すものを挙げれば、まず、因果連鎖により、大気の「温暖化」は(アメリカの大半の地域を含む)ほとんどの地域で温暖化をもたらす一方で、(アメリカ南東部を含む)いくつかの地域では一次的な気温の低下をもたらす。たとえば、大気が温暖化すると北極圏の海氷が融けて冷たい北極海の水が南下するため、海流の下流に沿った地域の気温が下がるのだ。ふたつめに、人間社会にとっての重要性において平均的な温暖化傾向に匹敵するのが、極端な気候の増加である。嵐や洪水が増え、最高気温はますます上昇しているが、最低気温もますます下がり、エジプトで雪が降ったりアメリカ北東部を寒波が襲ったりしている。そのため、気候変動を理解しない懐疑派の政治家たちは、これを気候変動が現実ではない証拠と捉えてしまう」と述べます。

3つめの複雑さは、気候変動の原因と結果のあいだには大きなタイムラグがあるという点にあると指摘し、著者は「たとえば、海洋が二酸化炭素を蓄積したり排出したりするスピードは非常に遅いため、たとえ今夜地球上の人間が1人残らず死滅したり、呼吸を止めたり、化石燃料を燃やさなくなったりしても、大気は数十年にわたって温暖化しつづけることになる。逆に、原因と結果の線形の関係を前提とする現在の保守的な予想よりも、もっと速いスピードで地球温暖化を進行させ得る、大きな非線形の増幅因子も潜在的に存在する。そうした増幅因子としては、永久凍土や海氷の融解や、北極圏とグリーンランドの氷床崩壊の可能性がある。世界で進行する平均的な温暖化傾向の結果を、これから4つ述べていく(私の「明快な説明」により、現時点ですでに、地球温暖化がじつに複雑であることには同意していただけると思う!)。世界各地でもっとも目立っている結果は旱魃である」と述べます。

平均的地球温暖化傾向の2つめの影響は農作物の生産量の減少で、原因は、先に述べた旱魃と、陸地温度の上昇です。たとえば農作物の成長よりも雑草の成長に有利にはたらくためです。3つめの影響は、熱帯病を媒介する昆虫が温帯に移動していることです。最後の影響として海水面上昇を挙げ、著者は「このようにみてくると気候変動はもはや止めようがなく、私たちの子どもたちは生きる価値のない世界に生きるほかないのだろうか? もちろんそうではない。気候変動の原因は圧倒的に人間の活動なのだから、気候変動を抑制するためにすべきことはそれらの活動の抑制しかない。つまり、化石燃料の使用を減らし、風力、太陽光、原子力などの再生可能エネルギーの使用を増やすことだ」と述べるのでした。

代替エネルギー源の中には、風力や太陽光、潮力、水力、地熱エネルギーなど、実質的に無尽蔵に見えるものもあります。このうち潮力を除くすべてのエネルギー源がすでに「検証済み」、つまり、大規模かつ長期的に使用されます。それでは、原子力発電はどうなのか。著者は、「アメリカ人のほとんど、そして他の国の国民の多くが、すぐに耳をふさいでしまう話題である。彼らがそうする理由は、経済性を別にして3つある。事故への不安、原子炉の燃料が核爆弾の製造に転用されることへの不安、そして使用済み燃料の保管場所という未解決問題である」と述べます。

広島と長崎の原爆の記憶により、多くの人々が原子炉と聞くと本能的にエネルギーではなく死と結びつけるとして、著者は「実際、1945年以来、死者が出た原発事故はふたつある。旧ソ連のチェルノブイリ原発では31人が事故直後に死亡し、数は不明だが多くの人々が被曝により後に死亡した。もうひとつは日本の福島の原発事故である。1979年には装置の事故とヒューマンエラーによりスリーマイル島の原発で事故が起きたが、死傷者はなく放射性物質の漏出も最小限だった。しかし、スリーマイル島事故の心理的影響は甚大だった。長年にわたり、発電用原子炉の新規発注は停止されることになった」と述べています。

そして、「危機の枠組み」として、著者は「遠く離れた貧困国が富裕国にとっての問題を生み出す理由は『グローバル化』という一言に集約できる。つまり、世界中のあらゆる地域のつながりが増したのである。とくに、コミュニケーションと旅行がますます楽にできるようになったため、発展途上国の人々も今では世界各地の消費率や生活水準に大きな差があることを知っており、彼らの多くが今では富裕国に旅することができる。グローバル化によって世界の生活水準の差を擁護できなくなったことの結果のうち、3つがとくに重要である。ひとつは貧困国から富裕国への新しい病気の拡散である。この数十年間に広まった恐ろしい致命的疾病は、しばしば公共衛生基準の脆弱な貧困国の風土病を旅行者が富裕国に持ち込んだものだった。コレラ、エボラ、インフルエンザ、HIVなどだが、こうした病気の到来は増えるだろう」と述べるのでした。その後、新型コロナウイルスによるパンデミックが到来しました。

エピローグ「教訓、疑問、そして展望」では、「危機は必要か?」として、著者は「みずから行動を起こすために国は危機を必要とするのか、あるいは国家はつねに問題を想定して行動しているのか? 本書で取り上げた危機は、頻繁に問われるこの疑問へのふたつの回答を示している。明治日本は、ペリー来航への対応を余儀なくされるまで西洋という増大する脅威を避けていた。しかし1868年の明治維新以降は、変化への突貫計画の実施を促すためのさらなる外的ショックを必要としなかった。むしろ、西洋からのさらなる圧力のリスクをみずから想定して変化していった」と述べています。

今日、日本は7つの大きな問題と格闘していますが、どの問題についても決定的な行動をとれていないとして、著者は「日本は戦後のオーストラリアのようにゆっくりとした変化によってこうした問題をうまく解決していくのだろうか? それとも突発的な危機がきっかけとなって大胆な行動をとることになるのだろうか? 同様に、アメリカも自国が抱える大問題に対して、ワールド・トレード・センタービル攻撃直後のアフガニスタン侵攻や大量破壊兵器を保有しているという仮定にもとづくイラク侵攻を除けば、決定的な行動をとれていない」と述べます。

「歴史上の指導者の役割」として、著者は「指導者によって違いは生まれるのか? 国家的危機をめぐる会話でもっともよく話題にのぼるもうひとつの疑問は、国家の指導者たちは歴史に重要な影響を与えているのか、あるいは、ある時期の国家指導者がだれであっても歴史は同じように展開するのか、という古くからある議論にかかわるものだ。一方の側にはイギリスの歴史家トーマス・カーライル(1795~1881年)のいわゆる「リーダーシップ偉人説」がある。歴史はオリヴァー・クロムウェルやフリードリヒ大王のような偉人たちのおこないによって支配されるとカーライルは主張した。同様の考え方は軍事史家たちのあいだでは今日でも一般的であり、彼らは将軍や戦時の政治指導者の決断を強調する傾向がある。まったく逆の考え方を持っていたのは作家のレフ・トルストイで、指導者や将軍は歴史の流れに対して最小限の影響しか与えないと考えた。『戦争と平和』には、将軍たちが命令を下すもその命令は戦場で実際に起こっていることとは無関係であるという戦闘の話があり、彼の主張が表れている」と述べます。

「将来のための教訓」として、著者は「私たちは歴史から何を学べるのだろうか? これは大きな問いであり、より限定的な下位の問いを立てるなら、本書で取り上げた7カ国の危機対応から私たちは何を学べるのか、ということだ。ニヒリストなら「何もない!」と答えるだろう。歴史の流れはあまりにも複雑すぎるし、あまりにも多くの個別にしてコントロール不可能な変数と予測不可能な変化がもたらす結果であり、だから過去から私たちが何かを学ぶのは無理だ、と多くの歴史家たちがいう」と述べ、さらに「そう、歴史の多くはもちろん予測不可能だ。それでも、学ぶことのできる教訓はふたつある。しかし最初に、背景として、個人の理解から引き出される教訓を検討しよう。なぜなら(またしても)国家の歴史と個人の人生のあいだにはパラレルな関係があるからだ」とも述べています。

個々の人々の人生や伝記から学ぶことがあるとしたら何でしょうか? 国家と同じく、人々も非常に複雑で、それぞれ非常に違っていて、予測不可能な事件が起こるものだから、人の行動を予測するのは困難だし、ましてある人物の行動から別の人物の行動を予測するのはよけい困難なのではないでしょうか? 著者は、「もちろんそのとおりだ! そんな困難があるにもかかわらず、私たちのほとんどは人生の多くの時間を費やして、身近な人の個人史を理解し、それにもとづいて、その人が今後とる行動を想定しようと努力している。さらに、心理学者たちは訓練によって、一般人の多くは人との接し方を通じて、自分がすでに知る人々の経験を一般化し、新たに出会う人々の行動を予測する。だからこそ、会ったことがない人であっても伝記を読めば学びが多いし、人間行動の理解に関する自分のデータベースを大きくしてくれる」と述べます。

歴史から得られるもう1つの教訓は、一般性のあるテーマです。またしても、フィンランドとロシアを例にとる著者は、「フィンランドとロシアには固有の事情があると同時に、2国の関係は攻撃的な大国の近くにある小国につきものの危険という一般性のあるテーマを示す一例である。この危険を解決できる普遍的な方法はない。これは、もっとも古い、そして今でももっともよく引用され、もっとも強く人の心をつかむ歴史書――紀元前5世紀にアテネの歴史家トゥキュディデスがペロポネソス戦争の歴史を著した『戦史』第5巻――の一節のテーマでもある。トゥキュディデスはギリシアの小島メロスが強大なアテネ帝国からの圧力にどう対応したかを綴っている」と述べます。

無知な指導者が跋扈しているのも事実ですが、国家指導者の中には幅広く本を読む人もいます。本書の著者であるダイアモンドやユヴァル・ノア・ハラリの著書が人気が高いようです。国家指導者にとっては過去よりも今のほうが歴史から学びやすい時代であるとして、著者は「私は悲観主義者の声に耳を傾けず、希望を捨てず、歴史について書きつづけている。そうすれば、望んだときに歴史から学ぶという選択肢を手にすることができるからだ。とくに、過去において危機はしばしば国家に困難を突きつけてきた。今でもそれは変わらない。しかし、現在の国家や世界は対応策を求めて暗闇を手探りする必要はない。過去にうまくいった変化、うまくいかなかった変化を知っておくことは、私たちの導き手になるからだ」と述べるのでした。

わたしが本書を読んだのは、新型コロナウイルスの感染拡大後でした。本書にはコロナのことは一切登場しませんが、この人類にとっての大いなる危機を理解するための思考の見取り図を学ぶことができました。本書は非常に平易に書かれてはいますが、世界全体に害をおよぼし得る可能性がある4つの問題として、核兵器の使用、世界的な気候変動、世界的な資源枯渇、世界的な生活水準における格差の拡大を指摘したり、日本の問題として、女性の役割、少子化、人口減少、高齢化という相関する4つの問題を挙げたりと、非常に具体的で有益な情報に満ちていました。80歳を超えて、これだけの大著を書くことのできる著者には敬意を抱くばかりです。