- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2087 心霊・スピリチュアル 『世界の幽霊出現録』 ブライアン・インズ著、大島聡子訳(日経ナショナル ジオグラフィック社)

2021.12.02

わが家で幽霊騒ぎがありました。昨夜わたしが帰宅すると、ちょうど妻が門のところにいて、「あなたが帰る直前に、誰かが玄関から家に入っていった」と言うのです。じつは長女が門のポストから郵便物を取り出して家に入ったのに妻が気づかずに動揺していたのでした。世の幽霊騒ぎには、意外とこんな正体は枯れ尾花的エピソードが多いのかもしれないと思いました。ということで、『世界の幽霊出現録』ブライアン・インズ著、大島聡子訳(日経ナショナル ジオグラフィック社)を紹介したいと思います。

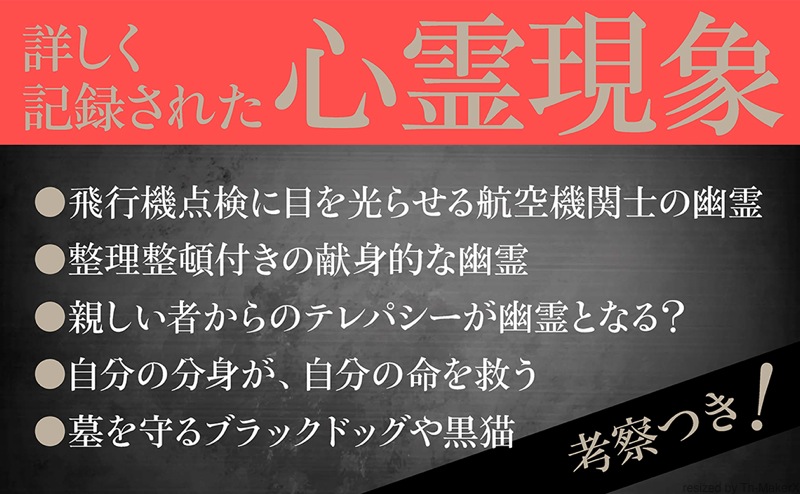

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には古い大きな邸宅に出現した女性の幽霊の絵が描かれ、帯には「本当に出た!」「この世ならざるものたち」「ひっかきファニー、セイラムの魔女、グラームスの怪物、ロチェスターのラップ音、幽霊船フライング・ダッチマン……ほか世界中から集めた全65話」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「嘘か真か。」と大書され、「紀元前から現代まで、各地に残る幽霊の目撃情報。いつ、どんな場面で、どんな幽霊が現れ、何が起きたのか。科学では解明されない不思議な世界を味わおう」と書かれています。

アマゾン(出版社より)

アマゾン(出版社より)

また、カバー前そでには、「本書で紹介する話に、悪霊の仕業だとされているものはほとんどない。研究によれば、最も世間を驚かせたポルタ―ガイストのケースでも、『悪意』は人から生じている可能性が高いという。人がこの世のものでも人間のものでもない力の場を利用して、心霊現象を起こしていたのだと。(「はじめに」)」と書かれています。

アマゾン(出版社より)

アマゾン(出版社より)

アマゾン「出版社からのコメント」には、「彼らが見たものは、この世のものならざるものだったのか。著者ブライアン・インズは、いずれのケースでも断定を避け、淡々とした語り口で冷静に筆を運びます。本当に『それがいた』かどうかはわかりませんが、『それを見た』と証言する人たちが実際にいることは事実であり、報道や書物、手紙のなかに、文章や写真で資料がたくさん残っています」

アマゾン(出版社より)

アマゾン(出版社より)

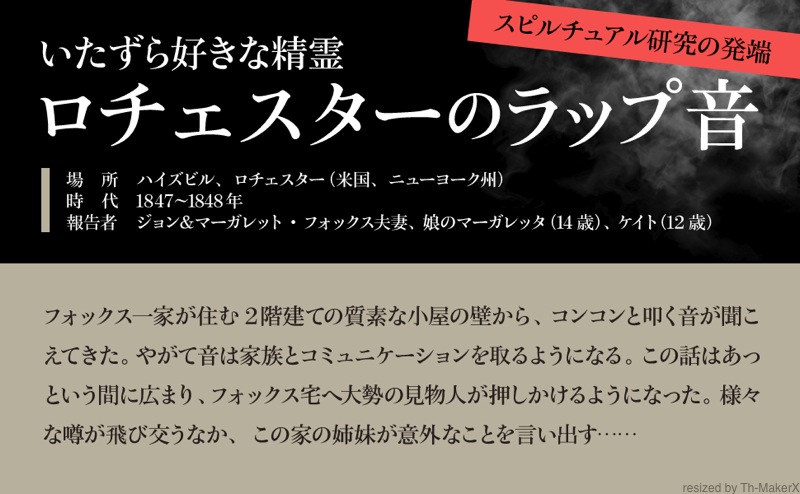

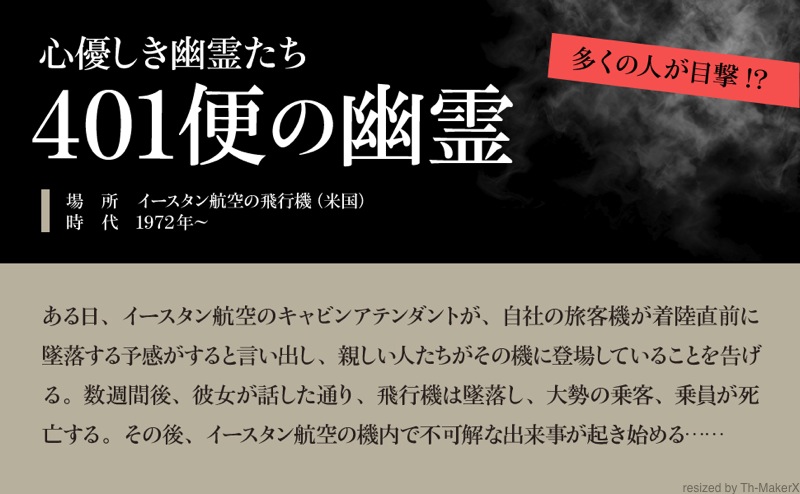

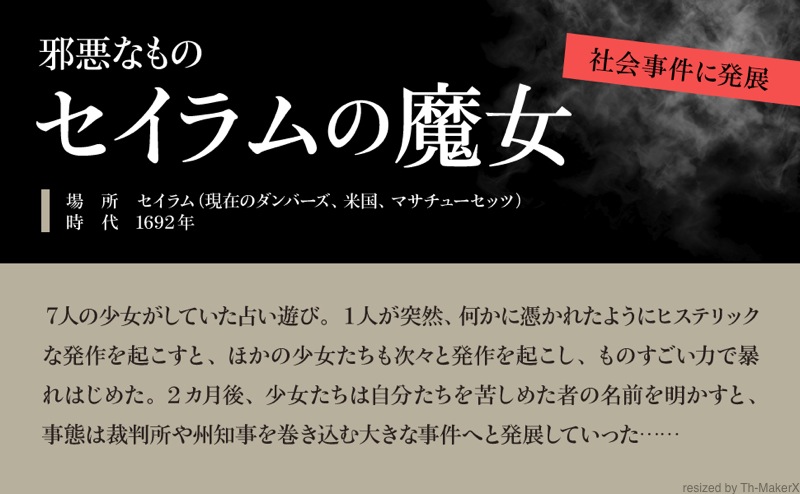

続けて、「出版社からのコメント」には、「取り上げているのは、スピルチュアル研究の発端となった『ロチェスターのラップ音』や、『セーラムの魔女』のように社会事件に発展したもの、多くの小説や舞台の題材となった『幽霊船フライング・ダッチマン』、生きている人の命を救い続けるとされる『401便の幽霊』など、バラエティーに富みます。こうした世界は恐怖やホラーとして捉えられがちですが、もちろんそうしたケースも多いのですが、そうではないケースも多くあります。まずは気軽な気持ちで手に取れば、いつもの日常を少し離れ、別の日常を味わうことができるでしょう」とあります。

アマゾン(出版社より)

アマゾン(出版社より)

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

1章 大昔の幽霊

エンドルに現れた霊

マラトンの幽霊

ギィ・ド・トルノの声

テッドワースのドラマー

ヴィール夫人の最後の旅

ジェフェリーじいさん

ひっかきファニー

もう一人の人影

2章 19世紀の幽霊たち

チェイス家の墓地

ウィリントンのミルハウス

馬に乗った中尉の霊

キャプテン・タウンズの肖像

3章 幽霊屋敷

アテネの幽霊屋敷

グラームスの怪物

ファイビー城のグリーン・レディー

オード・ナンス

死の決闘

ベアリング=グールド家の霊

バークレイ・スクエアの恐怖

叫ぶドクロ

イングランドで一番の幽霊屋敷

失われたバラの木

クリフトン・ホールの叫び声

何かがいる部屋

4章 心優しき幽霊たち

『ボストン・ポスト』を読む

ゴーストダンス

研究熱心な幽霊

ゴーストタウンの幽霊たち

ベルサイユ・アドベンチャー

献身的な幽霊

グリニッジ・ビレッジの謎だらけの亡霊

死者のためのミサ

401便の幽霊

聖域

5章 邪悪なもの

セイラムの魔女

ベル家の魔女

ルーマニアの悪魔

幽霊とダウジング

アミティビル怪奇現象の真相

ビバリーヒルズの火事

日本の幽霊

6章 亡霊と生霊

ジョン・ダンの妻

パイロットの帰還

航空事故

湖を渡る老人

幻の自分

7章 動物や無生物の霊

ブラックドッグ

ロンドン塔で

幽霊船フライング・ダッチマン

キラキー邸のネコ

8章 いたずら好きな精霊

ル・マンに訪れた者

ストックウェルのポルターガイスト

ロチェスターのラップ音

瓶に潜む霊

イースターにやってくる客

機械の中の幽霊

エンフィールドの魔女

フライング・キラー・テレフォン

幽霊のベッド

9章 消えたヒッチハイカー

/都市伝説

エレベーターの中の霊

他人の死が見える

氷のような女の子

ユニオンデールの幽霊

消えたのか、それとも……

タイムリーな警告

付録

大昔の人々にとっての霊とは

霊魂と霊界

体外離脱と臨死体験

あの世からの創作、オートマティスム

つまるところ、幽霊とは?

フィクションのなかの幽霊

「索引」

「 図版クレジット」

「はじめに」で、由来はどうあれ、幽霊という言葉を知らない人はいないし、わたしたちはその意味を十分理解しているつもりだとして、著者は「しかし、問題はどう理解しているかである。1950年代に、オックスフォード大学の哲学者で超心理学に詳しいH・H・プライスは、『幽霊を信じますか?』と問われたとき、その言葉が定義されるまで答えることはできないと言った。プライスと同時代の哲学者C・E・M・ジョードも、『幽霊という言葉をどういう意味で使っているかによる』と答えている」と述べています。

また、いつも冷静に客観的にものを見る人でも、「そこにいない」はずの何かを感じた経験はいくらでもあるだろうとして、著者は「その不思議なものを表す言葉は、『幽霊』のほかにもたくさんある。亡霊、生霊、霊、魂、精霊、お化け、妖怪、ゴースト、スピリット、ファントム、ポルターガイスト。そこにもう1つ、ハルシネーション(幻)も加えておこう」と述べます。

「過去の文化に見られる幽霊」では、紀元前5世紀頃のソクラテスの時代には、ダイモニオンという言葉は、悪い行いをしないように自分の魂を導いてくれる「内なる声」という意味だったと紹介されます。しかし、キリスト教の理論家たちは、悪の手下やデーモン、デビルといった邪悪な存在を表す言葉としてこの言葉を使い始めたと指摘し、著者は「何百年もの間、キリスト教ではすべての霊を、悪い魂かサタン自身が現れたものと見なしていた。ポルターガイスト現象を引き起こしたり、トランス状態になってしゃべりだしたりする人は、『取り憑かれ』ているのだから、魂を取り戻すために戦わなければならないとされたのだ」

中世初期からの幽霊話が、グレゴリウス1世の『対話編』(590~604年)に数多く収録されています。それによると、その頃の幽霊たちは煉獄でずいぶん苦しんでいる。しかしその苦しみは魂のための祈りを捧げられることで、かなり和らげられたとも語られていると紹介し、著者は「だからデーモンが出没するような場所では、ベルと聖書とろうそくを用いて魔除けの儀式を行わなければならなかった。やがてキリスト数は内部に異端がいることを恐れるようになり、想像上のデーモンに戦いを挑むという名目で、何千人もの罪のない人々が焼かれて死んだ」と述べます。

第1章「大昔の幽霊」の「もう一人の人影」では、イングランド、サリー州ロンドン郊外の幽霊が取り上げられますが、ヒストリック・ロイヤル・パレスの主任学芸員ルーシー・ワースレイが、2015年3月のデイリーメールで指摘したところによると、19世紀より前の幽霊といえばもっぱら男性で、白い布をかぶった姿で目撃されていたといいます。著者は、「なぜ、白い布か。それは16世紀や17世紀には、死人は皆、頭から足先までそのような布でくるまれて埋葬されていたからだ。19世紀に入ってからは、グレーや黒の正装姿の幽霊が断然多くなるのだが、それはその時代の喪服がそうであったからで、つまり幽霊も時代を反映しているということだろう。また、19世紀から降霊術が盛んに行われるようになったのだが、霊媒師は圧倒的に女性が多かった。それに合わせるように、女性の幽霊が多く報告されるようになったというところも興味深い」と述べています。

第5章「邪悪なもの」の「幽霊とダウジング」では、『幽霊とダウジングの棒』(1963)のなかで、イギリスの民俗学者トム・レスブリッジが「流れる水はエネルギーの場を形成する。そのエネルギーの場は、電流を送るケーブルを囲んだようなもので、そばにいる者にぴりぴりとした感覚を与えることもある。そして、このエネルギーの場は、どういうわけか印象さえも伝えることができるという。印象とは、その場所で、ものすごく強い感情によって引き起こされた出来事の「記録」だ。(この説を使えばダウジングによって水脈を見つけることの説明も少しはつく)」という自説を展開していることが紹介されます。

レスブリッジは、さまざまな物質の上に振り子をかざし、エネルギーの場について調査しました。そして、いささか非現実的ともいえる考えを思いつきました。著者は、「古代の人は、自然のなかに『魂』が宿っていると考えていた。水の精霊のナーイアスや森の精ドリュアス、岩山の精オレイアデス。つまりそれは、古代の人々も、自然のなかのエネルギーの場に気づいていたという証拠ではないか。そして、雷が鳴り稲妻が走るのがそうであるように、エネルギーの場も超常的な力によって生じたものだと信じていた。レスブリッジは、残りの人生のほとんどを、その研究に費やしている。ブランスクームでは、あることを知って、エネルギーの場に関する自分の考えに自信を持った。ミーナが飛び降りたい衝動にかられた崖では、下のほうで小川が海へと流れ込んでいた。そこは、数年前に男性が自殺をしていた場所だったのである」と述べます。

「日本の幽霊」では、英国ほど幽霊話の多い国はないが、ライバルを挙げるなら断然、日本だろうとして、著者は「日本古来の宗教である神道は、死んだあとも魂が永遠に残ると教えている点で、世界的な大宗教にも通じるところがある。神道にも魂を鎮めるための幽冥界という領域があるが、そこからこの世に未練のある幽霊が戻ってきて、生きている間に自分を苦しめた人間に取り憑き、復讐するという。そのため、神道ではたくさんの儀式が行われるようになった。西洋人はそれを、先祖を崇拝するためのものと考えることが多いようだが、実は死者の魂がこの世をさまよい続けないよう、なだめ、鎮めるためのものである」と述べています。

神道は、動物や植物、無生物などの自然にも霊性があると考える、古くからある自然崇拝であると指摘する著者は、「その信仰を土台にして数多くの民間伝承が生まれてきた。そのなかでよく描かれているのが、亡霊の持つ悪意と人に対する凶暴さである。仏教が日本に伝わってから、神道も少しずつ変化し、亡霊は幽霊界からではなく地獄からやってくるものと考えられるようになったことで、亡霊はすさまじい悪意を持つものというイメージが定着したのかもしれない」と述べます。この描写はちょっと神道と仏教がゴッチャになりすぎた印象がありますね。

付録1「大昔の人々にとっての霊とは」では、「死者は生き返るか」という問いが、わたしがはるか昔から抱えてきた疑問であり、初期の神話や伝説などは、その答えが核心に描かれているものがほとんどであるとして、著者は「多くの宗教の原型ともいえるアニミズム信仰は、木や石、山、川、湖などあらゆるものに精霊が宿っているとした。人々は精霊に呼びかけ、その力を敬ったり、鎮めたりしてきた」と述べています。

そのうち、大勢の精霊たちにも力の強さによる階層があり、上位には優れた神々がいるという考えが生まれました。そして、ついには唯一神が生まれ、ほかの精霊はそれに従属するものとして扱われるようになります。では、この中で、「人間はどういう位置づけになるのか」という疑問について、著者は「人間が魂を宿しているのは明らかだ。宗教的な思想の体系ができ始めたばかりの頃でも、人の魂は死ぬと体から解き放たれ、ほかの魂たちと交わるようになると信じられていた」と述べています。

付録2「霊魂と霊界」では、ネクロマンシーが取り上げられています。ネクロマンシーとは、死者を呼び出す降霊術のことで、昔から「黒魔術のなかで最も邪悪なもの」とされてきました。本書には、「15世紀から16世紀にかけて、この術を行うために墓から死体が掘り出されるということがよくあり、1542年に制定された妖術禁止法では、『法に逆らい、霊を呼び出すまじないを唱える者』を糾弾している。したがって、『この世を去った人たち』との交流を前提とするスピリチュアリズムも、存続していくためには自分たちの教会を持ち、儀式の形を整えていくなどして、一つの宗教として国に認められる必要があった」と書かれています。

もともと心霊現象への関心から始まったスピリチュアリズムですが、次第に宗教のようなものへと変容していったとして、著者は「スピリチュアリストたちは、キリスト教に代わる信仰の体系を模索するようになり、霊界との交流に適した環境を作るためと称してミサのようなことも行うようになった。実際、キリスト教とかなり似てきており、1870年代までには多くの組織が『教会』を名乗るようになっていた。スピリチュアリストたちが信じているものは何か。一概には言えないが、だいたい共通しているとみられる信念がある。それは、人間は二つの要素、滅びる運命の肉体と、永遠にあり続ける魂とでできているということである」と述べます。

また、人は死ぬと、魂が肉体を離れて「霊界」へ入るとされます。著者は、「そこには7つの界層があり、1番下が地上である。その次は『サマーランド』と呼ばれることもある界層で、ここは地上ととても似ているが、痛みや苦しみがない。そして地上よりも、霊的な進化を遂げるチャンスがある。悪人のまま死ぬと、霧に閉ざされたリンボ(辺獄)のようなところをさまようことになる。スピリチュアリストの団体のなかには、そのような迷える魂を悔い改めさせるために『救済サークル』を結成しているところもある。物質的な物に執着しすぎると、魂は地上から離れることができない。その魂が、人の目には幽霊に見えるのだと、スピリチュアリストたちは信じている」と述べるのでした。

「霊界からのメッセージ」では、死者との交流を図る実験が、心霊研究協会(SPR)のメンバーによって行われたことが紹介されます。著者は、「参加者は、自分の死後、生きている仲間にメッセージを送ろうと試みる。信ぴょう性を高めるために、送るメッセージは小分けにして、すべてがそろわないとその意味するところが明らかにならないようにする。参加者には、著名な古典学者のF・W・H・マイヤースやエドマンド・ガーニーがいた。二人とも、SPRの設立に重要な役割を担った人物だ。その後、古典学者のヘンリー・ブッチャーとやはり古典学の第一人者であるA・W・ベロール博士も加わった。この実験で得られた界からのメッセージは、『交叉通信』と名づけられている」と述べています。

付録3「幽体離脱と臨死体験」では、生きている人の霊が目撃されることについて研究者たちは「幽体離脱(アストラルプロジェクション)」ではないかと考えることが紹介されます。それらは大きく2つに分類され、「パラソマティック」と「アソマティック」と呼ばれます。パラソマティックタイプとは、体験者が自分の肉体そっくりな「複体(ダブル)」の中にいると認識している状態です。もう一方のアソマティックタイプは、体を持たない意識だけの自分が、離れた場所から自分の肉体を眺めるという体験です。意識が体から離脱した状態。「ピンポイントの存在」と呼ばれることもあります。

驚くことに、この「アストラルプロジェクション」を行っている人々は、体から離脱して、どこか知らない場所へ「流れて」いき、戻ってきてから、その場所の様子を詳しく語ることができるといいます。そしてその情報は、実際にその通りであることが多いとか。著者は、「これは、一種のテレパシーと考えられるかもしれないが、さらに不思議な体験もしている人もいる。『アストラルトラベラー』は、友人の寝ている部屋に入っていき、テーブルの上や棚の中の物を荒らすことができるというのである。それだけでなく、会話を交わすことさえあるらしい」と述べます。

付録4「あの世からの創作、オートマティスム」では、「ベートーベンは今でも交響曲第十番に取り組んでいるのか。アインシュタインは宇宙の謎を解き明かそうと考え続けているのか。ピカソの頭の中にはまだイメージが渦巻いていて、それをキャンバスにぶつけたくてうずうずしているのだろうか」と書かれています。そのようなことを思うのは、オートマティスムという不思議な心霊現象を目の当たりにしたからだとして、著者は「芸術作品、例えば絵画や楽譜、小説、詩、哲学の本などを、自動で生み出している」と述べます。

オートマティスムとは、人が自分の意識の外で作品を生み出す現象のことをいいます。本書には、「心理学では、この夢遊病や記憶喪失、チック症状、多重人格障害、異言、トランス障害などに見られる『解離』状態とよく似ており、心理学ではそこに明確な線引きはしていない。しかし、オートマティスムで作品を作る人々と彼らを支持する人々は皆、芸術家の霊と直接コミュニケーションを取っていると信じて疑わない」と書かれています。

そして、オートマティスムについて、「古代ギリシャのデルフォイの神託に始まり、預言者の残した数々の預言の書のことはさておき、自動筆記で書かれた初期の書物といえば、英国スピリチュアリズムのバイブルとされるW・ステイトン・モーゼスの『霊訓』(1883年)や、W・T・ステッドの『死後』(1897年)などが挙げられる。しかし、この辺りのものは、心理学者のウィリアム・ジェームスが、『哲学の水割りのようにひどくぼんやりしていて、あたかも霊のメッセージの半分以上を作家自身が創作したかのようだ』と批評しているように、後世になって書かれたものとはだいぶ違っている」と述べるのでした。

付録5「つまるところ、幽霊とは?」では、著者は「幽霊とは何か。スピリチュアリストはもちろん普通の人々にとっても、その答えは簡単だ。幽霊とは死者の魂で、まだ上の界層へ『渡っていない』か、生前暮らしていた場所へ『戻ってきた』もののことである。一方、物理学者にとっては、この質問はなかなか答えにくい。ある科学者が観察して得た結果は、同じ条件下で技術と設備さえ整っていれば、別の科学者が行っても同じ結果になるというのが科学である。幽霊はカメラで確実に捉えるということができないし、ポルターガイストの音はたとえ録音できても状態が悪くきちんと分析できることがない。それに、指定した時間に現れて、わかりやすく物理的な心霊現象を起こしてくれるように頼むこともできない」と述べています。

「幽霊とテレパシー」では、霊的な存在(エンティティー)がこの力の場にあり続ける様子をわかりやすくするために、著者は以下のような例え話をします。

「穏やかな晚に湖の上を静かにボートをこぐと、水から引き上げられたオールが小さく激しい渦を作り、渦は水をらせん状にかき回す。これらの渦は湖の上を流れていき、徐々にエネルギーを失いながらも、ボートがそこにいたことを表している。同じように、強烈な経験、例えば痛みやショックなどが、力の場に渦を生じさせることがある。死後エネルギーはそこに残り、誰かに受信されることもある。ポルターガイスト現象も、この力の場の仮説を用いれば、ほかのどの説よりもうまく説明できる」

「パラレルユニバース(平行宇宙)」では、時間の性質をうまく利用して幽霊を説明しようとする理論もあるとして、著者は「『時間の矢』というように、ほとんどの科学者は、時間というものは前にしか進まないと考えている。そして時間をさかのぼれないのと同じように、未来を見にいくことも不可能であると。しかしアインシュタインは時空連続体の概念を構築中に、3次元の空間と1次元の時間は互いに切り離すことはできないことに気づき、日常の体験はすべて、その4次元の枠の中で行われていると指摘している」と説明します。

ここから発展させて、空間次元がどの時間にも存在するのと同じように、すべての時間、つまり過去・現在・未来は、無限に並ぶパラレルワールドに同時に存在するということもできると説明し、著者は「アインシュタインの理論をここまで発展させたのは、エンジニアでもあり数学者でもあるJ・W・ダンである。ダンは幽霊について言及していたわけではない。しかし、幽霊が『見えている』というのは、自分たちの時間枠から、別の時間枠で起こっている出来事を見ている状態ではないかと考えてしまうのである」と述べます。この考えは、ブログ「インターステラー」で紹介したSF映画の幽霊像によく似ていますね。

付録6「フィクションのなかの幽霊」では、どこから見てもフィクションであるという幽霊は18世紀半ば、「ゴシック」小説が流行し出した頃に登場すると指摘し、著者は「例えば、『オトラント城奇譚』(1765年)の著者のホーレス・ウォルポールは、「自分の中にあった想像力やイメージ、情熱を自由に働かせて」書いている。ゴシック小説には、必ずといっていいほど幽霊城や墓場、心を揺さぶられるような美しい情景が描かれていた。後にこの分野では、メアリー・シェリー、エドガー・アラン・ポー、シェリダン・レ・ファニュなどが出てきて活躍した。しかし、彼らの話は純粋に超常的なものというより、ホラー的な要素のほうが強かった。19世紀初めにはワシントン・アービングが、米国に早くに入植していたオランダ系移民たちの言い伝えに手を加えて、『スリーピーホロウの伝説』などを発表した。しかしなんといっても、完璧な『幽霊譚』は、ディケンズの『クリスマス・キャロル』(1843年)が最初だろう」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「19世紀の終わりには、幽霊譚は文学の一ジャンルとして確立され、『カンタヴィルの亡霊』(1887年)のオスカー・ワイルドのように、著名な作家たちも数多く書いていた。そして、ヘンリー・ジェイムズが「不用心な読者へのわな」を仕掛けてあると言った『ねじの回転』(1898年)は非常に不気味で、古典的名作とされている。悪意を持つかつての使用人ピーター・クイントと、彼と関係があったという前任の家庭教師ミス・ジェスル、そして彼らの犯した、屋敷の子どもたちに対する罪。恐怖の上に恐怖を重ねていく描写が見事である」

さらに、幽霊が登場する物語について、著者は「聖書学者のM・R・ジェイムズの『好古家の怪談集』(1904年)は、恐怖を描いた珠玉の短編を集めたもの。ジェイムズのライバルに、アルジャーノン・ブラックウッドがいる。彼は1906年に短編集『空家』で小説家デビューを果たしてから、実に30冊以上もの本を出している。20世紀に入り懐疑主義が台頭してくると、幽霊話は二つに分かれて歩み始めた。H・P・ラブクラフトの小説のように、強烈な恐怖の世界へさらに深く入り込んでいくものか、もしくは軽い、娯楽の要素の強いものである」と述べるのでした。

「映画の中の幽霊」では、100年以上も前に映画というメディアが世に現れてからというもの、幽霊はより本物らしく表現されるようになったと指摘し、著者は「例えば、ノエル・カワードの戯曲を原作とした『陽気な幽霊』に出てくるのんきな女性の幽霊や、友だちのような『キャスパー』、怖いけど憎めない『ゴーストバスターズ』のお化けたち。『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990年)では、現世に残る恋人の元を離れられないロマンティックな幽霊が描かれている。しかしもちろん観客を震え上がらせるホラー映画も健在である。スティーブン・キングの小説をスタンリー・キューブリックが映画化した『シャイニング』(1980年)。スティーブン・スピルバーグ製作の『ポルターガイスト』(1982年)は、優れた特殊効果を駆使して視覚に訴えた」と述べています。

また、著者は、幽霊が登場する映画について、「心理描写が秀逸な古典的ゴシックホラー映画としては、ヘンリー・ジェイムズの小説『ねじの回転』を映画化した『回転』(1961年)や、『回転』と似た設定で幽霊屋敷ものの伝統を踏襲している『アザーズ』(2001年)などが挙げられる。また、『シックス・センス』(1999年)は、死者の姿が見えるという少年に向き合っていく小児精神科医の心理を丁寧に描いた恐怖映画だ」と述べます。

そして、著者は「100年前と変わらないくらい、現在の私たちも幽霊を信じていると仮定するなら、小説家や映画制作者はこれからもフィクションの幽霊物語を語り続けるだろう。喜劇、恋愛もの、心温まるもの、ゾッとするもの、ショッキングなもの、どんな幽霊物語でも」と述べるのでした。ここに挙げられた「回転」も、「アザーズ」も、「シックス・センス」も、さらには「シャイニング」も、わたしの愛する映画たちです。本書は、全65話の実際の幽霊エピソードも興味深いですが、「付録」として巻末で展開される幽霊トリビアが楽しくて仕方がありませんでした。結局、わたしは幽霊がたまらないほど大好きなのだという事実を再確認しました。