- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2088 プロレス・格闘技・武道 『昭和プロレス 禁断の闘い』 福留祟広著(河出書房新社)

2021.12.07

わたしは、一条真也の新ハートフル・ブログ「燃える闘魂 ラストスタンド」で紹介したように現在闘病中のアントニオ猪木氏を心から応援しています。『昭和プロレス 禁断の闘い』福留祟広著(河出書房新社)を読みました。「『アントニオ猪木対ストロング小林』が火をつけた日本人対決」というサブタイトルがついています。430ページの力作で、とても読み応えがありました。著者は、1968年、愛知県生まれ。國學院大学文学部哲学科卒業。92年、報知新聞社入社。現在、コンテンツ編集部所属。プロレス、格闘技、大相撲、ボクシング、サッカー等を取材。一条真也の読書館『さよならムーンサルトプレス』で紹介した著書、一条真也の読書館『妻たちのプロレス』で紹介したターザン山本との共著があります。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、アントニオ猪木がジャーマンスープレックスホールドでストロング小林をフォールした有名な写真が使われ、帯には「時代を突破した男たち」とオレンジ色で大書され、「『力道山×木村』以来、禁忌となった日本人対決。封印を破った『猪木×小林』の全貌に迫り、『藤波×長州』『佐山×前田』『天龍×鶴田』他、不穏で熾烈な闘いを描く、未踏のプロレス・ノンフィクション!」と書かれています。

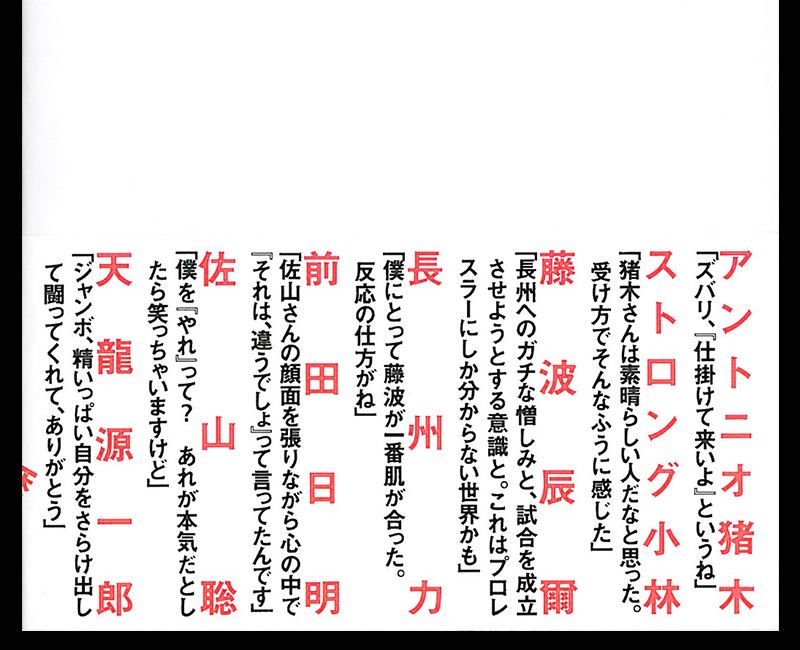

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のようにプロレスラーたちの名前がオレンジ色で書かれ、彼らの発言が紹介されています。

アントニオ猪木

「ずばり、『仕掛けて来いよ』というね」

ストロング小林

「猪木さんは素晴らしい人だなと思った。受け方でそんなふうに感じた」

藤波辰爾

「長州へのガチな憎しみと、試合を成立させようとする意識と。これはプロレスラーにしか分からない世界かも」

長州力

「僕にとって藤波が一番肌が合った。反応の仕方がね」

前田日明

「佐山さんの顔面を張りながら心の中で『それは、違うでしょ』って言ってたんです」

佐山聡

「僕を『やれ』って? あれが本気だとしたら笑っちゃいますけど」

天龍源一郎

「ジャンボ、精いっぱい自分をさらけ出して闘ってくれて、ありがとう」

カバー前そでには、こう書かれています。

「ファンが見たいのは『誰が一番強いのか』というシンプルな問いへの答えだった。そしてファン心理は、誰かが決定的な何かを失う転落を目撃したいという残酷さも秘めている。馬場と猪木が対決しない旧態依然たる停滞は、観客の欲求からかけ離れてしまい、リングは外国人と日本人が対決する予定調和の世界に低迷していた。この閉塞感を打破したのが『猪木対小林』の日本人トップ対決だったのである――。『禁断の扉から始まる物語』より」

本書の「目次」は、以下の構成になっています、

禁断の扉から始まる物語

「まえがき」にかえて

第1章 その異様な光景

「アントニオ猪木対ストロング小林」という事件

第2章 情熱と執念

新間寿の猪木への愛と、馬場への闘志

第3章 交渉と煽動

二人の傑出したプロレス記者の存在

第4章 動かす熱量

東スポの野望が日本人対決のタブーをこじ開ける

第5章 プレイバック日本人対決

アントニオ猪木が「小林戦」を見直し、語り尽くす

第6章 プロレス史上最大の謎

「力道山対木村政彦」の闇に分け入る

第7章 二人の運命

プロレスに賭けた力道山、

プロレスラーになりきれなかった木村政彦

第8章 闘いの階段

相手の良さをどこで見極め、どう生かすか

第9章 「かませ犬」が反逆する

長州力の憎悪に藤波辰爾が感応した「名勝負数え唄」

第10章 凄さと優しさ

藤波、長州が見た猪木、小林が感じた猪木

第11章 青春の結晶

「タイガーマスク対小林邦昭」は

なぜ比類のない熱を帯びたのか

第12章 強さへの革命

プロレスを格闘技に移行させたUWFという実験場

第13章 不穏な試合

佐山と前田の確執の底に何があったのか

第14章 破壊と創造

「天龍革命」が全日本プロレスを内側から変える

第15章 怪物が目覚める

鶴田の覚醒によって革命は成就した

第16章 長く熱い日の終わり

「猪木対小林」は世間を振り向かせた

第17章 動き続ける時計

奇跡的な交錯、まったく別の人生

物語は語り継がれ、生き続ける

「あとがき」にかえて

「禁断の扉から始まる物語 『まえがき』にかえて」では、著者は「この国で行われた、団体の枠を超える初めての日本人によるトップ同士の対決は、昭和29(1954)年12月22日、蔵前国技館で対戦した『力道山対木村政彦』だった。試合は、力道山が木村の顔面を蹴り上げてKOする凄惨な結末で幕を閉じた。この試合をきっかけに、日本人対決は、長く封印され、いつしか『やってはいけないこと』すなわち『禁断』と呼ばれるようになる。この『禁断』の扉を開けたのが昭和49(1974)年3月19日、蔵前で闘った『アントニオ猪木対ストロング小林』だった」と書いています。

また、著者は「日本プロレス一強時代は、猪木がジャイアント馬場に挑戦を表明しても叶わなかったように、敗れた側の商品価値が下がり興行的にダメージを負う『日本人対決』はタブー視されていた。それは、レスラー、あるいは団体が、同じ釜の飯を食う仲間が傷つくことを恐れる身内の論理だった。もちろん、タブーとなった背景には、『力道山対木村政彦』の惨劇が、闇の領域を垣間見せてしまったことへの警戒もあったかもしれない」とも述べます。

第5章「プレイバック日本人対決~アントニオ猪木が『小林戦』を見直し、語り尽くす」では、「リングで闘っている俺を、上から見ている俺がいる」として、猪木・小林戦では両陣営の応援団が鳴らす太鼓と鉦の音、声援やどよめきが大きかったのですが、それが聞こえていたのかという質問に対して、猪木は「声援や音っていうのは聞こえていますよ。全部、自分の耳全体に届いているというか、目の中にも……」と答え、さらに「試合によっては、もう1人の自分が見ているような試合もあったというかね。つまり、リングで闘っている俺を上から見ている俺がいるっていう感じという。これは、前に大相撲の白鵬と話した時に彼も『自分もそういうことがあります』と同じことを言っていましたね」と述べています。

多くの観客が猪木に熱狂した理由を、元東京スポーツ記者の門馬忠雄は「殺気だよ」と指摘します。また、「俺が見た中で最高のレスラーは誰かって聞かれたら、それはアントニオ猪木だよ。なぜかと言えば彼には殺気がある。そこがお客の視線を自分に持ってくる力になっているんだ。言ってみれば、リング上の人心掌握術を彼は持っているんだよ」と述べます。猪木がみなぎらせる殺気の源については、門馬は「力道山だよ」と説きます。

さらに、門馬は「彼は付け人時代に毎日、力道山から殴られて、いじめられていただろ。それで力道山のことを『いつかぶっ殺してやろう』『いつか超えてやろう』と思った。いじめられたことによる反骨心だよね。じゃなきゃあの顔は、あの殺気は出ないよ。あれは、作った顔じゃない。しかもブラジルへ移民して、毎日、農作業で重労働の日々を送ってきたわけでしょ。あの顔は彼の人生からにじみ出る本気なんだよ。それがファンを引き付けた。あんなキラーは、後にも先にも彼だけ」と述べるのでした。

小林戦の記録映像を猪木と一緒に観た元テレビ朝日アナウンサーの舟橋慶一が「私は、猪木さんから見て、ちょっとでも格下だと思う相手でも本人の良さを引き出してやろうとしているように見えるんです。その引き出し方がわざとではない天才肌というか、相手を生かして自分をもっと生かそうというところがあったように思うんですが?」と尋ねると、猪木は「相手の中にある一番の良さをどこで見つけるかでしょうね。それを潰すのも闘いだけど、それを生かすのも闘いなんです。そこには会場に何万人といる時もあれば、テレビを通じてもっと凄い数の人々が見ているわけでね。そこに人気度というものが当然あるんですが、俺は客に媚びるプロレスはやりたくないと終始一貫、言ってきました。その生かし方という意味で媚びるプロレスはやってこなかったし、この小林戦も媚びてはいないと思ってますよ」と語っています。

第6章「プロレス史上最大の謎~『力道山対木村政彦』の闇に分け入る」では、元日刊スポーツ記者で現在は拓大客員教授の宮澤正幸が、力道山で惨敗した後の木村政彦が宿泊していた神田橋の千代田ホテルの客室で取材していたところ、部屋に拓大の後輩で、後に「極真会館」の創始者となる空手家の大山倍達が姿を見せたことが明かされます。当時の大山は30歳。極真会館を昭和39(1964)年に設立する10年も前の時代でしたが、宮澤は「大山さんは『木村先輩!』って部屋に入ってきて「空手でよければ、僕が力道山と対戦します」っていうようなことを盛んに、わめいていました。それを木村さんは『いいから、いいから』ってなだめていました。私は、2人の間には入らず、じっと見ていました」と語っています。梶原一騎原作の「空手バカ一代」や「男の星座」では、力道山・木村戦後のリングに大山が上がり、そのまま力道山に対戦要求したように描かれていますが、これがリアルな歴史の真実だったのです!

第7章「二人の運命~プロレスに賭けた力道山、プロレスラーになりきれなかった木村政彦」では、「仕掛けられたら制裁を加えるのがプロレスの掟」として、「試合は引き分けの約束だったのに、力道山が裏切った」と訴える木村政彦について、プロレス歴史研究家の流智美は、プロレスにはプロレスの「掟」があることを主張します。流が根拠にしたのは、戦前から戦後にかけて世界(後のNWA)ヘビー級王者に君臨し、「20世紀最高のレスラー」と呼ばれたルー・テーズの告白でした。テーズの来日時のマネージャーも務めてきた流は、「私は、22年間、テーズさんのマネージャーをやってきて、何千回と話を聞いてきました。一番感銘を受けた話は、テーズさんはNWA王者を合計12年8ヵ月やってるんですが、当時はビデオも何もなくて、その土地へ入ってから、対戦相手をプロモーターから教えられることがほとんどだったんです。そして、その中の半分ぐらいのレスラーが力道山が木村にやったように仕掛けてくるんですね」と述べます。

そのとき、ルー・テーズは、逆に仕掛けた相手をボコボコに殴って制裁を加えました。流は、「プロレスの世界で仕掛ける、仕掛けないは、特にテーズさんの時代では当たり前の話だったんです。それは力道山と木村がプロレスラーになった時と重なる時代で、仕掛けてくることもあり得るし、仕掛けられたら制裁するのが当然というのがプロレスの掟なんですね。ですから、木村は力道山が仕掛けることを想像していなかったことが、恥ずかしい。プロレスではそんなことがあるわけないと思っていたのなら、当時のプロレスの本質を分かっていなかったとしか言いようがありません。ただ、これはテーズさんとかいろんなレスラーの話を聞いて、ようやく分かることで、本当にプロレスを見てきたという背景がないと、力道山対木村戦についてもしゃべってはいけないと私は思っています」と述べます。

木村は「約束を破った」と主張しましたが、一方でテーズが証言したように、「仕掛ける」こともまた、プロレスが内包する1つの要素であるとして、著者は「アントニオ猪木はストロング小林戦において、試合前に腕組みして小林を睨んだのは、『ズバリ、「仕掛けて来いよ」という』意味もあったと証言した。『仕掛ける』という、瞬間の殺意のようなものすらプロレスの緊張感として含み込んでしまうところに猪木流プロレスの無二の凄味があるのだが、少なくとも、仕掛けられたら、制裁を加えるのがプロレスラーとしての振る舞いであるはずだった。それを実行できず、ただ『打倒』されてしまった木村は、プロレスラーではなかった。正確に言えば一流のプロレスラーではなく、プロレスを演じる柔道家に過ぎなかった――。流の話を聞いて、私は率直にそう思った」と述べるのでした。

そして、日本プロレス史における最大の謎について、著者は以下のように述べるのでした。

「『力道山対木村政彦』の謎とは、プロレスという『異端』が持つ『紙一重』に潜む危うさだった。厳密に言うと『昭和プロレス』がそうだった。『紙一重』の世界は、時代とともに刻々と変化し、見る者にとってまったく違う姿となる。その恐れが解明されない謎と表現され、『力道山対木村政彦』、さらには昭和プロレスは今も語り継がれている。力道山が『紙一重』の危うさを満天下に示してから20年の時を経た昭和49(1974)年3月19日、同じ蔵前国技館でアントニオ猪木は、ストロング小林と闘った。20年前とは比較にならないほどマスコミはプロレスから離れ、世間がプロレスは『ショー』であると見ていた時代に、猪木はプロレスを『紙一重』とは表現せずに『真剣勝負』と言い切り、『八百長論』へ真っ向から勝負を挑んだ。その真意を猪木は『自分の仕事をインチキとか笑われて、黙ってられるかよ』と明かしたことがある」

第8章「闘いの階段~相手の良さをどこで見極め、どう生かすか」では、猪木は「力道山対木村政彦」の記憶は持っていなかったとして、「この試合は、当時、見てはいなくて、後からビデオで力道山が蹴りを入れている場面を見たけど、いろんなことが言われていて、オレも正直、本当のところ何があったか分からないけど、力道山にしてみれば、やったら弱かったっていうことじゃないのかな。付き合ってられねぇよってバンバンッて倒したってことだと思いますよ。木村さんも柔道で強かったけど、打撃への対応はできなかったんでしょう」という猪木の発言を紹介します。あまりにも単純な見方のようで、意外と当たっているかもしれません。著者は、「プロレスに対して一貫して『強さ』の追求という姿勢を打ち出す猪木は、力道山と木村の試合も、両者の実力の差が結果に表れたという立場を崩さなかった。何よりも猪木は力道山の強さに憧れてプロレスラーを志した」と述べています。

第10章「凄さと優しさ~藤波、長州が見た猪木、小林が感じた猪木」では、「日本プロレス史の分岐点となる試合」として、ともに猪木の弟子である藤波辰巳(現・辰爾)と長州力の一連の名勝負がプロレスの枠組みを破壊したとして、「国内マットは、力道山から続く伝統的な『日本人対外国人』による『善玉対悪玉』という単純な対決の枠組みで描かれてきた。日本人対決による連続ドラマの先駆けとなる、昭和56(1981)年8月に国際が崩壊し、10月から『はぐれ国際軍団』としてアニマル浜口、寺西勇と共に新日本に参戦したラッシャー木村と猪木の抗争は、大枠においては従来の『善玉対悪玉』の図式を踏襲していた」と書かれています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「『藤波対長州』の名勝負数え唄は、こうした旧来の構図を打破し、闘う両者の存在感と試合内容のみで、勝者と敗者の双方へファンが賞賛の拍手を送るリングへと進化させた。以来、新日本の『闘魂三銃士』、全日本の『四天王プロレス』など、日本人対決が主流となった平成から令和の現在に至るまで、日本マット界は『試合内容』でファンの信頼を獲得する構図を受け継いできた。その大きな礎は『藤波対長州』だった」

第11章「青春の結晶~「タイガーマスク対小林邦昭」はなぜ比類のない熱を帯びたのか」では、「佐山が言う『猪木イズムとは没入力』として、佐山聡の「馬鹿になれって、物事に対して集中するなんていう言葉で表現できるような生易しいものじゃないんです。それは没入することです。身も心も深く本気で真剣に入り込んでいくことなんです。人間は、集中できますけど没入することは、なかなかできません。猪木さんは、プロレスに対してあらゆる場面で没入した人なんです。猪木イズムとは、没入力です」と言い切り、さらには「猪木さんは、道場で僕らが”セメント”って表現しているガチンコのスパーリングを徹底してやりました。おそらく他の団体は、あそこまでやっていないと思います。猪木さんは本当に練習をして、自分から率先してセメントをやっていました。そこに没入して闘いを知るみたいな姿勢がありました」という発言を紹介。

そのセメントが行われていた新日本プロレスの道場で圧倒的な存在感を示していたのが藤原喜明でした。猪木の用心棒も務め、”関節技の鬼”と呼ばれた猛者です。第12章「強さへの革命~プロレスを格闘技に移行させたUWFという実験場」では、「スパーリングでルスカと互角に渡り合った藤原」として、前田日明の「藤原さんって猪木さんと対戦する前のウィレム・ルスカを極めたんです。これは自分が入る前の話で直接、見たわけじゃないんですが、レスリング協会の福田さんが新日本の道場にルスカを連れてきて、誰かスパーリングをやってくれって頼んだら、みんな、そっぽ向いて、藤原さんだけが、俺がやりますって名乗り出て、その時に極めたんです。それでルスカはガックリ来て、お前がそんなに強いなら猪木はもっと強いのか?って恐れたんです。それがなかったら猪木対ルスカ戦は、もっと違う試合になっていたはずなんです。当時の猪木さんなら簡単にやられないと思うけど、後に語り継がれるような試合にはなってないと思います」という談話が紹介されています。

その前田日明も「強さ」を追求し、後に”新格闘王”と呼ばれました。第13章「不穏な試合~佐山と前田の確執の底に何があったのか」では、旧UWFが崩壊して新日本に戻ってきたときに前田が藤波辰爾と闘った一戦が今も伝説になっているとして、「前田は、体を張って蹴りを受け、新日本プロレスというブランドを守った藤波に敬意を表する」と書かれています。また、前田の「自分は、新日本のレスラーの頑丈さはよく分かっていたから、藤波さんに2、30発蹴りを入れましたけど、全部受けたのは凄いとしか言いようがないですよ。あのころの新日本の隆盛は、メインの中心に藤波さんがいたからです。考えてみてください。長州力、前田日明が残した名勝負って、藤波さんだけですよ。長い経験とキャリアに裏打ちされた的確な判断と防御。あの人こそ、完璧なプロレスラーです」という発言を紹介しています。

第13章「不穏な試合」では、旧UWF時代に佐山聡(スーパー・タイガー)と前田日明の関係が悪化し、伝説のセメントマッチが行われて、結果的に佐山がUWFを去った経緯が書かれています。その後、第一次UWFは崩壊し、新日本に戻った前田らは新生UWFを旗揚げし、一大ブームを巻き起こします。著者が佐山に新生UWFをどう見ていたかを尋ねたところ、「彼らは、プロレスをやっているのに格闘技だとか言っていました。人間は嘘をつくことが最低なんです。プロレスなのに格闘技って嘘をついていた時点で僕は認めません」と答えています。また、「プロレスと格闘技を融合させた『アントニオ猪木』というジャンル」として、著者は「前田と佐山は、リング内外で確執は表面化したが、振り返れば同じ行き先へと辿り着いた。過去の記憶、現在の立ち位置など様々な意見の違いはあるが、共通していたのが、プロレスから総合格闘技へ移る原点を『アントニオ猪木』と明かしたことだ」と述べます。

第14章「破壊と創造~『天龍革命』が全日本プロレスを内側から変える」では、天龍源一郎が、ファンが日本人対決に燃える理由を以下のように具体的に説きます。

「日本人同士の対決が盛り上がったのは、例えば俺がここで負ける、ダメになったらオレの何かがなくなるっていう危機感に、ファンが共鳴したからでしょう。言ってみれば、天龍ファンだったら天龍がここで負けたら、天龍を応援してきた俺たちがここで素っ裸にされてこの会場から出なくちゃいけない、っていう危機感があった。だから、俺はそんな思いをファンに与えちゃいけないと思って闘ったし、ファンは『天龍は、そんなことをしないだろう』っていう共感をもってくれた。それは、別に俺のファンだけじゃなくて、ジャンボファン、長州ファン、藤波ファンのそれぞれがエキサイトしてたよね。だから俺たちも最後の最後までトコトン精魂尽き果てる試合をやれたし、だからファンも最終的には、負けても『天龍は俺の気持ちを汲んでくれたからヨシ』って思ってくれただろうし、次は何かをやってくれるっていう希望をもって会場を後にしてくれたと思います。だから、そこの扉を開いた猪木さんとストロング小林さんの試合は、凄かったと思いますよ」

第13章「怪物が目覚める~鶴田の覚醒によって革命は成就した」では、全日本プロレスの日本人頂上対決であった「鶴田対天龍」の鶴龍対決が1つのクライマックスを迎えた1987年8月31日の日本武道館での一戦が取り上げられ、著者は「武道館のリングで鶴田と対峙した時、天龍が誓ったのは、革命の目的である、鶴田を本気にさせることだった。(中略)試合は、鶴田が、ハンセンやブロディ、あるいはミル・マスカラスと幾多の外国人との名勝負では見せなかった激しい攻めを天龍に叩き込んだ。頭を何度も踏んづけ、コーナーに押し込みサポーターを下ろしてむきだしの膝でジャンピング・ニー・パッドを顔面に入れ、ドロップキックも顔面を突き刺した。天龍もすべての技を真っ向から受けた。驚異的な受け身で和田のカウントを2・9で何度も返した。最後はエプロンで天龍のラリアットを受けた鶴田が右足をセカンドロープへ引っ掛け宙づりとなり、リングアウトで天龍が勝利した。勝った結果よりも、試合中に感じた手ごたえを、天龍は記憶していた」と述べるのでした。

2020年2月8日、東京の北沢タウンホールで、猪木と天龍はトークイベントで対談しました。そのとき、天龍は「世間と闘ったレスラーって猪木さんしかいなかった」と敬意を表し、ライバル団体のエースだった猪木の発言を全日本にいた当時から気にしていたことを明かしました。そして天龍は、「猪木さんの強みは、アメリカへ行ってアメリカのスタイルを学んで、その後、ゴッチさんから違うプロレスを教えられて、いろんなスタイルを持っているところだと思いますよ。だから猪木さんの話を聞くと、俺のようなプロレスをやるヤツは誰もいないだろっていうのが言葉の端々に出るんですね。みんな俺のマネはしているけど俺にはなりきれなかっただろっていうのが言葉の根っこにあると思います。俺たちも猪木さんを前にすると、何をどう答えていいのか分からないし、何を質問したらいいかわからない。そこが猪木さんの強みであり、猪木さんのプライドであると思います」と語りました。

第16章「長く暑い日の終わり~『猪木対小林』は世間を振り向かせた」では、「劣等感を糧にした、世間に一矢報いる抵抗」として、「猪木は世間に真剣の闘いを伝え、大衆を『本気だぞ』と信じさせた。まるで名優が、例えば、渥美清が演じた車寅次郎がスクリーンの中だけでなく、見ている者にあたかも実在しているような錯覚を与えたが如く、猪木は、小林戦でフィクションのプロレスをノンフィクションに仕立てることに成功した。(中略)この試合で『本気』と評価されたことで、猪木はジャイアント馬場との差別化をさらに加速させ、『プロレスこそ最強』の自縛を生んだ。果ては『最強』を証明するためにモハメド・アリとの格闘技世界一決定戦にまで至ることになった。さらに、ファンが待望した日本人対決を実現し鮮やかな決着を見せたことで、『猪木なら』あるいは『新日本なら』何かをやってくれるという期待感をファンに抱かせることになった。その系譜が令和の今、業界トップに君臨する新日本プロレスの礎であり、令和4(2022)年に創立50周年を迎える新日本にとって「猪木対小林戦」は原点の闘いでもあるのだ」と書かれています。

小林戦をはじめとする一連の日本人対決、アリ戦をはじめとする一連の格闘技戦を闘っていた当時について、猪木は「自分が命がけで闘っているものを、八百長って言われて黙ってられるかよっていう思いでね。今、思えば随分、粋がっていたなぁと思うこともあるけど、そこは引けない部分だった」と語っています。そして、デビューから60周年を迎えたプロレスラー人生ついて、猪木は「結局、俺がってきたことは、人を喜ばせたかったということなんです。現役の時は、俺も粋がっていろんな言葉を言ってきたんだけど、突き詰めて今、思うことは、ただひたすらに、見ている人たち、ファン、大衆を喜ばせたい、という、それに尽きるんですね」と語るのでした。

嗚呼、素晴らしき哉、燃える闘魂!

本書は非常に読み応えのある名著でしたが、その主人公はやはりアントニオ猪木その人です。一条真也の新ハートフル・ブログ「燃える闘魂ラストスタンド」で紹介したように、アントニオ猪木氏は未知の病と闘っています。アミロイドという物質が全身に溜まり血液循環が悪くなる”100万人に数人”の難病ですが、「『元気があれば何でもできる』を今度は自分に言い聞かせて最強の敵と闘っています」と言いながら、入退院を繰り返しリハビリに励む姿には涙が止まりませんでした。わたしに多大な闘魂と元気を与えてくれた猪木氏の回復を心より願っています。