- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.12.28

『死者との対話』石原慎太郎著(文藝春秋)を読みました。『暴力計画』『――ある奇妙な小説――老惨』『死者との対話』『いつ死なせますか』『噂の八話』『死線を超えて』『ハーバーの桟橋での会話』の7つの作品からなる短編小説集です。著者は、1932年、神戸市生れ。一橋大学在学中の1955年に「太陽の季節」で衝撃的なデビュー。翌年、芥川賞を受賞。数多くの作品を執筆する一方、1968年に参議院議員に当選。後、衆議院に移り環境庁長官、運諭大臣などを歴任。1995年、勤続25年を機に国会議員を辞職。1999~2012年、東京都知事を務める。2014年、政界引退。

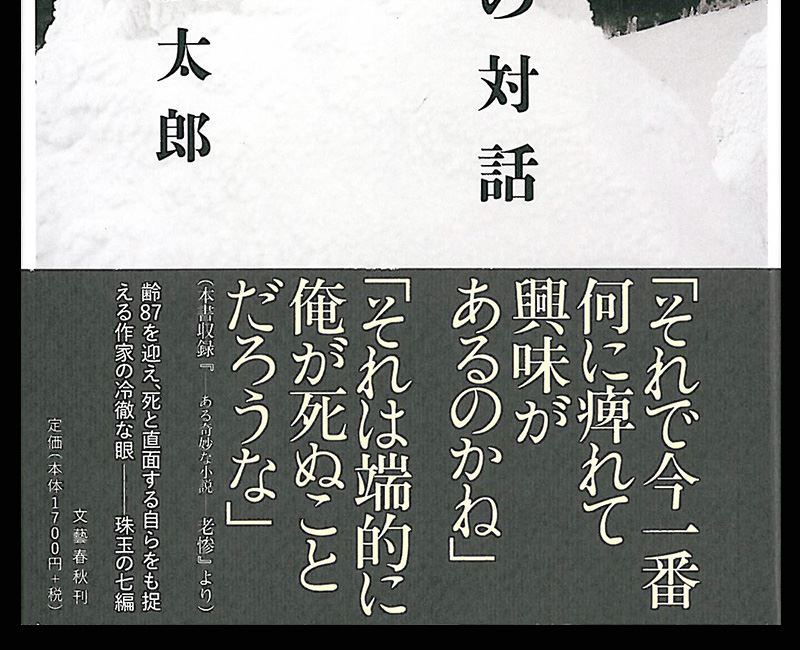

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「それで今一番何に痺れて興味があるのかね」「それは端的に俺が死ぬことだろうな」(本書収録『――ある奇妙な小説――老惨』)「齢を迎え、死と直面する自らをも捉える作家の冷徹な眼――珠玉の七編」と書かれています。

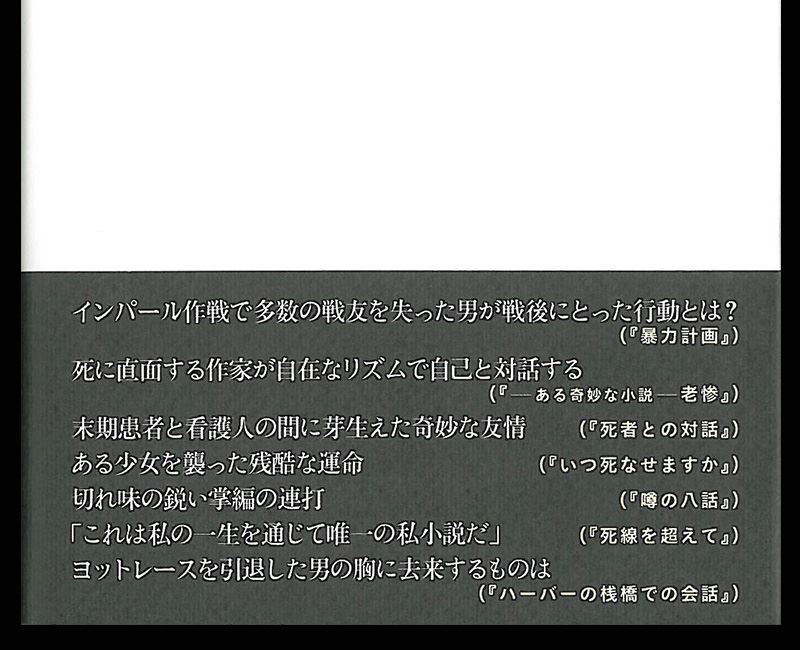

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「インパール作戦で多数の戦友を失った男が戦後にとった行動とは?(『暴力計画』)」「死に直面する作家が自在なリズムで自己と対話する(『――ある奇妙な小説――老惨』)」「末期患者と看護人の間に芽生えた奇妙な友情」(『死者との対話』)」「ある少女を襲った残酷な運命(『いつ死なせますか』)」「切れ味の鋭い掌編の連打(『噂の八話』)」「これは私の一生を通じて唯一の私小説だ(『死線を超えて』)」「ヨットレースを引退した男の胸に去来するものは(『ハーバーの桟橋での会話』)」

この短編集で最も興味深かったのは、最初の『暴力計画』です。80歳になる老人が主人公で、彼には4人の子と7人の孫があり、平穏な余生を過ごしています。しかし、彼には本気で殺したい人間がいるのでした。敗戦の後のどさくさに探し当てて仲間が持ち帰り隠していた士官用の拳銃を譲り受け、実包も6発装填して備えていました。彼が一生をかけてもその手にかけて殺すつもりの相手は戦争中に彼の連隊が所属していた第三十一師団をも統括する第十五軍の司令官でした。

先の戦争で彼が参加したのは「インパール作戦」でした。第二次世界大戦のビルマ戦線において、1944年3月に帝国陸軍により開始、7月初旬まで継続された、援蔣ルートの遮断を戦略目的として、イギリス領インド帝国北東部の都市であるインパール攻略を目指した作戦のことです。作戦に参加したほとんどの日本兵が死亡したため、現在では「史上最悪の作戦」と言われています。『暴力計画』では、インパールの手前から退却を強いられた彼の舞台はビルマを横切り同盟国のタイを目指しますが、その地獄のような様子が以下のように書かれています。

その国境までいったい何百キロあるのかはわからぬが、ともかくインパールで死なずにすんだこの命を拾い直すためにはただただ歩くしかありはしなかった。しかもインパールからの撤退に際して各人に与えられた食料といえば一人に小さな乾パン五個だけです。それを食うというより嘗めながらひたすらに歩く。途中ジャングルの中で食べられそうな草や木の葉をむさぼりながらひたすらに歩く。空腹のまま力尽きて倒れて死んだ仲間を何人目にしたことか。中には気が狂って何やら叫びながら倒れこんで動けぬ兵隊を何人も目にしました。そんな兵隊にはすぐに禿鷹や森の獣が群がって食いあさり、二日も経つとまとっている衣服の下、死体は骨だけに変わり目の穴からウジ虫が這い出してみえました。先達した仲間のそんな姿を目にした誰かが、ここは白骨街道だなとつぶやいたのはまさに至言でした。(『暴力計画』)

インパール作戦といえば、ビルマ戦線を代表する作戦です。ビルマ戦線は、太平洋戦争(大東亜戦争)の局面の1つです。イギリス領ビルマとその周辺地域をめぐって、日本軍・ビルマ国民軍・インド国民軍と、イギリス軍・アメリカ軍・中華民国国民党軍とが戦いました。戦いは1941年の開戦直後から始まり、1945年の終戦直前まで続きました。太平洋戦争の中でも最も過酷な戦いとされ、日本人の戦没者は18万名に達しました。わたしは、天下布礼日記「パゴダの防人、逝く!」に書いたように、2015年7月19日に97歳でお亡くなりになられた故三木恭一さんのことを想いました。三木さんはビルマ戦線に従軍され、戦後は日本における唯一のビルマ式寺院である世界平和パゴダを長年支えてこられた方です。

世界平和パゴダを守り続けてこられた三木恭一さんと

世界平和パゴダを守り続けてこられた三木恭一さんと

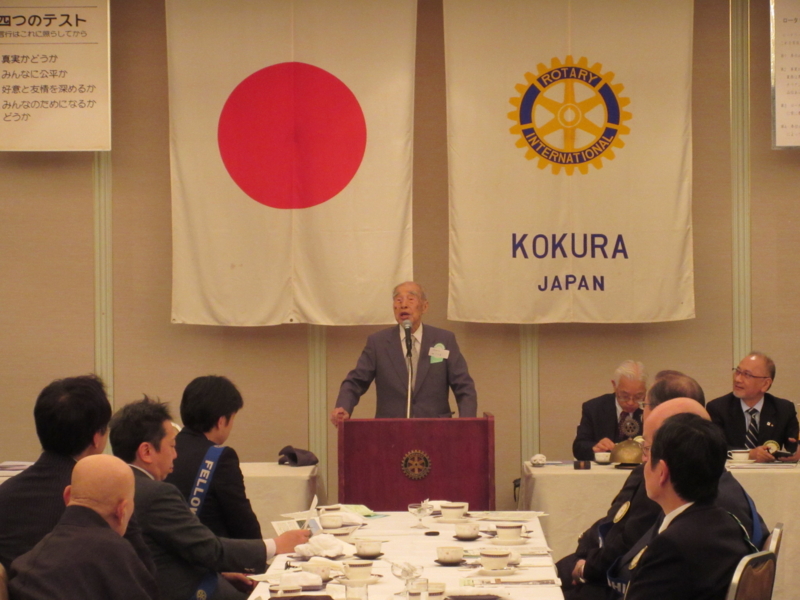

天下布礼日記「97歳 私の戦争体験」で紹介したように、2015年4月17日に開かれた小倉ロータリークラブ例会で三木さんは卓話をされました。卓話の前に、わたしが檀上に立って、三木さんの半生を紹介させていただきました。三木さんは、大正7年4月16日、旧門司市で誕生しました。ちょうど卓話の前日がお誕生日で、97歳になられたばかりでした。わたしが「お誕生日おめでとうございます!」と言うと、会場から盛大な拍手が起こりました。

小倉ロータリークラブで三木さんの半生を紹介

小倉ロータリークラブで三木さんの半生を紹介

三木さんは、昭和13年12月、20歳の時に陸軍小倉歩兵第14部隊に入隊。その後、昭和16年よりビルマ戦線へ赴かれました。そこでは弾薬はおろか食料まで尽き果て、派兵された日本兵約30万人のうちの約18万人が戦死されるという激戦地でした。三木さんは、昭和20年8月の終戦を迎えるまで、ビルマの地で果敢に戦い抜かれ、昭和21年7月、ようやく日本へ帰国を果たされました。

堂々と卓話を行った97歳の三木さん

堂々と卓話を行った97歳の三木さん

帰国後、三木さんは国鉄にご入社され、定年までお勤めになられました。一方で、復員兵や戦没者遺族でつくられたビルマ戦友会の一員として、世界平和パゴダを長年にわたって支えてこられました。三木さんのお話は、非常に感動的な内容でした。背筋をぴんと伸ばしたきれいな姿勢で大きな声で話す三木さんに、多くのロータリアンは圧倒されていました。また、高齢にもかかわらず、70年以上前の細かいエピソードをすべて憶えている記憶力の良さに仰天していました。

97歳の戦争体験をみんなで清聴しました

97歳の戦争体験をみんなで清聴しました

わたしは、三木さんの「同じ兵隊でも、戦艦大和や零戦の連中は良かった。英雄として扱われたこともあるが、なにより彼らはうまいものを腹いっぱい食べていた。ビルマで戦ったわたしたちは、本当に食べるものが何もなかった」という言葉が忘れられません。三木さんとは何度か松柏園ホテルで食事をさせていただきましたが、いつも「おいしい、おいしい」と目を細めて、ご高齢であるにもかかわらず、残さず召し上がっていました。その幸せそうな表情が今でも目に浮かびます。すべての英霊とともに、三木恭一さんの御冥福を心よりお祈りいたします。

『暴力革命』の主人公は、殺すべき相手である牟田口に近づくことに成功しますが、その結末はあまりにも悲しいものでした。小説のオチとしては想定内で、予想はつきましたが……。その他、何一つ不自由なく育った女子高校生の身に起こった悲劇を描いた『いつ死なせますか』が印象的でした。著者は、PCPSという人工の心肺で血流と脈拍を助ける機械の存在を知り、そこからイマジネーションを膨らませて、この恐るべき転変小説を書いたようですが、作家の想像力の凄まじさを思い知らされました。そして、『死線を超えて』では、著者である石原慎太郎その人の死生観が以下のように語られています。

いずれにせよ人間は必ず死ぬと言うことを誰もが知っているがそれを信じきって生き続けている者などい はしまい。私もその一人だが、一応有り難い摂理によって死線を超えることが出来たのにその延長に在る、今なお、一応幸せに楽しく過ごしてきた人生の帰結について自分自身の折り合いのつかぬ体たらくを晒しているのは何と言うことだろうかと思う。(『死線を超えて』)

今から8年前、著者は脳梗塞で入院しました。幸いにも早期発見だったため、利き手の左手だけは麻痺したものの、言葉は明瞭に話せましたし、すぐに歩くこともできました。しかし梗塞を起こした場所が記憶を司る海馬の近くであったため、一時は文字というものをすべて忘れてしまったそうです。また文字の記憶が蘇ったのちも、左手に麻痺が残ったので、字をうまく書けないという時期が続いたとか。もっとも、右手のほうは使えたので、入院中はワードプロセッサーを使って短編小説を書き上げるという新しい経験をすることができました。そのときに書いた作品こそ、『死線を超えて』をはじめとした本書に収められた短編小説です。著者の愛読者の1人として、ご健康をご長寿を心よりお祈りいたします。