- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.07.16

『葬式消滅』島田裕巳著(G.B.)を読みました。「お墓も戒名もいらない」というサブタイトルがついています。著者は1953年、東京都生まれ。作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師。1976年、東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業。1984年、同大学大学院人文科学研究科博士課程修了(宗教学専攻)。日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員などを歴任。主な著書に一条真也の読書館『葬式は、要らない』、『なぜ人は宗教にハマるのか』、『人はひとりで死ぬ』、『映画は父を殺すためにある』、『0葬』、『もう親を捨てるしかない』、『スマホが神になる』、『神社崩壊』で紹介した本などがあります。

本書の帯

本書の帯

帯には「変容する死生観」「これからの私たちは故人をどう見送り、どう弔うのか?」と書かれています。帯の裏には、「死者の尊厳を改めて問い直す」「私はこの本の執筆中に93歳の母を亡くしました。一般葬や家族葬はもとより、家庭葬さえ行わず、火葬場に直行する直葬で送ることにしたのです。――本文より――」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの内容紹介には、「自然葬、海洋葬を実際に行ない、葬送の自由を進めてきた著者が、現在、そしてこれからの葬儀のカタチを紹介。直葬などの登場でお葬式はますます簡素で小さくなってきました。見送る遺族はお骨を持ち帰らないという葬儀もいよいよ出現。高額な戒名も不要、お墓も不要となってきた新しい時代のお見送りの作法や供養の方法などこれからの時代を見据えた情報を宗教学者が教えます。『0葬』、『葬式は、要らない』と葬送に変化を与えたヒット本に続く葬送の在り方を考える第三弾が本書です」と書かれています。本当は『葬式は、要らない』と『0葬』の順番は逆です。その2冊には、わたしは反論本を書きました。『葬式は、要らない』の反論書は『葬式は必要!』(双葉新書)です。それから5年後、再び島田氏の著書『0葬』(集英社インターナショナル)に対抗して『永遠葬』(現代書林)を執筆しました。さらに、その1年後、島田氏と対談し、その内容をまとめた『葬式に迷う日本人』(三五館)を出版しました。

著者の島田裕巳氏と

著者の島田裕巳氏と

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 葬式が消滅していく

第二章 なぜ葬式は消滅するのか

第三章 お弔いが葬儀社依存になった理由

第四章 江戸時代の寺請制度はなぜ今に影響するのか

第五章 現代の葬式が抱える数々の矛盾

第六章 余計なものは次々と省かれていく

第七章 死生観の変容 ─ 死は昔ほど重要ではない

第八章 家族葬から家庭葬へ

第九章 墓はすっかり時代遅れになった

第十章 これから葬式はどうなっていくのか

第十一章 今、葬式をどう考えればいいのか

「おわりに」

島田裕巳氏との対談風景

島田裕巳氏との対談風景

「はじめに」を、著者はこう書きだしています。

「もう何年も葬式に参列したことがない。そんな方は少なくないはずです。私も、最近母を亡くしましたが、それまでの数年、葬式に参列したことがありませんでした。私も六〇代半ばを超えましたから、同世代で亡くなる知人、友人も増えてきています。しかし、そうした人たちの葬式に呼ばれることはありません。亡くなったことを知るのは、年末の喪中はがきを通してであったりします。本人はとっくに亡くなっているのに、そのことが知り合いには認識されていないのです。地方に出張に出かけたおり、地方紙に二面を費やしてお悔やみ欄が掲載されているのを目にすることがあります」

また、著者は「以前は、ほとんどの家でそこに死亡広告を出していたようですが、最近では、半分くらいに減っていると聞きました。そのことは、毎日、お悔やみ欄に目を通すことを楽しみ(?)にしてきたという方から聞きました。人間関係が密接な地方では、人が亡くなることは重大な出来事で、多くの人がそれに強い関心を抱いてきたのです。そこに、知人、友人の葬儀の日取りが掲載されていれば、通夜や葬式に駈けつけたのでしょう。それが、『葬儀は近親者のみで執り行う』とあれば、出かけていくわけにもいきません。いったいいつからこんなことになってしまったのでしょうか」とも書いています。

さらに、著者は「昔のとらえ方では、身内だけで執り行う葬式は、『密葬』と呼ばれました。密葬の場合には、その後に『本葬』と呼ばれる本格的な葬式を行うことが前提でした。ところが、今の直葬や家族葬は、そうした意味の密葬とは異なります。その後に、本葬が行われるわけではないからです。しばらく経ってから、『偲ぶ会』が開かれることはあります。ただそれは、一部の著名人に限られたことで、一般の人たちの場合にはそうした機会はありません。著名人でも、偲ぶ会さえ開かれないことが多くなってきました」とも述べます。

そして、著者はこう述べるのでした。

「葬式がなくなる。以前なら、そんなことを想像する人はいませんでした。『まさか葬式がなくなってしまう』とは。それは想定外の出来事です。しかし、それが現実です。では、なぜ葬式は消滅していこうとしているのでしょうか。その理由を明らかにすることが、この本の第一の目的です。その考察を踏まえた上で、果たして葬式が消滅してしまっていいものだろうかということも考えてみようと思います。故人をどう見送り、どう弔うのか。今や、そのことが問われているのです」

第一章「葬式が消滅していく」の「葬式の基本は死者を悼んで遺体を処理すること」では、葬式の基本は遺体を処理することにあるとして、著者は「生き物のなかで、葬式をするのは人間だけです。他の動物は、たとえ人間に近い類人猿であっても、仲間が亡くなったときに、葬式をすることはありません。遺体は亡くなった場所に放置されるだけです。人間と他の動物とは違うところはさまざまにありますが、仲間の遺体を埋葬するかどうかということは重要なポイントのひとつです。そこには、何より衛生観念の発達ということが影響しています」と述べています。

しかし、自分の家族や仲間の遺体が放置されているのは見るに忍びないという気持ちが働いていたことも大きいとして、著者は「日本各地では、考古学の発掘が行われ、数多くの墓地が発見されています。それは、人々が住んでいた場所の周辺にあることが多いのですが、小さな甕のなかに子どもと思しき遺骨が残っているという場合もあります。最近では、死産や生まれて間もない段階で赤ん坊が亡くなるということは、随分と少なくなってきました。しかし、それがまったくなくなったわけではありません。昔は、そうしたことが頻繁に起こりました。せっかく生を受けながら、その機会を活かすことができなかった。それを悼む気持ちが、埋葬の仕方に反映されているように思われます。死者を悼んで、その遺体を処理する。葬式の基本はそこにあります」と述べます。この意見には全面的に賛成です。

「輪廻転生から浄土教信仰、そして葬式の完成」では、仏教の中から浄土という考え方が生まれながらも、極楽浄土に生まれ変わるという信仰が強調されるようになったのは仏教が中国に取り入れられて以降であることが指摘されます。仏教を取り入れた中国人たちは、輪廻転生が繰り返されるという考え方を受け容れませんでした。それは仏教の核心にあるものを否定したことになります。中国で仏教は大きく変容したとして、著者は「その変容のなかから浄土教信仰が生まれるのですが、そこには、中国の土着の宗教である儒教が影響を与えました。儒教では、孝の観念を強調します。親孝行の孝です。子どもは親のために尽くさなければならないというわけです。したがって、親が亡くなったときには、喪に服すことになります。その期間はかなりの長さに及びます。喪の期間に生活を慎むことで、善を積み、それが先祖の霊を慰めることに通じるというわけです」と述べています。

仏教は儒教の「孝」の考え方を取り入れて、追善供養というやり方を編み出しました。追善供養の代表が、故人の命日に行われる年忌法要です。その際には法事を行い、先祖の供養を任せている菩提寺に布施をします。これによって、亡くなった先祖は極楽往生を果たすことができるとされました。著者は、「こうした考え方が日本にも浸透することで、『葬式仏教』の体制が確立されることとなりました。法要がくり返されることで、先祖は極楽往生を果たすことができるとされました。一方、法要で布施をする子孫の方は、徳を積んだことになり、それは自分が死んで極楽往生を果たす際には、意味を持つと考えられるようになりました。そして、寺の方は、安定的な収入源を確保することが可能になりました。檀家が追善供養をくり返してくれれば、そのたびに布施が収入として入ってくるからです。先祖も子孫も、そして寺も、これで満足できる。そのような体制が確立されたことで、仏教は庶民の間にも深く浸透していきました」と述べます。

「永く残り続ける寺と檀家の関係」では、こうした体制は近世になり、村社会が生まれることで成立したとし、そこには江戸時代に生まれた寺請制度の強い影響があったと指摘します。寺請制度は、最初はキリシタンを禁制としたことで生まれましたが、やがて全体に広げられ、どの家も地域の菩提寺の檀家になることが強制されました。その寺請制度は明治に時代が変わることによっては言師されます。しかし、寺と檀家との関係は継続されました。先祖のすみやかな成仏を実現するのは、法要をくり返す必要があるという考え方がすでに浸透してしまっていたからです。しかし、時代は変わったとして、著者は「追善供養ということについてさえ、次第にすたれてきています。一周忌はやったけれど、次の年にまわってくる三回忌はやらなかった。そんな家も増えています。直送で葬式を済ませたなら、そこで僧侶との縁も結ばれませんから、その後に年忌法要を営むという発想自体が生まれません」と述べます。

そもそも、葬式の後の初七日や四十九日は、葬式の際にくり上げて行うことが一般化してきたとして、著者は「葬式で供養はすべて終わりという流れになってきたのです。追善ということについては、その意味を理解していない人たちも増えてきたことでしょう。説明されてもピンとこない。それが実情ではないでしょうか。葬式が消滅しつつあるのは、これまで葬式を支えてきたものがあらかたなくなってきたからです」と述べるのでした。著者が言うように、近年、葬儀と一緒に初七日や四十九日の法要も済ませるのが一般的です。本来、「初七日」とは命日を含めて7日目の法要であり、以後、7日ごとに法要が営まれ、命日から数えて49日目に「四十九日」の法要が営まれていました。なぜ、7日ごとに法要が営まれたのか。それは、亡くなった人に対して閻魔大王をはじめとする十王からの裁きが下され、49日目に死後に生まれ変わる先が決められるという信仰があったからです。故人が地獄、餓鬼、畜生、修羅などの世界に堕ちることなく、極楽浄土に行けることを祈って法要が行われました。

「サンデー毎日」2018年3月18号

「サンデー毎日」2018年3月18号

「四十九日」の法要までが忌中で、神社への参拝や慶事への出席などは遠慮する習わしです。しかし、現代社会では親類も遠くに住んでおり、仕事などの都合もあって、7日ごとに法要するのが困難になってきた。49日目に再度集まるのも大変である。葬式の日に「四十九日」の法要まで済ませてしまうというのは、合理的な考え方かもしれません。でも、それは、伝統的に信じられてきた閻魔大王の裁きのスケジュールを人間の都合に合わせてしまうことでもあり、じつは仏教の教義から言えば、トンデモないことなのです。それこそ実際の裁判での被告が、裁判長に対して「自分は忙しいので、一審、二審、三審を同じ日にやってくれませんか」と要求するのと同じではないでしょうか。こんな無法がまかり通っている時点で、すでに日本の仏教は破綻しているとの見方もあるのです。

第二章「なぜ葬式は消滅するのか」の「ビジネスとしてはじまった仏教式の葬式」では、バルブ経済の時代には葬式にも金をかける風潮が生まれたとして、著者は「それを象徴するのが大物芸能人の葬式でした。昭和を代表する歌手、俳優の石原裕次郎さんや美空ひばりさんの葬式は、それぞれ1987年と1989年に行われていますが、どちらもビッグバンドが入って、故人のヒット曲を演奏するという派手なものになりました。今では考えられないことですが、二人が、それだけの大物であったことは間違いのない事実です」と述べています。わたしは、最近の大物芸能人や俳優の死去がなぜかリアルタイムで知らされず、「葬儀は近親者のみですでに終えたという」といった報道に接するたびに、強い疑問を抱いていました。その意味で、ブログ「スターの葬儀」に書いた2016年5月26日に東京の青山葬儀所で行われた歌手の西城秀樹さんの葬儀は素晴らしかったと思いました。

「昭和」を代表する大スターであった石原裕次郎さんも美空ひばりさんも、亡くなったと同時にニュース速報が流れ、青山葬儀所で営まれた告別式には多くのファンが参列しました。歌手にしろ俳優にしろ、芸能人というのはファンあってのもの。ファンに支えられて生活し、輝かしい人生を送ってきたはず。ファンには長年応援してきた芸能人がこの世を去った日にそれを知り、その日に悲しむ権利があるはずです。わたしもファンだった高倉健さんがすでに亡くなっていたことを知ったときは非常に寂しい思いをしました。さらに、青山葬儀所のような大きな会場できちんとお別れできることは、ファンにとっては最高のグリーフケアになることでしょう。多くのファンに見送られて、どこまでも青いブルースカイに旅立った西城秀樹さんの葬儀は、すべての芸能人が模範とし、目指すべきでしょう。

「仏教の葬式はどのように変化したのか?」では、仏教学者の石田瑞麿の『日本仏教史』(岩波全書)によれば、道元の開いた曹洞宗が南北朝時代から室町時代にかけて異常とも思えるほどの発展を遂げ、葬式にも関与するようになったことが指摘されていると紹介します。曹洞宗の「禅苑清規」には禅宗の僧侶の葬式をどのように行うかという方法が記されており、それは「尊宿遷化(そんしゅくせんげ)」と「亡僧(ぼうそう)」の2つに分けられていました。尊宿というのは禅寺の住職のことです。一方で、亡僧とは、いまだに修行を続けていて、僧侶にはなっていない雲水のことです。これらの葬式について記した「禅苑清規」は、儒教の儀式について記した「儀礼」や「開元礼」といったものをもとにしたものでした。

著者は「したがって、そのままだと仏教の儀式にはならず、儒教の儀式になってしまうので、それぞれの場面で、仏法の道理について述べた法語を読むことになります。故人の戒名を記した位牌も、儒教の影響を受けて成立したものです。曹洞宗の葬式を作り上げる上で、儒教の影響はとても大きいのです。それも、仏教には葬式のやり方がなかったからで、儒教から借りてくるしかなかったのです」と述べます。これは、わが国における儒教研究の第一人者である中国哲学者の加地伸行先生とわたしの対談本である『論語と冠婚葬祭』(現代書林)の内容と一致します。そう、日本の葬式の本質は仏教ではなく、儒教なのです!

「教式葬式の原型となった曹洞宗の葬式」は、著者は「このように、曹洞宗の葬式は、儒教の影響を受けながら作り上げられたものです。日本で禅宗が盛んになった時代には、中国で新しい儒教の流が生まれ、それが影響を与えました。曹洞宗の葬式は、その後、他の葬式のやり方として採用されますが、それ自体は相当に複雑なものです」と述べています。曹洞宗の葬式のやり方は複雑で面倒なだけでなく、時間もかかります。通夜は15分から20分ほどで終わりますが、葬式には1時間15分はかかります。しかも、僧侶は最低でも3人必要とされます。読経するほかに太鼓を叩いたりするので、それだけの人数が揃わないとできないのです。今日の葬式仏教のもとを作り上げたのは曹洞宗でしたが、著者は「曹洞宗は禅宗で、禅の修行を中心としているため、葬式との結びつきをイメージするのは難しいかもしれません。ところが、曹洞宗は、同じ禅宗である臨済宗とは違い、大教団に発展しました」と述べます。

村山博雅老師と

村山博雅老師と

一時は、単独の宗派として曹洞宗がもっとも多くの信者を抱えているとされていた時期がありました。その理由は著者いわく、「自宗で開拓した葬式を武器に広く日本社会に浸透していったから」だといいます。ブログ「横浜フューネラル対談」で紹介したように、わたしは2016年7月6日に、パシフィコ横浜で開催された「フューネラルビジネスフェア2016」で、全日本仏教青年会の理事長や世界仏教青年会の会長を務められた仏教界きっての論客で知られる村山博雅老師と「葬送儀礼の力を問う〜葬儀の本質とは」をテーマに対談させていただきました。村山老師は「萩の寺」として有名な、東光院(豊中市南桜塚)の副住職です。東光院さんは、奈良時代の高僧である行基が735年、今の大阪市北区中津の淀川のほとりに開創した寺院で、曹洞宗です。火葬する遺体の霊前に、萩の花を手向けたことから、植えられるようになったといいます。この対談で、村山老師から曹洞宗が日本の葬式仏教のスタンダードであることを詳しく説明していただき、『曹洞宗の供養』(水曜社)という本も頂戴しました。

曹洞宗の開拓した葬式のやり方は、他の宗派にも取り入れられていきました。同じ禅宗である臨済宗をはじめ、天台宗、真言宗、浄土宗などです。しかし、浄土真宗と日蓮宗は取り入れませんでした。浄土真宗と日蓮宗は「戒名」という言葉も使わず、「法名」や「法号」と言います。葬式が死者の供養のために行われるようになったのであれば、それは信仰上大きな意味を持ったことになります。ところが、そうではなく、宗派の経営のために導入されたと指摘し、著者は「ほかの宗派がそれを採用したのも、葬式を担うことが、金銭を稼ぎ出す手段としてもっとも有効だと判断されたからでしょう。浄土真宗でも日蓮宗でも、形式は異なりますが、葬式を担ってきたという点ではおなじです」と述べ、さらには「葬式が消滅にむかってきたのも、結局は、葬式がもともとビジネスとしてはじまったからではないでしょうか。そして、ビジネスとしての価値がなくなれば、それは自然とすたれていくことになるのです」と述べるのでした。

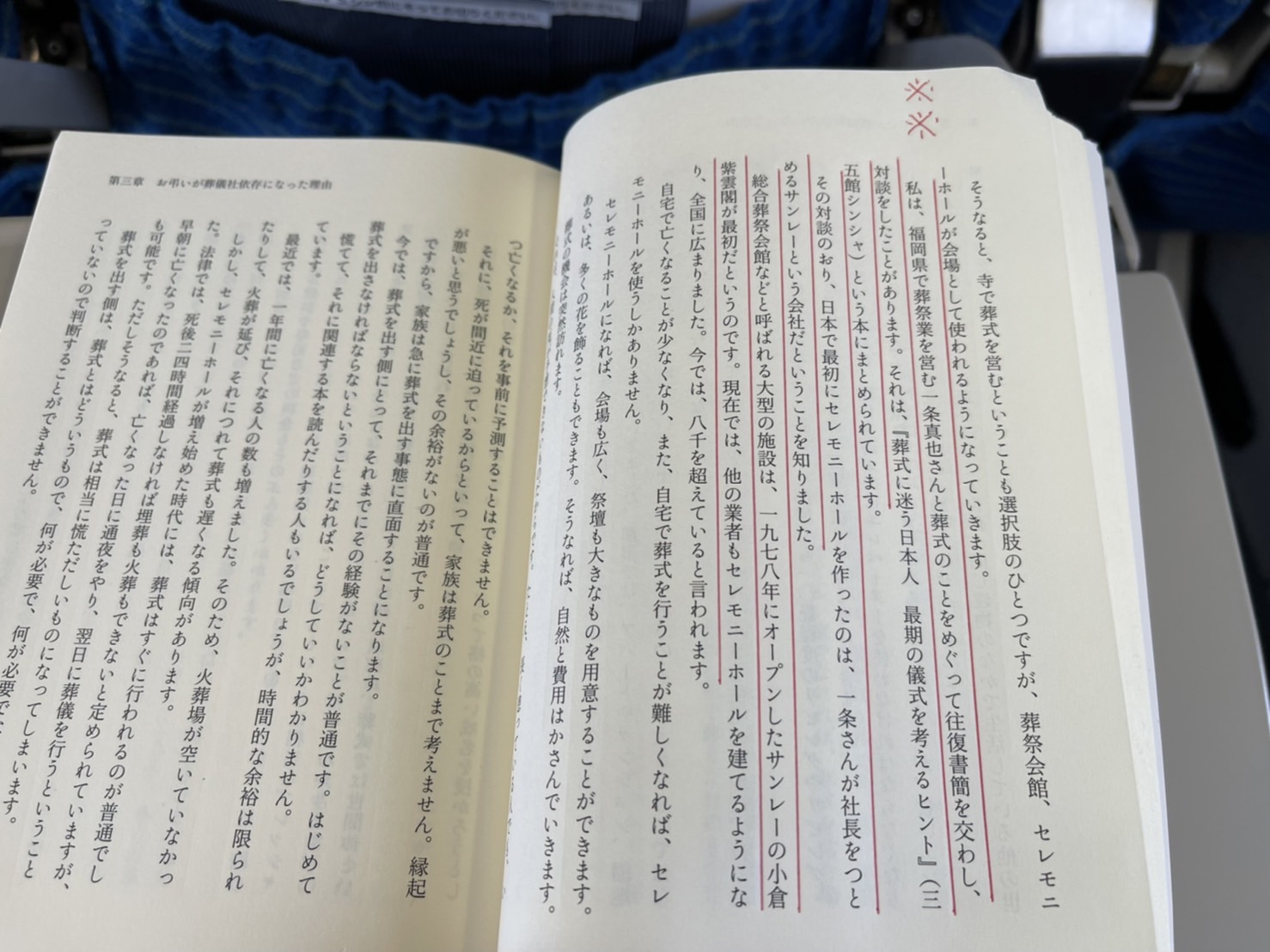

第三章「お弔いが葬儀社異存になった理由」の「かつて葬送とはどんなものだったのか」では、日本の葬式の歴史のエポック・エーキング的な出来事となったセレモニーホールの誕生について言及します。そこには、なんと、以下のように書かれていました。 「私は、福岡県で葬祭業を営む一条真也さんと葬式のことをめぐって往復書簡を交わし、対談をしたことがあります。それは、『葬式に迷う日本人 最期の儀式を考えるヒント』(三五館シンシャ)という本にまとめられています。その対談のおり、日本で最初にセレモニーホールを作ったのは、一条さんが社長をつとめるサンレーという会社だということを知りました。総合葬祭会館などと呼ばれる大型の施設は、1978年にオープンしたサンレーの小倉紫雲閣が最初だというのです。現在では、他の業者もセレモニーホールを建てるようになり、全国に広まりました。今では、8千を超えていると言われます」

わたしとわが社の名が登場!

わたしとわが社の名が登場!

これには、驚きました。あの島田氏が小倉紫雲閣を「日本最初のセレモニーホール」と認めているのです。大変嬉しいことですが、著者は「セレモニーホールは、家族にとっては馴染のない場所で、そのときはじめて足を踏み入れたかもしれません。慣れない場所で慣れないことをするというのは相当なプレッシャーです。それに、参列者に失礼になってはいけないというプレッシャーもかかります。現在では、そのあたりの感覚は相当に薄れてきましたが、以前は、葬式では世間体ということがやかましく言われました」とも述べています。わたしは小倉紫雲閣はセレモニーホールの原点でありながら、災害避難所などを含めたコミュニティーホール化などの革新性を併せ持っていると考えます。けっして「馴染のない」あるいは「そのときはじめて足を踏み入れた」場所にはするつもりはありません。わが社は、これからも冠婚葬祭互助会の「初期設定」を大切にしつつ、「アップデート」を図っていく所存です。

「仏教式の葬式が不要と思う本当の理由」では、無宗教式の葬式だと厳粛さに欠けると感じる人がいるとして、著者は「仏教式の葬儀は社会的な慣習になっているので、それを選択しているだけだ。多くの人は、そのように考えていることでしょう。しかし、仏教式の葬儀が強制されているというわけではありません。どの形式を選ぼうと、それは葬式を出す側の自由です。それでも、仏教式が選ばれることが多いのは、そこにはっきりとした理由があるからです。そのように考えなければ説明がつきません。理由を探し求めていくと、江戸時代の初期に行き着きます」と述べます。この時代、全国で「寺請制度」がはじまります。この寺請制度こそが、仏教式の葬儀を必須のものにした根本的な理由ではないかと著者は述べるのでした。

「管理された江戸時代の仏教」では、仏教の宗派はインドにはなく、中国で生まれたものであると指摘し、著者は「奈良時代に、日本には中国で生まれた宗派が伝えられることになります。『南都六宗』がそれです。しかし、この時代の宗派は、ひとつの教壇を形成するものではなく、学派としての性格が強いものでした。平安時代になると、新しい宗派として天台宗や真言宗が生まれ、鎌倉時代になるとさらに、浄土宗、浄土真宗(一向宗)、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗(法華宗)などが誕生することで、宗派は信仰を同じくする人々の集まりとしての性格を強く持つようになります。それは最初、浄土真宗や日蓮宗で見られたことで、こうした宗派は他の政治勢力と対抗関係になり、その間には武力を伴った衝突も怒るようになります。一向一揆などがその代表です。江戸幕府は、こうした宗派を管理することが重要であると考え、各宗派に対して、本山と末寺の関係を明確にするように求めます。本山が末寺を管理するなら、本山だけを幕府の管轄下に置けば秩序が保たれるというわけです。寺請制度が確立される背景には、こうしたことも深く影響していました」と述べています。

「ようやく葬式から解放される時代になった」では、日本における家の重要性は低下しており、これからもさらに低下していくと考えられるとして、著者は「禅の修行道場を維持するための資金を稼ぎ出すために作り出された仏教式の葬儀は、江戸時代の寺請制度によって庶民に強制されました。近代になって寺請制度が廃止されても、先祖の霊を成仏させる仏教式の葬儀は依然として継続され、戦後にまで受け継がれました。しかし、社会が大きく変わり、日本が家社会でなくなったことで、仏教式の葬儀を選択しなければならない必然性がなくなりました。葬式の消滅は歴史の必然だと言えるのです」と述べるのでした。

第五章「現代の葬式が抱える数々の矛盾」の「そもそも弔いはどこからはじまったのか」では、釈迦が涅槃に入った後には火葬されたことに触れながらも、著者は「何らかの葬式をしたということは伝えられていません。むしろ重要なのは、火葬された後の遺骨でした。それは、『仏舎利』と呼ばれ、信仰の対象になりました。その仏舎利を安置するために、仏塔が建てられるようになります。これが仏教寺院の建設に結びついていきます。日本の寺院で五重塔や三重塔などの塔が経っているのは、仏塔の伝統を受け継いでいるからです。釈迦の伝説のなかには、葬式は登場しません。釈迦にとって重要なことは輪廻転生のくり返しからいかに解脱するかであり、涅槃に入ったということは、それが果たされたことを意味します。ならば、涅槃が何よりも重要なことで、その後に葬式をやる意味はないわけです」と述べています。

『葬式は、要らない』以来、著者は「釈迦は葬式を否定していた」といった論陣を張っていますが、本書でも同様です。しかし、わたしはすでに『葬式は必要!』の中で、出家の弟子たちが修行に専念できるように、あるとき釈迦(『葬式は必要!』では、ブッダと呼んでいます)が「葬式は在家に任せよ」といったのが、後年、誇張されて伝えられたのではないかと述べました。葬式の問題に限らず、釈迦の言葉がさまざまに誇張されたり、歪曲されたり、誤解されたりしたところに、ブッダ入滅後の仏教の大きな問題点があると思っています。数多く残されている「お経」にしろ、その中のいくつから、ブッダの本心が聞こえてくるでしょうか。ホモ・フューネラル、すなわち「弔うヒト」である人間が、愛する者とこの世で別れるとき、訣別の儀式をせずにいられません。これは事実です。たとえ、死んでいく者が「葬儀不要」と言ったにせよ、それでは生き残った者の気が収まりません。悟りを開いたというブッダが、こんな人間の基本的な欲求に気づかないはずはなく、また、その自然な欲求を抑圧しようとするはずもありません。ブッダは葬式無用論者ではなかったと思います。

「仏教式の葬儀は釈迦に遡るものではない」では、中国の人々はインドで生まれた仏典だけでは満足できなかったのか、独自に仏典を作り上げていったことが紹介されます。そうした中国で作られた仏典は『偽経』と呼ばれるとして、著者は「インドで作られた仏典は、たとえそれが、釈迦が亡くなって数百年後に作られたものでも正しい経典であるとされてきましたが、インド以外で作られたものは、どんなものでも偽の経典、偽経とされたのです。偽今日は、中国の人々が作り上げたものなので、そこには中国独特の価値観が反映されています。インドでは、輪廻転生が前提でしたが、中国で生まれた仏典では、生きている者が法要をくり返せば、それが死者の成仏を促すとされたのです。その代表は、ボンの由来を述べた『盂蘭盆経』です。そこには、儒教の影響があります。儒教では、孝行ということが重視され、死者が出た家では喪に服することになるわけですが、それが追善供養という考え方を生むことにつながったのです」と述べます。

第六章「余計なものは次々と省かれていく」の「こころのケア化してきたお葬式」の冒頭を、著者は「なぜ、葬式は消滅しつつあるのでしょうか。ここまで見てきたところから明らかになるように、葬式は、それを請け負う側、僧侶や葬祭業者の利益のために行われてきたところに、大きな問題があったのです。葬式というものは、仏教界にとっても、葬祭業者にとってもビジネスです。ビジネスであること自体は格別問題のないところです。仏教寺院は経済活動を行うための場ではないので、葬式の際の布施や戒名料といった収入源を確保しなければなりません。しかし、葬式の必要性が説かれるときには、ビジネスである面は隠され、宗教的、あるいは精神的な意義が強調されることがほとんどです。今の社会では、ちゃんとした葬式を出さないと、故人の霊は浮かばれない、成仏できないなどと言っても、それは受け入れられません。そこで強調されるのは、葬式は近しい者の死に直面した遺族のこころの癒しになるということです。『グリーフケア』などという外来の言葉が持ち出されることもあります」と書きだしています。

著者は「『グリーフケア』などという外来の言葉」などと書いていますが、「グリーフケア」は今や葬儀における最大のキーワードです。Grief(グリーフ)は「死別などによる深い悲しみや悲痛」です。Grief Care(グリーフケア)は「悲しみに寄り添う」という意味の言葉で、遺族ケア・悲嘆ケアとも呼ばれています。わたしたちの人生とは喪失の連続であり、それによって多くの悲嘆が生まれます。大震災の被災者の方々は、いくつものものを喪失した、いわば多重喪失者です。家を失い、さまざまな財産を失い、仕事を失い、家族や友人を失った。しかし、数ある悲嘆の中でも、愛する人の喪失による悲嘆の大きさは特別です。グリーフケアとは、この大きな悲しみを少しでも小さくするためにあるのです。わが社は、長年、グリーフケアの研究と実践に取り組んできました。その足跡と成果は東京大学名誉教授の島薗進先生、京都大学名誉教授の鎌田東二先生との共著である『グリーフケアの時代』(弘文堂)に詳しく紹介しました。

葬儀におけるグリーフケアは、遺族をはじめとした生者のためのものです。残された人々の深い悲しみや愛情の念を、どのように癒していくかという処理法のことです。通夜、葬式、その後の法要などの一連の儀式が、遺族にあきらめと決別をもたらしてくれます。愛する者を失った遺族の心は不安定に揺れ動いています。そこに儀礼というしっかりした形のあるものを押し当てる「不安」をも癒します。親しい人間が消えていくことによって、これからの生活における不安。その人がいた場所がぽっかりあいてしまい、それをどうやって埋めたらよいのかといった不安。残された者は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。「こころ」が動揺していて矛盾を抱えているとき、これに儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心はいつまでたっても不安や執着を抱えることになります。これは非常に危険なことなのです。人間はどんどん死んでいきます。この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる「こころ」にひとつの「かたち」を与えることが大事であり、ここに、葬式の最大の意味があります。

「追善供養は必要がなくなった……」では、戒名の問題が語られます。戒名は、日本にだけしかないものです。インドに生まれた仏教は、周辺の国々に伝えられ、今でも信仰されているわけですが、他の仏教国に戒名はありません。著者は、「曹洞宗がはじめた仏教式の葬儀では、死者を剃髪し、僧侶にした上で戒を授け、その証しとして戒名を与える形をとっています。もともとは修行途中の雲水が亡くなった際に、それでは不憫だと、正式の僧侶にするために行われた葬儀のやり方がもとになっているわけで、死後に出家したという形をとるわけです」と述べます。また、「仏教は生前に悟りを開くことが重要」では、インドに生まれたもともとの仏教では、生きている間に悟りを開くことが重要で、死後のことには意味がないとされたから、こうした発想が生まれるはずもないとして、著者は「他の仏教国では戒名などというものはあり得ないのです。そこに、戒名の存在意義を説明することの難しさがあります。その意義を説明しようとすると、どうしても矛盾したものになってしまうのです。日本における戒名は、『死後の勲章』としてとらえた方が、理解しやすいのではないでしょうか」と述べています。この意見は基本的に、わたしも賛成です。

「戒名料の考え方が変化した現代」では、葬式の簡略化が進むことで、参列者の数が減り、格の高い戒名を誇示し、家としてのプライドを満たすということにまったく意味がなくなったと、著者は言います。位牌に院号のついた戒名が記されていても、それを見る人もいないからだそうです。著者は、「葬式が世間体と結びつけられることはなくなってきました。葬式が簡略化され、規模が小さくなることで、葬式に世間というものがかかわることがなくなったからです。戦後の社会で、村にあった葬式組の代わりを果たしてきたのが企業です。社員の近親者が亡くなり、葬儀を出すというときには、他の社員が参列するだけではなく、手伝いに駆り出されました。それは、たんなるボランティアではなく、企業活動の一環だったのです。社員たちは、参列者の受付をしたり、道案内に立ちました。参列者も会社関係の人間が多く、故人のことを知らないでも、仕事上の関係があれば、こぞって葬式に参列したのです」と述べています。

日本には社葬というものがあります。

これも他の国にはないもので、特に企業の創業者の社葬ともなれば、その企業にとっては大イベントになると指摘した上で、著者は「葬式の簡略化が進むなかで、企業が葬儀にかかわることも少なくなってきました。雇用関係が変わったことが、そこに大きく影響しました。会社のなかでは、正社員だけではなく、契約社員やパートなど、異なる立場の人間が働くようになってきました。そうなると、社員が一体となってイベントにかかりきりになるということもなくなります。故人のことを知らないのに、社員や仕事上の関係者が葬式に参列するということもなくなってきました。同僚が葬儀を手伝うということもなくなってきました。それによって、葬儀の簡略化にいっそうの拍車がかかったのです」と述べるのでした。

第七章「死生観の変容――死は昔ほど重要ではない」の「実は『多死社会』が到来している」では、現在の日本では約140万人が亡くなっている事実を紹介し、著者は「140万人近くが亡くなるということは、140万件の葬儀が行われるということを意味します。これまで見てきたように、葬儀の形態はさまざまです。たとえ火葬場に直行しての直葬も、ひとつの儀式であることには変わりがありません。葬儀の数は増えているにもかかわらず、私たちにはその実感がありません。理由のひとつには、自宅で葬儀が行われなくなったことがあげられます。都会ではとくにその傾向が著しくなっています。セレモニーホールでは、葬儀が日常的に行われているわけですが、その前を通りかかったりしない限り、葬儀に出合うことはありません。地方では、セレモニーホールが目立ちますが、都会ではそうでもありません」と述べています。

著者は、いつまでも生きられるかわからないと考えていた時代の死生観を「死生観A」と呼び、自分が高齢まで生きられることを前提として、それまでの人生を組み立てていく死生観を「死生観B」と呼びます。「死が曖昧になってきた現代」では、死生観の変化は、死そのものについても、そのあり方を大きく変えたとして、著者は「死という出来事が、死生観Aの時代とは異なり、それほど重要なものではなくなったことを意味します。一時、『ナレ死』ということが話題になりました。テレビ・ドラマで、主要な登場人物が亡くなったことを、場面としては描かずに、ナレーションで済ませてしまうというものです。その後、この言葉は使われなくなりましたが、それも当たり前のことになったからかもしれません。そこには、死というものが、昔ほどの重要性を持たなくなったことが反映されているのではないでしょうか」と述べます。なるほど、「ナレ死」というのは以前ではあり得なかったことで、「死が曖昧になった」ことの証左と言えるかもしれません。

老人ホーム、老人介護施設に入所するときに、「送る」という言葉が使われます。家族がその人間を施設に送るのです。著者は、「この送るという言葉は、死者をあの世に送るというときにも用いられます。施設に送るということは、それを連想させます。病気で病院に入院したということであれば、見舞客もやってきます。しかし、施設に入居したとなれば、見舞客は訪れません。そもそも入居したということは、家族以外には知りませんし、どこに入っているのか、場所が明かされないことがほとんどです。施設に送られた時点で、社会的には死んだことになる。それが、現在の状況ではないでしょうか。最近は、施設で亡くなる人の割合が増え、全体の10パーセント程度を占めるようになっています。その傾向はこれからも続いていくことでしょう」と述べます。

社会的な死をすでに迎えている人物が、肉体的な死を迎えたとしても、それは、あまり大事にはならないとして、著者は「家族にとって違いはあるかもしれませんが、それ以外の周囲の人間にとっては、さほど重要なことではないのです。葬式は、肉体的な死がもたらされた後に行われますが、肉体的な死がさほど重要な意味を持たないものであるなら、葬式をあげることに意義はなくなります。死が重要性を失うことで、葬式に意味を見出せなくなった。意味がないなら盛大な葬式をあげる必要はない。葬式無用の流れは、死生観の変容がもたらした必然的な事態なのです」と述べるのでした。

第八章「家族葬から家庭葬へ」の「定着してきた新しい流れ」では、日本の葬式が流れが「一般葬」から「家族葬」に流れてきていることを説明しつつ、著者は「今や、家族葬という言葉さえ考え直さなければならない時代になってきています。家族葬には、主に2つの意味があります。ひとつは、家族や親戚、あるいは故人に極めて近い人たちが集まって弔いを行う規模の小さな葬式という意味です。もうひとつは、経費がかからない安い葬式という意味です。家族葬を希望する遺族は、それなら費用がかからないと勝手に決め、それで葬儀業者に依頼するため、トラブルが起こることがあります。予想より、費用がかかってしまうことがあるからです」と述べています。

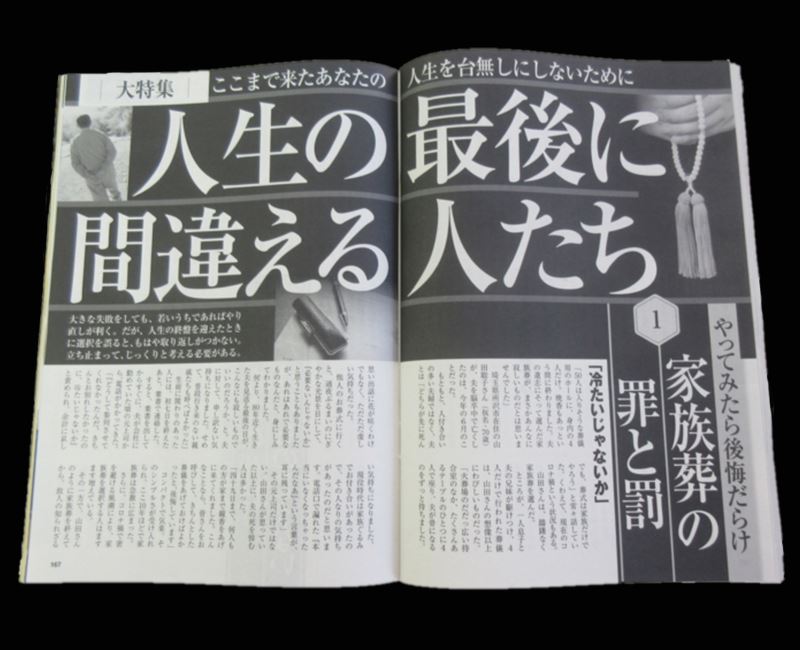

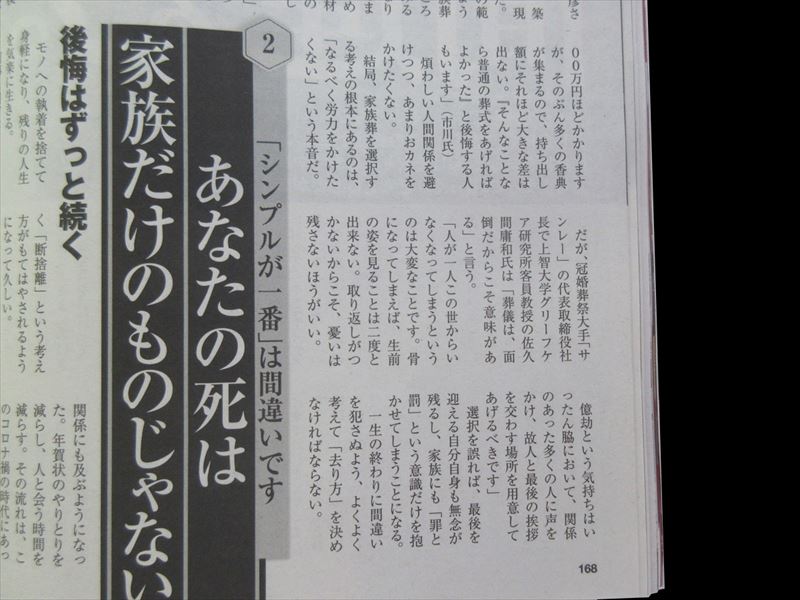

「週刊現代」2020年9月26日号

「週刊現代」2020年9月26日号

家族葬といえば、「週刊現代」2020年9月26日号の大特集のタイトルは「ここまで来たあなたの人生を台無しにしないために 人生の最期に間違える人たち」で、特集①タイトルが「家族葬の罪と罰」でした。同特集の電話インタビュー取材を受けたわたしのコメントが、以下のように紹介されています。

「煩わしい人間関係を避けつつ、あまりおカネをかけたくない。結局、家族葬を選択する考えの根本にあるのは、『なるべく労力をかけたくない』という本音だ。だが、冠婚葬祭大手サンレーの代表取締役社長で、上智大学グリーフケア研究所客員教授も務める 佐久間庸和氏は『葬儀は、面倒だからこそ意味がある』と言う。『よくよく考えてみれば、人が一人この世からいなくなってしまうというのは大変なことです。骨になってしまえば、生の姿を見ることは二度と出来ない。取り消しがつかないからこそ、憂いは残さないほうがいい。億劫という気持ちはいったん脇において、関係のあった多くの人に声をかけ、故人と最後の挨拶を交わす場所を用意してあげるべきです』選択を誤れば、最後を迎える自分自身も無念が残るし、家族にも『罪と罰』という意識だけを抱かせてしまうことになる。一生の終わりに間違いを犯さぬよう、よくよく考えて『去り方』を決めなければならない」

「週刊現代」2020年9月26日号

「週刊現代」2020年9月26日号

「家族葬」は、もともと「密葬」と呼ばれていたものです。身内だけで葬儀を済ませ、友人・知人や仕事の関係者などには案内を出しません。そんな葬儀が次第に「家族葬」と呼ばれるようになりました。しかしながら、本来、1人の人間は家族や親族だけの所有物ではありません。どんな人でも、多くの人々の「縁」によって支えられている社会的存在であることを忘れてはなりません。「密葬」には「秘密葬儀」的なニュアンスがあり、出来ることなら避けたいといった風潮がありました。それが、「家族葬」という言葉を得ると、なんとなく「家族だけで故人を見送るアットホームな葬儀」といったニュアンスに一変し、身内以外の人間が会葬する機会を一気に奪ってしまったのです。「直葬」に至っては、通夜も告別式も行わず、火葬場に直行します。これは、もはや「葬儀」ではなく、「葬法」というべきでしょう。そして、「直葬」などというもったいぶった言い方などせず、「火葬場葬」とか「遺体焼却」という呼び方のほうがふさわしいように思います。

「ますます縮小するお葬式」では、著者が知り合いの葬儀業者と話をしていたとき、最近は、家族葬ではなく、「家庭葬」だということを聞いたそうです。より規模が小さくなったということで、故人と同居していた人間、あるいは、その面倒を見ていたごく少数の家族だけが参列して行われるのが家庭葬というわけです。著者は、「家庭葬なら、それこそ5名程度ということも珍しくないでしょう。死が重要性を失い、極めて私的な出来事になることで、葬儀にかかわる人間の数は徹底的に絞り込まれ、そこに家庭葬が生まれることになったのです」と述べます。また、「家から個人に変化している社会」では、日本の今の墓は、家が単位になっていることを指摘し、著者は「海外では、墓は個人単位になっていて、家族で同じ墓に入ることはありません。日本でも、土葬の時代には、『先祖代々之墓」などというものはありませんでした。火葬するようになって、同じ墓に家族が入るという形式が定着してきたのです』と述べています。

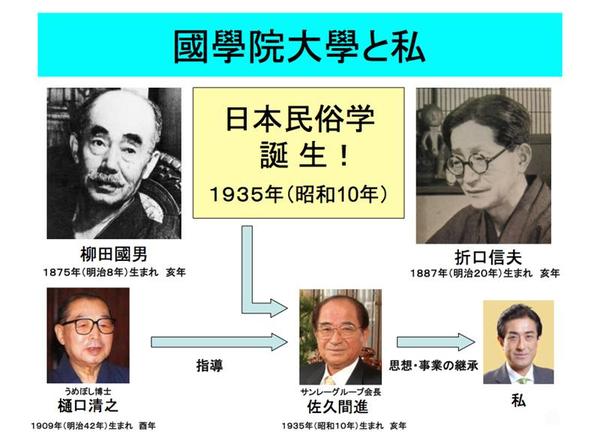

日本民俗学から冠婚葬祭互助会へ

日本民俗学から冠婚葬祭互助会へ

日本で同じ墓に家族が入るという形式が定着した理由について、著者は「儒教の影響もあるでしょうし、江戸時代の寺請制度や、近代に入っての家父長制の影響もあります。なにより、稲作農家に典型的に見られるように、家が経済共同体としての性格を持っていたことが決定的なことでした」と述べています。また、「簡単に言ってしまえば、地方で農家を営む人間が大半を占めていた社会が、都会で企業に雇われる人間が多くを占める社会へと変わったのです」とも述べていますが、この意見には賛成です。否定のしようがありません。わたしの父は國學院大學で日本民俗学を学び、冠婚葬祭や「結」や「講」といった日本古来の相互扶助組織に興味を抱いて冠婚葬祭互助会の仕事を始めました。日本民俗学は柳田國男が創始したとされていますが、その研究対象はまさに地方で農家を営む人間が大半を占めていた社会でした。都会で企業に雇われる人間が多くを占める社会へと変わった現在、新しい民俗学および互助会の在り方が問われていると思います。

「戦後に起こった新宗教の台頭」では、日本社会の変化は宗教の世界にも決定的な影響を与えたと指摘し、著者は「ひとつは、新宗教の台頭という現象です。戦後の日本社会では、新宗教の教団が多くの信者を集め、巨大化していくという出来事が起こりました。その時代に新宗教の信者になったのは、地方から都会に出てきたばかりの人間たちでした。地方では、人間関係が緊密で、神道や仏教といった伝統的な宗教の信仰が生きています。ところが、都会に出てきた人たちは、地方の人間関係や信仰から離れ、孤独な状況におかれました。しかも、彼らは、中卒が多く、学歴の面で恵まれていないので大企業に就職することができませんでした。そのため、生活は不安定でした。そうなると、孤独ということもあり、寄りどころを求めることになりました。そのとき彼らに手を差し伸べたのが新宗教の教団であり、信者たちだったのです」と述べています。

「故郷を喪失した人々の行き先」では、無縁化が進行する日本社会においても、地方では、冠婚葬祭の習俗が盛んで、葬式も重要な出来事になっているかもしれないとして、著者は「だからこそ、年忌法要があるときには、都会から故郷に帰るのです。しかし、都会では、冠婚葬祭は地域のイベントではなく、個々の家庭のイベントに過ぎません。そのやり方についても、地方のように、それぞれの地域独特の習俗を守らなければならないということはありません」と述べます。そして、「都会において、故郷との縁が強くない人間が葬式とかかわれば、地方でのやり方をそもそも知らないので、多くの参列者を集めて盛大な葬式を営むことにはなりません。都会の人間にとって、死は、地域の共同体がかかわるようなものではなく、あくまで、故人が生活した家庭に属する人間たちだけがかかわるものなのです。家族葬から家庭葬への変化は、戦後の日本社会が生んだ必然的なものと言えるのです」と述べるのでした。

第十章「これから葬式はどうなっていくのか」の「葬式は簡略化され墓は不要になるのか」では、死が重要性を失えば、死の後に執り行われる葬式はさほど意味を持たないとして、著者は「故人と一緒に暮らしてきた家族にとっては、それなりに重い出来事であっても、家族以外の他者にとっては、さほど重要な意味を持たないのです。そこに『葬式消滅』という事態が生まれているのです。今や葬式は、看護や介護の延長線上にあるものだと言えるかもしれません。その終わりを告げる儀式が葬式になろうとしているのです」と述べています。しかし、この意見には反論しなければなりません。「故人は家族だけの所有物ではない」と言いたいです。人間には、家族や親族の「血縁」をはじめ、地域の縁である「地縁」、学校や同窓生の縁である「学縁」、職場の縁である「職縁」、趣味の縁である「好縁」、信仰やボランティアなどの縁である「道縁」といったさまざまな縁があります。学生生活や仕事や趣味などを通じて、いろいろな仲間や友人などと人生を過ごしてくれば、その仲間の死には意味があり、葬式に参列してきちんとお別れしたいと思うのは当然のことです。

著者は、家族葬における服装についても言及し、「たとえ家族葬でも、葬儀である以上、喪服を着るべきだとされています。しかし、そうした問いが取り上げられているということは、一般の人たちの間に、身内しか集まらない家族葬では、わざわざ喪服を着る必要はないのではないかという考えが生まれていることを意味します。家族葬が、生活をともにしてきた家族だけの家庭葬になったのであれば、そこには身内以外は参列しないのですから、喪服である必要はさらになくなってきます」と述べます。しかし、これも大間違い。加地伸行先生は、著書『論語入門』の中で、現代日本の一般的な葬儀について述べています。現在では、一族以外の方の葬儀に参列するときにも喪服を着用するのが一般的となっています。ですから、その葬儀の関係者と、そうではない他者との区別がつきません。参列者はすべて黒色。しかし、これは欧米流であって、儒教方式ではありません。儒教では関係者以外の者は、平服を着用するのが「礼」です。加地先生は、「このように礼が重んじられたのは、礼を身につけ守ってさえおれば、安心して生きていけたからです。知らないと恥をかき、知っていれば恥をかかずに済む、そういう社会だったのです。礼は、家のお葬式から始まって、国家や大きな組織に至るまで細かく定められておりました。この礼を十分に知らないと、社会人としては通用せず、就職もできなかったのです」と述べるのでした。家族葬ほど、家族は喪服を着なければならないのです!

「紫雲閣オンライン」のサービスをスタート

「紫雲閣オンライン」のサービスをスタート

さて、葬式消滅を決定的なものにしたのは、新型コロナ・ウイルスの流行であるという著者は、「密な状態を避ける、あるいは感染を予防するということで、葬式を行うこと自体が難しくなりました。そんな状況を打開するために、『リモート葬儀』なるものが考案されました。葬儀をインターネットを通して中継し、弔問や香典などもオンラインを通してできるようにするというものです。しかし、オンライン葬儀が積極的に利用されているという話は聞こえてきません。知り合いの葬儀業者に聞いたところ、その需要は皆無だというのです。葬儀業者の最近の調査でも、オンライン葬儀に参列した人の割合は、わずか1パーセントという結果が出ていました」と述べています。これも、おかしな記述です。著者の知り合いの葬儀社がどこかは知りませんが、わが社ではオンライン葬儀は軌道に乗っています。コロナ禍の中で、わが社サンレーは、2020年11月1日より、福岡県エリアの紫雲閣にて、「紫雲閣オンライン」のサービスをスタートさせました。紫雲閣オンラインは、これまで主流であった電話での訃報連絡をスマートフォンからのメールやLINEで簡単に共有いただけるサービスです。最初は共有された故人ごとの専用訃報ページから供物のご注文や弔電、さらには香典も送ることができるといったサービスにとどまっていますが、いずれは故人の生前情報のデータベース化することも夢ではありません。葬儀もアップデートしているのです!

さらに、著者は「重要なことは、葬式をしなくても、何も問題が起こらないということです。以前なら、葬式をしないと、『せめて線香だけでもあげさせてください』と言って、自宅を訪れる人たちが現れると言われていました。だったら、葬式をした方が手間が省けるというわけです。しかし、今では、そんな人が現れるとも思えません。人間が生物である以上、死を免れることはできません。人は死ぬ。これは、動かしようのない真実です。真実である以上、私たちはそれを受け入れるしかありません。いくら死にたくないと叫んだとしても、これだけはどうしようもないのです。葬られる故人にとっては、葬式があろうとなかろうと、自分は死んでいるわけですから、関係がありません」とのべますが、これはもう完全に間違っています。著者の「人間が生物である以上、死を免れることはできません。人は死ぬ。これは、動かしようのない真実です」と言う言葉は正しいです。だからこそ、古代より人間は大切な人の死を悼み、あらゆる時代で、あらゆる場所で、葬式を行ってきたのです。歴史上の、世界中のすべての人類は「葬られる故人にとっては、葬式があろうとなかろうと、自分は死んでいるわけですから、関係がありません」などとは考えませんでした。そんな馬鹿な考えを、どうして21世紀の日本人だけがしなければならないのでしょうか?

「コロナ禍以降、溶解した葬式は復活するか」では、日本で一般の庶民まで仏教の信仰を持つようになるのは、江戸時代に寺請制度が生まれてからのことです。それによって、地域の菩提寺の檀家になることが強制され、それで仏教が庶民層にまで広がったとして、著者は「寺請制度は、明治に入る時点で廃止され、菩提寺と壇家関係を結ぶ必要はなくなりました。しかし、いったん結ばれた関係は、簡単には断ち切られませんでした。それが、地方から都会への人口の移動、そして、そうした人たちの都会への定着ということですっかり意味を失いました。しかも、葬式消滅という事態を迎えているわけですから、葬式仏教は成り立たなくなり、仏教が危機を迎えるのは必然的なことです」と述べています。

「『死』の概念も変質する近未来」では、先進国では、共通して宗教が衰退する事態が起こっていると指摘する著者は、「宗教消滅の方向にむかっているのです。日本における葬式消滅も、そうした文脈のなかでとらえる必要があります。では、これからの葬式はどのようになっていくのでしょうか。家庭葬が基本になる。まずなにより、そのように予想されます。この場合の家庭葬とは、同居していた、あるいは日常的に関係を保ち続けてきた家族だけが営む葬儀のことです。規模はごく小さなもので、参列者は10人程度でしょう。家庭葬は、本来ならセレモニーホールを使う必要がないほど小規模です。あるいは、今後、その方向にむかうかもしれません。家庭葬なら、火葬場に直行する直葬で十分だということにもなります」と述べています。

ただし、わたしは儀式を伴わず、火葬場に直行する直葬は葬儀ではなく、単なる遺体焼却であると考えています。そこに「家庭葬」などというアットホームでハートウォーミングな名を付けられる資格はありません。著者によれば、「あの人は生きているのだろうか。それとも死んでいるのだろうか」と思う人もいるかもしれませんが、そう思った人自体が、やがては亡くなり、その事実は関係者にも知らされないままになっていくといいます。著者は、「そうした死のあり方を寂しいと感じる人もいるでしょう。しかし、時代の流れは着実にその方向にむかっています。この流れは不可逆で、昔に戻ることは考えられません。葬式消滅の社会は、『死消滅』の社会かもしれません」と述べますが、「死消滅」とは何とも大仰な言葉ですが、人間が生きている限り「死」が消滅するはずがないということは言うまでもないでしょう。

第十一章「今、葬式をどう考えればいいのか」の「大きく様変わりした都市部の葬式」では、村社会の生活と、都市社会の生活は根本的に違うとして、著者は「葬儀に関しては、村社会のやり方が、一時、企業によって受け継がれていた時期がありました。企業に勤めている人たちも、都市に出てくる前は村社会で生活していたわけですから、自分たちの知っているやり方を都市でも実践しようとしました。その結果、企業が村社会にあった葬式組の役割を果たすことになったのです。しかし、時代はどんどんと移り変わり、企業のあり方も大きく変わりました。今や企業が葬式組の役割を果たすことはなくなりました。葬儀は、それぞれの家の私的な事柄となり、次第に公共性を持たないもの、周囲の人間とはかかわらないものになってきたのです」と述べるのでした。

「おわりに」では、著者は以下のように述べています。

「盛大な葬式をあげたからといって、悲しみが癒されるわけではありません。今の流れでは、そうした場合、葬式は身内だけでひっそりと行われ、周囲の人間たちは、親をはじめとする家族にどう接していいか、戸惑いの気持ちを抱きながら暮らしていくほかありません。その点では、グリーフケアとしての葬儀ということは、難しさを増しているということになります。もうひとつ、大きな問題は、では寺はどうなるのかということでしょう。それは、仏教はこれからどうなるのかと言い換えてもいいかもしれません」

また、仏式の葬儀のやり方は曹洞宗からはじまるもので、儒教の影響を受けつつ生まれた追善供養の考え方は、葬式仏教を生み出す上で決定的な役割を果たしたと指摘しつつ、著者は「そこに、残された家族が法要をくり返す意味があると見なされたからです。しかし、追善供養の考え方はすっかり過去のものとなり、現代の私たちはそれに意義を見出せなくなっています。だからこそ、年忌法要が行われなくなってきているのです」と述べています。

要するに、現代においては、仏教が問題にしてきた苦ということ自体が、わたしたちにとってさほど切実なことではなくなっているのかもしれないとして、著者は「もちろん、私たちは日常の暮らしを送るなかで、さまざまな形で苦を経験します。それにとらわれ、なんとかその苦から逃れたいと考えることはあります。しかし、そうした苦は、生老病死のように、人間の本質にかかわるようなことではなく、個別に解決していけばいい、そうした問題であるように思えます」と述べます。しかし、仏教だけでなく、儒教でも、ヒンドゥー教でも、キリスト教でも、イスラム教でも、世界中のあらゆる宗教という宗教は葬式を最重要の儀式と位置付けているのであり、この著者の考え方はおかしいと思います。

最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「仏教の根本は、悟りということにあります。釈迦の伝説では、釈迦は究極の悟りに達したとされています。その悟りがいかなるものか、釈迦自身は語っていません。釈迦が直接悟りについて語った経典は残されてないのです。しかし、その後の仏教は、釈迦の悟りがいかなるものであったかを、さまざまな形で探求していくことになりました。その成果が、各種の仏典に記されていったのです。悟りの探求は、完成したわけではありません。究極の答えが見出されたわけではないのです。それは、新たな探求に意味があるということです。これからの仏教は、ふたたび釈迦の悟りとは何かを問うものになっていくのではないでしょうか。もし仏教が、そちらにむかうのだとしたら、それは、仏教と葬式の関係が切れた成果なのかもしれないのです」

この最後の言葉は意見まともな意見であるように思えますが、よく考えると、やはり突っ込み所が多いです。本書を読んで、まず感じたのが結論ありきの内容であるということです。著者が提唱する「葬式は、要らない」「0葬」「葬式消滅」に一貫している葬儀不要論、少なくとも現在行われている仏式葬儀は不必要で意味のないいものという結論に向かって論理を構築していているように感じました。宗教であったり、社会的な問題であったり1つの項目ごとに論理を重ね結論に向かっているのですが、1つ1つの論理が著者の主観によるところが大きく、ある一定の目的地に向かうべく書かれているということです。

仏教の話においても発祥の地であるインドや中国のもともともっていた教えから異なるという点から結論に展開していきますが、視点として日本における場合にはそこで作り上げられていった日本式仏教があり、それがインドと異なるということで日本式の葬式が不必要という論理は乱暴です。拙著『図解でわかる!ブッダの考え方』(中経の文庫)にも書いたように、日本人の「こころ」は仏教、儒教、そして神道の三本柱から成り立っていますが、日本における仏教の教えは本来の仏教のそれとは少し違っています。インドで生まれ、中国から朝鮮半島を経て日本に伝わってきた仏教は、聖徳太子を開祖とする「日本仏教」という一つの宗教と見るべきだと、わたしは考えています。もちろん、日本仏教の中にも素晴らしい教えが多く説かれていますが、本書ではあくまでブッダが説いたとされるオリジナルの教えを豊富な図解入りで解説してみました。

風土や風習というものは社会によって必要とされたからこそ生まれてくるものであって、それぞれの意味や役割があります。寺院などを例にすると、本書でも指摘されているように「お布施」や「戒名」といった部分での問題は確かにあると感じます。しかし、「だから寺院はいらない」という極論でなく、寺院が果たしてきた役割にもスポットを当てていくのが大切でしょう。寺院とは、現在でいう地域の「コミュニティセンター」であり、そこに集うことで共同体の中で生きていけるという場所でもありました。そこで行われる葬式も共同体にとって重要なことであり、さまざまな意味を持っています。物質的な部分で遺体への対応、これは公衆衛生的なことも含まれ、それだけでなく社会に存在する関わりへの対応も行われてきました。そしてここには悲嘆への対応としてケアの役割もあります。本書の中で「追善供養はいらない」とも記されていましたが、ケアにおいては追善供養も重要な意味を持っています。

特に、追善供養の代表である年忌法要の「四十九日」について考えてみましょう。四十九日とは、仏教でいう「中陰」であり「中有」です。死者が生と死、陰と陽の狭間にあるため「中陰」と呼ばれるわけですが、あの世へと旅立つ期間を意味します。すなわち、亡くなった人があの世へと旅立つための準備期間だとされているのです。しかし四十九日には、亡くなった方が旅立つための準備だけではなく、愛する人を亡くした人たちが故人を送りだせるようになるための「こころの準備期間」でもあります。幼いわが子を亡くした母親は「あの子を1人であの世にやるのは耐えられない。わたしが付いて行ってあげたい」と思い込んで、後を追っての自死を考える方もいます。しかし、周囲の人たちが「せめて、四十九日までは生きなさい。お母さんが四十九日の法要をきちんと挙げてあげないと、〇〇ちゃんが地獄に行ってしまうよ」と言って、なんとか49日間生きます。すると不思議なことに、少しだけ心が軽くなるのです。そして、「今度は一周忌までは生きよう。あの子の法要をしてあげないと」と思うのです。

ある意味で「精神科学」でもある仏教は、死別の悲しみを癒すグリーフケア・テクノロジーとして「四十九日」というものを発明したのかもしれません。亡くなった直後ならショックが大きいけれども、四十九日を迎えた後は、少しは精神状態も落ち着いています。日本人がいかに「四十九日」というものを心の支えにしてきたかは、 ブログ「親子の再会」をお読み下さい。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、多くの被災者の方々が大切な人を亡くしました。その方々は、「四十九日」や「初盆」や「一周忌」などを心の支えとして、歯を食いしばって生きてこられたのです。通夜、告別式、初七日、四十九日…と続く、日本仏教における一連の死者儀礼の流れにおいて、初盆は1つのクライマックスでもあります。日本における最大のグリーフケア・システムと言ってもよいかもしれません。そして、次の大事なことを忘れてはなりません。それは、基本的に葬式がなければ、初盆はないということです。葬式があって、初七日や四十九日があって、初盆が来るのです。小学校に入学しなければ運動会や修学旅行を経験できないように、葬儀をきちんと行わなければお盆というのは来ないのです。

また本書では、さまざまな社会的変化によって葬式が不必要となっていっていることが書かれていますが、寺院のことに限定すると指摘されているのは上記のような批判的な部分であり、その意味と価値については触れられていません。これは現代社会の変化についての分析でも同じです。人は社会の中で生きています。現在、縁の希薄化などで個人と社会との関わりが薄くなったと言われています。しかし、まったく社会と関わらないということは不可能です。この単位は家族であったり、会社であったり、小さなコミュニティであったり、もしかしすると。ちょっと買い物に行くスーパーの店員さんかもしれませんが、必ず何らかの関りはあります。そもそも、「無縁社会」という言葉は日本語としておかしいのです。なぜなら、「社会」とは「関係性のある人々のネットワーク」という意味です。ひいては、「縁ある衆生の集まり」という意味なのです。「社会」というのは、最初から「有縁」なのです。ですから、「無縁」と「社会」はある意味で反意語ともなり、「無縁社会」というのは表現矛盾なのです。

弔いは亡くなった方の為であるとともに、残された方の為でもあることはよく言われることです。弔いたい気持ち・悲しい気持ちというのはその個人個人の価値観によるものであって、たとえ社会の変化が起こっても、そのことは不変なものであると思います。「葬式」という表現をしていますが、弔いのかたちは千差万別であっても良いのです。このことは、本書にも書かれている通りだと思います。ただし、これまでの厳粛であったり、しめやかにといった葬儀の表現方法をカジュアル・気軽といった言葉に置き換えたところで同じことであす。それは、あくまでも選択肢が増えただけのことです。それはやはり「葬式」という言葉で表せるものであり、表現を変えたところで葬式が消滅することではありません。

その選択肢を示していながら、これから葬儀が消滅していくともとられるタイトルはいつもながらに煽情的であり、事実誤認させるようなイメージだったのは残念な気がします。本書の最後の部分で、著者はお母様とのお別れについて記述されていました。著者もおそらくお母さまと一緒に過ごした時間は大切な時間であったはずです。そこには著者なりの葬式があったのであり、それに著者もきっと気づいておられると思います。しかしながら、『葬式消滅』という結論ありきの内容のため、最後の「これからの仏教は、ふたたび釈迦の悟りとは何かを問うものになっていくのではないでしょうか。もし仏教が、そちらにむかうのだとしたら、それは、仏教と葬式の関係が切れた成果なのかもしれないのです」という言葉は取って付けたような印象がありました。それでも、本書には葬儀に関わる者にとって参考になる知識やデータが満載です。ある意味で、著者の極論に反論していく作業の先に、コロナ後の葬儀の地平が拓けてゆくような気がします。

小倉紫雲閣

小倉紫雲閣