- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2163 プロレス・格闘技・武道 『生きるために闘う』 アントニオ猪木著(双葉社)

2022.08.24

『生きるために闘う』アントニオ猪木著(双葉社)を読みました。幾多の名勝負を繰り広げ、ファンを熱狂させてきた”燃える闘魂”ですが、難病中の難病とされる「全身性トランスサイレチンアミロイドーシス」と闘う姿を公表し、多くの人に生きる勇気を与えています。本書は、そんなリングのレジェンドが、かつて魂をぶつけ合ったライバルとの名勝負を解説した本です。

著者は、本名・猪木寛至。1943年2月20日、横浜市鶴見区生まれ。14歳で家族とともにブラジルに移住。60年、力道山にサンパウロでスカウトされて帰国し、日本プロレスに入団。66年、東京プロレスを旗揚げ。翌年、日本プロレスに復帰も団体を離れ、72年、新日本プロレスを旗揚げ。「ストロングスタイル」を掲げ、多くの名勝負を繰り広げました。76年には、プロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリと異種格闘技戦を行い、MMA(総合格闘技)の源流になったとされています。98年4月、現役引退。現在、「全身性トランスサイレンチンアミロイドーシス」と闘病中です。

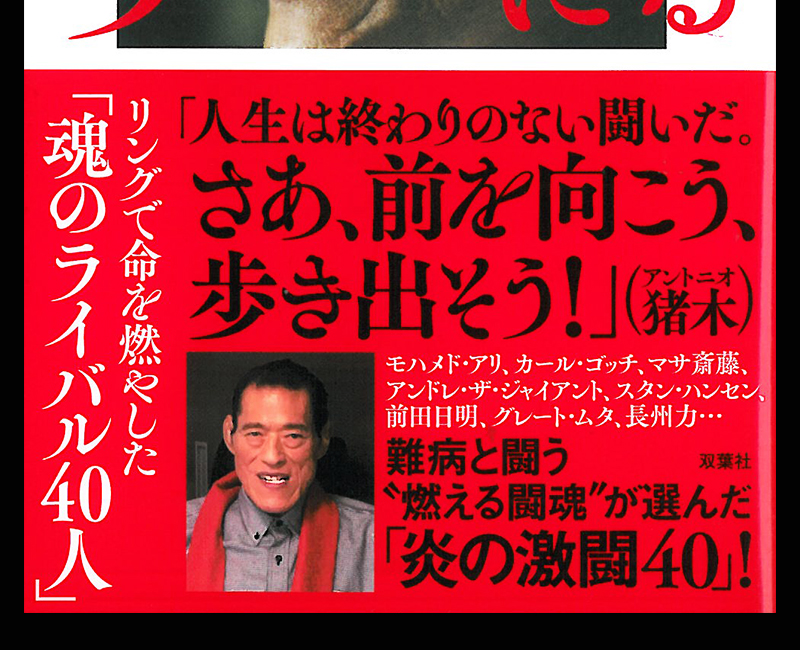

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の顔写真が使われ、「人生は終わりのない闘いだ。さあ、前を向こう、歩き出そう!」(アントニオ猪木)」「モハメド・アリ、カール・ゴッチ、マサ斎藤、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセン、前田日明、グレート・ムタ、長州力・・・」「難病と闘う”燃える闘魂”が選んだ『炎の激闘40』!」「リングで命を燃やした『魂のライバル40人』」とあります。

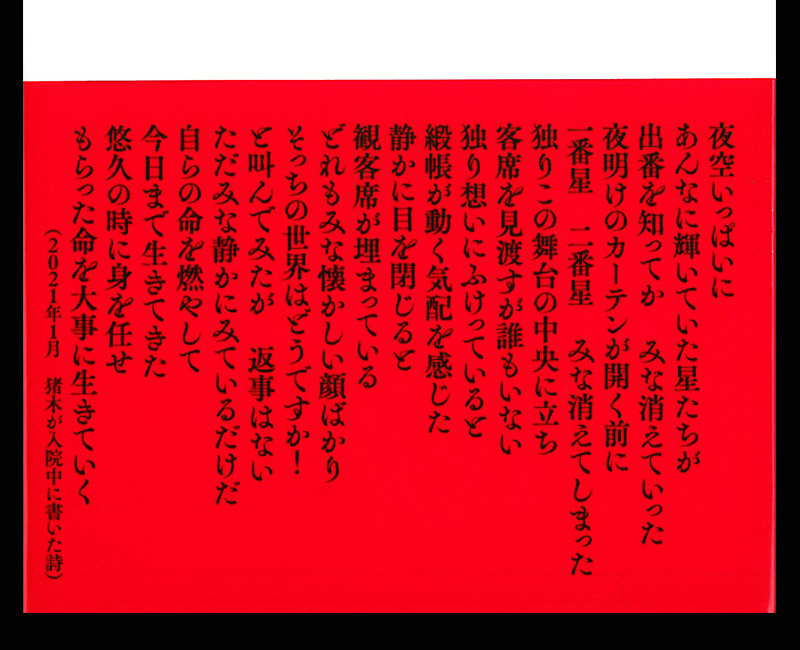

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、2021年1月に著者が入院中に書いたという以下の詩が掲載されています。

夜空いっぱいに

あんなに輝いていいた星たちが

出番を知ってか みな消えていった

夜明けのカーテンが開く前に

一番星 二番星 みな消えてしまった

独りこの舞台の中央に立ち

客席を見渡すが誰もいない

独り想いにふけっていると

緞帳が動く気配を感じた

閑に目を閉じると

観客席が埋まっている

どれもみな懐かしい顔ばかり

そっちの世界はどうですか!

と叫んでみたが 返事はない

ただみな静かにみているだけだ

自らの命を燃やして

今日まで生きてきた

悠久の時に身を任せ

もらった命を大事に生きていく

(アントニオ猪木

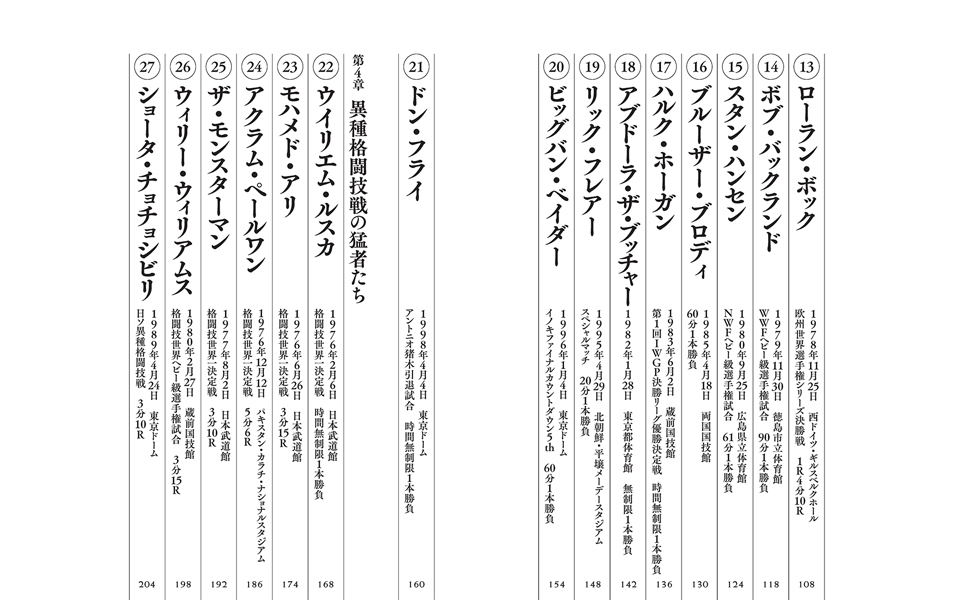

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 強さを求めた男たち

01.ルー・テーズ

02.カール・ゴッチ

03.ビル・ロビンソン

第2章 若さをぶつけた男たち

04.ドリー・ファンク・ジュニア

05.ジョニー・バレンタイン

06.クリス・マルコフ

07.ザ・デストロイヤー

08.フリッツ・フォン・エリック

第3章 ゴールデンタイムの使者たち

09.ジョニー・パワーズ

10.タイガー・ジェット・シン

11.アンドレ・ザ・ジャイアント

12.グレート・アントニオ

13.ローラン・ボック

14.ボブ・バックランド

15.スタン・ハンセン

16.ブルーザー・ブロディ

17.ハルク・ホーガン

18.アブドーラ・ザ・ブッチャー

19.リック・フレアー

20.ビッグバン・ベイダー

21.ドン・フライ

第4章 異種格闘技戦の猛者たち

22.ウィリエム・ルスカ

23.モハメド・アリ

24.アクラム・ペールワン

25.ザ・モンスターマン

26.ウィリー・ウィリアムス

27.ショータ・チョチョシビリ

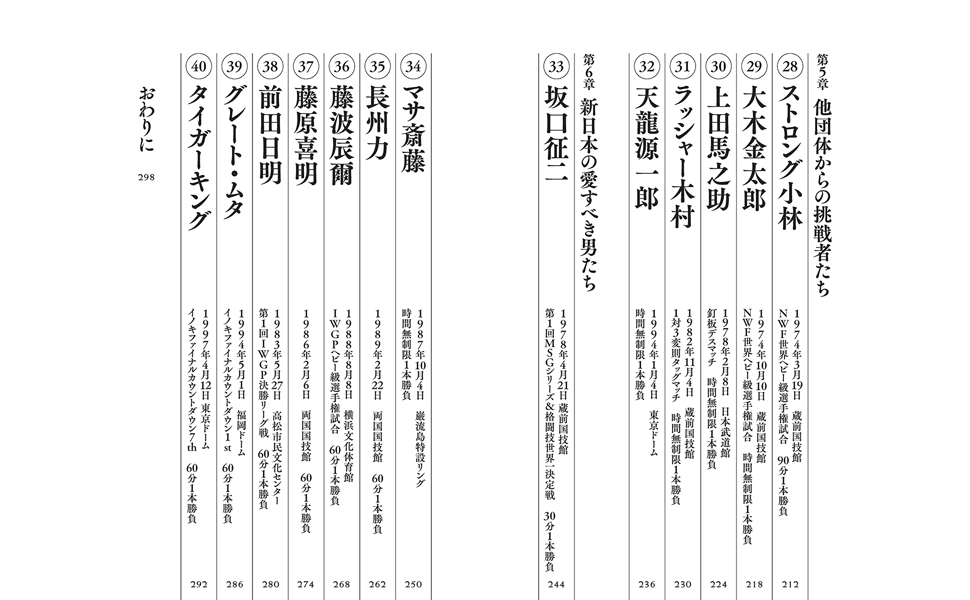

第5章 他団体からの挑戦者たち

28.ストロング小林

29.大木金太郎

30.上田馬之助

31.ラッシャー木村

32.天龍源一郎

第6章 新日本の愛すべき男たち

33.坂口征二

34.マサ斎藤

35.長州力

36.藤波辰爾

37.藤原喜明

38.前田日明

39.グレート・ムタ

40.タイガーキング

「おわりに」

「はじめに」の冒頭を、著者は「元気ですか!」と書きだし、続けて「早いもので、1960年9月30日にレスラーデビューしてから、2020年で60年という節目の年を迎えた。もちろん、俺はすでに引退した身であるし、そもそもリングに立つことはできない。難病の『全身性トランスサイレチンアミロイドーシス』と闘う身だからだ。この”相手”は難敵中の難敵……いや、難病中の難病だ。患者は100万人に数人、という少なさで、治療法は確立されていないそうだ。俺自身、アミロイドというたんぱく質が臓器に付着し、機能を低下させ、最終的には命に関わるという程度しか、この病気について理解できていない」と述べています。

著者は、病室の天井を見上げながら「もう、十分やったじゃないか」と投げやりな気持ちになった夜もあったそうです。そんな著者を奮い立たせてくれたのが、リングで魂を燃やし、さまざまな強豪レスラーや格闘家と戦った記憶でした。著者は38年間の現役生活においてシングルマッチとタッグマッチを合わせ、2000試合以上闘いました。その内訳は、シングル戦が612勝41敗50分。タッグ戦が1466勝104敗130分。もちろんプロレスですから、格闘技の試合のように勝敗を見るわけにはいきませんが、それにしても、よくこれだけの試合をしたものです。まさに、著者の代名詞である「元気」の証しだと言えるでしょう。本当に素晴らしいことです!

第1章「強さを求めた男たち」の①ルー・テーズでは、「鏡の前で真似たファイティングポーズ」として、著者は「俺には影響を受けたプロレスラーが3人いる。オヤジ(力道山)とカール・ゴッチ、そしてルー・テーズだ。オヤジは俺をスカウトし、レスラーとして育ててくれた、文字通りの師匠である。リングで怒りを表現する激しいレスリングスタイルはもちろん、世間の耳目を集める興行師としてのセンスも含め、俺は自分が親父の遺伝子を一番受け継いだレスラーだと思っている。カール・ゴッチは関節技やジャーマン・スープレックス・ホールドどのレスリングクニックや、合理的なトレーニング方法を教えてれた人である。ルー・テーズ、その2人とはちょっと違う。俺の憧れのレスラーであり、プロレス誌に載った写真を見るだけでワクワクした。精悍で、肉のゆるみがまるでない体型は、プロレスラーの理想でもある。若い頃の俺は練習が終わると、必ず鏡の前に立ち、ルー・テーズのファイティングポーズを真似したものだ」と述べています。

②カール・ゴッチでは、「噛み合わなかった力道山とゴッチの価値観」として、著者は「カール・ゴッチというプロレスラーは、オヤジ(力道山)が一番闘いにくい相手だったと思う。なにしろ強い。その強さは格闘技の心得がある人なら、すぐ分かる。並み外れたパワーとスピードを持ち、理詰めの関節技は他の追随を許さない。しかも、そのパワーやテクニックを磨くために、日々の厳しい鍛錬や精進を怠らない。リングの上でも妥協しない。それは観客を魅了するレスリングではなく、自分の強さを追求するレスリングといってもいい。ヒールとか、ベビーフェイスといった単純な括り方のできないタイプなのだ。一方、オヤジは相手の反則や荒っぽい攻撃に耐えに耐え、そこから大逆襲に転じて勝った。我慢の末に繰り出す空手チョップは、その象徴だったし、そんなケレン味たっぷりの闘い方に観客は酔い、溜飲を下げた。こんな2人のレスリングが噛み合うはずがない。ゴッチはオヤジを評価していなかったし、オヤジも観客受けしないゴッチを商品価値がないと判断したはずである」と述べます。

第3章「ゴールデンタイムの使者たち」の⑪アンドレ・ザ・ジャイアントでは、全盛時のアンドレの体は身長2メートル23センチ、体重236キロで、この巨体だけでも大きな武器なのに敏捷さも備わっていたことを指摘し、著者は「俺は、アンドレだったら、たとえば柔道や相撲、あるいはサッカーをやってもトップクラスになれたんじゃないかと思っている。だいたいアンドレは練習らしい練習をしない。それなのに強い。しかも、体は岩のように固く、その太ももを思い切り蹴って、こっちが足の甲を剥離骨折してしまったこともある。俺のように練習で強くなった人間から見ると、異次元のレスラーだった」と述べます。

⑮スタン・ハンセンでは、「瞬間のひらめきで出した逆ラリアット」として、ハンセンとの闘いについて、著者は「俺がやったのは、ハンセンの攻撃をひたすら真正面から受けること。文字通り、体を張り、命懸けで受け続けた。当時の新日本の外国人レスラーにはネームバリューのあるスターが少なかったから、そうやって無名の選手を育てるしかなかったのだ。ハンセンも俺との闘いの中で自分の才能に目覚め、それを開花させていったんだと思う。試合を重ねるごとに、来日するたびに、どんどん強くなっていった。それまで新日本の外国人エースはタイガー・ジェット・シンだったが、シンとは対照的なタイプだった。シンを陰とすれば、ハンセンは陽、ヒールとかベビーフェイスといった、従来の括り方には収まらない開放的な魅力があった」と回想しています。

第4章「異種格闘技戦の猛者たち」の㉒ウィリエム・ルスカでは、1972年のミュンヘン五輪の柔道で重量級、無差別級の2階級で金メダルを獲得し、オリンピック史上、同一大会で2階級制覇を果たした唯一の選手であることが紹介されます。著者は、「2015年に亡くなった今も、同じオランダの先輩柔道家アントン・ヘーシンクより強かったという関係者は多い。しかし、ルスカはヘーシンクのような国民的英雄にはなれなかった。それは彼の内縁の妻が、オランダの飾り窓で働く娼婦だったかららしい。本人にしてみれば、その悔しさや憤りは察するに余りある」と述べていますが、これは初めて知りました。また、ルスカの強さについて著者は「俺の想像を超えていた。大外刈りや釣り込み腰などの投げ技は、すさまじい破壊力があったし、投げに入る前の相手を引きずり込む強さは俺が闘った中ではナンバーワンだろう。俺が投げられまいと腰を落としても、スッと足を滑り込ませて跳ね上げる技術もあった。パワーだけではないのだ。190センチ、110キロ。鍛え上げられた筋肉の質はボディビルダーのものとは違う。真の格闘家であることは、格闘技の経験があるヤツなら、すぐに分かったはずだ」と述べています。

㉓モハメド・アリでは、「1年後に再会したアリが漏らした本心」として、1976年6月26日の日本武道館での格闘技世界一決定戦から1年後、アリの結婚式に招待された著者がビバリーヒルズのホテルを訪れ、アリと再会したときのエピソードが紹介されています。著者がアリの部屋をノックし、ドアを開けると、「ワーッ」と、まるで子どもがおどけるようにアリが飛びついてきたそうです。この後、アリは「あんなに怖い思いをした試合はなかったよ」と本心を漏らしました。著者は、「同感だった。互いに自分が寄って立つ世界を背負い、ギリギリの闘いをしたのだ。その恐怖感は闘った者でなければわからない。以来、アリとの友情は続いた。北朝鮮の平和の祭典にも、俺の引退試合にも、アリはパーキンソン病を患う体でありながら、喜んで参加してくれた。政治家となった俺の外交においても、『アリと闘った男』の知名度は絶大だった。2016年6月、アリはこの世を去った。彼と出会っていなければ、今日の俺はない」と述べるのでした。

㉕ザ・モンスターマンでは、著者の異種格闘技戦の歴史の中でも最高の名勝負との声が高いモンスターマン戦に言及。「高度で美しいモンスターマンの蹴り」として、著者は「モンスターマン戦がスリリングな好勝負となった理由は、いくつか考えられる。1つじゃ彼のガッツだ。マーシャルアーツというマイナーな競技をメジャーなものにしようという野心を胸に、少しも怯むことなく俺に挑んできた。もう1つはモンスターマンのハイキックの速さと美しさだろう。地味だが、効果のあるローキックを一切使わなかったのは、華麗なテクニックで観客を酔わせたいという、プロとしての矜持だったのではないか。彼の蹴りは、たとえばこの3年後に闘ったウィリー・ウィリアムスより数段上だ。それぞれが俺と闘った試合の映像を、見比べてみるといい。異種格闘技戦というのは観客の歓声が大きくて、案外、冷静に見られない。だから、音声を消して見てみてほしい。歓声という効果音を消すと、モンスターマンの蹴りが、いかに高度で、美しいものかが、よく分かるはずだ」と述べています。

㉖ウィリー・ウイリアムスでは、「梶原一騎の提案から生まれた一戦」として、新日本プロレスvs極真空手として大きな話題となった”熊殺し”ウィリー・ウィリアムス戦に言及します。著者は、「極真は他流試合を禁止していたため、ウィリーは破門され、個人の立場で俺に挑戦することになった。だから、ウィリーは俺に勝てば大きな勲章になるし、負けても極真には傷がつかない。一方、こっちは負ければ終わりである。『プロレスは極真に負けた』というレッテルが貼られるわけで、リスクはこっちのほうがはるかに大きい。もう1つの問題はウィリーの実力である。体が大きく、空手が強いといっても、プロのリングで闘った経験のなさは致命的だ。たとえば、大観衆の前で試合をする緊張や恐怖は、経験したものでないと分からない。俺との試合に備え、ウィリーの指導を行ったのはキックボクシングの藤原敏男だった。藤原はウィリーの格闘家としての迫力に物足りなさを感じたのだろう。このままリングに上げても恥をかくだけだと判断し、ウィリーにストリートファイトまでやらせたようだ。おかげで格闘家らしい迫力が身につくことになる」と述べるのでした。

第6章「新日本の愛すべき男たち」の㊲藤原喜明では、「俺にとって最高の練習相手だった」では、「アントニオ猪木は、パーティには藤波辰爾を、危険な場所には藤原喜明を連れていく」という言葉を取り上げ、著者は「誰が言ったか知らないが、面白いたとえだ。確かに、その通りだったかもしれない。異種格闘技戦や海外遠征の際に同行させたのは、決まって藤原だった。だから、藤原喜明のことを『猪木の用心棒』と呼んだヤツもいる。そして、こういう呼ばれ方を意気に感じるのが藤原という男である。『猪木さんのためだったら、俺は死ねる』当人は、そんなことを周囲に高原していたようだ。しかし、俺自身は、あいつを弾除けだとか、用心棒だと思ったことはない。未知の相手と闘う前のスパーリング・パートナーとして最も頼りになったのが藤原だったのだ。カール・ゴッチ仕込みの関節技は超一流だし、受け身もうまい。俺にとって、練習相手に、これ以上のレスラーはいない」と述べます。

㊳前田日明では、「確かに俺と似ている前田」として、著者が前田本人から「自分は猪木さんのコピーですから」と言われたことを明かし、著者は「俺の背中がプロレスラー・前田日明に何かしらの影響を与えたのは確かだろう。俺が現役だった頃、よく聞かれたのは『アントニオ猪木の後継者は誰か』だった。何人か名前が上がったが、自分の遺伝子を受け継ぐとしたら『前田かな』と思っていた。歩んだ道を見れば分かるように、前田には現状を壊してでも前に進もうとする突破力がある。俺は、絶対不可能だといわれたモハメド・アリとの一戦を実現した。同様に、前田は自らの引退試合に『霊長類最強の男』と呼ばれたロシアの英雄的レスリング選手、アレクサンドル・カレリンを連れてきた。興行師として、こうした博打を打てるところにスケールの大きさを感じる。体も192センチと大きい。藤波、長州は屈強な外国人レスラーと闘ったとき、どうしいぇも体格的に見劣りしてしまう、その意味でも、前田の肉体は魅力だった」と述べるのでした。

「おわりに」の冒頭を、著者は「俺は今、生きている。肉体は病に侵されている。今日は調子がいいと思っても、翌日にはとつぜん、熱が出てベッドに横たわるような毎日だ。それでも、俺は生きている。そんなままならぬ闘病の日々を、あえてカメラの前で全部、さらけ出した。2021年11月27日に放送された『燃える闘魂 ラストスタンド~アントニオ猪木 病床からのメッセージ』(NHK BSプレミアム)がそれだ」と書きだしています。この番組のことは、わたしはブログ「燃える闘魂 ラストスタンド」に詳しく書きました。難病との闘いの末にやつれきった著者の姿がショックでした。著者は、「それでも、俺は生きている。今日、生きているということは、神様が今の俺に何かの役目を果たせと言っているのだろう。一歩進んで、一歩下がる。そんな毎日だが、前に進む気持ちはいつも変わらない。人は歩を止めたとき、老いていくと言った俺だ。いつか来る最後の日まで、笑って歩き続けるつもりだ」と述べるのでした。

著書のこの言葉は、素晴らしい死生観であると思います。本書は「週刊大衆」2020年12月28日号&1月4日号~2022年3月14日号に掲載された連載「アントニオ猪木『今明かす!』炎の闘魂プロレス30番勝負」に加筆・修正したものだそうですが、著者自らが伝説の強敵たちを語った内容が非常に興味深かったです。わたしは、著者から計り知れないほどの生命力や元気を頂戴しました。猪著者こそは、世界のプロレス史および格闘技の歴史における最大のスーパースターであると、心からリスペクトしています。著者には、いつまでもお元気でいていただきたいと心から願います。