- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2177 プロレス・格闘技・武道 『新日本プロレス50年物語』 流智美著(ベースボール・マガジン社)

2022.10.02

一夜明けても、いまだ訃報に接したときの衝撃が消えません。ブログ「さらば、燃える闘魂!」、ブログ「闘魂の修め方」に書いたように、わたしの最大のヒーローであったアントニオ猪木さんが人生を卒業していかれました。それにしても、自らが旗上げした新日本プロレスが50周年を迎えた、まさにその年に旅立たれるとは! 猪木さんは、新日本プロレスそのものであったと再認識しました。

『新日本プロレス50年物語』週刊プロレス編、プロレス評論家 流智美著(ベースボール・マガジン社)の第1巻「昭和黄金期」を読みました。著者は1957年、茨城県水戸市出身。一橋大学経済学部在学中、プロレス評論の草分け・田鶴浜弘に弟子入り。80年、大学卒業後にベースボール・マガジン社「プロレスアルバム」でフリーのプロレスライターとしてデビュー。以来、「週刊プロレス」に83年7月の創刊号から現在まで連載を持つ他、プロレス関係のビデオ・DVD監修、テレビ解説、ナビゲーター、プロレス漫画原作、トークショー司会などで活躍。著書・翻訳書・監修書、多数。2018年、プロレス界の功労者を顕彰するアメリカの「National Wrestling Hall of Fame」ライター部門で殿堂入りしました。著書に、一条真也の読書館『鉄人ルー・テーズ自伝』、『東京12チャンネル時代の国際プロレス』で紹介した本などがあります。

本書の帯

本書の帯

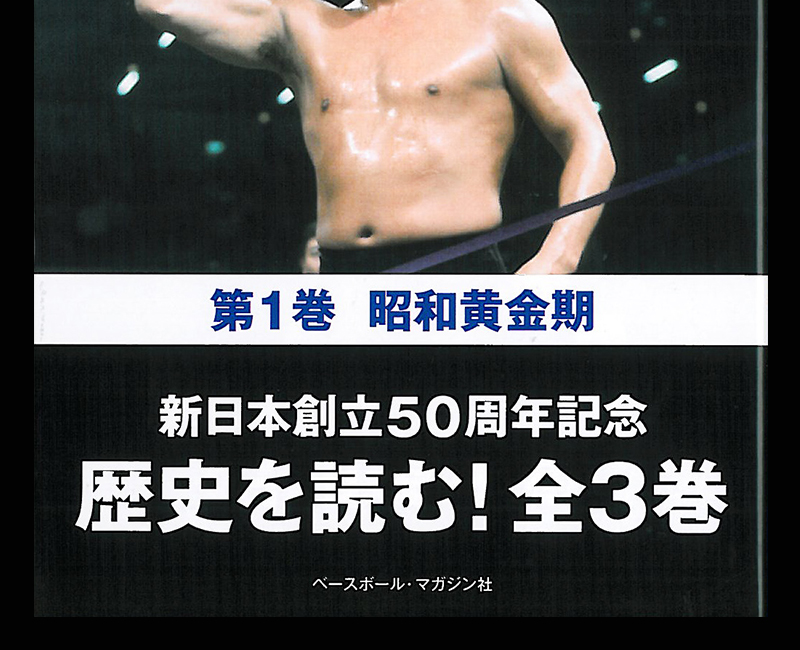

『新日本プロレス50年物語』シリーズとは、新日本プロレス50年の壮大な歴史を3つの時期に分け、それぞれの時代をよく知る3人の筆者が三者三様の視点から出来事の背景やドラマを掘り下げる内容です。全3巻ですが、わたしは第1巻にしか興味がないので、本書しか読まないつもりです。本書のカバー表紙にはリング上でガッツポーズを取るアントニオ猪木の写真が使われ、帯には「新日本創立50周年記念 歴史を読む!全3巻」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー裏表紙には、コーナーポスト上でシュートポーズを取る初代タイガーマスクの写真が使われ、帯の裏には「第1巻 昭和黄金期』の主な内容はとして、「新日本誕生の1972年(昭和47年)から飛龍革命勃発の1988年(昭和63年)まで。」「『週刊プロレス』でおなじみのプロレス評論家・流智美氏が、学生時代からプロレスライライター時代に至る折々において、自らの人生に『新日本プロレスの出来事や事件がどのような衝撃と影響を与えてきたか』を書いた”新日本体験記”。ファンとして多くの会場に足を運び、記者として多くの選手に接してきた筆者ならではの目撃談、証言が満載。昭和新日本の試合・会場・報道の様子や、当時の息吹が体感できる」とあります。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「まえがき」

1章 猪木の黄金時代!

(1972年~1977年)

●1972年(昭和47年)

一流外国人はいなくても、団体としての

パッションだけはたしかにあった

●1973年(昭和48年)

坂口、シン、星野、外国人勢…

選手の質・量が一挙にスケールアップ!

●1974年(昭和49年)

S・小林戦、大木戦…レスラー・猪木の

「心・技・体」が頂点を極める!

●1975年(昭和50年)

スーパー名勝負「猪木vsロビンソン」に出会えた幸せ

●1976年(昭和51年)

異種格闘技戦は、レスラー・猪木の分岐点に。

「名勝負の時代」から「好勝負の時代」へ

●1977年(昭和52年)

猪木vsモンスターマンは、「プロ格闘技」

という新しい闘いのスタイルを生み出した!

2章 新日本の黄金時代!

(1978年~1983年)

●1978年(昭和53年)

ジュニア戦士・藤波が

「ポスト猪木」の座を射止める

●1979年(昭和54年)

3団体参加の「夢のオールスター戦」が

新日本の独壇場と化した!

●1980年(昭和55年)

「昭和新日本の黄金時代」は、

WWFとの蜜月関係抜きには語れない

●1981年(昭和56年)

看板ベルト一斉返上とIWGP構想に戦々恐々

●1982年(昭和57年)

猪木だけじゃない。藤波、タイガー、長州らがいる!

「新日本黄金時代」がピークを迎える

●1983年(昭和58年)

力道山時代を超越した!「第1回IWGP」狂騒曲

3章 日本人の戦国時代!

(1984年~1988年)

●1984年(昭和59年)

大量離脱が起きても揺るがない新日本の底力に脱帽

●1985年(昭和60年)

ブロディとの「一期一会」にまつわる

バーバラ夫人の貴重な証言

●1986年(昭和61年)

UWFに始まり、前田に終わる。

「格闘技」というジャンルが派生!

●1987年(昭和62年)

「初代IWGPヘビー級王者」は3度も決められた!

●1988年(昭和63年

昭和最後の年、藤波が猪木に対して

見せつけた圧倒的な自信

「まえがき」の冒頭に、著者は「これは新日本プロレス書紀の歴史本には違いないのだが、歴史の『座標軸』はあくまで私、流智美である」と書いています。著者が14歳(中学2年)の時に旗揚げした新日本プロレスという団体が、昭和が終わる時期まで、著者が「私の日常生活の中で、私の人生にどのような影響を及ぼしてきたか」という観点から書いた内容で、他の人がどのように感じたか、ではなく、「その時の私が、そのときの新日、あるいは新日に起きた出来事をどのように取り込み、自分の人生に消化していったか」を述べていると告白します。この著者の “プロレスマニア”としての歴史と新日本プロレスの歩みとの関係は非常に感動的でした。受験勉強とか恋愛といった極私的な問題とプロレス観戦とのジレンマはわたしにも経験があり、当時の心境が生き生きと蘇ってきました。

1974(昭和49年)「S・小林戦、大木戦…レスラー・猪木の『心・技・体』が頂点を極める!」の「猪木の悲願である『プロレスに市民権』をもたらしたS・小林戦」では、アントニオ猪木の長いレスラー人生の中で、「精神的、肉体的に最もピークだった1年」として文句なしで1974年を選ぶという著者は、「『1974だったと思う』、『1974ではないか』ではなく、これは、『断定で1974年』だ。個人的に『プロレスラーとして一番好きな猪木』は1973年と1975年なのだが、『好き』という感情を抜きにして、あくまで公平な視点から判定するならば、やはりどう考えても『レスラー・猪木の心、技、体は1974がピーク』である。そんな感じの1年、まさに猪木にとって黄金の1年だったと思う」と述べています。

1974年の年末シリーズでは「第1回カール・ゴッチ杯」が開催され、9人の若手選手(藤波、藤原、小沢、木村、大城、荒川、栗栖、浜田、タケシ)が参加し、藤波が優勝しました。若手によるリーグ戦は、その後も「ヤングライオン杯」と名称を変えて長く持続されていますが、その1回目の優勝者が藤波だったことは新日本50年史を語る上で象徴的だったとして、著者は「この時期の新日本は、若手の層の厚さでは完全に他の2団体を上回り、中堅陣は星野、山本、木戸、永源、柴田、魁の6人が堅実な試合ぶりで、猪木、坂口の両輪をガッチリと支えていた。(中略)70年代後半から80年代にかけて、新日本が全日本との差を広げていった最大の原因は『若手層の厚さの差』にあったと思う。その観点からも『第1回カール・ゴッチ杯』の開催と成功を特筆しておきたい」と述べます。

1975(昭和50年)「スーパー名勝負『猪木vsロビンソン』に出会えた幸せ」の「見れば見るほど味が出る『猪木vsロビンソン』」では、この年の12月11日に蔵前国技館で実現した猪木とビル・ロビンソンの試合がまさに名勝負であったとして、著者は「この一戦はビデオで最低10回は見直したが、見るたびに新しい発見がある。『あれは、たった1回だけに終わったからこそ、名勝負だった』という声が多かったが、2回目、3回目をやっても名勝負だったと思う。この7カ月後に全日本へ行ったきり、ロビンソンが猪木とリングで闘うことは二度となかった。長い日本プロレス史の中で、『1回だけに終わった超・名勝負』という例はほかに思い浮かばないが、いずれにせよ1975年の掉尾を飾るベストバウト中のベストバウトだった」と述べています。

1976「異種格闘技戦は、レスラー・猪木の分岐点に。『名勝負の時代』から『好勝負の時代』へ」の「オランダの柔道王ルスカ戦決定に衝撃を受ける」では、この年の2月6日に日本武道館で、柔道のオリンピック金メダリスト(1972年ミュンヘン大会の重量級、無差別級の2階級制覇)のウイリエム・ルスカと猪木の「格闘技世界一決定戦」を取り上げ、著者は「まだ柔道という競技は世界的なものではなかったし(オリンピックで採用されたのは、1964年の東京大会に続いてミュンヘンが2度目)、ルスカの実力は未知数のものがあった。だが、記者会見でスーツを脱ぎ、上半身裸になったルスカを見たときは猪木もシンも『こいつは、すごい。本物だ』と思ったに違いない。まさにギリシア彫刻に生命を吹き込んだような芸術的なボディで、国内の柔道関係者は『ルスカの圧勝だろう。猪木じゃなくて、坂口を相手にしたほうがいい。坂口ならば、柔道でルスカと互角にやれるだろう』という声があがったほどだった」と述べます。

「アリ戦後、猪木の試合リズムに大きな乱れが・・・」では、76年6月26日に日本武道館で行われた猪木とプロボクシング世界ヘビー級王者のモハメド・アリとの「格闘技世界一決定戦」を著者は生で鑑賞したそうですが、「15ラウンドが終わり、引き分けの判定が会場に告げられたとき、私は日本武道館の2階席で『ああ、プロレスが負けなくて良かった』と安堵の胸を撫でおろした。一言で書くと、それだけである。もちろん、『猪木個人が負けなくて良かった』とも思ったがそれは20%くらいで、『プロレスが負けなくてよかった』が80%だった。猪木の敗北は、プロレス界全体の敗北を意味した。猪木は、それだけのものを背負って戦った。あれが負けだったら、その後の日本プロレス界は壊滅的なダメージを被っていただろう。しかし、前に書いたとおり、人生に『もしも』はない。猪木がアリと引き分けたこともまた、それまでの人生で猪木が成してきたことの集積に過ぎない『必然』だったのだ」と書いています。

しかし、その後に著者が指摘していることはあまりにも重要で、「アリ戦までの猪木の試合は、たとえて言えば、綺麗な『起承転結』で君立てられていた。ヘッドロック(ネックロック)あるいはアームロックに始まり、相手がロープに飛んでタックルにきたところをカニ挟みで倒してリバース・デスロックで攻める。そこでは抜群のブリッジを効かせた鎌片目を織り交ぜ、フィニッシュの緊張感を漂わせる。粘る相手に得意技をかけさせてスタミナ切れを誘い、隙が出来た瞬間を狙ってドロップキックで反撃し、バックドロップ、コブラツイスト、弓矢固め、ジャーマン・スープレックス、卍固めで華麗に括る。それが猪木の試合における規則正しい『起承転結』だったのだが、アリ戦のあとの猪木は3分1ラウンドのリズムが体に沁みわたってしまったかのように、3分に1回くらいの割合で脈絡ないローキック(アリキック)を繰り出して観客の受けを狙い、それまで16年のキャリアで培った試合リズムを完全に御破算にしてしまっていた」と述べるのでした。

1977(昭和52年)「猪木vsモンスターマンは、『プロ格闘技』という新しい闘いのスタイルを生み出した!」の「全日本外国人勢が束になってもアンドレにはかなわない!」では、当時の新日本プロレスに最強外人として来日していた「大巨人」アンドレ・ザ・ジャイアントについて、著者は「アンドレが新日本に常連として来るようになった1974年2月からここまでの3年間で、『新日本の招聘するガイジンの質、量は全日本と完全に肩を並べた』という評価を得ていたが、その最大の理由、おそらく70%くらいは『アンドレ1人の功績だった』と言っても過言ではないと思う。残りの30%がシンの功績だったと思うが、全日本の看板ヒールだったブッチャーに比べるとシンは若干落ちる感があり、アンドレにはその分を補って余りある存在感があったと思う。極論すれば、馬場がこの頃独占していたNWA世界ヘビー級王者(ハーリー・レイスやジャック・ブリスコ)、ザ・ファンクス(ドリー、テリー)、ミル・マスカラス、ブルーノ・サンマルチノ、ジン・キニスキー、ザ・シーク…これらのスターが全部束になってようやく『アンドレ1人』に対抗できていた感もある」と述べています。

「モンスターマン戦が猪木に残した財産」では、この年の8月2日に日本武道館で行われた全米プロ空手スーパーヘビー級王者のザ・モンスターマンと猪木の「格闘技世界一決定戦」について、モンスターマンの事前練習を見学したという著者は、その迫力に度肝を抜かれ、「パンチにしてもキックにしても、一発いいのが入ったら猪木は終わりだな」と実感したそうです。ここから16年後の1993年、日本で「K-1」、アメリカで「アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)」が始めてプロ興行の形で世に出ましたが、その基本フォーミュラは「グラップラーvsストライカー」、つまり「絞め&投げ技系の格闘家vs打撃系格闘家」です。これは現在も同様ですが、その「雛形」となったのがこの1977年の猪木とモンスターマンの対戦であったと指摘し、著者は「その意味で、世界のプロ格闘技興行史的に極めて重要な試合だったと改めて思う」と述べています。

猪木vsモンスターマン戦について、著者は「素晴らしかった。猪木の腹部、東部めがけて容赦なく放たれたモンスターマンのミドルキック、ハイキック、ジャンピング・キックは芸術的な放物線を描く、まさに『プロの蹴り』であり、加えて、左のミドルを猪木に(故意に)キャッチさせ、それを支点として猪木の後頭部に右足を叩きつける『ラウンドハウス・キック』は、このあと猪木がミスからの新フィニッシュ技、『延髄斬り』を生み出す上でのヒントにもなっている。私は、個人的には『延髄斬り』という技(ムーヴ)は好きではない。ハッキリ言って嫌いなのだが、『晩年に猪木のカリスマ性を長持ちさせた』という点では、最も貢献したテクニックだ。モンスターマンとの戦いで得た最大の『戦利品』が、これだったと思う」と述べます。ちなみに、著者が猪木に「最も思い出に残っている格闘技戦の相手」という質問をしたとき、猪木は「アリを別格とすれば、文句なしでモンスターマン」と即答したそうです。猪木にとって、格闘技戦のベストマッチは、モンスターマン戦だったのです!

1978(昭和53年)「ジュニア戦士・藤波が『ポスト猪木』の座を射止める」の「猪木にとってR・ボック戦は『惨劇』ではない」では、「シュツッツガルトの惨劇」と呼ばれた猪木とローラン・ボックとの一戦について、著者は「日本の『ワールドプロレスリング』では年末最後の放送枠で猪木・ボック戦(11月26日、シュツッツガルト、4分10ラウンド)がノーカットで録画中継され、ボックの妥協を許さぬ闘いぶりが話題になった(判定でボックが勝利)。のちに『シュツッツガルトの惨劇』と称され、いかにも猪木が一方的にやられて判定負けしたかのように伝えられているが、ビデオを何回も見直すとそうではない。確かにボックの『妥協を許さぬ攻撃』、たとえば猪木をフルネルソンにとらえて、そのまま宙に吊りあげて肩からキャンパスに叩きつける、つまり『明らかに相手をケガさせる目的の攻撃』が随所に目につくので優勢には見えるが、猪木はグラウンドで随所にボックの腕を完全に決めて『おいおい、あまりふざけた攻め方をすると、腕を折るぞ』という感じで『オキュウ』を据えている。サブミッション技術は十分ではないボックが、『ヤバい』というような表情を見せたシーンも何度かあるので、内容的には互角だったと思う」と述べるのでした。

1979(昭和54年)「3団体参加の『夢のオールスター戦』が新日本の独断場と化した!」の「バトルロイヤルで新日本が仕掛けた”禁じ手”」では、同年の8月26日に日本武道館で開催された「夢のオールスター戦」に2階席1万5000円のチケットで入場したという著者は、全9試合終了後に「新日本プロレスの圧勝、独断場だった。全日本と国債は、引き立て役に終始した」という感想を持ったそうです。このムードを決定的にしたのが、第1試合に組まれたバトルロイヤルでした。各団体の若手レスラーによるバトルでしたが、新日本には”鬼軍曹”の山本小鉄が入っていました。これは完全な「騙し討ち」で、全日本と国際の若手は山本を指さして、「これはないだろう。山本さんは若手じゃない」と苦い顔をしたとか。試合は、最後に山本が全日本の大仁田厚をカナディアン・バックブリーカーに担いでリングをグルグル回り、豪快なギブアップ勝利を収めました。著者は、「『やはり新日本は強い』ことを、最初から観客の頭に刷り込んでしまった」と書いています。

オールスター戦は、セミファイナルも問題でした。国際のエース、IWA世界ヘビー級チャンピオンのラッシャー木村とストロング小林のシングルマッチが組まれましたが、小林はすでに猪木・坂口・藤波・長州に次ぐ「新日本のナンバー5」に降格した選手であり、木村が勝ったところで何のメリットもない相手だったのです。著者は、「この組み合わせを『飲んでしまった』時点で吉原社長の負けだったと思うのだが、この日の木村には全く元気がなく、小林の猛攻の前に終始劣勢を強いられた。最後は場外乱闘から木村が生還して、ギリギリのリングアウト勝利を拾ったが、会場のあらゆる場所から『弱いぞ、木村!』の嵐。負けてもともとだった小林には、ヤンヤの喝采である。正直、私は『いくらなんでも、この差は酷い』と感じて見ていたが、『国際のトップは、新日本のナンバー5にも完勝できない』という事実はあまりにも大きかった。国際プロレスはこの2年後、北海道の羅臼で最後の自主興行を打って崩壊してしまうのだが、このオールスター戦は、その大きなトリガー(引金)を引いたように感じる」と書いています。

そして、メインイベントは馬場&猪木のBI砲が8年ぶりに復活し、ブッチャー&シンの最凶コンビと対戦し、猪木が逆さ抑え込みでシンをフォールしました。試合の主導権を握っていたのは猪木で、8年ぶりの対決だったブッチャーを豪快なブレーンバスターで鮮やかに投げ切ったシーンで、場内ボルテージが最高潮に達します。馬場とシンの初対決には大した見せ場がなく、馬場は完全に猪木に食われてしまっていました。試合後のリング上でマイクを握った猪木派、場内に静寂を求めた後に「馬場さん、次にリングで会うとき、それは闘う時です!」と絶叫。この後にマイクを渡された馬場は「よし、やろう」と呼応します。しかし、著者は「あの場面ではどう考えても『ちょっと待て。もっと話し合ってから』と言えるわけがない。最後まで新日本の独断場ムードで興行が終わり、他の2団体はまさに『噛ませ犬』を余儀なくされてしまった。『第2回・夢のオールスター戦』は1982年に9割方内定したが、直前で馬場がクビをタテに振らずに流れている。その真相についてはいろいろな憶測が流れていまだに謎になっているが、最終的には馬場の心中に『第1回大会のメインのあと、猪木に騙し討ちにあった』というトラウマが消えなかったのだろうと推測される」と述べています。

1980(昭和55年)「『昭和新日本の黄金時代』は、WWFとの蜜月関係抜きには語れない」の「ウィリー戦に充満していた暗い殺気」では、2月27日に蔵前国技館で行われた猪木と極真空手出身のウィリー・ウイリアムス戦について、「猪木が『格闘技戦は、これで一区切りにする』と公言していたことで、場内は新日本ファン、極真空手陣営に分かれて異様な熱気、殺気に満ちていた。4年前のアリ戦のときの日本武道館は『華やかな、国際色のある殺気』だったが、このときの蔵前国技館は『日本国内の2大格闘技団体の潰し合い。負けたほうは崩壊』的な『暗い殺気』とでも言えただろうか。とにかく『どちらが勝ってもタダでは済まない』のは確実と思われ、クリーンな結末は望むべくもなかった」と述べます。試合の方は、結局、4ラウンド1分24秒に両者ドクターストップの判定が下されました。著者は、「脇腹を押さえて前かがみに苦しむ猪木には、全く戦闘意欲が残されていないように見えた。ただ、場外の腕ひしぎ十字固めで肘を痛めたウィリーも呻吟しており、引き分けの判定は妥当だった。最後の格闘技戦としては後味が非常に悪く、のちに録画で見ると、場外マット上で腕ひしぎ十字をかける猪木の顔面が、極真のセコンドによってキックされているシーンがハッキリと映っている。リングに戻った猪木に『戦闘意欲が残っていなかった』のは、当然だった。『もう、やってらんねえよ』の心境だったに違いない」と述べています。

1981(昭和56年)「看板ベルト一斉返上とIWGP構想に戦々恐々」の「伝説のタイガーマスクのデビュー戦、専門誌の扱いは?」では、4月23日の蔵前国技館でダイナマイト・キッドを相手に鮮烈なデビューを飾ったタイガーマスクについて、著者は「『会場にいた観客の半分くらいは、正体が佐山聡であることを知っていた』ような記憶がある。試合中に『サヤマ~』という声も何度か飛んだし、私のような古手の新日本マニアは『成長した佐山の凱旋帰国試合』という感じでみていたと思う。テレビ朝日でアニメ番組の『タイガーマスク二世』が始まるタイミングで組まれたワンマッチというだけで、私は『この試合が終わったら、素顔に戻って正規軍の1人として活躍するのだろうな』と軽い気持ちで見ていたので、以降のブーム、社会現象になることなど想像もつかなかった」と回想しています。試合はタイガーがジャーマン・スープレックスでキッドに勝ちましたが、タイガーの右手が上げられた瞬間の「ウォー!」という爆発的な歓声は凄かったそうで、著者は「すごいモノを見てしまったな」と感じたとか。

1982(昭和57年)「猪木だけじゃない。藤波、タイガー、長州らがいる!『新日本黄金時代』がピークを迎える」の「革命戦士・長州が発揮した強運」では、10月8日に後楽園ホールでの「闘魂シリーズ」の開幕戦で、メキシコ帰りの長州力が藤波に「俺はお前の噛ませ犬じゃない!」と噛みついた有名な事件が発生します。これによって、地味な1中堅レスラーに過ぎなかった長州が「革命戦士」として大ブレークを果たすわけですが、著者は「この日は金曜日で、その日の夕方までプロ野中継が予定されており(新聞のテレビ欄も、当然7時半から9時まではあ野球)、プロレスは夜11時25分からに予定されていた。『野球が雨で中止の場合は「ワールドプロレスリング」』となっていたが、なんと、その日は豪雨のため野球が中止となり長州の反乱が生中継で流されたのだ。このあたりが長州の強運である。あれが録画で夜11時台に録画放送されていたら、ひょっとしたら誰かが『これ、まずいのでは? 長州が藤波に殴りかかるところは、カットしたほうがいいのでは?』的な余計な機転をきかせて、11時までの間に編集された可能性が高かったような気がするからだ」と書いています。

1983(昭和58年)「力道山時代を超越した!『第1回IWGP』狂騒曲」の「消されていく一流外国人レスラーの存在感」では、IWGPの欧州ブロック代表として出場権を獲得した前田日明の凱旋帰国試合が取り上げられます。帰国前にロンドンでウェイン・ブリッジから奪ったヨーロッパ・ヘビー級王座のベルト姿を披露した前田は、10キロ以上ウェイトがアップして完全なヘビー級の体躯になっていました。著者をはじめ、多くの新日本ファンが「猪木の後継者が、また1人名乗りを挙げてきたな」という印象を持ちました。相手になったポール・オーンドーフは最初から委縮した感じで何もできず、3分36秒、風車固め(ダブルアーム・スープレックスで投げ、そのままの態勢での体固め)で完敗を喫しました。著者は、「前田の強さに驚いたことは事実だったが、正直、私は『アメリカのトップレスラーが、またしても存在を消された。なんともったいないことをするんだ』という印象を持った。ここはオーンドーフを起用するばき場面ではなく、この2つ前の試合に出てK・カーンに負けたエド・レスリーで十分だったと思う」と書いています。

「ホーガンIWGP優勝とWWF全米侵略を結ぶ糸」では、1983年についに開催された第1回「IWGP決勝リーグ」が5月8日の開幕戦から6月2日の決勝戦まで、28日間に1日の休みもない連続28興行であり、プロレス興行として破格であったことが指摘されます。著者は、「これは力道山の日本プロレス時代にもなかった新記録、大記録で、39年後の現在でも破られていない。おそらく、今後も破られない記録だと思われる」と述べます。優勝決定戦では、ハルク・ホーガンが猪木を失神KOしました。このとき、小躍りした人物がいたといいます。WWFの株式を父親から買収したばかりのビンス・マクマホン・ジュニアで、彼は「ホーガン、よくやった。これで、バックランドの次のチャンピオンは君に決まりだ!」と思いました。当然、この3カ月後に実行を開始した「NWA,AWA崩壊を目的とした、WWFの全米侵攻作戦のエース」もホーガンに決まりました。ホーガンはすでに、4月のミネソタ州セントポール大会(AWAの主催興行)でニック・ボックウィンクルを破り、一時的ではあったが(ビデオ判定で王座奪取は無効になった)AWA世界ヘビー級王座も獲得していました。IWGP制覇によって「次期WWF王者になるお膳立て」はすべて整ったホーガンは、この後、世界マット界最大のスーパースターとなるのでした。

1984(昭和59年)「大量離脱が起きても揺るがない新日本の底力に脱帽」の「『猪木&藤波・師弟コンビの輝き』と『新陳代謝』」では、前田日明らのUWF勢に続いて長州力率いるジャパン・プロレス(維新軍団)が大量離脱したことが取り上げられます。UWFに5人、ジャパン・プロレスに13人は去った後でも新日本には23人のレスラーが残っていたことを指摘し、著者は「これにガイジン・レスラー7人を加えると30人。4週間のシリーズを組んで興行をやるには、十分すぎる陣容である。著者は、猪木が『これで大掃除ができた』と発言した裏には、「自己申告による13人の人員削減に成功」という側面があったと推測します。また、著者は、大量離脱の直後に武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の「闘魂三銃士」がデビューし、新日本の1990年代の黄金時代を築いたことに触れ、「武藤、蝶野2人は後年、『俺たちは、長州さんたちの大量離脱があったからデビューできたようなもの、あのまま長州さんらが居座っていたら、さっさと辞めていたか、良くてもデビューが1年以上遅れたんじゃない?』と語っているが、当時の状況を良く知る私としても同感である。新日本プロレス50年史の中で『新陳代謝が一気に進んだ』という側面に絞ると、この1984年の9月から10月に勝る時期は絶対に存在しないと思う」と述べます。

1986(昭和61年)からは「その年に起きた出来事のベストテン」が書かれていますが、1987年(昭和62年)の第1位は「前田が長州の顔面をキック、長州は眼底骨折の重傷で年末まで長期欠場」となっています。同年11月19日、後楽園ホールで起きた前田の顔面キック事件を翌日のスポーツ新聞で読んだという著者は、「いやなアクシデントが起きてしまったな」ではなく、「やはり、このような事件が起きてしまったか」と思ったそうです。その理由は、この年の5月以降の前はあまりにも欠場が多く、覇気が感じられなかったからだといいます。著者は、「この長州への顔面蹴撃事件が、新日本プロrスにおける前田日明のラストマッチになってしまったが、事件の真相はともあれ、翌1988年からスタートした『新生UWF』、さらにその後の『U三派』のルーツとなったことを考えると、この『11・19顔面蹴撃』は長い日本のプロレス史の中でもベストテンに入る大事件だったように思う。結果的にあの一撃は、UWF再興の号砲となった」と書くのでした。

本書は新日本プロレスの歴史を振り返った内容でありながら、著者の自叙伝にもなっています。この書き方に、わたしは新鮮な驚きと感銘を受けました。一橋大学経済学部から日本郵船へというエリートコースを歩みながらも、プロレスへの愛情を持ち続け、本業とプロレスライターの仕事を見事に両立させた著者にリスペクトの念を抱きました。受験生、会社員でありながらプロレスの生観戦を続けた苦労エピソードも共感すること大でしたが、当時交際していた彼女から誘われたコンサートと猪木vsアリ戦が同じ日で、著者が後者を選んでしまったがゆえに彼女は去ってしまったエピソードなどは読み応えのある短編小説のようでした。それにしても、猪木vsアリ戦、夢のオールスター戦、猪木vsウィリー戦などの歴史的名勝負を生観戦されたことは羨ましい限りです。わたしもプロレス、特に新日本プロレスを愛していきてきましたが、本書ほど新日本プロレス愛に溢れた本は他にないと思いました。著者も、猪木さんの訃報には胸に去来するものが多かったことでしょう。