- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2182 芸術・芸能・映画 『映画評論家への逆襲』 荒井晴彦・森達也・白石和彌・井上淳一著(小学館新書)

2022.10.16

『映画評論家への逆襲』荒井晴彦・森達也・白石和彌・井上淳一著(小学館新書)を読みました。著者は、いずれも映画の脚本家や監督たちです。本書の内容は、コロナ禍で苦戦する全国のミニシアターを応援すべく、行われたオンライントークショーの記録です。単なる作品論、監督論を逸脱して、世評の高いヒット作をこき下ろし、名作の裏事情を暴露し、大監督を疑い、そして意外な作品をほめるという、かつてない映画座談会となりました。その濃厚かつ超辛口な内容をあますところなく伝えた本です。

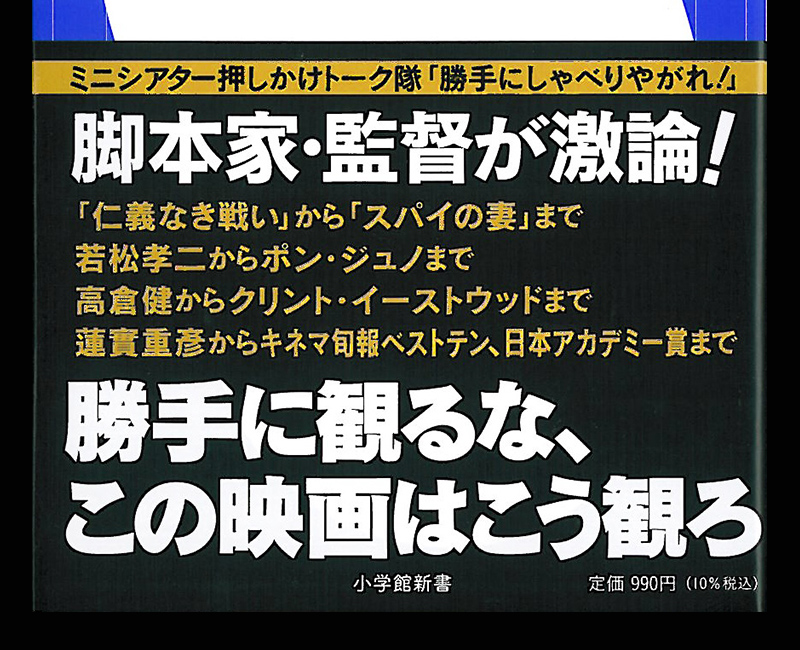

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「ミニシアター押しかけトーク隊『勝手にしゃべりやがれ!』「脚本家・監督が激論!」「『仁義なき戦い』から『スパイの妻』まで」「若松孝二からポン・ジュノまで」「高倉健からクリント・イーストウッドまで」「蓮實重彦からキネマ旬報ベストテン、日本アカデミー賞まで」「勝手に観るな、この映画はこう観ろ」と書かれています。本書のカバー前そでには、「SNSを通じて誰でも映画評論家になれる時代だ。だが、脚本家・映画監督は異議をとなえる。『相撲、野球で解説するのは元力士や選手だけど、映画だけはその辺のバカが見ただけで語っている。ある時期から新聞も週刊誌でもけなす映画評が載らなくなった。今は映画評論家は映画会社の宣伝部みたいになって、当たり障りのない作品の紹介と誉めだけになっている』(荒井晴彦)。ならば、脚本家、映画監督はどんな視点で映画を観るのか。これは、映画を作る側から、映画評論家、そしてSNSで映画感想文を垂れ流すモノ言う『観客』への逆襲である」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

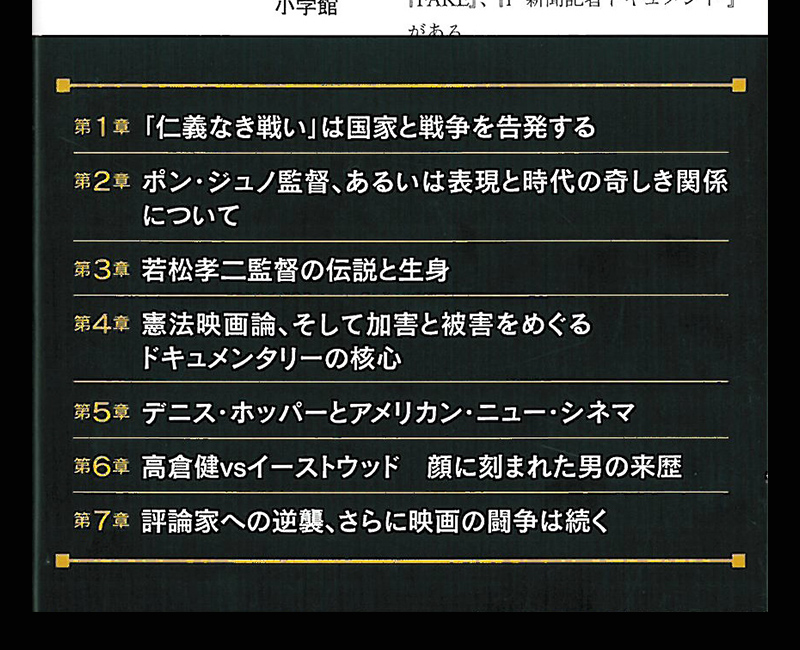

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第1章●『仁義なき戦い』は国家と戦争を告発する

第2章●ポン・ジュノ監督、あるいは

表現と時代の奇しき関係について

第3章●若松孝二監督の伝説と生身

第4章●憲法映画論、そして加害と被害をめぐる

ドキュメンタリーの核心へ

第5章●デニス・ホッパーとアメリカン・ニューシネマ

または自由の行方について

第6章●高倉健vsイーストウッド、

顔に刻まれた男の来歴

第7章●評論家への逆襲、さらに映画の闘争は続

「プロフィール」

「はじめに」では、井上淳一氏が「コロナ禍が始まった2020年春、ミニシアターが苦しいという声が全国から聞こえてきた。もちろん、苦しかったのはミニシアターだけではなかったろう。しかし、映画を生業としている僕にとって、それは他人事ではなかった。『映画は作っただけでは完成しない。人に観てもらってはじめて完成する』とはよく言われる言葉だが、シネコンではかからないような映画ばかり作っている僕にとって、ミニシアターがなくなるということは自分の映画を観てもらう場を失うということだった」と述べています。

2019年の映画公開本数は1278本。その内の70%、約900本が全映画館のスクリーンのわずか6%を占めるだけのミニシアターでしか公開されないとして、井上氏は「それがなくなったら、福島や沖縄やミャンマーやシリアや香港の雨傘運動や東京裁判のドキュメンタリーも劇映画も観られなくなってしまう。そういう意味で、ミニシアターは民主主義の多様性を担保する、表現の自由の最前線、と言っても決して大袈裟ではないだろう」と述べます。そのような個人的な理由といささか大上段な理由で、井上氏は、1回目の緊急事態宣言の直前から「ミニシアターを救え」とばかりに、SAVE the CINEMAという活動を始めました。

第1章「『仁義なき戦い』は国家と戦争を告発する」の「溢れ返る躍動感と神経質なまでの構図」では、荒井晴彦氏が「『赤穂城断絶』(78年)のときに、萬屋錦之介さんと深作さんがやって、カメラも何台もあって、萬屋さんが『やめてくれ。役者はカメラに向かって芝居するんだ。どのカメラを使うんだ』って抗議したらしいですよ」と語っています。続いて、「乱闘の真っ只中にカメラを持ち込む欲望」では、井上氏が「『柳生一族の陰謀』(78年)の時はカメラ1台だったんだけど、めちゃめちゃ動いて最初にあった位置と最後のカメラ位置が違うんで、それで萬屋さんは『赤穂城断絶』のときに宮島義勇さんを連れてくるんですよ。でも深作さんが宮島さんにもそれをやらせようとするから、萬屋さんが怒ったという話を聞いたことがある」と述べています。

映画監督の白石和彌氏は、深作欣二監督の名作『仁義なき戦い』と同じく呉を舞台にした『孤狼の血』(18年)というやくざ映画を作りました。このことについて、「やっぱり意識した?」という井上氏の質問に対して、白石氏は「いやいや、だから『仁義なき戦い』のような世界観を借りて柚木裕子さんが原作の小説を書いたんで、書いてあることはほとんど『仁義~』の世界で、主人公のベテラン刑事大上という役所広司さんにやっていただいた役は最初読むと『仁義~』の文太さんとしか思えないですよ。だから、それをそのまま手持ちカメラでブン回してみたいなことをやろうとしても、絶対追いつかないじゃないですか。当時の人たちはみんなやくざと飯を食って、兄弟分になってスタッフの半分ぐらいは紋々が入ってというような世界でみんな撮っているわけですから、かなうわけない。だから違うアプローチがないかなと思って、できるだけ端正に撮っていこうと、逆に逆に行こうと思っていましたね」と答えています。

「被差別部落、在日朝鮮人の問題は避けて通れない」では、荒井氏が30年ほど前を振り返って、「当時、映画の見方で、たとえば”企業内抵抗”という言葉があってね、作家が会社のお金で撮る中でどれぐらい会社の要請に抗って、自分の作家性、政治的主張を出しているのか。それが評価の基準だったね」「昔からやくざ映画という形を借りて、何か言う人は言っていたような気がするね。笠原さんは『やくざの墓場 くちなしの花』(76年、深作欣二監督)でやくざを描くとき、被差別部落の問題、在日朝鮮人の問題は避けて通れない、それが描けないなら俺はもうやらないと言ってましたね。それから『広島死闘篇』で梶芽衣子の役もたしか被差別部落の女性として書いているんだけど曖昧にされるんだ」と述べています。

「あれらはオメコの汁で飯喰うとるんで!」では、井上氏が「今、配信の方で質問を受け付けていますが、『仁義なき戦い』でとくに印象に残っているセリフはありますかという質問ですが、いかがでしょうか」と言えば、森達也氏が「やはり最後の菅原文太が『山守さん、弾あ、まだ、残っているがよう』ですね。これはいろんな意味で使えますよね」と述べます。すると、さらに井上氏が「実際に、文太さんは亡くなる直前に沖縄で講演をして、最後に『安倍さん、弾はまだ残っておるがよう』と政権批判を込めて言ったんですよね」と言うのでした。この「安倍さん、弾はまだ残っておるがよう」という言葉は、安倍晋三元首相が凶弾に倒れた今となっては恐ろしい予言に思えますね。

第2章「ポン・ジュノ監督、あるいは表現と時代の奇しき関係について」の「ストーリーテリングの力が秀でている」では、井上氏が「森さんは『殺人の追憶』を観ていないんですよね。最近、観直したんですけど、すごい傑作で、『キネマ旬報』の2000年代の洋画ベストワンに選ばれたんですけど、ほんとうに犯人が捕まっていない実話の殺人事件を描いた映画なんです。で、犯人を捕まえずに映画を終わらせているんです。それがまた、こういうオチしかないというふうに見事に描くんですよ。だから僕なんかは演出もだけど、シナリオの技として、よくこの題材を、韓国人ならだれでも知っている連続殺人事件、しかも戒厳令下で、1986年の話だから、翌年にあの87年の民主化運動が起こるわけで、その前年じゃないですか。そういうところはあざといぐらいにうまいんですよ」と述べます。わたしも、「殺人の追憶」は傑作だと思います。

第3章「若松孝二の伝説と生身」の「若松孝二が軽井沢でヤーさんとゴルフをやってた」では、荒井氏が「若松さんの命令で日本刀を持って日芸の芸闘委の行動隊長だった岩淵進が博多に来るという情報があって、鉄パイプ用意して待ってたんだけど来なかった。で、東京戻ったらやられる前に若松プロを襲撃するかという案も立てたの。でも新宿で遭遇するのもいやだなと思っていた時にバスに乗っていたひとりが軽井沢で住み込みでラーメン屋をやらないかという話を持ってきた。それに乗って斎藤博と4人かで行ったんだ。ラーメン屋とあさま山荘の間に、セブンツーという大きなゴルフ場があって、ある日、黒いベンツが2台止まったんですよ。そこで斎藤に『俺、やくざ嫌だから、やくざだったら断れ』って言ったの。そしたら入って来たのが若松孝二なんですよ。ゴルフ場帰りで。後年、連合赤軍の映画を撮る人が事件から半年後くらいに隣のゴルフ場でヤーさんとゴルフやってたんだよね。一瞬、固まったな」

第4章「憲法映画論、そして加害と被害をめぐるドキュメンタリーの核心へ」の「次は加害をテーマにやりましょう」では、井上氏が「荒井さん、今日の信濃毎日新聞でも『この世界の片隅に』(16年、片渕須直監督)について書いてるじゃないですか。日常を描いていてよかったと評価されているけど、日中戦争で南京が陥落した時に、あのすずちゃんは提灯行列で万歳、万歳と言って歩いただろう。日常と戦争はつながっているのに、と大否定じゃないですか」と述べます。すると、荒井氏は「全否定というか、大ヒットし、あの映画をいい映画だと観に行ってる人も含めて否定しているんだよ。客が悪いんだよ。同じなんだよ。戦争中の国民と。自分たちに戦争責任はないと思っている」と答えます。すると、井上氏は「映画って全部を観せることはできない」という森氏の発言を引いて、「たとえば荒井さん、『この世界の片隅に』がヒットしなかったら、ここまでの批判は言わなかったでしょ」と言うのでした。このへん、「ちょっと政治がかっていて、しつこいな」と思いました。

「薄皮一枚へだてて暴力に満ち溢れている世界」では、森氏が「これは実際の死刑囚も同じです。自分が加害者になるとは思っていなかったと言いますよ。そういう人が死刑囚になっているわけで、だから人間なんていつ自分が加害者になるかわからないですよ。だって被害者が10人いるということは理論的には加害者も10人いるわけでね。でも加害者に対しての想像力を僕らは無意識に止めてしまう。自分とは違う人なんだと思いたいから。でも違わないんです。つながっているんです。その一番ポピュラーな例が戦争だったり虐殺だったりね」と述べます。さらに森氏は、「もっともっとみんなが自分たちの加害者性というものを意識すれば、後ろめたさをもつから世の中だいぶ変わるんじゃないかと思うんだけど、後ろめたさっていうのは持っていて厄介な、いわゆるギルティの部分ですからね。だからみんなそういうのを持ちたくないと思って、なるべく身軽になりたいっていう感じがする。そのあたりを映画で追求してみたいと思っています」と述べるのでした。

第5章「デニス・ホッパーとアメリカン・ニューシネマ、または自由の行方について」の「主人公が唐突に死ぬ衝撃」では、森氏が「自分の意志でお金を払って初めて観に行った映画は、怪獣映画やアニメや『燃えよドラゴン』は別にして、『イージー・ライダー』と『いちご白書』(70年、スチュアート・ハグマン監督)の2本立てで、無茶苦茶、衝撃を受けました」と告白します。特に『イージー・ライダー』について、「あんなカットバックは初めて観たし、あとはやはりラストのいきなりの衝撃ですよね。それまで映画っていうのは起承転結であったり勧善懲悪だったりが当たり前で――怪獣映画なんてまさにそうですけど――、それがいきなり唐突に終わっちゃう」と述べます。

その後に沢山映画を観るようになって、主人公が唐突に死ぬのは『イージー・ライダー』だけではないと気づいたという森氏は、「特にニューシネマはそのパターンが多い。むしろその意味では『真夜中のカーボーイ』のマイアミ行きのバスの中で、ダスティン・ホフマンがおしっこを漏らしながら死んでいくラストのほうがはるかに深い衝撃がありました。だから今にして思えばだけど、『イージー・ライダー』は決して傑作ではないし、デニス・ホッパーについても、さほど思い入れはなかったです」と述べます。

「ドラッグ・カルチャーのど真ん中で芸術とは何かを考えている」では、白石氏が「デニス・ホッパーはドラッグ・カルチャーのど真ん中にいながら芸術とは何かみたいなことを考えていて、僕らの青春時代にはそういうことはまったくなかったんで、ちょっと憧れもありながら狂気の天才の姿をデニス・ホッパーのなかに見ていたんですね。だから『止められるか、俺たちを』(18年)を作っていた時にもどっかでそういうことを意識しながら、ああ、こういうことだったのっていう腑に落ちた感があったんですよ」と言えば、井上氏は「ニューシネマを観ていた頃に若松(孝二)さんの映画も観ていたわけじゃない。なんだ、同じことをやっているじゃんと思わなかった?」と問いかけます。それに対して、白石氏は「それは思いましたし、日本映画のほうを先に観始めていたんで、アメリカン・ニューシネマ自体にはそんなに衝撃は受けなかったですね」と答えるのでした。

すると、荒井氏は「デニス・ホッパーはクスリがいけない、クスリが。『アメリカン・ドリーマー』が作られたのは1971年でしょ。こっちはその頃、何をやっていたかって言ったら赤バスだよ、デニス・ホッパー、何やってんだよみたいなさ、ニューシネマって1967年じゃない。日本なら羽田闘争から始まって、68年は10・21の新宿騒乱。69年が安田講堂陥落の年だよ。あっちはアポロの月面着陸とウッドストック・フェスティバル。『イージー・ライダー』と『ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間』(70年、マイケル・ウォドレー監督)が日本で公開されたのも70年だし。これからどうしようかという気分だったから、あんまりね」と語っています。

「デニス・ホッパーは日本じゃカツシンに似てる」では、以下のような対話が繰り広げられています。

荒井 デニス・ホッパーは日本じゃカツシン(勝新太郎)に似てるよね。

井上 なるほど、クスリやってて。

白石 ショーケンなのかなと思ったらカツシンですか(笑)。

井上 カツシンも大映という伝統ある撮影所システムの映画会社で育っていて、なのに監督すると非常にヌーヴェル・ヴァーグ的なものを撮ると。

荒井 そうそう。カツシンだと思うよ。

井上 映画史的に言うとヌーヴェル・ヴァーグが先にあって、それがアメリカに時代とともに押し寄せて行ってニューシネマになるわけですよね。

「新しいことをやろうとした奴が負けていく」では、荒井氏が「うーん、ニューシネマっていうのは乱暴な言い方をすると、ブスとブ男が主演をやるようになったんだなと。『卒業』のダスティン・ホフマンもチビじゃない。『俺たちに明日はない』のフェイ・ダナウェイはあんまり美人とは言えないしさ。そういう意味では等身大の映画ができてきたなっていう感じがしたけどね。それとハッピーエンドじゃない。『俺たちに明日はない』からニューシネマは破滅の青春をずっとやっている気がしたなあ」と語っています。わたしは、フェイ・ダナウェイはけっこうな美人ではないかと思いますけどね。

また、荒井氏は「ニューシネマは当時、感情移入して観ていた映画と同じように最後は負ける。自分たちが67年の羽田、68年の新宿、69年の全国学園闘争でバリケードで闘っても必ず負けるわけだよ。だから負けが前提というか死ぬか捕まるかのやくざ映画とニューシネマの終わり方っていうのは、同じじゃないかっていう気がして観てたと思うけどね。『ワイルドバンチ』(69年、サム・ペキンパー監督)を観た時には、アメリカにもやくざ映画があるんだと思ったもの」と述べます。わたしも『ワイルドバンチ』は好きな映画で、初めて観たときは衝撃を受けました。

ニューシネマについて、森氏は「『イージー・ライダー』も『いちご白書』も最後は、美学かどうかはともかく、負けで終わる。『ソルジャーブルー』がソンミ村虐殺をモティーフにしているという話は有名だけど、やっぱりベトナム戦争の影響は大きいですね。同じ時代に日本では、橋本治さんの駒場祭のポスター『とめてくれるなおっかさん』が示すように、昭和残侠伝シリーズに全共闘の学生たちが熱狂していた。負けの美学、という意味では共通しているのかな」と述べています。

森氏が「『俺たちに明日はない』も普通だったら、ボニー&クライドの2人組を追っかける捜査側を主人公にするんだろうけど、そうじゃなくて悪い2人組側を視点にしてアメリカを見る。あるいは社会を見るというのは、その頃、どこまで自覚的だったかわからないけど、けっこう今に至るまで自分の中でくすぶっているような気がしますね」と言えば、荒井氏は「『ザ・テキサス・レンジャーズ』(19年、ジョン・リー・ハンコック監督)というnetflix映画がある。ケビン・コスナーとウディ・ハレルソンがボニーとクライドを追いつめるテキサス・レンジャー。ボニーとクライドはただの犯罪者カップル。50年という時間で逆になる。感慨深い」と述べます。

「スピルバーグとジョージ・ルーカスがいけない」では、中学生の頃まで怪獣映画が好きだったという森氏が「怪獣映画はあっという間に雲散霧消しちゃって。それはそうだよね。中3だから怪獣映画を観ていたら馬鹿だよね。それからはふつうに名画座に行っていろいろ観始めて、そのころにトリュフォーの『アメリカの夜』(73年)を観て、ああ、映画ってこういうことをやってもいいんだってびっくりして。今でいえばフェイクのメイキングですよね。映画監督の役でトリュフォー自身も出てくるし。ドキュメンタリー的な要素はないとは思うけれど、そんな雰囲気のシーンもあるんですよね。そんな語彙はもっていなかったけれど、虚と実がないまぜのように感じたことは確か。でもこれも映画なんだなって。いま話しながら思い出したけれど、憧れの女優はキャサリン・ロスではなくてジャクリーン・ビセットにします。それからは高校時代の3年間、映画志向が深まっていきましたね」と述べています。

その後、以下のような対話が繰り広げられます。

荒井 スピルバーグとジョージ・ルーカスがいけないんだよ。

白石 ふふふ、いけないっていうことはないじゃないですか(笑)。

荒井 あいつらが映画を子供のものに戻しちゃったんだよ。

森 まあ子供向けの映画もあれば大人向けの映画もあるし、それが映画でいいんじゃないですか。でも『ジョーズ』はよくできている映画だよね。今観ても面白いし、すべて計算されているし、見事な映画だと思います。

荒井 『ジョーズ』は原作(ピーター・ベンチリー著、平尾圭吾訳、早川書房)にある主人公の不倫を落としているんだよ。

白石 不倫を落としてるって。荒井さんはサメが出てこない『ジョーズ』を作りそうですね(笑)。

荒井 そんな。サメも出てくるけど、不倫もやろうよっていう(笑)。

「危険なことをやればやるほど、映画に還元されるみたいな雰囲気」では、朝日新聞で白石氏が「僕はもう絶対、ハラスメントはやらない」って高らかな宣言をしていたことに触れて、井上氏が「ほんとうのところではどうなの?」と質問します。すると、白石氏は「やっぱり、それでいうと、たとえば役者に同じ芝居を100回やらせる監督がいたとして、これは役者がもういじめられていると感じれば、それはハラスメントになっちゃうわけですね。そういう自由がなくなっているというのは明らかなことで。そのある程度の範囲のなかでやるしかない。この時代に平気でやっていたこと、これより以前に平気でやっていたことが、今後できなくなることも当然あると思うし、その代わり、映画を作っていくうえで、たとえば技術的なことで、昔できなかったことを手に入れてもいるわけですから、それは映画の作り方が変わってきているんだろうなと感じながらやっています」と答えるのでした。

第6章「高倉健VSイーストウッド、顔に刻まれた男の来歴」では、森氏が「『ニューズウィーク日本版』には、健さんって決して演技派じゃないし、どちらかといえばむしろ表情が乏しい俳優なのだけど、でも顔の俳優なのだ、という矛盾した趣旨の文章を寄稿しました。一番印象に残っているのは『海峡』(82年、森谷司郎監督)。青函トンネルが貫通した瞬間に健さんがアップになるんだけど、その瞬間の顔が、なかなか演技でできる顔じゃないなと思ったんです。それがすごく印象に残っていて、だからそういう意味では健さんの映画だからというよりも健さん自身がずっと気になる存在で、ちょっとほかにはいない俳優さんだったという印象を持っています」と述べています。

「〈転向〉後の高倉健をみんなで追悼した」では、井上氏が「健さんと山口組の田岡組長との交流は有名だけど、そういうのは一切、追悼報道ではネグレクトでしたね」と言うのですが、すると荒井氏は「やくざ映画のスターだったのにね。やっぱり決定的なのは、『キネマ旬報』で1位になった山田さんの『幸せの黄色いハンカチ』に出てから。刑務所を出て奥さんのところに帰るか、帰らないかという更生する人を演じるようになった。だからその後の『冬の華』もイマイチだったじゃない。だってあしながおじさんなんていうだけで、もうやくざ映画じゃないじゃない。大親分の藤田進が『シャガールがいい』なんて言っちゃって。健さんはクラシック喫茶でチャイコフスキー聞きながらコーヒー。トーストにジャムとか、ステーキとパンとか。なんか違和感あったなあ。ま、倉本聰のやくざなんだろうけど」と述べるのでした。

「国民的な俳優へと自己プロデュースした」では、高倉健について、井上氏が「大学で東京へ出てきて、皆さんとは違って『昭和残侠伝』も『日本侠客伝』シリーズも文芸坐オールナイトで全部、コンプリートしているんで、近年の健さんはやっぱり嫌でしたね。スクリーンで最初に観たのは高1の時の『駅 STATION』(81年、降旗康男監督)だったんですよ。その時からなんか嫌で。荒井さんは『幸せの黄色いハンカチ』から健さんは転向したと言ったけど、あれが起点で、今回、『冬の華』を観て、『冬の華』で降旗さんと組んで、あの手の作品をやり出したのが、そもそもの間違いなんじゃないかという気がしています。森谷司郎さんは死んじゃったからコンビを組み続けたくても組めなかったのかもしれないけど、やっぱり森谷さん、降旗さん、山田さんと並ぶと、倫理派の監督を選んで組んでいるとしか思えない。そういう意味で健さんは、国民的な俳優というふうにものすごく自分の希少価値を自己プロデュースするのがうまかったんだろうと思います」と述べています。

また、高倉健が「不器用ですから」と言う有名なコマーシャルに言及した荒井氏は「不器用を売りにしているけど、そうじゃなくて、ナルシストなんだよ。撮影中、出番じゃなくても立ってるって、傍迷惑だよね。他の人、座りたくても座れない。あと俺がいやだなあというのは、俳優というよりもスターというかな、歳をとった役をやりたがらなかったでしょ。『あなたへ』では健さんは刑務所で働いてる人なんだよ。神輿作りを教えている指導技官。定年は60歳で、再雇用されても65歳まで。健さん、この時80歳だよ。外国の俳優は平気で歳をとったら、歳とった役をやるじゃないですか。それを高倉健さんは非常に嫌っていた、拒絶していた。そういうところが変だなあと思っていたね。吉永(小百合)さんもそうかね」と述べます。

すると、井上氏が「僕も荒井さんが喋り出す前に吉永さんのことを言おうと思いました。今、吉永さんは国民的女優というふうに言われるけど、吉永さんって意外と代表作がないんですよ。若尾文子とか岡田茉莉子とは比べものにならない」と言います。この発言に対して、荒井氏は「吉永さんの代表作は『キューポラのある街』(62年、浦山桐郎監督)でしょ。『キューポラのある街』は完結編を作るべきで、吉永さんというか石黒ジュンは脱北者に謝らなければいけないと思うんだよ。『続・キューポラのある街 未成年』(65年、野村孝監督)で北朝鮮に帰った方がいいって言って、行きたくないお婆さんを説得しているんだからさ。やっぱり映画の責任ってあると思うんだ。在日朝鮮人は、資金源や技術源になると踏んだ北朝鮮と、生活保護費を減らしたいのと左翼的な在日を追い出したい日本政府の合作の帰国運動を賛美するような映画を作って、その後の悲惨な運命はわかっているわけだから。原爆詩の朗読をやっているのもいいことなんだろうけど、北朝鮮に帰国した人たちの話をもう1回やるべきじゃないのかなあ」と述べるのでした。

クリント・イーストウッドは、「ダメになっていく男をやりたいんだ」と言っているそうです。それを知った森氏は、「へえ、イーストウッドが? たしかにわりあいそのパターンが多いような気がするな」と言います。荒井氏は、「うまくやればいけるのに、自分で降りていっちゃう、自滅していく。そういうのに興味があるんだって言っていたよ。で、森さんは高倉健の顔のことを書いていたけど、イーストウッドにインタビューしている人が『ジョン・ウェインは目に影がかかるのを許しませんでした』って言っている。それに対してイーストウッドは『彼は俳優の目がすべてを語ると言っていたが、私はそうは思わない。映像全体が語るんだと思う。帽子か何かで俳優の顔に影がかかることもある。だが表情が読めないからこそ、心の中が読めることもあるんだ。常に俳優の目が見えたら、私は退屈だと思う。常にすべてを見せる必要なんかない』と言っていて、やっぱり監督をやっている人と高倉健の顔芝居との違いだね」と述べています。なるほど、この発言には納得ですね。

荒井氏は、「俺、イーストウッドで一番、印象的で泣きそうになったのは、『マディソン郡の橋』(95年)で雨の中でずぶ濡れになって頭の毛がもう剥げてきているのに、ずっと立っている。あのイーストウッドはよかったなあ。高倉健はけっしてそんなことはできないだろう」と述べます。井上氏も「髪の毛が張りついてね。あそこは原作にないんですよね。あそこの雨のすれ違いだけ、映画的に、脚本で足しているんですよ」と言いますが、荒井氏は「あそこは、メリル・ストリープが車に乗っていて、行こうか行くまいかっていう手のアップになってさ」と名画を懐かしむのでした。わたしも、「マディソン郡の橋」は大好きな映画で、大いに貰い泣きしました。

さらに、イーストウッドの魅力について語られます。森氏が「『運び屋』(18年)もそうだけど、イーストウッドは自分の老醜をまったく隠す気がないというか、むしろ強調しますよね」と言えば、特別参加の小中和哉氏が「『運び屋』と『鉄道員(ぽっぽや)』がちょっとある意味、似ているなと思ったんですけど、そういう仕事一途な男が最後に1回、花を咲かせるんだけど、老いるということでは、やっぱり健さんはカッコよく見せてしまうけど、イーストウッドはちょっとそれをさらしている感じがして泣けますよ。『運び屋』はすごい泣けました」と述べています。わたしの感想は、一条真也の映画館「運び屋」をお読み下さい。

第7章「評論家の逆襲、さらに映画の闘争は続く」の「評論家の意見と役者や俺たち現場サイドのギャップ」では、一条真也の映画館「スパイの妻」で紹介した黒沢清監督の映画が取り上げられます。荒井氏は、「乱暴に言うと、『スパイの妻』で違っちゃうのは、時代劇に電信柱が映っていても気にならない人と、それは違うだろうという人との、その差だと思うんだよね。気にならない人が多くなったんじゃないの。その電信柱という譬えがわかるかどうか。あってもいいじゃないかって言う人もいるかもしれない。CGで消せるようになっているから電信柱は出てこないけど。たとえば瀬々敬久の『菊とギロチン』(18年)は『キネ旬』で脚本賞をもらったけど、脚本を書いた瀬々と相澤(虎之助)に『映芸』でインタビューした時に、シナリオも読んでいたし、大杉栄も出てくるから関東大震災の頃の話でしょ。『中国』って言ってるんだよね。『あの時代は支那だよ』と言ったら、『え!』って言ってたけど」と述べます。

また、『菊とギロチン』について、荒井氏は「それと『天皇の嫡子』と言っているじゃない。嫡子は皇太子のことだよって言って。それをいうなら『天皇の赤子』だろと。監督と脚本家も、何十人かいるスタッフのだれも気がつかないで、仕上げの過程でも気がつかないでさ。『キネ旬』でベストテンに選んでいる人も脚本賞に選んでいる人も気がついてんのかね。支那と天皇の赤子って近・現代史物をやるんだったら基本的な認識というか知識じゃない。作り手のミスだよね。そういうことをどうでもいいと思ってスルーしてるのか。観る側が、いいじゃないそんなこと、みたいな感じで引っかからないのか。作り手と同じでそのミスに気がつかないのか。そういうところで評価基準が違ってきているんじゃないかな」と述べます。これは非常に考えさせられる発言でした。わたしも、映画には細部のリアリティが必要であると思います。

「映画を舐めている監督と、それを許している客」では、さらに映画のリアリティについて問われています。荒井氏は、「『るろうに剣心』(12年、大友啓史監督)の冒頭が鳥羽伏見の戦いなんだけど、山の中でやってんだよ。鳥羽街道というのは鴨川の横っちょだよ。そんなことは学校で教わっただろうに。ちょっとネットを見ればわかるし、で、新選組の土方歳三が出てくるんだよ。新選組は伏見奉行所詰めだから市街戦だよ。そんなことはちょっと勉強すればわかるのにさ。なんで山の中でやっているんだって思うけど、そういうことは誰も気にしない。それで戦いが終わって土方は紙巻きタバコで一服してるんだ。そのころは紙巻きタバコはねえよ。出回るのは明治になってからだよ。そういうことに気がつく方が悪いのかっていう話じゃない。楽しめないんだから、それ以降」と述べます。

さらに荒井氏は、『ラストエンペラー』(88年、ベルナルド・ベルトルッチ監督)にも言及します。同作で坂本龍一が演じた甘粕(正彦)が片腕という設定に疑問を呈し、「ベルチルッチだから許すの? 最初は切腹させようとしたらしいね。坂本が抵抗してピストル自殺にしたらしいけど、なんで史実通り青酸カリではいけないわけ? ベルトルッチに差別的なものが働いているのかね。なんで片腕って驚くよね」と述べています。すると、白石氏が「荒井さんの言っていることもわからなくはないけど、それだけで映画の評価が低いっていうのは、違うような気がします」と発言するのでした。井上氏も、「荒井さんが神はディテールに宿ると、歴史に限らず脚本を書くときにすごく勉強するのは知っていますが、そこがどうでもいいという人がいるのは確かですよ」と語っています。

また、井上氏は「そうしたら荒井さんがあれだけ非難していた、原爆投下前の広島の中島町を調べに調べて再現した『この世界の片隅に』(16年、片渕須直監督)を評価しなければいけなくなっちゃう」と述べます。すると、荒井氏は「それはまた別です(笑)。原爆が落ちるまでの広島を再現したのかもしれないけれど、オープンセットを建てたわけじゃない、絵を描いただけでしょ。そういう復元ではなく、描くべきなのは南京陥落の提灯行列で、すずが万歳と言っているシーンなんだよ。罪のない国民ではなく、国民にも戦争責任があるという視点がない」と言います。井上氏は、「先日、『おしん』の総集編を何げに見てたら、南京陥落の提灯行列をやっていて、赤ん坊を抱いたおしんがキラキラした目で見守っている。そこに『この時は、おしんもまた南京陥落に熱狂する庶民の1人となっていた』というナレーション。はじめて見たけど、オバケのような視聴率を取った朝ドラで庶民の戦争責任をちゃんとやってたんだと驚いた」と述べるのでした。

国民の戦争責任というのは大切な問題でしょうが、映画が基本的にフィクションであることを考慮すれば、少しぐらいの脚色は許されると思います。ただし、ホラー・SF・ファンタジーといった非日常の物語ほど細部のリアリティを大事にするべきであるというのがわが持論です。本書には、わたしの知らないことがたくさん書かれており、大変勉強になりました。特に、映画製作者の側からの視点というのが参考になりました。いつか自分で映画を作るような機会があったときに本書で得た知識を生かしたいです。