- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2195 民俗学・人類学 『スケール 生命、都市、経済をめぐる普遍的法則』 ジョフリー・ウェスト著、山形浩生・森本正史訳(早川書房)

2022.12.16

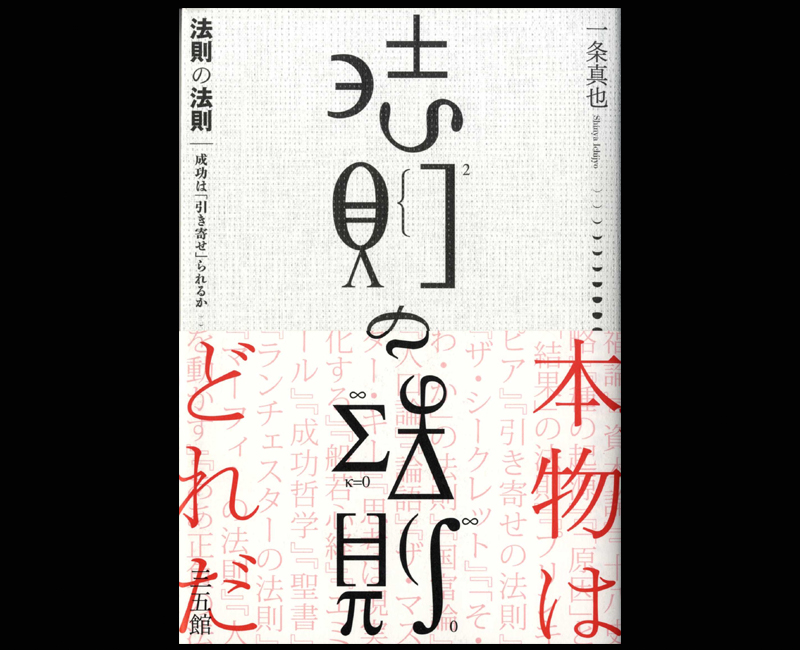

『スケール 生命、都市、経済をめぐる普遍的法則』上下巻、ジョフリー・ウェスト著、山形浩生・森本正史訳(早川書房)を読みました。森羅万象を貫く普遍的法則を導き出そうという壮大なテーマの本で、拙著『法則の法則』(三五館)の内容とも共通点が多かったです。

著者は、1940年イギリス生まれ。理論物理学者。ケンブリッジ大学で学士号を、スタンフォード大学で博士号を取得。2005年から2009年まではサンタフェ研究所の所長を務めました。素粒子物理学が専門でしたが、物理学の法則を生物の諸問題(大きさや寿命)に適用するという方法論を拡大し、ビジネスや都市にも共通する数学的規則性について研究。2011年には「都市および組織の意外な数学的法則」というテーマでTEDに登壇し、また2006年には、タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」の1人に選ばれました。

上巻の表

上巻の表

本書の上巻の帯には、「福岡伸一(『生物と無生物のあいだ』著者)大推薦」として、「生命・組織・企業・都市・経済の成長と限界はすべて同じ統一原理で説明できる。コロナ時代の未来を予言する画期的な文明論登場!」と書かれ、さらに「この本は、あなたの思考を三次元から四次元へと拡大してくれるだろう――ナシーム・ニコラス・タレブ(『ブラック・スワン』著者)」「世界を支配する隠された秩序とは?」と書かれています。

上巻の帯の裏

上巻の帯の裏

上巻の帯の裏には、マーク・ベニオフ(セールスフォース・ドットコム会長兼創設者)の「『スケール』は素晴らしい洞察力に満ちている。ウェストは、微生物や人間から都市や企業に至るまで、あらゆるものの根底に潜む法則を明かし、相互に結びついた世界の複雑さを読み解くための定量的なフレームワークを提案している。企業がなぜ失敗するのか、都市がどのように存続するのか、そして急速なイノベーションの時代に文明を維持するためには何が必要なのかを知りたいのであれば、この驚くべき本を読んでみてほしい」という言葉を掲載しています。

さらに上巻カバー前そでには、「ヒトとほぼ同じ要素でできているのに、なぜネズミは3年しか生きられないのか。クジラはネズミに比べて腫瘍ができにくいのはなぜか。そしてヒトを含めたすべての生物に寿命がある理由とは。企業は死を免れることができないのに、一方で都市はなぜ成長し続けることが可能なのか。環境に負荷をかけず、アイデアと富が生まれる社会を維持することはできるのか。それとも地球は荒廃したスラムの惑星になるしかないのか。TED Talksで150万超のビュー数を記録した理論物理学者が、複雑さと多様性に満ちた生命、都市、経済を貫く普遍的法則を解き明かす」と書かれています。

下巻の帯

下巻の帯

下巻の帯には、「きわめて原理的で巨視的な話から、ビジネスや都市経済運営の実務にまで直結する話題が出てくるのが、本書の大きな魅力だ――山形浩生(訳者解説より)」「微生物から都市までの環世界を行き来するために、認知のスケーラビリティを獲得しよう――ドミニク・チェン(『未来をつくる言葉』著者)」「イノベーションはどこから生まれるのか?」と書かれています。

下巻の帯の裏

下巻の帯の裏

下巻の帯の裏には、「ジョフリー・ウェスト以上に刺激的な思想家は今日いないのではないか。――ニーアル・ファーガソン(『マネーの進化史』著者)」「細胞や生態系の自己相似的なダイナミクスから、企業はかならず死に、都市はつねに不死である理由まで、あらゆるものを支配する指数的なスケーリングについての壮大な本である。私はほぼすべてのページにアンダーラインを引いた。――スチュアート・ブランド(『地球の論点』著者)」と書かれています。

さらに下巻カバー前そでには、「世界のどこであっても、都市のサイズに応じて給与と病気にかかる割合が予測できるなんて、いったい誰が信じるだろう。都市のサイズが2倍になると、賃金、資産、イノベーションが一人あたり15パーセント増えるが、犯罪、公害、疾患の総数も同程度増えるという。都市は疫病の温床となる側面もあるが、エネルギーと情報を交換しあう私たちの相互的な活動により、それだけ革新的なアイデアや富が生まれる可能性も高くなる。『スケーリング則』で未来の都市生活を展望するとともに、経済と企業の成長限界を想定し、限界点を次の成長を迎えるためのシンギュラリティへと転換せよ!」とあります。

上下巻を並べると……

上下巻を並べると……

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

【上巻】

第1章 全体像

第2章 すべての尺度――スケーリング入門

第3章 生命の単純性、調和、複雑性

第4章 生命の第四次:成長、老化、そして死

第5章 人新世から都市新世へ:都市が支配する惑星

【下巻】

第6章 都市科学への序曲

第7章 都市の科学に向けて

第8章 結論と予測:流動性とライフ・ペースから

社会接続性、多様性、代謝、成長へ

第9章 企業科学を目指して

第10章 持続可能性についての大統一理論の展望

「あとがき」

「あとがきと謝辞」

「訳者解説」

第1章「全体像」の1「序論、概要、まとめ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「生命はたぶん宇宙で最も複雑で多様な現象だ。驚異的なほど様々な形態、機能、行動がすさまじい範囲にわたる規模で見られる。例えば、地球には推定で800万もの生物種がいて、その大きさは1兆分の1グラムにも満たない極小のバクテリアから、最大の動物で1億グラムにも達するシロナガスクジラまで実に広範だ。プラジルの熱帯雨林に行けば、サッカー場ほどしかない広さの中に、100種以上の様々な樹木と、数千種の100万匹以上の昆虫が見つかる。そしてこうした生物種がそれぞれ生命を維持するやり方はすさまじく多様だ。発生、出産、生殖し、死ぬ方法はどれもまったくちがう。多くのバクテリアは寿命がわずか1時間で、生きるために1兆分の10ワットしか必要としないのに対し、クジラは1世紀以上生きて数百ワットを代謝している。この生物の途方もないタペストリーに加えて、私たち人間がこの惑星にもたらした、社会生活の驚くべき複雑さと多様さもある。これはとりわけ都市という形を取る。そこに含まれる驚異的な現象を考えてみてほしい。商業や建築から、文化多様性と各市民の無数の秘められた喜びと悲しみまで実に多種多様なのだ」

動物、植物、生態系、都市、企業のほぼすべての測定可能な特徴は、大きさや規模と共に定量的にスケーリングします。この驚異的な規則性の存在は、これらのまったくちがう非常に複雑な現象すべての根底に共通の概念的枠組みがあること、そして動物、植物、人間の社会行動、都市、企業の動態、成長、まとまりが、実は似たような一般化した「法則」に従っていることを強く示唆しているとして、著者は「本書はある考え方を示し、大きな問題を問いかけ、そして大きな問題のいくつかに大きな答えを示唆する本だ。今私たちが格闘している大きな課題や問題、例えば急激な都市化、成長、地球の持続可能性から、癌、代謝、老化と死の原因の理解が、統一された総合的な概念的枠組みを使うことで可能になると述べる」と述べています。

続けて、著者は「都市、企業、腫瘍、私たちの身体の働きが驚くほど似ていること、そしてそれらがある一般テーマの変形となっていて、そのまとまり方、構造、動態の面で驚くべき系統的規則性と類似性を示していることも述べよう。それらすべてに共通しているのは、それがきわめて複雑であり、無数の個別構成要素でできあがっているということだ。その要素となる分子や細胞、人間は、ネットワーク構造を通じて複数の時空間スケールにまたがる形でつながり、相互作用し、そして進化する。これらのネットワークには、人体の循環系、あるいは都市道路網といった明白で非常に物理的なものもあれば、社会ネットワーク、生態系、インターネットといったもっと抽象的でバーチャルなものもある」とも述べます。

3「生死の問題」では、都市の果てしない指数関数的成長は、生物界で見られるものとは好対照だとして、著者は「ほとんどの生命体は、ヒトと同じで若いうちは急激に成長するが、その後成長は鈍って止まり、やがて死ぬ。ほとんどの企業が似たようなパターンをたどって、そのほぼすべてが最終的に消えるが、ほとんどの都市はそうはならない。それなのに企業や都市についての話では、必ず生物学的な比喩が持ち出される。典型的な言いまわしとして、『企業のDNA』、『都市の新陳代謝』『市場のエコロジー』などがある。これらは単なる比喩なのか、それとも何かの真の科学的な中身があるのか? 都市と企業は多少なりとも、非常に大きな生命体と言えるのか? だってどちらも生物を元に発達したものだし、その結果多くの特徴を共有しているのだから」と述べています。

死はすべての生物的、社会経済的生命と切り離せません。ほとんどすべての命あるものは生まれ、生きて、最終的に死ぬ。それなのに本格的な研究と熟考の対象としての死は、誕生や生に比べて社会的にも科学的にも隠蔽、無視される傾向にあると指摘し、著者は「かく言う私も、50代になるまで老化や死について真剣に考えたことはなかった。私は20代、30代、40代を経て50代半ばまで、無意識のうちに自分は死んだりしないという『若者』に共通する神話を信じ続け、自分自身の不可避な死を懸念したりしなかった。しかし私は男が短命の家系なので、50代のどこかで5年から10年後には死ぬかもしれないと認識し始め、当然ながらその意味をしっかり考え始めようと思ったわけだ」と述べています。

また、すべての宗教や哲学的思索の起源は、避けがたい死の運命を、日々の生活とどう折り合わせるかということなのだろう。だから私は老化や死について考え、文献を読み始めるとき、まずは個人的、心理学的、宗教的、哲学的な方向から入ったことを明かし、著者は「だがそれらは実におもしろいとはいえ、疑問がつのるばかりでまともな答えは得られなかった。そして次に本書で後に述べるその他の出来事によって、私は老いや死を科学的に考えるようになり、思いがけないことに、それが私の個人と専門家としての両方の生き方を変える方向へと導いた。物理学者として老化と死を考えるなら、当然ながら老いや死について考えられるメカニズムを問うだけでなく、人間の寿命の規模/スケールがなぜ生じるかも考える」と述べます。

さらに、著者は「なぜこれまで123歳以上生きた人がいないのか? 70歳を人間の寿命とみなした、謎めいた旧約聖書の言葉の起源は何か? 人間は神話のメトセラのように1000年生きられないのか? これに対して、ほとんどの企業は数年しか続かない。アメリカの上場企業の半数が、上場後10年以内に消え去る。ごく少数の企業はかなり長く続くが、ほとんどの企業はモンゴメリーワード、TWA、スチュードベーカー、リーマン・ブラザーズの後に続く運命にあるようだ。なぜだろうか? 自分自身の死のみならず、企業の寿命も解明できる、純粋な機械的理論は作れないのだろうか? 企業の老化と死のプロセスを定量的に理解し、企業のおおよその寿命を『予測』できたりするだろうか? そしてこの不可避に見える死の運命を、都市が巧みに避けている要因は何なのか?」と述べます。

4「エネルギー、代謝、エントロピー」では、エントロピーは死をもたらすことを指摘し、著者は「結局のところ、私たちはみな多様な形の『摩滅』にさらされる。エントロピーとの戦いでは、成長、イノベーション、維持、修復のために絶えずエネルギー供給を増やすしかないが、系が古くなるにつれてこれはますます困難になる。生命体、企業、社会のいずれについてであろうと、老化、死の必然性、回復力、持続可能性についてのあらゆる真剣な議論の根底には、このエントロピーとの戦いがあるのだ」と述べています。

5「サイズは本当に重要――スケーリングと非線形的挙動」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「こうした多様で無関係に見える各種の問題に取り組むにあたって、私が使うレンズの大部分はスケールと、科学という概念的枠組みになる。スケーリングとスケーラビリティ、つまりものがサイズに応じてどう変化するか、そしてそのときの基本法則と原理は、本書全体の中心テーマであり、本書のほぼすべての議論の出発点だ。このレンズを通して見ると、都市、企業、植物、動物、人体、果ては腫瘍でさえ、その構成と機能は驚くほど似ている。このいずれも、その組織、構造、動態において、驚くほど整然とした数学的規則性と類似が見られている」と述べます。

また、著者は「そのすべては、ある普遍的テーマの現れであって、それが実に魅力的なほど多様な形をとって現れているわけだ。これらは、まったくちがったシステムを統合的に一体化して理解するための、広汎で大局的な概念の枠組みの帰結として示され、それによって多くの大きな問題に対処し、分析、理解することが可能になる」として、さらに「サイズとスケールは、高度に複雑な進化システムの大まかなふるまいの主要決定因子だ。本書の大半は、こうした非線形のふるまいの起源とそれを使った広範な問題への取り組みについて、科学、技術、経済、ビジネス全般から、日常生活、SF、スポーツまであらゆるところから集めた例を使って説明し、理解していただくのに費やされる」と述べるのでした。

第3章「生命の単純性、調和、複雑性」の1「クォークとひもから、細胞とクジラまで」では、死は生命の本質的特徴だとして、著者は「実際、それは暗黙のうちに進化論の本質的特徴にもなっている。進化プロセスに必要な要素の一つが、個体が最終的に死ぬことで、子孫が新しい遺伝子の組み合わせを広め、最終的に新しい形質と新しい変異の自然選択による適応へと至り、種の多様性がもたらされる。私たちは皆死んで、新たなものが開花、探索、適応、そして進化させねばならない」と述べています。

また、スティーブ・ジョブズはそれを簡潔に言い表しているとして、彼の「誰も死にたくはない。天国に行きたいと思っている人でも、そこに行くために死にたいとは思わない。それでも、死は万人に共通の最終目的地だ。それから免れた者はいないし、それはそうあるべきだ。なぜなら死は生命の最高の発明だから。それは生命変化の主体だ。古いものを捨てて、新しいもののための道を作る」という発言を紹介します。

第4章「生命の第四次元:成長、老化、そして死」の3「ではゴジラ・サイズの巨大哺乳類は、なぜ存在しないのか?」では、もしもゴジラが生命圏の他の生物と多少なりとも似ているなら、やはり想像上の存在でしかあり得ないのは明らかだとして、著者は「もしもゴジラがガリレオ流に自重で潰れないとしても、その細胞の大半に酸素を供給できないから、生きられない。もちろん、スーパーマンのようにまったく別の材料でできていて、そのためにゴジラは映画で描かれているように機能できて、自立と可動性に関わる莫大な圧力を支えられるし、体内ネットワークがその細胞らしきものに十分な栄養を供給できるのかもしれない」と述べています。

また、著者は「これまで論じてきた考えを使い、ゴジラが私たちと同じように機能するために、そのゴジラの構成材料がどんなものでなければならないか推定できる。例えば、ゴジラが機能するために必要な肢の圧縮強度、『血液』の粘性、組織の弾力性の見積もりはできる。だがそれをやってみても、あまり役に立ちそうには思えない。複雑な適応系だから、パラメーターや設計を少しでもいじったら、まったく意図せぬ結果が生じかねず、あまり意味がなさそうだからだ。そんな獣でも生存可能と考える前に、無数のあらゆる相互接続性と、そのような変化がもたらす細かい結果について、かなり慎重かつ幅広く考える必要がある。これはSFを支配する他の設計やシナリオについて恣意的な想像をする際に、通常は無視されている課題で、無視せざるを得ないのもわかる」とも述べます。

6「老化と死」のⅠ「狼の自国の夜想」では、陽が射す直前の、夜と夜明けのあいだの時間を、古代ローマ人たちは「狼の時間」と呼んだことが紹介されます。人々はそれを悪霊が力と軽力を高め、ほとんどの人が死に、ほとんどの赤子が産まれてくる時間、そして悪夢がやってくる時間と信じていたといいます。著者は、「成長と同じく、死と老化も生命に不可欠な要素の一つだ。ほぼすべてのものが死ぬという事実は、進化プロセスで中心的な役割を果たしている。なぜならおかげで新たな適応、設計、イノベーションが生まれて花開くからだ。こうして見ると、生命体であれ企業であれ、個体の死は、単に「良い」だけでなく、きわめて重要だ――死ぬ側はそれがさほど嬉しくはないにしても。これは意識の呪いだ。みな自分が死ぬと知っている。一生には終わりがあり、個々の存在には最終的に不可避の終わりがやってくるという自覚の、ひどい重みを背負わされている生命体は他にはいない」と述べています。

バクテリアであろうと、アリ、シャクナゲ、サケであろうと、死について「心配」しません。それどころか死を「知っている」生物はいないとして、著者は「それらは、自分たちの遺伝子を将来の世代へと伝え、適者生存への生き残りを懸けた果てしないゲームに明け暮れることで、絶え間ない生存競争に参加し、ただ生きて、死ぬ。私たちも例外ではない。だがここ数千年間に私たちは、進化プロセスの意識と良心として立ち現れて、死、思いやり、理性、魂、精神、そして神といった考えを宇宙に持ち込み、その意味について真剣に考えるという壮大な冒険を始めた。私は16歳のとき、ちょっとした天啓を経験した。学友の数人に、ロンドンのウェスト・エンドにあるアート・シアターに行って、当時インテリが褒めちぎっていた映画を観ようと誘われたのだ。それはイングマール・ベルイマンの驚異的な映画『第七の封印』だった」と述べます。

第5章「人新世から都市新世へ:都市が支配する惑星」の1「指数関数的に拡大する世界に生きる」の冒頭は、「20世紀の最も衝撃的な大発見の1つは、私たちは宇宙規模で指数関数的に拡大する世界に生きているとわかったことだ。同じくらい大きいが、ほとんど騒がれなかった発見は、私たちは地球規模でも指数関数的に拡大する世界に生きているということだ。ただしこちらは社会経済的な世界だ。これが同じような注目を集めることはまずないが、この加速する社会経済的拡大は私たちの生、子供たちの生、孫たちの生に、これまでも、そしてこれからも、指数関数的に拡大する宇宙世界の不思議やパラドックス、そしてその暗黒物質、暗黒エネルギー、ビッグバンの原型的神話よりもはるかに大きな影響を与える」と書きだしています。

2「都市、都市か、そして地球持続可能性」では、一条真也の読書館『人新世の資本論』で紹介した「人新世」という用語が登場します。これは、人間の活動が地球の生態系に大きな影響を及ぼしてきた、地球史のなかで最も近い時代の呼称として提唱されてきたものです。著者は、「このプロセスは1万年以上前に、農業の発明と、それに続く移動狩猟採集民から定住コミュニティへの移行、そして最終的に最初の都市の出現と共に始まった。それまでの人類は地球の多面的な生態系に統合された一要素という意味で、まだ圧倒的に『生物的』であり――言ってみれば、単なる哺乳類の一種で――無限にも見える自然の多様性を構成する、その他すべての生き物、生命体とメタ均衡していた。だから世界人口は『自然』環境とのダイナミックな相互関係性を反映してわずか数百万人で、基本的に地球はまだ『手つかず』だった」と述べています。

しかし、やがて産業革命が起こりました。それ以前からすでに、地球の景観は人間の活動によって大幅に改変されていましたが、この一連の劇的な空前の出来事は、爆発的で指数関数的速度よりも速い拡大状態の先駆けとなり、地球の生態系、環境、そして気候に前代未聞の変化を驚くほど短期間でもたらしたとして、著者は「その結果、人新世の始まりを産業革命に置くべきだと提案する者もいれば、もっと最近の20世紀半ばにするべきだと提案する者もいる。それを、地球の温暖化が始まって、農業と新人が発達した地質年代の完新世開始に合わせて、1万年以上前に始まったとする者もいる」と述べるのでした。

第6章「都市科学への序曲」の1「俊哉企業は、単なるきわまて大きな生命体?」では、多くの人が「都市の新陳代謝」、「市場の生態系」、「企業のDNA」といった表現を、まるで都市や企業が生物であるかのように無頓着に使っていることを指摘し、著者は「はるか昔のアリストテレスでさえ、都市(ポリス)を『自然』で有機的に自立した存在と繰り返し言及している。もっと最近では、メタボリズムと呼ばれる有力な運動が建築界で生まれた。それが代謝プロセスによる生物再生の考えの類推から触発されたのは明らかだ。この運動は建築を都市計画と開発に不可欠な要素、そして進化し続けるプロセスとみなして、建造物は最初から変化を念頭において設計すべきだと主張した。その創始者の1人が著名な日本の建築家で、1987年に建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を受賞した丹下健三だ。しかし私には彼の設計は、曲線美や柔らかさといった有機体の特質ではなく、直角とコンクリートを多用し、いささか魂に欠けて驚くほど非生物的に見える」と述べています。

第7章「都市の科学に向けて」の1「都市のスケーリング」では、著者は以下のように述べています。

「大都市は小都市に比べて、人口1人あたりの必要ガソリンスタンド数が半分だとわかっても、大して驚かないかもしれないが、意外なのはこの規模の経済が非常に規則的なことだ。すべての国でほぼ同じで、指数約0・85の数学的スケーリング則に従っている。さらに驚いたことに、送電線、道路、水道、ガス管の全長といった、交通や供給ネットワークに関するその他のインフラ数量も、ほぼ同じ指数値、つまり0・85でスケールする。さらにこの規則性は、データが入手可能なら世界のどこでも同じだ。よってそのインフラ全般に関する限り、都市はまるで生命体と同じだ――単純なべき乗則に従って線形未満でスケールし、程度は少し劣るが(生命体は指数0・75で、都市は0・85)規模の経済を示す」

わたしたちはそれぞれの都市、とりわけ自分が住んでいる都市について、独自の歴史、地理、文化を持った唯一無二の存在で、独自の特別な個性と特徴を持っていてそれを明らかに認識できると考えがちだと指摘し、「ボストンが、ニューヨーク、サンフランシスコ、あるいはクリーブランドとちがって見えるだけでなく、ちがう『感じ』がするのと同様に、ミュンヘンもベルリン、フランクフルト、あるいはアーヘンとちがって見え、ちがう感じがする。そして実際にちがう。だがそれらの都市システムの中で見ると、少なくとも測定可能な指標については、どの都市もおおむねお互いの拡大縮小版だなどと、一体誰が信じるだろう? アメリカの都市規模がわかれば、80から90パーセントの精度で、平均賃金、特許出願の数、道路の総延長、AIDS患者が何人、暴力犯罪の件数、レストランの数、弁護士や医者の数などを推定できる」と述べています。

通常はこれらの多様な都市の指標や特徴の大半を、互いに関係ない独立したものとみなしがちだとして、著者は「例えば、都市のある疾病の罹患率が、特許出願数やガソリンスタンド数と関係しているとは考えない。世界中のどこでも、賃金、犯罪、疾病がすべて都市サイズに応じておおむね同じ『予測可能』なかたちでスケールするなんて、一体誰が信じるだろう? 見かけとは裏腹に、都市はおおむね互いの拡大縮小版だということを、データがはっきり示している。ニューヨークと東京は驚くほどの水準で、しから予測通りに、それぞれサンフランシスコと名古屋を非線形的にスケールアップさせたものだ。これら驚異的な規則性は、すべての都市の根底にある共通のメカニズム、動態、構造への窓を開き、これらすべての現象が実は高度な相関を持ってつながりあっており、それが同じ根本的な力学に後押しされ、同じ一連の『普遍的』規則によって制御されていることを強く示唆している」と述べます。

結果として、これらそれぞれの都市特性、各指標――賃金、道路総延長、AIDS罹患数、あるいは総犯罪数のどれでも――はそれ以外のすべてと相互関係を持ってつながっていて、全体として典型的な適応複雑系として包括的なマルチスケールを形成し、それがエネルギー、資源、そして情報を絶えず統合、処理しているとして、著者は「その結果が都市と呼ばれる途方もない集合的現象で、その起源は人々が社会ネットワークを通じてどのように相互作用しあうかという、根本的な力学と組織にある。繰り返そう。都市とは新しい自己組織現象で、エネルギー、資源、情報を交換しあう人間の相互作用とコミュニケーションから生じたものだ。私たちは全員どこに住んでいようと、都市生命体として、大都市の生産性、スピード、創意工夫の熱狂として現れる、人間の強烈な相互作用の複合ネットワークに加わっているのだ」と述べます。

そして、都市は大きければそれだけ社会活動が高まり、機会も増え、賃金も上がり、多様性も増え、良いレストラン、コンサート、美術館、教育機関へのアクセスが増え、熱狂、興奮、没頭の感覚が高まるとして、著者は「大都市のこれらの様相は、世界中の人々にとって非常に魅力的で誘惑的だが、同時に人々は犯罪、公害、疾病の増加という避けがたい負の側面と暗い面を抑圧、無視、あるいは軽視している。人間は『良い面ばかりを見て、悪いことから目を背ける』のに非常に長けている。とりわけそれが、お金と物質的な幸福に関係しているときはなおさらだ。都市サイズの増大によって得られる個人的便益に加えて、系統的な規模の経済で生じる、非常に大きな集合的便益もある。都市サイズ増大に伴う、この個人的便益の増大と、集団としての便益の体系的増大の着目すべき結合が、世界中の絶え間ない都市化拡大を支える力になっている」と述べます。

3「都市と社会ネットワーク」では、言語の発達によって、人間は新しい種類の情報を、全生命史でも類を見ないスピードで大規模に交換、伝達する能力を得たと指摘し、著者は「この大改革のもたらした重要な結果の1つが、規模の経済のもたらす成果の発見だ。協力すれば、個人の努力が同じでも、ずっと多くを作り上げ、達成できるものも増える。あるいは同じことだが、1人あたりのエネルギー少なめで、同じ目標をすばやく実現できる。建設、狩猟、貯蔵、計画といった共同活動はすべて、言語の発達とその結果強化されたコミュニケーションや思考能力によって発展し、その恩恵を受けた。さらに人類は想像力を発展させ、未来という概念を意識化し、それによって未来の課題と結果を予想し、計画を立て、先を読んで、起こりうるシナリオを描くという卓越した能力を得た。この人間の知的活動の強力なイノベーションは、地球にとってもまったく新しいことで、人間のみならず、極小のバクテリアから巨大なクジラやセコイアまで、地球上のあらゆる生物に影響を与える、途方もない結果をもたらした」

人類はおそらく最も貴重で神秘的な生の特質、すなわち意識、そしてそれと共に思索と良心を進化させた唯一の種で、これは人類が直面している最も壮大な問題への対処を洞察する助けになってきたとして、「創造と革新、研究と探求における、疑念、思考、熟考、内省、探求、そして哲学的思索という人間中心的なプロセスは、文明のるつぼ、創造性とアイデアを促す原動力としての都市の発明によって、強化、刷新されてきた。もしも都市を物理的な面だけ、つまりエネルギーと資源を供給する建物や道路や電線や管路による複合的なネットワーク系としてのみ考えるなら、確かに都市は生命体とよく似ている。都市のネットワークも規模の経済を内包した同様の系統的なスケーリング則を見せるからだ。だがかなり大きなコミュニティを形成し始めた人類は、生物学や規模の経済の発見を超えた、根本的に新しい力学を地球にもたらした」と述べます。

第8章「結論と予測:流動性とライフ・ペースから社会接続性、多様性、代謝、成長へ」の3「通勤時間と都市サイズ」では、アメリカ、イギリス、ドイツと幾つかの発展途上国を含む国々の都市データを使って、ザハヴィは平均的個人が毎日移動に費やす時間は、都市サイズ、あるいは移動手段に関係なくおおむね同じという、驚くべき結果を発見したとして、著者は「どうやらどこの誰でも、毎日移動に1時間ほど費やすらしい。家から職場までの平均通勤時間は、都市や移動手段とは無関係にざっと片道30分だ。だから自動車や電車で高速に移動する人も、バスや地下鉄を使う人も、自転車や徒歩でゆっくり移動する人も、平均すると誰もが通勤に往復1時間かけている。つまりここ200年ほどの飛躍的なイノベーションによる移動速度の増大は、通勤時間の短縮ではなく、通勤距離の増大に貢献してきた。人々はこれらの進歩を生かして、遠く離れたところに住み、長い通勤距離を移動するようになった。結論ははっきりしている。都市サイズはある程度まで、人々を、30分をあまり超えない時間で職場まで運ぶ輸送システムの効率によって決まるのだ」と述べています。

第9章「企業科学を目指して」の冒頭を、著者は「企業は人や家族同様に、都市と国の社会経済生活の基本要素だ。イノベーション、富の生成、起業精神、雇用創出は、すべて事業所、会社、法人の設立と成長を通じて表れる。これらすべてを総称して『企業』と呼ぶことにする。経済を支配しているのは企業だ。例えばアメリカのすべての公開企業の総価値――専門用語で合計時価総額――は21兆ドル以上で、GDP総額より15パーセント大きい。ウォルマート、シェル、エクソンモービル、アマゾン、グーグル、マイクロソフトといった最大企業の資産価値と年間売上高はいずれも5000億ドル近くで、小数の企業が全市場の大半を占めていることがわかる。私たちが先だって発見した、個人所得(パレートの法則)と都市(ジップの法則)の順位とサイズの頻度分布に関する新事実を鑑みれば、この偏りが企業の時価総額、あるいは年間売上高の順位と同様のべき乗則分布の反映であるのもうなずけるだろう」と書きだしています。

ベストセラー『ブラック・スワン――不確実性とリスクの本質』の著者ナシーム・タレブは、経営と金融を学んできたのに、あるいはむしろそれだからこそ、経済学者たちに対してとりわけ厳しい態度をとってきたとして、著者は「彼はニューヨーク大学、オックスフォード大学を含む幾つかの有名大学に籍を置いて、大きく外れた事象を受け入れ、リスクの理解を深める重要性に注目してきた。彼は古典的な経済学思考について、とんでもない表現で容赦ないほど率直に糾弾してきた。例えば『数年前、私は経済学についてあることに気づいたが、それは経済学者が何一つまともに理解できていないということだ』。彼はノーベル経済学賞を廃止しろとさえ訴えた。経済理論が与える損害は破壊的だからというのだ。私はタレブの考えと議論には賛同できないところもあるが、このような声高な異端児による異議申し立ては、とりわけ正統派の実績が不十分なのに、そのご託宣が人々の生活に大きな意味を持つなら、重要で健全なことだ」と述べています。

3「企業の死は驚くほど単純」では、若い頃に急成長して、売上1000万ドル以上になったほぼすべての企業が、最終的に株式市場の波の頂点に浮上するとして、著者は「これらの多くは鼻をギリギリ水面の上に出して営業しているような状態だ。これは不安定だ。大波が来れば、溺れてしまいかねないからだ。損失に苦しんでいるなら言うまでもなく、たとえ利益が指数関数的に増えても、市場の成長に追いつけなければ企業は危うい。市場だけでなく、自社の財務状況も持続的な浮沈を繰り返しているから、それに耐えるだけの体力が企業になければ、危うさは悪化する。市場の大きな変動や予期せぬ外部の動揺や衝撃は、売上と費用がギリギリの企業にとっては、タイミング次第で破滅的だ。縮小と衰退が引き起こされ、なんとか挽回できることもあるが、状況が厳しければ大惨事となり、破滅を迎えかねない」と述べています。

また著者は、まずは企業の死というのが何を指すのか定義する必要があると訴えます。なぜなら企業の多くは破産や倒産よりも、合併や吸収で消えるからだとして、著者は「有用な定義は、売上を企業の生存能力指標として利用するものだ。代謝しているなら、生きているという考えだ。すると誕生は企業が初めて売上を計上したときで、死は売上を計上しなくなったときということになる。この定義では、企業にもいろいろ死に方が出てくる。経済的、技術的状況の変化による分割、合併、あるいは倒産だ。倒産で死ぬ企業は多いが、もっと多いのが合併や吸収による消滅だ」と述べます。

4「安らかに眠れ」では、企業の大転換、特に絶え間ない合併吸収による攪拌は、市場プロセスに欠かせないと指摘。そしてもちろんこれは、今は無敵に見えるグーグルやテスラだっていずれ衰えて消えるということだとして、著者は「このような見地から、どんな企業の消失も嘆くべきではない――それは経済的生活に欠かせない要素の一つだ。嘆いて懸念すべきは、労働者、管理職、経営者など、企業が消えたときに苦しみがちな人々の運命だけだ。規制、政府介入、野放図な狂乱資本主義との間の昔ながらの緊張関係を均衡させる、魔法のアルゴリズムを考案し、適者生存の潜在的な残忍さと貪欲さを鎮め、和らげられないものか? この課題はおそらく2008年の金融危機の際、死ぬべくして死んだ企業の死の痛みと、職を守り労働者の生活を守りたいという欲求のために、ある種の無能どころかインチキな企業が『大きすぎて潰せない』とされた葛藤をみんなが目撃するなかで、発達してきた」と述べています。

生存時間解析から、高齢企業がごく少数しか存在し得ないことがわかります。理論とデータを当てはめると、企業が100年間続く可能性は100万に45、200年間なら10億にたった1つと予測されます。著者は、「これらの数をあまり厳密に考える必要はないが、企業の長期生存が持つスケール感はわかるし、数百年間存続し続けてきた企業の特徴についても興味深い洞察を与えてくれる。世界には少なくとも1億の企業が存在するので、もしもそのすべてが同じ力学に従うなら、100年続く企業は約4500社で、200年続く企業はないはずだ。しかしとりわけ日本とヨーロッパには、数百年続く企業がたくさんあるのは有名だ。これらの注目すべき外れ値については、逸話ならたくさん存在するが、包括的なデータセットも系統的な統計分析も残念ながらない。それでも私これらの非常に長寿な外れ値企業の一般特性から、企業の老化について何らかの教訓を得ることができる。そのほとんどはあまり大きくはない。古来の宿、ワイナリー、醸造所、菓子屋、レストランといった、高度に特化したニッチな市場で営業している」と述べます。

高齢の生き残り企業には見事な例が幾つかあるとして、著者は「例えば、ドイツ最古の製靴会社は、1596年にミュンヘンで創業したエドアルド・マイヤー・カンパニーで、これはバイエルン貴族の御用達になった。いまだに店舗は一つだけで、そこではもう製造はしていないが高級靴を販売している。ギネスブックによる世界最古のホテルは日本の山梨県早川にある西山温泉慶雲館で、705年創業だ。それは52代にわたって同族で営まれ、現代でさえ37室しかない。その主な魅力はその温泉だ。世界最古とされている企業は、大阪の金剛組で578年創業だ。これもまた何世代も続いてきた同族経営企業だが、1500年以上経営を続けた後、2006年に破産して高松建設に買収された。金剛組が1429年間独占してきたニッチ市場とは? 美しい仏教寺院の建設だ。しかし悲しいことに第2次世界大戦後の日本文化の変化によって、寺の需要は干上がり、金剛組は素早く適応しきれなかった」と述べます。

5「なぜ企業は死んでも、都市は死なないのか」では、企業が都市のように超線形ではなく線形未満でスケールするという事実は、イノベーションとアイデア創造よりも規模の経済が勝る典型例だということを示唆しているとして、著者は「企業は通常厳しい制限下で、利益を最大化するために生産効率性を上げ、営業費用を抑えようとする、トップダウン型組織として運営される。これとは対照的に都市は、規模の経済の覇権に対するイノベーションの勝利を具現化している。都市は当然ながら利益を動機に動いているわけではないし、増税によって収支を均衡させることもできる。都市は権力を市長や議会から会社や市民行動グループに至る、様々な組織構造に散在させることで、分散的に運営されている。単一のグループが完全な支配権を持つことはない。企業に比べ、都市はそれ自体が放任主義に近い自由奔放な雰囲気を放ち、善、悪、醜を問わず社会相互作用の革新的利益を生かしている。一見すると非効率性だらけに見えるが、よほど新興でなければ横ばいの印象を与える企業に比べ、都市は行動の場であり変化の主体である」と述べています。

都市の次元は絶え間なく広がりますが、企業の次元は通常は生まれてから思春期を経てずっと縮小し続け、最終的に成長が止まるか、あるいはさらに成熟し老齢に達するまでさらに縮小を続けるとして、著者は「まだ若く市場での立場を競っているときは、新製品を開発し、アイデアが湧き出て、若々しい興奮と熱狂があって、熱中して現実を見失うこともあれば、尊大になったり空想にふけったりすることもある。だが市場原理が働いているため、そのなかで足掛かりとアイデンティティを得て成功する企業はごくわずかだ。成長するにつれ市場特有のフィードバック機構が、その製品領域を狭め、必然的に特化が進む。企業の大きな課題は、リスクとなりかねない、すぐには利益を生まない新しい分野や商品を開発するための長期的戦略の必要性と、『絶対確実』な製品を強力に促してくる市場原理の正のフィードバックとをどう均衡させるかということだ」と述べています。

そして、ほとんどの企業は近視眼的、保守的で、革新的でリスクの大きいアイデアをあまり支援せず、調子がいいときには大きな成功商品をひたすら維持し続けたがると指摘し、著者は「なぜならそれらが短期的利益を『保証』してくれるからだ。その結果、企業はますます『一面的』になる。すでに語った、企業は常に臨界点に近いという窮状と、この多様性の収縮とが合わさると、復元力低下の古典的な指標となり、いずれ大惨事をもたらす。企業が状況を理解する頃には、たいてい手遅れだ。事業再編と刷新はますます困難かつ高コストになる。だからある程度以上に大きな予期せぬ変動、動揺、衝撃が来ると、企業は深刻なリスクに陥って、買収、乗っ取り、あるいは単に倒産の機が熟する。これは一言で、マフィアの言う『死の接吻』だ」と述べるのでした。

第10章「持続可能性についての大統一理論の展望」では、わたしたちがこれから直面することになる21世紀の大きな課題の1つは、経済から都市に至るまだ5000年程度しか存在していない人工社会システムが、その出自であり数十億年続いてきた「自然」生物界と共存し続けられるのかという、根本的問題だとして、著者は「100億人以上の人々が今と同等の生活水準と生活の質を維持し、生物圏と調和を保ちながら生きるには、社会と環境の結合の本質と根底にあるシステム力学に対する深い理解を発展させる必要がある」と述べています。

著者は、この重要な要素の1つが、都市と都市化に対する深い理解を発展させることだと主張してきました。人類が直面する多くの問題を統合した枠組みを作り上げずに、限られた個別システムごとのアプローチを追求し続けると、莫大な金融、社会資本を浪費して、本当に重要な問題に取り組めなくなり、悲惨な結果を招く可能性があると指摘し、「既存の方策は大体において、複雑適応系というパラダイムに具現化された長期持続可能性という課題の基本的特質、すなわちエネルギー、資源、そして環境、生態、経済、社会、政治的システムの相互関連性と相互依存性の強さに対処できなかった」と述べます。

絶え間ない成長とそれによるライフ・ペースの絶え間ない加速は、地球全体、そしてとりわけ都市、社会経済生活、世界規模の都市化に大きな影響をもたらすと指摘し、著者は「つい最近まで大イノベーションの間隔は、人間の生産年齢期間を大きく上回っていた。私自身の生涯においてさえ、人は一生同じ専門技術を使って同じ仕事で働き続けるものと無意識のうちに考えていた。これはもう当てはまらない。今や人は、特に発展途上国と先進国では通常大きなイノベーションの間隔よりもずっと長く生きる。今日労働人口に加わった若者は、キャリアの持続性を中断させる可能性が非常に高い大きな変化を、生涯のうちに何度か経験すると予想される。このますます加速する変化の頻度が、都市生活のあらゆる面で深刻なストレスを誘発する。これは持続可能性とは程遠く、もしも何も変わらないなら、私たちは重大な機能停止と社会経済網全体が崩壊する可能性へと向かう。問題ははっきりしている」と述べます。

「あとがき」の1「21世紀の科学」では現代物理学を支配してきた現在進行形の大きな科学的課題の1つは、素粒子とその相互作用に関する「大統一理論」の探求であるとして、著者は「それには宇宙と時空の起源そのものの理解への拡張も含まれる。このような野心的理論は、概念上数式化可能で、削ぎ落とされた根本的な一連の普遍理論に基づいている。それは重力や電磁力、弱い核力、強い核力という基本的な自然の力すべてを、ニュートンの運動法則、量子力学、アインシュタインの一般相対性理論を取り込みながら統合し説明する」と述べています。

光速、時空間の四次元、すべての素粒子の質量といった基本量がすべて説明され、星雲の形成から生命そのものを含む惑星レベルまでのすべての宇宙の起源と進化を支配する方程式が引き出されるとして、著者はこう述べます。 「それは真に注目すべき途方もなく野心的な探求として、ほぼ100年間のあいだ、何十億ドルも注ぎ込んで、何千人もの研究者たちが携わってきた。どんな尺度から見ても、この現在進行形の探求はその最終目標まではまだ遠いが、大きな成功を収めており、例えば物質の基本構成要素であるクォークの発見、宇宙における質量の起源であるヒッグス粒子、そしてブラック・ホール、ビッグバンの発見へと導き……多くのノーベル賞も獲得してきた」

その大きな成功に気をよくして、物理学者たちはこの夢のような構想に「万物理論」という壮大な称号を与えたとして、著者は「量子力学と相対性理論に数学的整合性を求めるなかで、この普遍理論の基本構成要素がニュートンとそれに続くすべての理論展開の基礎となった、従来の基本的な点粒子ではなく、微細に震えるひもであることを示唆していた。それによって、この洞察は単刀直入な『ひも理論』という別称で呼ばれることになった。神々や神の発明同様に、万物理論という概念はあらゆるもの、すべての霊感のなかの霊感、すなわち宇宙全体を、わずかな命令、この場合文字通りすべてのものが導き出される簡潔な数学方程式一式によって包含、理解できるという壮大な展望を匂わせる。しかしそれは神の概念同様に、誤解を招く恐れがあり知的に危険だ」と述べます。

そして、結果として万物理論の探求と並行して、複雑性の大統一理論の探求にも着手する必要があるとして、著者は「複雑適応系の定量、分析的で、原理に基づく予測的枠組みの開発という課題は、21世紀科学の大きな課題の一つだ。この不可欠な帰結として緊急性が大きいのが、今私たちが直面している途方もない脅威と折り合いをつけるための、持続可能性の大統一理論開発の必要性だ。あらゆる大統合同様に、これらはほぼ確実にずっと未完成のままだし、おそらく実現不可能だろう。それでも人類がこれからどう進み、これまでの成果を続けられるかを決める重要で革新的な可能性を秘めた新しいアイデア、コンセプト、技術を刺激するはずだ」と述べるのでした。

さらに、著者は「私たちはiPhone、Eメール、テキストメッセージ、フェイスブック、ツイッターなどのIT革命による変化に比肩するものはないと考えがちだ。しかし、19世紀に鉄道がもたらしたもの、あるいは20世紀に電話がもたらしたものについて考えてみてほしい。鉄道の到来以前、ほとんどの人々は生涯を通じて、自分の家から40キロメートル以上離れたところに行くことはなかった。突然、ブライトンはロンドンから比較的簡単に行けるようになり、シカゴもニューヨークから手が届く場所になった。電話の発明以前、数日、数週間、あるいは数ヵ月もかかっていたメッセージは、今では瞬時に伝達可能になった」と述べます。

そして、変化は素晴らしいことであり、これらは相対的に見ても、わたしたちの生き方、とりわけ生の加速と時空の直感的認知の変化に、現行のIT革命よりも大きな影響を与えたと指摘しつつも、著者は「しかしこれらは非都市化現象も私たちの都市縮小ももたらさなかった。それどころか、それらは指数関数的拡大と、都市生活に不可欠な要素として郊外の発達をもたらした。現在のパラダイムがこの傾向を維持できるかどうかはわからない、しかし生は加速し続け、都市化は私たちを迫りくるシンギュラリティへと向かわせる主要な力であり続けると、私は思っている。これがどう展開するかが、地球持続可能性についての多くを決めるのだ」と述べるのでした。

「訳者解説」の1「本書の概要」では、山形浩生氏が「本書の魅力は、随所に見られる『べき乗則』の原理をテコに、あらゆるものをなで斬りにしまくった大胆さにある。人はなぜ老いるのか、生物はなぜ死ぬのか、なぜ身体のでかい動物は長生きするのか、といった問題から都市という奇妙な有機体の謎、そして企業や経済活動まで、本書はすべてべき乗則で解明しようとする。個別の部分についてなら、似たような本はある。生物に関しては本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間――サイズの生物学』(中公新書)などがその典型だし、都市や企業、株式市場などがべき乗則に従う話もすでにたくさんある。人の時間の使い方に関する話は、矢野和男『データの見えざる手』(草思社文庫)などが興味深い分析をしている。各種スケールから見た怪獣などの分析は、柳田理科雄の(いささか野暮にも思える)諸作などがある」と述べています。

3「本書の主要な議論」では、基本的な話は、スケールに基づく様々なものの次元に応じた増え方の差だとして、山形氏は「立方体の辺の長さを倍にしたら、その断面積は4倍になり、体積(ひいては重さ)は8倍になる。人間の25倍の身長を持つウルトラマンは、人間と同じ身体組成なら体重は1万6000倍近い1500万トン強になるはずだ。脚が支えられる重さはその断面積に比例するから、本当なら脚の太さも1万6000倍必要になるが、人間の体型のままならば600倍にしかならない。とうていこの体重は支えきれない、という話だ。ちなみにウィキペディアによると、設定上はウルトラマンの体重は3万5000トンなので、ずいぶんかろやかな身体組成らしい。人間の体重の400倍でしかないので、人間並の脚の太さで十分に支え切れて余りある。なかなかよく考えられた設定なのかもしれない」と述べます。

そして、4「ビジネス・経済への応用」として、山形氏は「企業も生物と同じように、死は避けられないらしい。あらゆる企業は半世紀ほどで死ぬ(潰れる)。そして、その原因も本書は描き出す。生物においては內部のネットワーク構造の発達が機能不全と死の原因となるように、企業内部の細かい規定やしがらみの発達、効率性のための特化が企業の硬直性を招いて死につながるらしい。数百年も続く不死の老舗企業は、生物と同じく小さなニッチで慎ましくまわし、変化を極力避けることで長寿を達成したようだ」と述べるのでした。 『法則の法則』(三五館)

『法則の法則』(三五館)

本書は、とにかくスケールが大きい本です。一条真也の読書館『サピエンス全史』で紹介したユヴァル・ノア・ハラリの著書、一条真也の読書館『危機と人類』で紹介したジャレド・ダイヤモンドの著書、一条真也の読書館『人類とイノベーション』で紹介したマット・リドレーの著書、一条真也の読書館『21世紀の啓蒙』で紹介したスティーブン ピンカーの著書、一条真也の読書館『ブループリント』で紹介したニコラス・クリスタキスの著書、そして一条真也の読書館『Humankind 希望の歴史』で紹介したルトガー・ブレグマンの著書などもスケールは大きいですが、本書は人文系だけでなく、物理学の視点も入ってくるので、さらなるスケールの大きさを持っています。現代物理学における大統一理論とか万物理論などのくだりを読んで、拙著『法則の法則』を書くときにそれらを猛勉強したことを思い出しました。こういうスケールの大きな本を読むと、視野が広がって、気持ちが良いです。