- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2200 芸術・芸能・映画 『村上春樹 映画の旅』 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館監修(フィルムアート社)

2022.12.27

『村上春樹 映画の旅』早稲田大学坪内博士記念演劇博物館監修(フィルムアート社)を読みました。「早稲田大学演劇博物館 2022年度秋季企画展『村上春樹 映画の旅』」の公式図録です。村上春樹による寄稿「自分自身のための映画」が収録されています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「小説家 村上春樹の創作活動に映画が与えたもの」として、「通っていた映画館や学生時代に読んでいたシナリオ、エッセイや小説のなかに登場する数々の映画、そして小説を映画化した作品などに冠する豊富な資料を辿りながら、村上文学と映画の世界を旅する展覧会の公式図録。監修 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館」「村上春樹書き下ろしエッセイ収録」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「豊富な図版に加え、村上作品の映画化を手がけたイ・チャンドン、濱口竜介のインタビュー、アーロン・ジェロ―、長谷正人、髙村峰生、小澤英実、木原圭翔、岡室美奈子など、豪華執筆陣による論考も掲載。『村上春樹著作登場映画リスト』などの資料も充実の一冊です」「展覧会 村上春樹 映画の旅」「2022年10月1日(土)~2023年1月22日(火)早稲田大学演劇博物館 2階 企画展示室」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

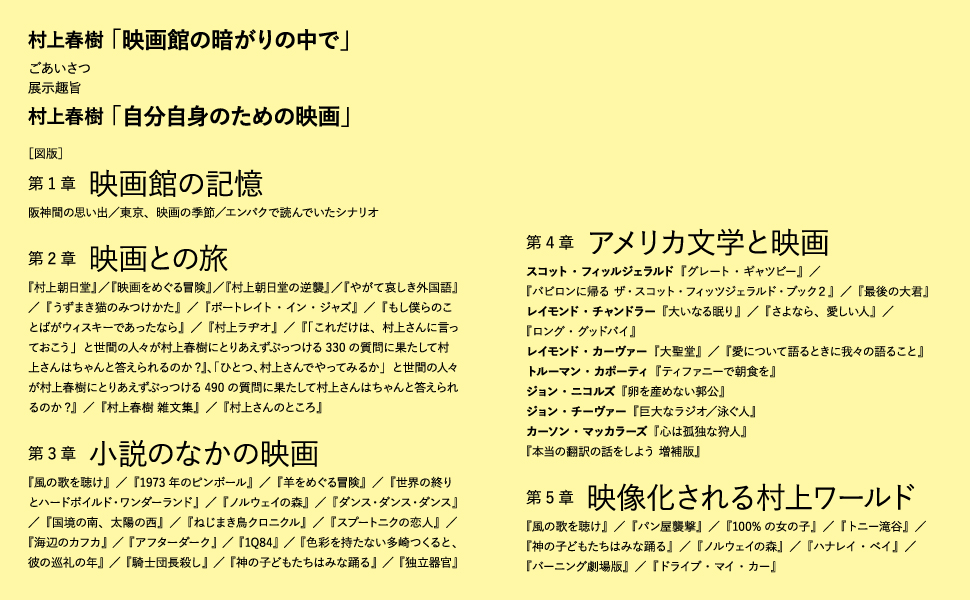

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

村上春樹「映画館の暗がりの中で」

「ごあいさつ」

「展示趣旨」

村上春樹 「自分自身のための映画」

Ⅰ 図録編

第1章 映画館の記憶

第2章 映画との旅

第3章 小説のなかの映画

第4章 アメリカ文学と映画

第5章 映像化される村上ワールド

アマゾンより

アマゾンより

Ⅱ 論考編

アーロン・ジェロー(日本映画史、メディア史)

長谷正人(映像文化論、文化社会学)

髙村峰生(英米文学・文化、比較文学/表象文化論)

小澤英実(アメリカ文学・文化)

木原圭翔(映画研究、テレビ論)

岡室美奈子(テレビドラマ論、現代演劇論)

インタビュー イ・チャンドン

(映画監督、『バーニング 劇場版』)

インタビュー 濱口⻯介

(映画監督『ドライブ・マイ・カー』)

川﨑佳哉(映画研究、表象文化論)

Ⅲ 資料編

「村上春樹著作年譜」

「参考文献」

「村上春樹著作登場映画リスト」

「展示リスト」

早稲田大学演劇博物館の前で

早稲田大学演劇博物館の前で

「展示趣旨」で、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館助教の川﨑桂哉氏は、「学生時代の村上は、映画館に足繁く通い、浴びるように映画を見ていたという。しかし、当時の村上と映画の関係はそれだけではない。早稲田大学在学時村上は、よく演劇博物館の図書室を訪れ、まだ見たことのない映画のシナリオを読んでいた。文字だけのシナリオを読むことを通して、頭の中で映像を生み出し、一つの世界を構築すること。この学生時代の習慣は、作家本人が認めているように、後の小説家としての創作活動に多大な影響を与えたはずだ。言い換えれば、村上の小説世界では、映画的な想像力が大きな場所を占めていると考えることができるのである」と書いています。

村上春樹氏は、「自分自身のための映画」の冒頭を、「10代から20代前半にかけてのことだが、映画にずいぶん夢中になっていて、文字通り映画館に入り浸っていた時期があった。だから大学も映画科のあるところ……ということで早稲田大学の文学部を選んで入学した。できればシナリオ作家になりたいなと漠然と考えていた。当時観ていた映画は主にアメリカ映画(いわゆるアメリカン・ニューシネマ)、フランス映画(もちろんゴダールとトリュフォー)。それから古い白黒のポーランド映画も僕の好みだった。日本映画では毎週のように「歌舞伎町東映」に東映のヤクザ映画を観に行った(異議なし!)。池袋の文芸坐でオールナイトの特集ものを観るのも好きだった。豊田四郎特集とか、成瀬巳喜男特集とか、黒澤明特集とか。何しろ体力だけはあったから」と書きだしています。

また、村上氏は真面目に大学に通わなかったことをカミングアウトしつつも、「ただ演劇博物館にだけはけっこう真面目に通って、映画のシナリオを読みまくった。演劇博物館には古今東西の映画シナリオが揃っていて、映画館に行くお金がない時には(そういうことはしょっちゅうだった)、シナリオを読みながら自分の頭の中で勝手に映画をこしらえて時間を潰していた。だから今でも、その映画を実際に観たのか、あるいは自分の頭の中で勝手に映写していたのか、わからなくなることがある。実際の映画を観て『あれ、こんな映画じゃなかったよなあ』と首を捻ってしまうこともある(実際の映画は観てなかったんだ)。大学の図書館にはほとんど行かなかったが、演劇博物館にだけは足繁く通った。そのような経験は、小説家になってからずいぶん役に立ったという気がする。自分で小説の文章を書きながら、その光景を頭の中で映写していくことが今でも僕の習慣になっている」と述べています。

村上氏の卒業論文は、「アメリカ映画における「旅」の思想」でした。本人いわく「2週間ほどで適当にでっち上げた」とのことで、それが指導教授の印南高一先生に褒められてAプラスをもらったときには心底驚いたそうです。「こんないい加減なものを卒論と呼べますかね」と叱られるのではないかとビクビクしていたからです。村上氏は、「でも印南先生は僕の書いたものを評価してくれ、『君はゆくゆくものを書く道に進むといいい』と励ましてくださった。僕が早稲田大学在学中に、誰かから温かい言葉をかけてもらったのはおそらく(まず間違いなく)、その時だけだったと思う」と書いています。良い話ですね。

村上春樹が読み込んだ映画シナリオ

村上氏は、時々「シナリオを書いてみませんか」と頼まれることがあるそうです。でもまず引き受けないことにしているといいます。村上氏は、「シナリオを書くよりは、自分の頭の中で勝手に映画をこしらえている方が、遥かに気楽で簡単だからだ。進行をカット割りしたり、人物の仕草をクローズアップしたり、音楽をつけたり、小道具を揃えたり、ズームしたり、フェイドアウトしたり……そういうのをすべて、筆一本で自由に気ままに片付けていくことができる。人手も時間もお金も、何ひとつかからない。小説を書き進めながら、同時に頭の中で自分自身の映画を――自分だけの映画を――こしらえていく。そのような技術が身についたのも、貧乏で映画館に行くお金がなくて、しょうがなくシナリオを読みまくったおかげかもしれない」と述べるのでした。

若きの日の村上春樹が通った映画館

若きの日の村上春樹が通った映画館

第1章「映画館の記憶」の冒頭には、「ある文章において村上は、映画を見るという行為がかつては『祝祭的儀式』であったと表現している(『映画をめぐる冒険』3頁)。それは、あらゆる映画鑑賞にあてはまるわけではなく、まだ映画館でしか映画を見ることができない時代の体験と結びついた、暗闇のなかでのみ遂行され得る特別な儀式であった」と書かれています。この村上氏の映画鑑賞=儀式という見方は、わたしは全面的に賛成です。というか、映画館ほど儀式にふさわしい場所はないと思います。なぜなら、映画館とは暗闇を有する人工洞窟だからです。

拙『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)にも書きましたが、儀式というものは古代の洞窟で誕生したと言われています。ネアンデルタール人の埋葬も洞窟の中でした。そして、映画館とは人工洞窟であるというのが、わたしの考えです。その人工洞窟の内部において、わたしたちは臨死体験をするように思います。なぜなら、映画館の中で闇を見るのではなく、わたしたち自身が闇の中からスクリーンに映し出される光を見るからです。闇とは「死」の世界であり、光とは「生」の世界です。つまり、闇から光を見るというのは、死者が生者の世界を覗き見るという行為にほかならないのです。つまり、映画館に入るたびに、観客は死の世界に足を踏み入れ、臨死体験するわけです。わたし自身、映画館で映画を観るたびに、死ぬのが怖くなくなる感覚を得るのですが、それもそのはず。わたしは、映画館を訪れるたびに死者となっているのでした。

第2章「映画との旅」では、映画について言及した村上氏の著書の数々が紹介されますが、最後に『村上さんのところ』(新潮社、2015年)が紹介されます。同書の解説には、「読者からおすすめの白黒映画について尋ねられた村上は、『白黒映画といわれてまず頭に浮かんでくるのは、『生きる』(黒澤明)と『東京物語』(小津安二郎)ですね』と返事している(『村上さんのところ』141頁)。これらの映画は、日本を代表する監督たちによる、さらにそれぞれの代表作の一本といっていいだろう。村上と日本映画の関係はこれまでほとんど語られてこなかったものの、彼の文学について考えるうえで極めて重要なのではないだろうか。デビュー以来、常に新しい日本文学の形を示し続けてきた村上については主にアメリカをはじめとする外国文化からの影響が頻繁に語られてきたが、日本映画、特に古典的な時代の作品からの影響に注目することは、これまで見逃されてきた村上文学の魅力の発見に繋がるに違いない」と書かれています。これは非常に興味深いですね。

「論考・インタビュー」では、「村上春樹における映画と文学の交流」というアーロン・ジェロー(日本映画史、メディア史)氏のエッセイの中で、映画史家の四方田犬彦氏が「村上春樹は彼の手持ちの映像に応じて小説を書いた。読者は読者の映像に応じて、それを読み解いた。心のなかで、それぞれの映画を上映した、と言ってもいいだろう」と述べたことが紹介されています。村上春樹の小説を読む体験はまるで映画体験そのものである、という主張です。また、アーロン・ジェロー氏は以下のようにも述べています。 「大森一樹監督による『風の歌を聴け』(1981年)の映画化以来、『ノルウェイの森』(2010年、トラン・アン・ユン監督)の例外を除き、村上のベストセラー長編小説は映画化されていない。一方で山川直人監督による『パン屋襲撃』(1982年)や市川準監督の『トニー滝谷』(2005年)から、イ・チャンドン監督の『バーニング劇場版』(2018年)や濱口竜介監督のアカデミー賞受賞作品『ドライブ・マイ・カー』(2021年)に至るまで、村上文学の映画化はほとんど短編からである。村上が自作の映画化に対してなぜこのような態度をとってきたかをめぐり、さまざまな憶測がある。『風の歌を聴け』の映画化に対する村上の不満があったとか、長編小説の独特な村上ワールドは映画化不可能だからなど。だが、それでも映画化が成功している例が多々あるので、映画化の不可能性よりもその事例が示す可能性にまず目を向けないといけないだろう」

長谷正人(映像文化論、文化社会学)氏のエッセイ「サブカルチャーとしての村上春樹と自主映画」では、1980年前後、日本映画は、50年代には栄華を誇っていた東宝や松竹といった撮影所を中心とした大規模な映画製作システムがうまく作動しなくなって、代わって8ミリや16ミリを使って低予算で自分たち独自の個性をもった作品を作る自主映画のブームが起きていたことを指摘し、長谷氏は「私を含めて、当時の大学周辺は8ミリカメラを回して劇映画を作ることに熱中する人びとで溢れ返っていた(毎日キャンパスのどこかで撮影現場に出くわした)。ちょうど一世代前の若者たちが、ギターを使ってフォークソングやロック音楽を演奏して自分たちを表現してみることに喜びを感じたように、この時代の若者たちは、それまで企業によって製作された商品だった映画(東宝の文芸作品、松竹のホームドラマ、東映の時代劇とやくざ映画、日活のアクションとロマンポルノ)の定型化された作品に飽き飽きして、下手くそでも自分たちの手作り感覚をもった身近なイメージ世界として映画を作ってみたいと考えたのだ」と述べます。

また、村上春樹氏は、大手の映画会社に対してではなく、自主映画界の監督だけに自作の映画化を許可したそうです。長谷氏は、「そのことには十分に文化史的な意味があるのだと思う(他にも大手映画会社から映画化の打診があったことは、村上の『僕がなんで映画化を大森さんにしたかというと』という発言からも明らかである)。つまり村上は、映画撮影所が作るような、有名俳優が感情移入しやすい物語を演じる映画としてではなく、素人臭い役者たちによって演じられるような、監督独自の感覚によって作られた低予算作品のほうが自作に相応しいと考えていたということだ」と述べています。さらに、長谷氏は「70年代に登場した、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、フランシス・フォード・コッポラのニュー・ハリウッド映画の三羽ガラスは、大衆的な「ドラマツルギー」(西部劇やロマンチックコメディのような)で成り立っていたハリウッド映画産業が崩壊してしまった後に、映画という機械技術を玩具のように扱って私的世界を表現する文化に作り変えようとした変革の担い手だったということだろう。その意味でコッポラの映画もまた、この時代のサブカルチャーの転換点を印づけるものだったのである」と述べるのでした。

小澤英実(アメリカ文学・文化)氏のエッセイ「〈私〉が消えて物語が始まる 村上春樹とアメリカ映画」の冒頭には、「村上作品を彩るさまざまな映画や音楽や小説の固有名詞が示すように、村上にとってのアメリカがなによりもまずアメリカ文化であったことは、その作品世界に決定的な影響を与えているように思われる。1983年に発表した『記号としてのアメリカ』というエッセイで村上は、『僕は実体としてのアメリカには殆んど興味がない』と述べている。『僕に興味があるのは、僕が僕自身の時間性の中で認識するアメリカであり、あるいは想像するアメリカである。それはつまり、小さなガラス窓からのぞきこむアメリカである。そのガラスはロックンロールであり小説であり、ある場合は純粋な情報――情報であるというだけの理由で成立している情報――である』。なかでも日曜日になると父親に連れられて西部劇や戦争映画を観たという子ども時代から、年に2百本観たという大学時代にいたる映画体験は、時間が空けば『映画でも行こう』となる登場人物たちの行動パターンさながら、もはや身体的なレベルで作家に刻み込まれたものだろう」と書かれています。

また小澤氏は、「『風の歌を聴け』(1979年)から『東京奇譚集』(2005年)までの作品内に言及されている映画をすべて抽出し分析した明里千章が述べるとおり、その言及には登場人物が実際に映画を観るケースと、『まるで○○みたい』と直喩として登場するケースがあるが、とりわけ後者の場合、○○には『インディ・ジョーンズ』『ブレード・ランナー』『ジュラシック・パーク』といったハリウッドのタイトルが並び、この用法が意外に多いことに気づく」とも述べ、こうした村上作品における映画からの影響を、四方田犬彦氏が「1本のフィルムのなかに監督は既成の多くの音楽作品を引用して、モザイクを構成することができる。村上が小説でなそうとしているのも、ある意味でそうした映画的記憶のコラージュかもしれない」と述べていることを紹介します。そして、小澤氏は「ここでたとえばゴダール映画のコラージュを思い浮かべてみると、ゴダールのそれが映画内映画であるのに対し、小説内に埋め込まれる映画とはあくまで文字であり、いわばひとつの比喩である。村上作品に鏤められた固有名詞の間テクスト性とは、自作を言及した作品がひらく別のフィクショナルな時空へと繋ぐ、無数に伸びたある種のトンネル(村上ワールド風に言えば「壁抜けの井戸」)であり、それは厳密に言えば、物語という大きな乗り物を駆動する微小なパーツとしての『映画的想像力』というべきものだろう」と述べています。

さらには、村上氏の小説にはサイレント映画からブロックバスターやB級ホラーまで、多彩なアメリカ映画が引用される一方、ハリウッドのスペクタクル映画には批判的なゴダールの映画にも頻繁に言及があることを指摘し、小澤氏は「そのゴダールが『人は夜眠るものだが、映画館は人が暗闇のなかで目を開いて眠る唯一の場所だ。(・・・)映画、それは目覚めたまま眠ることを可能にしてくれるものだ』と映画を定義しているのを聞くと、映画を観る行為と村上の創作がいかに分かちがたく結びついているかがみえてくる。冒頭に引いたカフカ少年のことばが示すように、村上作品においては、小説を読むことや映画を観ること――さらに作者が小説を書くことも――ひとしく映画館の暗闇のなかで夢を見るような、ひどくプライヴェートな儀式である。そして村上の作品世界では、作家も登場人物も、その夢のなかのスクリーンに流れる映画の内部に巻き込まれ痕跡を残していくことで、夢から覚めたあとの現実を改変していく。先に触れた『記号としてのアメリカ』で、ロックンロールや小説を聴いたり読んだりする行為に『小さなガラス窓からのぞきこむ』という、ヒッチコックの『裏窓』を思わせるような視覚的な比喩を用いていることも、翻って見る/観るという行為が彼の創作において大きなウェイトを占めていることを裏付けているかもしれない」と述べます。

そして、映画を観るという体験が、客席にいる自身の眼差しとカメラの眼差しのあいだを行き来しながら、眼差しの対象である登場人物たちの心中に「他人の靴を履くように」潜りこんでゆくことだとすれば、その映画体験を別の映画作品として昇華することは、視点の問題をはらむがゆえに不可能だとしながらも、小澤氏は「だが一人称と三人称を小説内で並走させるマーロウ流の仮説システムを使えば、物語に介入する想像力を備えた観客の立場から物語を語ることが可能になる。村上の作品が私小説的に受け取られる一方で、同時に多くの読者が”村上の物語には自分のことが書かれている”と感じ、その語りに惹き込まれていくのも、〈三人称視点を内在する一人称の語り手〉という『ガラス窓』の効果だろう。そう、村上作品の『僕』とは、かつて村上自身が覗きこみ、いまや覗きこむよう読者を誘うひとつの小さなレンズだ――その暗闇のなかで〈私〉が消えて、物語がはじまる」と述べるのでした。この小澤氏の論考には非常に刺激を受けました。

川﨑佳哉(映画研究、表象文化論)氏のエッセイ「『非日常のトンネル』をくぐり抜けて 村上春樹と映画の『反編集作業』」では、幼い頃から荒野を馬が駆けるジョン・フォードの西部劇に夢中になり、学生時代には同時代的に『イージー・ライダー』や『2001年宇宙の旅』などを見ていた村上氏にとって、映画と旅は固く結びついていたとして、川﨑氏は「作家になってからの村上は、小説のなかでさまざまな旅を描いてきた。羊を見つけるための北海道への冒険(『羊をめぐる冒険』)、行方不明の女友達を探すためのギリシャへの旅(『スプートニクの恋人』)、過去の友人たちともう一度話すための「巡礼」(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』)。これらはほんの僅かな例だが、村上文学で繰り返し描かれるそれらの旅においては、主人公たちがときに疲れ切った身体でおこなう移動それ自体が物語を駆動させてきた。そこには、かつて映画に見出した『「旅」の思想』が反映されているのかもしれない」と述べます。

そもそも映画館で映画を見るという行為自体が村上氏にとってある種の「旅」の経験であり、そのことが彼の創作と何らかの関係を持ってきたのではないかと川﨑氏は言うのです。川本三郎氏との共著『映画をめぐる冒険』において村上氏は、足繁く映画館を訪れていた学生時代の習慣を「儀式としての映画館通い」と表現し、「若い人々の多くは今もかつての僕自身と同じようにチケットを買って非日常のトンネルの薄闇の中に身を沈めている」と書いていることも紹介しています。川﨑氏は、「たとえば西部のガンマンや異形の怪物などが暗闇のなかで映し出される映画館という建物は、よく考えると相当に奇怪な空間であり、暗闇のなかであらゆる想像が働き得る井戸という物体と案外近い存在なのではないだろうか。重要なのは、村上における井戸が異界に通じているように、映画館の暗闇も別の世界へと観客を誘うということである。では、そこで観客=村上は、一体何と出会うのだろうか。映画とは、スターたちが演じる魅力的なカップルから想像上の宇宙人までがスクリーン上を跋扈するイメージの貯蔵庫であり、「非日常のトンネル」の先にはそうしたイメージの世界が広がっている。そして、これらの無尽蔵に思えるイメージこそが、村上の創作と深く関係しているように思われるのだ」と述べています。

四方田犬彦氏は、さまざまな映画から影響を受けている村上が自身の小説において「映画的記憶のコラージュ」を形成しようとしているのかもしれないと指摘しています。川﨑氏は、「そのようなコラージュが可能となるとすれば、その前に映画をバラバラの記憶=イメージに解体する必要があるだろう。その解体こそが、一本の映画を『イメージの集積』に戻すための『反編集作業』である。『反編集作業』を経たイメージは、村上の頭の中(「意識の核」?)に入っていくことで、もともとの映画の筋から離れて『断片的で混沌とし』たものになるだろう。しかしだからこそ、それらのイメージは小説を書く際にインスピレーションを与えてくれるのではないだろうか」と述べます。

小説家の川上未映子氏との対談において村上氏は、自身の執筆のプロセルについて「小説を書いていると、いろんなものが出てくるじゃないですか。バットだとか、騎士団長だとか、鈴だとか、いろんなものが次々に出てくる」と説明しています。川﨑氏は、「この説明から明らかなように、村上の小説に登場するこれらの重要な要素は『断片的』かつ(規則などを持たない)『混沌』としたものである。ところで、ここで言及されている『騎士団長』は、小説のなかでエドワード・G・ロビンソンや『波止場』のマーロン・ブランドや『殺しの分け前/ポイント・ブランク』のリー・マーヴィンら映画スターたちの顔真似のようなことをしてみせる。これらの映画のイメージも、まさに『断片的で混沌とし』たイメージのなかから現れてきたものに違いない」と述べるのでした。この川﨑氏の論考も非常にスリリングでした。村上春樹氏について語る逸材の登場に、わたしは驚きつつも喜ばしく感じました。最後に、早稲田大学の先輩である村上氏の映画の本が出た同じ年に、拙著『心ゆたかな映画』(現代書林)を上梓できたことを本当に嬉しく思います。