- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2238 オカルト・陰謀 『死の海』 後藤宏行著(洋泉社)

2023.05.09

山も怖いが、海も怖い。一条真也の読書館『死に山』で紹介したノンフィクションに続いて、日本人が書いたノンフィクションの名作『死の海』後藤宏行著(洋泉社)を紹介します。「『中河原海岸水難事故』の真相と漂白の亡霊たち」を読みました。著者は、1972年生まれ、岩手県出身。東洋大学文学部印度哲学科卒。現在は、現象学的ゴーストハンターとして調査執筆を行っているそうです。公益社団法人日本シェパード犬登録協会(JSV)本部審査員。

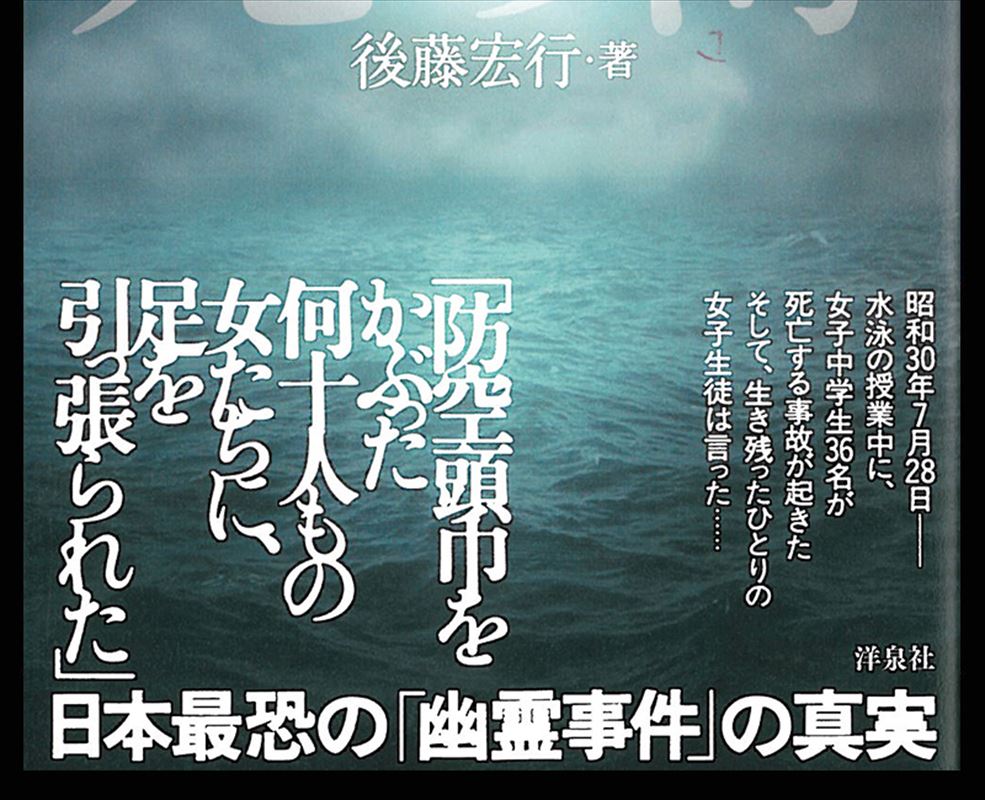

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「昭和30年7月28日――水泳の授業中に、女子中学生36名が死亡する事故が起きた。そして、生き残ったひとりの女子生徒は言った……『防空頭巾をかぶった何十人もの女たちに足を引っ張られた』「日本最恐の『幽霊事件』の真実」と書かれています。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「昭和30年(1955)7月28日――天気は快晴、風も波も穏やかで、絶好の海水浴日和だった。この日、三重県津市の中河原海岸では、同市の橋北中学校の生徒約400名が参加する水泳の授業が行なわれていた。そして、生徒たちがいっせいに海へ入った直後、異変が起こる。突如として溺れだす生徒が続出し、女子生徒36名が溺死するという大惨事となったのである。事故原因をめぐっては、諸説囁かれたが、今なお明らかにはされていない。しかし……事故の生き残りの女子生徒の証言が思わぬ波紋を呼んだ。『防空頭巾をかぶった何十人もの女たちに足を引っ張られた……』悲劇から64年――日本最恐の『幽霊事件』の真実が、明らかになる……」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 昭和30年7月28日

第1章 スケープゴート

第2章 「防空頭巾の亡霊」は

どこからやってきたのか

第3章 法廷の記録と事故原因

第4章 水難事故の黒い影

第5章 週刊誌の記事が

すべての発端だった

第6章 決裂と思い十字架

第7章 女子生徒たちを引きずり

込んだ「亡霊」の正体

第8章 あの日、彼女は何を見たのか

――真実の告白

終章 水難事故と震災

「資料編」

「あとがき」

「参考資料」

序章「昭和30年7月28日」に、こう書かれています。

「『中河原海岸水難事故』は自然現象に起因する事故である。水泳の授業中、波や潮の急激な変化(諸説ある)に飲まれ、36名の尊い命が失われた悲しい事故だ。しかしながら、この悲劇は事故と呼ぶにはあまりにも複雑で、多くの疑問と謎を抱え込む事態となった。そればなぜか。理由はふたつある。ひとつは、学校の授業中に起こった事故であったがゆえに、学校側、特に引率の教員の責任が厳しく問われ、裁判となったこと。もうひとつは、溺れて意識を失った女子生徒のひとりが、海中より異形の『女たち』が現れ、『自分を海に引きずり込んだ』と証言したことで、『怪談』がクローズアップされ、さまざまな因縁話を吸い寄せる引力を有してしまったことである。あまりにも悲惨な災害は、人災であれ天災であれ一種の『真空』を作る」

著者によれば、わたしたちは大きな喪失を体験すると、言葉の出口を失うことがあるといいます。日常を破壊する悲劇は、人々を不安に陥れ、存在の感覚を宙吊りにしてしまうというのです。それまであった「過去・現在・未来」と続く時間の流れは消失し、そこに不安だけが瀰漫する。そして、人生は暗転し「不眠の夜」へと変わるとして、著者は「人間の歴史にしばしば起こるこうした状況が、三重県津市の水難事故のあとにこの地にもたらされ、事故の余波を未だ心の奥に抱えている人々がたくさんいる。現実の事故や事件、大災害や戦争に関連して、しばしば『怪談』が流布するのは、存在論的不安と、言葉と生の出口をふさがれてもがき苦しむ人間の性でもあるのだろう。人間は真空に耐えられない存在である。だから、『怪談』という空気――それがどんなものであれ――のチューブを引っ張り込もうとする」と述べています。

事故当日に生徒たちを引率した教員たちを告発した刑事裁判、また事故の犠牲となった生徒の遺族が市を訴えた民事裁判とその後の和議において、法的にこの事故には幕が下ろされています。しかし、遺族や地域住民、学校関係者、教育行政に携わる人たち、特に事故の犠牲となった生徒と一緒に机を並べていた生徒たちにとって、事故は終わってはいないとして、著者は「むしろ、事故当事者、関係者の誰もが、事故とともに生きていくという、あまりにも重い十字架を背負わされたのである。そして、事故後に発生し、繰り返しよみがえる事故にまつわる『怪談』も同様だ。海の向こうから波間をぐいぐいと進み近づいてくる、『防空頭巾の亡霊』たちの鮮烈なイメージは、今なお私たちの中にある」と述べるのでした。

第1章「スケープゴート」の「吊るし上げられた教員たち」では、事故後、真っ先に浮上したのが、学校側の「管理責任問題」であったことが紹介されます。特に国会における反応は異常なまでの早さで、なんと事件翌日の7月29日の祝儀ん法務委員会(御膳1時24分開議)で早くも事故が議題として挙がりました。そこで検事(刑事局長)の井本台吉は「みぞ」について発言しています。これは事故発生の原因ともされた「澪」のことで、海底にできている溝、凹み、くぼみのことです。現場近くの海岸は遠浅ではあるが、干潮時の波打ち際から遠くない距離に、浅瀬が点々と存在しました。また海岸の間を流れる潮流によって、浅瀬と海岸の間に「深み=澪」が南北に細長く形成されていました。

事故発生直後のようす(本書より)

事故発生直後のようす(本書より)

満潮時には潮流が海岸と浅瀬の間を激しく通過し、次々と深みをえぐる地勢となっているとして、著者は「特にこの自然現象が、女子生徒たちが溺れた事故現場付近の安濃川河口付近で顕著だったとされる。河口から流れ込む川の水と相まって、独特の地形を形成していたとみられる。ただし、中河原海岸が市が認めた公式な海水浴場ではないにせよ、津市民が普段から遊び、慣れ親しんだ海水浴場であったことは確かである。つまり、当初から危険な海岸であれば、そもそも学校行事での使用を津市が許可するはずもなかった」と書いています。

救助のようす(本書より)

救助のようす(本書より)

「事故のあと、教員たちは一新された……」では、著者は「第二次世界大戦の終結から10年、当時の人々にとって戦争による陰惨な『大量死』の記憶はまだ鮮明だった。戦時中、津の街にも焼夷弾が降り注ぎ、焼け野原となった。多くの人々が、苦痛のなかで死んでいった。それは、民間人の大虐殺そのものだった。戦争の記憶もまだ生々しいところへ、無辜の少女たち36名が、無残な死を遂げたのだ。地方で起きた水難事故だが、その被害とインパクトはあまりにも大きかった。津の人々は、この大惨事にどうやって対峙したのだろうか」と述べます。水難事故は自然現象に起因する事故です。しかし、そんな理由で誰も納得はしませんでした。「犯人を見つけろ!」「速やかな解決を成せ……!」といった声が挙がるのは当然の流れでした。著者は、「市民、国民の声を敏感に察知した警察は迅速に動き、教員たちを生贄の羊にすることで、事故の早期幕引きを図った……そうは考えられないだろうか」と述べるのでした。

第2章「『防空頭巾の亡霊』はどこからやってきたのか」の「戦争が終わり、ようやく訪れた『平時』」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「三重県津市で起きた中河原海岸水難事故は、日本社会に大きな衝撃を与えた。荒天でもなく、過去に水難事故が相次いだ場所でもない、穏やかな海で起こった悲劇だった。学校の正規の授業中、引率の教員が見守るなかで36名もの尊い命が、突如として失われたのである。事故後、従来の海岸や河川での水泳授業の危険性を問う声の高まりとともに、結果として全国の小中学校へのプール設置が一挙に進んだ。体育館と並び、今となっては当たり前のようにどこの学校にでもあるプールには、誰もが子ども時代の思い出とともに、ある種の郷愁を感じるものだ。私たちには見慣れた風景となった学校プールの設置は、中河原海岸水難事故によってもたらされたのである」

「水難事故という『世界の裂け目』」では、中河原海岸水難事故からわずか2ヵ月前、昭和30年(1955)5月11日、岡山県の宇野港と香川県の高松港を結ぶ宇高連絡船「紫雲丸」(1480トン)が、同じく宇高連絡船「第三宇高丸」(1282トン)と衝突したことが紹介されます。国鉄(当時)の所有する紫雲丸は、この事故がなんと5度目でした。著者は、「『国鉄戦後五大事故』というものがある。国鉄が営業路線や航路で起こした事故のなかで、死者が100名を超えた5つの事故を指す。そのうち海上事故はこの紫雲丸の事故と、昭和29年(1954)9月、洞爺丸をはじめとする青函連絡船5隻が沈没した「洞爺丸事故」のふたつである」と述べています。

「紫雲丸事故」は小中学校の修学旅行生100名以上を含む、死者168名・負傷者122名という多数の被害者を出した、海上交通史に残る大惨事でした。著者は、紫雲丸事故からわずか2ヵ月後に起きた中河原海岸水難事故の報道が、当時の日本国民に紫雲丸事故の悲劇を再び想起させたことは想像に難くない。わずか2ヵ月の間に、衝撃的なふたつの水難事故が立て続けに起こったのである。また、紫雲丸事故と中河原海岸水難事故という、ふたつの悲劇にはいくつかの共通項があった。第一に社会に大きな衝撃を与えた事故であったということ。そして、事故の犠牲となったのが、小中学生であったということ。さらに……事故後の報道合戦の最中に一種の”怪談”が流布したこと」と述べます。

紫雲丸の怪談とは、どのようなものだったか。紫雲丸は、沈没事故を起こしたのちも引き揚げて利用されました。しかし、その後も事故を起こし続け、ついにあの大惨事を起こしましそしてとうとう”死雲丸”と呼ばれるようになったのでした。紫雲丸はこの事故ののちに船名を「瀬戸丸」へと変更しました。その変更理由を「”紫雲丸”は”死雲丸”で縁起がよくないから」とする説もあるといいます。著者は、「日本列島にまるで『水難の相』が出ていたかのような有り様である。当時の人々にとって、水難事故の頻発は、偶然の一言では片づけることのできない、祟りや呪いにも似た感覚だったにちがいない」と述べます。

ようやく終わった戦禍が、平穏な日常生活に置き換わったと思っていた矢先、突然足元を揺るがすような事故が立て続けに起こったのです。著者は、「やっとの思いで日常生活へ回帰しつつあった戦後日本の人々は、繰り返し起こる事故に対してどんな視線を向けていたのだろうか。作家・水上勉の『飢餓海峡』(1963年)、中井英夫『虚無への供物』(1964年)など、洞爺丸事故をモチーフとして、人間の生きる世界を根こそぎにするような、虚無を描いた文学作品が発表されたのは偶然ではないだろう」と述べています。

津市の教育長は昭和30年6月そして7月と、「紫雲丸が沈没した際に多数の犠牲者が出たのは泳げない者が多かったからである。津市は日本の古式泳法・観海流の発祥の地でもあり、泳げない者の水泳力をつけること」を主眼とし、かつ水泳を正規の授業として行なうよう念を押していたといいます。著者は、「対岸の火事などではなく、むしろ紫雲丸事故が起きたがために、教育関係者は水難事故が起きた際に『泳げないことで、溺死する生徒が出ないように』との強い願いで、この年の水泳計画を主導していった」と述べるのでした。

「女性自身」の記事(本書より)

「たくさんの女の人がひっぱりにきた」では、事故から8年後の昭和38年(1963)、週刊誌『女性自身』(昭和38年7月22日号)が「恐怖の手記シリーズ(3) 私は死霊の手からのがれたが…ある水難事故・被害者の恐ろしい体験」と題する、事故の生き残りの女生徒の手記を掲載したことが紹介されます。執筆者は梅川弘子さん(記事掲載当時21歳)でした。「手記」と謳ってはいるが、のちに本人に確認したところ、「インタビューを記者が文字に起こしたものだった」ようです。いずれにしろこの記事が、中河原海岸水難事故の「怪談化」の決定打となったのでした。

犠牲者への慰霊(本書より)

犠牲者への慰霊(本書より)

第5章「週刊誌の記事がすべての発端だった」の「黙殺された告白――臨死体験」では、梅川さんは防空頭巾の亡霊の話などしていなかったことを指摘しています。しかも、事故のとき、彼女はいわゆる臨死体験をしていたことも紹介されます。しかし、取材者は梅川さんの臨死体験談はスルーして、ありもしない亡霊談を記事にしたのでした。著者は、「取材者は取材対象者から『聞きたい話を聞く』という前提がある。もちろん、梅川さんを取材した数々のメディアは、『防空頭巾の亡霊を見たのか』あるいは『見ていないのか』が取材の眼目であったことは明らかだ。誰も彼も、『あなたは防空頭巾の亡霊を見ましたか?』だけを問うのである」と述べています。

見たいものしか見ない、聞きたいことしか聞かないというのが人間という生き物で、それをエトムント・フッサールは、「意識とは何かについての意識である」と言いました。すなわち、それは同時に何か以外については消え失せるという意味です。著者は、「亡霊を見たか? 亡霊を見ていないのか? 質問者の意識がそれだけに傾注していれば、梅川さんの臨死体験は取材者の脳裏をいとも簡単に通り過ぎ、忘却の彼方へと追いやられてしまう。中河原海岸水難事故の、怪談が広まるプロセスにおけるキーマンといえる人物への取材は、こうしたプロセスを経て行なわれてきた事実は、明記しておきたい」と述べます。

「伊勢新聞」の記事(本書より)

「『怪談』はいかなる目的で拡散されたのか」では、この記事について、著者は「事故の生き残りの女性に『防空頭巾の亡霊に足を引っ張られた』と語らせることで、事故原因は、人間世界の理を超えた領域の『超常現象=オカルト』であることを提示しただけでなく、事故の責任を教員や津市に負わせるという意図が微塵も感じられないという点にある」と指摘します。オカルトは真相隠しのツールであると当時に、鎮魂や癒しの、いわば昇華であることも否定できないとして、著者は「『女性自身』の怪談は残された遺族を癒し、犠牲となった生徒たち36名の鎮魂の意味が込められていたのではないだろうか」と述べています。

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

平成23年(2011)3月に発生した東日本大震災後、多くの幽霊譚や怪談が発生し、語られた事実は記憶に新しいとして、著者は「『不謹慎だ』とみる向きもあるかもしれないが、怪談が震災で亡くなった人々への鎮魂や癒しの意味合いがあることも一抹の真実ではある。『怪談』が発生した背景には、そうした物語を呼び込まざるを得ない、必然性があったのである」と述べるのでした。ちなみに、わたしは拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館、サンガ文庫)の「怪談論」で、怪談とは鎮魂と慰霊のグリーフケア文学であるという論を展開します。

第7章「女子生徒たちを海に引きずり込んだ『亡霊』の正体」の「徹底した『女と男』という二項対立」では、著者は以下のように述べています。

「暗闇からやってきて、海の底へ、無意識の方へと女子生徒たちを連れ去ろうとした異形の女たちの存在。そして彼女たちが女子生徒たちに訴えかけてきたもの・・・・・・それは、戦争の記憶そのものでもあった。彼女たちは時間を錯誤している存在である。なぜなら戦争は、すでに中河原海岸水難事故の10年前に終わったのだ。焼夷弾はもう降り注いだりはしない。それなのに戦争中とまったく同じ格好をしているのだ」

戦争中と同じ格好をしている理由は、彼女たちが亡霊だからなのか? 著者は、「否、誰もこの海岸で死んではいないし、海岸に遺体が埋められてもいない。ここに彼女たちが現れる必然性はない。百歩譲って、戦争の犠牲者の亡霊であったとしても、戦争の犠牲者は女性だけではないのだから、女性だけが出てくるのはおかしい。アナクロニズムには理由がある。戦争が終わり、水難事故が起こるまでの10年の断絶を跳躍して飛び越え、戦争の記憶を甦らせるような、『防空頭巾』と『もんぺ』を身につけた異形の女たち。それは、戦争の記憶がようやく『記号』を得て、意識の表層に浮かび上がった瞬間でもあった」と述べます。

戦争は終わり、日本が復興していく中、衣食住の環境も日に日に良くなり、戦争における大量死はすでに身近なものではありませんでした。再び異なる世界の非現実のものとして、遠ざかりつつあったそのとき、多くの女子生徒が、わずかな時間で無残に亡くなってしまう悲劇が起きたのです。著者は、「陽光輝く、伊勢湾の穏やかな内海、波も低く風も静かな夏の日。さっきまでは明るい笑い声を上げてはしゃいでいた子どもたちが、一瞬にして海に飲み込まれ、溺死してしまったのである。10年前の戦争の悪夢――すでに通り過ぎて終わったはずの残酷な世界が、再び人々の前に大きく口を開いたのである」と述べます。

水木しげるも描いた!(本書より)

水木しげるも描いた!(本書より)

そのとき、人々は「そうだ……そうだった……」と思い出したのです。何を思い出したか。それは、この世界が、平和でもなんでもなく、残虐極まりない世界であることを、です。著者は、「同時に記憶の底に押し込めていたものが、蠢き始める。――平和は仮初めにすぎない。すべて嘘だ。残虐で苦痛に満ちて、絶望しか存在しない世界が本当の現実なのだ。楽しく泳いでいただけの少女たちが、あっという間に海に飲み込まれるのが、この世界の現実なのだ。女性、防空頭巾、もんぺ――これらの断片的な戦争の記憶が、象徴的記号となって一挙に無意識の深部から神話的な衣装を纏ってよみがえった」と述べています。

各紙の報道(本書より)

中河原海岸水難事故の怪談とは何だったのか。それは、偽りの平和の裏には薄皮一枚隔てて、10年前の戦争と同じ、理不尽で情け容赦なく人々を殺戮していく、恐ろしい世界が我々を取り囲んでいるという実感をひしひしとよみがえらせ、現実社会の非現実性を容赦なく暴き立てるものでした。著者は、「その普遍的恐怖であり、しばしば存在論的不安に窒息しそうになる、生き残った生者とその子孫たちが苦し紛れに見た、ささやかな夢なのである。良きにつけ悪しきにつけ、中河原海岸水難事故は防空頭巾の亡霊の面影があったことで、風化を免れているのは端的な事実である」と述べます。

「週刊読売」の記事(本書より)

そして、著者は「正直にいうと、怪談抜きで一般に知られたり、現代の若い人に伝えていくことは難しかったと思っている。それが良いことなのかどうなのかは、ここまで読んでくれた読者一人ひとりが判断してほしい」と述べ、さらに、「そっとしておくのも正しいと思うし、私のように無神経にはじくり返すのも、風化させない、事故の記憶と記録を保全するという意味ではなんらかの役には立っているだろう。私にはわからない。結論はおそらく出ない」と述べるのでした。わたしは、本書を読み終えて非常に感動しました。単なる幽霊の正体明かしにとどまらず、民衆の無意識までも視野に入れた怪談発生のメカニズムを解き明かすところなど、まるで上質のミステリー小説を読んでいるようでした。ノンフィクションとしても一流の作品であると思いました。最後に、中河原海岸水難事故の犠牲者の方々の御冥福を心よりお祈りいたします。合掌。