- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0721 オカルト・陰謀 『オカルトの帝国』 一柳廣孝編著(青弓社)

2013.05.06

『オカルトの帝国』一柳廣孝編著(青弓社)を再読しました。本書のサブタイトルは「1970年代の日本を読む」となっており、表紙には小さな赤字で以下のように書かれています。

「隠された知である『オカルト』が白日の下にさらされた1970年代に、私たちはどのような夢を見、熱狂したのか―。科学的合理主義への懐疑から『新しい科学』として登場することで社会に激震を走らせた70年代のオカルトブームを焦点化し、現代に続く『オカルト的なもの』の始原を照らし出す」

編著者の一柳廣孝氏は横浜国立大学教授で、専攻は日本近代文学、日本近代文化史。『「こっくりさん」と「千里眼」』(講談社)や『催眠術の日本近代』(青弓社)といった非常に刺激的な好著があり、わたしも興味深く読みました。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」(一柳廣孝)

第1部 オカルトの日本

第1章:オカルト・ジャパン・シンドローム

―裏から見た高度成長(金子毅)

第2章:小松左京『日本沈没』の意味(長山靖生)

第3章:ディスカバージャパンと横溝正史ブーム(野村典彦)

第2部 メディアのなかのオカルト

第4章:エクソシスト・ショック―三十年目の真実(谷口基)

第5章:「ノストラダムス」の子どもたち(大島丈志)

第6章:宗教書がベストセラーになるとき(住家正芳)

第3部 表象としてのオカルト

第7章:〈霊〉は清かに見えねども

―「中岡俊哉の心霊写真」という〈常識〉(板倉義之)

第8章:1970年代の「妖怪革命」

―水木しげる『妖怪なんでも入門』(清水潤)

第9章:オカルト・エンターテインメントの登場

―つのだじろう『恐怖新聞』(一柳廣孝)

第10章:円盤に乗ったメシア

―コンタクティたちのオカルト史(吉永進一)

第11章:メディアと科学の〈聖戦〉―1974年の超能力論争(吉田司雄)

「おわりに」(一柳廣孝)

本書の「はじめに」冒頭で一柳氏は、以下のようにオカルトを定義します。

「オカルトはラテン語のocculta(隠されたもの)を原義とし、現象世界の背後に存在する本質と力を、直感的な類推によって把握する公理である。それは分析的・帰納的な思考法によっては捉えられないものであり、だからこそ19世紀以降に世界を席巻した、科学的合理主義に対する反措定たりえた」

しかし今日、オカルトは隠されておらず、ライトノベル、ゲーム、アニメ、マンガといったサブカルチャーの世界で必須のアイテムの1つになっています。それらのサブカルチャーにとっては、オカルトは物語を構成する大切な要素なのです。オカルトはこの世の中に浸透し、わたしたちは日常的にオカルトに接しています。

イギリスの作家コリン・ウィルソンは、1973年に邦訳が刊行された著書『オカルト』上・下、中村保男訳(新潮社)1973年)において、オカルトを「未知なるもの」「隠されているもの」と定義し、魔術、テレパシー、未来予知、占いから死後の生にまで及ぶ、広大な領域を考察の対象としました。

ウィルソンによれば、理性だけが宇宙の真理を解き明かすことができるとする合理主義者の世界によって、人間は卑小な日常のなかに閉じ込められました。しかし、自らの内部にある巨大な内面空間に目を向けることによって、われわれは自意識の牢獄から解放されるというのです。

このウィルソンの発言を受けて、一柳氏は「だとすれば、日本におけるオカルトブームが1970年代初頭に起きたのもうなずける。石油ショックによってもたらされた高度経済成長の終焉は、公害の蔓延とともに科学技術に対する盲目的な信頼を揺るがせ、科学を支えてきた合理思考に対する疑念を生んだ。一方、さまざまな公害の被害によって広がった自然回帰の流れは、われわれが自明のものとしてきた日常世界に対する懐疑を呼び覚ます」と述べています。

わが書斎の「幻想と怪奇」全巻

わが書斎の「幻想と怪奇」全巻

一柳氏によれば、澁澤龍彦、種村季弘らに代表される幻想文学ブームは、こうした動きの文学状況への反映と考えることもできるそうです。ちなみに、紀田順一郎/荒俣宏編「幻想と怪奇」(歳月社)の刊行開始は、コリン・ウィルソン『オカルト』と同じ73年4月でした。ちなみに、わたしの書斎には、この雑誌のバックナンバーがすべて揃っています。コリン・ウィルソンは、この時期にオカルトへの眼差しが活性化したのは、日本だけではないと指摘します。というより、海外での流行が日本に波及したというのが事実に近いでしょう。一柳氏は「ベトナム戦争は終結したものの、冷戦構造は強固に維持され続け、権力に対する怒りと反感がいまだくすぶるなか、日常的な枠組みに対する懐疑と非日常への関心は、世界中で高まっていた」と述べています。

第1章「オカルト・ジャパン・シンドローム――裏から見た高度成長」の冒頭で、文化人ルオ学者の金子毅氏は、日本の文化の歴史における「オカルト」の登場について、次のように述べています。

「オカルトという耳慣れない言葉がこの国に舞い降りたのは、占いブームの渦中の1960年代末頃だったとされる。だが実際にこの言葉が広く知られるようになったのは、1974年(昭和49年)の映画『エクソシスト』の公開によるところが大きい。迫真の演技がもたらす血も凍るような心理的恐怖感だけでなく、ときには生理的嫌悪感さえも催させるショッキングな映像シーンの数々は、瞬く間に1つのブームとして日本中を席巻した。そして、オカルトという言葉を着実に根づかせることになった。それはこの年をもって『オカルト元年』と称されたことや、映画公開日にあたる7月13日が近年、『オカルトの日』とされていることにも証されるだろう」

そして、「エクソシスト」の公開後、日本に本格的なオカルトの時代が到来します。上映後、多くの若い女性たちが「怖かった!」と言いながらも販売された関連商品をこぞって買い求める姿を12歳のときにテレビで眺めていたという金子氏は次のように述べます。

「それはまさしくオカルト・ジャパン『元年』の幕開けを告げるにふさわしい光景だったと思う。漫画家つのだじろうによるポルターガイストや守護霊を主人公とした『恐怖新聞』や『うしろの百太郎』が好評を博したのも、そうした動向と連動したものだった。

そして同じ年、前年末のユリ・ゲラーのテレビでのスプーン曲げ公開実験を受けて空前の超能力ブームが起こり、マスコミは競うように全国各地の超能力少年・少女を取り上げた。しかし、和製オカルトの矛盾は、これらの現象に対して、因果関係は理屈がわかるから受け容れても、非科学的だから信じないという二律背反的なスタンスをとるところにある。その後、『口裂け女』(1978年末―79年)や『ムー』(学習研究社)刊行(1979年)へと続くオカルトブームはそうした特性をはらんだまま継続する」

「エクソシスト」といえば、第4章「エクソシスト・ショック――三十年目の真実」で、文化史学者の谷口基氏が、映画の冒頭に展開するイラク・ハドル地方の遺跡発掘場の喧騒について触れながら、次のように述べています。

「『なぜ、イラクなのか?』。

どのレビューを覗いても、この疑問には必ず突き当たる。

中東のまばゆい太陽の下、アメリカ人のランケスター・メリン神父は古代アッシリア・ネブカドネザル王朝時代の墳墓から2つのものを掘り出す。聖母像を刻んだメダルと、アッシリア・バビロニアの悪霊パズズの頭部を象った魔除けだ。ルーブル博物館所蔵の紀元前1000年紀前半と推測される青銅像の記銘に拠れば、パズズは『天空の悪しき精霊たちの王』だという。それは、この地方に吹き荒れる南西の熱風が擬人化された存在であり、雷雨と、熱病をもたらす燃える風を砂漠から運ぶ悪霊と信じられた。

吹きすさぶ風のなかで廃墟に屹立するパズズ像と、それに対峙するメリンの姿。未来における両者の対決が暗示された構図で、プロローグは締められる・・・・・」

谷口氏は「なぜ、イラクなのか?」という謎について、以下のような史実を読者に突きつけます。

「2001年、9・11同時多発テロ事件はアメリカ全土を震撼させた。マスコミは『あらゆる家庭に向けて、翼のついた忌まわしい怪物という恐怖を送り付けた』(エドワード・W・サイード『戦争とプロパガンダ』中野真紀子/早尾貴紀訳、みすず書房、2002年)。急速に右傾化したアメリカは、ジョージ・W・ブッシュを大統領に押し立て、<対テロ戦争>の名の下にアフガニスタンを制圧、さらにブッシュは2002年初頭の一般教書演説でイラク、イラン、朝鮮民主主義人民共和国を大量破壊兵器を秘匿した<悪の枢軸>と非難、03年3月19日、<オペレーション・フリーダム>と名付けた作戦にのっとり、イラクに空爆を開始した」

そして、「エクソシスト・ショック―三十年目の真実」の最後に、谷口氏は以下のような驚くべき考えを述べるのでした。

「推測しうる範囲での理不尽な開戦理由とは別に、1974年の夏の記憶をフラッシュバックさせた日本人は反射的にこう思ったのではないか。あそこには、イラクには悪魔がいるからだ。ブッシュならそう信じかねないだろう、と。病んだアメリカを象徴する記号に満たされた『エクソシスト』は、その誕生から実に30年後、誰もが1999年第7の月を過ぎて『ノストラダムスの大予言』を忘れた頃に、狂気の<悪魔祓い>に突入したブッシュ・アメリカの迷走を、『エクソ世代』に予言していたのかもしれない」

第7章「〈霊〉は清かに見えねども―『中岡俊哉の心霊写真』という〈常識〉」では、心霊研究家というよりも心霊写真鑑定家といったほうがいいであろう中岡俊哉が取り上げられていて、大変なつかしかったです。1974年に彼が『恐怖の心霊写真集―日本、初の怪奇異色写真集』(二見書房サラ・ブックス)を刊行したとき、それを読んだわたしは心底震え上がりました。小学校5年生ぐらいだったと記憶しています。『恐怖の心霊写真集』シリーズは全7冊が刊行されましたが、わたしは出版されるはしから書店に飛んで行って、すべてを購入しました。そして、そのたびに震え上がりました。

1980年代・90年代を通じて、中岡俊哉は、『うしろの百太郎』のつのだじろう、「あなたの知らない世界」(日本テレビ)の新倉イワオ、霊能者の宜保愛子らと並んで「心霊」のオーソリティーとしてテレビや週刊誌でも大活躍しました。畢生の大著『心霊大全』を刊行した翌年の2001年、彼は75歳で亡くなります。

『心霊写真』(宝島社文庫)という好著を書いた小池壮彦氏は、同書において「中岡は心霊科学の見地から、柳田國男の幽霊/妖怪の区分を『浮遊霊=幽霊』『自縛霊=妖怪』と修正した」と指摘しています。これを踏まえて、口承文芸学者の板倉義之氏は次のように述べています。

「『浮遊霊』も非接触者と特別の『因縁』を持たないという点では、『行き逢ひ』や『トホリ神』といった悪神・厄神同様である。これは柳田の図式に当てはめるならば、むしろ『零落した神=妖怪』的存在といえる。

それまで<幽霊>が負っていた背景は、先祖や本人の因果が応報する『因縁話』であった。しかし中岡のいう<霊体>は、その出現が偶然という点でも妖怪的である。そこには先祖や家系の悪縁といった背景は存在しない。そうした因縁は、あるとしても土地や建物や物品の来歴と結び付けられ、その悪縁は個人の宿業が負うものではない。

「妖怪」との出遭いは、被害者が何らかの禁忌を侵した者でないのならば、それは事故か災害に擬せられる。例えば、河童に引き込まれた子どもは『不運にも死んだ』のであり、『罪業故に殺された』のではない。<『因縁』無き幽霊>=霊体は、この点で『妖怪』にぐんと近づく」

この飯倉氏の指摘は、なかなか示唆に富んでいると思いました。さらに飯倉氏は、次のように中岡俊哉の心霊科学の本質を述べます。

「中岡の心霊科学の<常識>は、<霊>を祖先の罪や血筋の業といった『因縁話』から解放して、白日の下に語るべき(心霊)科学的話題として読み替えるものであり、同時に<霊>を民間宗教者の管理から解放することでもあった。中岡の『心霊写真』と『心霊科学』のものいいが新しい<常識>として急速に受け入れられた原因は、この『脱・因縁』『脱・民間宗教者』にも求められるはずだ」

中岡俊哉と並んで、少年時代のわたしを霊の世界に案内してくれた人物が、漫画家つのだじろうです。第9章「オカルト・エンターテインメントの登場―つのだじろう『恐怖新聞』」の冒頭で、一柳廣孝氏は次のように述べています。

「1970年代のオカルトブームを通観したとき、つのだじろうの一連の仕事が果たした役割は大きい。マンガという媒体を通して『オカルト』のイメージを広くアピールした彼の作品は、青少年にさまざまな影響を与えた。その象徴的な作品が『恐怖新聞』(「週刊少年チャンピオン」1973年9月3日号―75年8月18日号、秋田書店)と「うしろの百太郎」(「週刊少年マガジン」1973年12月2日号―76年1月4日号、講談社)である」

小学生の頃、わたしは「少年ジャンプ」と「少年チャンピオン」の両誌を定期購読しており、チャンピオンに連載されていた「恐怖新聞」は連載開始から最終回まですべてリアルタイムで読みました。一方、「少年マガジン」は購読していなかったため、「うしろの百太郎」は単行本化されてから読んでいました。一柳氏は、次のように述べています。

「両作品は小・中学生を中心に心霊ブームを巻き起こし、社会的にも大きな反響を呼んだ。1974年に全国の小・中学校で発生した『こっくりさん』ブームでは、各種週刊誌によって流行の発信源と糾弾されている。また74年の超能力ブームにも、両作品は深く関わっていた」

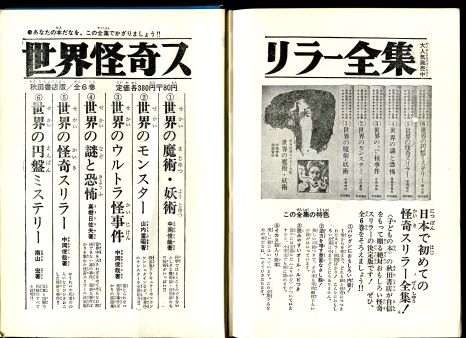

「世界怪奇スリラー全集」(秋田書店)

「世界怪奇スリラー全集」(秋田書店)

さらに一柳氏は「恐怖新聞」の連載時に雑誌の柱に掲載されていた書籍広告に注目して、次のように述べています。

「『恐怖新聞』のページで最も頻繁に紹介されていたのは『世界怪奇スリラー全集』と『世界怪奇ミステリー全集』(ともに秋田書店)だった。

前者は全6巻、1968年刊行。その内容は、次のとおり。

『1 世界の魔術・妖術』(中岡俊哉)、『2 世界のモンスター』(山内重昭)、『3 世界のウルトラ怪事件』(中岡俊哉)、『4 世界の謎と恐怖』(真樹日佐夫)、 『5 世界の怪奇スリラー』(中岡俊哉)、『6 世界の円盤ミステリー』(南山宏)」

「世界怪奇スリラー全集」(秋田書店)

「世界怪奇スリラー全集」(秋田書店)

「また『世界怪奇ミステリー全集』全6巻は、1971年から72年にかけて刊行された。同じく内容は、次のとおりである。

『1 世界のスリラー』(庄司浅水)、『2 世界の魔の海』(庄司浅水)、『3 世界の秘境』(庄司浅水)、『4 世界の驚異をたずねて』(庄司浅水)、『5 世界の怪事件』(中岡俊哉)、『6 S・Fスリラー』(中岡俊哉)」

うー、なつかしい! わたしは、これらすべての本を所持しており、それこそボロボロになるまで何度も読み返したものです。

「世界怪奇ミステリー全集」(秋田書店)

「世界怪奇ミステリー全集」(秋田書店)

「少年チャンピオン」の版元である秋田書店が刊行していた怪奇系児童書は、それだけではありません。他にも『秘境シリーズ』全3巻、『ジュニア版怪奇サスペンス全集』全6巻などもラインナップに加えられ、それらは「恐怖新聞」の柱で宣伝され、わたしはそのすべてを買い求めていたのです。それらの児童書は今では古書市場で高価格がつけられていますが、そのほとんどを担当したのは中岡俊哉と庄司浅水の2人でした。わたしを含めて、当時の少年たちは、この2人によって「オカルト少年」へと変えられたような気さえします。

ちなみに、わたしより1歳上に飯田史彦氏、1歳下に江原啓之氏がいます。スピリチュアルの大家となった彼らも、「恐怖新聞」や怪奇系児童書の影響を受けたのでしょうか。あと数日で50歳になるわたしですが、この世代は「オカルト」という切り口で理解できる部分は大きいと思います。

児童文化研究家として知られる串間努という人がいます。その串間氏は、1974年頃を回顧した文章で次のように述べています。

「このころは心霊写真、コックリさん、超能力・UFOなど一連のオカルトブームが子ども世界を席巻していた。もともとは昭和43年頃に妖怪・怪奇ブームが起きて、児童書では怪奇・スリラーものの全集(秋田書店『世界怪奇スリラー全集』全6巻)が出たことに端を発する。ひばり書房などは怪奇まんがを発行し、ジャガーブックスやジュニアチャンピオンコースなどでも、秘境、冒険、妖怪、大地震などを扱った子どもサブカル本が多数発行された」

1970年代のオカルトブームは、子どもの世界でいえば、60年代の怪奇幻想ブームの延長線上にあると言えそうですが、一柳氏は次のようにまとめています。

「結果的に『恐怖新聞』は、オカルト・エンターテインメントともいうべき新たなジャンルを開拓したといえよう。『恐怖新聞』終了後、新たに始まった連載は、古賀新一の黒魔術もの『エコエコアザラク』だった。以後、オカルトものは少年週刊誌の定番となる」

オカルトといえば「UFO」や「超能力」といったジャンルを無視することはできません。本書の第10章「 円盤に乗ったメシア―コンタクティたちのオカルト史」および第11章「メディアと科学の〈聖戦〉―1974年の超能力論争」では、そのあたりのエピソードがふんだんに語られています。そこでは、1973年が鍵となる年とされています。

名著『UFOとポストモダン』木原善彦著(平凡社新書)によれば、ベトナム戦争が終わったこの年を境に、近代科学という抽象的・超越的な「大文字の他者」を前提とした空飛ぶ円盤神話(前期UFO神話)が終わり、もっと具体的ではあるが現実にはどこにも存在しない「他者の他者」の存在を仮託するエイリアン神話(後期UFO神話)へと移行しました。

73年以降キャトル・ミューティレーション事件(家畜の原因不明の大量死)が頻発するだけでなく、オーロラ墜落事件に続いて1947年7月、ニューメキシコ州ロズウェルに空飛ぶ円盤が墜落し陸軍航空隊によってその破片が回収されたというロズウェル事件が大きく取り上げられました。また、パスカグーラ事件をきっかけに61年、ベティー・ヒルとバーニー・ヒルの夫妻がエイリアンに誘拐された事件が発掘され、「UFOとの遭遇」というテレビ映画化もされました。それによって、エイリアンによるアブダクション(誘拐体験)の記憶と墜落円盤の残骸という物的証拠の有無とが新たな争点を構成することになりました。

日本近代文学者の吉田司雄氏によれば、超能力者ユリ・ゲラーが注目を集めた時代は、UFO神話の大きな転換期でもありました。ユリ・ゲラーがイスラエルの出身であることに注目する吉田氏は、次のように述べます。

「ユリ・ゲラーが語ったとされるコンタクティ体験が日本で無視されたとすれば、それは彼が語る中東さらには世界の平和が現実にはどのような力によって妨げられているのか、ほかならぬ日本はその力とどう関わっているのかというリアルな政治的問いを封印したということでもある。実際、スプーン曲げのトリックをセンセーショナルに暴いた5月24日号の翌週、1974年5月31日号の『週刊朝日』は『血の宿命 代償の少女たち』というグラビア記事で、5月15日にイスラエルのマーロット村の小学校で85人の少女たちを人質にした3人のゲリラとイスラエル軍の交戦が起こり、80人の無辜の人々の命が失われた事件の惨状を、血だらけになって救出された少女たちの思わず目をそむけたくなってしまうような写真とともに伝えている。しかし、ここでの『イスラエル』という地名が、『イスラエル出身の超能力者ユリ・ゲラー』といった場合の『イスラエル』と読者のなかで直ちに結び付くことはまずない。プハリッチの『ユリ』のなかのユリ・ゲラーは再三戦時下にある故国イスラエルへの思いと平和への希求を語っているにもかかわらず。オカルト現象の真偽だけを問題にする言説は、明らかに政治的問題の忘却装置として機能してしまっているのである」

ここまで70年代のオカルト・シーンを一気に俯瞰してきて、わたしは大きな疲労感をおぼえました。なぜ、オカルトのことを考えると疲れるのでしょうか。本書の「おわりに」に、編著者の一柳氏が次のように書いています。

「『秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず』とは、世阿弥『風姿花伝』の一節である。オカルトもそうだ。隠されているからこそ輝く。オープンになったオカルトは、その時点でオカルトたる資格を失う。

芥川龍之介は海軍機関学校に勤めていた頃、同僚のE・S・スティーブンソンと交流があった。スティーブンソンは、日本にブラヴァツキーの神智学を紹介した草分けの1人である。あるとき彼は芥川に、次のように述べたという。『神秘の扉は俗人の思うほど、開き難いものではない。むしろその恐ろしい所以は、容易に閉じ難いところにある。ああいうものには手を触れぬがよい』」

このスティーブンソンの言葉は至言であると思います。それはともかく、本書は「日本人とオカルト」について、さまざまな視点から考察したとても興味深い本でした。いつの間にか「オカルト大好き親父」になっちまった自分自身の「こころ」の秘密も少しはわかったような気がします。

わが書斎のオカルト関連書コーナー

わが書斎のオカルト関連書コーナー