- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0720 オカルト・陰謀 『ぼくらの昭和オカルト大百科』 初見健一著(大空ポケット文庫)

2013.05.05

『ぼくらの昭和オカルト大百科』初見健一著(大空ポケット文庫)を紹介します。

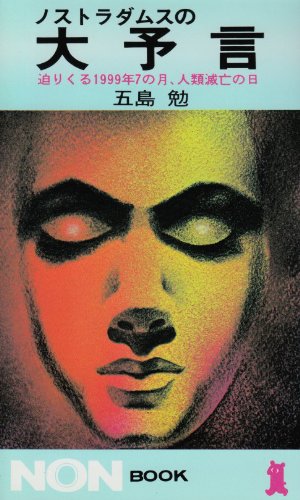

「70年代オカルトブーム再考」というサブタイトルがついていますが、その表紙を見ただけで、もう泣きたくなるくらい懐かしくなります。そう、かの大ベストセラー『ノストラダムスの大予言』五島勉著(祥伝社)のパロディとなるイラストが使われているのです。

カバー裏には、以下のような内容紹介があります。

「『UFO』『UMA』『超能力』に『ノストラダムス』、そして「心霊」。あのころ、どうして僕たちはあれほど『不思議なもの』に夢中になっていたんだろう?? エロ・グロ・ハレンチに彩られた1970年代、子ども文化にあふれかえった『オカルト』なアレコレ。それがいつどこで生まれ、なにをきっかけにブームになり、どうしてスタレたのか?を今さらながら再検証。『イカレた時代』に育ったすべての元『昭和オカルトキッズ』たちに捧げます!」

本書の構成は、以下のようになっています。

00 1973年・・・・・ストレンジデイズ

01 終末・・・・・1999、7の月

02 UMA・・・・・70年代”珍獣・奇獣”博覧会

03 超能力・・・・・少年よ、スプーンを曲げろ!

04 UFO・・・・・WE ARE NOT ALONE

05 心霊・・・・・オカルト娘の血は騒ぐ

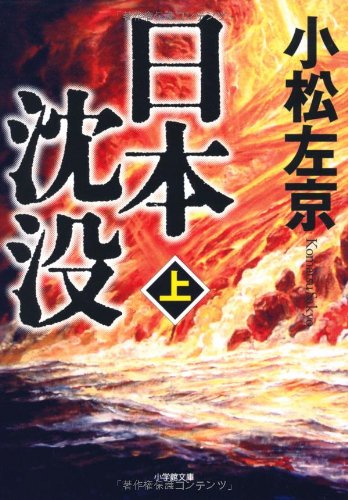

00 「1973年」では、1970年の大阪万国博覧会、71年に公開された東宝映画「ゴジラ対へドラ」、73年に刊行されて大ベストセラーとなった小松左京の『日本沈没』、五島勉の『ノストラダムスの大予言』などに触れます。

それに続いて著者は、「国家事業である大イベントから子ども向けの怪獣映画にまで通底する、どこかしらネガティブな『時代の気分』。それをお年寄りから年端のいかぬ幼児までが、なんとなく自然に共有してしまう、王道に対するアンチとしてのサブカルチャーがネガティブだったのではなく、時代のオフィシャルな部分、根幹そのものになにか漠とした不安が宿っていて、その『嫌な予感』がサブカルチャー、キッズカルチャーの末端にまで影響を与えている感じ。それこそが70年代だ、とあらためて思う」と述べるのでした。

その70年代の子どもたちの心に最大の影響を与えた1つの詩があります。ノストラダムスの『諸世紀』の「第10巻72篇」の以下の有名な詩です。

1999年の年、7の月

空から恐怖の大王が降ってくる

アンゴルモアの大王を復活させるために

その前後の期間、マルスは幸福の名のもとに

支配に乗りだすだろう

この詩を五島勉氏は「世界の終わりの予言」であると解釈したことによって、大騒ぎになったのです。『ノストラダムスの大予言』が世間を騒がせていた1973年、わたしは10歳で、小学4年生でした。この年はホラー映画の歴史を塗り替えたとされる「エクソシスト」が公開され、漫画家つのだじろうが「週刊少年マガジン」に『うしろの百太郎』を、「週刊少年チャンピオン」に『恐怖新聞』を連載開始した年でもありました。「チャンピオン」には前年から藤子不二雄が『魔太郎がくる!!』を連載しており、わたしはそれらの作品を毎週愛読していました。そんなオカルト・キッズであったわたしは、1999年に人類が滅亡するという大予言ブームにもどっぷり浸かっていたのです。

本書の著者は1967年生まれということで、わたしよりも4歳年下です。それでも、かろうじて同年代だと言えるでしょう。当時の子ども事情について、著者は次のように書いています。

「当時の子どもたちのノリはちょっと説明しづらいが、ミもフタもなく言ってしまえば、僕たちは1999年の『世界の終わり』を本気で信じていたわけではない。基本的には『そんなわけ無いじゃん』と思っていたのである。ただ、『世界の終わり』という話題は、あまりにも魅力的だった。恐ろしい『最後の日』を空想することには、『ドラえもん』的な素晴らしい未来に夢を馳せることと同じくらいに、胸をワクワクさせるような楽しさ(?)がある。『恐い』は『楽しい』。『21世紀が来る!』と『21世紀は来ない!』は、子どもたちの想像力においては、どちらも『おもしろい!』という点では同じなのだ」

著者によれば、この当時の子どもたちのスタンスは、「終末ブーム」によってスタートした70年代オカルトブーム全般にわたって維持される「基本姿勢」だそうです。いわば、この時期の子どもたちの誰もが持っていた「オカルトリテラシー」であるというのです。そして、ひとまわり上の『鉄腕アトム』で育った世代は「科学の子」であるなら、『デビルマン』や『漂流教室』で育った著者の世代は「オカルトの子」であると自己分析します。

70年代オカルトブームは混沌としているようで、そこにはしっかりとした5つの柱がありました。著者は次のように述べます。

「70年代オカルトブームの五大柱は『終末=ノストラダムス』『UMA』『超能力』『UFO』『心霊』だが、『不思議なものならなんでもOK』という『心霊科学』から派生した『超能力』研究は、『UMA』をのぞく残りのジャンルの『ボス』的存在であり、『ノストラダムス』『UFO』『心霊』という3つのジャンルを抱え込むように君臨していたように思う(言うまでもなく、ノストラダムスは『プレコグニション=予知能力』の持ち主だった、という形で『超能力』ジャンルに取り込まれた)」

そして、この「超能力」というジャンルこそがオウム真理教事件にまで続く一連のオカルトブームを生んだとして、著者は次のように述べます。

「ある意味で、『超能力』ブームは従来の子どもたちが持っていた単に『不思議、大好き。』な好奇心を一段上の階層にレベルアップ(?)させ、これによって70年代的オカルトブームは文字どおり『70年代的』なものになり得た・・・・・のではないだろうか。

別の言い方をすれば、子どもたちのオカルト観は『超能力』によって、より『やっかい』なものになってしまい、その時点で、80年代以降の『ニューエイジ』やら『スピリチュアリズム』やら、『あーあ、イッちゃったよ、あの人』的な方向への流れ、さらにはその先の90年代、『超本気モード』で越えてはならない一線を越えてしまう・・・・・というような傾向の下地ができてしまった・・・・・ようにも思える」

70年代には初代・引田天功の大脱出マジックも人気を集め、日本テレビ系の「木曜スペシャル」で何度も放映されました。ちなみに、ユリ・ゲラーが初めて登場したのも「木曜スペシャル」です。「大脱出」は手錠などで拘束された引田天功が監禁され、燃やされたり、爆破されたり、水に沈められたりして、観客に「本当に死んじゃうかもしれない」と思わせるパフォーマンスでした。このような危険なエンターテインメントが流行した理由を、著者は「語弊のある言い方かもしれないが」と断った上で次のように説明します。

「怪談や猟奇事件をネタにした歌舞伎から昨今のホラー映画まで、あらゆる『恐怖表現』の根底には『人間が目の前で死ぬ』というビジョンがあり、その『人が死ぬところを見たい』という恐怖への欲望は、古今東西、大衆娯楽の大きな柱になってきた。もちろん、誰しも実際に人の死など見たくはないのだが、現実と虚構の境界あたりで、その『見たくもないものを見たい』という不可解な欲望が、連綿と続く各種『恐怖表現』の歴史を支えてきたのだと思う」

さらに著者は、「恐い」の歴史もたどります。70年代にブームになった各種オカルトの最上層部、というか最深部に君臨するのが「心霊」であるとします。オカルト思想の発端を非キリスト教的な異端宗教、つまり錬金術やら魔術やらにあるとする著者は、近代以降のオカルトの土台となっているのは、19世紀あたりから盛んになった「心霊科学」であるとして、次のように述べます。

「その研究対象は、『超能力』などの超常現象全般にわたるが、そもそものはじまりは『死後の世界』『降霊術』『エクトプラズム』『臨死体験』など、『幽霊的なもの』の研究だった。人間にとって最大の恐怖である死、あるいは『霊界=あの世』について、なにがしかのことを『科学』によって知ること、これが近代以降のオカルト思想の起点なのだろう」

本書の最後で、著者は当時のオカルトブームを振り返り、回想します。

「僕らが見たかったのは、『この世界』のさらに『向こう側』にある(かもしれない)広がり、あるいは暗闇である。要するに『ココではないどこか』だ。

あのころ、子どもたちは変わりばえのしない日々に、つまらない『ここ=現実』にうんざりしていた。今日と同じ明日が永久に続いていくような世界に退屈しながら、いつかその世界に『亀裂』が入り、そこからありもしない『向こう側』が見える日を心待ちにしていた。それが素晴らしいものであろうと、あるいは恐ろしいものであろうと、とにかく『見えないモノ』が見たくてたまらなかったのだ。

それが僕ら70年代オカルトキッズたちの特性だったのだと思う」

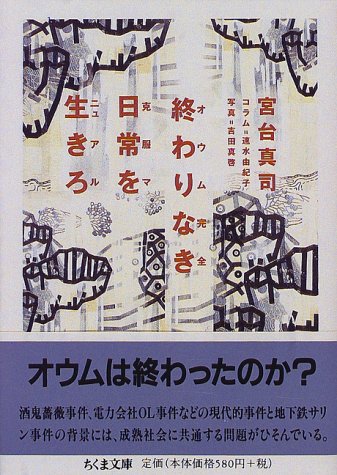

しかし、この「むこう側」が見たいという欲望は、1989年の宮崎勤事件、95年のオウム真理教事件などに関連づけられ、90年代なかばには極めて危険な思想として断罪されます。以来、「向こう側」が見たいという欲望は、社会学者・宮台真司氏による「終わりなき日常を生きろ!」という一言で封印されてしまいます。同時に、メディアにおいてもオカルトネタは「自粛」されるのでした。そのような時代の流れに対して、著者は言います。

「が、元オカルトキッズとしては、この世界に『向こう側』があると信じてみたい、という想いは、人間の想像力の根源にかかわる、無意味だが自然な欲望なのではないか・・・・・と思ってしまうのだ。否定されるべきところは『そこ』だったのかな、という気がするし、その想いは『終わりなき日常を生きろ!』という、『勉強しなさい!』と同じくらい圧倒的に正しいお説教で否定できるものなのかな、という気がしてしまうのである。否定しきれないとしたら、子どもたちの無意味で馬鹿げた想像力や空想・妄想は、どこに向かうのだろう?」

わたしは、この著者の意見に基本的に賛成です。

でも、どんなに否定されたとしても「向こう側」が見たいという子どもの自然な欲望は消えないとも思います。それは形を変えて、コミックやアニメやゲームの世界などで発散されているのではないでしょうか。

それにしても、本書を読んでいる間、少年時代を思い出して、なつかしく楽しかったです。『ノストラダムスの大予言』に始まって、ユリ・ゲラー、ネッシー、イエテイ、ビッグフット、ヒバゴン、ツチノコ、オリバー君、ケセランパサラン、サイコキネシス、テレパシー、クリヤボヤンス、サイコメトリー、アポーツ、フィラデルフィア実験、エリア51、心霊写真、コックリさん・・・・・それらの単語に胸をときめかせた日々が鮮やかに甦ってきました。

各種オカルトに対する説明も深すぎず、さらりと流す感じでした。70年代のオカルトブームについて、もっと詳しく知りたい方は、一柳廣孝著『オカルトの帝国―1970年代の日本を読む』(青弓社)を一読されるといいでしょう。