- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2013.04.30

『常世論~日本人の魂のゆくえ』谷川健一著(講談社学術文庫)を再読しました。

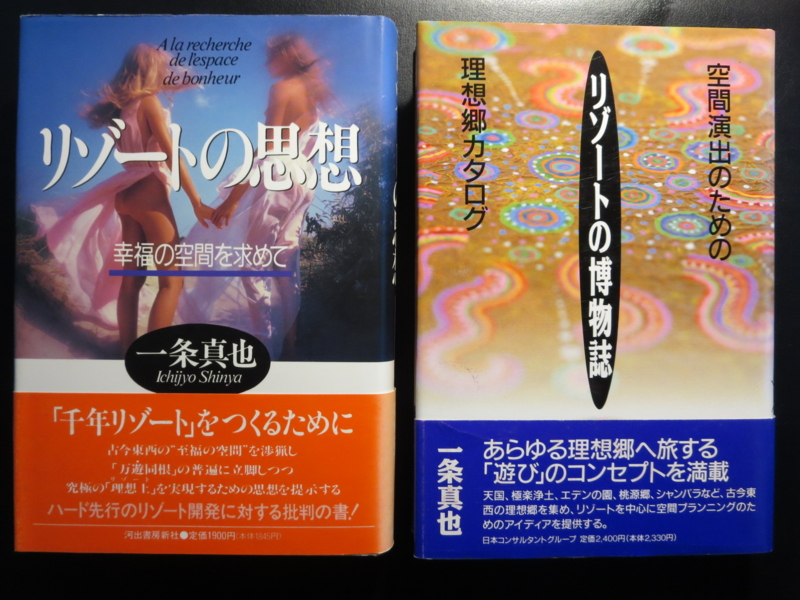

この本は、拙著『リゾートの思想』(河出書房新社)および『リゾートの博物誌』(日本コンサルタントグループ)を執筆するときに、参考文献としてずいぶんと読み込みました。どちらも「理想郷」や「楽園」について考察した本でしたが、わたしは日本的な死後の理想郷としての「常世」に注目したのです。

本書のカバー裏には以下のような内容紹介があります。

「常世とは、水平線の彼方に対する憧憬と死がまじり合ったもの。しかし常世は、祖霊の在(いま)す幽界や黄泉の国、そして沖縄のニライカナイともつながる。著書は、そうした世界が観念化される以前の原風景を求めて、補陀落(ふだらく)渡海や浦島伝説、また産小屋の問題などに立ち向かう。新しい発見の感動に支えられて、柳田・折口両先学らの論を一歩進めようと、日本人の原郷意識に挑んだ谷川民俗学の代表作の1つ」

著者は、熊本出身の民俗学者です。本書では、古代人の常世の観念を南島の文化に探ることからスタートします。やがて、その探求の旅は淡路、常陸、丹後へとたどりながら、南方文化に至ります。その過程で『古事記』や『日本書紀』の内容が述べられ、各地の古老たちの言葉や伝承が語られます。それらが読者を、はるかな常世の国へと誘ってくれるのです。

「沖縄に行くと、なぜかホッとする」と感じる人は多いでしょうが、その秘密についても本書には隠されています。普段なかなか触れることのできない「もうひとつの日本」と「日本人の魂のゆくえ」についてについて教えてくれる一冊です。

「『学術文庫版』まえがき」で、著者は次のように「常世」について述べます。

「その祖霊はどこからくるのか。漠然と海の彼方と信じている人達が大部分である。それを古代の日本人はもっと明確に常世と呼んだのである。祖霊の住む島が常世であり、また人が死んだら、その魂のいくところが常世と考えられていた。常世は妣の国とも根の国とも称せられていた。子孫にとっては亡き母の在す国、また万物の根源の国を海の彼方に描く心情は、常世という言葉が日用語として使用されなくなってからも、ずっと日本人の意識の深層を形成してきた」

もちろん、客観的にみれば、常世は諸民族が所有しているさまざまな他界観の1つにすぎません。しかし、常世は「死後の魂のおもむくところ」というばかりではないとして、次のように述べます。

「亡き母の在す国として思慕の対象である。また万物根源の国として崇敬の対象である。さらには五穀や果物の常熟している場所として渇望の対象である。このように、常世という言葉には客観的認識を超えた現世の日本人のふくざつな憧憬がこめられているのである。ここに、常世が他民族の他界観に比べてまぎれもない特徴をもつ点を指摘することができる」

また著者は、「序章」の冒頭では次のように述べています。

「日本人の意識の根元に横たわるものをつきつめていったとき『常世』と呼ばれる未知の領域があらわれる。それは死者の国であると同時に、また日本人の深層意識の原点である。いやそればかりではない。日本人がこの列島に黒潮に乗ってやってきたときの記憶の航跡をさえ意味している。仏教やキリスト教の影響による世界観や死生観が支配する以前の日本人の考え方を「常世」の思想はもっとも純粋かつ鋭敏にあらわしていると私には思われる」

さらに「常世」の本質について、次のように述べます。

「常世は水平線の彼方にたいする憧憬が死とまじりあったものである。そこには目路の果ての潮けむりのような妣の国のイメージがはるかに立ちのぼっているところである。出雲の粟島からスクナヒコナの神が粟茎に弾かれて常世の国にいったと『古事記』にあるように、古代日本では、死は回帰として水平線にかかる抛物線の虹のように描かれている。常世をたずね求めることは、日本民族渡来の海の道を南へとたどり直し、民族の始原の記憶に立ちあおうとする衝動につながっていく」

最初に、「海彼の原郷―補陀落渡海」として、著者は古代熊野の奇妙な風習について述べています。

「補陀落寺の僧が死ぬと、その死亡の知らせはせず、東西48間、南北24間の間を限って殺生を禁じ、住職は渡海の望みをもっていると披露し、108つの白い石に経文を字写し、観音と権現へ参詣のかっこうをして住職の屍をかごに乗せ、権現のまえから海浜まで出るときには、一の鳥居までは滝衆と呼ばれる山伏たちが、まるで死人が生きているかのように、死人と問答を交わしながら進む。そうして、一の鳥居をすぎると、はじめて葬礼の儀式に変え、海浜にかごをすえて引導をわたす。そのあと舟に乗せて、20丁あまりこぎ出して、綱切島という岩礁のところの海中に死骸を水葬させた。

こうした葬儀の内容が生きながらの渡海行にかたどったものであることはいうまでもない。つまり、死者があたかも生きているかのように問答を交わしながら進むというやり方にそれが現われている。だが、補陀落渡海という名の入水自殺から水葬が生まれたかというと、そうではなく、むしろ、古代の水葬が常世の国の幻影を海彼に描き出し、それが補陀落渡海につながったとみるほうが正しいであろう」

著者は、この補陀落渡海を日本独特のものであるとして、次のように述べます。

「海洋に他界を想定することは朝鮮の古代にも見られる世界観であった。

だがしかし、海彼の原郷に対する熱烈な思慕はいまだかつて、日本以外の他のどの民族にも見ることのできないものであった。その点、常世の思想は日本独特のものだということができるのである」

それでは、なぜ、海彼の原郷に対する熱烈な思慕が日本人に生まれたのでしょうか。著者は、「常世――日本人の認識の祖型」で次のように述べます。

「海外の国は現実の国である以上に、幸せをもたらす理想の国なのであった。日本人は海外にむかって、つねに烈しい願望と期待をもって望んだのである。日本人が海外のある国にたいする冷静な客観的な認識をもつのは、それはその国にたいして日本人の関心が本質的に無くなるときに限られていた。日本列島は資源の乏しい島である。これが日本人の海外に関心をもたないではすまない最大の理由である。それは物質のみならず精神についても云い得る。これは一口に云って『孤島の感情』である」

日本における常世は、中国の神仙思想の影響を受けています。中国における神仙的理想郷といえば蓬莱島などが代表的ですが、日本の常世はそのようなものではありません。「黒潮に乗ってきた父祖の道すじを、受け手である日本列島の子孫が反芻するというところに成立する常世とは、たんに海上に浮かぶ理想の島のことではない」として、著者は、沖縄では常世の『世』は稲のことであると指摘します。常世という言葉の原義は「つねに稲が熟している南の国」という意味なのです。

そして、これを踏まえて著者は次のように述べるのです。

「ここに日本の常世についての考えの独自性がみられる。一方をとればそれは南につながるはるかな空間である。他方をとればそれは無限に遡行する祖霊たちの時間である。この双方の合わさったものが常世にほかならぬ。つまり日本で使用する「他界」には2つの意味がこめられている。それは日常的な生活空間からはなれた場所を指し、また日常的な生活時間と隔絶した遠い時間を指す。

こうした考えは、後世になるととだえたようにみえながら、くりかえしあらわれてくる。熊野の那智勝浦や肥後の高瀬や伊倉から出発した補陀落渡海もまた、われらが祖先の南から北へたどってきた道を、逆に北から南へとたどり直そうとする行為であったと考えられる。その目指す観音の浄土とは、揚子江の河口に近い舟山列島あたりだったという。そのあたりは日本の古代ともっとも交流の深い地方であった。つまり補陀落渡航は常世への出発なのであった」

また、以下の記述は日本人の他界観を知るうえで非常に重要でしょう。

「日本の古代には現世と他界とは相似形をなすものと考えられていた。死者は生者同様飲食し、死後も生前とおなじ生活をつづけていく。職業もおなじである。現世と常世とになんらの断絶もあり得ない。常世と現世とは相似形であるがゆえに、それは等価でもあった」

これは、梅原猛氏が『日本人のあ「あの世」観』において、日本人の原「あの世」観と呼んだ世界と同じです。そう、日本人の原「あの世」観とは、常世思想のことなのです。

さて、南島では一般に神は「ニライカナイ」にいると信じられています。ニライカナイとは沖縄における死後の理想郷であり、常世の別名でもあります。沖縄の民俗学者である伊波普猷は、著書『あまみや考』の中でニライのニは土の意であるとしました。また、古代国語ではニはネに転ずると述べて、「根」とも関連づけて解釈しています。つまり、ニライを地底の根の国とみなしているのです。地底あるいは海底にあった「死の国」としてのニライは、やがてそこをつきぬけた海の彼方の仙郷の意に解されるようになったというのが伊波普猷の考えです。著者によれば、この伊波説は、夜見の国つまり常闇の国がだんだん光明化して、常世の国(絶対の齢の国)の連想にふりかわっていったとする折口信夫の説の影響を受けているといいます。

著者は、「ニライカナイと青の島」で次のように述べます。

「古代人は天と海とを同一の言葉で呼んだ。垂直と水平の観念は截然と分けられるべきものではなかった。南島では神は海の彼方から岬または小島に上陸し、そこから集落の上に垂直に降りるものと信じられた。また井戸には底がなく、それは海の彼方と地下をとおって通底していた。ニライカナイが、井戸の底にせよ海の彼方にせよ、こうした円環的な世界観の中において考えるとかならずしも矛盾しあうものではない」

なお、わたしは『よくわかる伝説の「聖地・幻想世界」事典』(廣済堂文庫)の中で、「ニライカナイ」について紹介しました。

常世とニライカナイは、どこまでも似ています。

しかし、著者は両者のあいだに違いを見いだし、次のように述べます。

「『常世』の観念には、現世から他界をのぞみ、その分裂をいたましく思い、それだけその合一への係恋に身をまかせる感情がこめられている。だがしかし『ニライカナイ』には現世と他界との分裂や対立はみられず、相互の信頼のきずなは失われてはいない。そこはむしろ祖霊神の住む島から現世をながめる視座が含められている。『ニライの大主』が祝福を与える儀礼が沖縄では現在も行事化している。『常世』が現世から他界へのまなざしであるとすれば、『ニライカナイ』は他界から現世へのまなざしである。一方には求めて得られない翹望があり、他方には慈愛にみちた庇護の感情がある」

「ニライカナイと青の島」の最後に、著者は「失われた楽園」というロマンティックな言葉を使って、次のように述べます。

「『失われた楽園』へのなげきが日本神話の神代の巻をつらぬくライトモチーフである。この点では『創世記』に似ているが、ヘブライ神話が父なる神を求めているのにたいして、『妣の国』への身をこがす思慕が記紀をつらぬいているところに特色がある。それだけに『妣の国』の別の表現でもある『常世』は一種のエディプス・コムプレックスとして、日本人の意識のなかに、くりかえし、ひそかな係恋と哀愁の旋律を奏でるのである」

そして、本書も後半になって、著者はかの浦島伝説を取り上げます。「丹後の浦島伝説」で、著者は次のように述べます。

「浦島伝説はすでに祖霊の行く死者の国としての常世の感覚を失っている。記紀の編纂された時代には、たんなる海の彼方の神仙郷といった程度に考えられていたことが推測できる。不老不死の楽土という観念は、道教の思想の影響であるが、それ以前の古代日本人の描く死者の国にもなかったわけではない。

死者が老いもせず、死にもしないことは明らかであるから。宮古島では悪人だけは例外で、『悪人は二度死ぬ』という言葉があるが、死んでからもう一度死ぬという罰、つまり再生不可能の罰が科せられるというのである。

このことは人間が死んだら、再生の可能性を秘めていることを意味する。それがもともと不老不死という言葉の内容だったと私は思う。しかし、それはやがてユートピアとしての楽土を描くときの必須条件となった。それと同時に、常世から死者の住む国のイメージは脱落したのである」

わたしは、かつて『リゾートの博物誌』において、「リュウグウ」とは「リュウキュウ」が転じたものであり、浦島太郎が到着したという竜宮は琉球、つまり沖縄ではないかと推測しました。沖縄こそは、日本人の理想郷の原型だというわけです。沖縄を日本人の魂の原郷として見た人こそ、柳田国男と折口信夫です。この2人は、その晩年の学問的情熱を沖縄の研究に注いだことは有名です。著者は、「原本あとがき」の冒頭に次のように書いています。

「日本民俗学の2巨人、柳田国男と折口信夫が生涯をついやして追求したのは、日本人の信仰である。なかでも、その原点としての『常世』であった。常世こそが日本人の血にもっとも深く喰い入る意識であって、それにくらべると、他の問題はすべて派生的な枝葉にすぎないことを柳田も折口も告げているように私には思われる。常世ということばを口にするとき、幾千年にもわたる時間はとつぜん切り裂かれて、私たちは歴史の川床が一瞬にして露わになるような気がする。常世の思想は理性だけでなく、日本人の魂のもっとも奥深い部分と共鳴しあわないではすまない主題である」

わたしも、沖縄は日本人の魂の原郷というべき場所であると思っています。「沖縄が日本を救う」というのはわたしの持論ですが、その沖縄の地で、人々の魂のゆくえに関する仕事、すなわち冠婚葬祭業をやらせていただいていることは大きな喜びです。かつて沖縄は「本土復帰」を果たしましたが、すべての日本人の魂は「沖縄復帰」すべきであると確信します。

「常世」に言及した『

「常世」に言及した『