- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

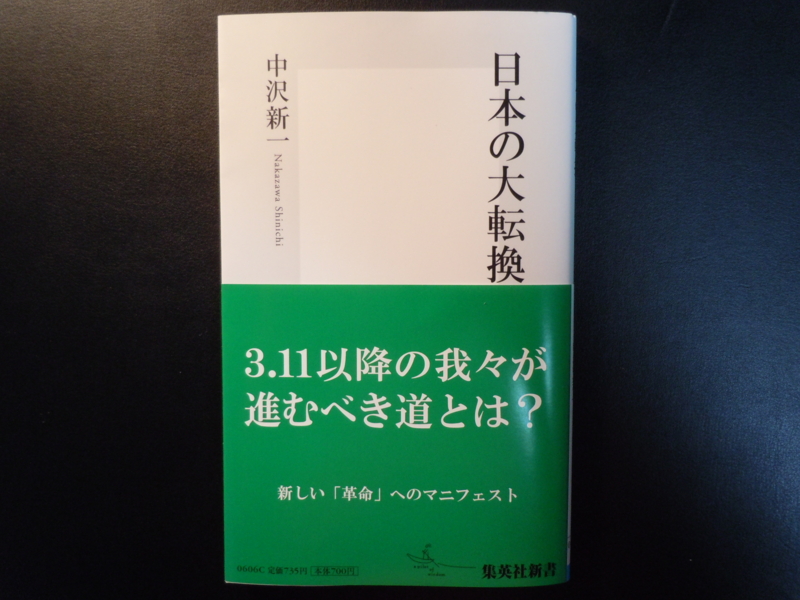

No.0440 国家・政治 『日本の大転換』 中沢新一著(集英社新書)

2011.09.09

『日本の大転換』中沢新一著(集英社新書)を読みました。

東日本大震災以降、日本人はどう進むべきかについて書かれた本です。集英社の月刊誌「すばる」2011年6~7月号に掲載された「日本の大転換」、その補遺として同8月号に掲載された「太陽と緑の経済」に加筆した内容となっています。

新しい「革命」へのマニフェスト

東日本大震災は、東北から関東にかけて甚大な被害をもたらしました。大地震、大津波、そして原子力発電所の事故が日本を襲ったのです。

本書の文章が書かれている時点では、福島原発における事態収拾の見通しはまったく立っておらず、津波による壊滅の後の東北の人々の生活の立て直しも遅々として進んでいません。しかし、今回の大災害の全貌が明らかになっていないにもかかわらず、著者は次のように述べます。

「出来事の推移のいかんにかかわらず、いまの時点でも確実に言うことのできる、ひとつの明白な事実がある。それはこの出来事を境として、日本文明が根底からの転換をとげていかなければならなくなった、という事実である。もとどおりの世界に「復旧」させることなどはとうていできないし、また、してはならないことだ。私たちは否も応もなく、未知の領域に足を踏み入れてしまったのである」

地震や津波の被災地では、人々は再び生活を立て直すことはできます。

しかし、原発事故の場合はそうは行きません。いったん原子力発電所に深刻な事故が発生して、大量の放射性物質があたりにばらまかれてしまうと、その土地は汚染されてしまいます。生物、とりわけ人間は、何年もの間、底で生存することが困難になるのです。もはやその土地は、人間にとっての生態圏ではなくなってしまうとして、著者は次のように述べます。

「それは原子力発電そのものが、生態圏の外部に属する物質現象から、エネルギーを取り出そうとする技術であることに、原因がある。地震と津波は、生態圏の直下で起こる地殻の振動に原因しているから、それによって生態圏の受ける損傷は、生態圏みずからの力で修復していくことができる。ところが、生態圏の外部、もっと正確に言えば、地球をも包み込む「太陽圏」の物質現象が生態圏に及ぼしたものの影響を、長い時間をかけてでも癒していく能力を、私たちの生態圏はもっていないのである。

こうして巨大津波が引き起こした原発事故は、はからずも私たちの前に、新しい知の形態の出現を促すこととなった。原発の建設は、産業界からの強い後押しによって進められてきたが、その産業は経済と一体であり、この経済のあり方が私たちの生活や意識の質を決定している」

もはや、わたしたちは原子力ではないもの、すなわち生態圏の外部である太陽圏からのエネルギーの持ち込みを行うべきであると、著者は言います。

そして、地球科学と生態学と経済学と産業工学と社会学と哲学とをひとつに結合した、新しい知の形態を生み出す必要があると訴えます。その新しい知の形態に「エネルゴロジー Energology=エネルギーの存在論」という名前を与えて、著者は次のように述べます。

「エネルゴロジーの先駆形態を、マルクスやバタイユやハイデッガーの仕事のなかに見出すことができる。しかし、彼らの仕事は、原子力エネルギーの開発がまだ未発達であった頃におこなわれたものであるために(もっともバタイユは広島・長崎への原爆投下を知っていたし、ハイデッガーは戦後の原子力の平和利用をめぐる世界的なキャンペーンについても、熟知していた)、日本人がいま体験している未曾有の事態を、説明しつくすことはできない。私たちは、自分の力で、来るべき知の形態であるこのエネルゴロジーを、創造してみせなければならない。そうでないと、私たちには未来がない」

ここで著者は、文明学者アンドレ・ヴァラニャックが分類した、人類の経験したエネルギー革命の歴史を紹介します。ヴァラニャックは、著書『エネルギーの征服』で次のようにエネルギー革命を7つの段階に分けました。

第1次革命:

火の獲得と利用。火を発火させ安全に保存する技術が開発されることによって、「炉」を中心とする「家」というものができた。

第2次革命:

農業と牧畜が発達して、いわゆる新石器の時代がはじまる。農業は余剰生産物を生み出して、交換経済が発達するようになる。初期の都市が形成される。

第3次革命:

家の「炉」から冶金の「炉」が発達して、金属がつくられるようになる。火の工業的利用が発達するようになり、同時に家畜や風や水力がエネルギー源として利用される。金属の武器の発達は国家を生み出す。

第4次革命:

火薬が発明される。これは14世紀から16世紀のことである。化学反応の速度を高めて、燃える火から爆発する火への移行が起こる。

第5次革命:

石炭を利用して蒸気機関を動かす技術が確立される。これをきっかけとして、産業革命が起こる。

第6次革命:

電気と石油。19世紀の西欧では、電気が新しいエネルギーとして発達をはじめる。原子を構成する電子の運動から、エネルギーを取り出す技術である。電子の運動は電磁波をつくりだし、ここから電波通信の技術が発達するようになる。アメリカでは石油が新しいエネルギーとして注目され、大規模な油田開発がはじまる。自動車産業の発達。そこで形成された「フォード主義」は現代的な資本主義生産のモデルとなる。

第7次革命:

原子力とコンピューターの開発。いずれも第2次世界大戦の刺激によって発達した技術である。コンピューターは電子の量子力学的ふるまいを、情報処理に利用した技術であるが、この技術がなければ、原子力のコントロールは、ほとんど不可能に近い。(A・ヴァラニャック『エネルギーの征服』より)

これを見て、気がつくことは何でしょうか。それは、「第1次エネルギー革命」である火の獲得から「第6次エネルギー革命」の石油の利用にいたるまでは、原子の外殻を形成する電子の運動から、すべてのエネルギーが取り出されているという事実です。家の炉の火も、鍛冶師の炉の火も、火薬の火も、石炭や石油を燃やして得られる火も、すべては化学反応を利用しています。そしてあらゆる化学反応は、原子のいちばん外側の軌道を運動している電子同士の結びつきによって、引き起こされています。つまり、「第6次エネルギー革命」にいたるまで、人類は原子核の内部にまで踏み込んで、エネルギーを取り出すことはしなかったわけです。

ところが、「第7次エネルギー革命」が実現した「原子力の利用」だけが、原子核の内部にまで踏み込みました。そして、そこに分裂や融合を起こさせ、物質の中から化学反応や電気反応では実現することのできない莫大なエネルギーを取り出したのです。これによって、生態圏の「内部」に「外部」が持ち込まれることとなりました。著者は、次のように述べています。

「エネルギー技術の領域では、これははじめての事態である。しかし、これときわめてよく似たことが、思考の領域ではすでに実現となっていた事実を、私たちは忘れてはならない。ほんらい生態圏には属さない『外部』を思考の『内部』に取り込んでつくられた思想のシステム、それはほかならぬ一神教(モノテイズム)である。『第7次エネルギー革命』の産物である原子力技術の、宗教思想における対応物が一神教なのである」

一神教の思想が誕生したのは、今から3千数百年前です。ちょうど、ヴァラニャックの分類で言う「第3次エネルギー革命」のさなかの中近東で生まれました。詳しい事情は『旧約聖書』に記録されていますが、一神教誕生の立役者はモーゼという羊飼いでした。羊を追って入り込んだ山の山頂付近で、モーセは火のようなものが燃えているのを見つけます。呆然として火に見入っているモーセに、何かが火の中から語りかけてきました。その語りかけてきたものこそ、一神教の唯一絶対神”ヤハヴェ”だったのです。その神は、後に”ゴッド”とも”アッラー”とも呼ばれることになります。著者は、次のように述べています。

「ユダヤ民族はこういう絶対的な超越の神を信じなければならない、そう火のなかの声は語った。この体験をきっかけにして、モーゼは人類の宗教思想に革命をもたらす者へと変貌していった。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教のすべてにおいて、モーゼのもたらした思想革命の精神が生きている。一神教が重要なのは、それに特有な「超生態圏」的な思考が、西欧においてキリスト教の衰退後に覇権を握った、世俗的な科学技術文明の深層構造にも、決定的な影響を及ぼしているからである」

しかし、日本やインドといった地域には、一神教は生まれませんでした。それらの土地には、アニミズムや多神教が生まれました。著者は述べます。

「アニミズムや多神教の神々は、どんなに超越的なふるまいをしてみせようと、それはいわば格好ばかりで、じっさいには生態圏の全体性の表現になっている。これらの神々のなかには、毒を出すものもいる。しかしその毒は、人間がうまく処方できれば薬に変えることができる。これらの神々は、生態圏のなかに、その秩序を脅かすような『外部』を引き込んだりしない。その意味では、一神教の神と本質的な違いがある」

著者によれば、一神教はその生態圏に、本来はそこに所属しないはずの「外部」を持ち込んだのです。モーセの前に出現した唯一絶対神は、無媒介に、生態圏に出現します。そんな神を前にしたら、生身の人間は心に防護服でも着装しないかぎりは、心の生態系の安定を壊されてしまうとして、著者は述べます。

「ことによると、日本の科学者の思考には、一神教の本質の理解がセットされていないのかもしれない。原子力発電は生態圏内部の自然ではないのだから、それをあたかも自然の事物のように扱うことは許されない。いわんやそれが『ぜったいに安全である』ことなどは、ありえようがないのである。生態圏の自然と太陽圏の『自然』を混同することほど、危険なことはない」

さて、本書を読んでいて興味を引かれたのは「社会」についての著者の考えでした。著者は、「社会」を考える上で、「市場」というものを持ち出します。市場は社会とは異質なメカニズムをもった作動を行うからです。歴史的に見ても、市場と社会の間には、深刻な確執が存在してきました。

その様子を詳しく研究したのが、かのカール・ポランニーです。おそらく本書の『日本の大転換』というタイトルは、ポラン二ーの『大転換』に由来するのでしょう。ポランニーは、自己調節的市場が自然生態系や社会を包摂して、そこに含まれているあらゆるものを商品に変えていくシステムとして、「資本主義」というものの特徴を描き出しています。

資本主義とは何か。それは、市場の原理が社会の全域に拡大されたシステムです。社会というものを成立させている原理と、市場を作動させている原理とは根本的に違います。それどころか、市場の原理には、人間の結びつきでできた社会を解体させるような力を秘めています。そう、社会を「無縁社会」へと変える張本人は市場なのです!

わたしは、『隣人の時代』(三五館)をはじめとした一連の著書において、社会とはもともと「有縁社会」であると訴えてきました。著者も、まったく同じことを考えているようで、次のように述べています。

「社会というのはどこでも、具体的な人間の心のつながりでできている。社会のなかの個人は、程度の違いはあっても、けっして孤立して存在していない。さまざまな回路をとおして、人間同士の心のつながりを維持しようという方向に、社会は働きをおこなおうとする。つまり、人間同士を分離するのではなく、結びつける作用が、社会には内在しているのである。このような社会の本質を、『キアスム(交差)』の構造としてとらえることができる。キアムスは、さまざまな人格の交差した状態をあらわしている。私の心とあなたの心に、なにかのつながりが発生している状態では、主客を分離して、あなたのことを自分にはつながりのない対象のように扱うことはできない。このとき2人の間には『縁(つながり)』が発生する」

この文章は、著者による「有縁社会」の理論化であると言えるでしょう。しかし、近代になって、有縁社会は破壊されてきました。著者は述べます。

「いったいなにが、私たちの世界で破壊されているのか。社会が破壊されている。生態圏が破壊されている。そして、社会と生態圏が結びついたところに形成されてきた『文明』が、破壊されているのである。文明をつくりあげてきたのは、エネルゴロジーの構造である。その構造が、いま土台の部分から突き崩され出している」

とりわけ日本文明は、西欧的な文明と違って、キアスムの構造を基礎としてきました。いわば一種の「生態圏文明」であったわけですが、その日本文明がかつてない深刻な危機を迎えているとして、著者は次のように述べます。

「津波と原発の事故は、私たちが抱え続けてきた大きな矛盾を、これ以上のものはないと思えるほど激烈なかたちで、白日のもとにさらした。日本文明はエネルゴロジー的に破綻しかかっている。がんばればなんとかなるというレベルは、とうに超えてしまった。危機の本質を知り抜くことによって、文明の大転換を試みないかぎり、日本文明は衰退の道へと踏み込んでしまう」

それでは、わたしたち日本人は何をすべきなのか。まず、最優先事項となるのは新しいエネルギー革命の実現です。すなわち「第8次エネルギー革命」について、著者は次のように述べます。

「私たちが実現すべき第8次エネルギー革命は、おそらくつぎのような基本構造をもつであろう。第8次エネルギー革命は、第7次エネルギー革命の『弁証法的否定』によって生み出される。生態圏の内部に太陽圏的現象を直接・無媒介に持ち込む第7次的様式が否定されて、ふたたび太陽エネルギーは変換・媒介されることによって、生態圏に持ち込まれる。しかし、石炭や石油を用いるそれまでのエネルギー資源の場合とは異なって、むしろ原子力発電の思想と同じように、過去に蓄積され化石として保存された太陽エネルギーを用いるのではなく、太陽との直接的な対面のなかから、エネルギーを取り出す技術が開発されなければならない。このためには、第7次エネルギー革命の副産物である半導体技術が駆使されることになる。

原子核に手を差し込んで、そこに核融合や核分裂を起こさせるのではなく、ふたたび原子核の外殻を回る電子を操作する技術に立ち戻るのである」

著者は、原子力の中にユダヤ思想が生み出した一神教の姿を見出しました。そして、さらに次のように述べています。

「どのエネルギー革命も、それに対応する宗教思想や新しい芸術をもっているものである。たとえば、第1次エネルギー革命にはプロメテウス型の火の神話群が対応し、第5次から第6次エネルギー革命には印象派から抽象芸術への展開が対応している。それならば、来るべきエネルギー革命については、どうであろうか。誤解を恐れずに宗教思想とのアナロジーを用いてみよう。すると第8次エネルギー革命は、一神教から仏教への転回として理解することができる。

仏教は一神教の思考を否定する。一神教は、人類の思考の生態圏にとっての外部を自立させて、そこに超越的な神を考え、その神が無媒介的に生態圏に介入することによって、歴史が展開していくという考えを発達させた。このような超越論的な歴史主義の思考から、モダニズムの技術化思考は生まれた。

仏教はこのような思考法を、ラジカルに否定するのである。仏教は、生態圏の外部の超越者という考えを否定する。そして、思考におけるいっさいの極端と過激を排した中庸に、人類の生は営まれなければならないと考えた。

日本では歴史的に、このような仏教が神道と結合してきた。神道の神々は、生態圏を構成するさまざまな強度現象を、精神化して表現したものである。だから神々を敬うことは、自然に畏敬の心をいだくことと同じなのである。自然宗教である神道は、仏教から無や曼荼羅の思想を借りてきて、それまでうまく表現しきれなかった、自分の思想を表現することに成功したのであるが、仏教は神道をとおして、自然の具体性と結合することで、ただの抽象的な学問ではなくなった。このように仏教はどこの世界でも自然宗教との折り合いがよいのである」

もはや、原発の時代は終わった・・・・・著者は、そう訴えます。著者は、「日本の大転換」の最後に次のように書いています。

「原発の開発とともに進んできた第7次エネルギー革命の時代は、ゆっくりと衰退への道に入っていく。それに替わって、生態圏の生成の原理にたち戻って、そこに別の豊かさを取り戻そうとする、第8次エネルギー革命の時代が隆起する。それに連動して、経済の思想が根底からの転換をはじめる。社会は再生への運動をはじめる。とてつもない災禍をくぐり抜けたあと、日本の進むべき道は、いまやはっきりと前方に見えてきているのではないか」

「日本の大転換」補遺として、「太陽と緑の経済」が書かれました。ここでは、太陽が地球生態圏に生きるほとんどすべての生命にとっての気前のよい贈与者として描かれていることが興味深かったです。わが社の「サンレー」という社名には「SUNRAY」すなわち「太陽光」という意味もありますので・・・・・。

人間は太陽をひどく「気前のよい贈与者」として意味化し、思考するとして、著者は「生態圏を生きるほとんどすべての生命が、太陽からのエネルギーの贈与によって、存在しているということに気づきます。そしてじっさいに、昔の人間は、存在世界の根底を支えているのが、この贈与性という不思議な原理であることを、はっきりと認識していました」と述べています。

著者が「日本の大転換」に書いたように、第8次エネルギー革命の主力をなすと考えられている「太陽光発電」の仕組みは、ほとんど植物が行っている「光合成」の仕組みをイミテートしたものです。これまでの近代的なエネルギー体制の中では、「生態圏を根底で支える贈与性」というものがまったく「見えないもの」となってしまいました。

しかし、エネルギー体制の世界的転換が進む中で、その「生態圏を根底で支える贈与性」が人類の思考に大規模によみがえってくる可能性があるというのです。

最後に、著者は次のように述べて、「太陽と緑の経済」を締めくくっています。

「それを実現できるかどうかは、しかし、私たちの認識と実践にかかっています。今回の大震災と原発事故をきっかけとして、日本は『新しい日本』に生まれ変わることのできる可能性を開かれた、と考えようではありませんか。可能性を現実に変えるには、理念が必要です。『太陽と緑』が象徴する新しい思考がそのような理念になることを、私は心から願っています」

途中のエネルギーの説明を中心とする物理学についてのくだりは読みにくかったですが、最後はわたしの大好きな「太陽光」も登場して、総じて楽しく読めた一冊でした。

それにしても、著者は本当に「緑の党」みたいなものを立ち上げるのでしょうか? 「緑の党」では、あまりにも「なんちゃってサヨク」観が強く漂います。

できれば、ネーミングは「太陽の党」のほうが良いのではと思うのですが・・・・・。

岡本太郎の「太陽の塔」も連想されて、カッコいいですし。いや、ほんとに。