- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

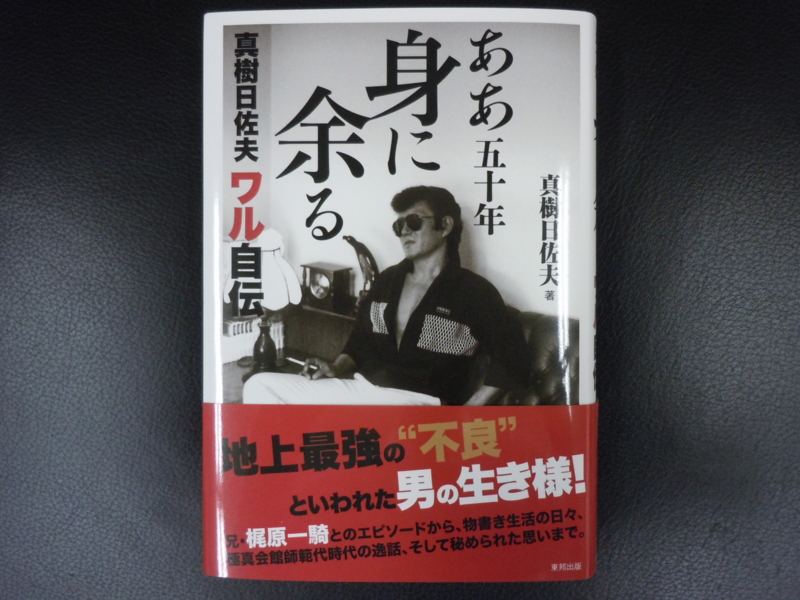

No.0501 評伝・自伝 『ああ五十年 身に余る』 真樹日佐夫著(東邦出版)

2011.12.02

『ああ五十年 身に余る』真樹日佐夫著(東邦出版)を読みました。

『梶原一騎伝』、『劇画一代』、そして本書の3冊を続けて読むと、兄弟にまつわるさまざまな出来事が立体的に見えてきて、その真相が明らかになってきました。

真樹日佐夫ワル自伝

表紙には、30代後半~40代前半と見られる著者の写真が使われています。トレードマークのサングラスに胸元の大きく開いた黒シャツ、髪はリーゼントでタバコをふかす・・・・・いわゆるイメージ通りの「真樹日佐夫」です。はっきり言って、コワモテ!

帯には、「地上最強の”不良”といわれた男の生き様!」と大書され、「兄・梶原一騎とのエピソードから、物書き生活の日々、極真会館師範代時代の逸話、そして秘められた思いまで。」と書かれています。執筆生活の長い著者ですが、本書は初の自伝だとか。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 古稀の秋

第一章 城

第二章 ブレーク前後

第三章 寵児

第四章 映画よ、映画

第五章 縄とメス

第六章 惜別

第七章 四角いジャングル

第八章 流星群よ

終章 千年の牙

序章は、2010年11月7日に東京・赤坂のホテルで開催された「真樹日佐夫作家生活50周年記念パーティー」の模様から始まります。ざっと800名の出席者を前にして、著者は次のような挨拶をしたそうです。

「えんぴつ無頼、とでも言いますか、あっという間の50年でしたが、何とか大過なくやってこられましたのも偏に皆々様の変わらぬご理解とご厚情の賜と肝に銘じ、この場を借りまして心から御礼申し上げます。

5年前に45周年感謝の宴というのをやって頂き、今年6月には古稀の祝いを、そして本日ここに50周年と、この身に余る栄を天上よりなお休みなく叱咤激励し続けてくれている我が愛しの兄貴、梶原一騎と分かち合おうと思います。

この先どれだけ息災でいられるかは神のみぞ知る、ですが、まずは7年後の喜寿へ向け新たに舵を切る所存です。どうか眉を顰めたりなさらず、これまで通りのお付き合いが続けられますよう平に、平に」

『ああ五十年 身に余る』という本書のタイトルは、この挨拶が出典のようですね。記念パーティーの挨拶では、「天上よりなお休みなく叱咤激励し続けてくれている我が愛しの兄貴」という言葉が出てきます。

兄である梶原一騎と著者は、本当に仲の良い兄弟でした。まだ2人とも世に出ていない若い頃、蒲田で「モンテクリスト」というバーを一緒に営業していました。その後、2人で作家稼業に入ったとき、毎晩8時頃になると兄弟水入らずの酒宴がはじまったそうです。同居していた母親と弟(高森日佐志)はどちらも11時前には寝入ります。著者は、その後の様子を次のように書いています。

「その後の約2時間が兄弟酒の眼目ともいうべきところで、梶原が別段声を潜めることもせず、いつも決まって、

『慎太郎に裕次郎』

と、その名をまじないめかして並べるのが宴酣となる合図のようでもあり、待ってましたとばかりに俺も身を乗り出すのである。

『うん、うん、石原兄弟』

『いつの日にか我々も、あの2人のように世に名前を轟かそうや、なあ。石原兄弟に梶原兄弟が並ぶだけじゃなく、鞭が入って1馬身も2馬身もリードしてのけるんでなくては』

『第3コーナーを回っての直線でぐんぐん出て、一気に抜き去る――いいね、いいねえ』

間の手を入れるのが毎度ながら俺の役どころで、それによって梶原の夢の世界が限なく広がるのを聞くのが好きで堪らなかった。

気鋭の作家に、すでにして日活映画のトップスター。この輝ける兄弟は、その後も永らく梶原と俺にとっての希望の星、究極の目標であり続けるのだから凄い、凄いよなー」

著者が強い影響を受けたのは石原兄弟だけではありません。石原慎太郎氏と浅からぬ関係にあった三島由紀夫の影響も受けていたそうです。三島が陸上自衛隊の市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げたときは大変なショックを受けたとのことで、著者は次のように書いています。

「享年45歳、三島が自決を覚悟の上で大平の世に突き付けた文字通りの憂国の至情は、その行為が余りにも衝撃的だっただけに心の臓を手掴みにされたのにも似た思いの一方で、猛省を促さずには置かぬようでもあった。

脇目も振らず今日まできたなどは単なる錯覚、思い上がり以外の何物でもなく、如何に息抜きだとはいえ昼日中まで女とホテルにしけ込んでいるなんぞ、彼我の精神の在り様を較べたら・・・・・。穴があったら入りたいというか、今日この11月25日という日を終生忘れてはなるまい、と俺は肝に銘じていた。そうした思いは、翌日の新聞に事件の詳細とともに掲載されていた写真――総監室の床に同志の森田必勝(追って自刃)により介錯を受けた三島の生首が置かれている――を目にするに及んで何倍にも膨らみ、さらなる逼迫感に背中を突き押されることとなった」

ちなみに梶原一騎の自伝にも、彼が三島に強い影響を受けたと書かれていました。梶原一騎と真樹日佐夫。この仲の良い兄弟は、時にはケンカもしました。著者に思いを寄せる女性を兄の梶原が気に入り、弟は仕方なく譲ります。

しかし、女性のほうが思いを断ち切れず、著者とヨリを戻してしまったそうです。そのとき、烈火のごとく怒り狂った兄は弟を決して許さなかったとか。

とにかく、著者は若い頃からよくモテたようです。他にも、本書には女性がらみの色っぽい話がたくさん登場します。特に、「昌代」という19歳も年上の恋人とのエピソードが全篇を通じて描かれています。

著者は、この女性と半世紀以上にわたって愛を育んできたというのです。最後まで著者には妻がいることを知らず、そのことを疑った彼女が84歳で、著者が65歳でのときに修羅場になったという場面には、ある種の感動さえ覚えました。

ベッドの上で「死に物狂いで愛したのに・・・・・」と啜り泣く彼女の姿を見ながら、著者は「死ぬまでこいつを放さない」と覚悟を決めたそうです。

最後に亡くなった彼女を、故人の希望通りに著者は散骨します。弟の高森日佐志を誘って、クルーザーで逗子の海に彼女の遺灰を撒くのでした。遺灰はパウダー5袋に収められ、袋は海水に溶ける紙を使用していました。

「通夜に告別式、そして今日と。いや、有難う。こいつも涙に噎んでいるぜ、きっと」と弟に語りかけると、「散骨が支持層を増やしてきている、というのも何となくわかる気はするね。地震や津波で墓が跡形もなくなっちまう、なんてことを考えたら綺麗に粉骨し海に流してもらう、その方がよっぽどスマートだものねぇ」という言葉が返ってきました。

これは、冠婚葬祭業者として傾聴すべき言葉だと思います。そして本書の最後は、次のように書かれています。

「パウダーの袋を右手に持ち、花を左手にモーションを起こそうとして、死に物狂いで愛したのに、とベッドに横向きに坐り背を丸めて弱々しくも独語する昌代の風姿が、いままた裡なるスクリーンに映し出されるのを観た。

『あばよ、昌代』

ちょい悪親父を気取り精一杯クールに極めたつもりが、振りかぶった腕には情けないほど力が入らず、袋はタラップのすぐ先の波間に落ち、しばし漂った。花は左手のまま投じ、次を弟に譲ると俺は海上から昌代の遺影へと改めて目を転じた。

死に物狂いで愛してくれた、それは忘れまい。おまえの中の俺は消滅したが俺の中のおまえは、この生ある限り息衝き続けるんだ。それで、いずれはまた2人はあの世でも・・・・・。雨は追い追い激しさを増してきており、ヨットパーカーのフードを被るのとおっつかっつに刺激臭を嗅いだような、擽られでもしたような感覚が鼻腔の奥につんときた」

ハードボイルドな筆致ですが、人の世のはかなさを思わせ、泣かせる文章です。散骨の場面をここまでドラマティックに描いた文章は初めてではないでしょうか。

1人の女性を生涯愛し続け、最後はしっかりと旅立ちを送ってあげた著者。その姿に、わたしは漢の「誠」を見た気がしました。