- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0793 プロレス・格闘技・武道 | 小説・詩歌 『七帝柔道記』 増田俊也著(角川書店)

2013.09.16

『七帝柔道記』増田俊也著(角川書店)を読みました。

先日、大型バスに乗って出雲大社へ参拝に行ったのですが、行き帰りの車中で合計580ページの本書を一気に読了しました。それくらい面白い内容でした。著者は1965年生まれの作家で、北海道大学を中退しています。2006年、『シャトゥーン ヒグマの森』(宝島社)で第5回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞してデビューしました。何よりも著者の名を世に知らしめたのは、ドキュメンタリーの大傑作、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』であり、同書で第43回大宅壮一賞、第11回新潮ドキュメント賞をダブル受賞しています。

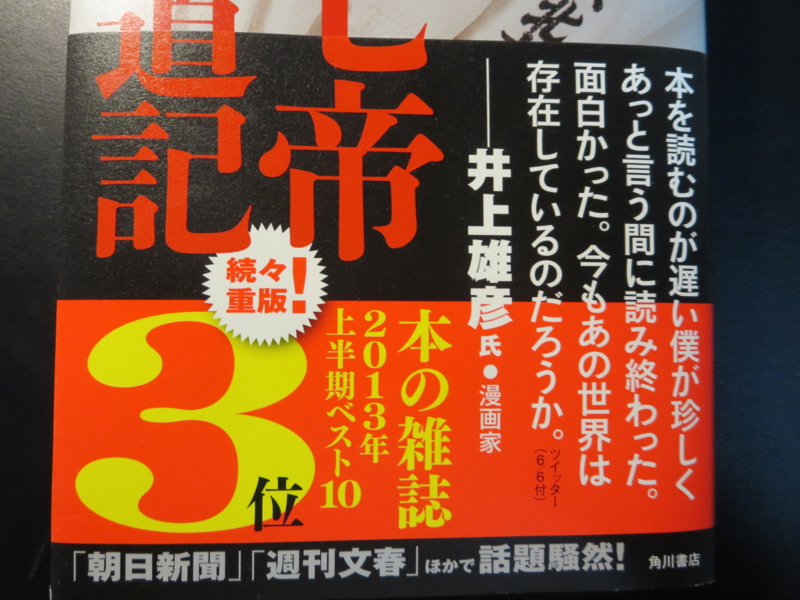

表紙カバーには、7つの大学の名が入った柔道着がきれいに並べられた写真が使われています。この本、帯がとにかく熱いです。表には、「続々重版!」「本の雑誌2013年上半期ベスト10 3位」「『朝日新聞』『週刊文春』ほかで話題騒然!」といったコピーに続いて、以下のコメントが紹介されています。

「本を読むのが遅い僕が珍しくあっと言う間に読み終わった。面白かった。今もあの世界は存在しているのだろうか。」ツイッター(6/6付)―井上雅彦氏(漫画家)

『七帝柔道記』の帯は熱い!

『七帝柔道記』の帯は熱い!

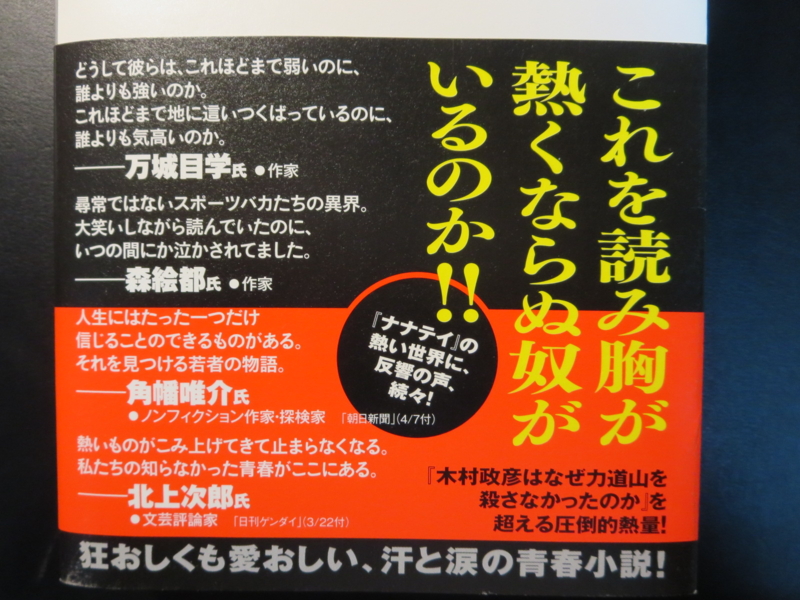

また、帯の裏は「これを読み胸が熱くならぬ奴がいるのか!!」「『ナナテイ』の熱い世界に、反響の声、続々!」「『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』を超える圧倒的熱量!」というコピーが踊ります。特にわたしの心を動かしたのは最後のコピーで、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』でさえ物凄い本だったのに、あれを「超える」という言葉には驚きました。かつて、ノールールの格闘技大会である「アルティメット大会」の第1回目・第2回目を連覇して「最強」の名を欲しいままにしたホイス・グレイシーが兄のヒクソン・グレイシーを評して「ヒクソンは僕の10倍強いよ」と言い放ったときの衝撃を思い出しました。

帯の裏も熱い!

帯の裏も熱い!

さらに帯の裏にも、以下のようなコメントが紹介されています。

「どうして彼らは、これほどまでに弱いのに、誰よりも強いのか。これほどまでに地に這いつくばっているのに、誰よりも気高いのか。」―万城目学氏(作家)

「尋常ではないスポーツバカたちの異界。大笑いしながら読んでいたのに、いつの間にか泣かされてました。」―森絵都氏(作家)

「人生にはたった一つだけ信じることのできるものがある。それを見つける若者の物語。」―角幡唯介氏(ノンフィクション作家・探検家) 「朝日新聞」(4/7付)

「熱いものがこみ上げてきて止まらなくなる。私たちの知らなかった青春がここにある」―北上二郎氏(文芸評論家) 「日刊ゲンダイ」(3/22付)

帯の下には、「狂おしくも愛おしい、汗と涙の青春小説!」とあります。

どのコメントも熱いですが、それでは本書はいったいどのような小説なのか。それは著者の自伝小説とも言える内容であり、「七帝柔道」の王者を目指して猛練習に励む北海道大学柔道部を舞台にした青春小説です。自身も七帝柔道を経験した作家・井上靖の自伝的小説『北の海』に捧げられています。

七帝柔道というのは、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の、いわゆる旧帝国大学7校の間で戦われる柔道の大会です。この大会は、講道館ルールとは違い、「七帝ルール」という特殊なルールで戦われます。

七帝ルールは、一本勝ちのみ、場外なし、寝技への引き込みOKというもので、寝技中心の戦いとなります。「姿三四郎」や「柔道一直線」でお馴染みの相手を遠くに投げ飛ばす柔道とはまったく違った武道なのです。

戦前の高専柔道の流れを汲んだ実戦色の強い柔道なのですが、七帝柔道の大会は15人×15人の抜き勝負で行われます。あまりにも特殊な大会だと言えますが、7大学の選手たちはチームの勝利のために己の尊厳をかけて戦うのです。

旧帝大には、オリンピックや全日本選手権を目指すような強豪大学のように柔道推薦がありません。そのために、部員の3割から5割は大学から白帯で柔道を始めた選手たちとなります。各チームは選手を「抜き役」という勝ちにいく選手、「分け役」という引き分けを狙う選手に役割分担します。そして、すべては七帝戦で勝つために、全選手が滅私のチームプレーをするのでした。

主人公は名古屋で高校生活を送りましたが、七帝柔道という寝技だけの特異な柔道が旧帝大にあることを知り、それに強く憧れます。彼は、2浪の末に遠く北海道大学柔道部に入部しますが、そこにあったのは、「参ったなし」の地獄の猛練習に明け暮れる壮絶な世界でした。北大柔道部は、かつて超弩級をそろえ、圧倒的な力を誇る名門でした。しかし、主人公が入部したときは七帝戦で連続最下位を続けるどん底の状態だったのです。主人公たちは、どん底の状態から脱出し、なんとしても七帝柔道での優勝を目指します。

他の一般学生が恋愛や趣味などで大学生活をエンジョイする中、主人公たちはひたすら寝技を中心とした練習だけをこなす毎日でした。「練習量が必ず結果に出る。努力は必ず報われるはずだ」という言葉を信じて極限の練習量をこなすのですが、その練習は凄惨をきわめます。

例えば、金澤という4年生の主将から寝技で押さえ込まれた主人公は、まったく動けません。金澤主将は「逃げろ」と言いますが、主人公が腹を両肘で押して必死に顔を横に向けようとしても、その動きに合わせてまた相手が体をずらしてきます。「腰を振れ、隙間を作るんだ」とアドバイスする主将に対して、主人公の心中が以下のように書かれています。

「わかっています・・・・・でももう僕には力が残っていないんです・・・・・息ができないんです・・・・・動けないんです・・・・・。金澤さんの体を必死に叩いて参ったし続けた。何度も何度も手を叩いた。助けてください。息ができない。死にたい。死にたい。もう力が残っていない。殺してください。小学校の頃にプールで溺れたときのことを思いだしながら手を叩き続けた」(『七帝柔道記』p.117~118)

また、北海道警察(道警)の柔道部員が北大に出稽古に来ます。両者の対格差および実力差は桁違いでした。主人公たちが味わった生き地獄が以下のように描写されています。

「立技乱取り中に、立ったまま力尽くで壁に押しつけられ十字絞めで絞め落されることもあった。私たちは悔し涙を流しながら滅茶苦茶にされた。しかし泣いたら練習が終わるわけではない。ふてくされたら乱取りが終わるわけでもない。相手を睨みつけたら乱取りを中断してくれるわけでもない。よけいに怒らせて滅茶苦茶にされるだけだ。逃げ道はないのだ。私たちは涙と鼻水と涎にまみれ、プライドをずたずたにされ、人格をずたずたにされた」

(『七帝柔道記』p.303)

この理不尽なまでの屈辱を前にして、著者は次のように考えます。

「戦闘能力―すなわち腕力、強さというたったひとつのスケール(測り)の前に私たちの存在そのものが木っ端微塵に粉砕された。それが正しいか正しくないかにかかわらず、現実として木っ端微塵にされた。

私たちは粉砕された自分から新たな自分を見つける必要があった。新たな哲学を見いだす必要があった。そうしないと、この世界では、生きている価値すらなかった。それほど腕力というのは圧倒的にわれわれの眼前に突きつけられた命題であった。学問や仕事なら同じようなヒエラルキーがあっても精神的な逃げ道はある。『物理はできないが国語ではトップだ』『仕事は遅いが正確さなら負けない』、あるいは社会には仕事はできないが友達が多いというサラリーマンもいるだろう、優しさが取り柄という者もいるだろう、いくらでも逃げ道はある。しかし、この世界だけは言い訳はいっさい通用しなかった―」

(『七帝柔道記』p.304)

偏差値だけで生きてきた頭でっかちの青年たちが、それが通じない世界に飛び込み、今までのプライドを完全に壊されてしまったわけです。

道警の柔道選手は、日本のトップクラス、すなわち世界のトップクラスにもけっして遠くないところにいる連中です。そんな選び抜かれたアスリートたちが日常的に北大生たちと乱取りを行うのです。他のスポーツではまずこんなことは起こらないでしょう。プロ野球のエースピッチャーと北大野球部や東大野球部のバッターが対決することなどありえません。でも、柔道だけは別で、日常的にトップ選手とぶつかり合い、日常的に人格をずたずたにされるのです。著者は、次のようにも書いています。

「他の格闘技に敷衍してもありえないことだった。つい先日、11月22日にボクシングでマイク・タイソンが20歳の最年少記録でWBC世界ヘビー級チャンピオンに就いたが、そのタイソンと北大や東大、京大のボクシング部員が体重関係なく40キロも50キロも体重差があるのに2時間も3時間もスパーリングしたらどうなるだろう。ボクシングのスパーリング中に、恐くなってリングから逃げても追いかけられ、壁に押しつけられて殴られ続けたらどうなるだろう。毎日それをやったらどうなるだろう。しかもタイソンは180センチ100キロ程度なのだ。柔道界ではかなり小さい方なのだ。私たちは日本のトップ欄カーの柔道家たちと日常的に戦わなければならなかった。タイソンより10センチ以上背が高くタイソンより50キロ以上重い選手とも日常的に戦わなければならなかった」

(『七帝柔道記』p.321)

著者によれば、そもそも他の格闘技と柔道は乱取りの量が極端に違いました。

「私たちはときどきプロボクサーや大相撲力士のスパーリング量や稽古の本数を聞いて溜息をついた。タイソンでさえ1日のスパーリング量は3分×10ラウンド、つまり30分間しかないという。私たちにとって6分×20本程度の乱取りは一番軽い日の調整練習だった。二部練や合宿になると、カメ取り乱取りなども含め30本、40本、50本とやらなければならなかった。それが普通の練習、日常の風景なのだ。なぜ柔道だけはこんなに練習する必要があるのか」(『七帝柔道記』p.322)

オリンピックを目指す柔道エリートやプロの格闘技選手ならいざ知らず、これほどきつい練習を才能もなく体格も貧弱な大学生たちが行うというのは明らかに異常です。でも、柔道で上を目指すとは、つまりそういうことなのです。主人公は、あまりの猛練習に食欲がまったく湧かず、それでも少しでもカロリーを摂取しないと生命維持の危機を感じるため、最初のうちは味噌汁に生卵と納豆をぶち込んで啜る毎日でした。

弱くてレギュラーになれず七帝戦にも出場できなかった永田という選手が、4年生の引退スピーチで次のように言います。

「柔道部で練習したくらい努力すれば、総理大臣でも宇宙飛行士でも、なんでもこれからなれそうな気がします・・・・・それくらいほんとうに努力しました。」

他の4年生たちは涙目で笑いますが、さらに永田選手は続けます。

「・・・・・僕は弱くて・・・・・ほんとうに弱くて練習が苦しくて辛くて何度も部を辞めようと思いました。僕の代には他に強いやつがたくさんいました。でも、僕よりずっと強いやつが練習の辛さでたくさん辞めていくなかで・・・・・僕は試合にも出れなかったけど、最後まで続けた・・・・・だから僕は彼らに負けていないと思う」

これを聴いた4年生たちは嗚咽を上げ始めるのでした。読んでいるわたしの涙腺も緩みっぱなしでした。

わたしが特に心を打たれたのは、猛練習の最後に行う腕立て伏せの意味を主人公が知ったときです。道警からボロボロにされても、何度も絞め落されても、死にそうなくらい疲れきっていても、北大柔道部は最後に必ず全員で意識朦朧としながら腕立て伏せをするのです。主人公はこの習慣に大いに疑問を抱きます。疲れきったところに腕立てなどをしても逆効果で、せっかくついた筋肉を落すだけだと考えたからです。

その疑問を知った杉田という先輩が、主人公に向かって言います。

「おまえ、あれが筋肉トレーニングだと思っていたのか。違うんだ。俺も1年目の頃は非科学的なトレーニングだなって思ってたけど2年目になった頃にわかった。あれをトレーニングと考えたら理不尽かもしれない。でもな、あれは全部員の心をひとつにするための儀式なんだよ。苦しい練習の終わりに、ぎりぎり残っている体力でさらにきついことをみんなでやることが大切なんだ。抜き役も分け役も、レギュラーもレギュラーじゃない人間も、一緒に同じことをやることが大切なんだ。あれによってお互いがお互いの苦しみを理解することができる。敬意をもってお互いを見ることができる」

(『七帝柔道記』p.360)

わたしは、これを読んだとき、感動しました。そして、儀式というのは柔道部であれ会社であれ、どんな組織であれ、メンバーの「こころ」をひとつにする「かたち」であり、「カタチ」には「チカラ」があることを再確認しました。

わたしは、儀式としての腕立て伏せのエピソードから「ハートフル・マネジメント」という言葉を思いました。拙著『孔子とドラッカー新装版』(三五館)のサブタイトルですが、『七帝柔道記』はまさに心のマネジメントの書だと思いました。例えば、ドラッカーが力説した「真摯さ」の大切は、かの『もしドラ』よりもはるかに強いメッセージとして伝わってきます。ドラッカーだけではありません。本書からは孔子の精神も感じられます。孔子の開いた儒教は、生命の連続としての「孝」を重要視しました。先輩から後輩への伝統の継承も「孝」に当たりますが、『七帝柔道記』にはこの「孝」が生き生きと描かれていました。「後輩は先輩の分身だ」という言葉も出てきますが、まさにこれこそ「孝」にほかなりません。「孝」は、先人の志を時間差で後に続く者たちが果たすことができます。幕末、吉田松陰や高杉晋作や坂本龍馬らは志半ばにして生を終えましたが、彼らの後継者たちはその志を受け継いで「明治維新」という人類史上に残る社会的イノベーションを実現しました。

北大柔道部も「孝」の力によって奇跡を起こします。でも、それは『七帝柔道記』の中では書かれていません。主人公たちが4年目となったとき、後に総合格闘技の世界で旋風を起こす中井祐樹たちが1年目として入部してきました。その1年目の彼らがさらに4年目になったとき、その奇跡は起きました。奇跡は、いつだって時間差で起こるのです。

ネタバレにならないように詳しいことは書きませんが、「その後の北大柔道部」について知りたい方は、著者の増田俊也氏が書いた懇親のレポートである「VTJ前夜の中井祐樹」(「ゴング格闘技」2009年6月号掲載)をお読み下さい。

なお、中井選手は日本で初めて開催されたヴァーリ・トゥード(何でもありの総合格闘技)大会で準優勝した人です。そのときの優勝者は、ヒクソン・グレイシーでした。増田氏は、七帝柔道仕込みの中井選手の実力がなければ日本に総合格闘技は根づかなかったと述べています。わたしも、そう思います。中井祐樹ほど勇気のあるファイターはいません!

ヒクソン・グレイシーといえば、著者の増田氏が「木村政彦」についてヒクソンと対談したことがあります。そのとき、増田氏は北大柔道部の道着を着込んで対談に望みました。おそらくは、増田氏の心中には七帝柔道への強い誇り、そして後輩である中井選手への深い想いがあったのでしょう。

先程、孔子の名を出しましたが、孔子は人生における成功などよりも人間的成長の大切さを説いた人でした。その意味で、本書は見事なビルディングス・ロマン(成長物語)となっています。ひたすら「強さ」を求め続けて地獄の練習に耐え抜いた主人公は、いつしか「こころの強さ」を手に入れます。

膝の靭帯を切って入院した主人公は、次のような気づきを得ます。

「一般社会の人間のパーセンテージそのままに入院患者にもさまざまな人間がいた。大型トラックの運転手もコンビニの若い店員もビルの守衛をやっているお爺さんもいた。専業主婦もいたし、離婚してひとりで子供3人を育てている女性もいたし、高校でいじめられて中退し家業を手伝っている女の子もいた。彼ら彼女らと付き合いが広まるにつれ、私は新鮮な感覚を覚えていた。みんながみんな北大生ではない。北大生のなかで私たち柔道部員は異端だったが、外部の人たちから見ればやはり『北大生』という1つのカテゴリーに入れられる人種だった。2浪の道草は食ったが、進学校から北大に入ったので、私は世の中にはさまざまな生き方をしている人がいるというあたりまえのことに気づいていなかった」

(『七帝柔道記』p.514)

そして、主人公はさらに次のように思い至るのです。

「私たち北大生は、スポーツ界のエリートだって、たまたま天賦の体格と才を得て、たまたまスポーツに打ち込める環境を得ただけなのだ。

学問だってスポーツだって同じだ。他のあらゆることだって同じだ。たまたま与えられた環境や、天から貰った才能なんて誇るものでもなんでもない。大切なのは、いま、目の前にあることに真摯に向き合うことなのだ。自分がいま持っているもので真摯に向き合うことなのだ」

(『七帝柔道記』p.517)

この言葉など、もう孔子とドラッカーの思想が渾然一体となっています。

そして、過酷な練習に耐え抜いた北大柔道部は、ついに七帝戦に挑みます。果たして、最下位から脱出できるのか。それとも、奇跡の優勝を果たすのか。ネタバレにならないように結論を書くのは控えますが、現実は甘くはありませんでした。なぜなら、相手も同じような苦しい練習を経てきていたからです。まったく、思うようにならないものが人生であると言えるでしょう。

本書の最後に、主人公は次のように思うのでした。

「私は、北大だけが苦しんでいると思っていた。北大だけが頑張っていると思っていた。北大だけにドラマがあると思っていた。

しかし、他の六大学にも同じようにドラマがあるのだ。他の大学も努力に努力を重ね、七帝戦に挑んでいるのだ。私たち北大柔道部員が苦しい日々に耐えながら札幌の空を仰ぎ見ているその同じ時刻、仙台で、東京で、名古屋で、京都で、大阪で、九州で、それぞれが同じ星空を仰いでいるのだ。

いずれの大学の部員も柔道推薦で入学したわけではない。いつでも退部する自由を持っている。五輪に出られるほど強くなれるわけでもない。将来、柔道の専門家になるわけでもない。

しかも新聞どころか柔道専門誌にも結果が掲載されない七帝戦。そのなかで、悩み苦しみながら自らで自らを厳しい戒律で縛り、他の学生たちが楽しい大学生活を謳歌している間、練習に打ち込んでいるのだ。春爛漫行楽のときも、炎熱の夏も、紅葉を愛でる秋も、そして極寒の冬も―」

わたしは、主人公が自らの札幌だけでなく、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、九州にいる仲間たちの存在に想いを馳せたとき、彼が見上げた夜空には「こころの北斗七星」が輝いたのではないかと思います。そして、この7つの星のネットワークに気づいたとき、日本各地に散在する旧帝大の所在地には「大和魂」の結界が張られ、学生たちは大いなる誇りを感じたのではないでしょうか。

もちろん、旧帝大のエリート主義は良い面ばかりではありません。わたしは私学の出身なので、特に旧帝大の悪い面も目につきます。でも、明治以来、七帝に在籍する彼らは「自分たちが日本を支えるのだ」という気概を持ってきたことは事実だと思います。

本書は北海道大学を舞台にした青春小説ですが、読んでいるうちに五木寛之著『青春の門』を読んでいるような錯覚に陥りました。北の大地が高田馬場の街に思えてきました。『青春の門』は青春小説というより大学小説の金字塔ですが、本書『七帝柔道記』も似た雰囲気を持っています。読んでいるうちに、わたしは自分が北大の出身のような気がしてきました。魅力的なキャラクター、先の読めないストーリー、そしてディテールの描写。この3つが長編小説の傑作条件ではないかと思いますが、本書はいずれの条件も見事に達成しています。

著者によれば、この小説には夭折した仲間たちへの鎮魂の祈りが込められているとか。そのへんの事情も、「VTJ前夜の中井祐樹」に詳しく書かれています。本書を読み終えて、たまらなく柔道がやりたくなってきました。でも著者もいうように、この物語はたんなる柔道の話ではありません。「あらゆる世界で懸命に生きる人たちへの賛歌」です。スポーツ男子のみならず、あらゆる方々に一読をおススメいたします。生きる力が甦ってくる「こころのスポーツドリンク」みたいな本です。