- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

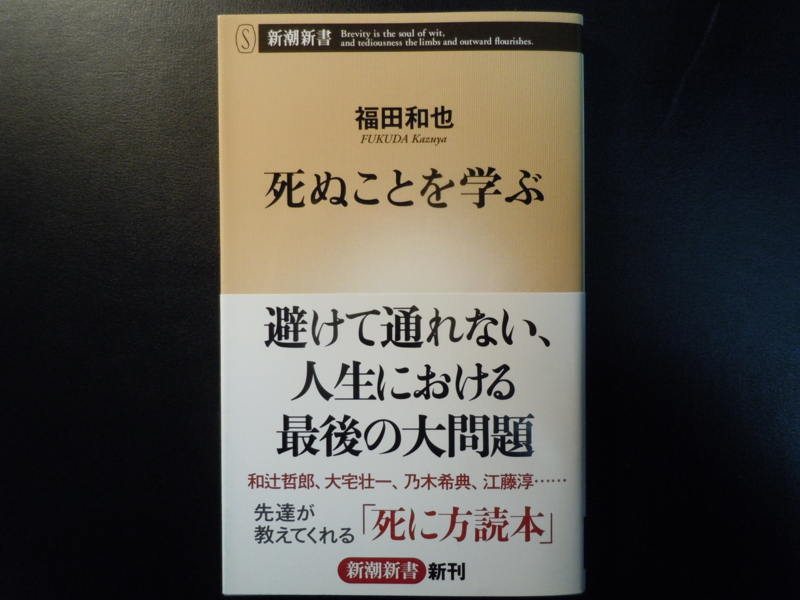

No.0613 死生観 『死ぬことを学ぶ』 福田和也著(新潮新書)

2012.06.05

『死ぬことを学ぶ』福田和也著(新潮新書)を読みました。

著者の本を読むのは久しぶりです。かつて、著者の『なぜ日本人はかくも幼稚になったのか』(角川春樹事務所)を読んで大いに共感しました。

また、日本浪漫派をはじめ、昭和天皇、石原莞爾、松下幸之助といった人々の評伝を興味深く読みました。さらに、著者独特の読書法や執筆術、小説家や政治家についての解説書なども面白く読んだ記憶があります。

本書のテーマは「死」です。帯には「避けて通れない、人生における最後の大問題」と大書され、続いて「和辻哲郎、大宅壮一、乃木稀典、江藤淳・・・・・先達が教えてくれる『死に方読本』」と書かれています。

また、表紙カバーの折り返しには、「生きるも難儀、死ぬも難儀――。敗戦後、日本人は自らの本質について思い煩わなくなった。しかしバブル崩壊から東日本大震災に至る日々の中で、『哲学』の不在を痛感している人は多い。だからこそ『死ぬこと』を学ばなければならないのだ。当人は決して見ることができない人生の決算表はいかにあるべきなのか。大往生、殉死、暗殺、自殺…先人たちのさまざまな死の様相を眺め、味わい、思いを致す。福田流『死に方読本』」との内容紹介があります。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序章:死という事態の前で

第一章:日本人の死にざま

第二章:死者の置き土産

第三章:自殺の国の死生観

終章:五十歳の辞世

参考文献

序章「死という事態の前で」の冒頭、著者は次のように書いています。

「ある人から、『ガンはいい病気だ』という話をきいた事があります。

ガンは、死ぬまでに時間がかかる。

もう治らない、と解ってから、死ぬ仕度が出来るというのですね。まあ、とてつもなく早く進行するガンもあるので、一概には、まとめられないけれど、確かにそうだな、とは思いました。その方は、社会的に重い責任を担っている方だったので、なおさら、その思いが強いのだろう、とも感じましたけれど」

ここから、「死」をめぐる著者の思索がスタートします。

思索といえば、哲学です。哲学と「死」の問題は切っても切り離せません。

第一章「日本人の死にざま」の冒頭で、著者は「哲学とは死を学ぶことだ」というソクラテスの言葉を取り上げます。そして、「ソクラテス以来の西洋哲学が示してきたのは、この一事に尽きるといってもいいでしょう。そしてソクラテス自身が、自ら毒盃を仰ぐ事で、哲学者とはどのような存在か示して見せた」と述べています。

サイモン・クリッチリーという人がいます。

イギリス現象学会の会長も務めた哲学者ですが、そのクリッチリーの著書に『哲学者たちの死に方』(杉本隆久・國領佳樹訳)があります。同書には、190人余りの哲学者の死にざまが集められていますが、これを読むと、哲学者といえども誰もが従容として立派な死を迎えるわけではないことがわかります。

著者の福田和也氏は、多くの哲学者の中で、日本の和辻哲郎に注目します。

恩師であるⅠ先生という京都学派の哲学者が著者に向かって、「和辻先生は、実に頭のいい方で、1年講義をすると、それがそのまま本になるんですよ」と言ったことがあるそうです。また、「日本の哲学というのは、ヨーロッパに比べれば、かなり立ち遅れている。けれどもね、和辻先生はね、それは周回遅れなんだけど、横から見るとトップに立っている、先頭を走っている、というようなところがありましたね、『風土』などは、そういうお仕事だと思います」とも言っていました。一方、西田幾多郎は、黒板の前に立って、20分にわたって考えこんでしまうこともあったそうです。

著者は、和辻哲郎について次のように述べています。

「凡庸な云い方ですけれど西田が天才であるとすれば、一方の和辻哲郎はずばぬけた秀才ということになるのでしょう。妻の照の回想によると、すでに一高時代から和辻の俊才ぶりは、噂になっていたといいます。

大学を卒業した翌年、24歳で『ニイチェ研究』を出版、26歳で『ゼエレン・キェルケゴオル』と実存主義を追究するのと並行して、『古寺巡礼』『日本古代文化』など、日本文化、文明へも思索を広げ、ストリントベルクの翻訳にも手を染めている。名著『古寺巡礼』を上梓したのが30歳の時ですからね、才能のある人間には敵わない、と歎かざるを得ない。この辺り、浅田彰氏に似ているかもしれません」

わたしは、和辻哲郎の愛読者なので、彼の死に方がどうのこうのいうより、著者の和辻についての見方が興味深かったです。

そう、本書はあくまでも「死に方」をテーマにした本ですが、たくさん登場する哲学者や作家や政治家たちの裏話やウンチクの類がとても面白いのです。

たとえば、芥川龍之介および志賀直哉についての以下の文章もそうです。

「芥川は、本能のまま、振る舞っているような志賀直哉に引かれ、一時期、その文章を真似ているかに見えた時期もあります。

とても、頭のいい人ですから、字句や調子を取り入れる事は造作もないのですが、しかしその素地、人としての性分が真似できるわけがない。

何しろ、志賀という人は、走りだした列車から奥さんを突き落とすような人です。

野蛮人です。そうして突き落とした奥さんをつかまえて、おまえはどうしてそんなに俺を怒らせるのだ、などと説教をするのですから凄まじい。まあ、近代日本文学史のなかで、最も凶暴な作家でしょう。

家族に荒い声の1つもあげられない芥川が、そういう人の文章を真似しても、いよいよ自分とはぐれてしまうばかりでしょう。本然に反りたいという願いが、いよいよ自分を裏切ってしまう。明敏な人間だからこそ、陥ってしまう、単純であるが、厄介な罠」

芥川龍之介、宇野浩二、内田百閒にまつわる次のエピソードも初めて知りました。

「芥川が、悪い傾斜を滑りだした頃に、友人の宇野浩二が、精神に異常をきたしました。芥川と同様に、大量の睡眠薬を摂取していた宇野は、街路に家族を呼び集め、泣きながら『これが、俺の家だぁー』と、1時間近く叫び続けた末に、入院したのです。

芥川にとって、大きな脅威でした。自分も、宇野のようになってしまうのではないか・・・・・・、実際、印税問題の後、芥川は昼間から大量の、睡眠薬を摂取するようになっていました。仲のいい、内田百閒がやってきても、昏睡状態におちいってしまう。

内田から電車賃を貸してくれと頼まれた芥川は、財布からうまく小銭をだせない。どうしたのか、と思っていると両手に茶碗1杯分ぐらいの小銭を山盛りにしてもってきた。その手が、ブルブル震えて、どんどん小銭がこぼれていく。片や、百閒も重度の薬物中毒で、彼も手が震えて受け取ることができない。2人がかりで震えているのだから、困ったものです」

そして、著者は太宰治を取り上げ、次のように述べます。

「太宰治は、あんまり好きではありません。

そう云うと、反感を持つ人が多いでしょうが、本当だから仕方がない。

自意識過剰の若い人をいい気にさせる、自意識過剰である事をよしとする文芸というのは、どうも、苦手です。いい気持ちにさせる、共感を催させるテクニックは、大変なものだと思いますけれど。いずれにしろ、30過ぎたら読むに堪えない。また、怒られますかね。まあ、青春の文学ですよ」

いやあ、じつに気持ちのいい放言ぶりですね。著者の太宰に対する見方には、まったく同感です。

著者は、檀一雄の言葉を借りて、「太宰の自死と、芥川の自殺はまったく性格が違う。芥川が、生きよう、書き続けようともがいていたのにたいして、太宰は予定された結末を、自らの作家としての成就として、早くから見据えていたのです」とも述べています。

このような逸話的要素が面白い本書ですが、やはりあくまでも「死」を扱った本です。著者は、「死」について次のように述べています。

「厄介なことに、死というものは誰にでも訪れるものであるのに、その正体というのが、一向にわからない。それが困る。医学的、生物学的には説明できるのでしょう(よく解らないけれど、多分そうなのでしょう)が、体験としては理解できない」

著者は、編集者から本書の最後に遺書みたいなものを書くように言われました。

ところが、なかなか難儀したそうです。いろいろな人の遺書を読んでみましたが、何だかみんな立派すぎて違和感があったとか。

そういう意味で、著者がとても好ましく感じたのが、菊池寛の次のような遺書でした。

「私は、させる才能なくして、幸運にして文名を走せ、一家を興し、幸福に生活しました。今死んでも本望です。どうかご安心下さい。今日はいろいろ有難うございました」

これは、会葬者に向け、あらかじめ準備していた遺書だそうです。著者はこれを「実に素晴らしい」と絶賛します。「嫌味もなければ、力みもない。器が大きいというのは、こういう事だな、と肯かされる、肯いてしまう、そういう遺書です」とまで述べています。

「死」の表現といえば、「葬儀」と「墓」でしょう。本書の第二章「死者の置き土産」には、著者がさまざまな人々の墓を回った様子が書かれています。そんな中で、折口信夫の墓の描写が印象的でした。著者は次のように書いています。

「凄惨な墓、といえば折口信夫でしょうね。

能登、羽咋の一ノ宮、気多大社の近くにある、折口信夫とその養子、折口春洋の、親子塚です。羽咋は、藤井春洋の故郷でした。

折口は、弟子である春洋に惚れ込み、手元に置き、養子にしたのです。

折口の男色は、そのコカイン中毒とともに名高いものです」

折口信夫の墓を訪ねた著者は、その様子を次のように書いています。

「墓荒らしの跡のような、荒廃した風情。共同体から、何らかの理由で排除された人たちの墓、あるいは共同体の墓所から追放された人たちの墓なのではないか。そう思いました。その有様に緊張していると、その真ん中に、折口と春洋の親子塚がありました。その瞬間、私は、理解したように思ったのです。

折口が、徹底したアウトサイダーだという事を。日本文化の正統にたいして、刃をつきつけ続ける、確信的な反逆者なのだ、と。

巣鴨の染井墓地にある、柳田国男の墓の堂々たる姿と、誠に対象的な墓でした。

これほど、一目ですべてが解ってしまう墓もないでしょう。折口は恐ろしい・・・・・・。

『死者の書』も、『古代感愛集』も恐ろしかったけれど、この墓ほどは怖くない。墓をまごう事なく作品に、自らの存在証明にしてしまっている。少なくとも、その鋭利さにおいては、古代エジプトの王たちや、中国の皇帝たちに勝っているとすら思う」

この折口信夫の墓にまつわる文章が、わたしの心に最も残りました。能登の羽咋にある折口の墓は一度訪れたことがありますが、もう一度行ってみたくなりました。

本書には、多くの作家や文人が登場しますが、墓と文学は似ていると思います。どちらも、1人の人間がこの世に生まれて生きた証だからです。誰でも、少しでも生きていたいと思う。そして、誰でも美しく死にたいと思う。墓というものには、そのような想いが交錯しています。

そういえば、わたしは以前、『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)という「美しい死」をめぐる墓についての思索を書きました。幸いにして多くの方々に読んでいただきました。先日訪問した韓国にも愛読者がいて、たいへん嬉しく思いました。