- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0410 民俗学・人類学 『ご先祖様はどちら様』 高橋秀実著(新潮社)

2011.08.13

『ご先祖様はどちら様』高橋秀実著(新潮社)を読みました。

著者自身の先祖をたどるという軌跡を描いたノンフィクションです。著者は1961年横浜市生まれで、東京外国語大学モンゴル語学科卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、ノンフィクション作家になった人です。

ルーツ探しはこんなに面白い!

著者は、結婚披露宴で同業の先輩だという1人の中年男に出会います。

「あとがき」で中年男の正体は作家の関川夏央氏だとわかるのですが、彼から「なんてったって、お前は最後のジョウモンだからな」と、著者は縄文人呼ばわりされます。そして、「縄文人について知りたければ、三内丸山遺跡で佇め」と言われます。こうして、著者の先祖を巡る旅路が始まるのでした。

本書の目次は、以下のような構成になっています。

序章 俺たち縄文人

第一章 ご近所の古代

第二章 爆発する家系図

第三章 もやもやする神様

第四章 ご先祖様はどちら様?

第五章 多すぎる「高橋」

第六章 たぎる血潮

第七章 家紋のお導き

第八章 とても遠い親戚

第九章 天皇家への道

終章 またね、元気でね

あとがき―現在形の歴史

「縄文人」であるという自分のルーツを求めて先祖探しを始めた著者ですが、そもそも「縄文時代」とは今から約1万2000年前から2300年前までの約1万年間を指します。

この頃に日本列島に住んでいた人々を「縄文人」と呼びます。気の遠くなるような過去のようにも思えますが、実際はそうでもありません。自分~父~祖父の3代をセットにして39回繰り返せば縄文時代に到達してしまうのです。

勢い勇んで自分の先祖探しを始めた著者は、まず両親の本籍がある場所の区役所に行って、戸籍を調べます。そこで、家系を辿っているうちに、「父母不詳」という表記を発見し、著者は少々動揺します。

そんな著者の姿を見て、区役所の職員が「『父母不詳』というのは、よくあることなんです」と慰めるように声をかけてくれました。著者が「よくあることなんですか?」と聞き返すと、「捨て子というわけではなく、お産婆さんが男の子のいない家に養子を斡旋していたケースが多いんです。そういう場合、生みの親のことは『不詳』にしておいたほうがよかったんだと思いますよ」との答えが返ってきました。なるほど、なんだか納得してしまいます。

戸籍調べは先祖の追慕のようで、著者はバチが当たらないように父方だけでなく母方の戸籍も取り寄せ、そこに記載された母の父の養父の名から、養父の戸籍まで揃えるのでした。このへんから、なんだか不思議な雰囲気が本書に漂ってきます。過去を見ているのか、未来を見ているのか、わからないような不思議な感覚。著者は、次のように述べています。

「考えてみれば、戸籍に登場する先祖たちも私にとっては子供のイメージだった。出生を調べたのだから子供を想像するのは当然なのだが、先祖が子供だと時間軸が反転してしまう。私が彼らの末裔というより、彼らが私の末裔のような気がしてくるのである」

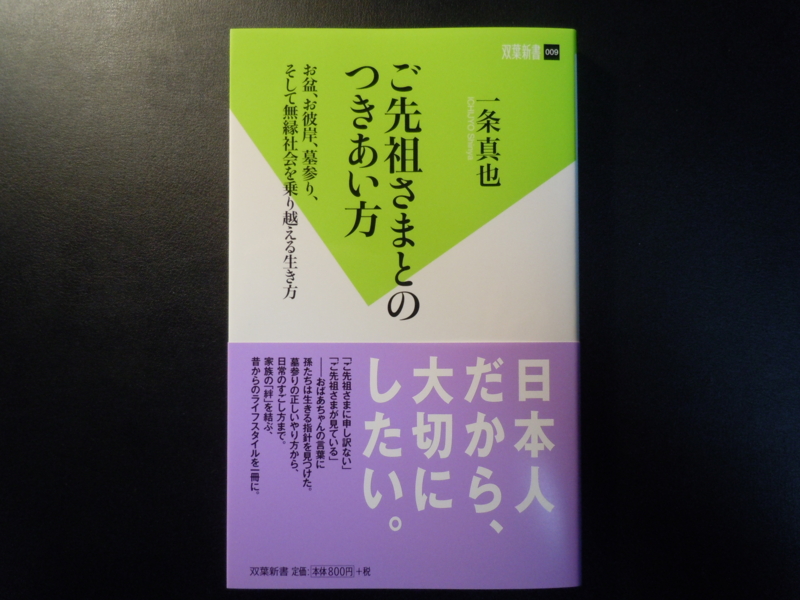

わたしは『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の内容を思い浮かべました。一般に、日本人は世界的に見ても子どもを大切にする民族だとされてきました。そして、子どもを大切にする心は先祖を大切にする心とつながっていました。

日本民俗学の父である柳田國男は名著『先祖の話』で、輪廻転生の思想が入ってくる以前の日本にも生まれ変わりの思想があったと説いています。そして、柳田は、その特色を3つあげています。

第1に、日本の生まれ変わりは仏教が説くような六道輪廻ではなく、あくまで人間から人間への生まれ変わりであること。第2に、魂が若返るためにこの世に生まれ変わって働くという、魂を若くする思想があること。第3に、生まれ変わる場合は、必ず同じ氏族か血筋の子孫に生まれ変わるということ。

柳田は「祖父が孫に生まれてくるということが通則であった時代もあった」と述べます。そして、そういった時代の名残として、家の主人の通称を一代おきに同じにする風習があることも指摘しています。柳田の先祖論について、宗教哲学者の鎌田東二氏は著書『翁童論』(新曜社)で次のように述べています。

「この柳田のいう『祖父が孫に生まれてくる』という思想は、いいかえると、子どもこそが先祖であるという考え方にほかならない。『七歳までは神の内』という日本人の子ども観は、童こそが翁を魂の面影として宿しているという、日本人の人間観や死生観を表わしているのではなかろうか。柳田國男は、日本人の子どもを大切にするという感覚の根底には、遠い先祖の霊が子どもの中に立ち返って宿っているという考え方があったのではないかと推測しているが、注目すべき見解であろう。」

子どもとは先祖である。いや、子どもこそが先祖である! この驚くべき発想をかつての日本人は常識として持っていたという事実そのものが驚きです。しかし、本当は驚くことなど何もないのかもしれません。

自分自身が死んだことを想像してみたとき、生まれ変わることができるなら、そして新しい人生を自分で選ぶことができるなら、見ず知らずの赤の他人を親として選ぶよりも、愛すべきわが子孫の子として再生したいと思う。これは当たり前の人情というものではないでしょうか。いま、わたしが死んだとしたら、二人いる娘のどちらかの胎内に宿る確率は非常に高いように思います。

子どもを大切にするということは、先祖を大切にするということです。そして、先祖とは何か。それは、未来の自分です。つまり、先祖供養とは自分供養であり、子孫供養でもあるのです。

さて、自分の先祖を求めることは、由緒をはっきりさせるということです。その行為の意味について、著者は次のように述べています。

「由緒をはっきりさせることで、人は先祖の恩恵を受けた子孫であることを自覚できる。先祖を思うことで『所生(生まれ)』にも感謝できる。系図をつくることは『忠孝の道』。その道を歩むために時系列を整えるのである」

多くの家の系図を探っていくと、ほとんどの人は立派な人から出ていることになっています。これは本当は、おかしなことだと誰でもわかります。立派な人から出ていない人だって、たくさん存在しているはずだからです。

これはもちろん、いわゆる「偽称」と呼ばれる系図仮冒の結果ですが、実際に真系を調べても立派な人に達することが非常に多いそうです。

『家系系図の入門』太田亮著(人物往来社)によれば、これには理由があります。誰でも両親は2人ですね。そして祖父母は4人です。曾祖父母は8人で、高祖父母は16人・・・・・といった具合に先祖の数は代を遡る度に2倍になります。ということは20代遡ると100万人を超え、27代前には1億人を突破するのです。もちろん同族と結婚することもあるので理論上の計算ではあるのですが、太田亮氏は次のように述べます。

「とにかく、我々にはこのようなおびただしい祖先があるため、どんな人にもその祖先に12は有名な人があろう。ところが有名な人の名は残るが、名のない人は消えていくから、だれでも立派な人の後裔だといいうる素質があり、また四海同胞で一切が皇室の赤子であり、分家であるといえよう」

なるほど、だから、どんな家でも「平家か源氏の末裔」でああったり、「皇室とつながっている」などと言われるのですね。皇室といえば、その由緒は『古事記』や『日本書紀』などに描かれています。それが神道という宗教の根幹を成しています。著者は次のように述べます。

「そもそも宗教とは『宗派の教え』の略。大切なのは宗派というつながりであって、それを保証するのは、具体的に誰が誰の跡継ぎなのかということではないだろうか」

そう考えると、『旧約聖書』も一種の家系図ということになります。著者は述べます。

「家系図として考えると、始点が実に明確なのである。最初に神が人間をつくり『アダム』と名付けた。なにしろ『はじめに言葉ありき』。たとえ反論するにしてもその言葉もまた神の御業ということになり、まさに問答無用の家系図なのである。家系を辿ると、途中が誰であれ、みんな神に辿り着く。聖書の教えとは『辿れば同じ』ということなのだ」

そして、天皇家の家系についても、次のように書いています。

「『古事記』を研究している矢嶋泉教授(青山学院大学)によれば、神武天皇から推古天皇までの33代のうち20代は、『物語的要素を欠く』(矢嶋泉著『古事記の歴史意識』吉川弘文館 2008年)のだという。つまり、本文のほとんどは誰が誰と結婚して誰を生んだかという家系しか記されておらず、『継承関係に問題がある場合、物語や系譜的保証などの要素を組み込んで継承次第を説明し、必然化するのが『古事記』の常套的な手法』(同前)らしい。つながりに問題がある部分を物語で誤魔化している。物語は補助的な役割にすぎないのである」

このように神話の物語はまとまっており、家系も整理されているわけです。しかし、一般人の場合はそのようにはいかず、混とんとしているのが普通です。著者は、だからこそ「みんな、つながっている」のだとして、次のように述べます。

「お互いが混とんとしているから、つながっていないとも言い切れないのである。逆に言うなら、家系がわかるということは、つながりを限定してしまうこと、家系がわからないからこそ、『つながっているかもしれない』というつながり感覚は広がっていくのである」

別に自分の先祖は有名でなくともいいし、高貴な身分の出身でなくともよい。どんな立場だったにせよ、先祖は先祖だからこそ貴いのです。著者は、曾祖父である高橋準一郎の足跡を訪ねます。高橋準一郎は小学校の校長先生でしたが、不幸にも3人の子どもに先立たれていました。その彼は、教え子たちに「先祖への孝行とは、授かった命を大切にすること」と教えていたそうです。その事実を知った著者は、不意に喉元にかたまりのようなものが込み上げ、その場で嗚咽します。そして、次のように述べるのです。

「私は百姓の末裔である。そもそも百姓とは百の姓。つまり『いろいろな人々』という意味で、いろいろな人々とのつながりをかみしめながら生きていくのである」

その他、本書には著者のユニークな視点が満載です。たとえば、なぜ増え続けているはずの膨大な先祖は「爆発」しないのかという疑問に対して、著者は「生まれ変わり」の可能性を持ってきて、「原人が人間となったとされる時代以降地球上に生まれた人間の数を少々内輪に見積もると、800億人ほどになる。そのことからすると、現在地球上で生活している50億の人間は、それぞれが、平均して16回ほど生まれ変わりを繰り返している計算になる。家系を辿ると人数が加速度的に増加して『爆発』してしまうが、みんな誰かの生まれ変わりと考えると何やら直線的でスッキリする。女系のジグザグ感もさっぱり解消されるのである」と述べます。この発想は、『先祖の話』を書いた柳田國男の思想とも合致するかもしれません。

また、『平家物語』を読んだ感想も、次のようになかなか興味深いものでした。

「あらためて平家物語を読んでみると、確かに戦の連続なのだが、血しぶきが飛ぶような描写より、戦の前に展開する敵味方のやりとりのほうが印象に残った。『誰そ』『我こそ○○の○○』と互いに自己紹介したり、先祖からの恨み事を長々と記した文書を読み上げたり、『悪行あらば、子孫までは叶ふまじきぞ』などと相手の家系に呪いをかけたりしている。身分や由緒のはっきりしない者同士がお互いに相手の身分不相応を罵り、『それは筋が違うだろう』と言葉で攻め立て、うまく言い返せないと『あはれ』という調子で歌を詠んだりするのである」

著者は、もしかすると『平家物語』とは家系図争論だったのかもしれないと考えます。そして、「自称平氏の末裔」という人々に受け継がれているのは、家系に対する執念なのかもしれないと想像します。

終章「またね、元気でね」で、著者は自身のルーツ探しを振り返ります。

「ともあれ、先祖たちがいたから私がいる、というのは厳粛なる事実だろう。先祖の中の誰かひとりが違っていたら私は今の私ではない、とも考えられるわけで、そうなると私は実に微妙なつながりの産物である。勿体つけるなら私は『奇跡の存在』ともいえるのだが、それほど貴重なつながりなのに、私は先祖のことをほとんど知らない。これまでもまったく知らずに暮らしてきたし、知りたいと思い立って調べても結局ほとんどわからず、わからないのにこうして日々、生きている。取り立てて不安を感じるわけでもなく、どこか平然と生きているわけで、考えてみればこれもかなりヘンであり、言い換えるなら、自分が奇跡的に鈍感な存在のように思えてきたのだった」

印象的だったのは、本書のラスト近くで、著者が先祖の墓参りをした場面でした。著者は、次のように書いています。

「近づいてくるのではなく、彼らもまたそこに佇んでいる。彼らは死んでいるが、私は生きている。生死の違いこそあれ、『いる』ことに変わりはなく、お互いに『いる』ことでつながり、何やら体の芯まで佇んでいくようなのだ。考えてみれば、墓地とは人が佇む場所。死んでいる人はそこにずっと佇み、生きている人は佇みにやってくる。いずれみんな佇むことになるのだから、私たちは佇み仲間なのである」

そして、隣の墓に思わず一礼した著者に、墓地の管理人が「遠い親戚より、近くの他人ですよ」と語りかけます。そう、隣の墓に佇んでいる人は究極の「隣人」ですね。著者は、次のように書いています。

「遠くの祖先を辿るより近くの墓ということか。

『だって親戚が誰ひとり来なくたって、隣の人が草をむしってくれたりするじゃないですか。隣近所になるということは、ご先祖様の引き合わせなんです』

― 縁があるということですか?『そうです。お墓参りの時に会えば挨拶するでしょ。お墓の前を通る時だって、『失礼します』『ちょっと前通ります』とか、声をかけますよね。隣近所は家族みたいなものなんです』隣にはまたその隣があり、また隣がある。墓地はいわば地縁で結ばれた共同体なのである」

現在、日本は「血縁」と「地縁」が崩壊し、昨年は「無縁社会」などという言葉が流行しました。わたしは、冠婚葬祭や隣人祭りなどによって「血縁」と「地縁」を再生させ、新しい「有縁社会」を呼び込みたいと考えています。

本書を読んで、そのためのヒントをいくつも貰った気がします。本書の企画は当初、「みんな誰かの末裔」と題して、歴史上有名な人物の末裔たちの今を取材してまとめる予定だったそうです。 しかし編集者の強い勧めもあって、著者自身の先祖を辿る話に変更されたのだとか。

著者は、「あとがき―現在形の歴史」で、「自分の身内について書くことは手前味噌になるようでかなり憚りがありましたが、辿るうちに身内がどんどん広がり、大袈裟にいえば日本人全体、ひいては人類すべてが身内のように思えてきて、見知らぬ人に対しても何やら愛おしさを感じるようになりました。身内を大切にするということは、実はそのまま他人を大切にするということにつながっているのです」と書いています。

ぜひ、本書を多くの方々に読んでいただきたいと思います。そして、お盆休みには、ご自分のルーツ探しをされることをお勧めいたします。

無縁社会を乗り越える生き方