- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

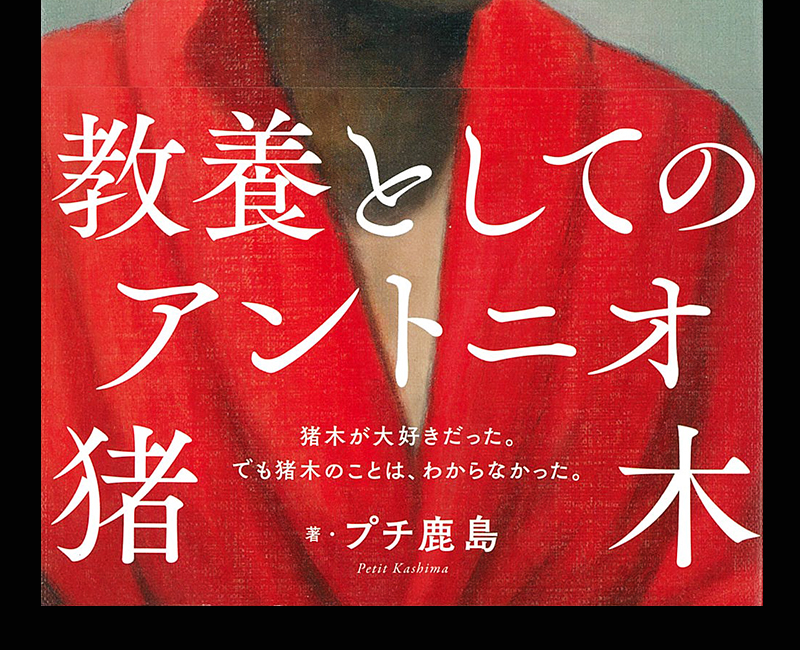

No.2291 プロレス・格闘技・武道 『教養としてのアントニオ猪木』 プチ鹿島著(双葉社)

2023.12.24

12月24日はクリスマス・イブですね。非常に寒いので、わたしは自宅で過ごします。

『教養としてのアントニオ猪木』プチ鹿島著(双葉社)を読みました。著者は、1970年、長野県生まれ。新聞14紙を読み比べ、スポーツ、文化、政治と幅広いジャンルからニュースを読み解きます。2019年に「ニュース時事能力検定」1級に合格。主な書籍に一条真也の読書館『教養としてのプロレス』、『プロレスを見れば世の中がわかる』、『芸人「幸福」論』で紹介した本の他、『芸人式新聞の読み方』『ヤラセと情熱-水曜スペシャル川口浩探検隊の真実-』などがあります。

本書の帯

本書の帯には「猪木のことが大好きだった。でも猪木のことは、わからなかった。」と書かれ、帯の裏には以下のように書かれています。

「2022年、この世を去った稀代のプロレスラー・アントニオ猪木。猪木は常に『対世間』を掲げ、プロレスというジャンルに市民権を与えようと、文字通り、格闘してきた。他のプロスポーツのように一般紙が報道することもなく、アマスポーツのように五輪があるわけでもない。格闘技でもスポーツでもないこのプロレスの魅力を世間に訴えてきたその言動は、一介のスポーツ選手のそれとは違う、謎をまとっていた。我々、プロレスファンは、猪木から何を学び取ってきたのか。ベストセラー『教養としてのプロレス』に続く、新たなる〝思想書〟」

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 猪木の死 そこから始まる思索

第2章 プロレス内言語の再定義

第3章 猪木と80年代テレビ

第4章 「猪木史観」とは何か

第5章 検証・80年代の奇妙な試合

第6章 猪木の愛弟子たちからの学び

第7章 猪木以降の令和のプロレスを考える

第8章 猪木と『流血の魔術 最強の演技』

―ミスター高橋概論―

第9章 猪木と東京スポーツ

第10章 政治とプロレスの近似性

第11章 猪木とスキャンダル

第12章 検証・政治家としてのアントニオ猪木

第13章 アントニオ猪木と猪木寛至を知る男

「あとがき」

「まえがき」では、なぜ、『教養としてのアントニオ猪木』なのかについて、著者が言及しています。これは、著者からの教養本ブームに対してのささやかな抵抗であるといいます。いま、『教養としての〇〇』という本はやたりと多く、これ1冊を読めば、この分野はオーケーという絶妙なお誘いに見えます。忙しい人々にとっては手軽にとれる栄養補給のような感覚なのかもしれません。しかし、著者は「教養ってそんなに簡単に手に入るものだろうか? 周りから観れば無駄としか思えない時間を費やして、ようやっと教養らしきものは身にまとえるはずだ。アンチコスパこそ教養ではないか? ここ数年薄々そう思っていた」と述べています。

そんな著者ですが、じつは2014年に『教養としてのプロレス』を出版しています。なんだ教養本に一枚嚙んでいるじゃないかと思う読者もいるかもしれませんが、同書で著者が書いたのはコスパ教養ではないといいます。著者は、「世間からは教養と思われないような分野をひたすら見ていたら、自分だけのモノの見方を獲得できた面白さであった。どんな分野でもいい、時間を忘れるほど熱中できるものがあれば、そこで培われた視点や思考から、世の中のことも見え始めるのではないか? そんな思いで書かせてもらった」と述べます。

第1章「猪木の死 そこから始まる思索」の「なぜ猪木は病床の姿を晒し続けたのか」では、本当に好きな人が亡くなったら何から語っていいかわからないとして、著者は「2022年10月1日以降、しばらくの間、言葉数が少なくなった方も多いと思う。私もそうでした。猪木が死んでしまったのだ(少年時代から呼んでいた『猪木』と、敬称略で書かせていただきます。)猪木は亡くなる直前までYouTubeでも『世間』という言葉を使っていた。プロレス対世間は猪木の人生だった。病状をすべて晒していた姿に、ファンからは称賛の声が多かったように思う。考え方を変えてみると、病魔と闘う姿を我々に見せていたのかもしれない。世間に対し『ほら、オレはいつだって真剣勝負だぞ、命を懸けているんだぞ』という姿を見せつけていたと解釈したい」と述べます。

また、著者は「人間はいつか必ず死ぬ。私はこれまで『病魔に負ける』とか『力尽きる』という表現にどうしても納得がいかなかった。それなら、人間は最後には必ず、負けるということか? 死という結末は決まっているのだから、私たちは全員『負け』なのか?」と書いていますが、これはわたしの考えとまったく同じです。しかし、ここでも猪木は大事なことを教えてくれたといいます。著者は、「猪木を見て学んだことの1つに『過程(プロセス)の大切さ』があった。プロレスは試合結果も大事だが、試合の内容や過程こそが大事だと学んだ。過程(プロセス)に興奮できるかどうか」と述べます。

そして、1984年6月14日に行われた第2回IWGP決勝戦のハルク・ホーガンVSアントニオ猪木を取り上げます。前年の同対決は猪木の「舌だし失神KO負け」という結末だったので、ファンは今回こそ猪木のスッキリとした勝利を期待しましたが、結果は長州力の乱入という不透明なものになりました。猪木は観客を裏切ったのです。「もう猪木はダメだ」とファンは怒り悲しみますが、あきらめかけたころに猪木は感動的な勝負を見せるのです。それが、ホーガン戦の約1カ月半後に行われた長州力戦(8月2日)でした。これが猪木ファンを唸らせる素晴らしいストロングスタイルの名勝負だったのです。

著者は、「もうダメだと言われると、手のひらを反すように忘れられない名勝負をする猪木。こういう猪木を見ていたら、答えをすぐに出すのではなく過程(プロセス)もしばらく見続けようと思ってたのだ。何度こんな気持ちにさせられたか。そう考えると猪木は『今回も』過程を見せてくれたのではないか。結末があろうがなかろうがそんなものは関係ねえよ、という。生きているこの一瞬一瞬こそが大切なんだよ、という。猪木らしいプロレスにこだわるプロレスだったのだと私は受け止めた。そういう真剣勝負を猪木は見せてくれたのではないだろうか」と述べています。

訃報を伝えるニュース番組では、1976年にお紺われた「猪木・アリ戦」を取り上げる番組が多く、ボクシングの世界ヘビー級王者であったモハメド・アリをリングに上げて戦った猪木の偉大さを伝えていました。しかし、当時の評価は試合前から「茶番」「八百長」などと否定する声がほとんどでした。そんな中で、俳優の渥美清は「このアリ戦など、相手はピストルを構えているようなもの。それを承知で素手で決闘をやるなんて、猪木さんだからできること。全くこの人、やること、なすこと、けたが違うもんね。マイッタよ。」と大会パンフレットで語っていました。また、詩人の寺山修司は、「この対決は私にとっては一種のロマン、活劇、フィクションです。夢がありますね。ですからこの対決の興味は猪木が勝つか、アリが勝つかという単純な勝ち負けよりも、試合のラストシーンに至るまでのプロレスですよね」と「スポーツニッポン」で語っています。

続いて、「世界のミフネ」こと俳優の三船敏郎は「アリをリングにのせ、引き止めておけただけで『世界の猪木』になったと思う」と「東京中日スポーツ」で語り、「世界の王」ことプロ野球の王貞治は「やっぱり興味ありますよ。いったいどんな戦いぶりになるのか。勝負は引き分けになると思いますが、猪木に勝手ほしいです」と「報知新聞」で語っています。同じ「報知新聞」で作家の野坂昭如は「そもそも格闘技のプロが、本気になって喧嘩するのなら、それは見世物にはならぬ。一瞬のうちに決着がつくか、あるいはにらみ合って過ごすかどっちかであり、今回の場合、後者だったのだ」とコメントしています。著者は、「いかがだろうか。当時の文化人、有名人の『コメント力』がわかるから面白い。アントニオ猪木はいつだって『モノの見方』を私たちに提示してきたのだ。それはこれからも同じである」と述べます。

「猪木の死を、東スポはどう伝えたか――世間との戦い、その結末――」では、朝日、読売、毎日、産経、東京、日経のすべてが猪木の訃報を大きく伝えたことが紹介されます。著者は、「猪木さん、あなたの闘いの数々が『一般紙のスポーツ面』に載っていますよ!『一般紙はプロレスをいっさい掲載しなかった。他のスポーツと差別され、世間も色眼鏡で見た』と憤っていた頃の猪木に見せてあげたい」と述べます。そして、ずっとプロレスの味方だった「東京スポーツ」は、どうだったか。訃報が流れた日、夕刊紙である東スポはギリギリ間に合い、一面のみで報じました。その大見出しは「猪木、死す」でした。「プロレスのために世間の目と闘い続けた62年」の見出しもありました。著者は、「紙面いっぱいに載った猪木の大きな顔写真は、『怒り』をエネルギーに替えて闘っていた全盛時(1977年)のアントニオ猪木のそれだった。デビューから数えて62年、東スポは今でも猪木を現役のプロレスラーとして表現していたのだ」と述べるのでした。

第3章「猪木と80年代テレビ」の「テレビコンテンツとしてのプロレス」では、ジャイアント馬場とアントニオ猪木はプロレスラーであるとともにテレビ番組のプロデューサーであり出演者でもあったと指摘し、著者は「もちろん本物のプロデューサーはいるが、外国人レスラーのブッキングを含めて、団体をどう天下していくかは馬場猪木の役割であったから、テレビマンの役割も求められていたのだ。その苦労はどんなものだったか想像できない。裏番組が『8時だよ!全員集合』(馬場)や『金八先生』『太陽にほえろ!』(猪木)である。強力なライバルたちとの戦が毎週待ち構えていた。生き残るのはどうすればよいのか、素晴らしい闘いを見せるのはもちろんのこと、一般視聴者でも画面に釘付けになる企画も必要だ」と述べています。

1981年、新日本プロレスでタイガーマスクがデビュー。社会現象になるほどのブームを巻き起こしました。テレビ朝日の「ワールドプロレスリング」の視聴率は20%を超え、テレビコンテンツとしてもプロレスは改めて話題になりましたが、猪木の肉体は悲鳴をあげ始めていました。この年は糖尿病で欠場していた時期もあったほどで、年齢でいうと30代後半の猪木は、選手として下り坂の時期に突入していました。著者は、「60年代、70年代の猪木はアスリートとしても完璧で、その肉体と技術はまぎれもなく超一流だったと少年時代に書物やビデオで学んだ。一方リアルタイムで見る猪木は肉体の衰えをカバーするためもあってか、試合では老獪なインサイドワークを駆使し、プロモーターとしては刺激的な企画をプレゼンした。そのあたりハズレが大きかったのが80年代だったと言える。だからこそ見ている側もいろいろ考えさせられたのだ。ここは大事なポイントである」と述べます。

第4章「『猪木史観』とは何か」の「IWGP構想という『逆張り』」では、いわゆる「猪木史観」で語られるNWA世界王座について言及されます。それによれば、馬場は俺たちのNWA加入を阻止して、外国人ルートを独占している。俺はNWAベルトにも挑戦できない、すべて馬場の仕業だ、となります。著者は、「この猪木史観を当然のように猪木ファンは支持、新日本はそのあとNWAに加盟できたが、その扱いは低かったので猪木とファンは憤りをシェアしていたのだ。私もそうだった」と述べています。しかし、大人になってみると気づくこともあります。馬場はデビュー直後からアメリカで売れた実績があったけであり、そこで築かれた人脈や信用がNWA総会でもモノをいったのだと指摘し、著者は「有力プロモーター達からすれば以前から付き合いがあって、堅実な人柄でもある馬場との関係を優先したのだろう。それが政治でもありビジネスでもある」と述べます。

猪木の憤りもわかるものの、馬場の政治力や世界的実績には圧倒的に負けていたことは確かです。だから、あのモハメド・アリ戦も「馬場を一気に超えるためにNWAよりメジャーなものへ」という猪木の大きな狙いが根底にあったと指摘し、著者は「『猪木史観』とは猪木のプレゼン力や頑張りの決勝ともいえた。私は当時の経験から、こうも言える。猪木史観のように、1つの強烈に偏った主張にどっぷりと浸かっていたほうが心地よいのだ。何の疑いもなく信じて居たほうが、気持ちよくて楽だった。怒りや憤りも発生しやすい。しかし熱狂的猪木ファンとは言っても、たまにはちょっと馬場側の言い分も聞いてみる。馬場の立場を想像してみる。そんな想像力も必要なのかもしれないと徐々に思い始めた自分がいた。これはプロレス以外でも重要なことではないだろうか。案外こんなところから情報やニュースの読み比べにも興味を持った気がする」と述べるのでした。「猪木史観」という考え方は、目から鱗でしたね。

「なぜ短期間で暴動が3度も起きたのか」では、84年から87年までの新日本プロレスで発生した3回の暴動を取り上げますが、その原因はすべてプロモーターである猪木の見込み違いでした。著者は、「今となっては愛おしいが、長年才覚や嗅覚で勝負してきたカリスマ経営者のセンスにズレが見えてきたという事例でもあるし、肉体がついていかないというカリスマレスラーの悲しい現実でもあった。とくに87年の『たけしプロレス参戦』は、実はプロレスがゴールデンタイム生き残りを懸けた勝負でもあった。この日の忠敬はゴールデンでの2時間特番だった。そんな大勝負の日、どんな対戦相手であっても視聴者を惹きつけてきたのが全盛時の猪木だったろうが、徐々に企画に頼らざるを得なくなってきたのだ。『テレビとプロレス』の大切さを、身をもって経験してきた猪木が空回りしていた事実が最も寂しくもあった。この特番が不評に終わった結果、遂にプロレスは翌年の春から、ゴールデンタイムから消えたのである。ストロングスタイルを掲げ、世間にアピールし、強さをその根拠にした猪木の紡いだ歴史は、ここで第一幕が閉じたと、思うのである」と述べるのでした。

第6章「猪木の愛弟子たちからの学び」の「猪木という故郷、連合赤軍としての新日本プロレス」では、「あさま山荘事件」と「新日本プロレス旗揚げ」がほぼ同時期(1972年)であったことが指摘されます。新日本プロレス創立50周年の記念日では、OB19人を招いての記念セレモニーが行われました。長州力や前田日明もいました。著者は、「そういえば新日本プロレスの歴史とはまさに『正義と正義のぶつかり合い』だった。ただ、こちらの野心と欲望のぶつかり合いは人々を熱狂させた。自分たちの『アジト』に閉じこもるどころか、世の中にプロレスの面白さ、激しさをアピールしたからだ。赤軍化する日本ならぬ赤軍化したシンニッポンは最高だった。そもそも長州力は革命戦士と呼ばれていたっけ。あれから時が過ぎ、セレモニーのリングにいるOB達は和やかな顔である。過去にはそれぞれみんな揉めていた人たちなのに、あの頃のプロレスファンはやきもきしたり興奮したり悲しんだり喜んだりした。しかし、レスラー達は時空を超えて微笑んでいる」と述べています。

第9章「猪木と東京スポーツ」の「東スポと週プロ 彼らは何を報じてきたか」では、「もしSNS全盛時に現役バリバリの猪木がいたらどうしていたか?」という興味深い歴史のイフが取り上げられます。著者によれば、猪木はSNSと抜群に親和性が高かった可能性があるといいます。馬場への挑戦表明、格闘技戦のぶち上げ、テレビや興行の盛り上げ、そして世間への怒り。全盛時の猪木の仕掛けはある意味「元祖炎上商法」とも呼べたとして、著者は「単なる無責任な炎上商法と異なるのは猪木は自分の実力に自信を持っていたことだ。SNSがなかった時代にSNS的な大暴れをしていた若い日の猪木は、こちらのセンスも早かったと言えるだろう」と述べます。「猪木が仕掛けた元祖炎上商法」では、1973年11月5日、新宿の伊勢丹百貨店前で、猪木がタイガー・ジェット・シンらに襲われた「新宿伊勢丹襲撃事件」が取り上げられています。

第11章「猪木とスキャンダル」の「『猪木を好きになる』その複雑さについて」では、猪木が67年に日本プロレスに復帰したことが紹介されます。当時の少年ファンはテレビに登場した猪木をどう見たか? 元「週刊ゴング」編集長の清水勉氏は「どこからか降って湧いたように出てきた印象なんだよね」「後に対外マスクが出現した時に、少年ファンがカッコいいよか凄いとか思ったじゃない? アントニオ猪木が日本テレビの中継に出てきた時は、驚くぐらいの衝撃があったわけですよ」と述べています。また、同じく「週刊ゴング」編集長だった小佐野景浩氏は「アントニオ猪木は所作がカッコ良かった。しなやかさがあったからね。他の選手はみんな野暮ったいんだけど、猪木はシャープなんだよ」と語り、「闘魂スペシャル」編集長を務めた小林和朋氏は「あの頃の日本人選手ってオジサンか若手みたいな感じだったから余計目立ったんだよね。我々から見ると、猪木さんだけは『お兄さん』というか、若くてカッコいいし、動きも速くて体つきもカッコいいし、使う技もカッコいいし、すべてにおいてカッコよさが飛びぬけていたよ」と語っています。

第13章「アントニオ猪木と猪木寛至を知る男」の「営業本部長から見た猪木」では、新日本プロレスの元営業本部長で、数々の猪木の名試合を仕掛けてきた新間寿氏が登場します。猪木のおかげで散々な目に遭ってきているのに、それでも猪木をしたい続けてきた新間氏は「私はリングの中のレスラー達は神だと思っているんです。レスラーは毎日死ぬような思いでトレーニングしてそれをリング上で発揮する。そしてファンが喜ぶために自分たちの身を削りながらも努力している。私たちはファンが喜ぶのを見て喜ぶ。それが私たちなんだと。新日本プロレスの営業陣にはそう言っていましたよ」と語ります。

「新間さんからみて猪木のベストマッチは何でしょう?」という質問に対して、新間氏は「ストロング小林戦。私はマイベン1人で小林の家に通って交渉したんです、みんなに内緒でね。で、試合を見たらあんなに凄い試合を……。アントニオ猪木は凄いと思ったね。あとで小林さんが言ってくれました。『あんなに私の技を引き出してくれてね。私は尊敬します』と」と答えました。なお、じつげんさせたかった試合は「馬場・猪木戦」で、80年代序盤の全日本プロレスとの引き抜き戦争でどうしても獲得したかったレスラーは「ドリー・ファンク・ジュニア」だそうです。新日本マットでの猪木とドリーの再戦は観たかったですね!

「生まれ変わったら、また猪木と一緒にプロレスの仕事がやりたいという新間氏には、忘れられない夜があるといいます。1978年11月25日にドイツのシュットガルトで行われた猪木とローラン・ボックの試合の夜です。「シュットガルトの惨劇」と呼ばれる試合でボックに判定負けした猪木は落ち込んでいたそうです。その前の試合で右の肩を負傷していました。ホテルの部屋で治療器を新間氏がずっと肩に当てていたら『あー楽になった』と言いながら、猪木が寝てしまいました。新間氏はその後もベッドサイドに運んだ椅子に座って治療器を当てていました。3時間くらいして、猪木は目を覚ましたそうです。『新間、今何時だ?』と猪木に訊かれ、『朝4時ですよ』と答えると、『お前あれからずっとやってくれていたのか、随分楽になったよ、ありがとうな』と猪木が言ったとか。新間氏は「そのありがとうなっていう言葉がうれしくてうれしくて。ああ、良かった、俺はこの人のことをこうやって看病できてって……」と語りました。それを聴いた著者は、「ああ、いい話だ。まさに人生の実感である。猪木とシンの闘いの描写がラブシーンなら、これもまた、ラブシーンだ」と述べるのでした。

「あとがき」では、著者は「いろいろ書いてきたけど、猪木はとにかくカッコよかった。アンドレやシンに立ち向かう猪木。拳を掲げながら怒りを高めていく猪木。リバースのインディアン・デスロックでうつぶせに倒れている相手の足を決めながら観客にアピールする猪木。カッコよかったなあ、幼心に痺れた。歌舞伎役者が見得を切るのと匹敵するカッコよさかもしれない。猪木はやられているときもカッコいい。ロープに飛ばされたら全力で返ってくる。だから相手の技もガチンと喰らってしまう。やられているからこその有無を言わさない迫力があった」と述べます。

そして最後に、著者は「猪木からはたくさんの『!』『?』『!?』をもらった。あんな激しい高揚感はない。あらゆる感情を突きつけられ、自分の中のあらゆる感情が湧き出してくる。猪木のいない人生はありえない。猪木は死んだが、猪木を語ることはこれからもずっと続く。アントニオ猪木を好きになるとは、そういうことだ」と述べるのでした。わたしも、ありとあらゆる猪木本を読んできましたが、本書はガチの猪木愛に溢れた素晴らしい猪木へのラブレターでした。あらためて、猪木と同時代に生きることができたことを幸せに思いました。