- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2306 芸術・芸能・映画 『2020年代の想像力』 宇野常寛著(ハヤカワ新書)

2024.03.10

『2020年代の想像力』宇野常寛著(ハヤカワ新書)を読みました。主に2021年から2023年にかけて著者が執筆した小説、映画、テレビドラマ、マンガ、アニメなどの作品評を収めた評論集で、「文化時評アーカイブス2021-23」というサブタイトルがついています。著者は、1978年生まれ。評論家。批評誌「PLANETS」「モノノメ」編集長。主著に『ゼロ年代の想像力』『母性のディストピア』(早川書房刊)、『リトル・ピープルの時代』『遅いインターネット』『水曜日は働かない』『砂漠と異人たち』。

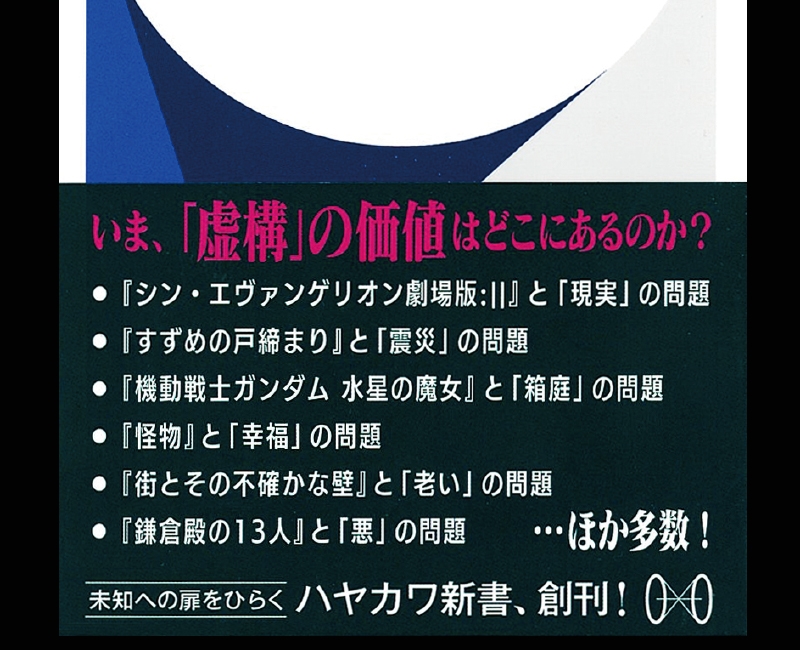

本書の帯

本書の帯には、「いま、『虚構』の価値はどこにあるのか?」として、「●『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』と『現実』の問題●『すずめの戸締り』と『震災』の問題●『機動戦士ガンダム 水星の魔女』と『箱庭』の問題●『怪物』と『幸福』の問題●『街とその不確かな壁』と『老い』の問題●『鎌倉殿の13人』と『悪』の問題…ほか多数!」と書かれています。また、カバー前そでには、「ポリティカル・コレクトネスとアテンション・エコノミーの間で、もはや表現の内実(虚構)よりも、作品を語るアクション(現実)の側に人々が強く快楽を覚える現代において、『虚構』の価値はどこにあるのか? 『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』『すずめの戸締まり』『機動戦士ガンダム 水星の魔女』『怪物』『街とその不確かな壁』『鎌倉殿の13人』など、この時代を代表する作品の分析を通じて強大な『現実』に抗うための想像力を提示する、宇野常寛の最新文化批評30篇を一挙収録」と書かれています。

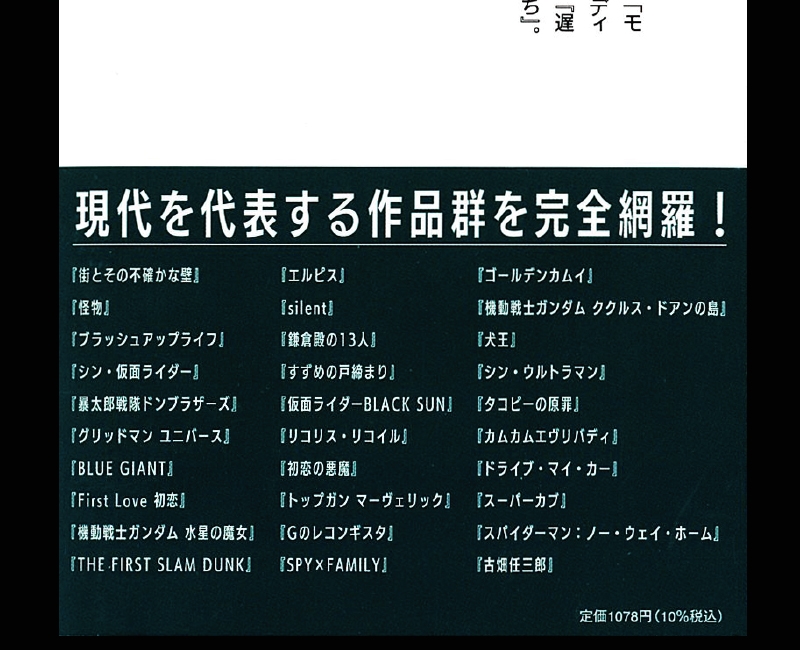

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

◯序にかえて──「虚構の敗北」について

◯本書について

1.『街とその不確かな壁』と「老い」の問題

2.『怪物』と「幸福」の問題

3.『ブラッシュアップライフ』と「平凡」の問題

4.『シン・仮面ライダー』と「人間」の問題

5.『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』と「天才」の問題

6.『グリッドマン ユニバース』と「怪獣」の問題

7.『BLUE GIANT』と「体験」の問題

8.『First Love初恋』と「90年代」の問題

9.『機動戦士ガンダム 水星の魔女』と

「箱庭」の問題

10.『THE FIRST SLAM DUNK』と

「物語」の問題

11.『エルピス』と「正義」の問題

12.『silent』と「リア充」の問題

13.『鎌倉殿の13人』と「悪」の問題

14.『すずめの戸締まり』と「震災」の問題

15.『仮面ライダーBLACK SUN』と

「左翼」の問題

16.『リコリス・リコイル』と「日常系」の問題

17.『初恋の悪魔』と「謎解き」の問題

18.『トップガン マーヴェリック』と

「さまよえる男性性」の問題

19.『Gのレコンギスタ』と「老成」の問題

20.『SPY×FAMILY』と

「家族」(と少年性)の問題

21.『ゴールデンカムイ』と

「生き残ってしまった新選組」の問題

22.『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』と

「イデオロギー」の問題

23.『犬王』と「彼岸」の問題

24.『シン・ウルトラマン』と「動機」の問題

25.『タコピーの原罪』と「人生」の問題

26.『カムカムエヴリバディ』と「戦後」の問題

27.『ドライブ・マイ・カー』と「性愛」の問題

28.『スーパーカブ』と「中距離の豊かさ」の問題

29.『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』と

「更生」の問題

◯ボーナストラック:

古畑任三郎の最高傑作は

なぜSMAPとの対決篇なのか

◯初出一覧

「序にかえて──『虚構の敗北』について」の「現実優位の時代」では、前提として、今日は現実が虚構に対して優位な時代だと述べられます。それを象徴するのが 一条真也の映画館「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で紹介した2021年2月に公開されたアニメ映画の存在であろうといいます。『エヴァンゲリオン』は1995年からはじまるテレビアニメから始まったシリーズであり社会現象と言える大ヒットを経て、1997年の劇場版で一度完結しています。その後、2007年に原作者である庵野秀明が自らの手でリブートを開始し、「新劇場版」シリーズが開始。同作はその14年越しの完結篇でした。著者は、「この完結篇の物語の内容については、主人公の少年(シンジ)の農業体験を中心とした小中学校の林間学校のような『経験』による鬱からの回復と、主人公の父親の自身が親に愛されなかったために息子と向き合えなかったと言った類の内面吐露による息子との和解、といった通俗的なテンプレートに則ったものであり、特筆すべき点はない」と述べています。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」には、ユートピアとしての農村が登場しますが、著者は「あの農村の自治体が余った予算を使い切るために都会のお坊ちゃん向けにとりあえずやっているような農業体験を通じた『生きる喜び』の再獲得の安直さ(どこかで見たテンプレートを貼り付けているだけで、なんの創意もない)、いわゆる『ラスボス』である主人公の父の(これまた同じようにテンプレート的な)まるで俗流心理学本の凡例のようなトラウマの告白の薄っぺらさ……。こうした記号を貼り付けられただけで、人間は感動できるのだろうか? 『業界』を代表する『大作』を応援することでの社会的な成功を目論むか、同じくらい安直な感性を持っていなければそれは不可能だ」とかなり辛辣に述べています。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の「安直さ」が全面に出たのがラストシーンであると指摘する著者は、「シンジは亡き母の分身(レイ)でも、思春期の憧れ(アスカ)でもなく、大人として一緒に生きるパートナー(マリ)を選ぶ。しかし、それは『終わり』ではなく『はじまり』でしかないのではないか。庵野秀明は『ここから』どんな関係を作っていくのかが、本当の物語だということが分かっていない」と述べます。そして、著者によれば、あの2人は一条真也の映画館「花束みたいな恋をした」で紹介した作品の段階にいるというのです。坂元裕二監督による同作は、恋愛の本質を描いた名作です。菅田将暉と有村架純を主演に、どこにでもいる現代の大学生の21歳から26歳までを描いており、青春時代の情熱的な恋愛を見事に表現しています。

「虚構の敗北と批評の死」では、劇映画からスポーツ中継まで、映像技術と放送技術の発展した20世紀は、人類がこれまでにないレベルで平面に映し出された「他人の物語」に感情移入していた時代だったことが指摘されます。人間は太古から他人の物語に感情移入することによって社会を形成してきました。しかし、20世紀は映像技術と放送技術でそれがかつてないレベルで一気に大規模化し、日常化したのです。マスメディアという怪物は「他人の物語」を用いてかつてない規模と速度で人々を動員し、社会を動かすことを可能にしたとして、著者は「たとえばそれを最大限に利用したのがアドルフ・ヒトラーだった。しかし21世紀に入ると、インターネットの登場でむしろ自分が体験したことを『自分の物語』として発信することのほうに人々の関心が傾いた。たとえば競技スポーツを『観る』ことよりもライフスタイルスポーツを『する』ことが、都市部の現役世代のアーリーアダプターであればあるほど支持される。その結果として、『他人の物語』を提供するオールドメディアの側も現在の情報環境に適応しはじめている」と述べます。

人間はそれがどれほど希少でも他人の物語を観るより、それがどれほど凡庸でも自分の物語を語るほうが好きな生き物。そして情報技術は誰でも簡単に自分の物語を語ることを可能にしました。著者は、「人類は『自分の物語』を語り、発信する快楽を覚えてしまった。もはや、後戻りはできない。そしてこの『他人の物語』から『自分の物語』への移行は虚構の現実に対する相対的な敗北を意味している。私たちは、虚構の中の他人の物語に感情移入するよりも、現実の中での自らの言動に承認を与えられる快楽の側に、その関心を移しはじめている。作品を株券のように扱い、『みんな』が支持しているものを自分も支持することで一体感を味わうゲームに、作品を鑑賞することそのものよりも大きな快楽を感じている。あるいは、表現されたものの政治的に正しくない側面を指摘し、タイムラインでその意識の高さを誇る行為のもたらす充実感に酔いしれている。作品を鑑賞する行為(受信)がそれを用いて承認を獲得する行為(発信)に圧倒されつつある」と述べます。

「戦後アニメーションの『2016年問題』」では、一条真也の映画館「シン・ゴジラ」で紹介した庵野秀明監督映画と一条真也の映画館「この世界の片隅に」で紹介したアニメ映画が取り上げられます。ともに2016年に公開された『シン・ゴジラ』と『この世界の片隅に』はかつてこの国のアニメーションの想像力を支配していた歴史への欲望(捏造と忘却)をそれぞれ引き継いでいると、著者は指摘します。直接的にではなくメタ的に、です。著者によれば、『シン・ゴジラ』は「もし、平成の政治改革が成功していれば日本は没落しなかった(東本大震災と福島第一原子力発電所の事故に日本はもっときちんと対応できていた)」という仮想世界を用いたアイロニーであるといいます。

『この世界の片隅に』はなぜ、戦後の日本人は歴史の忘却を(したふり)を欲望しはじめたのかというメカニズムを、戦中の一主婦の姿を通じて描いたものだとして、著者は「前提としてどちらも優れた作品だが、それゆえに同時に戦後のアニメーション(特撮)の想像力の限界を示している。それはつまり、この戦後という長過ぎた時間に対して気の利いた嫌味を述べること(シン・ゴジラ)と、かつてはこのようなものではなかったと思い出話をすること(この世界の片隅に)がもっとも洗練された表現として出現してしまったことの限界だ」と述べています。

同じ2016年の夏、一条真也の映画館「君の名は。」で紹介した新海誠監督のアニメ映画も公開されました。同作がまさに、「架空年代記」(震災=彗星の落下による人的被害を回避できた歴史)を提示して、たかだか5年前の歴史を「忘却」させるヒーリングを提示して国民的なヒットを記録したことを合わせて考えれば、何が起きているかはより明白だろうとして、著者は「この国のアニメーションは、敗戦から70年を経た今となっても、戦後という名の呪縛から逃れられていない。歴史というものを正面から受け止めることができず、都合のよいものを捏造するか忘却したふりをするか、こうすればよかったと嫌味を言うか、昔はそうじゃなかったと自分たちを慰めるかしかないのだ」と述べるのでした。

1.「『街とその不確かな壁』と『老い』の問題」では、一条真也の読書館『街とその不確かな壁』で紹介した村上春樹の小説が取り上げられます。著者は、「本作はおそらく無自覚な老人小説である。要するに、かつてのように性愛を軸にアイデンティティを維持し、社会にコミットできなくなった老人が中年を装って自分探しをする……それがこの小説の正体だ。そしてこの構造におそらく村上は十分に自覚的ではない。そもそも加齢は人間に総合性を要求する。アイデンティティの中核に性愛を置いていた人間は加齢とともに心身的にその追求が難しくなる(少なくとも欲望は減衰する)」と述べています。

職業を通じて経済的に世界に関与することを重視していた人間も、キャリアによっては組織からの引退(定年)や体力の低下による撤退の可能性に晒されるとして、著者は「要するに加齢は人間にある回路だけを通じた一点突破型の社会とのつながり、アイデンティティの形成を難しくするのだ。だから老齢化は人間に分散型の、さまざまな回路を通じた『総合的な』社会との接続とアイデンティティの形成を要求する。いま、村上が直面しているのもおそらくこの問題だ。イデオロギー(共同幻想)に背を向け、性愛(対幻想)を中核にアイデンティティを形成してきた村上春樹的なアプローチは、加齢とともに維持が難しくなっていっているのだ」と述べるのでした。

2.「『怪物』と『幸福』の問題」では、一条真也の映画館「怪物」で紹介した2023年公開の是枝裕和監督の映画が紹介されます。世界には、あなたは怪物ではないと言ってもらえることで得られる救済と、怪物であることそのものをむしろ肯定することでの救済とがあるとして、著者は「僕はどちらかといえば後者の救済に魅力を感じる。少なくともこの2つの救済が、両立しないとはどうしても思えない(どちらも存在していい、いやすべきなのではないだろうか)。そして、『世間』の顔色を窺い過ぎなければ、この映画がこの『救済』を通してもっと根源的な部分で人間を大切にしようとしていることは明らかだ。そのことが、少しでも伝わればいいと思う」と述べています。

4.「『シン・仮面ライダー』と『人間』の問題」では、一条真也の映画館「シン・仮面ライダー」で紹介した2023年公開の庵野秀明監督の映画が取り上げられます。総じて、本作は悪い意味で庵野秀明が自分のノスタルジィの追求と自己模倣的なオリジナリティの結合に集中した作品に仕上がっていると指摘し、著者は「僕はこの作品については制作されたことそのものに感謝しているレベルで喜んでいる。しかし、はっきり言ってしまえばこの作品は僕のような人間に向けて作られ過ぎているという点において閉じている。縦(歴史)にも横(ファンコミュニティの外部)にも閉じている」と述べています。

また、『シン・仮面ライダー』について、著者は「この作品を、そしてこのような試みを支持するからこそ、これははっきり言わなければいけないことだろう。『シン・ゴジラ』は分かりやすい達成(と、それゆえの限界)を持つ作品だったが、とりあえずは開かれていた。怪獣映画という文化を愛し、残すことだけを目的にすること「ではなく」、ただ面白い映画が見たいと考える観客に対して開かれていた。だからこそ『シン・ゴジラ』は特撮の、怪獣の魅力をまだ知らない人々にそれを新しく教える力すら持っていた。しかし、残念ながらこの『シン・仮面ライダー』ではその力は大きく減衰していると言わざるを得ない」とも述べるのでした。

14.「『すずめの戸締り』と『震災』の問題」では、2022年に公開された一条真也の映画館「すずめの戸締り」で紹介したアニメ映画が取り上げられます。同作で監督の新海誠は明らかに宮崎駿や、村上春樹が背負ってきた(そして村上は良くも悪くもそこから逃げ出してしまった)「国民的作家」であることを引き受けようとしていると指摘し、著者は「その姿勢は批判することを目的にあら捜しをすればいくらでも攻撃できるだろうが、少なくともそういった誰かにダメ出しすることで自分を支えている人たちよりは圧倒的に真摯で、これまで彼の作品を嫌悪してきた人たちからの信頼を獲得することもある程度できるのだろう。しかし、そのために本作は前二作と比べたとき(その東日本大震災という生々しい主題にもかかわらず)、内容の空疎なものになってしまっているのは間違いない」と述べます。

18.「『トップガン マーヴェリック』と『さまよえる男性性』の問題」では、一条真也の映画館「トップガン マーヴェリック」で紹介した2022年日本公開のトム・クルーズ主演映画が取り上げられます。著者は前作『トップガン』の公開時はまだ小学2年生で特に思い入れもなく、「話題作だからとりあえず観ておこう」くらいの気持ちで足を運んだそうです。そして、圧倒されたそうです。著者は、「僕は、トム・クルーズという男を舐めていた。それは恐ろしいくらい純粋に開き直ったおじさんの、おじさんによる、おじさんのための映画だったからだ。この映画には『何も』ない。あるのは『世界は俺様のカッコよさを改めて褒め称えるべきだ』というトムの自己愛と『だからお前たちも、俺みたいに立ち上がれ』という、少し考えると論理的にもおかしい無根拠かつ無責任な世界中のおじさんたちへのメッセージ(俺様こそが最高に素晴らしい、という前提を保持したまま観客の奮起を促す)だけだ。本当に他のものは『何も』ない、ほとんどバイアグラみたいな映画だ」と述べています。ちょっと、いくら何でもこの発言はひどいですね。

また、「トップガン マーヴェリック」について、著者は「このほとんど超絶カネのかかったおじさんのフェイスブックの投稿のような映画の主張は要するにこうだ。そもそも俺様(トム)は『老いて』いない。むしろ年相応に『父』や『教官』になろうとしていたことが間違いであり、あくまで同じパイロットとして、『友達』として『仲間』として、若者たちと一緒にビーチアメフをして大空を飛び回ることこそが、機械による身体拡張で自分を大きく見せる青年期のナルシシズムに留まることこそが自己実現として正解だ。なぜならばやっぱり俺様は『最高』なのだから――。それがこの映画に込められた極めて無根拠な、そして(その根拠のなさが一切気にされていないために極めて)強固な自己肯定のメッセージなのだ」とも述べます。うーん、容赦ないですね。

21.「『ゴールデンカムイ』と『生き残ってしまった新選組』の問題」では、『週刊ヤングジャンプ』にて連載され、アニメ化や実写映画化もされた野田サトルの漫画『ゴールデンカムイ』が取り上げられます。このマンガにおける開拓時代の北海道は正真正銘のフロンティアであり、まだ何ものもないがゆえに誰もがあらゆる夢を見ることができる、そんなロマンに溢れた世界として演出されていると指摘しながらも、著者は「いや、正確には逆だ。今日における物語の中の満州がそうであるように、この作品において作者は明らかにロマンティシズムの延命先として開拓時代の北海道を用いている。なぜ、『延命』が必要なのか。それは、(困ったことに)前世紀まで長く人類にとって最大のロマンティシズムの対象だった「戦争」が(この場合は日露戦争が)終わってしまったからだ。この物語が主人公の杉元をはじめ、戦場でしか生きられない男たち(前世紀的なマチズモにとらわれた、平和な時代に生きられない男たち)が、その居場所(死に場所)を求めて大冒険を繰り広げる物語として描かれているのは自明なことだ」と述べています。

24.「『シン・ウルトラマン』と『動機』の問題」では、一条真也の映画館「シン・ウルトラマン」で紹介した2022年公開のSF映画が取り上げられます。『雪国』で旅人である語り手、つまり外部の人間だからこそ見えるそこに暮らす女性たちの情念の描写が肝であるように、『アラビアのロレンス』でロレンスが見せられた砂漠の圧倒的な人間を寄せ付けない世界の激しさと残酷な美しさの描写が肝であるように、この映画は質的にも量的にも、ウルトラマンという宇宙人が好きになった「人間」を描いていなければいけなかったという著者は、「しかし、足りていない。描かれていなくはないのだけど、足りていない。この映画では、既に広く共有されているテンプレート的な描写だけでそれを済ませてしまっては、まったく足りないのだ。それは彼(ウルトラマン)が見ている世界は、僕たちのそれとは違うからだ。劇中で彼(ウルトラマン)は述べる。自分は宇宙人と地球人が融合した中間の存在だ、と。したがって彼に見えている世界は、僕たちに見えているものと、半分は同じで、半分は異なっている。そして、その異生物から見た世界を想像力で具現化するのがSFの、あるいは特撮の役割なのではないか、と僕は思う」と述べるのでした。これまた容赦ないし、辛辣ですね。

27.「『ドライブ・マイ・カー』と『性愛』の問題」では、一条真也の映画館「ドライブ・マイ・カー」で紹介した村上春樹原作・濱口竜介監督の2021年公開の映画が取り上げられます。村上春樹の小説はその女性描写からフェミニズム的な視点から強い批判を受け続けていたことを指摘し、著者は「僕が11年前に出版した『リトル・ピープルの時代』での村上批判も、これらの批判を援用している。村上春樹の小説に登場する女性たちは、(全共闘的な経験のトラウマから)「やれやれ」と社会に対してデタッチメントする男性主人公が再び(オウム真理教的な現代における悪に対抗するために)社会にコミットするための回路やチケットとしての役割を与えられている。そこで、彼女たちが男性主人公に与える力は、彼を男性として承認することで与えられる」と述べています。

妻や恋人から、あるいは娘から男性として、父として承認されること。これがイデオロギーを用いたコミットメントを拒否し、一度は社会からデタッチメントした村上春樹が再びコミットメントを回復するため条件なのだと指摘する著者は、「ここに村上春樹の女性蔑視を発見するのは容易いが、同時にこの男性性への執着に僕は村上の想像力の限界を見る。妻を、娘を所有して男として、父として承認を得ることで成立するナルシシズムがあってはじめて、イデオロギーからも資本主義からも『自立』することができるのだというその思考に、端的に述べれば安易さを感じるのだ。それは自分を無条件に承認する母性を要求し続ける幼児性の追求でしかなく、彼の『コミットメント』の内実も自分を絶対に否定しない存在に甘えた『ごっこ』に過ぎないというのが僕の判断だ」と述べるのでした。

29.「『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』と『更生』の問題」では、一条真也の映画館「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」で紹介した2021年日本公開のヒーロー映画が取り上げられます。この映画に登場する悪役たちは、何らかの疾病や障害をその心身に抱えています。そして彼らが悪に手を染めるのは、それらの疾病や障害のためです。そのため、スパイダーマンは彼らを「正常」な状態に「治療」します。たとえば「脳の障害」を取り除くことによって。しかし、著者は「僕この展開に唖然とした。なぜならば、この映画を支配する世界には『医学的に正常な身体』というものがあり、その正常で健康な身体には悪の心は宿らないという発想は、ほとんどナチスのそれだからだ」と述べます。おおっ、ここでナチスが登場するとは!

ナチスの「健康」志向が、思想・良心の自由や愚行権を顧みることなく拡大し、やがて差別的な五体満足主義に結びつき、ホロコーストにおける障害者の虐殺にエスカレートしていったのは有名な話だとして、著者は「ナチスは第2次世界大戦を経て滅んだが、ナチス的な五体満足主義と、健康な身体と精神とを直結させる思想の遺伝子は戦後の一時期に流行したロボトミー手術の例を挙げるまでもなくしぶとく生き残り、今日の社会においてもときおり顔を出している。この『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』における悪役の『治療』という発想も、僕にはその1つに思える。この映画に登場する悪人は全員が『治療』の結果、健康な身体を取り戻すことで「改心」する。少なくともこの映画には、複数の正義の衝突という概念は存在しないし、思想的な確信犯も存在できない。正義と悪は予めはっきりとその境界線が存在し、それを疑う余地はないのだ」と述べるのでした。

本書を読み終えて、わたしは少々疲れました。批評家特有の晦渋な文章に疲れたというのもありますが、取り上げる作品がどれもボロクソにけなされていたからです。このブログ記事を読んでいただければおわかりのように、著者とわたしは同じような本を読み、映画を観ています。まあ、いずれもベストセラーであったり、ヒット作だったりする旬の作品が多いのですが。わたしは毎日のように本や映画のレビューをブログに書いていますが、基本的に「その作品の長所を見つけ、それを読者に紹介すること」を心掛けています。そして、「ブログの読者がその本を読みたいと思ったり、映画を観たいと思う」文章を目指しています。なぜならば、他人が苦労して書いた本や苦労して作った映画を題材に文章を書かせていただくわけですから、少しでも良い点を見つけて書くことが礼儀だと思うからです。そのような「何事も陽にとらえる」精神で書いたブログ記事を集めたのが、『心ゆたかな読書』『心ゆたかな映画』(ともに、現代書林)です。

それでも、倫理的に納得がいかない作品などは、わたしも批判しますけど。しかし、本書の著者はあらゆる作品をディスっているように思えました。まあそれが批評というものなのかもしれませんが、そんな読み方、鑑賞法では読書や映画鑑賞自体が苦行になるのではないでしょうか。正直言って、わたしは「こんな面白い作品ばかりなのに面白いと思えないのは、かわいそうだな」とも思いました。でも、このままでは本書をディスったことになりますね。毒が多いことは事実ですが、本書はとても刺激的な書物でした。著者の本を読んだのは『リトル・ピープルの時代』以来ですが、物事の本質を見抜く鋭さは大変勉強になりました。著者の次回作に期待しています。