- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2325 小説・詩歌 『方舟を燃やす』 角田光代著(新潮社)

2024.05.06

5月5日の「こどもの日」、『方舟を燃やす』角田光代著(新潮社)を読みました。430ページのハードカバーでしたが、あまりの面白さに1日で読了。主人公の1人である柳原飛馬という男性が1967年生まれ(著者の角田氏と同じ)で、1963年生まれのわたしと年齢が近いので、彼が生きてきた時代背景などもしっくりきましたね。著者は、1990年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。96年『まどろむ夜のUFO』で野間文芸新人賞、98年『ぼくはきみのおにいさん』で坪田譲治文学賞、『キッドナップ・ツアー』で99年産経児童出版文化賞フジテレビ賞、2000年路傍の石文学賞、03年『空間庭園』で婦人公論文芸賞、05年『対岸の彼女』で直木賞、06年「ロック母」で川端康成文学賞、07年『八日目の蝉』で中央公論文芸賞を受賞。著者の小説を読んだのは初めてですが、非常に面白かったです。オカルトや宗教がテーマの1つになっており、現在校正中である宗教学者の島薗進先生との対談本『今ここにある宗教』(仮題、弘文堂)の内容ともリンクしていました。

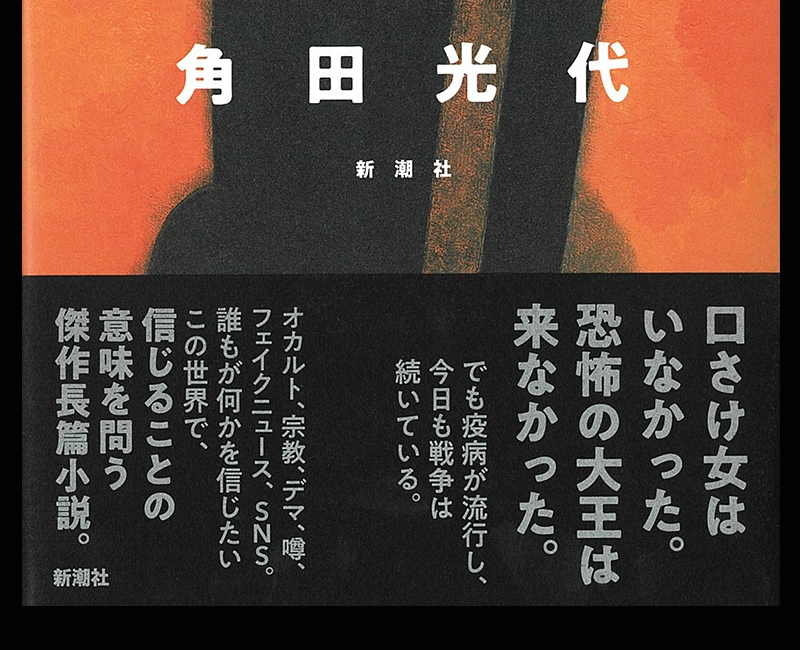

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「口さけ女はいなかった。恐怖の大王は来なかった。でも疫病が流行し、今日も戦争は続いている。」「オカルト、宗教、デマ、噂、フェイクニュース、SNS。誰もが何かを信じたいこの世界で、信じることの意味を問う傑作長編小説。」と書かれています。

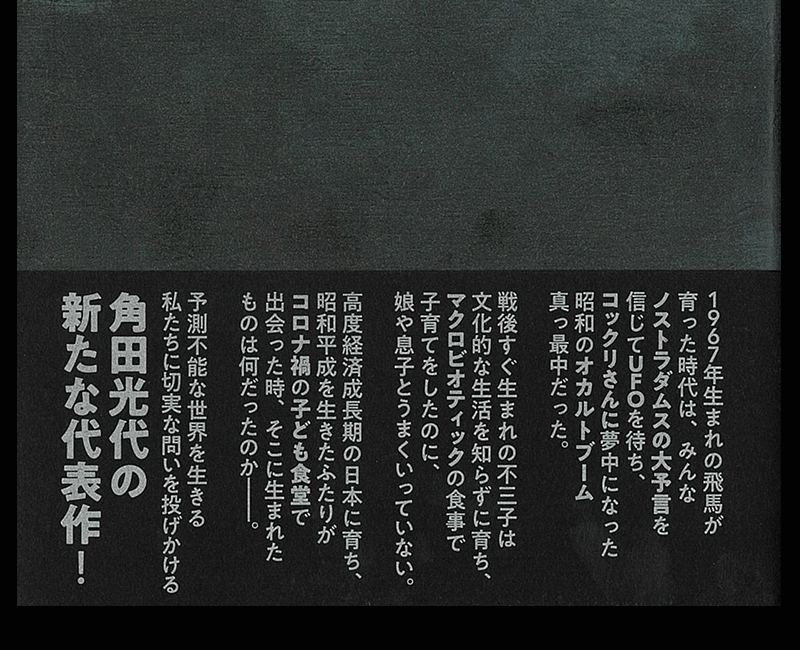

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「1967年生まれの飛馬が育った時代は、みんなノストラダムスの大予言を信じてUFOを待ち、コックリさんに夢中になった昭和のオカルトブーム真っ最中だった。」「戦後すぐ生まれの不三子は文化的な生活を知らずに育ち、マクロビオティックの食事で子育てをしたのに、娘や息子とうまくいっていない。」「高度経済成長期の日本に育ち、昭和平成を生きたふたりがコロナ禍の子ども食堂で出会った時、そこに生まれたものは何だったのか――。」「予測不可能は世界を生きる私たちに切実な問いを投げかける角田光代の新たな代表作!」とあります。

まず、この小説は、ノストラダムスの大予言、未来さん、コックリさん、戦士症候群、カルト教団といった不気味なエピソードが満載です。これら一連のものは「オカルト」という一語で表現されますが、本書にはいわゆる「昭和オカルトブーム」が描かれています。昭和オカルトブームの最初の衝撃となったのが、73年3月に出版された小松左京のSF大作『日本沈没』、それに続くように同年11月に出版された五島勉の『ノストラダムスの大予言』の爆発的な大ヒットでした。日本が沈没し、人類は滅亡する、そんな終末論が広く受け入れられたは当時の混沌とした世相を反映したものですが、1999年7の月に恐怖の大王が空から降ってきて人類は滅亡するという「ノストラダムスの大予言」は当時10歳だったわたしをはじめとする少年少女を震え上がらせました。

飛馬の小中学校を通じての同級生に、狩野美保という女の子がいました。彼女は小学生時代にはよく吐くので「ケロヨン」と呼ばれていました。また、中学生時代にはコックリさんをやっていて失神し、救急車が学校に駆け付けるという大騒動になったため「コックリさん」という仇名をつけられるような少女でした。そんな彼女が大学生になって上京したとき、オウム真理教を想われるカルト教団に興味を持って近づきます。しかし、川に毒を流して東京都民を無差別殺害するという計画を知って、彼女は教団から離れたのでした。信者だけが生き残って、信者でない者は殺すという発想に疑問を抱いたからでした。2020年に飛馬と再会した美保は次のように述べます。

「ノアの方舟って話あるでしょ? 聞いたことあるよね? 聖書の。神さまに洪水が起こるって言われて、ノアって人が神さまの指示通りにでっかい舟作って、自分の家族と、動物を雌雄一頭ずつ乗せるの。聖書だから宗教違うけど、私その話のこと考えたんだよね」

とつぜんはじまった話が、どこにどうつながるのかわからずに、飛馬はただ相づちを打って先を促した。

「私だったら、家族だけ生き残るなんていやだと思っちゃって。洪水がきて、みんな死んで、乾いた陸地に降り立つのが自分の家族だけって、どう? うれしい? 私だったらみんなと流されるほうを選ぶ。信じる者だけ助けます。じゃなくて、信じない人といっしょに流されなさいっていう神さまがいたとしたら、そっちを信じるって、そう思って、離れたんだけど。でも、それって、あれの影響かもしれないとも思うんだよね」

(『方舟を燃やす』P.349)

美保がいう「あれ」とは、もちろん「ノストダムスの大予言」です。でも、もう20年以上も前に流行した予言のことを飛馬はすっかり忘れていました。

「え、あれって何」飛馬は訊いた。

「子どものころにはやったでしょ、世界が滅びるって話。あれなんかはいっそすがすがしいじゃない、みんな滅びるんだから。……なーんて冗談だけど、でも、私たちの世代って何かしらの影響を受けてるとはマジ思うな。世界はいつか滅びて、UFOは人や牛を誘拐して、死んだ人とは会話が可能で、超能力は存在する。大人になっても、どっかそういうの信じてるとこ、ない?」

(『方舟を燃やす』P.350)

この美保が言うように、昭和オカルトブーム、それも70年代オカルトブームの洗礼を受けた当時の子どもたち(わたしを含む)は、大予言やUFOや心霊や超能力を無意識のうちに信じるというか、「どうか事実であってほしい…」という願望のようなロマンを心に抱えていると思います。また、美保の「私だったらみんなと流されるほうを選ぶ。信じる者だけ助けます。じゃなくて、信じない人といっしょに流されなさいっていう神さまがいたとしたら、そっちを信じる」という言葉は、信仰の核心を衝くものだと思います。さらに深く考えれば仏教の大乗思想にも通じるでしょう。日本沈没なら日本人全員が、世界滅亡なら人類全員が死ぬわけですが、この「共生」ならぬ「共死」ともいうべき死生観も、わたしたち60年代生まれの者に共通しているのかもしれません。

「死」といえば、飛馬は小学6年生のときの「母親の死」というグリーフを抱えて生きてきました。彼の母は子宮がんで入院したのですが、手術後に亡くなりました。母を亡くした悲しみは飛馬が高校生になっても消えませんでした。でも、高校生になると少しだけ楽になりました。

母が死んで以来、自分でも意識しないくらいごく当たり前に、自身の内側に空洞がある。その空洞は、喪失感というよりも罪悪感に近く、何かたのしいと思ったり、何かを思いきりやってみたいと思ったとたんに、その興奮や好奇心はその空洞にのみこまれていく。ただ、高校生になって感じるこの「楽さ」は、そこにはのみこまれていかない。たのしいことや夢中になることと、楽になることとは違うのだと、飛馬は知った。

(『方舟を燃やす』P.105)

じつは、母親の死は飛馬にとってグリーフだけではなく、トラウマでもありました。子宮がんで入院した母に、父は子宮筋腫の病名を伝えていました。手術を受けた後、飛馬は病院の食堂で入院患者が末期の患者の話をしているのを聴き、てっきり母のことだと思い込み、「もう治らない、もう死んでしまう」と絶望します。その後、母の前で飛馬は号泣してしまい、母はそれを不審に思います。その後、母は自死してしまうのですが、じつは初期のがんで治療可能だったのです。飛馬は「ぼくのせいだ。ぼくが母さんを死なせたんだ」と自責の念を抱き、それは彼のトラウマとなったのでした。父は父で、子宮筋腫で子宮を摘出する手術を怖がる妻に「もう子どもを創るような歳でもないけん、女じゃなくなってもかまわないだろう」と言ったことが自死の原因ではないかと悩んでいました。このように、この小説には自死家族の深い悲嘆が描かれています。

この小説には、望月不三子というもう1人の主人公が登場します。東京生まれの不三子は団塊の世代です。高校2年で父親を亡くしたため大学進学をあきらめて就職、見合い結婚で退職。サラリーマンの妻として、娘、息子の母として家族を支えてきました。料理教室に通い、肉や乳製品や化学調味料を使わないマクロビオティックを学びます。料理教室の講師である沙苗に心酔し、子育てに無関心だった自分の母親を思い出すたびに「こんな人が母親ならよかったのに」と思うのでした。不三子は2人の子どもには学校給食を食べさせず、玄米弁当を持たせます。ただし、姑から「息子には白飯を食べさせてやってくれ」と泣きつかれたため、夫には普通の食事を作るのでした。健康志向のあまり、不三子はワクチンにも慎重で、娘の接種をめぐって夫に責められたこともありました。

そんな不三子と飛馬の人生が交わるのは、現代の「子ども食堂」でした。東京都の某区の教会で開かれる子ども食堂は、貧困家庭の子どもだけでなく、孤独な高齢者たちの「居場所」を目指します。この場所で、自分が必要とされることに、不三子と飛馬はかすかな昂揚感を覚えます。都会の片隅で生きてきた二人は「子ども食堂」で、これまで心の奥底に秘めていた他人へのコンパッションを示します。不三子はいつもお腹を空かせていて一心不乱に食べる園花という少女が心配でなりません。一条真也の読書館『夜明けのはざま』で紹介した町田そのこ氏の小説もそうですが、「子ども食堂」が登場する小説が多くなってきましたね。

子ども食堂を舞台に心を通わせた不三子と飛馬、不三子と園花でしたが、新型コロナウイルスによる突然のパンデミックがようやく繋がった彼らの絆を断ち切ります。外出が制限され、人々の関心は自ずとSNSに向かいます。デマが飛び交い、陰謀論が不安をあおります。人々は見たい情報、信じたい情報しか見えなくなります。少し前のコロナ禍をきちんと俯瞰して書ける著書の筆力には感服しました。また、コロナ禍以外にも、この小説では、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震といった自然災害が次々に発生します。本書の刊行は今年の2月ですが、1月1日にも能登半島地震が発生したばかりです。世界では戦争が続いています。地震、戦争、疫病……未来はいつだって不明瞭で、誰もが不安を感じながら生きています。

地球滅亡の予言前と後を描く『方舟を燃やす』について、ノンフィクションライターの最相葉月氏は、「波」2024年3月号で、「この小説はまさに、社会心理学者フェスティンガーが提唱した『認知的不協和』の世界だ。心理学者が目撃したのは、円盤が助けに来るという予言が外れた後、自分たちが祈ったから滅亡を逃れられたと主張して信仰を深めた人々だった。予言は外れて不協和が広がるが、その不快感を解消しようとしてかえって信念は強化される。この逆説的現象を誰が嗤えるだろう。これこそ私たちの現実。ワクチン陰謀論者となった湖都も、軍国の教師だった不三子の母も、いつかすれ違った人。よい食事が幸せを招くと信じるのも、ネット情報に右往左往するのも、そうすることでしか他者と繋がれない私たちの姿。『しかたがなかったじゃないか。何がただしいかなんて、みんな知らなかったんだから』。不三子の言葉に慰められるのは、母の死にもがき苦しむ飛馬だけではない」と述べます。

2024年5月現在、コロナという大きな禍は終息しつつあります。しかし、わたしたちの未来はけっして明るくなってはいません。戦争はまだ続いているし、南海トラフ地震がいつ発生するかもわかりません。一条真也の読書館『私が見た未来 完全版』で紹介した「2025年に日本が大災害に襲われる」「2035年に人類は滅亡する」といった不気味な予言も話題になっています。人類滅亡のとき、一握りのセレブだけがロケットに乗って地球を脱出するのでしょうか? 最後に、「ノストラダムスの大予言」ブームのときや、オウム真理教が社会問題になったとき、「日本は経済的には豊かになったけれども、日本人の精神は満たされていない」といった発言が至るところでありました。しかし、あの頃、世界2位だった日本のGDPも現在では4位に落ち、さらには超円安で日本経済の未来も真っ暗です。大予言に恐怖した「あのとき」以上に「今の方がヤバい」と思うのは、わたしだけではありますまい。