- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2384 プロレス・格闘技・武道 『力道山』 斎藤文彦著(岩波新書)

2025.03.25

『力道山』斎藤文彦著(岩波新書)を読みました。「『プロレス神話』と戦後日本」というサブタイトルがついています。著者は、1962年東京都杉並区生まれ。プロレスライター、コラムニスト。一条真也の読書館『プロレス入門』、『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』、『忘れじの外国人レスラー伝』、『猪木と馬場』などで紹介した著書、一条真也の読書館『プロレス社会学のススメ』で紹介した共著があります。

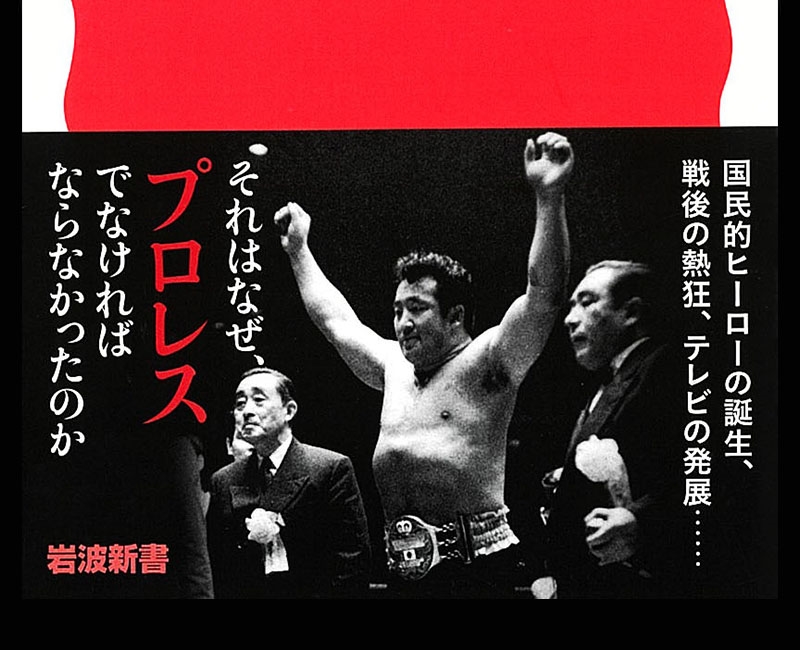

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、リング上でチャンピオンベルトを巻いて両手を上げた力道山の写真が使われ、「国民的ヒーローの誕生、戦後の熱狂、テレビの発展……」「それはなぜ、プロレスでなければならなかったのか」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「力道山はプロレスというアメリカのスポーツ文化を日本に輸入し、大ブームを起こしたことで戦後から復興の時代のシンボルとなり、テレビの時代、高度成長期にさしかかる時代までを生きた。力道山のプロレスは戦後そのものであり、昭和そのものであり、テレビそのものだった。力道山はプロレスラーであると同時に『力道山』というひとつの社会現象であったととらえることができる。(「はじめに」より)」

カバー前そでには、こう書かれています。

「空手チョップを武器に外国人レスラーと激闘を繰り広げ、戦後日本を熱狂させた力道山。大相撲から、アメリカで大人気を博していたプロレスへ転じ、テレビの誕生・発展とともに国民的ヒーローとなった。神話に包まれたその実像とは。そして時代は彼に何を仮託したのか。長年にわたる取材の蓄積と膨大な資料を駆使して描き出す」

本書の「目次」は、以下の通りです。

はじめに――力道山とは“だれ”だったのか

第1章

大相撲にかけた自己実現

――“日本人化”の葛藤と挫折

「プロ・レス」から「プロレス」へ

大相撲=“日本人”としての地位=富と名声

初めての負け越し、そして終戦

戦後、初入幕

横綱・羽黒山との激闘

故郷の分断とアメリカ文化への傾倒

突然の断髪

断髪をめぐるさまざまな憶測

相撲から学んだ人生のメタファー

“長崎県出身”というプロフィール

“出自”を追ったふたつの文献

「深層海流の男」――牛島リサーチから

「力道山の真実」――井出リサーチから

少年時代を知る人物の証言

“生年月日”は永遠のミステリー

日本国籍のパスポートでアメリカへ

第2章

プロレスとの出逢い

――ヒーロー誕生前夜

相撲廃業から建設会社勤務へ

不発に終わった相撲復帰プラン

プロレスとの遭遇をめぐる“定説”

演出された“出逢い”のエピソード

ブランズ興行初日を観戦していた力道山

“定説”と『毎日新聞』記事との矛盾

だれが力道山をプロレスに勧誘したのか

ヒーロー物語から消された(?)GHQの影

アメリカのプロレス界の日本市場調査

プロレスラーとして“仮デビュー

力道山をプロデュースした男たち

“九州”の先輩、元小結・九州山

アメリカ武者修行の壮行パーティー

もうひとつの“非公式”な会合

力道山の理解者、永田貞雄

プロレスという“西洋相撲”

第3章

「日本のプロレス」の誕生

――ヒーローはどのように

つくられたか

ハワイでの力道山育成プラン

黒のロングタイツがトレードマークに

“空手チョップ”の開発

“悪役ジャップ”を演じなかった力道山

丸一年を迎えたアメリカ武者修行の旅

力道山以前の日本のプロレス文化史

プロレスのもうひとつの源流“プロ柔道”

メディアをコントロールした力道山

プロレスを「殴る、蹴る、打つ」と説明した力道山

日本プロレス協会発足

「力道山レスリング練習所」完成

ハワイで世界王者テーズに初挑戦

“民放テレビの父”正力松太郎

力道山と接触した戸松信康プロデューサー

プロレス番組放送に向けて

プロレスに対して懐疑的だった『朝日新聞』

テレビとともに始まった“プロレス元年”

シャープ兄弟の初来日

街頭テレビに黒山の人だかり

試合結果に隠されていた“あるヒント”

第4章

昭和巌流島の決闘

――力道山はなぜ木村政彦に

勝たなければならなかったのか

相撲にも柔道にもない“タッグマッチ”

力道山のプロデューサーとしての才覚

対談記事にみる力道山のプロレス観

力道山の相撲観

プロレスラー力道山の国際的感覚プロレスの“むずかしさ”

“プロレス元年”に力道山、木村派、山口派の鼎立

新パートナーの起用と新人のデビュー

木村が力道山に挑戦表明

不自然なほど短期間で正式決定した「日本選手権」

「力道、木村をけり倒す」

“残酷な結末”と“やるせないあと味”

「両雄並び立てぬ力道山と木村」

木村が語った“真相”

“定説”をくつがえした木村証言

力道山の策略だったのか?

力道山に“三回”敗れた木村

第5章

「力道山プロレス」の完成、

そして突然の死

山口利夫との日本ヘビー級選手権

元横綱・東富士がプロレス転向

“横綱レスラー”の全国巡業

キング・コングとアジア選手権

TBSがプロレス中継に新規参入

“世界一周の旅”というイメージ

シャープ兄弟が再来日日本王座、アジア王座、そして太平洋王座

力道山の“ワンマン体制”発足

日本テレビがプロレス番組レギュラー化を企画

新番組『ファイトメン・アワー』放送開始

日本プロレス―日本テレビ―三菱電機の超強力チーム誕生

“鉄人”テーズ、ついに初来日

テレビ放送をめぐるギリギリの“攻防”

“六十一分時間切れ”の引き分け

力道山―テーズ戦の全国巡業

“大どんでん返し”の予感

力道山「世界王座獲得」のニュース

インターナショナル王座の“出自”

映像に残されなかった歴史的一戦

“至宝”インターナショナル王座

ラストシーンの足音

テレビ“ショック死”事件

極秘の韓国訪問

板門店“北緯三十八度線”に立った力道山

“空前”の結婚披露宴

運命の日

一九六三年十二月十五日、力道山死去

力道山のいないプロレス

「主な参考文献」

「あとがき――At the end of the day」

「はじめにーー力道山とは“だれ”だったのか」では、著者は「力道山はプロレスというアメリカのスポーツ文化を日本に輸入し、大ブームを起こしたことで戦後から復興の時代のシンボルとなり、テレビの時代、高度経済成長期にさしかかる時代までを生きた。力道山のプロレスは戦後そのものであり、昭和そのものであり、テレビそのものだった。力道山はプロレスラーであると同時に『力道山』というひとつの社会現象であったととらえることができる」と述べています。

「力道山」というチングネームは、大相撲時代の四股名をそのまま使ったものです。力道山が相撲をとっていたのは、1940(昭和15)年5月場所の初土俵から50(昭和25)年9月までの10年4ヵ月間で、最高位は西の関脇。力士だった時代に第二次世界大戦が始まりました。プロレスラーとしてデビューしたのは戦後6年が経った51(昭和26)年10月で、大相撲廃業からプロレス転向までには1年のブランクがありました。

プロレスがこの国で興行スポーツとして本格的なスタートを切ったのは、それからさらに2年4ヵ月後の54(昭和29)年2月でした。力道山&木村政彦とシャープ兄弟による初の「国際大試合」が開催されたときで、力道山が現役のまま急逝したのは63(昭和38)年12月ですから、戦後のヒーローで昭和のスーパースターでテレビの主人公であった「力道山」の物語は、10年に満たない長くもあり短くもある濃密な時間だったのです。

大長編ドラマ「力道山」をよく知ることは、戦後の日本、昭和の大衆意識、1950年代から60年代にかけてのこの国の進歩と発展について知ることにつながると指摘し、著者は「戦後から高度経済成長の時代を生きたすべての人びとはなんらかの形で力道山現象を体感している。力道山現象とはけっして画一的なもの、一義的なものではなく、その現象の中心にいた力道山自身もまた、あるときはその出自が導くところの運命に翻弄され、またあるときは運命を翻弄し、多面的な“個”を模索しつづけた」と述べます。

第1章「大相撲にかけた自己実現――“日本人化”の葛藤と挫折」の「『プロ・レス』から『プロレス』へ」の冒頭を、著者は「『プロレス』という単語は昭和のカタカナ語の傑作である。プロレスはガラス、ミシン、ラムネなどと同じように外来語が翻訳されカタカナ化されたあと、日本語として文化的な意味をもった単語群のひとつだ」と書きだしています。プロレスとはもちろんプロフェッショナル・レスリング(professional wrestling)の訳語であり略語です。

プロフェッショナル・レスリングが活字メディアによってカタカナ化された当初は「プロ・レスリング」という表記で、プロとレスリングの間には「・」がついていて、プロレスラーも「プロ・レスラー」と記されていました。著者は、「力道山がスーパースターとして一世を風靡した時代にプロ・レスリングはプロレスに、プロ・レスラーはプロレスラーになった。これは単純に表記の変化というよりは、プロレスとプロレスラーが昭和30年代に日常語化したものととらえることができる」と述べています。

「相撲から学んだ人生のメタファー」では、力道山が日本統治下の朝鮮半島では、あるときは朝鮮人であることを求められ、またあるときは日本人=臣民・皇民であることを求められたことが指摘されます。“内地”日本での生活では、あるときは“日本人化”を求められ、またあるときは朝鮮人=同胞でありつづけることを求められたのです。著者は、「いずれにおいても、それは生まれた場所と生まれた時代によって宿命づけられたエスニシティではあったけれど、相撲によって強烈な自我にめざめた力道山は、朝鮮人でも日本人でもなく、唯一無二の個としての『力道山』をアイデンティティとすることを選択したのではないだろうか」と述べています。

第4章「昭和巌流島の決闘――力道山はなぜ木村政彦に勝たなければならなかったのか」では、“柔道の鬼”と呼ばれた木村政彦との“昭和巌流島の決闘”が取り上げられます。「プロレスラーになったからといって後悔はない」という木村は、プロ柔道の延長線上にあったプロレスに転向し、遠征先のハワイでは、1試合あたり300ドル(1ドル=360円のレートで10万8000円)とされる、この時代としては高額なファイトマネーを稼ぎました。

当時の木村政彦には、肺結核を患っている妻が日本に残されていました。病気の妻のため、木村は当時日本にはあまりなかったアメリカ製の抗生物質の薬をハワイから郵送し、その治療にあてたといいます。木村はプロレスを「商売」と言いましたが、著者は「このあたりはやや言葉足らずで、柔道着を脱いで文字どおり裸一貫になって闘った木村にとって、プロレスはそういうパーソナルな選択だった。一方、力道山は木村との試合をひとつのフィルターにして社会=世間の評価と闘い、大衆と闘い、メディアと闘った。この意識の差、目的のちがいはあまりにも大きかったのである」と述べるのでした。

「あとがき――At the end of the day」では、プロレスの本場はアメリカではあるけれど、力道山が出現してからは日本がもうひとつのプロレスの本場になったことが指摘されます。力道山のプロレスは日本テレビと三菱電機との“三位一体”で世界でも類を見ない巨大なメディア・スポーツの道を歩み、力道山は大プロモーターとしてアメリカの超一流レスラーたちを日本に“直輸入”しました。力道山のふたりの弟子、ジャイアント馬場とアントニオ猪木は、“プロレスの父”力道山の跡を継ぎ、経済大国に成長した日本を“世界一のプロレス大国”にアップグレードしました。著者は、「そういう時代が1990年代までつづいた。そして、日本のプロレスにもまた失われた30年がやって来た。ぼくはそうとらえている」と述べます。

最後に、著者は「まったく新しい力道山像の創出、なんていったらいくらなんでも大げさかもしれないけれど、力道山に関する膨大な資料・文献、情報、映像などをぼくなりに整理整頓して、力道山がいったい“だれ”であったのか、力道山のプロレスがなんであったのかを現在進行形の視点からもういちどまとめておく必要があるのではないかとずっと感じていた」と述べるのでした。本書は、著者の他の著書に比べてとても読みにくいです。それは、岩波新書というアカデミックの残り香がほんのりとするするメディアを意識してのことか、新聞や雑誌などからの長文の引用が非常に多いからです。学術論文ではないのですから、「もう少しリーダブルに書けなかったものか」と思ったのは、わたしだけではありますまい。