- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.05.14

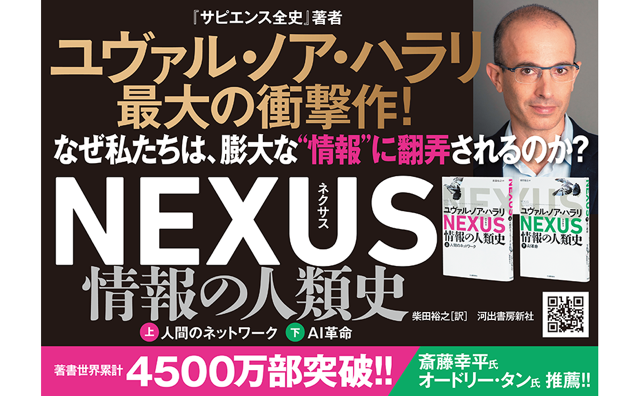

『NEXUS 情報の人類史㊤人間のネットワーク』ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳(河出書房新社)を読みました。「ネクサス」(NEXUS)とは、「つながり」「結びつき」「絆」「中心」「中枢」などを意味する言葉です。本書は、一条真也の読書館『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』、『21Lessons』で紹介した三部作に続く、著者の世界的ベストセラーです。著者は1976年生まれの歴史学者、哲学者。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して2002年に博士号を取得。現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えるかたわら、ケンブリッジ大学生存リスク研究センターの特別研究員も務めています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「『混迷する世界で民主主義を守るための羅針盤』経済思想家・『「人新世の「資本論」」著者 斎藤浩平氏推薦』「石器時代からシリコン時代まで、『組織(ネットワーク)』が力をもたらす」「『サピエンス全史』を超える衝撃――」と書かれています。帯の裏には、「情報により発展を遂げた人類は、情報により没落する宿命なのか。本書のAI論は、混迷する世界で民主主義を守るための羅針盤になるだろう』という斎藤氏の言葉ととともに、「『サピエンス全史』の著者が、人類の歴史をいま再び新たに語りなおす!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、こう書かれています。

「私たち「賢いヒト」(ホモ・サピエンス)は、10万年に及ぶ発明や発見や偉業を経て、途方もない力を身につけた。それにもかかわらず、生態系の崩壊や世界戦争など、存亡にかかわる数々の危機に直面している。

サピエンスが真に賢いのなら、なぜこれほど自滅的なことをするのか? その答えは、制御しきれないほどの力を生み出す、大規模な協力のネットワーク――「情報ネットワーク」――の歴史にある。

印刷術やマスメディアは文明に何をもたらしたのか? そして、まったく新しい情報テクノロジーであるAIは、何を変えるのか?――石器時代からシリコン時代まで、『サピエンス全史』の著者が、人類の歴史をいま再び新たに語りなおす!」

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

プロローグ

情報の素朴な見方

グーグルvs.ゲーテ

情報を武器化する

今後の道筋

第Ⅰ部 人間のネットワーク

第1章 情報とは何か?

真実とは何か?

情報が果たす役割

人間の歴史における情報

第2章 物語――無限のつながり

共同主観的現実

物語の力

高貴な嘘

永続的なジレンマ

第3章 文書――紙というトラの一嚙み

貸付契約を殺す

文書検索と官僚制

官僚制と真実の探求

地下世界

生物学のドラマ

法律家どもを皆殺しにしよう

聖なる文書

第4章 誤り――不可謬という幻想

人間の介在を排除する

不可謬のテクノロジー

ヘブライ語聖書の編纂

制度の逆襲

分裂した聖書

エコーチェンバー

印刷と科学と魔女

魔女狩り産業

無知の発見

自己修正メカニズム

DSMと聖書

出版か死か

自己修正の限界

第5章 決定

――民主主義と全体主義の概史

多数派による独裁制?

多数派vs.真実

ポピュリズムによる攻撃

社会の民主度を測る

石器時代の民主社会

カエサルを大統領に!

マスメディアがマスデモクラシーを可能にする

二〇世紀――大衆民主主義のみならず大衆全体主義も

全体主義の概史

スパルタと秦

全体主義の三つ組

完全なる統制

クラーク狩り

ソ連という一つの幸せな大家族

党と教会

情報はどのように流れるか

完璧な人はいない

テクノロジーの振り子

「原註」「索引」

「プロローグ」では、著者は「もし私たちサピエンスが真に賢いのなら、なぜこれほど自滅的なことをするのか?」と読者に問いかけた後、「より深い次元に話を移すと、私たちはDNA分子から彼方の銀河まで、あらゆるものについて厖大な情報を積み上げてきたにもかかわらず、その情報のいっさいをもってしても、『私たちは何者か?』『何を希求するべきか?』『良い人生とはいかなるものか?』『その人生をどう生きるべきか?』といった、人生にまつわる肝心な問いの答えは得られていないようだ。驚嘆するほどの量の情報を意のままに使えるというのに、遠い祖先と変わらぬほど空想や妄想の虜になりやすい。ナチズムとスターリン主義は、近代以降の社会さえときおり呑み込む集団的狂気の、最近のほんの2例にすぎない。今日の人間のほうが石器時代の人間よりもはるかに多くの情報と力を持っていることに異議を唱える人はいないが、私たちのほうが自分自身とこの世界における自らの役割をよく理解しているかどうかは、およそ定かではない」と述べます。

意図せざる結果を伴う強力なものを生み出す傾向の始まりは、蒸気機関の発明でもAIの発明でもなく、宗教の発明だったといいます。預言者や神学者たちは、愛や喜びをもたらすはずの強力な霊を呼び出した挙句、ときおり世界を流血であふれ返らせてきたというのです。「グーグルvs.ゲーテ」では、人類は近年、数世代にわたって、情報生産の量とスピードの両方でかつてないほどの増加を経験してきたと指摘し、著者は「どのスマートフォンにも、古代のアレクサンドリア図書館の蔵書を上回る量の情報が入っているし、ユーザーは一瞬のうちに世界中の何十億という人とつながることができる。ところが、これだけの情報が息を呑むようなスピードで行き交っているのにもかかわらず、人類はこれまでにないほど自滅に近づいている」と述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「私たちは大量のデータを貯め込んだというのに、あるいは貯め込んだせいだろうが、相変わらず温室効果ガスを大気中に放出し、海や川を汚染し、森林を伐採し、さまざまな生物の生息環境をまるごと破壊し、無数の種を絶滅に追い込み、自分自身の種の生態学的な基盤を危険にさらし続けている。そしてまた、水素爆弾から人類を滅亡させかねないウイルスまで、ますます強力な大量破壊兵器も製造している。各国の指導者は、こうした危険についての情報には事欠かないが、協働して解決策を見つける代わりに世界戦争にじりじりと近づいている」

第Ⅰ部「人間のネットワーク」の第1章「情報とは何か?」の「情報が果たす役割」では、占星術の情報の正確さについてどう思っていようと、わたしたちはそれが歴史で果たした重要な役割を認めざるをえないといいます。占星術の情報は、恋人どうしばかりか、帝国どうしさえ結びつけてきました。ローマ皇帝たちは、普段からまず占星術師に相談した後に決定を下していました。事実、占星術は高く評価されていたので、在位中の皇帝の天宮図を作るのは、死罪に相当する行為だったのです。そのようなホロスコープを作る者は誰であれ、皇帝がいつどのような最期を遂げるかを予言できると思われていたからです。著者は、「占星術の例からは、誤りや嘘、空想、虚構も情報であることがわかる。情報の素朴な見方の言い分に反して、情報には真実との本質的な結びつきはなく、歴史で情報が果たす役割は、既存の現実を表示することではない」と述べています。

情報は、カップルであろうと帝国であろうと、まったく異なるものを結びつけて新しい現実を創り出します。情報の決定的な特徴は、物事を表示することではなく結びつけることであり、別個の点どうしをつないでネットワットワークにするものなら、何でも情報となるのです。著者は、「情報は必ずしも、私たちに何か物事について教えてはくれない。むしろ、情報(インフォメーション)は物事を配置して構成された状態(イン・フォーメーション)にする。ホロスコープは恋人たちを占星術のフォーメーションに配置し、プロパガンダ放送は有権者を政治的なフォーメーションに配置し、進軍歌は兵士たちを軍事的なフォーメーションに配置する」と述べます。

情報とは、さまざまな点をつなげてネットワークにして、新しい現実を創り出すものだといいます。これには依然として、情報は物事の表示であるという見方が含まれているとして、著者は「ときには、現実の忠実な表示は人間を結びつけることができる。たとえば、1969年7月には6億人がテレビの画面に釘付けになり、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面を歩くのを見守った。テレビの映像は、38万4000キロメートルの彼方で起こっていることを正確に表していた。そして、その映像を見ることで、畏敬の念や誇り、人間としての同胞意識が高まり、それが人々を結びつけるのを助けた」と述べます。

とはいえ、そうした友愛の情は他の方法でも生み出すことができます。結びつきを重視すれば、現実をうまく表さない、他の種類の親が存在するする余地がたっぷりできるとして、著者は「ときには、現実の誤った表示も社会的なネクサス〔訳註:「つながり」「結びつき」「絆」「中心」「中枢」などの意〕となりうると指摘し、著者は「たとえば、陰謀論の何百万もの支持者が、月面着陸はなされなかったと主張するユーチューブの動画を観ているときがそうだ。動画の画像は現実を誤った形で表示しているが、それでも既成の権力機構に対する反感や、自らの知恵を誇る気を引き起こし、それが団結力のある新しい集団を生み出すのを助けることがありうる。ネットワークは、現実を正確に表す試みも、誤った形で表す試みもまったくなしでつながっていることもある。遺伝情報が何兆もの細胞を結びつけているときや、感動的な音楽が何千もの人を結びつけているときがそうだ」と述べます。

メタバースは、完全に情報だけから成る仮想世界です。2024年の時点で、メタバースは大げさな夢物語のように思えますが、20年以内には何十億もの人がそこに移り住み、拡張仮想現実で生活の多くを送り、社会活動と職業活動の大半をそこで行なうようになるかもしれません。著者は、「人々は、原子ではなくビットでできた環境で関係を結び、運動に参加し、仕事を持ち、感情の浮き沈みを経験するようになるかもしれない。ひょっとすると、古い現実のずたずたにちぎれた断片が今なお見られ、ときおり獣や物乞いたちの宿となっているのは、どこかの辺鄙な砂漠だけ、ということになりかねない」と述べるのでした。

「人間の歴史における情報」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「情報は既存の現実の表示であるという素朴な見方をすれば、人間の歴史の多くの面に戸惑うことになるが、情報を社会的なネクサスと見れば、そうした面を理解する助けになる。占星術だけではなく聖書のようなはるかに重要なものまでが、歴史的成功を収めた理由の説明もつく。占星術は人間の歴史における風変わりで面白い余興として片づける人もいるだろうが、聖書が担ってきた重要な役割を否定できる人はいない。もし情報の主な仕事が現実を正確に表すことだったなら、聖書が歴史上有数の影響力を持つ文書となった理由を説明するのは難しかっただろう」

聖書は人類の起源や移動や感染症にまつわる現実を正しく表示できていないのにもかかわらず、じつに効果的に何十億もの人を結びつけ、ユダヤ教とキリスト教を生み出しました。DNAが何十億もの細胞を束ねて有機的なネットワークにする化学的プロセスを開始させるのと同じで、聖書は何十億もの人を束ねて宗教的なネットワークにする社会的プロセスを開始させたのです。そして、細胞のネットワークには単独の細胞にはできないことができるのとちょうど同じで、宗教のネットワークにも個々の人間にはできないことができ、たとえば神殿を建設したり、法制度を維持したり、祝日を祝ったり、聖戦を行なったりすることが可能だとして、著者は「要するに、情報は現実を表示しているときもあれば、そうでないときもある。だが、情報はつねに人や物事を結びつける。これが情報の基本的な特徴だ。したがって、歴史における情報の役割を考察するときには、『どれだけうまく現実を表しているか? 正しいか、それとも間違っているか?』と問うのが理に適う場合があるものの、より重要な問いは『どれだけうまく人々を結びつけるか? どのようなネットワークを新たに作り出すか?』であることが多い」と述べています。

第2章「物語――無限のつながり」の冒頭を、著者はこう書きだします。

「私たちサピエンスが世界を支配しているのは、私たちが特別に賢いからではなく大勢で柔軟に協力できる唯一の動物だからだ。私はこの考え方を、以前に書いた『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』で詳しく取り上げたが、ここでどうしても簡潔に振り返っておかないわけにはいかない。大勢で柔軟に協力するというサピエンスの能力の前触れは、他の動物にも見られる。社会的な動物には、チンパンジーのように協力するときにかなりの柔軟性を示す種もいるし、社会性昆虫のうちには、アリのように大勢が協力する種もいる。だが、チンパンジーもアリも、帝国や宗教や交易ネットワークを確立することはない。サピエンスにそれができるのは、チンパンジーよりもはるかに柔軟で、しかも、アリよりもさらに大勢で協力することができるからだ。実際、協力し合うことのできるサピエンスの数には上限がない。カトリック教会には約14億の信徒がいる。中国の人口も約14億だ。グローバルな交易ネットワークは、約80億のサピエンスを結びつけている」

もしサピエンスのネットワークが人間どうしの個人的な絆でのみ結びついていたなら、そうしたネットワークはごく小さなままだったでしょう。それが、たとえば人類の近縁種であるチンパンジーの間で見られる状況です。彼らの典型的なコミュニティは20~60頭から成り、150~200頭に達することも稀にはあります。ネアンデルタール人や初期のサピエンスといった太古の人間の種でも、状況は同じだったようです。彼らの生活集団はそれぞれ数十人から成り、異なる生活集団が協力することはめったになかったのです。著者は、「約7万年前、サピエンスの生活集団は、互いに協力するという前代未聞の能力を示し始めた。生活集団間の交易と芸術の伝統が出現したことや、故郷のアフリカから地球全体へサピエンスが急速に拡散したことが、それを裏づけている。異なる生活集団が協力できるようになったのは、どうやら進化による脳構造の変化と言語能力のおかげで、サピエンスが虚構の物語を語ったり信じたりし、そうした物語に深く心を動かされる能力を獲得したからのようだ」と述べます。

たとえばネアンデルタール人がしていたように、人間と人間の連鎖だけからネットワークを構築する代わりに、物語はサピエンスに新しい種類の連鎖を与えました。人間と物語の連鎖です。サピエンスは、協力するためにはもう互いを個人的に知らなくてもよくなりました。同じ物語を知っているだけでよかったのです。そして、その同じ物語は、何十億もの人に馴染み深いものになりえます。それによって物語は中心的な接続装置のような役割を果たすことができます。無数の差込口がついていて、無数の人が接続できるわけです。著者は、「たとえばカトリック教会の14億の信徒は、聖書やその他のキリスト教の主要な物語によって結びつけられているし、14億の中国人は、共産主義のイデオロギーと中国の国民主義によって結びつけられている。そして、グローバルな交易ネットワークに属する80億の人は、通貨や企業やブランドについての物語で結びつけられている」と説明します。

「ブランド」は、特別な種類の物語です。製品をブランド化するというのは、その製品についての物語を語ることであり、その物語は製品の実際の特性とはほとんど関係ないかもしれません。しかし、それにもかかわらず消費者は、それを製品と結びつけるようになります。著者は、「たとえばコカ・コーラ社は何十年にもわたって広告に何百億ドルを投資し、コカ・コーラという飲料についての物語を語ってはまた語り直してきた。人々は頻繁にその物語を目にしたり耳にしたりしたので、多くの人が、特定の味のついた混合飲料を、(虫歯や肥満やプラスティック廃棄物とではなく)楽しみや幸せや若さと結びつけるようになった。これがブランド化だ」と説明します。また、スターリンが承知していたように、製品だけではなく個人もブランド化することができます。腐敗した億万長者は、貧しい人の擁護者としてブランド化することが可能だとして、著者は「手際の悪い愚か者を不可謬の天才としてブランド化したり、信奉者を性的に虐待する導師を貞節な聖人としてブランド化したりすることもできる。人々は自分がその人物と結びついていると考えるが、実際にはその人について語られる物語とつながっているのであり、その人物と物語の間には途方もない隔たりがあることが多い」と述べます。

著者は「イエス・キリストについて考えてほしい」と読者に呼びかけ、「2000年にわたって話が語られているうちに、イエスはさまざまな物語の分厚い繭にすっぽりと包まれてしまったので、彼の歴史的な人物像を取り戻すことは不可能だ」と述べます。それどころか、厖大な数の敬虔なキリスト教徒にとっては、本当のイエスが物語の中のイエスと違う可能性を口にするだけで、冒瀆となります。実際のイエスは典型的なユダヤ教の伝道者で、説教をしたり病人を癒やしたりして少数の信奉者を獲得したと思われています。ところが死後、史上有数のブランド化キャンペーンの対象となりました。地方在住のこのほぼ無名の宗教指導者は、短い活動期間中にはほんの一握りの弟子がいただけで、ただの犯罪者として処刑されましたが、死後、天地を創造した宇宙の神が人間の姿を取ったものとしてブランド化し直されたのです。著者は、「イエスの当時の肖像画は1枚も残っていないし、聖書は彼の容姿についてはいっさい触れていないが、それにもかかわらず、想像力を働かせて描き出された彼の姿ほど、世界中で多くの人が誰だか認識できる肖像は珍しい」と述べます。

イエスについての物語の類いは、既存の生物学的絆を拡張する手段と見ることができます。家族は人間に知られている最強の絆です。赤の他人どうしの間に物語が信頼を築く方法の1つは、彼らに互いを家族のように想像し直させることだとして、著者は「イエスの物語は、イエスを全人類にとっての親のような存在として提示し、何億ものキリスト教徒に、互いを兄弟姉妹と見なすように促し、家族の記憶の共有保管所を作り出した。キリスト教徒のほぼ全員が、最後の晩餐の場には居合わせなかったものの、その物語を何度も聞き、その出来事の画像をいくつとなく目にしているうちに、自分が実際に共にした家族の晩餐の大半よりも鮮明に、最後の晩餐を『思い出す』ようになった」と述べています。

興味深いことに、イエスの最後の晩餐は、ユダヤ教の過越の祭りの食事であり、福音書の説明によると、イエスは十字架に架けられる直前に弟子たちと取ったといいます。ユダヤ教の伝統では、過越の食事の目的は、人為的な記憶を生み出してそれを再現することにほかなりません。ユダヤ教徒の家族は毎年、過越の祭りの前日にいっしょに座って食事をしながら、「自分たち」の出エジプトの思い出に耽ります。彼らはヤコブの子孫がエジプトでの隷属状態を脱した物語を語るだけではなく、エジプト人の手によって自らが苦しめられたことや、海が左右に分かれるのを自ら目にしたことや、シナイ山でヤハウェ(神)から十戒を自ら授かったことを思い出す決まりになっているのです。

ユダヤ教の伝統は、ここで遠回しな言い方はしません。過越の祭りの典礼書(「ハガダー」)は、「あらゆる世代の人間が、自らエジプトを脱出してきたかのように考える義務がある」と断言しています。著者は、「もし誰かが、これは虚構だ、自らエジプトを脱出したりはしなかったと異議を唱えたなら、ユダヤ教の賢者たちは即答できる。歴代のユダヤ人全員の魂は、彼らが生まれるよりもずっと以前にヤハウェによって創られ、これらの魂がすべてシナイ山に居合わせたのだと賢者たちは主張する」と述べます。ユダヤ教徒でソーシャルメディアのインフルエンサーであるサルヴァドール・リトヴァクは、2018年にオンラインのフォロワーに「あなたと私は、いっしょにそこにいました・・・・・・自らがエジプトを離れたかのように自分自身を見るという義務を果たすとき、それは比喩ではありません。私たちは出エジプトを想像しているのではなく、思い出しているのです」と説明しています。

というわけで毎年、ユダヤ暦の最も重要な祝典で、何百万ものユダヤ教徒は「自分が実際には目撃しておらず、おそらくまったく起こっていなかったこと」を思い出すふりをするのです。現代の数多くの調査が示しているように、偽りの記憶を繰り返し語っていると、いずれ人はそれを正真正銘の記憶として受け容れるようになります。著者は、「2人のユダヤ教徒が初めて出会ったとき、彼らは自分たちが同じ家族に属していて、かつてエジプトではともに奴隷で、シナイ山でもいっしょだったと、たちまち感じることができる。それこそが、何世紀にもわたっていくつもの大陸に及ぶユダヤ教徒のネットワークを維持してきた、強力な絆なのだ」と述べるのでした。

「共同主観的現実」では、DNAと同じで、物語はまったく新しい存在を生み出すことが可能だといいます。それどころか、物語はまったく新しい現実の次元を創出することさえできるというのです。著者は、「私たちの知るかぎりでは、物語が出現するまでは、宇宙には二つの次元の現実しかなかった。そこへ、物語が第3の次元を加えた。物語が語られるようになる前からあった二つの次元の現実は、客観的現実と主観的現実だ」と述べます。「ネス湖の怪獣はいるのか?」と著者が尋ねたとします。この疑問は、客観的な次元の現実についてのものです。ネス湖には恐竜のような動物が本当に棲んでいると信じている人もいますし、それは空想あるいはでっち上げだとして退ける人もいます。この議論にきっぱりと決着をつけようとする試みが、ソナーによるスキャンやDNAの調査といった科学的な方法を使って、長年の間に何度もなされました。

著者は、「あの湖に巨大な動物が棲んでいたなら、ソナーに捉えられたり、DNAの痕跡が見つかったりするはずだ。入手可能な証拠に基づき、ネス湖の怪獣は存在しないというのが科学的な合意になっている(2019年に行なわれたDNAの調査では、3000の種の遺伝物質が発見されたが、怪獣のものは見つからなかった。ネス湖には、せいぜい体重5キログラムの巨大ウナギがいる程度だろう)。それでも多くの人が、ネス湖の怪獣は存在すると信じ続けるかもしれないが、そう信じているからといって、客観的現実が変わるわけではない」と述べています。

「物語の力」では、物語が偽の記憶を植えつけたり、架空の関係を形成したり、共同主観的現実を創出したりすることを通じて、人間の大規模なネットワークを生み出したことを指摘します。そして、それらのネットワークが世の中の力の均衡を完全に変えました。サピエンスは物語に基づくネットワークのおかげで、あらゆる動物のうちで最強になり、ライオンやマンモスに対してだけではなく、ネアンデルタール人らの太古の他の人類種に対しても、決定的な優位性を獲得しました。ネアンデルタール人は、孤立した小さな生活集団を形成して暮らしていました。そしてわかっているかぎりでは、異なる集団どうしが協力することが仮にあったとしても、それは稀で、わずかでしかなかったのです。

石器時代のサピエンスも、数十人から成る小さな生活集団を形成して暮らしていました。しかし、物語を語るようになると、サピエンスの集団はもう孤立して生きることはありませんでした。崇拝されている先祖や、トーテム〔訳註:部族や氏族などの集団が、自らや祖先と結びついていると考えている自然物や事象〕である動物、守護霊などについての物語によって、集団どうしがつながり、物語と共同主観的現実を共有する複数の生活集団が、部族を形成しました。それぞれの部族は、何百あるいは何千もの人を結びつけるネットワークだったのです。

「高貴な嘘」では、人間のネットワークを維持するのは、虚構の物語、特に、神や貨幣や国民といった共同主観的なものについての物語の場合が多いと指摘します。人々を団結させることに関しては、もともと虚構には真実よりも有利な点が2つあります。第1に、虚構は好きなだけ単純にできるのに対して、真実はもっと複雑になりがちです。なぜなら、真実が表しているはずの現実が複雑だからです。第2に、真実はしばしば不快で不穏であり、それをもっと快く気分の良いものにしようとしたら、もう真実ではなくなってしまいます。それに対して、虚構はいくらでも融通が利きます。どの国民の歴史にも人々が認めたり思い出したりしたくない暗い出来事があるものです。

プラトンは著書『国家』で、自分の理想の国家の樹立は「高貴な嘘」に基づくことになるだろうと考えました。「高貴な嘘」とは、社会秩序の源泉についての架空の物語であり、国民の忠誠を確保し、彼らが政体に疑いを抱くのを防ぐものです。ブラトンは以下のように言いました。国民は、みな大地から生まれ、大地は彼らの母であり、したがって彼らは母国に、親に対するような忠誠心を抱かなければならないと告げられるべきだ。さらに、彼らが大地の胎内に宿されたとき、神々が彼らの中に金、銀、銅、鉄という異なる金属のどれかを混ぜ込んだので、黄金の支配者と鋼の被支配者との間の自然な階層制は正当化できるとも告げられるべきだ。プラトンの理想国家は、ついに実現することはなかったが、はるか昔から無数の政治組織が、この高貴な嘘のさまざまなバージョンを語ってきた。

「永続的なジレンマ」では、人間の情報ネットワークはどれも生き延びて栄えるには、真実を発見し、しかも秩序を生み出すという、2つのことを同時にする必要があるといいます。したがって、歴史が展開するにつれ、人間の情報ネットワークは2組の別個の技能を伸ばしてきました。一方では、素朴な見方が見込むとおり、それらのネットワークは医学やマンモス狩りや核物理学などをより正確に理解するために、どのように情報を処理すればいいかを学びました。同時に、正直な説明ばかりではなく虚構や空想、プロパガンダ、そしてときには真っ赤な嘘にも頼り、しだいに大勢の人々の間でより強固な社会秩序を維持するために、どのように情報を使えばいいかも学んだのです。

人間の情報ネットワークの歴史は、進歩の大行進ではなく、真実と秩序のバランスを取ろうとする綱渡りだといいます。21世紀に生きる人間は、適切なバランスを見つけるのが、石器時代の祖先よりもたいしてうまくありません。著者は、「グーグルやフェイスブックのような企業の理念の内容には反して、私たちの情報テクノロジーの速度と効率を増すだけでは、世の中は必ずは必ずしもより良もより良い場所にはならない。真実と秩序のバランスを取る必要性が、より切迫したものになるだけだ。物語の発明が、すでに何万年も前にこの教訓を与えてくれた。そして、人間が第2の偉大な情報テクノロジー、すなわち文書を考案したときにも、同じ教訓が与えられることになった」と述べるのでした。

第3章「文書――紙というトラの一噛み」の冒頭を、著者は「人間が開発した最初のきわめて重要な情報テクノロジーが物語だった。物語は、あらゆる大規模な人間の協力の土台を築き、人間は地球上で最強の動物となった。だが、情報テクノロジーとしての物語には限界がある」と書きだしています。また、「地下世界」では、官僚制をすべて廃止して、この世界に対するより全体論的なアプローチを選ぶことを空想する人は誰もが、病院も官僚制の機関であるという事実くよく考えるべきだといいます。病院はさまざまな科に分かれていますし、階層制や手順もあれば、記入する書類もたっぷりあります。病院は官僚制の多くの病弊に苦しんでいますが、それでもなんとか、多くの病気を治してくれます。著者は、「学校から下水設備まで、私たちの暮らしを向上させてくれるその他のサービスのほぼすべてについても、同じことが言える」と述べます。

「あなたがトイレの水を流すと、汚水はどこに行くのか?」と読者に問いかけて、著者は、「地下世界に入っていく。私たちの家の下には、ポンプを備えたパイプやトンネルから成る複雑な網が張り巡らされていて、汚水を回収し、飲料水の供給からは分離し、処理するか、あるいは安全に排出する。誰かがその地下の網を設計し、建設し、維持し、穴が空けばそれをふさぎ、汚染のレベルを監視し、労働者に賃金を支払う必要がある。それもまた官僚制の仕事であり、仮にこの部門を廃止したなら、私たちはひどく不快な目に遭い、命さえ落とすかもしれない。下水と飲料水はつねに混じり合う危険があるが、私たちにとっては幸いにも、両者を分離し続けてくれる官僚たちがいる」と述べます。

「生物学のドラマ」の冒頭を、著者は「神話と官僚制は、あらゆる大規模社会を支える二本柱だ。とはいえ、神話は人の心を奪うのに対して、官僚制は疑念を引き起こしがちだ。社会にサービスを提供するのにもかかわらず、有益な官僚制でさえ、一般大衆の信頼を勝ち取れないことがよくある。多くの人にとって、『官僚制』という言葉そのものが否定的な意味合いを持っている。それは、官僚制のシステムが有益か不当かを判断するのが本来難しいからだ」と書きだします。そしてそれは、良いものも悪いものも含め、あらゆる官僚制に共通する重要な特性に由来する。すなわち、人間には官僚制を理解するのが難しいです。さらに著者は、「聖書やクルアーンのような聖典は情報テクノロジーであり、社会が必要とする重要極まりない情報をすべて含むと同時に、誤りを犯す可能性がまったくないことが意図されている」とも述べています。

「不可避のテクノロジー」では、聖書やクルアーンのような聖典は、人間の可謬性を迂回するテクノロジーであり、ユダヤ教やキリスト教やイスラム教のように聖典を持つ宗教は、聖典という、テクノロジーの人工的な産物を軸に構築されてきたことが指摘されます。このテクノロジーがどのように機能するべく意図されているかを正しく認識するためには、書物とは何か、そして書物は他の種類の文書とどこが違うのかを説明するところから始めるべきだろうとして、著者は「書物とは、複数の章や短編、レシピ、書簡などが決まった順番で並ぶ一まとまりであり、つねに一体化していて、同一のものが多部数ある。その点で書物は、口承の物語とも、官僚制の文書とも、文書保管所とも違う。口で物語を語るときには、毎回少しずつ違いが出るかもしれないし、多くの人が長年にわたってその物語を語っていると、かなりの違いがあれこれ必ず紛れ込んでくる。それとは対照的に、同じ書物なら、どの1冊をとっても内容は完全に同じはずだ」と述べます。

書物が宗教の重要なテクノロジーとなったのは、紀元前1000年紀(紀元前1000~紀元前1年)です。神々は何万年にもわたって、シャーマン(呪術師)や聖職者、預言者、託宣者、その他の人間の使いを通して語り掛けてきましたが、その後、ユダヤ教のような宗教運動は、神は書物というこの斬新なテクノロジーを通して語ると主張し始めました。特別な書物が1冊あって、多数の章に、天地創造から食べ物の規定まで、あらゆることについての神の言葉をすべて含んでいるというのです。著者は、「これが肝心なのだが、それらの神の言葉は、どんな聖職者も預言者も人間の機関も忘れたり変えたりすることができない。可謬の人間が言うことはいつでも、その不可謬の書物が記録している内容と比べることが可能だからだ」と述べます。

しかし、書物を持つ宗教も、特有の問題を抱えていました。いちばん明白なのは、その聖典に何を含めるかを誰が決めるのかという問題でした。最初の1冊は、天から下ってきたわけではありません。人間が1冊にまとめなくてはなりませんでした。それでも敬虔な信者たちは、最大限の決定的な努力を1回かぎり行なえばこの厄介な問題が解決できることを願いました。著者は、「最も賢くて最も信頼できる人々を集め、彼ら全員が聖典の中身について合意できれば、以後、人間の介在を排除することが可能で、神の言葉は人間による干渉を永遠に免れることができるというわけだ。この手順には、さまざまな異議を唱えることができる。誰が賢者を選ぶのか? どういう基準で選ぶのか? もし彼らが合意できなかったらどうするのか? 彼らが後で心変わりしたらどうするのか? こうした疑問があったにもかかわらず、この手順を使ってヘブライ語聖書(キリスト教における旧約聖書)などの聖典がまとめ上げられた」と述べます。

正典が定まった後、ほとんどのユダヤ教徒は、聖書の編纂という厄介な過程で人間の機関が果たした役割を少しずつ忘れていきました。ユダヤ教の正統派は、シナイ山で神が自らモーセにトーラー〔訳註:聖書の最初の5巻、「モーセ五書」〕をそっくり手渡したと主張しました。トーラーは、神が天地開闢のときに創り出したので、ノアやアダムといったモーセ以前の聖書の登場人物たちさえ読み、学んだとまで言い切るラビも多かったと指摘し、著者は「聖書のそれ以外の部分も、神が創出した巻、あるいは神の霊感を受けて書かれた巻であり、通常の人間の編纂物とはまったく違うと見なされるようになった。いったん聖典が確立されると、今やユダヤ教徒はヤハウェの言葉の一語一句にまで正確に直接触れられることが見込まれた。そして、それらの言葉は可謬の人間や腐敗した機関には、抹消したり変更したりすることはけっしてできないものとなった」と述べます。

ユダヤ教徒は、ブロックチェーンの発想を2000年も早く先取りして、聖典の多数の写本を作り始め、どのユダヤ教コミュニティもシナゴーグ〔訳註:ユダヤ教の礼拝堂〕あるいはベート・ミドラーシユ(学びの家)に少なくとも1冊は備えておくことになりました。目的は2つありました。第1に、聖典の写本を数多く行き渡らせておけば、宗教を民主化し、独裁者を目指す人間の権力に厳しい制限を課すことが保証されること。エジプトのファラオやアッシリアの王の文書保管所が一般大衆を犠牲にして王の理解し難い官僚制に力を与えたのに対して、ユダヤ教の聖典は一般大衆に権力を与えるように見えました。今や彼らは、どれほど厚かましい指導者にさえも、神の法に対する責任を負わせることができるようになったからです。第2に、同じ聖典の写本が多数あれば、内容に手が加えられるのを防ぐことができたこと。多数の聖書が各地に散らばり、遠く離れた場所でも読むことができるので、ユダヤ教徒は人間の独裁を神の支配に置き換えることができました。今や社会の秩序は、聖典という不可謬のテクノロジーによって保障された。いや、そのように見えたのです。

「制度の逆襲」では、ラビたち文書について議論しているうちに、全宇宙が情報空間だと信じるようになったことが指摘されます。それは、言葉からできていて、ヘブライ語の文字コードで機能する領域だったと指摘し、著者は「彼らは、さらに次のように主張した。情報から成るこの宇宙は、ユダヤ教徒が文書を読んでその解釈について議論できるように創造されたのであって、もしユダヤ教徒がそうした文書を読んだり、それらについて議論したりするのをやめれば、存在しなくなる、と。この見方に従えば、日常生活では、ラビにとって文書の中の言葉のほうが、しばしば世の中の事実よりも重要であることになる。あるいは、より正確に言うならば、聖典にどの言葉が出てくるかが、この世界についてとりわけ重要な事実となり、それで個人やコミュニティ全体の生活が決まるということだった」と述べるのでした。

「分裂した聖書」では、キリスト教徒がますます多くの福音書や書簡、預言、寓話、祈り、その他の文書を生み出すにつれて、どれに注意を払うべきかを知るのがいっそう難しくなったことが指摘されます。ヒッポ会議(393年)とカルタゴ会議(397年)で、司教と神学者が集まり、この推薦リストを正式に正典化し、それが「新約聖書」と呼ばれるようになりました。キリスト教徒が「聖書」と言うときには、旧約聖書と新約聖書を併せて考えているとして、著者は「それとは違い、ユダヤ教徒はけっして新約聖書を受け容れなかった。彼らが『聖書』と言うときには旧約聖書のことだけが念頭にあり、『ミシュナー』と『タルムード』がその旧約聖書を補足している。興味深いことに、ヘブライ語には今日でも、旧約聖書と新約聖書の両方を含むキリスト教の聖典を表す単語がない。ユダヤ教徒の観点に立てば、旧約聖書と新約聖書は2冊のまったく無関係の書物であり、彼らは両者を網羅する単一の書物が存在する可能性は頑として認めない。それがおそらく世界で最も広く行き渡った書物であるのにもかかわらず、だ」と述べています。

「印刷と科学と魔女」では、近世ヨーロッパにおける印刷革命によって、人々が以前よりはるかに自由に情報を交換できるようになり、それが科学革命につながったとされていることが紹介されます。印刷術がなければ、コペルニクスやガリレオらはきっと、自分の考えを練り上げて広めるのが格段に難しくなっていたことだろうとしながらも、著者は「印刷術は科学革命の根本原因ではなかった。印刷機にできたのは、文書を忠実に複製することだけだった。印刷機には、独自の新しい考えを思いつく能力はまったくなかった。印刷術を科学と結びつける人は、より多くの情報を生み出して広めるだけで、必ず人々を真実へと導けるものと思い込んでいる。実際には、印刷術のおかげで科学的な事実だけではなく宗教的な幻想やフェイクニュースや陰謀論もまた、急速に拡散するようになった。後者の最も悪名高い例は、魔王が率いる魔女たちの世界的な陰謀とされるものを人々が信じたことだろう。それが熱狂的な魔女狩りにつながり、近世ヨーロッパはその波に呑まれた」と述べています。

魔法や魔女の存在を信じるというのはこれまで、あらゆる大陸のあらゆる時代の人間社会の特でしたが、どのような魔女を想像し、どのように対応するかは、それぞれの社会で大きく異なりました。中世のほぼ全般で、ヨーロッパ社会の大半は、魔女のことなどあまり気に掛けませんでした。中世のカトリック教会は、魔女は人類にとって大きな脅威だとは見ていませんでしたし、聖職者のうちには、魔女狩りを思いとどまらせようと、積極的に活動する者もいました。10世紀に大きな影響力を振るった『司教法令集(Canon Episcopi)」という文書があります。魔女に関する中世の教会の教理を定めたこの文書によれば、魔法はおおむね錯覚であり、魔法が現実のものだと信じるのはキリスト教の教えに反する迷信とのことでした。ヨーロッパでの熱狂的な魔女狩りは、中世の現象ではなく、むしろ近世の現象だったのです。

ドミニコ会の修道士で宗教裁判官であったハインリヒ・クラーマーは、『魔女への鉄槌(Malleus Maleficarum)』という書物を編集して出版しました。これはいわば、魔女の正体を暴いて殺すためのDIY(ドゥーイットユアセルフ)ガイドブックであり、その中でクラーマーは魔王の世界的な陰謀や、誠実なキリスト教徒が魔女を見つけ出して撃退する方法を詳しく説明したのです。特に、魔法を使うことが疑われる人々に自白させるために恐ろしい手段で拷問を行なうことを推奨し、有罪とされた者に対する罰は処刑しかないと、断固として主張しました。クラーマーは、既存の考え方や物語を整理してまとめ、憎しみに満ちた想像力を盛んに働かせて多くの詳細をつけ加えました。そして、魔法使いはたいてい女性だと主張しました。なぜなら魔法は性欲から生じるからであり、性欲は女性のほうが強いはずだからです。彼は、性行為のせいで敬虔な女性が魔女となり、夫を骨抜きにすると読者に警告したのです。

「魔女狩り産業」では、魔女狩りは、人間一人、あるいは一家族を殺すだけで終わりになることはめったにありませんでした。不条理なやり方に役人や学者や聖職者が異議を唱えたら、それが、彼らが魔法使いであるに違いない証拠と見なされ、彼ら自身が拘束され、拷問されたのです。魔女狩りは、繭のような情報空間を創出することの邪悪な面を浮き彫りにします。「タルムード」についてのラビたちの議論や、キリスト教の聖典に関する学者たちの議論の場合と同じで、魔女狩りも現実を表すのではなく新たな現実を創り出しながら拡がり続ける情報の海によって煽られたものでした。著者は、「魔女は客観的な現実ではなかった。近世ヨーロッパには、魔王と交わった人も、箒にまたがって空を飛べる人も、雹を伴う嵐を起こせる人も、一人としていなかった。だが、魔女は共同主観的現実になった。魔女は貨幣と同じように、それについての情報を交換することで現実になったのだった」と述べています。

サラザール・フリアスは、共同主観的現実の意味をよく理解し、魔女狩り産業全体を共同主観的情報空間の繭として正しく識別したといいます。魔女をめぐる近世ヨーロッパの狂乱の歴史は、情報の流れの障害物を取り除いても、真実の発見と普及につながるとはかぎらないことを証明しています。嘘や空想の拡散や情報空間の創出につながることも十分ありうるとして、著者は「より具体的に言えば、考えや意見の完全な自由市場は、真実を犠牲にし、憤慨や憎悪を煽るコンテンツや煽情主義の拡散を促しかねない。その理由を理解するのは難しくない。印刷業者や書物の販売者は、退屈な数学的記述だらけのコペルニクスの『天球の回転について』よりも、身の毛もよだつような話が出てくる『魔女への鉄槌』によって、ずっと多くのお金を稼いだ」と述べます。

「無知の発見」では、科学革命は無知の発見によって始まったのだと指摘します。聖典を拠り所とする宗教は、知識の不可謬の源泉に自らが触れることができると決めてかかっていたとして、著者は「キリスト教徒には聖書がイスラム教徒にはクルアーンが、ヒンドゥー教徒にはヴェーダが、仏教徒には三蔵(経蔵・律藏・論蔵)あった。科学の文化は、それに匹敵するような聖典は持たないし、科学の偉人の誰であれ、不可謬の預言者や聖人や天才だなどとは主張しない。科学という事業は、不可謬性の幻想を退け、誤りは避けられないとする情報ネットークの構築へと進むことで始まる。たしかに、コペルニクスやダーウィンやアインシュタインの非凡な才能については多くが語られるが、一人として完全無欠とは考えられていない。彼らはみな誤りを犯したし、際立って有名な科学論文にも必ず誤りや欠陥があるものだ」と述べています。

「自己修正メカニズム」では、過去数十年間に、数人の教皇がユダヤ人や女性、カトリック信徒ではないキリスト教徒、先住民文化に対する虐待に謝罪したことが紹介されます。さらに、1204年の十字軍によるコンスタンティノープルの略奪や、カトリックの学校での児童虐待といった、より具体的な出来事についても謝罪しました。著者は、「カトリック教会がそのような謝罪をしたこと自体、見上げたものだ。宗教の機関が謝罪することはめったにないのだから。それでも、それらの謝罪では、教皇たちは抜かりなく、責任を聖典や教会という機関からは切り離した。そして、聖典の解釈を誤ったり、教会の真の教えから逸脱したりした個々の聖職者に責めを負わせた。たとえば、教皇ヨハネ・パウロ2世は2000年3月、特別の儀式を執り行ない、ユダヤ人や異端者、女性、各地の先住民に対してそれまで行なってきた数々の犯罪への赦しを求めた。彼は、『真実のために一部の人間が暴力を行使したことに対し』」謝罪したのだ」と述べています。

ヨハネ・パウロ2世のこの言葉は、そうした暴力は教会の教える真実を理解していなかった見当違いの「一部の」人間のせいであることを意味していると指摘し、著者は「教皇は、それらの人々がまさに教会が教えているとおりのことを理解しており、それらの教えが真実ではなかったという可能性は、受け容れなかった」と述べます。十字軍を派遣したり、ユダヤ人や女性を差別する法律を押しつけたり、世界中で先住民の宗教を組織的に根絶するよう画策したりしたのは、実際には、道を踏み外した少数の聖職者ではありませんでした。崇敬されている多くの教父の文書や、多くの教皇と教会会議の公式の命令が、「異教」や「異端」の宗教を軽んじたり、その殲滅を求めたり、そうした宗教の信者を差別したり、人々をキリスト教に改宗させるために暴力を使うことを正当化したりする言葉で満ちあふれています。「自己修正の限界」では、著者は「私たちは、古代アテサイやローマ帝国、アメリカ、ソ連のような歴史的システムにおける情報の政治学を理解して初めて、AIの台頭が持つ画期的意味合いを探る準備が整う。なぜなら、AIにまつわる重大な疑問の1つは、AIが民主的な自己修正メカニズムを助けるか、それとも損なうか、だからだ」と述べるのでした。

第5章「決定――民主主義と全体主義の概史」では、独裁社会は強力な自己修正メカニズムを欠いた中央集中型の情報ネットワークであることが指摘されます。それとは対照的に、民主社会は強力な自己修正メカニズムを持つ分散型の情報ネットワークだといいます。民主的な情報ネットワークを眺めてみると、たしかに中枢がある。民主社会では政府が最も重要な行政権を持っており、したがって政府の諸機関は厖大な量の情報を集めて保存します。しかし、それ以外にも多く情報の経路があり、独立した多数のノードをつないでいるとして、著者は「立法機関や政党、裁判所、報道機関、企業、地域コミュニティ、NGO、個々の国民は、互いに直接自由に意思を疎通させるので、ほとんどの情報は政府の機関をまったく通過しないし、多くの重要な決定が政府の外で下される。

国民は誰もが、どこに住み、どこで働き、誰と結婚するかを自分で決めます。企業は、どこに支店を開設し、特定の事業にどれだけ投資し、モノやサービスにどれだけの代金を請求するかを自ら決めます。コミュニティは、慈善事業の運営やスポーツイベントの開催、宗教関連の祝祭について、自ら判断を下します。自律性は、政府が効力を持たない結果ではなく、民主主義の究極の目標なのです。「多数派vs.真実」では、真実を発見するには、政府ではなく他の機関が持つ2つの機能に頼るほうがいいと主張します。第1が自己修正メカニズムです。学術機関とメディアと司法制度は、腐敗と闘い、偏見を正し、誤りを暴くための、独自の自己修正メカニズムを内部に持っています。第2が相互抑制です。それぞれ異なる形で真実を探し求める、独立した機関がいくつもあれば、互いに抑制を利かせたり正し合ったりすることができます。

「全体主義の三つ組」の冒頭を、著者は「近代的なテクノロジーのおかげで、大規模な民主制だけでなく大規模な全体主義も可能になった。19世紀に工業経済が台頭し始めると、政府は以前よりはるかに多くの行政官を雇い、電信やラジオといった新しい情報テクノロジーによって、それらの行政官をみな、素早くつなげて監督できるようになった。これにより、情報と権力の前代未聞の集中が促された。それを夢見てきた人々の願いがかなったのだ」と書きだしています。歴史を通して、ほとんどの政治組織で軍は絶大な政治権力を振るってきましたが、20世紀の全体主義政権では、正規軍はその影響力の多くを「情報軍」である秘密警察に譲りました。ソ連では、チェーカーやOGPU、NKVD、KGBは赤軍のように火力を備えていたわけではありませんが、政府内でより大きな影響力を持ち、軍の幹部さえ恐れさせたり粛清したりすることができました。旧東ドイツの「シュタージ」やルーマニアの「セクリターテ」といった秘密警察機関も、自国の正規軍よりも強力でした。ナチスドイツでは、SS(親衛隊)はドイツ国防軍よりも力があり、親衛隊長官のハインリヒ・ヒムラーは国防軍最高司令部総長のヴィルヘルム・カイテルよりも序列が上でした。

「テクノロジーの振り子」では、人類が21世紀の第2の四半期に入るにあたっての中心的な疑問は、民主主義政権と全体主義政権が、現在進行中の情報革命から生じる脅威と機会の両方を、どれだけうまく扱えるかだということが指摘されます。著者は、「新しいテクノロジーは一方の政権よりももう一方の政権にとって有利なのか? それとも私たちは、世界が今度は鉄のカーテンではなくシリコンのカーテンによって再び分断されるのを目にするのか? これまでのさまざまな時代にそうだったように、情報ネットワークは真実と秩序の適切なバランスを見つけるのに苦労することになる。真実を優先し、強力な自己修正メカニズムを維持することを選ぶネットワークもあるだろう。逆の選択をするネットワークもあるだろう。聖書の正典化や近世の魔女狩りやスターリンの組織的な集産化活動から得た教訓の多くは有用であり続け、私たちはそれを学び直す必要があるかもしれない。とはいえ、現在の情報革命には、これまでに私たちが目にしたものとはまったく異なる――そして、はるかに危険になりかねない――独特の特徴もある」と述べるのでした。

『NEXUS 情報の人類史㊤人間のネットワーク』で、歴史学者にして哲学者である著者は、人類の歴史を「情報」という視点から大胆に語りなおしましたが、わたしは昨年逝去した、編集工学研究所代表の松岡正剛氏が監修した大著『情報の歴史』の内容を連想しました。同書もそうでしたが、本書『NEXUS 情報の人類史㊤人間のネットワーク』でも、仏典や聖書やクルァーンといった「聖典」を人類の情報ツールの原型としてとらえています。もちろん、スマホが世界中で普及した現在も、仏教やキリスト教やイスラム教は存在しており、多くの人々が信仰しているわけですが、彼らが聖典とスマホを共に重要視していることが興味深く感じられます。わたしはいつか『聖典論』という大著を書きたいと企んでいるのですが、その執筆のためのヒントを多く得ることができました。