- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2414 芸術・芸能・映画 『映画夜話』 蓮實重彦著(リトルモア)

2025.08.18

『映画夜話』蓮實重彦著(リトルモア)を読みました。ロバート・アルドリッチ、ドン・シーゲル、ジョン・フォード、ダグラス・サーク、吉田喜重、加藤泰、フィルム・ノワール、B級映画……東京は渋谷の名画座で約20年にわたり登壇してきた20のトークイベントを収録した本です。著者は、1936年東京生まれ。映画評論家、フランス文学者。60年、東京大学文学部仏文学科卒業。65年パリ大学大学院より博士号取得。東京大学教養学部教授を経て、東京大学第26代総長。映画雑誌「リュミエール」の創刊編集長も務めました。77年『反=日本語論』で読売文学賞、83年『監督 小津安二郎』(仏訳)で映画書翻訳最高賞、89年『凡庸な芸術家の肖像』で芸術選奨文部大臣賞、2016年『伯爵夫人』で三島由紀夫賞をそれぞれ受賞。99年、フランス政府「芸術文化勲章」を受章。著書に、一条真也の読書館『ハリウッド映画史講義』、『ショットとは何か』、『見るレッスン 映画史特別講義』で紹介した映画に関する本の他、『夏目漱石論』『表層批評宣言』『「ボヴァリー夫人」論』など。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「世界に誇る例外的な名画座=シネマヴェーラ渋谷で行われた20のトークショー。『映画館』という神聖な空間で語られる扇情的な映画論」「ことによると、人びとを映画館に向かわせるには、悪意を秘めた何ごとかの方が遙かに有意義であるかもしれません。だとするなら、いかなる悪意とも深く戯れる覚悟があると、ここで秘かに告白しておきます。(序文より)」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「トークショーの日は早朝からチケットに並ぶ人々の長い列、ロビーは熱気で溢れ、客席は愛と微笑につつまれる。アジテーション上等、今すぐ映画館に駆けつけたくなる、甘く危険な語りの数々」「*関連する特集上映の全作品データ、解説を収録」「*ゲスト:大九明子監督、久保田智子さん、岡田茉莉子さん、倍賞美津子さん、鈴木則文監督(聞き手・山根貞男さん)」とあります。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「始まりに向けて」

Ⅰ 『ハリウッド映画史講義』とともに

ロバート・アルドリッチの世界

『キッスで殺せ』上映前

「アルドリッチ、わたしたちを惹きつけるもの」

蓮實重彥セレクション 『ハリウッド映画史講義』

『夜の人々』上映前

「B級映画とは何か」

『拳銃魔』上映前

「フィルム・ノワールの輝き」

Ⅱ フォードを、断乎、観るのだ

蓮實重彥セレクション 二十一世紀のジョン・フォード

『香も高きケンタッキー』上映後

「『ジョン・フォード論』は仇討ちの記録である」

『モガンボ』上映前

「傑作ではないにもかかわらず」

『誉れの一番乗』上映後

「大九明子監督との対話 好きに溢れていた一本」

『周遊する蒸気船』上映前

「恐ろしく豊かで出鱈目な」

『最後の一人』上映前

「哀しき Men Without Women」

『コレヒドール戦記』上映前

「身振りと声を見事に描いた傑作」

Ⅲ ショットとは何か

初期ドン・シーゲルと修業時代

『殺し屋ネルソン』上映前

「わたくしを狂わせた映画」

またしても、ショットに見惚れて・・・

『燃える平原児』上映後

「ドン・シーゲルの真の力」

ウォルシュを観て死ね!

『バワリイ』上映前

「グリフィス唯一の後継者」

映画 ショット 歴史

特集初日の特別講義

「映画は歴史と相性が悪い」

デトレフ・ジールクからダグラス・サークへ

『いつも明日はある』上映後

「映画、あるいは無意識の嘘」

〈番外編〉 ヌーヴェル・ヴァーグ前夜

『情婦マノン』上映前

「エビス本庄映画劇場の思い出」

Ⅳ 紳士淑女との対話

吉田喜重レトロスペクティブ

特集初日 久保田智子さんと

「吉田喜重の描く女」

ミュージカル映画特集Ⅲ

『巴里の屋根の下』上映後 瀬川昌久さんと

「緊張と脚線美」

追悼特集 来るべき吉田喜重

『さらば夏の光』上映後 岡田茉莉子さんと

「岡田茉莉子は岡田茉莉子でしかない」

Ⅴ 活動屋談義

激情とロマン 加藤泰映画華

『炎のごとく』上映後 倍賞美津子さんを迎えて

聞き手・山根貞男、蓮實重彥

「宿題をしてこない菩薩」

『喧嘩辰』上映後 鈴木則文監督を迎えて

聞き手・山根貞男、蓮實重彥

「まるで辰、なコーブンさん」

内藤由美子・シネマヴェーラ渋谷支配人インタビュー

巻末「本書に関連する特集上映(シネマヴェーラ渋谷通信より)」

「始まりに向けて」の冒頭を、著者は「映画館と呼ばれる空間は、プロジェクターを通して一篇の作品をプリントとして上映したり、電子的に放映したりすることに特化された、きわめて神聖な空間であります。その点で、映画館が身にまとう『神聖性』は、ジャンルを問わずあらゆる種類の公演や演奏なども涼しい顔で行われている劇場だの、ホールだのとの決定的な違いです。映画館とは、映画の上映にこそふさわしい場所として厳密に設計されている神聖な空間にほかなりません」と書きだしています。

では、映画館と呼ばれる神聖な空間の舞台に立ち、あろうことかスクリーンの前に座ったりしながら、これから上映される作品について紹介の言葉を蕩々と述べてみたり、観客のほとんどがいま見たばかりの作品の特質をあれこれ分析してみせたりするという振る舞いは、これまでに定義しておいた映画館の「神聖性」を冒涜する行為とはならないのか。そんな問いを立てる著者は、「あえて自問してみるまでもなく、それは、映画館と呼ばれる神聖な空間にとって、異教徒による信仰を欠いた冒涜的な振る舞いにほかなりません」と述べます。

著者は、「いま、どんな天罰でも受け入れる覚悟があります」と言います。その男が口にした異教徒的な振る舞いのいっさいが、譬え冒涜的な振る舞いに加担したものであるにせよ、それを耳にした不特定多数の年齢不詳の男女を、1人でも多く、改めて映画館という神聖な空間へと向かわせようという善意に基づくものだったということができるとして、著者は「このちっぽけな人間が口にする『善意』など、たかが知れたものでしかないことは充分に承知しております。ことによると、人びとを映画館に向かわせるには、悪意を秘めた何ごとかの方が遙かに有意義であるかもしれません。だとするなら、この書物の著者は、いかなる悪意とも深く戯れる覚悟があると、ここで秘かに告白しておきます」と述べるのでした。

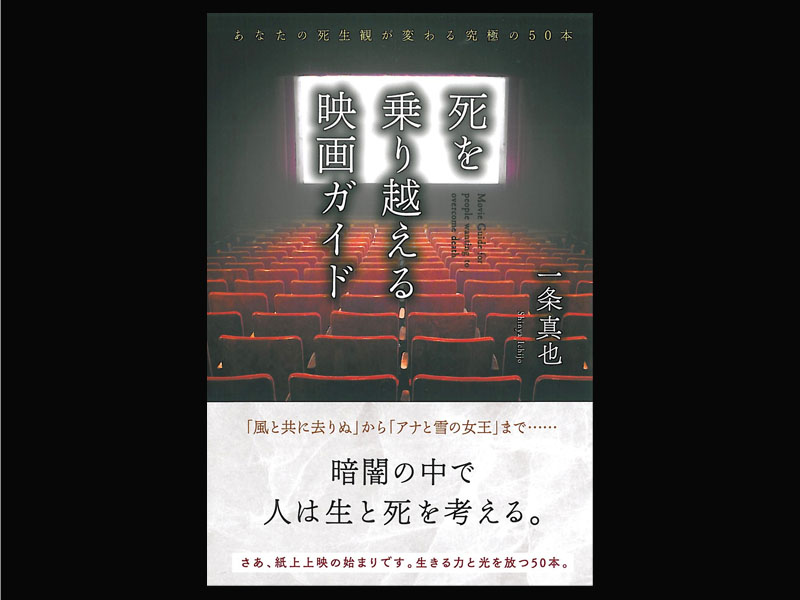

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

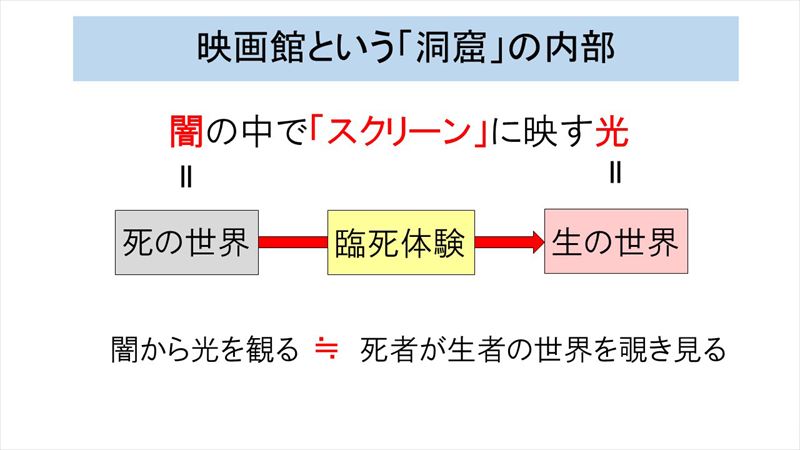

著者は映画館を「神聖な空間」として定義していますが、これにはまったく同意します。村上春樹氏は「映画鑑賞は祝祭的儀式である」との発言をされていますが、わたしも映画鑑賞とは儀式そのものであると思います。ただし、映画館で鑑賞した場合に限ります。拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)に詳しく書きましたが、儀式というものは古代の洞窟で誕生したと言われています。ネアンデルタール人の埋葬も洞窟の中でした。そして、映画館とは人工洞窟であるというのが、わたしの考えです。

その人工洞窟の内部において、わたしたちは臨死体験をするように思います。なぜなら、映画館の中で闇を見るのではなく、わたしたち自身が闇の中からスクリーンに映し出される光を見るからです。闇とは「死」の世界であり、光とは「生」の世界です。つまり、闇から光を見るというのは、死者が生者の世界を覗き見るという行為にほかならないのです。つまり、映画館に入るたびに、観客は死の世界に足を踏み入れ、臨死体験するわけです。

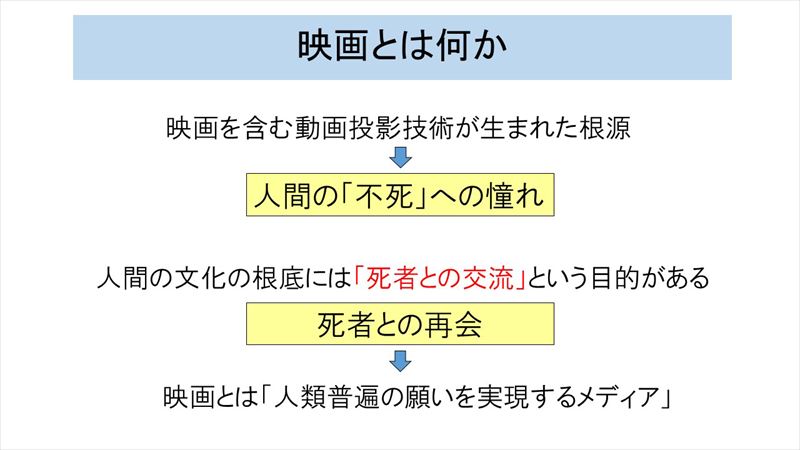

わたし自身、映画館で映画を観るたびに、死ぬのが怖くなくなる感覚を得るのですが、それもそのはず。わたしは、映画館を訪れるたびに死者となっているのでした。さらに、映画を含む動画撮影技術が生まれた根源には人間が「死」を乗り越えたいという願いが込められていると思えます。さらに、わたしは、すべての人間の文化の根底には「死者との交流」という目的があると考えています。そして、映画そのものが「死者との再会」という人類普遍の願いを実現するメディアでもあります。

わたし自身、映画館で映画を観るたびに、死ぬのが怖くなくなる感覚を得るのですが、それもそのはず。わたしは、映画館を訪れるたびに死者となっているのでした。さらに、映画を含む動画撮影技術が生まれた根源には人間が「死」を乗り越えたいという願いが込められていると思えます。さらに、わたしは、すべての人間の文化の根底には「死者との交流」という目的があると考えています。そして、映画そのものが「死者との再会」という人類普遍の願いを実現するメディアでもあります。

Ⅰ「『ハリウッド映画史講義』とともに」の「蓮實重彥セレクション『ハリウッド映画史講義』」の『夜の人々』上映前 に行われた「B級映画とは何か」というトークショーでは、著者は上映時間という問題を取り上げ、「上映時間というものは、相対的な数字である。映画それぞれがどれほどの上映時間であっても本来はかまわないわけですが、しかし相対的であるがゆえに必然的な上映時間というものがあるとわたくしは信じております。映画を撮るということは、上映時間との闘いなのです。物語の題材となる出来事の流れと、それを語る画面の持続との関係には映画の生命が宿っている」と述べています。

ほぼ90分以下の作品が著者が『ハリウッド映画史講義』の中で扱った1930年~50年代という時代の「B級映画」(1930年代、不況により観客動員数が激減したことから映画館の要請として2本立て興行が確立し、添えものとして上映されることを目的として製作されたもの。早撮り、低額予算が特徴。上映時間は60分から70分、長くて80分というのがその基準。映画産業におけるあくまで歴史的な現象であり、作品の価値に由来する概念ではない)の本来の長さであるわけですが、しかし必ずしもすべてB級というわけではないし、また90分を越えていてもB級映画というものは存在するといいます。

上映時間というものは相対的であるからこそ決定的に決めることはできないものであると断りながら、著者は「たまたま撮ったらこうなりました、という映画にろくなものはない。上映時間と物語との経済的な関係が重視されていないもの、語りの経済学を無視した映画ほど怖ろしいものはない。この上映時間という問題を、少し本気で考えなければいけないと思っております。上映時間というのはつまり、語られるべき題材と、それを語っていく上での映画のショットの持続、それは相対的であって決定的ではないにもかかわらず、あらゆる優れた映画はその上映時間が決定的、必然的になってしまうということで」と述べます。そして、理想的な作品として、エイブラハム・ボロンスキー監督が1948年に発表した上映時間79分の映画「悪の力」を紹介します。

『拳銃魔』上映前の「フィルム・ノワールの輝き」というトークショーでは、冒頭で著者は「わたくしはいま、過度に興奮しております」と言います。その理由は、一条真也の映画館「イメージの木」で紹介したジャン=リュック・ゴダール監督の2018年の映画を観たばかりだからだそうです。それを3が日かけて朝から晩まで見てしまったことによる興奮であり、それを「わかった」というべき瞬間が一瞬もないことからくる興奮でもあるといいます。著者は、「何度見てもわからないところはわからない、書物を読んでみるとわかるのかなと思って読んでみてもわからない。またしてもゴダールの罠にはまって良いのかという反省にもかかわらず、見たことを言いふらさずにはおれないような気持になってしまう。その興奮がいまわたくしをとらえておりますので、果たしてこれからまともにお話しできるかどうか、極めて心配であります」と述べます。ちなみに、わたしも「イメージの木」を観ましたが、さっぱりわかりませんでした。

「フィルム・ノワールの輝き」では、著者は1950年代の映画を取り上げます。その時代の映画にあって重要なのは、監督の名もさることながら、プロデューサー、シナリオライター、そして製作会社それぞれが大きな意味を持っているといいます。ハリウッドのメジャー系製作会社は1950年代、1つは赤狩りによって、1つはパラマウント訴訟という製作と配給、上映とは別にしなければならないという1948年に出た判決によって壊れていくことになるわけです。その崩壊する直前の、まるで嘘のような輝きを見せていた時代の映画がいわゆる「フィルム・ノワール」と呼ばれるものとも言えましょう。

ハリウッドのそれぞれの映画会社の特徴は、1950年代まではまだその残影をとどめていました。例えば『モスクワへの密使』はワーナー・ブラザースという会社がアメリカの民主党政権と非常に近く、その民主党政権の誘いを受けて撮ったものですが、その後いろいろ問題になり、赤狩りの時にも非難されたというような事情がありました。著者は、「ワーナー・ブラザースにはこのようにどこか政治がかった暗さ、画面そのものも暗い感じがします。同じくマイケル・カーティス監督の『カサブランカ』などをとってみても、艶やかな明るさというものとは違ったものが描かれています」と述べています。

一方、MGMについて、著者は「絢爛豪華――まったく絢爛でないアルドリッチの『ビッグ・リーガー』が先だってここで上映されましたが――ということが画面上の1つの特徴になります。RKOという会社はヴァル・リュートンが製作者となってホラーものを撮ったり、オーソン・ウェルズに『市民ケーン』(1941)を撮らせたりという新鮮さが特徴。パラマウントというと都会的で瀟酒で粋な感じがいたします」と述べています。

コロンビアはどうか? 著者は、「コロンビアはもう二流会社ということになってしまいます。リパブリックはまさに二流の西部劇会社と言われるわけですが、年に一度くらいは一流の映画を作らなければいけないというので、例えばジョン・フォードの『リオ・グランデの砦』(1950)のようなものを作り、その数年後には『静かなる男』(1952)でオスカーをもらってしまうというような、中小会社にはあり得ないことをやってのけたりする」と述べます。

それからユニバーサルも二流会社と言えるそうです。著者は、「わたくしもいまだに二流だと思っておりますからユニバーサル・スタジオなどというところには間違っても足を踏み入れませんが、その二流会社にこのころちょっとした変化が起きてきます。それまで都会的なコメディなどで活躍していたジェームズ・スチュアートが、いきなりカウボーイをやらされる。すなわち、『ウィンチェスター銃’73』(1950)、『怒りの河』(1952)、『裸の拍車』といったアンソニー・マンの西部劇によって、A級的な雰囲気を持ち始めたということがあります」と述べるのでした。

「ジャック・ターナーの見事さ」では、再び上映時間の問題に戻ります。著者は、「上映時間が90分以下のいわゆるB級作品にもフィルム・ノワールはあり、また90分以上の上映時間をもつA級作品にもフィルム・ノワールはある。ジャック・ターナーの『過去を逃れて』やオットー・プレミンジャーの『堕ちた天使』、『天使の顔』などは、いずれも上映時間90分以上のいわゆるA級作品のフィルム・ノワールです」と述べています。著者にとって、映画館が「神聖な空間」なら、90分という上映時間は「神聖な時間」なのかもしれませんね。

Ⅱ「フォードを、断乎、観るのだ」の「蓮實重彥セレクション 二十一世紀のジョン・フォード」の『周遊する蒸気船』上映前に行われた「恐ろしく豊かで出鱈目な」では、映画評論家の淀川長治とのエピソードが取り上げられます。1983年、国立映画アーカイブがまだ「フィルムセンター」と呼ばれていたころ、そこで著者は初めて『周遊する蒸気船』を見たそうです。『周遊する蒸気船』は実は戦前、日本で公開されていませんでした。そこで著者は夫人と2人で駆けつけたそうです。著者は、「すっかり引き込まれ、席を立ってフィルムセンターの階段を降りて参りましたところ、そこに淀川先生がおられて、フィルムセンターの職員に向かって何やら非常に饒舌に語っていらっしゃる。ところがわたくしを見つけるや、『あ、蓮實さーん』と手を挙げて、初対面であるにもかかわらず、「偉いなあ偉いなあ、フォードの映画見に来てくれてありがとう」、なんてことをおっしゃったので、それから親しくさせていただけるようになったんです。わたくしは日本で誰の弟子ということはありませんけれども、淀川さんがショットを1つ1つ覚えていらっしゃるというあの態度から、いろいろなものを大いに学んでおります」と述べています。

Ⅲ「ショットとは何か」の「ウォルシュを観て死ね!」の『バワリイ』上映前に行われた「グリフィス唯一の後継者」というトークショーでは、ラオール・ウォルシュ監督が取り上げられます。著者は、「日本にはウォルシュが偉いと教えてくれる人が確実に1人おりました。それは、淀川長治先生でした。『あんたら、「サディ・トンプソン」も見ないでよう映画が語れるなあ』なんて、淀川さんに散々馬鹿にされたものです(邦題『港の女』1928)。わたくしはウォルシュ、ウォルシュと言い続け、そしてウォルシュが死んだ時に、日本でただ1人ウォルシュ追悼を書いた人間でございます」と述べています。

では、ウォルシュの何が偉いのか。これがそう簡単には言えないとして、著者は「『ハイ・シエラ』(1940)は、『死の谷』(1949)は、『鉄腕ジム』は、『いちごブロンド』(1941)は、素晴らしいじゃないか。もちろん素晴らしい作品を挙げたらキリがないのですが、まったく素晴らしくない映画も平気で撮っちゃう。そのようなウォルシュに対してわたくしができること、それは、ウォルシュがアメリカの最も正統的な映画作家だとはっきり言うことに尽きております」と述べるのでした。

「映画 ショット 歴史」の特集初日の特別講義として行われた「映画は歴史と相性が悪い」では、歴史家として知られるドイツの哲学者ヘーゲルが取り上げられます。ヘーゲルについて、著者は「この方は、散文のフィクションさえ認めなかった人です。そのためフローベールが反発しまして、散文というものは昨日生まれたばかりのものである、という言葉を残して反ヘーゲル的な姿勢を貫いたのでありますが、それと同じように、映画というものも、おそらくは『昨日生まれたばかりのもの』であり、その『昨日』とは、映画が生誕したとされる1895年なのではない」と述べています。

1985年というのは、「映画の父」と呼ばれるリュミエール兄弟が「シネマトグラフ」を発明した年です。著者は、「あの1895年というのは、偶然であるかもしれず、まったくどうでも良い時間であって、映画というものは、散文のフィクションである小説がそうであるように、これは『生まれたばかりのもの』であると考えなければいけない。そして、その意味で、歴史とは非常に折り合いの悪いものなのであります。ですから、いわゆる『映画史』というものは、あれは何ともうさんくさいものです。映画史の書物はたくさんありますが、まともな映画史というのはまず世界に存在していない」と述べるのでした。

Ⅳ「紳士淑女との対話」の「吉田喜重レトロスペクティブ」の特集初日では、「吉田喜重の描く女」というトークショーが行われました。そこで、特別ゲストに招かれたのは女優・岡田茉莉子を妻に持つ映画監督の吉田喜重でした。トークショーの最後に、吉田監督が「映画は私が作るのではない、映画が私に作らせてくれるのだと思っていますから、私が積極的にこういう映画を作る、ああいう映画を作ると思った瞬間、映画はそれを否定してしまうと思うのです。映画は必ず我々を裏切ってくれます。ですから私が自ら積極的に映画を撮ろうと思っても撮れるはずがない、映画と私の間には偶然しかない、そういうふうにしか考えられない。ですからまた映画を作るでしょう。明日作るかもしれません。もう永久に作らないかもしれない」という言葉が心に残りました。

本書を読んで、わたしがあまり知らない映画史の知識をたくさん得ることができました。ジョン・フォードの西部劇や「市民ケーン」は大好きですが、その他にも本書で紹介されていた多くの映画を観たくなりました。あと、現代日本の映画における言論の世界で孤高の存在であると思っていた著者が淀川長治氏を「師匠」のように考えていたことが意外であり、嬉しくもありました。じつは、わたしも生前の淀川氏にお会いしたことがあります。わたしがプランナーをやっていた若い頃、エピック・ソニーのカセットブックの収録現場で淀川さんにお会いしたのです。初めてお会いした淀川さんはわたしの顔を見て、「あなた、綺麗な顔をしているわね。俳優さん?」とおっしゃったのです。あのときは驚きましたが、今では良い思い出です。とても気さくで優しいおじいちゃんといった印象でした。