- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2026.02.15

いま、アメリカでも日本でも陰謀論が大流行しています。一条真也の映画館「ブゴニア」で紹介したヨルゴス・ランティモス監督の映画も、陰謀論者の物語でした。『となりの陰謀論』烏谷昌幸著(講談社現代新書)を読みました。著者は、1974年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科教授。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(法学)。主な著書に 『シンボル化の政治学――政治コミュニケーション研究の構成主義的展開』(新曜社、2022年)、『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論――「マス」概念の再検討』(共著、ミネルヴァ書房、2024年)、訳書に『陰謀論はなぜ生まれるのか――Qアノンとソーシャルメディア』(共訳、慶應義塾大学出版会、2024年)。

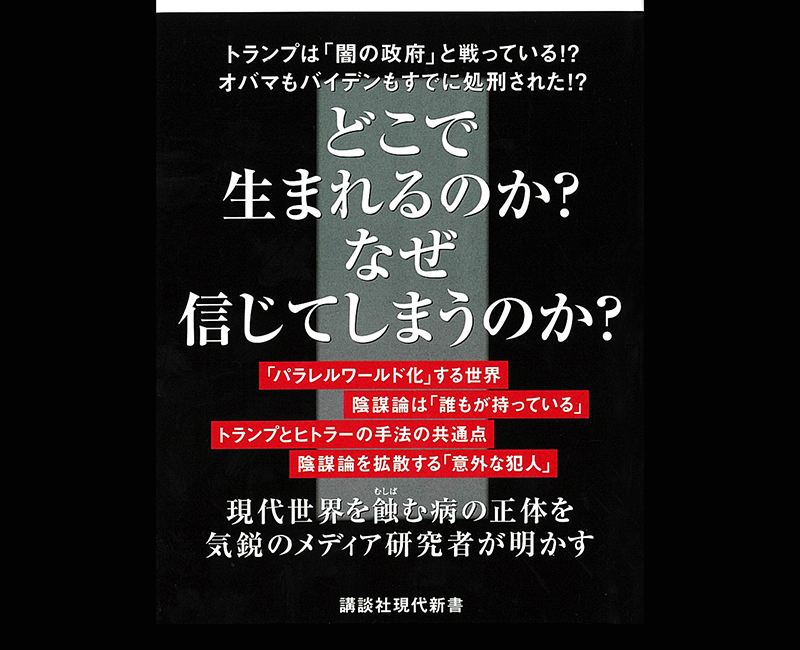

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「トランプは『闇の政府』と戦っている!?」「オバマもバイデンもすでに処刑された!?」「どこで生まれるのか? なぜ信じてしまうのか?」「『パラレルワールド化』する世界」「陰謀論は『誰もが持っている』」「トランプとヒトラーの手法の共通点」「陰謀論を拡散する『意外な犯人』」「現代世界を蝕む病の正体を、気鋭のメディア研究者が明かす!」

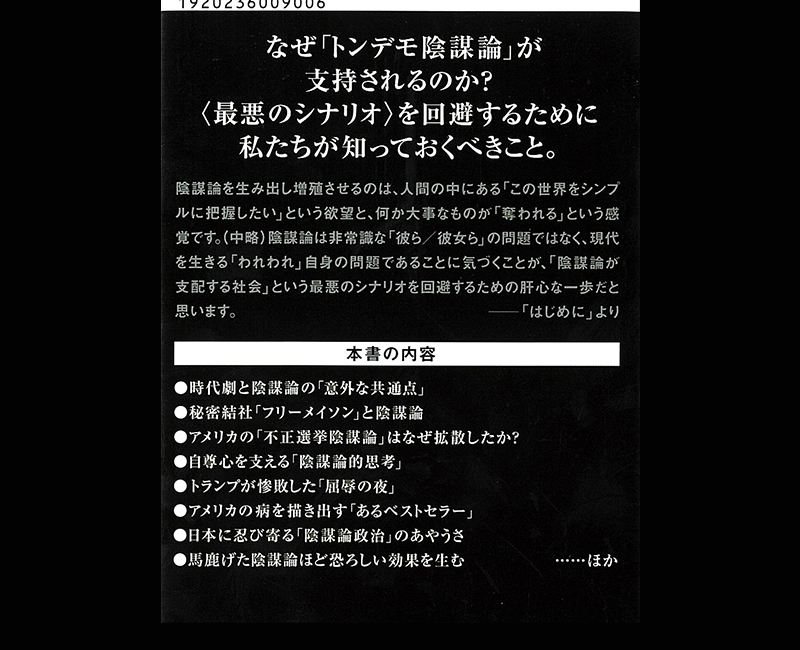

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「なぜ『トンデモ陰謀論』が支持されるのか?〈最悪のシナリオ〉を回避するために私たちが知っておきべきこと。」として、「陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある『この世界をシンプルに把握したい』という欲望と、何か大事なものが『奪われる』という感覚です。(中略)陰謀論は非常識な〈彼ら/彼女ら〉の問題ではなく、現代を生きる『われわれ』自身の問題であることに気づくことが、『陰謀論が支配する社会』という最悪のシナリオを回避するための肝心な一歩だと思います。――『はじめに』より」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成となっています。

「はじめに」

第一章 陰謀論とは何か

第二章 陰謀論が生む「パラレルワールド」

第三章 「陰謀論政治」はなぜ生まれるのか

第四章 陰謀論を過小評価してはならない

「おわりに」

「はじめに」では、「陰謀論は『誰もが持っている』」として、「陰謀論とは、世の中で起きている問題の原因について、不確かな根拠をもとに誰かの陰謀のせいであると決めつける考え方のことを指すものです。政治家が『みんな悪党』で『私腹を肥やす』連中だという発想も、陰謀論的思考といえます。このような思考のあり方は、古今東西どこにでもあるもので、多くは罪のないものです。大抵は酒の席で憂さ晴らしのネタになる程度のものです。それどころか、政治家やエリートの不道徳に対する怒りの感情が、自らは善良な市民であろうとする規範意識と結びついているような場合、陰謀論的思考は人々の自尊心を支え、公共の秩序を底支えする積極的な役割を果たしてきたとさえいえると思います」と書かれています。

人々の中に昔からあった素朴な陰謀論的思考はネットの中で純化され、濃度を高め、より過激なものへと変異を遂げてきました。個別バラバラだった多様な陰謀論がネット上の陰謀論コミュニティにどんどん集積され、相互の関連付けが進み、世界観としての強度が増していったとして、著者は「こうして人々の脳内でリアルさを増した陰謀論が、社会の現実と衝突を繰り返すようになり、遂には陰謀論が現実を凌駕するようなケースさえ生まれてきました」と述べます。

著者いわく、陰謀論はわたしたちのすぐ「となり」にあります。誰もが陰謀論とは無縁ではありません。著者は、「本書では、陰謀論にハマる人々を他人事のように眺めるのではなく、じつはわたしたちの多くが陰謀論から影響を受けているという事実を出発点にします。そして、私たち自身の中にある陰謀論を見つめ直すことで、陰謀論の危うさに自覚的になることを目指します。その意味で、本書は陰謀論の入門書であるとともに、陰謀論と正しく向き合う方法を考えるための本でもあります」と述べます。

第一章「陰謀論とは何か」の「『偶然の一致』とは思いたくない」では、普段めったに起きないことが続けて起きると、それらの出来事を繋げて考えてみたくなるのが人間の脳の習性のようであると述べられます。大きな地震が起きる直前に普段滅多にみることのない珍しい形状の雲が出現するような場合、地震と雲の異常な形状に何らかの関係があるのではないかと疑ってみたくなるわけです。この「地震雲」については、気象学の専門家らが折に触れて「地震とは関係がない」ことを指摘してきました。

実際にはこれらは単なる「偶然の一致」に過ぎないのですが、人間の脳はしばしばそうした偶然の一致に過剰な意味を読み込んでしまうと指摘し、著者は「くわえて重要なことは、際立った2つの出来事が連続して起きる場合、われわれはそれらを何らかの物語によって繋ぎ合わせてしまうことです。予知夢の例であれば、心配性の祖母が死んでなお孫の身を案じて夢枕に立ってくれたという家族愛の物語を想像してしまうわけです」と述べています。

「トランプ大統領候補の『奇跡の一枚』」では、ドナルド・トランプの暗殺未遂事件直後にトランプが右手を高く突き上げ、背後には星条旗が翻っていた写真が取り上げられます。これは絶好の撮影スポットに凄腕のカメラマンが居合わせたこと、カメラマンが本来通りの実力を発揮して決定的チャンスを逃さなかったこと、そしてトランプもまたこの瞬間こそが見せ場であると判断してガッツポーズを忘れない千両役者であったこと、これらの要素が全てあわさってはじめてこの写真が生まれたことが指摘されます。

著者は、「どれか1つでも重要な要素が欠けていれば、生まれることがなかったという意味で文字通りこの写真は、『奇跡』の1枚といってよいでしょう」と述べます。この暗殺未遂事件は「トランプの自作自演ではないか」とも言われました。近年のアメリカ政治で陰謀論が話題になる場合、トランプ支持者の陰謀論が問題にされることの方が圧倒的に多いのですが、この時は民主党支持者にもこれほど陰謀論が広まるのかと驚きをもって受け止められました。著者は、「『偶然の一致』とは思いたくないという人間心理から陰謀論が生まれてくるという意味においては、政治的な立場は本来関係ないということです」と解説します。

「自分の中の陰謀論」では、陰謀論とは、出来事の原因を誰かの陰謀であると不確かな根拠をもとに決めつける考え方のことであると定義しています。ケネディ暗殺事件は、アメリカ政府が設置した「ケネディ大統領暗殺に関する大統領特命調査委員会」(通称ウォーレン委員会)の公式見解では、狙撃犯リー・ハーヴェイ・オズワルドの単独犯行によって起きました。しかし、オズワルド自身が「わたしははめられた」と発言したこと、また暗殺事件の2日後にジャック・ルビーによって射殺されるという衝撃の展開が起きたことから、多くの人がオズワルドの背後に黒幕が存在すると考えたのです。著者は、「ケネディ暗殺陰謀論は細かくみれば色々なバリエーションがあるものの、基本は公式見解の単独犯行説に疑問を抱き、背後の黒幕を想定する物語です」と述べます。

映画や小説で、事件の黒幕が実行犯を「口封じ」のために殺してしまうというプロット(物語の因果関係)はしばしば用いられますが、このようなあまりにも見慣れたフィクションのプロットに見事にはまる展開が現実に起きたことが、ケネディ暗殺陰謀論を信じる大きな原因であったことは間違いないとして、著者は「今のところオズワルドの単独犯行説を決定的に覆すほどの証拠は見つかっていません」と述べます。

第二次トランプ政権の発足後、トランプはある種のファンサービスでもするかのように、自分の熱心なファンである陰謀論好きの支持者たちを喜ばせようと、ケネディ暗殺事件やキング牧師暗殺事件に関する非公開の機密資料を公開するよう指示を出しました。著者は、「ネット上ではトランプの粋な計らいを喜ぶ支持者たちが、これから暴かれるであろう真実について興奮して語り合いましたが、ケネディ暗殺にまつわる黒幕の存在を決定的に暴き出す証拠は2025年5月時点ではまだ出てきていません」と解説します。

「陰謀論はなぜ生まれるのか」では、誰もが陰謀論者になり得る資質を持っているという考えが示されます。近年の陰謀論研究ではこのような考え方が強調されることが増えてるといいます。作家のジェシー・ウォーカーは、過激な少数派が主張する陰謀論ばかりに目を向けるのではなく、「多数派の陰謀論」についてもっと注目していくべきだと主張していることを紹介し、著者は「ここで取り上げたケネディ暗殺陰謀論は、実はアメリカ社会でも多くの人が信じている有名な陰謀論であり、『多数派の陰謀論』と呼び得るものです。先のトランプ暗殺未遂事件に関する仕組まれた暗殺未遂だという陰謀論も同様です」と述べます。陰謀論心理学を研究するロブ・ブラザートンは、人間誰もが陰謀論者なのだと断定しています。

本書『となりの陰謀論』では、まず、「陰謀論はなぜ生まれるのか」というもっとも根本的な問いについては、本書では2つの仮説に沿って考えています。1つ目の仮説は、世界をシンプルに解釈したいという欲望を人間が持っているからだというものです。ありのままの現実に耐えられない人間の精神は、絶えず「意味」という緩衝材を必要とし、「物語」を求めてしまうのです。究極的にいえば、陰謀論という物語もまた人間精神の根源的な脆弱性に由来するものなのです。2つ目の仮説は、何か大事なものを「奪われる」感覚が陰謀論を誘発するというものです。

陰謀論の多様性というものも確認する必要があります。「陰謀論の道具性/自己充足性」では、陰謀論の道具性という者が紹介されます。これは、コミュニケーション研究などで用いられてきた考え方を参考にしています。著者は、「支配の道具としての陰謀論の対極にあるのが、娯楽としての陰謀論です。古今東西、古い昔話から現代のエンタメ映画に至るまで、陰謀論的想像力は物語に欠かせません。とりわけ、洋の東西を超えて古くから親しまれてきた勧善懲悪の世界観は、陰謀論的想像力の不可欠の構成要素であり、先に取り上げた世界をシンプルに把握したいという欲望を見事に叶えてくれるものでもあります」と述べています。

日本の時代劇をひとつの例として取り上げてみると勧善懲悪を原則とする時代劇の世界では、世の問題のすべてが悪代官や庄屋らの悪巧みの結果起きています。市井の善良な人たちが困っている背後には、毎回必ず「諸悪の根源」としての極悪人が存在しており、正義の味方がその隠れた邪悪な陰謀を暴き出して悪を成敗します。著者は、「複雑かつ予測困難な現実の世の中では、悪人を成敗することと社会の問題が解決することは、必ずしも一致しません」と述べます。

「鳥は本物ではない運動」というものがあります。すべての鳥が国民の監視を目的にしたドローン鳥にすり替わっていると主張する一種の陰謀論者パロディのムーブメントです。アメリカの青年ピーター・マッキンドーが始めた運動で、彼は狂気の陰謀論者を道化のように演じてみせることで、陰謀論を簡単に信じる今の時代を風刺しようと試みています。あまりにも馬鹿げた考えですが、これを信じている陰謀論者は多く実在するのです。

「陰謀と陰謀論の違い」では、陰謀論とは、出来事の原因を誰かの陰謀であると不確かな根拠をもとに決めつける考え方のことを指すことが示されます。他方で、「陰謀」の概念は明確にこれと区別されるべきものです。著名な陰謀論研究者ジョゼフ・E・ユージンスキによると、「陰謀」とは権力を持つ少人数の集団が、自分たちの利益のために、公共の利益に反して秘密裏に行動することをいうそうです。著者は、「乱暴にいえば、『陰謀』とは、現実に計画、実行された悪巧みのことで、『陰謀論』とは世の中の出来事が全て誰かによって仕組まれた陰謀であるかのようにみなす考え方のことです」と述べます。

陰謀と陰謀論の区別の難しさを考える上では、北朝鮮の拉致問題も忘れ難い事例のひとつだといいます。著者は、「北朝鮮が日本人を拉致しているという話を最初に聞いた時、現代の国家がそこまで悪意に満ちた大規模かつ計画的な犯罪をやるものだろうかと思いました。過去の歴史的背景もあって、日本はアジア諸国に対する加害者の立場という漠然とした思い込みもあったかもしれません。北朝鮮が国家ぐるみで拉致犯罪を実行しているなどとは夢にも想像できなかったのです。しかし、結局北朝鮮の拉致問題も陰謀論などではなく、紛れもない事実でした」と述べるのでした。

「不正選挙陰謀論の衝撃」では、2021年1月6日にアメリカ連邦議会議事堂に武装した暴徒たちが襲撃した事件が取り上げられます。襲撃者たちは、2020年の大統領選挙の本当の勝者がジョー・バイデンではなく、ドナルド・トランプであると信じていたトランプ支持者たちでした。彼らは、トランプの勝利が、不正な方法によって「盗まれた」と信じていたのです。襲撃のあった1月6日は、議会で2020年大統領選の勝者を正式に認定する手続きが行われていました。

ここにみられるような「不正選挙」陰謀論の主張を信じるトランプ支持者たちは、この議会の承認手続きを経て、2020年の大統領選の勝者がジョー・バイデンになることを何とか阻止しようと実力行使に打って出たのでした。著者は、「不正選挙陰謀論を誰よりも熱心に主張していたのは、他ならぬドナルド・トランプ本人でした。1月6日の襲撃事件も、トランプが全米に向けて不正選挙陰謀論を訴え、支持者たちを結集させた結果、起きてしまったのです。このように、自らの政治的影響力を高めるために、何ら躊躇することなく陰謀論を徹底的に利用し尽くそうとするトランプに代表されるような政治手法のことを、本書では『陰謀論政治』と呼ぶことにします」と述べるのでした。

「集合行動の地殻変動」では、インターネットは、人々の集まり方を劇的に変え、次々と新たな集合行動の形式を創造してきたことが指摘されます。20世紀から21世紀にかけての世紀転換の時期を経て、ゼロ年代にはインターネットがもたらした新たな集合行動の可能性について考える実験的な研究や考察が人々の心を捉えました。とりわけメディア研究や社会学、政治学周辺の領域では、インターネットが新しい政治的公共圏をつくり出し、民主主義に新しい可能性をもたらすのではないかという期待が生まれ、民主主義論が活況を呈したのです。

ジャーナリストのマイク・ロスチャイルドは、『陰謀論はなぜ生まれるのか――Qアノンとソーシャルメディア』という著書において、インターネットの出現が陰謀論の世界をどのように変えたかについて興味深い考察を加えています。彼によるとインターネットの出現によって陰謀論の世界は新規参入が容易になり、拡散のスピードが劇的に早まりました。著者は、「ネットの登場以前、陰謀論に関する情報を仕入れたい人は、陰謀論の話題がどのような雑誌で定期的に掲載され、その雑誌を扱う書店がどこにあるかを知っていなければなりませんでした。陰謀論にアクセスすること自体が容易ではなく、新規参入が難しかったのです」と解説します。

「陰謀論の日常化」では、ソーシャルメディアの時代においては、陰謀論コミュニティの中の誰かがふと思いつきで投稿したネタが思いがけず拡散すれば、それだけで陰謀論の新作が誕生するようになったことが指摘されます。もはや陰謀論者は事件が起きるのを待つ必要さえなくなったのです。自らの興味関心の赴くまま、陰謀論コミュニティのメンバーが思いついたことをどんどん投稿し、そのうちのいずれかが広く共有されるようになればそれで新作陰謀論が誕生したことになるのです。著者は、「こうして24時間シームレスに陰謀論の新作が生み出され続けるような状況が生れました。このような状況を指して『陰謀論の日常化』という言葉を使いたいと思います」と述べます。

Qアノンが生れたのは、4chanの/pol/(ポリティカリー・インコレクト:政治的に不適切)というスレッドでした。このスレッドでは、CIAやFBIなど政府機関の内部にいる人間が、組織の秘密をこっそりと部外者に教えるという体裁の遊びが流行っていました。たとえば、FBIの人間のふりをして、実は明日大物政治家のKを逮捕する予定だと誰かが投稿すると、他のユーザーが応援して盛り上がるといった具合です。自分が国家機密に関わる重要な任務を背負ったエージェントであるという設定で、他のユーザーと小芝居を楽しむという趣向です。

「『デスノート化』の危険」では、2025年3月現在、日本のX上でQアノン陰謀論を熱心に拡散しているフォロワー数10万人を超える人気アカウントの投稿内容が紹介されます。それによると、2021年10月の段階でバラク・オバマ、ジョー・バイデン、ヒラリー・クリントンをはじめとする著名人は既に逮捕され、処刑されてしまっているとのことでした。わたしたちが現在目撃しているこれら要人は、本物そっくりにつくられたゴム人形の変装によって本人になりすました偽物であり、多くの人は偽物が演じる映画を観ているに過ぎないというのです。驚くべきトンデモ論ですが、これも多くの人が信じていたのです。

もちろん、Qアノンインフルエンサーの「処刑リスト」はデスノートのように人間を殺す本物の「悪魔の力」を持ちません。しかし、2022年に当時下院議長を務めていたナンシー・ペロシ議員の自宅に押し入り、夫のポール氏に暴行を加えて重傷を負わせたデイビッド・デパピは、Qアノンの陰謀論をはじめ様々な過激主義に共感し、ワシントンの悪を憎悪していました。そして、ペロシ議員の他にもハンター・バイデン(バイデン前大統領の息子)や俳優のトム・ハンクスなどを含む「襲撃リスト」を作成していたと言われています。著者は、「陰謀論者たちの『こんな連中は死んでしまえばいい』という願望が陰謀論コミュニティの中で純化して濃縮されていく中で、徐々にデスノート化していき、遂には本当に暴力の被害が発生してしまう事態が既に起きているということは、よくよく肝に銘じておくべきことです」と述べます。

「陰謀論コミュニティの非日常」では、1・6襲撃事件のような非日常的な経験が、オンラインにおける陰謀論コミュニティにおける日常のコミュニケーションと相互に強化し合いながら1つの循環を生み出していることが指摘されます。著者は、「トランプの演説集会に集まる人も、1・6襲撃事件に駆けつけた人たちも、仲間たちと『特別な時間』を共有することになるのです。かつて社会学者のエミール・デュルケムが『集合的沸騰』と呼んだのは、このような特別な仲間意識を持つ人間集団が物理的に密集して、精神的に高揚し、激しい集団的熱狂を経験する現象でした」と述べるのでした。

第二章「陰謀論が生む『パラレルワールド』」の「パラレルワールドとの邂逅」では、1・6襲撃事件では、あふれんばかりの暴徒に議事堂が襲撃される衝撃的な映像が全世界に配信されたことが指摘されます。視覚化された襲撃事件の映像において、ひと際メディアの注目を集めたのがジェイク・アンジェリでした。顔にペイントをして上半身裸、バッファローの被り物をしていた「バッファロー男」ですが、彼は「Qシャーマン」という異名を持つ熱烈なQ信者でした。著者は、「彼だけでなく、議事堂襲撃の様子を映し出す映像にはQのシンボルを身につけたり、掲げたりしている人たちが大勢いました。そのため、1・6の衝撃は陰謀論集団Qアノンへの関心を世界中で大いに高めることになったのです」と述べています。

「Qアノンが待望した『嵐』」では、ディープステートと呼ばれる「闇の政府」の悪人たちが一斉に検挙されて粛清を受ける一大イベントである「嵐」が取り上げられます。Qアノンの世界観の中では、リベラル系の民主党議員やメディア企業、グローバル企業や大手製薬会社、ハリウッドのセレブたちが密かに繋がって「闇の政府」をつくっていると考えられています。著者は、「この『闇の政府』の考え方だけを聞くとただの荒唐無稽な話にしか思えませんが、トランプが現役大統領であることがこの陰謀論に命を吹き込みました。トランプは、実は『闇の政府』を一網打尽にするために水面下で戦っていて、軍と繋がって好機が到来するのを待っているのだと考えられていました」と述べます。

Qアノンにとって、ドナルド・トランプは「闇の政府」と戦い続ける英雄です。その英雄トランプが大統領としてついに「闇の政府」を一網打尽にするXデー、つまり「嵐」が到来する時間はもう目前まで来ているのだということを、Qは予言めいた口ぶりでアノンたちに向けて言い続けてきました。2017年にQが出現し、およそ3年の間、もうすぐ「嵐」が来ると信じ続けたアノンたちにとって、トランプが全米に大号令をかけて2021年1月6日にワシントンDCにトランプ支持者が結集した瞬間は、まさに「嵐」到来の決定的瞬間に思われたのです。

「グレート・リプレイスメント陰謀論と頻発する無差別殺人」では、2019年3月にニュージーランドの南島クライストチャーチのモスクでイスラム教徒を狙って無差別銃乱射事件が発生したことが紹介されます。犯人のブレントン・タラントは自らの犯行動機を「グレート・リプレイスメント」との戦いという観点から語りました。グレート・リプレイスメントとは、計画的に大量の移民が欧米の社会に送り込まれることで、白人の優越的地位が奪い取られることを訴える陰謀論です。思想的ルーツは、ジャン・ラスパイユやルノー・カミュなどフランスの作家が書いた著作にあるといわれていますが、近年の欧米社会で様々なバリエーションを伴って極右勢力をはじめ保守派の間に広まってきました。

グレート・リプレイスメント陰謀論は、白人至上主義者による無差別殺人事件を何件も引き起こしてきた恐るべき陰謀論です。彼らは一様に移民による「侵略」によってアメリカ社会が危機に陥っているという被害感情を持っています。専門家の予測によれば、2060年にはアメリカにはアメリカの白人と非白人の人口は逆転すると考えられています。著者は、「白人が人種集団としては徐々にマイノリティ化していくことはもはや誰の目にも明らかですが、グレート・リプレイスメント陰謀論はこの大規模な人口変動が人為的な陰謀によって起きていると訴えるのです。この恐るべき現実の単純化が無差別殺人を生み出しているという事実を重く受け止めなければなりません」と述べるのでした。

フリーメイソン』の陰謀論」では、謎の秘密結社フリーメイソンが、世界を陰から支配しようとしているという陰謀論が、19世紀の西欧やアメリカで流行したことが紹介されます。このフリーメイソン陰謀論は、その後の陰謀論に非常に大きな影響を及ぼしてきました。作家であり博物学者の荒俣宏は、一条真也の読書館『フリーメイソン』で紹介した著書の中で、この1ドル札に隠された謎の解き方に関する噂を知って、フリーメイソンに興味を持つようになったと語っています。

荒俣宏のいう隠された謎とは、1ドル札に描かれたピラミッドの形状に沿って六芒星と呼ばれる図形(別名「ダビデの星」ともいわれるユダヤ教のシンボルでイスラエルの国旗にも描かれている)を描くと「MASON」という文字が浮かび上がるというものです。MASONとは「石工」を意味する言葉ですが、フリーメイソンの歴史的起源が石工たちの同業者組合であったと考えられていることから、この隠された言葉はフリーメイソンがアメリカを支配していることの「証拠」だと考えられるのです。著者は、「誰もが手にする1ドル札に巧妙に隠されたこの謎は、確かにオカルト的好奇心をくすぐるものがあります」と述べています。

さまざまな都市伝説じみた噂の絶えないフリーメイソンですが、実態としてはただの友愛団体で、集まって何をやるのかというと、社会奉仕の活動や慈善活動をしたりメンバー同士の交流を深めながらそれぞれの「自己成長」を目指したりという程度のことでしかありません。著者は「類似例をあげるなら、今でいうロータリー・クラブのような社会奉仕団体とほぼ同じものであり、大学のボランティアサークルなどともそれほど大きく違わない集団といえるかもしれません」と述べていま。ちなみに「目」は古来より知性のシンボルとして多くの人が用いてきたもので、「万物を見通す目」も神の遍在を表すものとしてキリスト教の建築物などで用いられてきました。そのため、アメリカの1ドル札に用いられたからといって、フリーメイソンの支配の証拠とはなり得ません。

「歴代教皇たちによる非難」では、フリーメイソンが出現した時、神を信じ、宗教的信仰を生活の中心に据えて生きるキリスト教関係者たちが非常に恐れたことが紹介されます。フリーメイソンの近代的組織が最初に誕生したのはイギリスのロンドン、1717年のことでした。当時のイギリスは近代化の先頭を走る社会であり、経済的に実力を蓄えた市民階級の台頭が著しく、これら新興勢力によって啓蒙思想と呼ばれる新しい考え方が支持されるようになっていました。啓蒙思想は人間の「理性」を重視し、古い教会の権威や封建的な仕組みに対して批判的な考え方を打ち出していきました。著者は、「近代啓蒙思想は、直ちに神を否定したわけではありませんが、少なくとも教会を無用の存在にするような考え方を広めていきました」と述べています。

「教育機関としてのフリーメイソン」では、一条真也の読書館『フリーメイソン――秘密結社の社会学』で紹介した社会学者の橋爪大三郎の著書が取り上げられます。そこでは、フリーメイソンは、近代化の初期段階において出現した一種の教育機関であったことが指摘されます。そのことを裏付けるように、近代化が進み、欧米諸国で教育制度が整っていく中で、フリーメイソンは19世紀後半には衰退していくことになったと橋爪は指摘しています。フリーメイソンはもはや勢いを失い、誰かにとって強い脅威を与える組織ではなくなっていきました。しかし、近代初期に生まれたフリーメイソン陰謀論はその後も人々の想像の中で生きながらえてきました。

新大陸アメリカに渡ったフリーメイソン陰謀論は、社会に広く浸透し、フリーメイソンは国家を裏側から支配する秘密組織として非難されるようになりました。歴史学者のリチャード・ホフスタッターによると、フリーメイソンにはメンバー同士助け合うべしという固い掟があって、これが特に陰謀論者の関心を刺激したようです。著者は、「メンバーたちが警察、検察、裁判所など国家の枢要な領域に全て散らばっていて、仲間たちが犯罪を犯して逮捕されそうになっても罪を問われないように便宜を図っているとか、報道機関には必ずメンバーが入り込んでいてフリーメイソンに都合の悪い報道はことごとく揉み消されるなどとまことしやかに語られました」と述べます。

「犬笛化する政治コミュニケーション」では、パラレルワールドの問題が取り上げられます。パラレルワールドが出現すると、政治コミュニケーションにも重大な変質が生じます。犬笛と呼ばれるタイプのコミュニケーションが大きな役割を果たすようになるのです。著者は、「犬笛の問題は、近年メディアで頻繁に報じられるようになっているので目にしたことがある人もいるかもしれません。犬笛とは、政治家が大衆の大部分には分からないような形で、一部の人に向けてメッセージを送る行為のことを指します」と述べています。

第三章「『陰謀論政治』はなぜ生まれるのか」では、精神分析の父であるジークムント・フロイトが「快感原則の彼岸」という論文で語った「糸巻き遊び」のエピソードが紹介されます。生後1年半の男児による糸巻き遊びの例ですが、この子は糸巻きを投げては「オーオーオー」と言い、ひもを引っ張って糸巻きが姿を現すと「ダー」(いた)と言いながら、何度もこれを繰り返しました。この遊びは母親がいなくなることと現れることに関係しています。糸巻きが現れると「ダー」と言うのは、母親が現れることへの歓びを意味しています。しかし、糸巻きを投げることは母親が消えることを意味しているので、これを繰り返すことは苦痛をともなうはずです。これは快感原則に一致するのかという問題について、フロイトは考察しました。

男児の視界に映るのは、「あたかも」、自分がいて欲しいと望むその時にいつでも母親が自分の傍にいてくれる世界です。この「あたかも(as if)」の世界をつくり出そうとする衝動こそが、人間の文化を生み出すエネルギーであるとして、著者は「満たされない欲望を疑似的に充足するために、人間は子どもも大人も、『あたかも』自分の本物の欲望が満たされるかのような世界をつくり出して、その世界の住人となって疑似的な希望や欲望が満たされる経験を通してそれなりの幸福感を得るのです。子どもは、総じてこの『あたかも』の世界で遊ぶ名人です」と説明しています。

子どもは目の前の「あたかも」の世界が、まるで世界の全てであるかのようにして遊ぶ「没入力」を持っています。たとえば、誰でも子どもの頃に「ごっこ」遊びをやったことがあるでしょう。「あたかも」自分が地球を滅ぼす悪の組織と戦う戦隊ヒーローにでもなったかのような気分で、その世界に没頭した類いの経験を持っている人は多いはず。大人になっても、「あたかも」の世界に没入する経験はなくなりません。むしろ、大人の方が事情は切実です。著者は、「宗教は、過酷な現実を生きる人間に、今は大変でも善良に生きていれば死後の世界で報われるという信仰の物語を提供しました。生きている人間は誰も『死後の世界』を見たことがないはずですが、それでも『死後の世界』で幸福に暮らすことができるというフィクションが人々の心の支えとなったのです」と述べます。

「格差を埋めるバーチャルな経験」では、今日の日本社会に目を転じています。「あたかも」の世界をつくり出すのは欧米社会だけではありません。人間の文化があるところには、どこにでもこの「あたかも」の世界が満ちあふれています。日本の社会学者・山田昌弘は今年(2025年)出版された『希望格差社会、それから』(東洋経済新報社)において、多くの人が前向きな夢や希望を持つことが叶わない社会の中で生きる希望をどこから調達するのかという興味深い問題に取り組んでいます。近代以前の社会では、多くの人が宗教から生きる希望を得ていたのに対して、今日の日本社会ではアニメやゲームや「推し活」などのバーチャルな活動から得ようとする人が増えているというのが山田の見解です。

ここで山田がいう「バーチャル世界」とはまさに「あたかも」のことであると、著者は指摘します。たとえば、ペットを家族のように大切にする人が増えているのは、ペットを「あたかも」本物の家族であるかのように見立てることで、本物の家族からは得られない親密さや愛情を得ていると考えられるのです。ゲームやパチンコなどの娯楽も、実際の仕事では得られない「努力が報われる体験」を得るための「疑似仕事」であると山田は考えます。アイドルや俳優の「推し活」、キャバクラの女性やホストにハマったりするのも「疑似恋愛」と考えることができます。

近年では疑似恋愛に限らず、友人を「レンタル」するサービスも登場しており、話し相手や遊び相手を提供し、親密な気分がお金で買えるようにもなっています。今の日本にはこのような疑似仕事、疑似家族、疑似恋愛と呼び得るものが満ちあふれ、人々はそこで幸福感を得ているがゆえに生活満足度が増加傾向にさえあるのだと考えられるのです。著者は、「こうして日本は、格差が固定化する社会でありながら、人々の絶望感が社会を引き裂くこともなく、少しずつゆっくりと、幸福に衰退していくであろうというのが山田の結論です」と説明するのでした。

「暴走するポピュリズム」では、多くの人が証言するように、トランプはもともと思想的には無色透明だったことが指摘されます。政界入りを最初に検討した時には、民主党から立候補することも考えていたくらいでした。では、急進右派などと言われる彼の現在の思想的立場は、どこからやってきたのか。間違いなくいえることは、トランプが既成の思想を演繹的に学習して利用するようなタイプの人間ではないということです。著者は、「彼は、数多くの演説集会や講演会で人々に率直な言葉で語りかけ、その際の人々の生の反応の中にある本音、本心を摑み出すところから自らの方針を摑み出していくタイプの人間です。活字化された思想ではなく、人々の熱狂の中に見出される『心の叫び』に耳を澄ませながら自分の従うべき方針を発見していく人物です。この点における徹底ぶりこそ、彼の『ポピュリズムの純度』の高さを示すものです」と述べています。

「少数の陰謀論者と多数の無関心層」では、アドルフ・ヒトラーとナチスについて言及されます。ナチスの政治については、ヒトラーの演説の上手さや、ラジオを使った近代的なプロパガンダの威力が強調されることが今日でも多いのですが、メディア研究や政治学においてはこれら政治コミュニケーションの効果を過大に評価することに対しては批判的な意見が少なくないといいます。著者は、「実際のところヒトラーが雄弁であったことは、彼のことを口先だけの軽い人間ように侮る態度を生み出しかねないものだったという指摘さえあるほどで、彼のカリスマ性の源泉であるかのように考えることには慎重になった方が良さそうです」と述べています。これはわたしも知りませんでした。

哲学者のハンナ・アーレントは、著書『全体主義の起源3 全体主義』において、ヒトラーやスターリンのような全体主義の指導者に備わる抜きん出た力とは、人々を夢中にさせる神話的世界像をプロデュースする力であったと強調しています。著者が本書で用いてきた表現に言い換えるなら、「あたかも」の世界に人々を「没入」させるために相応しい素材を探し出してくる能力にあったということです。著者は、「『あたかも』自分たちがユダヤの世界支配を食い止め、その力を奪い取って世界の覇者となるかのような物語に没入することで、熱狂的な陰謀論者が生れてきたのです。

このナチスの掲げた陰謀論の世界観は、水準としては子どもの戦隊ヒーローごっこと大差ないとして、著者は「第一次大戦の敗戦国であるドイツが国家として置かれていた苦しい状況は、ユダヤ人に八つ当たりしたところで何ら解決するようなものではありませんでした。しかし、『あたかも』ユダヤ人が世界支配を目論んでいる諸悪の根源であり、それゆえユダヤ人を根絶することができるなら、自分たちこそ世界の支配者になれるかのような物語をドイツ国家の大方針として打ち出したのです。当時の常識的なドイツ国民は、さぞや当惑したことでしょう。実際、ナチスのプロパガンダによって、当時のドイツ国民の多くが反ユダヤ主義を盲信していたかのように考えることには無理があります」と述べるのでした。

「恐怖政治と陰謀論者」では、ナチスの政治とその失敗からいくつかの重要な教訓が読み取れると述べます。ひとつは、あのナチスの全体主義体制の下でさえ、人間の思考の内側まで支配し尽くすことはできなかったという事実です。人間の内面まで支配することはそれほどまでに難しいということです。しかし同時に、ナチスの全体主義は内面でどれほど自律性を保っているかのように個人が思ってみても、公共空間で自由に意見を発することができなければ、その意見は無いに等しいものであり、あまりにも無力であるという教訓を残しました。いまひとつは、多くの国民が思考停止に追い込まれていく上で恐怖政治と陰謀論の組み合わせが大きな役割を果たしたと考えられることです。

「踏み絵としての陰謀論」では、ナチスの全体主義の教訓としてわれわれが知っておかなければいけないこと、それは、陰謀論の内容が馬鹿げていることは、かえって恐ろしい効果を生み出すということだと述べられます。著者は、「陰謀論は、他の人間に絶対的な忠誠を要求する独裁者が、忠誠心の強さを測るリトマス紙として効果的に利用することができるのです。どれほど馬鹿げた内容であっても、独裁者が『信じよ』と命ずる内容に疑いを挟むことなく従うことができるかどうか、そうした忠誠心のテストに陰謀論を用いることができるのです」と述べています。

1・6襲撃事件の後、トランプは共和党内の反トランプ派と対立を深める中、「共和党のトランプ化」を推し進めてきました。2022年の中間選挙の際に、トランプは2020年大統領選で大規模な不正が行われたという「不正選挙陰謀論を信じるか否か」という問いを各候補者に突きつけていきました。そして、不正選挙陰謀論に賛同する人間にはトランプの推薦を与え、賛同しない人間にはRINO(Republican In Name Only:名ばかり共和党員)というレッテルを貼り、RINOが立候補する選挙区にはトランプが推薦する人間を対立候補として送り込んだのです。著者は、「まさに、忠誠心を測るリトマス紙として陰謀論を用いたのです」と強調するのでした。

第四章「陰謀論を過小評価してはならない」の「ある哲学者の悔恨」では、長らく陰謀論は、一部の変わった人たちだけが関わる怪しげな代物と思われてきたことが指摘されます。多くの人にとっては無関係な問題であるかのように考えられてきたのです。しかし、著者は「それは間違いです。陰謀論を熱心に信奉する人はいつの時代にも少数ですが、条件が揃えば影響力を増幅させた陰謀論によって民主政治そのものが乗っ取られてしまうこともあり得ます。そのような惨事を目撃して反省の弁を述べている人物の1人に、ドイツ出身の著名な哲学者エルンスト・カッシーラーがいます」と述べています。

カッシーラーが1945年にアメリカで亡くなる直前に執筆した『国家と神話』では、古代から現代にいたる西欧政治思想史の展開を追いながら、それぞれの時代において人々がどのように神話と向き合ってきたのかを検討しています。カッシーラーは、ナチスが第一次大戦の戦勝国が「ドイツを奴隷化」しようとしていると強く主張し、それら国家の背後にユダヤの世界支配の陰謀が潜んでいるのだと訴えていました。当初、その訴えを馬鹿げた主張であると感じ、一笑に付していたカッシーラーはその態度が間違いであったことを後悔しているのです。

カッシーラーは「政治的神話を破壊することは、哲学の力の及ぶところではない。神話はある意味で不死身なのだ。それは理性的論証を受けつけず、推論によって反論されることもできない」と語りました。彼が神話を「不死身」であると述べていることの含意については、繰り返し立ち返って考えてみる必要がありそうであるとして、著者は「神話が猛威をふるうとき、哲学がいかに無力であったかをカッシーラーは痛いほど噛み締めていることが伝わってきます」と述べます。

なお、この痛切なる反省を踏まえたカッシーラーは、1つの明確な歴史観を打ち出しています。それは、近代を「呪術からの解放」の時代と捉えることは誤りだという歴史観です。社会学者のマックス・ウェーバーが主張したように、確かに近代社会は呪術や迷信から解放されて、人々が理性や合理主義に沿って集団や組織を管理していく時代です。しかしカッシーラーは、それがあくまでも近代の表層に過ぎないと指摘したのです。

ジャーナリストの江川紹子はソーシャルメディアの普及によって陰謀論の日常化が進み、「陰謀論の欲望」が解放された今日の社会の不気味さを多くの人が実感し始めていることを懸念しています。ここでいう陰謀論の欲望とは、この世の様々な問題の背後に「諸悪の根源」とでも呼べる悪人たちが存在して欲しいと密かに望む欲望のことを指します。これは人間誰もが持っている「世界をシンプルに解釈したいという欲望」とは次元の異なるものであり、入念につくり込まれた陰謀論に実際に触れることで、一部の人々の中に覚醒するタイプの欲望です。

「陰謀論研究を積極的に進めること」では、右派であれ左派であれ、草の根の運動の持つ情熱やエネルギーは人々の怒りの中から生まれてくることが指摘されます。そして社会を揺さぶるほどの激しい怒りは、世の中には途方もなく悪い人間がいるのだというシンプルな認識からしか生まれてこないとして、著者は「この点は、近年注目される『感情の政治学』と呼ばれる考え方にとっても重要な研究課題を提供するように思います。『諸悪の根源』のような悪人たちがこの世の中に間違いなく存在し、この悪人らの企みによって善良な市民たちの生活が脅かされているという確信を土台にしないと、社会を揺さぶるほどの巨大な怒りのエネルギーなど生まれてこないのではないでしょうか」と述べるのでした。本書を読んで、陰謀論のみならず、さまざまな政治思想の復習もできて大変勉強になりました。