- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2321 人生・仕事 『60歳からはやりたい放題』 和田秀樹著(扶桑社新書)

2024.04.30

『60歳からはやりたい放題』和田秀樹著(扶桑社新書)を読みました。著者は1960年、大阪府生まれ。精神科医。老年医学の専門家。東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっています。一条真也の読書館『老人入門』、『老害の壁』で紹介した本をはじめ、著書多数。

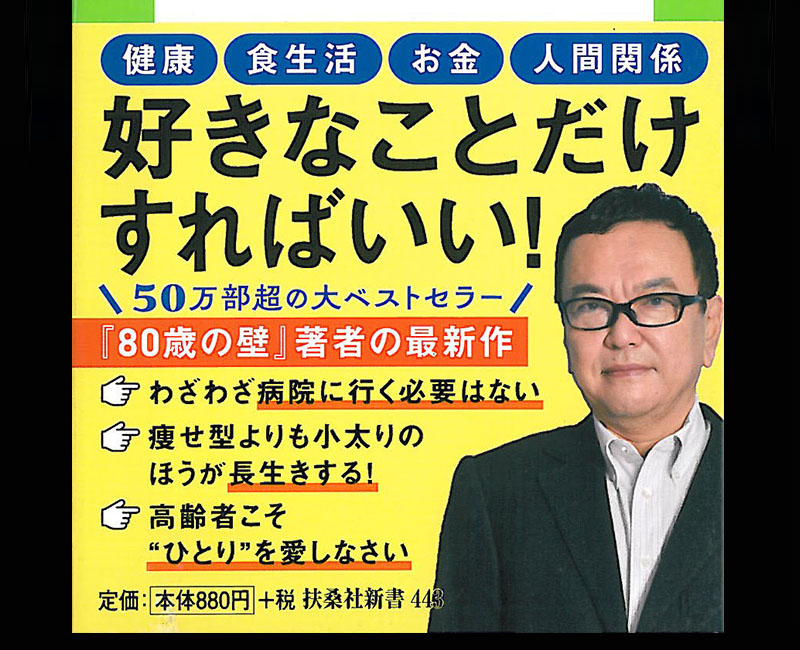

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の近影とともに「健康」「食生活」「お金」「人間関係」「好きなことだけすればいい!」「50万部超の大ベストセラー『80歳の壁』著者の最新作」「わざわざ病院に行く必要はない」「痩せ型よりも小太りのほうが長生きする!」「高齢者こそ“ひとり”を愛しなさい」と書かれています。帯の裏には、「〈心〉〈体〉〈環境〉が激変する60代が、第2の人生を楽しむためのターニングポイント」と書かれています。

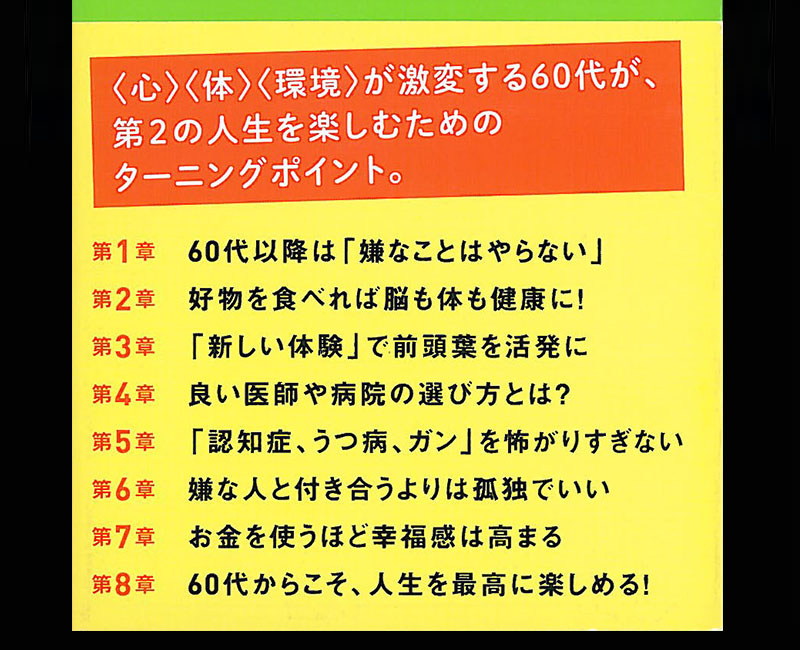

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 60代以降は「嫌なことはやらない」

第2章 好物を食べれば脳も体も健康に!

第3章 「新しい体験」で前頭葉も活発に

第4章 良い医師や病院の選び方とは?

第5章 「認知症、うつ病、ガン」を怖がりすぎない

第6章 嫌な人と付き合うよりは孤独でいい

第7章 お金使うほど幸福感は高まる

第8章 60代からこそ、人生を最高に楽しめる!

「まえがき」の冒頭を、著者は「歳を取れば取るほどに、将来に対する不安から『食事や嗜好品、お金などを節制して、老後に備えなければならない』と考える日本人が、非常に多いように感じます。でも、その考えには真っ向から反対です。むしろ60代からは『やりたい放題』に生きることこそが、若々しさを保ち、頭の回転も鈍らせないための秘訣だからです。そもそも、なぜ日本人はこんなにも老後に不安を抱くのでしょうか。その一因は、日本人は、世界で有数の不安が強い人々だからです。常々、そう感じています」と書きだしています。

過去に老化予防の一環としてメタボ検診がもてはやされ、「痩せ型こそ健康的だ」とダイエットを強いる風潮もありました。ところが、最新の調査では、痩せ型の人よりも小太り体形の人のほうが6~8年は長生きすることが明らかになっているそうです。「痩せなければ」と我慢をしすぎるよりも、少し余裕をもって好きなものを楽しむ人生のほうが長生きできるというのです。体の老化に加えて恐ろしいのが「心の老化」ですが、著者は「『もう高齢だから』と自分に我慢を強いて、様々なチャレンジをやめてしまうと、感情の動きが失われます。すると、脳は老化の一途を辿り、外見も老け込み、人によってはうつ病になってしまうことがあります」と述べます。

自分の体に起こりうる変化を知り、その対処法を考えておくだけで、不安は緩和できるとして、著者は「60代は老いの入り口に差しかかった、高齢者の新人のようなもの。まだ、“若い”うちに知識を蓄えておくことで、将来に対する恐れは減っていくでしょう。また、老化を遅らせる数々の対処法のなかには、自分の体や社会的地位に大きな変化が出始める60代から始めておいたほうがいいこともあります。ですので、70代、80代になってゼロの状態から老いについて学ぶよりも、まだ若くて体力も柔軟性もある60代から、徐々に老いについて知っていくことが、私は一番望ましいと考えています」と述べるのでした。

第1章「60代以降は『嫌なことはやらない』」の「『起こっていないこと』への不安が強い日本人」では、著者は「日本人は予期不安と呼ばれる『起こっていないこと』への不安を抱きがちです。しかし、多くの日本人は、不安を抱いているのに何も対策を取らない。その結果、余計に不安が高まってしまうのです」と述べています。「不安の正しい活かし方とは?」では、老いへの不安も同様であるとして、たとえば、85歳の時点で認知症になる確率は4割ほどだと紹介。また、60歳以上がガン検診を受けた場合、50%くらいの確率でガンが見つかるそうです。著者は、「そう考えると、60代以上が本来怖がるべきは、『コロナにかかって死ぬこと』よりは、『自分がガンになって死ぬこと』ではないでしょうか。認知症やガンのように、今後の人生で起こる確率が高いであろう出来事に対しては、事前に知識を得て、予防や対策を講じておくこと。それが、不安の正しい活かし方だと私は思います」と述べています。

「60代に起きる環境や体の変化を知っておく」では、見た目が昔よりも若返る一方で、心では昔と変わらず様々な老化現象が起きていることが指摘されます。その1つが心の病気です。実は高齢になるほど、心の病気にはかかりやすくなるとして、著者は「65歳以下の場合はうつ病にかかる割合は3%ほどだといわれていますが、65歳を超えると5%にアップします。その理由の1つは、年齢とともに心を安定させる『セロトニン』という神経伝達物質が減少するからです。つまり、60代になったら、20人に1人の割合でうつになる可能性を覚悟する必要があります」と述べます。

また、60代は、子どもが成長して親元を離れていく人も多いですが、これも1つの喪失体験です。さらに60代で直面するのが、親の介護です。昔は60代の時点で親が亡くなっていることが多かったものの、医学の進歩により、現代では60代ぐらいから80代、90代の親の介護が始まることも多々あります。こうした介護の負担が、60代以降も続くことが、メンタルや体に良くない影響を与えることもあるとして、著者は「このように60代くらいから、体や環境には大きな変化が生まれるため、心に不安や疲れがたまり、『最近、物忘れが増えた』『急に気分が憂鬱になる』『よく眠れない』といった諸症状が現れ、ついにはうつ病になってしまいます」と述べるのでした。

第2章「好物を食べれば脳も体も健康に!」「『肉を食べすぎてはいけない』にだまされるな」では、アメリカは日本の何倍もの肉食文化が根付いているので、肉を食べる量を減らすことで、肥満が減り、また動脈硬化も遅らせ、ひいては心筋梗塞も減るので、平均寿命が一気に伸びることが指摘されます。だからこそ、「できるだけ肉を減らして、心筋梗塞を減らそう」とする動きが生じたとして、著者は「ただ、同じことを日本人がやっても意味があるのかというと、はなはだ疑問が残ります。日本人の食生活が欧米化していることは間違いありませんが、肉を食べる量ひとつ見ても、日本人と欧米人でその量は大きく変わります。死因にしても、日本人の三大死因はガン、心疾患、脳血管疾患。それぞれの割合は、ガンが31%、心疾患は15%、脳血管疾患が14%といわれています。ガンで死ぬ人が心筋梗塞で死ぬ人の12倍います。心筋梗塞で死亡する人の割合が欧米に比べると少ない状態で肉食をやめたところで、それほど影響があるとは思えないのです」と述べます。

「『食べたいもの』は『体が欲しているもの』」では、節制しすぎて、食事への興味が失われてしまうと、肉体的にも精神的にも老け込んでしまうことが指摘されます。長生きのためにダイエットを続けていても、気持ちが鬱々としたり、心の病気になったりしてしまうのは、非常にもったいないことです。著者は、「もちろん毎日ごちそうを食べるような暴飲暴食はおすすめしませんが、おいしいものを食べて、幸せな気持ちになるだけで、前頭葉には良い刺激になります。また、グルメな人ほど、脳が若々しいのか、いつまでも元気な印象があります。健康のために我慢して好きではない物を食べるよりは、無理のない範囲で自分の好きな物を食べて、脳にも体にもきちんと栄養を与えること。それが、1つのアンチエイジングだと私は思います」と述べます。

料理を食べる順番のイメージとしては、懐石料理の食べる順番が望ましいといいます。和食の場合、最初に野菜や魚介類を使った先附が出て、刺し身や焼き物、そして、油を使った揚げ物から食事へと移行します。このようにたんぱく質や野菜からゆっくりと食べると、血糖値は緩やかに上昇していくので、内臓にも負担をかけづらいそうです。また、「60代からのアルコール」では、お酒の飲み方について言及。お酒は体を糖化させる度合いが低いものを選んだほうが老化防止になります。さまざまなアルコールの中で、体を糖化させるGI値が低いのはワインで、一番高いのはビール。著者は、「私も日ごろから自宅ではワインを飲み、ビールを飲むことはなくなりました。ワインがないお店では、焼酎のソーダ割りやロック、そしてウイスキーのような蒸留酒を飲むことをおすすめします」と述べるのでした。

第3章「『新しい体験』で前頭葉を活発に」の「スポーツはやりすぎないほうがいい」では、スポーツはメタボ対策になるし、健康に良いと長年信じられてきましたが、60代以降の激しい運動は老化を促進してしまうと指摘し、著者は「私たちの体では、呼吸をする際に活性酸素と呼ばれる物質が発生しています。有酸素運動などを通じて、活性酸素が大量に発生します。呼吸は生命体にとって必須の存在なので、ある一定量の活性酸素が発生するのは仕方がないことですが、過剰に存在すると細胞の損傷が激しくなります。激しい運動をするアスリートが、年齢の割にはしわなどが目立ち老け込みがちだったり、短命だったりするのは、活性酸素のせいではないかと考えられています」と述べています。日本人全体を見てみても、農業中心で誰もが激しい労働をしていた時代よりも、現代のようにホワイトカラー人口が増えてからのほうが、外見も若返っている上に、寿命も延びていると指摘し、著者は「体は使い続けるに越したことはないのですが、屋外で紫外線を浴びて激しいスポーツをするよりも、適度な散歩や自宅でできる簡単な筋トレ程度が望ましいと考えています」と述べます。

「『若作り』が老化にストップをかける」では、「若作りは恥ずかしい」「60歳を過ぎて派手な格好はできない」と考える人もいるかもしれないが、外見のアンチエイジングは、実際の老化のスピードをやわらげるのに大きな影響があるので、どんどんやったほうがいいとして、著者は「特に男性は見た目の若さには、あまり配慮をしない傾向にありますが、容姿の老化予防は心の若さにも大きく影響します。自分の見た目が老人らしくなっていくと、その影響を受けて心も老化し、全身の身体機能も老化します。精神神経免疫学という医学分野では、外見を通じて心が若返ると、免疫機能もかなりの精度で若返るとの研究が進んでいます」と述べます。

「免許返納しなくていい」では、世間で「高齢者は免許返納をすべきだ」と声高に叫ばれる一方、免許を返納した「その後」についてあまり考えていないと指摘します。昨今はメディアの影響で、高齢者が自動車事故を起こしがちという印象がありますが、警察庁交通局の資料を見ると、75~84歳の高齢者が起こす事故は、16~24歳の若者が起こす事故に比べて少ないことが紹介されます。若者の免許を取り上げようという動きはない上、シニア世代の免許返納後に関する議論もせずに、シニア世代の免許を取り上げようとするのは、「高齢者いじめではないのか」とすら思います。

「“本物”がわかる高齢者の感性」では、高齢者が感動できる景色や料理、芸は本物だと訴えます。シニア世代が喜ばないものを「若者の感性がわかっていないから」と言ってしまうのは、非常に本末転倒なことだといいます。著者は、「最近、テレビなどで目にするコンテンツを『楽しめない』と思っても、ご自身の感性が衰えたのではないかと悲観する必要はありません。むしろ、それは『本当に良いもの』にしか感性が反応しなくなっている証拠です。だからこそ、せっかくの感性を雑多なコンテンツに費やすのはもったいない。ぜひ、様々な“本物”のグルメや芸に触れて、その感性を十分に楽しませてほしいと思います」と述べるのでした。

第4章「良い医師や病院の選び方とは?」の「いち早く登場して欲しい『医者ログ』」では、いち早く、患者目線で書かれた医師の評価を一般の人が共有できる「食べログ」のようなサービス、「医者ログ」が一般化することが急務だと訴えます。「口コミ」を簡単に得られて、上手に活用できるような、患者側のサービスが一般的になってほしいと願うとして、著者は「医者や病院の口コミサイトがないわけではありません。たとえば、WEBサービスの『グーグルマップ』には、医院の口コミが載っていることがありますが、『食べログ』と比べてしまうと、まだまだ口コミの量が足りているとはいえません」と述べています。

「薬漬け医療に拍車がかかる理由」では、日本は薬大国で、医者は薬を出しすぎる傾向があることが紹介されます。その最大の理由は、日本の医療は専門分化が進んでいるからだといいます。昔なら大学病院でも「内科」1つだったのに、今は「循環器内科」「消化器内科」など細かく分類されています。専門のたこつぼ化が進んだことで、治療が進化する一方、現代では専門分化型医療によるデメリットのほうが目立ってきているのが実情だとして、著者は「そのデメリットの1つが『薬の出しすぎ』です。なぜ病院で薬を出しすぎることになるのかというと、多くの医師が自分の専門外の分野については特化してトレーニングを積んでおらず、自信がないからです」と述べるのでした。

第5章「『認知症、うつ病、ガン』を怖がりすぎない」では、「渡る世間は鬼ばかり」「おしん」などで知られる脚本家の故・橋田寿賀子さんが「アルツハイマーになったら安楽死させてくれ」と発言して話題になったことが取り上げられます。著者は、「当時の橋田さんは90代でしたが、90代の方の6割以上がテスト上は認知症を発症しているので、もしあの発言があった時点で橋田寿賀子さんに記憶力テストをしたり、脳の画像診断を行っていたら認知症との診断が下った可能性はゼロとはいえません。でも、晩年まで脚本家として活躍した橋田さんの業績を見てみても、彼女が持っていた作品を作り続ける素晴らしい創作能力に変わりはなかったことがわかります。現実には認知症にあたらないと考えるのが自然です」と述べています。

何か物を置き忘れたという欠落症状が起きたときに、もともと自分に厳しい性格の人であれば、「何でこんな失敗をしてしまうのだ」と落ち込むでしょう。また、他人に対して厳しい人であれば、「人が盗ったのではないか」と誰かを責めるかもしれません。もともと性格が温和な人であれば、物がなくなってもさほど気にしない可能性もあります。著者は、「このように、認知症になるとその人個人の個性が発揮されます。だからこそ『認知症はかかったら終わり』の病気ではなく、『自分の個性がより強調される症状が起こる』ということを、忘れないでほしいと思います」と述べます。

「なぜ、ひとり暮らしは認知症が進まないのか?」では、ひとり暮らしをする高齢者、すなわち「独居老人」になることは避けるべきものだという風潮がありますが、決してそんなことはないと訴えます。著者自身、独居を続けている高齢の患者さんを多数診ているそうですが、ひとり暮らしをしている人ほど、認知症の症状が進みにくいと指摘します。それは、ひとり暮らしをする以上、日々の生活で頭を使う機会が多いからです。認知症で脳の機能が弱った部分があっても、ひとり暮らしを続けている以上は、毎日、買い物に行って、料理を作り、皿を洗う……いろいろな家事が必要になります。

「独居の高齢者は寂しいはずだ」と考えられていますが、孤独は必ずしも悪いものではないといいます。少し古いデータですが、福島県の調査では、2002年の自殺者の4割が高齢者で、その大半が家族と同居していました。独居で暮らす高齢者の自殺の割合は全体の5%以下です。家族と一緒に暮らしていると「家族に迷惑をかけているのではないか」というような罪悪感に苛まれている可能性が高いのかもしれません。「人と交わる機会がなくてかわいそうだ」「独居は孤独でつらいのではないか」などというのは、世の中で多様性を認めない人々の思い込みだとして、著者は「むしろ、『自分は人と一緒にいるよりも、マイペースに暮らすほうが好きだ』という人も少なくありません」と述べます。

「老人性うつを回避するには?」では、老いを回避することはできないと指摘し、著者は「“老人性”のうつ病に関しても、予防は難しいと思われていますが、高齢者に不足しがちなたんぱく質をたくさん摂取して、太陽の光によく当たる、適度な運動を毎日して、入浴の際は湯船に浸かるといった、体のケアによって予防になるというのが私の考えです」と述べます。また、「70代でうつ病になりやすい理由は『周囲との差』」では、アメリカの老年医学の教科書によると、65歳を過ぎてうつ病を患う人は5%に上るといわれています。70代は世代全体の10%が認知症になる一方で、残りの9割の人は頭が中高年の人と大して変わりません。また、外見にしても若いときと変わらずに背筋がぴしっと伸びている人もいれば、すでに車いす生活に突入している人もいたりと、健康な人とそうでなに人の差が顕著に出る世代だといいます。

さらに70代について、著者は言及しています。仕事にしても、定年退職して家で隠居生活を送る人もいれば、いまだに社長や専門家として活躍し、その業界の権威として辣腕を振るう人もいます。そのため「あの人に比べて自分は生きている価値がないのではないか……」と引け目を感じやすい年代ともいえます。一方、自分は健康であっても、同級生の病気や死などを垣間見る機会が増えていくため、「自分もああなってしまうのではないか」という恐怖感を抱いてしまうこともあるそうです。こうした感情が積もり積もってうつ病を患う人は少なくないということです。

「60代は『喪失体験』が多い時期」では、60代以降の人がうつ病になりやすい理由の1つは、愛する対象を失いがちな時期であることが紹介されます。精神科医である著者は、「精神医学ではうつ病を患う最大の要因は、愛する対象を失ったときだと、長い間いわれてきました。親や配偶者の死は、人生における最大の喪失体験になります。60代以降は、親が80代、90代を迎え、親の死と直面することの多い年代です。配偶者の不慮の死は、それよりは少ないですが、ショックの度合いははるかに大きなものです。また、もう1つの大きな喪失体験となるのが、定年です」と述べます。

「ガンは治療しなければ『理想的な死に方』」では、日本人の3分の1の死因がガンであることを指摘し、「私が医師として思うのはガンによって亡くなるのは、割と良い死に方だということです」と述べています。ガンは治療をすると非常に苦しい病気ですが、治療さえしなければ、死ぬ数か月くらい前までは元気に過ごすことができます。自分の余命が見えるという意味では、「どうせ死ぬんだ」と開き直って、好きなことにまい進することもできます。「QOLを重視するか、寿命を重視するか」では、ガンと向き合うとき、まず考えるべきは「いかに苦しい思いをしてでも、1秒でも長生きしたい」のか、もしくは「残りの人生は短くなるけれども、楽しく過ごしたい」のかという選択肢だと思うとして、著者は「たとえば、『絶対に苦しみたくない』という人であれば、ガンは治療しないほうが望ましいです。多くの人は『ガンは苦しいものだ』と思い込んでいますが、その多くは治療するから苦しいだけで、治療しなければ死ぬ直前までは普通の暮らしを送れる病気です。逆にいえば、あまり顕著な症状が出ないからこそ、手遅れになるまで見つからないことが多い病気ともいえます」と述べるのでした。

第6章「嫌な人と付き合うよりは孤独でいい」の「子どもの『介護離職』は絶対に止めるべし」では、いびつな親子関係が生まれやすい現代で、著者が懸念するのは、親が要介護状態になったときに子どもが簡単に仕事をやめてしまう、いわゆる「介護離職」だといいます。性別関係なく起こりうる介護離職は、自らもそこそこ貯金があり、親の年金や蓄えがあるので、その範囲で生活ができてしまうからこそできることであると指摘し、著者は「親にとってはうれしいことかもしれませんが、よく考えていただきたいのは、子どもの『その後』です。毎日するべき仕事があると、ある種、心の支えになるものですが、それが親の介護だった場合、親の死によって、その仕事が突然なくなってしまうわけです。つまり『介護』という生きがいと、『親』という大切な存在を、同時に失ってしまうのです」と述べています。

「『施設介護=悪』という考え方を捨てさせよう」では、自分の親を自分で看取るという姿勢は立派ではあるけれども、残念ながら公的介護と個人での介護のクオリティは比べ物にならないとして、著者は「『親を老人ホームに入れるのはかわいそうだ』と、まるで介護施設を利用するのを悪いことのようにいう風潮はまだまだありますが、排泄の処理などをはじめ、『自分の親だから・子どもだから』こそ、たまらないことも起こりうるものです。施設介護では家族間で陥りやすいゴタゴタや感情のもつれを、ある意味『ビジネスライク』に他人が引き受けてくれるので、介護する側もされる側も心の負担が少なくなります。また手慣れたプロがやったほうがうまくいくことも多々あります」と述べます。

「孤独は避けるべきではない」では、孤独になれば周囲からいろいろ言われる機会も減るので、いよいよ第2の人生として自分の人生を謳歌し始めるケースもあるといいます。「人と仲良くしなければならない」「うかつなことを言わないように、周囲の人に合わせなければならない」というのは、ある種、わたしたちの勝手な思い込みなのかもしれないと述べます。また、60代以降は「性格の先鋭化」が顕著になると指摘し、「『実はひとりのほうが気楽だった』という人は、もっとひとりを好むようになります。だからこそ、60代以降の人間関係は『したい人だけすればいい』と思います。人とコミュニケーションをとると疲れてしまうならば、無理する必要はないのです」と述べるのでした。

第7章「お金を使うほど幸福感は高まる」の「いくら税金を払ってきたかを計算しよう」では、日本の税金は「年貢」に近いものだと訴えます。元を取ろうとするだけで「迷惑をかけている」と政治家やマスコミが言うからだといいます。「大切なのは『セーフティネット』の存在を知ること」では、日本の福祉は、セーフティネットがしっかりと設定されていることが指摘されます。さまざまな困った状態の人に対する保障や支援の制度がたくさんありますが、そのほとんどは自動的に付与されるものではなく、「知っている人が、手続きをすることによって」受けられる制度がほとんどなのです。著者は、「だからこそ、情報を知っている人だけが、金銭的に貧しくても豊かな老後を送ることができるといっても過言ではありません」と述べています。

「子どもにお金を残すよりも投資」では、日本は、お金持ちであればあるほどに、子どもが「バカ息子」「バカ娘」になりやすいシステムが残っていると指摘します。お金がある家ほど、子どもをエスカレーター式の大学の付属校に幼少期から入学させ、大学まで受験を知らずに育てるケースが非常に多いとして、著者は「結果、ろくに勉強もできず、受験戦争も知らず、競争の経験もないまま大学を卒業し、社会に出ることになります。たくさんお金を払うことができれば、それほどハードな勉強をしなくても、競争の経験をしなくても、ある程度のステイタスを持った大学に進学することが可能なのです。ハーバードやオックスフォード、ケンブリッジに付属高校はないように、世界中の先進国にはこうした現象はありません」と述べます。

「お金はどんどん使ったほうが幸せになれる」では、「認知症やうつ病を防ぎ、毎日を楽しく過ごすためにはどうしたらいいのか」と問いかけ、その1つは、自分の楽しみのためにお金を使うことだと思うとして、著者は「極論と思われるかもしれませんが、日本という資本主義社会に生きている以上、お金は使えば使うほど幸福感が高まります。また、お金を使っている人ほど、周囲から大切にされるのも事実です。高齢になればなるほどに、その兆候は顕著に現れます。お金をもっていれば幸せと思うかもしれませんが、ケチであることがバレたとたんに離れていく人はいっぱいいます。子どもたちだって待っていれば相続財産が転がり込んでくるので、今お金を使ってくれないのなら、寄りつかないということはざらにあります」と述べます。

そして、お金についていろいろと自説を展開した後、著者は「子どもや孫のことを考えるのであれば、財産を残すことよりも、彼らがよりよく生きられる社会を作るために、どんどんお金を使って経済循環をよくすることが必須です。現在でも消費税を上げることで税源不足を補おうという議論が進んでいますが、私自身は、いっそのこと相続税を税率100%にして、高齢者が残した財産はすべて税金にしてもらうほうがいいと思っています。そうすれば、若者の税負担も減るし、何より税金でもっていかれるくらいならと高齢者がお金を使うようになり、景気もよくなるはずですから」と述べるのでした。

第8章「『ピンピンコロリ』への疑いのまなざし」では、突然死を意味する「ピンピンコロリ」について言及されます。いきなり誰にも予兆なく死んでしまうので、周囲の人にお別れもいえず、自分が書きためてきた日記や、こっそりと保存していたパソコンのファイルなども整理することができずに、亡くなってしまうということです。著者は、「たしかに本人は痛みなどを感じずに幸せに死ねるかもしれませんが、周囲にしてみれば心の準備がないので、最もショックを与える死に方でもあります。一方、ガンのような病気の場合は、余命がわかっているからこそ、自分の身辺を整理する時間もあるし、周囲の人が死を受け入れるための時間もあるので、ある意味理想的な死に方ともいえます」と述べています。

ガンは治療さえしなければ、死ぬ1~2か月前まではほとんど症状が出ないといいます。いってみれば苦痛を感じる期間が短いとして、著者は「私の場合は、大勢の人に看取られて同情されながら死ぬのはわずらわしいので、最期は静かな病室で、ひとりで死にたいと思っています。日本では『大勢に看取られて死ぬのが幸せ』との考えがありますが、これは日本人独特のものだと感じます。欧米では家族で看取るという感覚が希薄なので、最期を看取ることをあまり重視しません。死期が見えている末期ガンの患者などの場合は、友人がひとりずつ見舞いにきてゆっくりと話をするのが欧米のスタイルだそうですが、大勢に最期を看取られるよりは、私もこちらのスタイルのほうが望ましいなと思います」と述べます。

「今の時代こそ、嫌われることを恐れてはいけない」では、昔と今の時代で大きく違うのは、介護保険ができたことであると指摘し、著者は「昔は、村八分にされるような嫌われ者でいると、周囲の人のサポートが受けられず、路頭に迷うことがありました。村八分になったおじいさんが、いざ介護が必要になったとき、周囲の人が誰も助けてくれずに困った事態になることも多々ありました。だからこそ、ご近所付き合いが大切になっていたわけです。しかし、今は要介護認定されれば、介護支援を受けることができます。つまり周囲のサポートがなくてもなんとかなるので、『嫌われてもいい』と開き直ることができる時代です」と述べます。

「周囲に合わせなくても、人は生きていける」では、一条真也の読書館『嫌われる勇気』で紹介した精神科医アドラーの理論に基づいたベストセラーが紹介されます。アドラーという人は、「みんなが仲間であり、他人のために役立つような人でありたい」と思う共同体感覚を大切にしてきました。著者は、「こうした共同体感覚を持っていると、他人と違う意見を言っても仲間外れにならないと思えます。この感覚を大切にしているのがアドラーの意見です。一方、日本の共同体は、『周りに合わせないと共同体にはいられない』と思っている人が非常に多いのです。しかし、自分を押し殺してまで、その共同体にしがみつくことが本当に大切でしょうか。

昨年、60歳になりました!

昨年、60歳になりました!

「『できないこと』ではなく『できること』に注目しよう」では、60代頃からぜひ実践してほしいのが、「自分にないもの」を探すのではなくて、「自分ができること」を探すことだとして、著者は「できないことに対してイライラするのではなく、できることに着目したほうが、精神的なストレスもずっと減ります。ただし、『他人よりも優れている人がえらい』という価値観は、もう60代になったら捨てる準備をしてください。できることはオンリーワンでよいのです。逆説的ないい方かもしれませんが、この『他人と比べる価値観』をいち早く捨て、とらわれなくなった人こそが、本当の勝ち組だと私は思います」と述べるのでした。昨年5月10日に60歳となったわたしは、本書の内容の数々に勇気づけられました。中には「本当に大丈夫かな?」と思う箇所もありましたが、最後の「『他人と比べる価値観』をいち早く捨て、とらわれなくなった人こそが、本当の勝ち組だと私は思います」という言葉には深く共感しました。