- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2376 プロレス・格闘技・武道 『2011年の棚橋弘至と中邑真輔』 柳澤健著(文春文庫)

2025.01.12

『2011年の棚橋弘至と中邑真輔』柳澤健著(文春文庫)を読みました。著者は1960年東京都生まれ。ノンフィクションライター。慶應義塾大学法学部卒業後、空調機メーカーを経て株式会社文藝春秋に入社。花田紀凱編集長体制の『週刊文春』や設楽敦生編集長体制の『スポーツ・グラフィック ナンバー』編集部などに在籍し、2003年に独立。著書に、一条真也の読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』、『1964年のジャイアント馬場』、『1984年のUWF』、『1985年のクラッシュ・ギャルズ』、『2000年の桜庭和志』で紹介した一連のプロレス・ノンフィクションがあります。

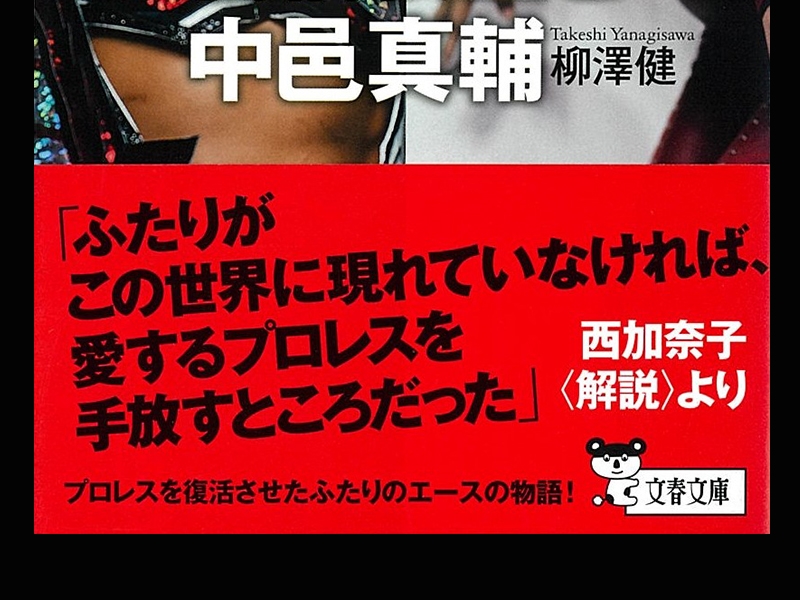

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、本書の主人公である棚橋弘至と中邑真輔の顔写真が使われ、帯には「ふたりがこの世界に現われていなければ、愛するプロレスを手放すところだった」という文章が作家の西加奈子の〈解説〉より引用されています。また、「プロレスを復活させたふたりのエースの物語!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー裏表紙には、「2000年代半ば、プロレスは危機的な状況にあった。アントニオ猪木の『プロレスは最強の格闘技である』というテーゼは、総合格闘技の登場で説得力を失った。新日本プロレスの二人のエース、棚橋弘至と中邑真輔はまったく異なる方法論でプロレスの復権を目指す。彼らが歩んだ果てしなく続くイバラの道とは!?」と書かれています。

また、アマゾンには以下の内容紹介があります。

「2000年代半ば、危機的な状況にあった新日本プロレスの人気が復活するためには、多大なる努力と、長い時間が必要であり、常にその先頭に立っていたのが、ふたりのエース、棚橋弘至と中邑真輔だった。総合格闘技とは異なるプロレスの魅力をアピールして、新しいファンを呼び込もうとする〝100年にひとりの逸材〟、棚橋弘至。総合格闘技と関わることで、プロレスの強さを見せつけようとする〝キング・オブ・ストロング・スタイル〟こと中邑真輔。まったく異なる方法論を持つふたりのライバル関係は、2011年に転機を迎える。棚橋弘至が断然たる新日本プロレスのエースとなり、中邑真輔はエースの座から追い落とされてしまったのだ。だが、中邑真輔の真の魅力が開花するのはここからだった――。棚橋は言う。『僕が太陽なら、中邑は月のような存在だった。ふたりのうちどちらかが欠けても、いまの新日本プロレスはなかった。棚橋と中邑は一対の存在なんです』と。新たなプロレスの世界を作った、『太陽と月』の物語を丹念に描く」

本書の「目次」は、以下の通りです。

第1章 ターナー・ザ・インサート

第2章 王国の破壊者

第3章 スキャンダル

第4章 優しいアマチュアレスラー

第5章 若き王者の誕生

第6章 ストロングスタイルという幻

第7章 リベンジマッチ

第8章 猪木との訣別

第9章 愛してます

第10章 平成のベストバウト

第11章 エースはひとりだけ

第12章 CHAOS

第13章 2011

第14章 イヤァオ!

第15章 別れ

「エピローグ」

「あとがき」

「文庫版のためのあとがき」

「引用・参考資料」

解説(西加奈子)

第1章「ターナー・ザ・インサート」の「常識を覆された試合」には、プロレスには時代にふさわしいヒーローが存在するとして、以下のように書かれています。

「戦後間もない1950年代には、元・大相撲関脇の力道山が、卑怯な外国人レスラーを必殺の空手チョップで叩きのめして、敗戦に打ちひしがれた日本国民を勇気づけた。高度経済成長が続いた1960年代には、外国人よりも大きく立派なジャイアント馬場が、16文キックや椰子の実割りを披露して、お茶の間の人気者となった。石油ショックと公害に苦しむ1970年代には、ハンサムで美しい肉体を持つアントニオ猪木が、ジャイアント馬場が頼みとするNWAやモハメド・アリが持つボクシング世界チャンピオンという権威に敢然と立ち向かい、革命に挫折した失意の若者たちを大いに慰めた。そして日本経済が頂点へと向かう1980年前半、新日本プロレスに彗星のごとく登場したのはタイガーマスクだった」

「ヤングライオン」では、棚橋弘至がデビューした1999年10月の段階では、武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の闘魂三銃士が新日本のトップを張っていたことが紹介されます。その中でも、抜群のスター性を持っていたのが武藤でした。身体が大きく、華やかで、その上、スパーリングでも誰よりも強かったといいます。デビューしてから間もなく、棚橋は武藤の付け人になりました。圧倒的なオーラの持ち主で、どの会場でもすぐにファンに囲まれてしまう武藤は自分にしか興味がないタイプでした。棚橋は、「武藤さんからじゃ、企業秘密だから俺はプロレスを教えない。アドバイスもしないよと言われました。ですから、何も教えてもらっていません。唯一教えてもらったのがスターとしての振る舞い方。武藤さんは僕にこう言いました。ファンがサインを求めてきたら、お前が断れ。その時に俺が『いいよ、書いてやるよ』と言えば、俺の株が上がるだろうって(笑)」と語っています。

第2章「王国の破壊者」の「異常な試合」では、90年代の新日本プロレス黄金時代は、70年代に猪木が作り出した「ストロングスタイル」「キング・オブ・スポーツ」「プロレスは最強の格闘技である」というイデオロギーから離れ、エンターテインメントを追求することによって築き上げられたことが指摘されます。80年代後半にガタ落ちした新日本プロレスの人気が復活するためには、猪木の不在が不可欠だったのです。ところが1995年、参議院選挙に落選した猪木が戻る場所は新日本プロレスしかなかったとして、著者は「闘魂三銃士をトップに据えて人気の頂点を迎えようとしていた新日本プロレスに、50歳を過ぎたプロレスラーの居場所などあろうはずもないが、賢明なる坂口征二社長は、創業者のプライドを傷つけるようなことは決してしなかった」と述べています。

「オーナーからの宣戦布告」では、猪木が新日本プロレスの1・4東京ドーム大会で橋本真也と対戦することが決まっていた小川直也にシュート指令を出したことが紹介されます。危機的な状況にあるUFOを盛り上げるために、そして小川直也というプロレスラーの価値を上げるために、敵地のリングで橋本真也を叩きのめせということでした。小川は、猪木の命令に従うほかありませんでしたが、新日本プロレス関係者の憎悪は実行犯の小川直也よりもむしろ、うしろで糸を引いたアントニオ猪木に向けられました。激怒した坂口征二と長州力は「今後二度とUFOには関わらない」と宣言。棚橋は、「もし、あんな試合をアメリカでやったら、レスラーはクビですよ。二度とリングには上がれない。でも猪木さんはそれを強引に通してしまう」と語ります。著者は、「創業者であり、オーナーであり、大株主でもある猪木は新日本プロレスの神である。絶縁などできるはずもない。そのことがわかっているからこそ、猪木は強権を発動したのだ」と述べています。

「オーナーの異常な批判」では、小川が橋本にシュートマッチを仕掛けた1999年1月4日の東京ドームで、武藤敬司がスコット・ノートンを破り、2度目のIWGPヘビー級王者となったことが紹介されます。その後約1年間、武藤がメインイベントでしっかりとしたプロレスを見せてくれたお蔭で、新日本プロレスのバランスはかろうじて保たれたのでした。しかし、1998年から1999年にかけては日本の総合格闘技が躍進を遂げた時期でもあったとして、著者は「桜庭和志がPRIDEでカーロス・ニュートンやビクトー・ベウフォート、ホイラー・グレイシーを次々に破り、佐山聡が去った修斗も、佐藤ルミナや桜井“マッハ”速人、宇野薫が人気を集め、ついにブレークを果たした」と述べています。

「格闘技路線」では、「PRIDE GP 2000」開幕戦が取り上げられます。これは、PRIDEがフジテレビで放送された最初の大会でした。「炎のファイター~INOKI BOM-BA-YE~」のオーケストラバージョンで入場する“猪木イズム最後の継承者”藤田和之の活躍は、地上波テレビで大々的に伝えられました。同年6月、猪木はPRIDEのエグゼクティブ・プロデューサーに就任。新日本プロレスのオーナーが、ライバルである総合格闘技団体の象徴になったと指摘し、著者は「ボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリとリアルファイトの異種格闘技戦を戦った猪木には、自分は一介のプロレスラーではなく、総合格闘技の元祖だという自負がある。その自負を、PRIDEはちゃっかりと利用する。猪木をエグゼクティブ・プロデューサーに迎えることでPRIDEは次のように主張することが可能になった。『アントニオ猪木の異種格闘技戦は、UWFを経てついに総合格闘技のPRIDEに辿り着きました。かつてアントニオ猪木やUWFに夢を見たプロレスファンの皆さん、プロレスの進化形であるPRIDEをどうぞ見にきて下さい』」

第3章「スキャンダル」の「猪木問答」では、アントニオ猪木の「俺は、プロレスと格闘技を区別したことはない」という言葉が紹介されます。しかし、武藤敬司は「プロレスは芸術であり、試合は作品である。格闘技とはまったくの別物」と言いました。オーナーである猪木の介入によって、2000年代前半の新日本プロレスには「プロレスだか総合格闘技だかわからないような、中途半端な試合」(棚橋弘至)が数多く生まれました。著者は、観客の心に響く作品を作り出そうとするアーティストが「俺はプロレスがやりてぇんだよ」と言い残して新日本プロレスを去ったのは必然であると指摘し、「猪木さんのプロレスはコテコテのアメリカン・プロレス。外国人に痛めつけられておいて、最後は卍固めや延髄斬りで倒す。現役時代の猪木さんはプロレスの社会的地位を上げようと異種格闘技路線に走り、引退後は総合格闘技ブームに乗ろうとした。そんな猪木さんに武藤さんは不満を持ったんです。自分だって散々アメリカン・プロレスをやってきたくせに、俺たちのプロレスを否定するのか、と」という棚橋の発言を紹介しています。

第4章「優しいアマチュアレスラー」の「90年代のプロレス黄金時代」では、本書のもう1人の主人公である中邑真輔が登場します。中邑がプロレスの深みにはまっていった1990年代前半は、60年以上におよぶ日本プロレスの歴史の中でも不思議な時代でした。日本テレビの「全日本プロレス中継」はすでに深夜の時間帯へと追いやられ、テレビ朝日の「ワールドプロレスリング」も土曜夕方から深夜への転落を余儀なくされていました。原因は、もちろん視聴率の低迷です。著者は、「力道山、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、そしてタイガーマスク。結局のところ、一般大衆を魅了し、テレビで高視聴率を獲得する能力を持つプロレスラーはこの4人だけだった。馬場と猪木が衰え、タイガーマスクがわずか2年半弱で引退すると、プロレスがご流伝タイムで高視聴率を獲得することは不可能になった」と述べています。

テレビの放映権料に頼れなくなったプロレス団体は、巨大なイベントを開催して興行収入の増加を図りました。真っ先に東京ドームを使用したのは1989年4月の新日本プロレスでした。メインイベントはアントニオ猪木対ソ連の柔道家ショータ・チョチョシビリ。同年11月には、前田日明のUWFがやはり東京ドームで「U-COSMOS」を開催、翌90年の新日本プロレス「スーパーファイトIN闘強導夢」にはジャンボ鶴田、天龍源一郎らの全日本プロレス勢が参戦して大いに話題を呼び、1991年8月には、真夏の祭典「G1クライマックス」の第1回が行われました。全日本プロレスの日本武道館興行もことごとく超満員を記録、1994年は全日本女子プロレスまでもが東京ドームでオールスター戦を開催しました。著者は、「お茶の間から遠く離れたところで、1990年代のプロレスは熱く燃えさかっていたのだ」と書いています。

第6章「ストロングスタイルという幻」の「棚橋のジェラシーと計算」では、中邑真輔、23歳9カ月という最年少記録、デビューからわずか1年4カ月という最短記録でIWGPヘビー級王者となったことが紹介されます。猪木の後押しで総合格闘技の試合にも出場する中邑は“新日本プロレスの救世主”として期待されました。甘いマスクで背も高く、大学までアマチュア・レスリングに打ち込み、プロレスと総合格闘技の両方をこなす中邑は、プロレス新時代の申し子でした。しかし、観客は若き王者の誕生を歓迎しませんでした。棚橋は、「単純に出世が早すぎたんです」と説明します。彼は、「新日本プロレスの選手たちは、中邑に嫉妬するというよりも、むしろ同情的に見ていました。デビューしていきなり海外に格闘技修行に行かされたり、格闘技の試合に出場させられたりで大変だな、と。ヤングライオンの時間がほとんどないまま、ファンの支持を得る前にIWGPヘビー級のベルトを巻いてしまったことは、中邑にとっていいことでは決してなかった。良い試合は、ファンの声援があって初めて生まれるからです」とも語っています。

「ファンを取り戻すために」では、中邑真輔とは別の意味で棚橋弘至が孤独だったことが指摘されます。棚橋は、「1990年代は、3000円のチケットを1枚買えば、武藤敬司も蝶野正洋も橋本真也も見ることができた。でも、橋本さんも武藤さんもいなくなって、全員を見ようと思えば3枚のチケットを買わないといけない。ファンが減るのは当然でしょう。プロレスは格闘技人気に押されて衰退したという記事をよく見かけますが、本来、格闘技とプロレスはまったく違うジャンルです。現役の僕が言うべきことではないかもしれませんが、要するに当時の新日本プロレスが面白くなかっただけ」と喝破します。また、棚橋は「プロレスを好きになって以来、僕の人生は楽しくなった。プロレスには格闘技とは違う魅力があると、ずっと思っていました。プロレスは、相手に散々痛めつけられて、そこからいかに立ち直るかを見せる泥くさい競技です。攻めてばかりのレスラーにはファンの声援は集まらない。相手に散々やられておいて『棚橋、がんばれ!』というファンの気持ちを引き出すことが重要なんです」とも語っています。

第8章「猪木との訣別」の「人間そのものを競いあうプロレス」では、棚橋弘至の「結局、プロレスというビジネスはお客さんが呼べるか。グッズが売れるか。ぶっちゃけ、ビジュアルが大事なんです。強いだけじゃダメ。猪木さんも藤波さんもかっこいい。武藤さんも蝶野さんも見た目がいいし、橋本さんは愛嬌がある。トップじゃなくても、イベントをやれば人が集まる選手、グッズが売れる選手とそうじゃない選手がいる。ルックスや愛嬌、そして人間性が関わってくる。僕はプロレスを“競技”と呼んでいます。まさに技を競いあっているからです。でも、それ以上に僕たちは人間を競いあっている。人間の優劣が、わずか10分、15分で決められてしまう。決めるのはお客さんです。プロレスは勝者にも敗者にも光が当たる特殊なジャンルですけど、一方ではものすごく残酷なもの。人間そのものを比較されてしまうから」という発言が紹介されます。これは、プロレスの本質を語った名言であると思います。

「止まらない人気凋落」では、アルティメット・ロワイヤルに代表されるアントニオ猪木の思いつきは、新日本プロレスには少しも貢献せず、逆にプロレスへの信頼を失わせるばかりであったことがしてきされます。その一方で、世界一のプロレスラーは自分であり、プロレスをわかっているのは自分だけだと考える猪木は、新日本プロレスのレスラーを信頼しませんでした。著者は、「猪木がハプニングを提供し、サプライズを仕掛けて観客を驚かせて会場を満員にする。記者たちは猪木のアイディアに感嘆し、猪木にコメントを求めて群がる。これが猪木の理想だ。だが、現実は猪木の理想通りにはまったく動かず、猪木が主導するマッチメイクは混迷を極めた」と述べます。転機が訪れたのは、2005年11月でした。猪木が、所有していた新日本プロレスの2万7800株(全体の51.5パーセントにあたる)を、ゲームソフト制作会社のユークスに売却したのです。PRIDEおよびK-1と手を切り、自ら日本テレビと組んで開催した「INOKI BOM-BA-YE 2003」が大赤字となり、選手へのギャラの支払いが滞ったことで猪木は格闘技界での信用を完全に失い、猪木事務所の経営状態は急速に悪化したのでした。

第9章「愛してます」の「棚橋、アメリカへ」では、ユークスの子会社となった新日本プロレスはアントニオ猪木の思想を否定して、新たなる価値観を打ち出していかなくてはならなかったことが紹介されます。そのとき、主役にふさわしいレスラーは、“選ばれし神の子”中邑真輔ではなく、猪木のプロレスから最も遠く離れた棚橋弘至しかいませんでした。第11章「エースはひとりだけ」の「脱ストロングスタイル」では、棚橋について、著者は「チャラくて、自己中心的で、ナルシスティックで、かつ親しみやすく、セクシーで、女性にも子供にも好まれるヒーロー。棚橋弘至が提示するチャンピオン像とは、このようなものだ。ストロングスタイルというイデオロギーを信奉する新日本プロレスの中にあって、棚橋弘至は圧倒的に異質な存在であり、だからこそ、古いファンからのブーイングを受け続けた。だが、誰よりも深く新日本プロレスを愛する棚橋は、ブーイングを受けつつも、自ら先頭に立って会社を再建するという決意を固めていた。残酷な流血戦や、後味の悪い遺恨試合は必要ない。女性や子どもが見てくれないからだ」と述べています。

棚橋は、「ストロングスタイルは前世紀の遺物であり、21世紀の新日本プロレスは、観客が楽しい記憶を持って帰れるハッピーエンドのプロレスを提供するべきだ」と考えていました。そんな棚橋について、著者は「創業者の思想を完全否定して、まったく新しい思想を提唱する。棚橋弘至は思想家であり、革命家であり、扇動者であり、それゆえに孤独だった」と指摘します。棚橋は、「僕は、いちばん最初にストロングスタイルを捨てることを決めた」と述べ、「ストロングスタイルはただの文字だよ。呪いだよ」とあえて発言しました。2007年頃、棚橋は「猪木さんはもういないから、そろそろ取っていいんじゃないですか?」と言って、道場の正面に飾ってあった新日本プロレス創始者、アントニオ猪木の特大パネルを外してしまいました。一般的には「棚橋が外した」ということになっていますが、実際に外したのは小林邦明にようですが。ちなみに、 ブログ「アントニオ猪木をさがして」で紹介した2023年公開の映画には、猪木の死後に棚橋が猪木のパネルを道場に飾り直すシーンが登場します。

「100年に一人の逸材」で、著者はこう述べます。

「“100年に一人の逸材”が、棚橋の自己発信であることは画期的だ。“燃える闘魂”アントニオ猪木,“革命戦士”長州力、“黒髪のロベスピエール”前田日明、“青春のエスペランサ”髙田伸彦など、プロレスラーのキャッチフレーズは通常、テレビ局の中継アナウンサーあるいはディレクター、新聞記者、雑誌記者、もしくはフロントスタッフがつける。プロレスラーがキャッチフレーズを自分自身でつけるなど、前代未聞だろう。棚橋はプロレスラーであり、プロレスの現状を解説するジャーナリストであり、その上、自分でキャッチフレーズを考案するコピーライターでもあるのだ」

第12章「CHAOS」の「真のエースを決める戦い」では、棚橋弘至が観客に提示したのは「プロレス再生の物語」であったことが指摘されます。新日本プロレスは、アントニオ猪木が提唱した「プロレスは最強の格闘技」というファンタジーを長い間継承してきましたが、総合格闘技の登場以後、プロレスを最強の格闘技と考える人間はひとりもいなくなりました。著者は、「親会社がユークスに代わり、社長がアントニオ猪木の娘婿サイモン・ケリー猪木から生え抜きの菅林直樹に代わると、新日本プロレスは今度こそアントニオ猪木の色を消しにかかった。古い思想を否定し、新しい思想を提示しなければ、次の時代は決して訪れない。新日本プロレスが新たなる思想を必要としていた時に、棚橋弘至は誰よりも早くから猪木の思想を否定し、愛とハッピーエンド、そしてプロレス再生の物語を提示した」と述べています。

そのとき、中邑真輔はどうだったのか? 棚橋を先頭にエンターテインメントの方向に突っ走っている新日本プロレスの中で、中邑は新日本プロレスの社風あるいは伝統、核になる部分、格闘技的な説得力の部分を担うべきだと思ったそうです。他にできる人間がいなかったからです。中邑は、「必然的に、僕はアントニオ猪木さんとストロングスタイルについて、もう一度、深く考えることになったんです。猪木さんのやり方は、試合中に何かを仕掛けることで、相手にエマージェンシー、危険信号を出させ、生の感情を引きずり出すというもの。リアリティ、本物の感情、本物の技術が存在するからこそ、猪木さんの試合はお客さんの心に響くんです。本物の技術を用いて、自分の感情をプロレスの試合に落とし込むこと、それがストロングスタイルなんです。僕の解釈では。以後、僕は試合の中で実験するようになりました。序盤にちょっとしたこと、本能的なものを刺激するように仕掛けると、途端に毛色の変わった試合になるんです」と語っています。

第13章「2011」の「東日本大震災」では、大衆文化としてのプロレスが果たす役割は時代によって異なると指摘し、著者は「1990年代の闘魂三銃士は、日本経済が最後の輝きを見せる中、80年代にタイガーマスクに夢中になった子供たちが大人になり、自由に使えるカネを自分のファンタジーに存分に投じることのできた豊かな時代のヒーローだった。2000年代、日本経済が苦境に陥ると、人々は総合格闘技のリアリズムを求めた。プロレスは魅力を失い、新日本プロレスは倒産寸前に追い込まれた。だが、経済不況が長引くと、未来に希望よりもむしろ不安を抱える者が増えた。2011年に日本を未曾有の大災害が襲うと、傷ついた人々はハッピーエンドのプロレスを求めた」と述べています。

「メキシコのマイケル・ジャクソン」では、メキシコ修行から帰って来た中邑が変身したことが紹介されます。中邑は「IWGPヘビー級のベルトを巻いて、新日本プロレスの社風であるストロングスタイルを守っていかないといけない、という呪縛がこの時に解けた。誰かに解いてもらったわけではなく、自分自身で解くことができたんです」と語っています。棚橋は「中邑はメキシコで色物に振り切った」と見ており、「メキシコから帰ってくると、中邑は試合の途中に気持ち悪い動きを入れ始めた。“クネクネ”と命名したのは僕です。中邑は“あれは脱力です”と理論武装してましたけど、要するにファンに突っ込みどころを提供した。ファンとの距離感も変わりましたね。『応援したかったらしろよ』という突き放したスタンスから、もっとファン寄りになった。IWGPから外されて、自由に戦えるようになったんでしょう。総合やレスリングの色に固執しなくなり、ファンが安心して中邑に乗れるようになってきた」と分析します。

また、棚橋は変身した中邑について「ひとことで言えば、プロレスを楽しみ始めたということだと思います。もともと中邑はマイケル・ジャクソンやヒップホップが大好き。ダンスの素養もあって、控室で踊っているところを見たことがありますよ。自分が好きなものとプロレスを合体させれば、楽しくなるのは当然でしょう」と語っています。この頃から中邑は“キング・オブ・ストロングスタイル”と呼ばれるようになりますが、これはマイケル・ジャクソンの“キング・オブ・ポップ”から来ているそうです。新日本プロレスの古参レスラーである永田裕志も、「中邑が低迷していたとは思わないけど、爆発するきっかけになったのはメキシコ遠征でしょうね。独特のファッションやアクション、あれはマイケル・ジャクソンですよ。レスリング、ストロングスタイル、リアルな強さ、そういうものを積み重ねながら、独特のキャラクターを身に纏って大化けした。下地がしっかりとあったからこそ爆発したんです。レスラーがそこまで行くのは、やっぱり時間がかかる。我々プロレスラーはアーティストですから」と語っています。

「中邑真輔の覚醒」では、2011年、中邑真輔がストロングスタイルの呪縛を解き放ち、自分自身のスタイルを確立したことで、新日本プロレスは2人のスターを得たことが指摘されます。著者は、「棚橋弘至が新しい観客を連れてくる。会場にやってきた観客に、中邑真輔が危険で蠱惑的なプロレスを披露して夢中にさせる。役割の異なるふたりのスターが並び立った時、新日本プロレスの新たなる黄金時代が幕を開けた」と述べます。棚橋の立命館大学プロレス愛好会の先輩だったユリオカ超特Qは、「棚橋はずっと、中邑にプロレスのうまさでは負けていないと言っていました」と証言しています。彼はまた、「プロレスの試合の組み立て、相手をコントロールする部分では自分のほうが明らかに勝っていると。でも、中邑がクネクネして、いい試合を連発するようになった時、棚橋は僕にこう言いました。『中邑に、いい試合部門でも敢闘されちゃったら、僕はどうしたらいいんですか。そこは僕が受け持ってきたんですから』って。冗談っぽく言っていましたけど、本音でしょうね」とも語っています。棚橋の言葉はもちろん本音でした。

第14章「イヤャオ!」の「総合格闘技のレジェンド」では、2013年1月4日に東京ドームで、IWGPインターコンチネンタル王者の中邑真輔が、総合格闘技のレジェンドである桜庭和志の挑戦を受けたことが紹介されます。著者は、「いま新日本プロレスにやってくる若い観客は、プロレスが総合格闘技とは別物であることを理解している。プロレスが一種のアートであり、パフォーマンスであり、エンターテインメントであるという前提の上で、強靭な肉体がぶつかり合う迫力を楽しみ、生命の危険さえ感じる技のスリルを味わう。ディズニーランドに日常を持ち込むのが野暮であるように、『プロレスは格闘技じゃないよ』と言いつのるのは野暮だ。プロレスとは、観客の心をどちらが支配するかを競う、精神世界の戦いなのである」と述べます。中邑は、「闘うことによって感情を表現し、メッセージを伝える。プロレスラーという職業は、一見、シンプルな構造に見えて、実は自分の生き様が反映される複雑な創作活動です。難解だけど、究極の表現、芸術なんじゃないかと僕は思っています」と語ります。このときの桜庭戦で、中邑の「イヤャオ!」が定着したとされます。棚橋は、「イヤャオ!」によって中邑はまったく別のレスラーになったと言いました。

「プロレスは即興の芸術」では、中邑はプロレスという文化が世界中に届くことを指摘し、「考えてみれば、人類のどの文明にも、音楽、踊り、相撲という文化は必ずある。人間が本能的に求めるものなんでしょうね。僕はプロレスを、即興の芸術だと思っています。芸術とは、一般的なコミュニケーションを越えて人の心に訴えかけるもの。戦う姿勢や自分の感情をお客さんに伝えるプロレスは、言葉を超えて世界中の人たちに届くんです」と語っています、これは、わたしの言う「宗遊」に通じる世界ではないかと思います。また、中邑の思想はグローバルですが、ロサンジェルス、ブラジルのマナウス、平壌、パラオ、メキシコ、シチリア、ミラノ、フロリダ、オーストラリアのアデレード、ロンドン、トロント、ニューヨーク、フィラデルフィア、台北、シンガポール……彼は世界各地で実際にプロレスや格闘技の試合をした経験を持っています。

第15章「別れ」の「2年4カ月ぶりの対戦」では、2014年1月4日、東京ドーム大会が取り上げられます。3万5000人の観衆をのみ込んだこの日の東京ドームのメインイベントは、四半世紀の歴史を持つIWGPヘビー級選手権試合ではなく、中邑真輔のベルトとも言うべきIWGPインターコンチネンタル選手権試合でした。中邑の相手は、オカダカズチカ。王者・中邑の登場シーンでは、ドーム内部に“KING OF STRONG STYLE”の文字が浮かび上がりました。著者は、「アントニオ猪木にリング上でリンチされ、会社自体もボロボロにされ、一発殴ってやらないと気がすまないと猪木に挑戦状を叩きつけた男は、外国人女性ダンサーと身体を絡ませつつ、“キング・オブ・ストロングスタイル”と呼ばれていた。いまやストロングスタイルは猪木のものではなく、中邑真輔のものなのだ。中邑は、さぞかし痛快だったに違いない」と書いています。

「感傷的な一夜」では、中邑が新日本プロレスからWWEへ移籍する中邑を棚橋が見送るくだりがセンチメンタルに書かれています。著者は、「プロレスラーがリング上で自分の感情を爆発させることを“ファイヤー”と呼ぶ。自分の感情を燃え立つ炎として表現することのできる人間。それこそが優れたプロレスラオなのだ。『お前、アメリカでもがんばってこいよ』と棚橋が小声で告げた言葉にも、棚橋の肩に置かれた中邑の両手にも、真実と虚構が混ざり合う、複雑な感情が込められている。感傷的な一夜が終わり、ふたりのプロレスはこれからも続いていく。行き着く先は、まだ誰も知らない」と書いています。そして、「エピローグ~その後のふたり」の最後に、著者は「新日本プロレス復活の立役者となり、歴史に名を残した棚橋弘至。自由を求めて海を渡り、WWEで世界的な評価を得た中邑真輔。ふたりの偉大なレスラーがいたことは、日本のプロレスにとって幸いだった。いや逆に、日本のプロレスは棚橋弘至と中邑真輔を生み出すだけの底力を持っていた、と言うべきなのかもしれない」と述べるのでした。

「あとがき」で、プロレス業界での新日本プロレスの立ち位置はアニメーション業界でのスタジオジブリに近いと指摘し、著者は「企業規模はWWEやディズニーとは比較にならないが、断然たる業界ナンバー2であり、クオリティにおいては、むしろナンバー1よりも高い評価を得ている。ではなぜ、新日本プロレスはWWEに唯一対抗できる力を維持しているのだろうか? 私の考えでは、アントニオ猪木、佐山聡、そして棚橋弘至という3人の革命家が存在したからだ」と述べます。著者の代表作といえば、『1976年のアントニオ猪木』ですが、著者は「結局のところ、私はこの十数年、アントニオ猪木が生み出したファンタジーについて書き続けてきたのだろう。アントニオ猪木のストロングスタイルからUWFとPRIDEが生まれ、ストロングスタイルを捨て去ることで新日本プロレスは再生した。サーガのひとつの終着点が本書であり、もうひとつの終着点が『2000年の桜庭和志』だ。アントニオ猪木というレスラーの大きさを思わずにはいられない」と述べるのでした。

このように、本書の最後の最後で著者はアントニオ猪木を持ち上げていますが、本書全体を通じては猪木への批判が満載でした。わたしは根っからの猪木信者なので、猪木を否定した棚橋弘至を認めていません。では、なぜ本書を読んだのかというと、中邑真輔について書かれていたからです。アマチュア・レスリングの実力に裏付けされた中邑のプロレスは認めているのです。棚橋が憧れた武藤敬司にしても柔道の実力者でしたし、格闘技のバックボーンを持たない棚橋のプロレスはどうしても学生プロレスの延長としての軽さを感じてしまいます。映画「アントニオ猪木をさがして」で棚橋が猪木のパネルを新日本プロレスの同情に戻すシーンに象徴されているように、時代は猪木的なものを求めているように思います。もちろん、アルティメット・ロワイヤルをはじめとした猪木の思いつきによる珍企画の罪はありますが、基本的に「俺は、プロレスと格闘技を区別したことはない」という猪木の言葉を、わたしは支持します。