- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2411 哲学・思想・科学 『独断と偏見』 二宮和也著(集英社新書)

2025.08.03

『独断と偏見』二宮和也著(集英社新書)を読みました。著者は言うまでもなく国民的アイドルグループ「嵐」のメンバーであり、俳優としても大活躍してます。このたび、一条真也の読書館『ラストインタビュー 藤島ジュリー景子との47時間』で紹介した本を読んで「嵐」というグループに興味が湧いたので、本書を読んだ次第です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の上半身の写真が使われ、「一途に向きあった100の問い。最新の‟ニノ流哲学”がここに。」と書かれています。カバー前そでには、「俳優やアーティストとしての表現のみならず、二宮和也が発信する独創的な言葉の力には定評があります。その最新の〈哲学〉を言語化すべく、10の四字熟語をテーマに計100の問いと向きあいました。ビジネス論から人づきあいの流儀、会話術から死生観にいたるまで、「独断と偏見」にもとづいて縦横無尽に語りおろします。エンターテイナーとしての思考が明かされると同時に、実生活に役立つ働きかたの極意や現代を生きぬく知恵が凝縮。世代や性別を問わず、どのページを開いても人生のヒントが見つかる新しいかたちのバイブル的一冊」と書かれています。

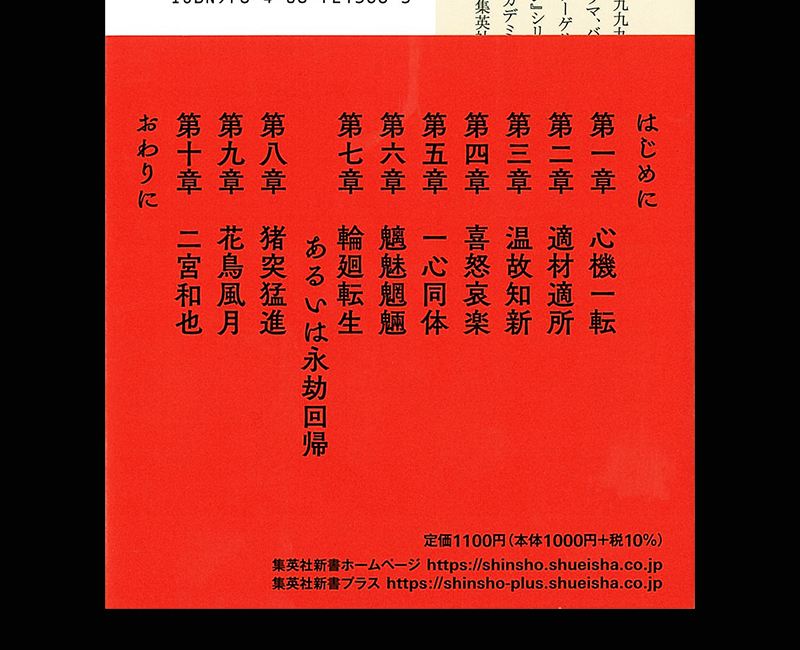

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンには「著者コメント」として、「最初に“新書で”というお話をいただいたとき、単純に写真ナシで文字だけという形態が自分にとっては新しい試みで面白そうだな、と。また、学問やビジネス向けのイメージが強い新書そのものの枠を広げて、読者層を厚くしたいという意図もいいなと思いました。さまざまなテーマについて自由に話しています。ぜひ読んでみてください」とあります。

本書の「目次」は、以下のように構成されています。

「はじめに」

第一章 心機一転

第二章 適材適所

第三章 温故知新

第四章 喜怒哀楽

第五章 一心同体

第六章 魑魅魍魎

第七章 輪廻転生あるいは永劫回帰

第八章 猪突猛進

第九章 花鳥風月

第十章 二宮和也

「おわりに」

「編集者によるあとがき」

第一章「心機一転」の「【008】家族を養うため、社会に属するため、自分を磨くためなど、さまざまな理由で人は働く。自身はなんのために働いているのか?」という問いでは、著者は「結果として自分のためにはなっているんだろうけど、僕がずっとやってきたことが、ほぼほぼ人のためになっていたらいいなと思っています。この業界は皆そうだと思うけど、その求められているもののなかの数パーセントに、こういった表現もあるんだよって自分たちがやりたいことや時代のトレンドを織りこんで表現していた。それを20年以上続けてきた。だから、人が喜んでくれるための人生なんだろうなと思っている。100パーセントって言っていいくらい、「自分のため」をシャットアウトしてきたから。この先もずっと人のために働くだろうし、むしろそうじゃないとできないんじゃないかなと思う」と答えています。

第二章「適材適所」の「【013】トーク番組などでも、ひとことで場の空気や流れを変える“ゲームチェンジャー”っぷりがたびたび見られる。その極意とは?」という問いには、著者は「トークの内容で言えるのは、じつは真面目な話はそんなに語れないってこと。もっと言うと、どんなにカリスマ的な人が、どれだけ大切なことを話していても、真面目なことは1時間も2時間も聞き続けられない。頭に入らなくなるものなんだよ。だから、どこかで“ちゃんとしていない話”やバカみたいな笑いを入れる。そうすることで大切なことがより印象に残る。それが、自由にやっているように見えて、じつは計算したなかでの自由なんでしょうな(笑)」と答えます。これは、よく講義や講演や講話をする機会のあるわたしにも思い当たるところが多かったです。

「【016】もし、企業の採用試験の面接官だとしたら、どのような質問を?」という問いでは、著者は「ひと通り雛型のことを聞いて、最後に『何か聞きたいことはありますか?』って聞く。なんか、その答えにこそ人間性が出ると思っているから。どれだけ自分がその会社に入りたくて、どれだけ持っている能力がその会社にマッチしているかを言いたい気持ちはわかる。ただ、最後に言いたいこととして自分のプレゼンをする人は、僕は通さないかもね。僕が受ける立場だったら、その面接官に『なぜこの会社に入りたいと思ったんですか?』って聞く。私にこの会社のいいところを教えてもらいたいです、って。必要なことだと思うんだよね。その会社に愛情を抱くっていう意味でも」と答えるのですが、この回答には唸りました。わが社の最終面接でわたしが思っていたこととまったく同じだったからです。「あなたの強みは?」とか「学生時代に打ち込んできたことは何ですか?」といった一般的な質問よりも、「なぜこの会社に入りたいと思ったんですか?」の方が的確な問いであるに決まっています。

「【020】数年後に『勤続』30年を迎える。『定年』という概念は? 65歳までの雇用確保が義務化され、70歳までの引き上げも視野に。超高齢化社会における“引き際”とは?」という問いには、著者は「ひとつ大きなテーマとして思っているのは、『これが遺作です』と言って終わりたい、ってこと。諸先輩方を見ていると、『結局、これが最後の作品になりました』っていうのが寂しいというか。まだずっと観ていたかったな、惜しい人を亡くしたなっていう感情ばっかりになっちゃうから。それがやっぱり寂しくて。僕は、『自分は役者人生、これで死にますので。これが遺作となります』っていうのを自分で決めて、ちゃんと用意できる人間になりたい。観ている人にも、そのつもりで観てもらいたい。これが理想」と答えます。わたしは、わが魂の義兄弟である宗教哲学者の鎌田東二先生のことを想いました。今年の5月30日に亡くなられた鎌田先生は、一条真也の読書館『日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史』、『日本人の死生観Ⅱ 霊性の個人史』で紹介した2冊の本を遺作として遺されましたが、最高にカッコいいと思いました。

第四章「喜怒哀楽」の「【034】“人の幸せを喜べない”といった酷い感情も存在する。エンターテインメント界の第一線で活躍する人たちからは、なぜそのような負の感情があまり感じられないのか?」という問いでは、著者は「それは、ずっと感情をコントロールする仕事をしているからじゃない? お芝居もバラエティも全部そうでしょ。感情論に基づいて、感情の流れを考える仕事だから。役者の職業病みたいなものだよ。現場ではめちゃくちゃしゃべって笑いを取る芸人さんが家では無口、みたいなのと近い。仕事で感情を触っちゃっているから、感情が漏れ出ないんじゃないかな」と答えています。これは芸能人という仕事の本質を示した言葉であると思いました。俳優にしろ、タレントにしろ、確かに自身の感情をコントロールする仕事です。「感情労働」という仕事があり、いつも笑顔でいなければならない飛行機のCAなどが代表例であると言われますが、芸能人は「感情コントロール労働」と言えるかもしれませんね。

「【039】自身のメンタルケアは意識している?」という問いでは、著者は「僕はどちらかと言うとエゴサーチをするし、しなきゃいけないと思っている人間。アクスタ(アクリルスタンド)ひとつ出すにしても、Xやラジオでバンバンやりとりして、自分のコミュニティーがどういう盛り上がりをしているのか探さなきゃいけないと思っている。そうじゃないと、自分だけがノリノリで出しても売れないよ。皆の需要がどこにあるのか、どこにないのか、徹底的に探すために徹底的にエゴサーチをするわけ。よくエゴサーチは危険だって言われるけど、僕は見方が違っているのかもしれないね。そもそも僕は僕に興味がないから自分の評価を気にしていなくて、そこでどんなにネガティブな意見があっても打ちのめされたりしないんだよね」と答え、さらに「メンタルが強いか弱いかの二択で言えば、僕はめちゃくちゃ強いと思う。それは主観でものを見ていないから。常に客観。たとえば、すごく悪口言われた……炎上した……みたいなことになった場合、僕だったら、なんでこんなに嫌われているんだろうっていうところからスタートする。いつ、どこで、こうなったのかを分析する。僕という商品をあるべき場所に戻してあげなきゃいけない使命を常に背負っているから」と語っています。プロですね!

第五章「一心同体」の「【049】『一心同体』と言えるような親友はいる?」では、著者は「いないよ、親友なんてものは。僕のことを親友だと思っている人もいないよ、絶対。仮に、お互い友達だと思ってつきあっている人がこの文章を読んだとしても、『そうだよな』って納得してくれる人しかいないはず。僕は『親友』って言葉そのものが意味のないものに感じるんだよね。そもそも、親友なんていらなくない? いや、そんな言い方したら怒られるかな(笑)。でも、僕のなかでは『親友』と呼ぶ必要があるのかっていう“はてな”がある。友達のなかで『親友』かそうじゃないかを決めるなんてナンセンスじゃない?」と答えています。イメージを大切にする芸能人ならば、ましてや5人の仲の良さで売っていた「嵐」のメンバーであれば、「嵐の連中とは一心同体という感じだね」といった答えをしてもよさそうなものですが、そうではなく正直かつ真実を衝いた回答に感心しました。

「【050】仕事をする自分と、プライベートを過ごす自分は完全に切り離すタイプ?」という問いには、著者は「セリフの長さや難しさにかかわらず、それを何回言ってきたのか、どれだけ反芻したのかがすべてな気もする。そうしないと生っぽさが出ないと思う。手の内を見せるようなことはあまり言いたくないんだけど、僕がセリフを変えるとき、とくに語尾とかは、間違いなく自分がいちばん使っている言い方に変える。日常的に口にしている言葉にしないと、観ている人が聞きたい“音”になっていかないから。同じように、僕より嵐の『A・RA・SHI』をうまく歌える人はたくさんいる。でも、それは皆が聞きたい“音”なのかっていうと、ちょっと違うんだよね、きっと。僕らが20年間歌ってきた説得力には、どんなに歌のうまい居酒屋の店員さんが『A・RA・SHI A・RA・SHI』とか歌っても敵わないわけだ」と答えています。この回答もまた、正直かつ真実を衝いていると思います。

第六章「魑魅魍魎」の「【051】『魑魅魍魎』という文字面を見て、最初に頭に浮かんだのは?」という問いには、著者は「鬼滅」と即答し、「『鬼滅の刃』。魑魅魍魎には鬼っていう字も入っているし、瞬間的にはそれしか出てこなかった。数年前にラジオでも話したことがあるけど、『鬼滅』は僕が最初に読んだんだよ(笑)。世界で僕が最初に炭治郎と冒険を始めたってこと。いや、あんまりふざけすぎないほうがいいって、当時も怒られた(笑)。でも、アニメから入ったっていう人が圧倒的に多いなかで、僕は『(週刊少年)ジャンプ』本誌の連載第1回でその面白さに気づいていたからね。僕には1話目から一緒に“旅”をしたという記憶がある。あれはたしかに僕と炭治郎との旅だったんだよ……」と答えています。現在、一条真也の映画館「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」で紹介したアニメ映画の大ヒットで再び「鬼滅の刃」の大ブームが訪れていますが、原作漫画の第1話目から面白さに気づいていたとは凄い。著者がエンターテインメントに対して一流の目利きであることがわかります。

「【060】仕事も家事もおろそかにしたくない……そんなモンスター的な日々をどう乗りきっているのか。華奢なイメージだが、じつはからだが強いとか?」という問いでは、著者は「僕は疲れれば疲れるほど、働けば働くほど、忙しければ忙しいほど、新しい何かを生みだすことができるから。何も考えなくていいってなると、ほんとうに何も考えなくなるタイプ。忙しいときこそ、複数の仕事を振ってもらったほうが話は早い。たとえば、映画の撮影、作品のプロモーション、連ドラ(連続ドラマ)の脚本とかを、ああしてこうしてって同時に考える案件を増やされれば増やされるほど、考えているあいだにアイデアが浮かんでくる。僕はマルチタスクのほうがいっぱい生めるんだよ。10代のときからずっとそうだった。嵐のコンサートツアーしながら連ドラ撮って、『24時間テレビ』やって……とか。コツがあるわけじゃなくて、そういう性質なんだろうね」と答えています。これには深く共感。というのも、不遜ながら、わたしもマルチタスクのほうが良い仕事ができる気がするからです。

第七章「輪廻転生あるいは永遠回帰」の「【061】初の単独主演映画『青の炎』(2003年公開)から、ドラマ『ブラックペアン』シリーズにいたるまで、『死』との距離感が近い主人公を多く演じてきた。死生観を託されがちとも言える。表現者として、どのように受けとめているのか?」という問いでは、著者は「むかしからずっとそうだったからね。ドラマ出演の2作目も終戦記念ドラマ(『二十六夜参り』』1998年)で特攻隊員だったし。でも、じつは役者業界では死ぬ役は縁起がいいって聞いたことがあるんだよ。仕事でウエディングドレスを着ると婚期が遅れるみたいなのと同じで、何度も死ぬとそのぶん生きながらえる、っていう。だから、死の匂いが濃密な役が来ても嫌だなとかはまったく思わないし、『死』について考える時間が強制的に生まれるのはありがたいこと。普段、なかなかそこまで『死』について考え抜かないからね」と答えています。人は誰でも「死」を恐れるものですが、仕事で強制的に「死」について考えれば考えれるほど、主観的である「死」が客観化されて怖くなくなるという事実があります。

「【062】物理的に『死』を経験しえない以上、想像力だけで死ぬことを表現するというのは限界があるのでは?」という問いでは、著者は「僕は、生きているあいだにどれだけまわりの人間とかかわったり、影響を及ぼしたりしたかを表現することがいちばん重要だと思っていて。その人の人生を何も描けないまま死んでしまうと、その死が情報のひとつとして処理されてしまうから。死ぬということを表現するにあたっては、死にゆくようすよりも、どうすればその人が『生きたかたち』がよりチャーミングに残るんだろうっていうことを突きつめるかな。生きているときにやったこと、やっていないことの影響力があればあるほど、チャーミングな生きざまを見せられれば見せられるほど、それがとまってしまったときの衝撃や悲しさが伝わる。そして、その『死』は『受け取り手』によって表現されていくものだとも思う」と答えています。これも的を得た回答だと思いました。「『死』は『受け取り手』によって表現されていくもの」という言葉は、著者が俳優であるということにも関係しているのではないでしょうか。

「【068】以前、結婚式はほとんど出席しないが、お葬式には参列するようにしていると話していた。その方針はいまでも変わらない?」という問いでは、著者は「うん。お葬式は一生に一回しかないし、結婚式と違って肩書きとか役職とか立場とかから外れて参列できるから、その場にいやすいんだよね。結婚式って席次や決まりごともあるだろうし、誰が主賓で誰に余興を頼んで、新郎がこの人を招くから新婦もここまでは招かなきゃならないとか、いろいろ縦も横もつながりを重視されるんでしょ? でも、お葬式は故人とのつきあいだけで成立するから、僕が誰であろうともひとりの人間として見送ることができる。だから、できるかぎり故人のお顔を見てお別れを言うようにしているの。亡くなったことを認識して、故人と自分との時間、その人とまじわる人生がここで終わったという“点”を打ってあげると、僕は気持ちが整理される気がする。勝手なエゴなのかもしれないけどね。『亡くなりました』『亡くなっていました』っていうお知らせをいただく時点で、すでに故人と自分の時間軸がずれてしまっているんだよね。僕のなかでは生きていたのに、実際は亡くなっている。だから、お葬式できちんとお別れを言うことによって、ちゃんと『死』を『死』として受けとめたいと思う」と答えています。この回答には感動しました。芸能人でも一流の人物は葬儀を重視します。ビートたけし氏などが代表例ですが、著者も本物であると思いました。

第九章「花鳥風月」の「感動とは何なのか。人の心に感動を起こす難しさとは?」という問いでは、著者は「感動っていうのは、ポジティブを生む究極の感情論だと思う。たとえば、嫌いな食べ物を勧められたときに、『だまされたと思って食べてみて』って言われて好きになれたためしなんて一度もない。催眠術をかけられて食べられるようになるとか、根底がくつがえらないとネガティブからポジティブは生まれないし、感動もしない気がする。補助輪のない自転車に乗る練習をするとき、『うしろを持っているからね~』って言いながら手を離して、『持ってくれている』と思いこませることで乗れるようになるパターンがあるでしょ。それと同じで、嫌いなものを食べさせたかったら、その食べ物を違うかたちにして何も言わずに出して、『食べられた!』から『おいしい!』に持っていくと、ネガティブがポジティブになりうる。つまり、成功体験がないと人はだまされないし、答えから先に入っていく倒置法がいちばん感動しやすいんだと個人的には思っている。それを芸能で言うと、違うかたちの表現を届けること、常に新しい何かを生むことじゃないかな。見たことがない表現、聞いたことがない表現をいかに作品に埋めこむかは、いちばん念頭に置いているかも」と答えています。著者の賢さが見事に示された言葉であると思います。「嵐」の中では慶應義塾大学卒でニュースキャスターも務めた櫻井翔が知的タレントを目指していそうですが、じつは著者のほうがずっと知的ですね。

第十章「二宮和也」の「【098】いま、いちばん会ってみたい人は? その人から何を聞き、何を得たい?」という問いでは、著者は「ジャニー。ジャニー喜多川に、誠心誠意をこめて謝ってもらいたい。自分が大事にしていた事務所、自分の居場所を奪ったことに対して誤ってもらいたいと思っている。事務所をつくった人間でもあるけど、壊した人間でもあるから。被害に遭われた方々がいるなかで、自分が軽々に語れることではないけど、あの事務所がなくなるなんて思ってもみなかった。もちろん独立するという決断をしたのは自分だし、ありがたいことに働き続けられている。でも、完全に安全神話のもとに成り立っていた事務所だったんだなとあらためて思う」と答えています。大きな話題となった発言ですが、あえてこの言葉を口にした著者の想いの強さを想像すると、やはりジャニー喜多川の少年たちへの性加害行為は決して許されないことだと思います。

「編集者によるあとがき」では、集英社の女性編集者が言葉を寄せています。彼女は、2009年に雑誌『MORE』で開始し、2019年に終了するまで人気を博した連載「二宮和也のIt[一途]」の担当編集者だったそうです。10年間の連載を終えて別れるとき、著書の二宮和也は「生きていれば必ずまた逢える」と言ったといいます。その後、ジャニーズ問題が炎上し、著者が人生を左右する大きな決断を経て、新たな一歩を踏みだしたと知り、新書編集部に異動していたその編集者は個人事務所宛に「生きているうちに、二宮さんの言葉を一冊にまとめたいのです」という1通のメールを送りました。理由は、彼女にステージⅣのがんが見つかり、急ぐ必要があったからでした。この事実を「あとがき」で知ったわたしは、本書に「死」に関する質問が多いことに納得しました。それは彼女自身の切実な問いだったのでしょう。また、本書の「はじめに」で、著者が何度も「編集の人(長い付き合い)」という表現を多用することに違和感をおぼえていたのですが、それは著者の優しさからくるものだったのですね。