- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

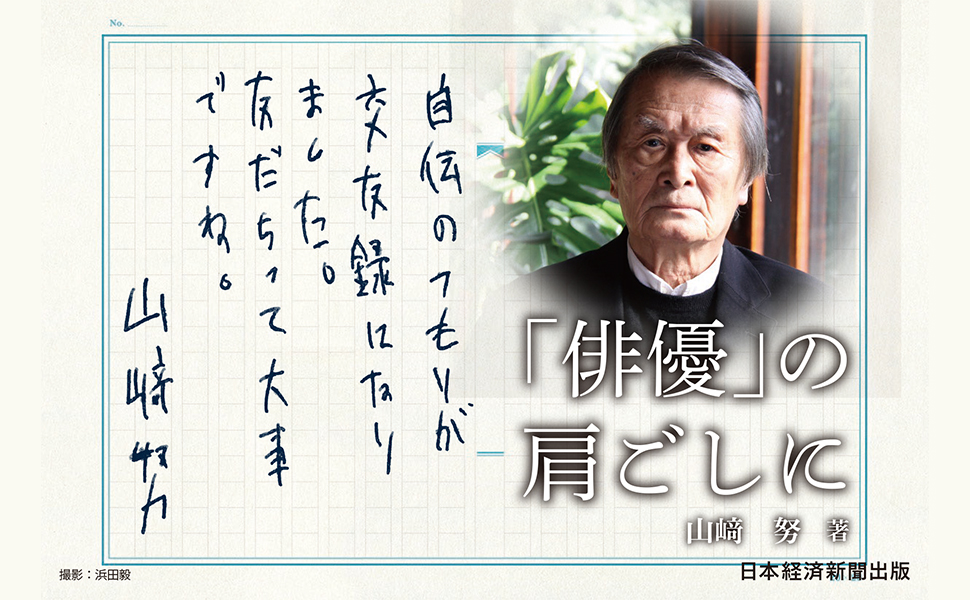

No.2412 芸術・芸能・映画 『「俳優」の肩ごしに』 山崎努著(文春文庫)

2025.08.07

『「俳優」の肩ごしに』山崎努著(文春文庫)を読みました。わたしの好きな俳優である著者は、1936年千葉県生まれ。俳優座養成所を経て文学座に入団。60年三島由紀夫の戯曲『熱帯樹』でデビュー。63年映画『天国と地獄』(黒澤明監督)の誘拐犯役で注目を集め、以降、幅広いジャンルで活躍。受賞歴多数。主な出演作品に『八つ墓村』『影武者』『お葬式』『マルサの女』『あ、春』『モリのいる場所』(映画)、『必殺仕置人』『ザ・商社』『早春スケッチブック』(テレビドラマ)など。2000年紫綬褒章、07年旭日小綬章受章。

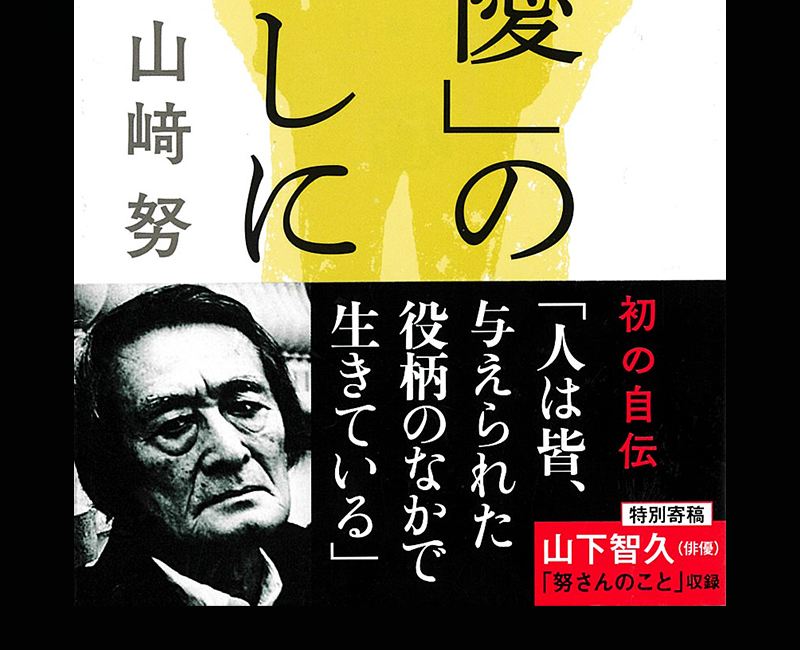

本書の帯

本書の帯

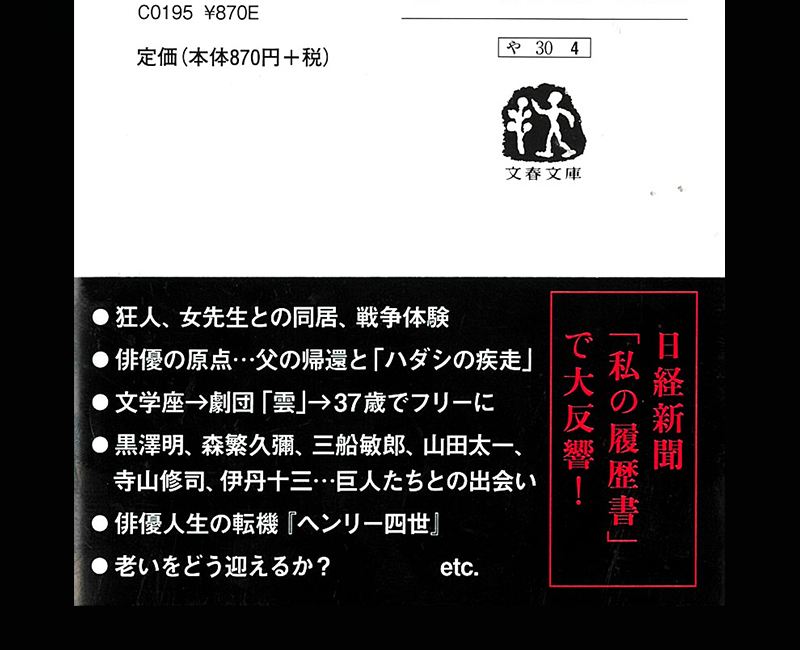

本書の帯には著者の顔写真とともに、「初の自伝」「人は皆、与えられた役柄のなかで生きている」「特別寄稿 山下智久(俳優)『努さんのこと』収録」と書かれています。帯の裏には、「日経新聞『私の履歴書』で大反響!」「●狂人、女先生との同居、戦争体験●俳優の原点・・・父の帰還と『ハダシの疾走』●文学座→劇団「雲」→37歳でフリーに●黒澤明、森繁久彌、三船敏郎、山田太一、寺山修司、伊丹十三・・・巨人たちとの出会い●俳優人生の転機『ヘンリー四世』●老いをどう迎えるか? etc.」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「実人生と俳優業の原理は似ている――橋のたもとの恐ろしい狂人、淡い憧れを抱いた女先生、父の復員と死……幼年期から少年期の記憶の断片は演技の原点となり、やがて独自の表現へと昇華した。波乱の人生を駆け抜けた孤高の俳優が、特異な視点で自由自在に綴った初の自伝。付録に山下澄人との対談を収録。特別寄稿・山下智久、解説・池澤夏樹」

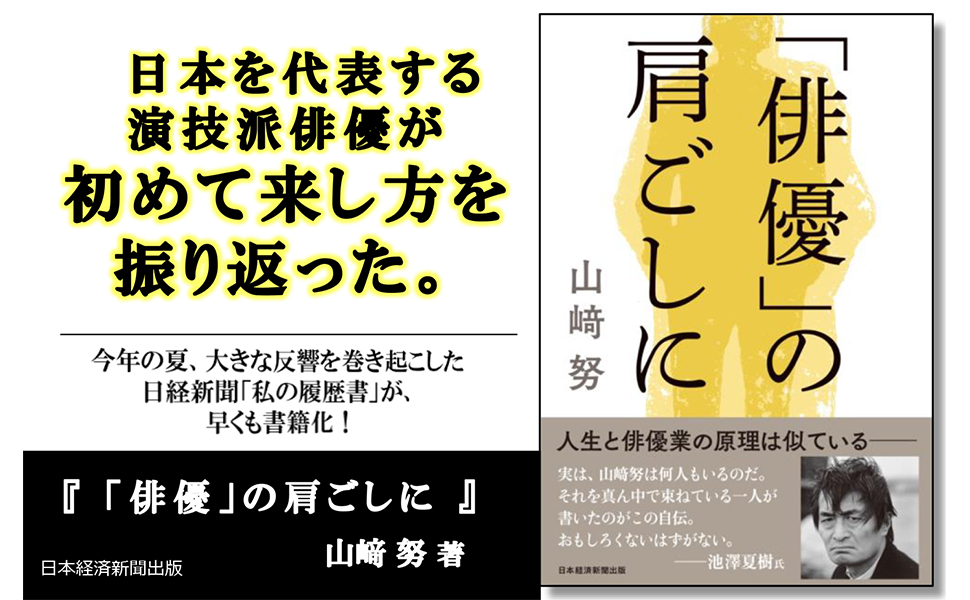

アマゾンより

アマゾンより

2022年11月19日に刊行された単行本(日本経済出版社)のアマゾン「内容紹介」には、「日本を代表する演技派俳優が来し方を振り返り、即興風に綴った初の自伝!――実人生と俳優業の原理は似ている。そこがおもしろい――8月の日経新聞朝刊の看板連載「私の履歴書」に登場し、大きな反響を呼んだ山﨑努さん初の自伝が早くも待望の書籍化です。連載では掲載しなかった章も多数収録、滋味深き文章にさらに磨きがかかった作品に仕上がっています」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

また、単行本(日本経済出版社)のアマゾン「内容紹介」には、「3、4歳の頃、染物職人の父におぶわれて散歩に連れて行ってもらった松戸の川べり。父の肩ごしから見ていた、赤い襦袢をまとった〝狂人〟への畏怖が、自分の俳優業の原点ではないかと書く少年時代。そこから上野の映画館でマーロン・ブランドを観て俳優を志す高校時代までは、なぜ自分がのちに俳優になったか、その原点を当時の思いもよらなかった行動から掘り起こしていきます。そして俳優座養成所から文学座へ。黒澤明監督の『天国と地獄』の誘拐犯人役にオーディションで選ばれてからは、映画、舞台、テレビドラマで、演技派俳優となっていく半生を、俳優・山﨑努の肩ごしから見つめて紡いでいきます」とも書かれています。

さらに、単行本(日本経済出版社)のアマゾン「内容紹介」には、「登場する人物は芥川比呂志、岸田今日子など新劇の人たち。森繁久彌、三船敏郎といった映画界の人たち。現代テレビドラマの最高傑作のひとつ『早春スケッチブック』の脚本家・山田太一、寺山修司、和田勉。さらに山﨑さんの主役が欠かせなかった映画『お葬式』『タンポポ』『マルサの女』の監督・伊丹十三。日本の俳優の演技に違和感を持ち続けたゆえに親友となった英国の俳優・演出家テレンス・ナップ……最後は円環を描くような余韻深きラストシーンが待っています」と書かれているのでした。

本書に収録されたコラムのうち、「山崎の努」には、著者が忘れっぽいということが紹介されます。著者は、「この忘れっぽさは、11歳で父を亡くしてから苦い貧乏生活を味わったことも影響しているのかもしれない。中学から俳優になるまでの金欠暮らしはあまり思い出したくない。できれば消しゴムで白紙にしてしまいたいという気持ちがどこかにあるのか。過去はどんどん捨てて、今日をどう過ごすか、ただそれだけといった習慣がついてしまったように思うのだが」と書いています。

俳優を生業とするようになって60年余りになる著者は、これまで自分の役を自分で選んだことは一度もないとか。ひそかにやってみたいと憧れているキャラクターもないことはないようですが、それを口にするのは著者のルールに反するとして、「役は自分でチョイスするものではない。誰か、プロデューサーでも演出家でもいいが、とにかく他人が決定してくれなければならない。突然天から降ってくるように与えられるべきなのだ。実人生で山﨑という家の努くんとして出現してきたように。実人生と俳優業の原理は似ている。そこがおもしろい」と書いています。

「川の匂い」の冒頭を、著者はこう書きだします。

「身の上話は夢の話と似ている。これは誰もが経験済みだろうが、夢で見た出来事を他人に語って受けたためしがない。当然のことで、夢のストーリーの核心が極めて個人的な質のものだからだ。やめときゃよかったといつも悔やむことになる。打ち明け話、自伝の類いにもその危険があるように思う。ちょっとびびる。そう、だからこの作文も、自分から半歩離れ、『山﨑の努』の肩ごしにその行状、光景を眺め、綴るように心掛けよう」

「俳優養成所」では、ある日、著者の同期だった河内桃子さんが、廊下ですれ違いざま、手を握ってきたことが紹介されます。著者は立ちすくみました。掌のなかに小さくたたんだ千円札がありました。ラブレターではありませんでした。著者は、「当時僕はひどい恰好をしていた。よれよれのジーパンにばっくり裂けたビニール靴、その靴を布で巻いて履いていた。その上栄養失調で演技中に倒れる。桃ちゃんは同情して、他人に気付かれないように小さく折ったお札をそっと手渡してくれたのだ」と書いています。

そのとき、著者は戸惑いました。他人様からお金を恵んでもらったことはありませんでした。それに、たしかに貧乏ではありましたが、多少貧乏を気取っているところもあったのです。著者は、「優しい桃ちゃんを騙した感じでもある。ふり返ると、桃ちゃんは、少し離れた廊下の端で恥ずかしそうに笑っている。千円はありがたかったが、それ以上にその心遣いにしびれた。いつか桃子さんのように、さり気なくお礼を言いたかった。しかし、叶わぬうちに河内桃子さんは亡くなってしまった。手遅れ。当時の千円は今の2万円くらいだろうか」と書いています。

「おもしろいねぇ」の冒頭を、著者は「養成所では座学もあった。一般教養、心理学、西洋演劇史等々。これからの俳優はアタマも使わなければいけない、バカじゃダメだという杉山先生の方針だったのだろう。しかしこれは豚に真珠であった。演技実習のみに夢中の僕らはノートもとらずただぼーっと聞いていた。居眠りするものもいた。講師は林達夫、南博、渡辺淳、加茂儀一氏他とんでもない方々。思えばなんとももったいない。みなさん手弁当で来て下さっていたはず」と書きだしています。

「たかが芝居」の冒頭は、こう書きだしています。

「初舞台は三島由紀夫の新作『熱帯樹』。入団した翌年、1960年の正月公演だった。兄妹の近親相姦の話で妹役は加藤治子さん、両親が杉村春子さん、三津田健さん。豪華メンバーである。稽古初日に三島さんが来て全篇を読んだ。身を縮め、肘かけ椅子に埋まるようにして、女のせりふは女の声色で読む、演出家と主だった俳優数人が拝聴する。時折、タイミングよく杉村さんが『せんせ、お茶にしましょ』とブレイク。三島さんが習い始めたボクシングのことなど話し、豪快に笑う」

「映画出演」では、著者の最初の映画が岡本喜八監督の『大学の山賊たち』だったことが紹介されます。山岳部のリーダー役なので事前に1週間ほど志賀高原でスキーの練習をしたそうです。撮影はほとんど雪山ロケで楽しかったといいます。著者は、「ふと、叔母の『タカハシテージ』の話を思い出したりした。共演の映画俳優たちは皆美男美女なのである。たしかに。2作目の『地の涯に生きるもの』では森繁久彌さんの即興の能力にびっくり。あの名曲『知床旅情』はこの映画の宴会シーンで森繁さんが即興で作詞作曲したものである」と書いています。

「ヘタとダイコン」では、芥川比呂志監督の演技指導に言及し、著者は「思うに、演出家は、あるいはものを創る人は、製作過程で全てがスムーズに行くと何となく不安になり、どこかに欠点を探し出そうとするのかもしれない。そういうタイプの人もいるのではないか。これは自分のヘタさ加減を棚に上げての見解」と書いています。また、作家の山口瞳がある映画を観て記した「役者のうまいのに驚嘆する。全員がうまい。全員が素人に見えるくらいにうまい。つまり、役になりきっている」という感想文を紹介して、「素人に見えるくらいにうまい」が著者の理想とする演技であると述べています。

「黒メガネ」の冒頭を、著者は「黒澤明監督の『天国と地獄』に参加したのは、多分25歳のときだったと思う。記録を見ると、この映画の公開は1963年、その前に1年間の撮影があり、加えて準備期間がある。逆算するとそうなる。あの誘拐犯人役はオーディションで貰った。オーディションは初めての経験だった」と書きだします。著者は当時、俳優であるにもかかわらず他人の目を直視することが出来なかったそうで、「自意識過剰。対人恐怖。2人が長い間、じっと睨み合うところから始まるシーン。困ったな。どうしよう。しかし、黒澤さんの目は、柔らかな、全てを受け入れる目だった。――君の心の中はわかっている。それでいい。そのままでいいんだ――と僕の困惑を受け入れてくれる優しい目だった」と書いています。

著者は初めて他人の目を正視することが出来たそうです。それは著者にとって特別なことでした。黒澤監督は苦笑し、「あのね、映画作りは、自動販売機にコインを入れてジュースを買うようなわけにはいかないんだよ。毎日毎日、目の前にある仕事を一生懸命やる。そうするといつの間にか終わっているんだ」と語ったそうです。この言葉を著者は今も大切にしているといいます。「仕事中に萎えたとき、自動販売機の話を思い出し、当面の瞬間を楽しむ。集中する。1つ1つ、愉快に。ピンチを脱するにはそれしかない」というのです。

「やけど」では、いつのときだったか、著者は黒澤監督に「ご自分の昔の作品を観返して後悔することはありませんか」と訊いたことがあるそうです。黒沢監督は即座に「ないね。どうして後悔するの? そのとき一生懸命やったんだからそれでいいじゃないか」と言い放ち、著者は一蹴されました。著者は、「さすが巨匠、オレとは人間のつくりが違うんだ、と引き下がった。しかし、今にして思えば、『そのとき一生懸命やったんだからそれでいい』は正解なのだ。同感である。そういうことなのだ」と述べます。

「丸太ん棒」では、著者は「自分の拙い演技が嫌で旧作は観ないことにしている。しかし『天国と地獄』だけは映画祭や取材の関係で拒絶できないことが数回あった。そして何度も観ているうちに、というか仕方なく観せられているうちに、あれはあれでいいんだ、と思うようになったのだ」と述べます。また、著者の好きな黒澤語録に「丸太ん棒のような演技が良い」というものがあるそうです。ずかずかと入ってきて、無造作にゴロンと丸太ん棒を投げ出すような演技が良。風呂敷包みからおもむろにとり出し、得々と並べてみせるような、いわゆる芸の披露は苦手らしいといいます。

また、「老いは誰にでも来る。逃れられない」として、『影武者』の北海道ロケのときのエピソードが語られます。スタッフ、キャスト全員で賑やかに夕食を摂り、レストランからホテルへの帰途、なぜか著者は黒澤監督と2人きりになったそうです。監督は歩くのが辛そうで、僕の肩に手をかけ荒い息。そして立ち止まり「ヤマザキ、おれももう70だよ」と珍しく弱音を吐いたのでした。しかしその眼には力がありました。著者は、その眼について「怒っているような、挑んでいるような」と書いています。

「あわただしい年」では、著者たちがロケに出ている間に『天国と地獄』が公開され、大ヒットしたことが紹介。犯人役の新人が注目されたということでした。著者は、「たしかにあの映画は観客の興味が犯人に行くように作られている。おかげで山﨑努はシンデレラ・ボーイ、にわかスターになったというわけ。その後、映画を模倣した誘拐事件もあって社会的騒動になってしまった。タクシーの運転手に『あんたが人騒がせなことをするから』と叱られたり、もうメチャクチャ。新聞や雑誌の取材も続く。何度も付き合わされる『世界のミフネ』が『いいんだいいんだ、俺なんか刺身のツマだから』とすねてみせる。突然の事でどう対処したらいいのかわからない」と書いています。

劇団「雲」の設立も大騒ぎになったそうです。芥川比呂志はじめ小池朝雄や岸田今日子など劇団員の約半数が一挙に脱退し、著者もその末席に連なることになりました。確たる信念があったわけではありませんでした。著者は、「文学座の古い体質の下では新しい演劇活動は出来ない、という趣旨には賛同するが、何しろあの無惨な初舞台以外僕は殆ど舞台に立っていないのでその実感がない。しかし主宰する福田恆存さんの唱えるシェイクスピア劇上演にはひかれる。それに日ごろ付き合いのある人たちがいなくなっては文学座に残る意味がないと参加を決めた」と述べます。

「自分の演技を」の冒頭を、著者は「言葉になる以前のもやもやした情動を表現したいという欲求、それはいわゆる名優といわれる人たちの修飾過多の『芸』へのアレルギーから生まれたものかもしれない。あの手の省エネ小手先芸は観客への媚びだと当時の僕は毛嫌いしていた。演技を客席に届けるのではなく、それよりももう少し奥にある何かに向かって捧げたいという気持ちが若い山﨑努にはあった。少なくともお客様との直取引だけはしたくない」と書きだしています。

池澤夏樹の紀行本『ハワイイ紀行』(新潮社)にフラ(フラダンスは造語)について書かれた部分があります。それは「人間に見せるものではなく、もっと偉大な存在を観客として想定して踊っているかのように見えた。見るべきは神々であり、われわれ人間はそれを脇から見せてもらっているにすぎない」「人間を超える者への姿勢を読み取ることができる。陶酔を誘うもの」であったといいます。この一文に出会った時、著者はただ「!!」としか言いようのない気持ちになったそうです。50年近く前、『建築家とアッシリア皇帝』上演の際に自分が目指していたものとどんぴしゃりだったからで、「捧げる対象が神々かどうかはともかく、そのわれわれのパフォーマンスの力が強ければ、客席の人々はその動線に吸い込まれるはず、そんなイメージだったのだ」と述べています。

「物忘れ、好きな役」の冒頭は、「映画、テレビの仕事も楽しかった。寺山修司監督の映画『さらば箱舟』は沖縄オールロケ。記憶を喪失するシーンがあった。戸、柄杓、甕などと半紙に墨書してどんどん貼りつけていく。やがて家の中がその紙片でいっぱいになり、それが風に靡くと不思議な、美しい風景になる。字は僕が書いた。昼休みにせっせとお習字していると寺山さんが寄ってきて、『ぼくも書きたい』と言う。僕は『俺』と書いていた。寺山さんは『友人』と書いてそれを掲げ2人で並んで写真を撮った。ポラロイドカメラだったからか、しばらくすると画面がまだらに薄れ、俺の顔が消えかけ友人がくっきり残った。これはこれでおもしろかったので大事にしていたのだが、もうどこを探しても見当たらない」と書きだしています。

著者の出演映画には多くの名作があります。わたしが最も好きなのは一条真也の映画館「夜叉ヶ池」で紹介した1979年の篠田正浩監督作品ですが、仕事の上で1984年の伊丹十三監督の「お葬式」、そして一条真也の映画館「おくりびと」で紹介した2008年の滝田洋二郎監督作品を忘れることはできません。「お葬式」と「おくりびと」の2本は、世間一般が葬儀に興味を持つ契機を与え、葬祭業界にも多大な影響を与えました。しかし、「名なしの男」には「伊丹映画『お葬式』は大ヒットし社会現象にまでなった。葬儀屋は活気づき、葬式に趣向を凝らすようになる(のちに滝田洋二郎監督の映画『おくりびと』に出演し、これもヒットした。あの遺体を扱う仕事もこのブームのときから盛んになったものらしい)」と書かれているのには、ちょっとガッカリ。著者はあくまでも映画に俳優として出演しただけで、葬儀そのものへの思い入れはなかったのですね。

巻末の特別対談「縁起と小説が交わるところ」では、芥川賞作家の山下澄人氏と対談しています。冒頭、著者が『週刊文春』に連載していた読書日記の一部を山下氏が朗読します。その文章の深さに唸りました。「もやもや」という題名で、以下のように書かれています。

「×月×日 言葉なんかおぼえるんじゃなかった、と嘆いた賢い詩人がいたが、それを言うのも言葉なのだから、しようがない、われらは言葉をおぼえなければならない。何せ世の中言葉でできている。まだ言葉に置きかえられる以前の、なにかもやもやした気持、あるいは突然湧きあがってくる情動、といったものがある。こうした心の動きは出来立てほやほや故、当然新鮮で、自由で、なかなか刺戟的だ。だがこれらは頭脳の検査の済んでいない無自覚の感情で、危険な部分も多々あるから要注意、無雑作に身を任せるとややこしいことになる。突如素振りが怪しくなり、場合によっては他人につかみかかったり、抱きしめてしまったりしかねない。野山の獣たちならそれもいいがわれわれの社会ではこのような狼藉は許されない。従って日常の暮らしでは、ある時間をかけてこの手の感情をチェックし調整する必要がある。この検閲も言語を使って行うわけだ」

「恥ずかしさのその先で」では、著者の「あのね、作品って基本的に押し付けがましいんですよね。演技にしろ、小説にしろ、生意気なんだよ、人に対して。さっき話した表現の恥ずかしさってのは、その押し付けがましさのなかにあるものなんだけど、恥ずかしさは経験を積んでも持つべきなんだ。その先に至福の喜びがあるんだから」という発言が紹介され、さらに以下のような対話が展開されます。

山下 技術の話をすると、クラシックバレエとか歌舞伎とか、そういう古典芸能のものをみんな思い浮かべちゃうからなかなか伝わらないのですが、というか、演技の技術って説明できないものなんじゃないかって思う。大事なことは説明できない。たまに天才的なやつが出てきてうまく体系化するくらいで、本来は説明不能なもので、脳波を盗む、みたいなことでしか伝承しない。言語化不能な領域にそれはある、というような。

山﨑 だから俺は役者って言葉も嫌いなんだ。役者は古典芸能の世界にいる人のことだよ。我々はみんなド素人なの。駆け出しの状態のままなんだよ。

著者がいかに知的な芸術家であるかが、よくわかります。いわば「演技する哲人」といったところでしょうか一条真也の読書館『柔らかな犀の角』で紹介した著者の読書日記は、『週刊文春』に連載された「私の読書日記」6年分が収録されています。同書の白眉は、何と言っても映画に関する発言です。著者は、万人が認める最高の「演技力」の持ち主ですが、ときどき「あの映画のあの演技にはどんな狙いがあったのか?」と聞かれることがあるとか。その質問に対して、著者は「これがほとんど覚えていない。比較的うまくいった演技ほど覚えていない。撮影現場の情況は絶えず動いている。相手役や監督の調子、天候、暖かかったり寒かったり風が吹いたり。その変化する環境に身を任せるよう自分を仕向けるのが僕のモットー。その場に反応して思いがけないアクションが生まれると楽しいし出来もいい(ような気がする)。頭より身体、結果は身体に聞いてくれ、が理想、記憶にないのが僕としてはベストなのだ。それが僕の『自由』、多少脱線したっていいじゃないか。あらかじめのプランは所詮ひ弱なのである。プランにこだわると身体が萎えてしまう」と述べるのです。やっぱり、演技する哲人ですね!

『柔らかな犀の角』には、 一条真也の読書館『聖地感覚』で紹介した宗教哲学者の鎌田東二先生の著書も取り上げられています。著者は、鎌田先生にいたく興味を抱いているようで、次のように書いています。

「著者鎌田東二は、宗教哲学、民俗学、日本思想史と、幅広い分野で研究を続けている学者である。この本の最大の魅力は、彼の底抜けに奔放なキャラクターが存分に発揮されているところだ。巻末の略歴紹介の欄に、石笛、横笛、法螺貝奏者、フリーランス神主、神道ソングライターとあって、笑ってしまった。おもむくままにやりたいことをやっている。毎朝、祝詞、般若心経を上げ、笛、太鼓、鈴、その他計十数種類の楽器を奉納演奏するので『時間がかかり、忙しいのだ』とぼやいている。お子さんに『お父さんはアヤシすぎる』と言われるそうだ。カバー折り返しに、著者近影の全身写真が載っている。カメラを意識してやや硬くなっているポーズがチャーミング。しばし見惚れた。『スピリチュアル・パワー』がメディアで安易にもてはやされている当節、鎌田の仕事は貴重である。彼のユーモアを大切にする柔らかなセンスに注目したい」

わたしは、この文章を読んで、本当に嬉しくて仕方がありませんでした。わが魂の義兄弟を日本を代表する名優がこれほど高く評価してくれたのですから。また、著者の鎌田先生に対する分析はまことに的を得ており、著者の人間を観る目には只ならぬものがあります。ちなみに、この文章が「週刊文春」に掲載されたとき、鎌田先生は大変喜ばれ、わざわざメールで知らせて下さいました。