- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.08.16

『絶滅する「墓」』鵜飼秀徳著(NHK出版新書)を読みました。「日本の知られざる弔い」というサブタイトルがついています。著者は、僧侶、仏教ジャーナリスト。1974年、京都・嵯峨の正覚寺に生まれる。成城大学文芸学部卒業後、新聞記者・雑誌記者を経て独立。2021年に正覚寺住職に就任。主に「宗教と社会」をテーマに執筆、取材を続けています。大正大学招聘教授、東京農業大学、佛教大学非常勤講師。著書に一条真也の読書館『寺院消滅』、『無葬社会』、『「霊魂」を探して』、『仏教抹殺』で紹介した本があります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、香川県・佐柳島に残る両墓制の埋め墓の写真が使われ、「かつて見送る智慧があった。」と大書され、「土葬、風葬、両墓制――もの言わぬ石が語る日本人の歴史」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

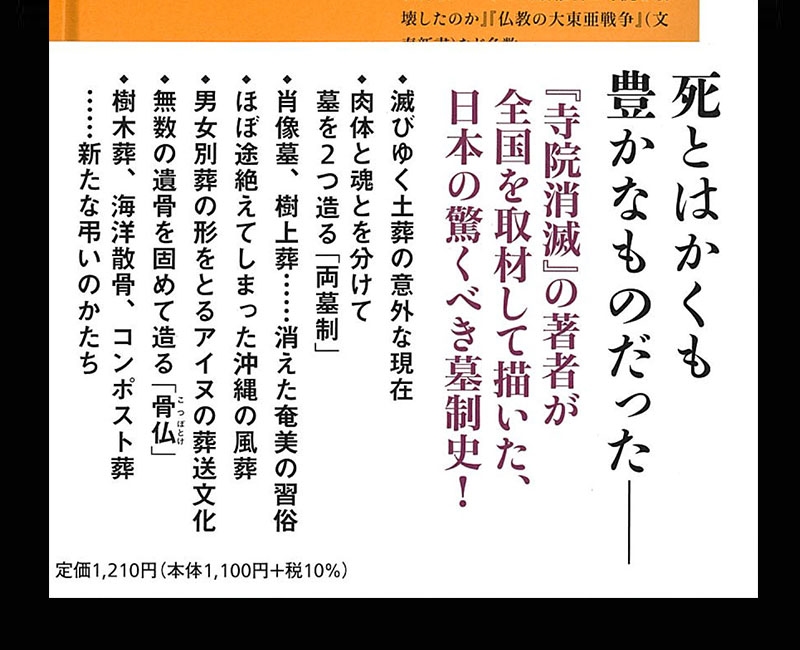

帯の裏には、「死とはかくも豊かなものだった――『寺院消滅』の著者が全国を取材して描いた、日本の驚くべき墓制史!」として、「●滅びゆく土葬の意外な現在」●肉体と魂とを分けて墓を2つ造る『両墓制』●肖像墓、樹上葬……消えた奄美の習俗●ほぼ途絶えてしまった沖縄の風葬●男女別葬の形をとるアイヌの葬送文化●無数の遺骨を固めて造る『骨仏』●樹木葬、海洋散骨、コンポスト葬……新たな弔いのかたち」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

カバー前そでには、「時の権力や死生観、土地や風土に根ざした文化によって、日本ではじつに多様な葬送文化が育まれてきた。だが、過疎化や高齢化により、今その文化が風前の灯となっている。土葬の現在から、肉体と魂を分けて埋葬する『両墓制』、沖縄の風葬やアイヌの男女別葬、無数の遺骨を粉末状にして固めた『骨仏(こつぼとけ)』まで――。全国各地を歩いて取材した僧侶が、知られざる弔いのかたちを写真とともに明らかにしながら、日本人がいかにして死と向き合ってきたかを問いなおす」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 私たちにとって「墓」とは何か

――墓制史が教える日本人の死生観

第2章 滅びる土葬、増える土葬――土葬の現在

――土葬の現在

第3章 捨てる墓、詣る墓

――消えゆく「両墓制」

第4章 権力と墓――生き様を映し出す鏡として

――生き様を映し出す鏡として

第5章 独自の意匠をもつ〝北〟〝と〝南〟の墓

――奄美、沖縄、アイヌの弔い

第6章 生きた証としての墓、証を残さない墓

――骨仏からコンポスト葬まで

「結びに代えて」

「参考資料」

アマゾンより

アマゾンより

「はじめに」では、僧侶という職業柄、常に墓と接する生活を続けている著者が、「墓」の定義が難しいと述べています。わが国の法律、つまり墓地埋葬法第2条に書かれている「墳墓」には、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とあります。つまり、そこに「故人の遺体」が存在する場所をいうわけですが、考古学上、もしくは民俗学上、あるいは宗教学上の「墓」は、必ずしも遺体が埋まる場所に限定されているわけではないと指摘します。

わが国には両墓制という墓制が存在するとして、著者は「これは遺体の埋まる墓と、魂を入れる墓とを分けている。両墓制では、むしろ魂の墓のほうを重視する。また、非業の死を遂げた武将の墓や、一部の天皇陵、様々な供養塔、慰霊塔の類いにも遺体が埋まっていないことが多い。しかし、そこが故人の『生きた証』であり、残された人々が祭祀を行う場所であれば、紛れもなく『墓』といえる」と述べるのでした。

第1章「私たちにとって『墓』とは何か――墓制史が教える日本人の死生観」の冒頭を、著者は「日本人ははるか古から、亡き人を畏れ、敬い、『墓』を建て、祈りを続けてきた。墓の形態や規模は、時の権力や死生観によって常に変化し続け、わが国独自の葬送文化を醸成してきている。現代につながる『庶民の墓』が造られ始めたのは、江戸時代である。『寺請制度』が嚆矢となった。日本人は太平洋戦争後も『一族の墓』を護持し、盆や彼岸には墓参りを欠かしてこなかった。われわれの生活の中には『弔いの心』が組み込まれているのだ」と書きだしています。

「旧石器時代に遡る墓の起源」では、ネアンデルタール人の遺跡から家族や仲間の死を悼み、埋葬した痕跡が見つかっていると紹介し、著者は「たとえば中期旧石器時代(推定約7万~約5万年前)のものと考えられるシリアのデデリエ遺跡では、推定2歳の子どもなどの人骨4体が発見されている。約6万年前のイラクのシャニダール遺跡では、計10体のネアンデルタール人の遺骨が出てきた。同遺跡での興味深い事柄は、墓の土中からムスカリやキンポウゲなど、複数の花粉が見つかっていることだ。死者に対する弔意の証(供花)なのであろう。数万年前の旧人が、すでに現代人と同様に葬送儀礼を執り行っていたと考えられる」と述べています。

では、わが国における最古級の墓は、いつ頃のものなのか。日本は多雨であることが要因となって土壌が酸性になりやすく、有機物である人骨が残りにくいといわれていますが、それでも2万年以上前の墓の遺跡が発見されています。大阪府藤井寺市のはさみ山遺跡では、2万年以上前(後期旧石器時代)の住居跡や、楕円型の土壙(土葬墓)が確認されました。また、北海道知内町の湯の里4遺跡から見つかった土壙も、およそ2万年前の後期旧石器時代のものと考えられています。湯の里4遺跡からは副葬品の石製の小玉や琥珀製の垂飾、石刃など14点(重要文化財)が出土しています。土壌の底部には、赤い土を散布した痕跡がみられました。

この赤い土について、著者は「旧石器時代のわれわれの祖先が何を考えて、赤い土を敷いたのかは定かではない。しかし、遺体を丁重に葬っていたことは理解できる。あるいは、「復活の儀礼」のようなものであったのかもしれない。葬送が『文化』として萌芽し始めた、とも言えそうだ。氷河期が終わったのが、およそ1万年前のこと。食物を煮炊きするために土器がつくられ始め、気候が温暖になるとともに農耕が始まった。そして人々は集団による定住生活へと移行する。日本でいう縄文時代(新石器時代)の始まりだ」と述べるのでした。

「弥生時代につくられた古墳の原型」では、弥生時代(約2500年前~約1700年前)に入ると、稲作が各地に広がっていくことが紹介されます。集落は見晴らしのよい高台の上につくられるのが一般的で、10数戸単位の竪穴式住居が形成されました。そして、穀物を貯蔵する高床式倉庫がつくられましたた。著者は、「地域にはそうした小さな集落が寄せ集まり、拠点としての大規模集落も設けられた。大規模集落には、祭殿が設けられた。すなわち、呪術をつかった祭祀=政治的機能が存在したとみられている。『政治』の源流である」と述べています。この頃の墓地は、集落の外れに設けられるのが一般的でした。縄文時代の環状列石は集落の中心に墓を設けましたが、弥生時代になって、墓は集落外に出されてしまったというわけです。著者は、「弥生時代初期の埋葬の特徴は、木棺に遺体を納めていた点にある。納棺の習慣は弥生時代になって朝鮮半島から伝わったとされている。当時の『墓』の形態としては、甕棺墓や石で囲われた石槨墓などがみられる」と述べます。

「巨大古墳の時代へ」では、邪馬台国や卑弥呼の墓の所在をめぐって、九州説や畿内説など論争が続いていることが紹介されます。一説には奈良の箸墓古墳(前方後円墳、墳丘長272メートル)が卑弥呼の墓であると囁かれていますが、被葬者は不明です。卑弥呼が登場した頃から、さかんに「王」の巨大墳墓が造られるようになると指摘し、著者は「いずれにしても、箸墓古墳は古墳時代の黎明を告げる存在とされている。ちなみに古墳時代の象徴である『前方後円墳』の名称は、江戸時代の学者、蒲生君平が『山陵志』の中で初めて用いた。文化庁の『周知の埋蔵文化財包蔵地数』(令和3年度)によれば、全国には15万9953基もの『古墳・横穴』が発見されている。北海道や青森県、秋田県では一切確認されておらず、最多は兵庫県の1万8707基である」と述べています。

「巨大古墳から『薄葬』の時代へ」では、火葬が仏教の祖であるゴータマ・ブッダ(釈迦)が火葬されたことを根拠にして「仏教式の弔い方」とされてきたことが指摘されます。そして朝鮮半島から日本へ、仏教が伝来したのは6世紀半ばのことです。道昭による火葬まで150年ほどの差があるとして、著者は「この間、仏教への信仰は広がりをみせていたものの、『仏教の弔い=火葬』が定着していなかったということだろう」と述べます。

この頃の支配階級の墓の変化で特筆すべきことは、「墓誌」の登場です。墓誌とは現代における墓所でしばしば見られる、被葬者の氏名と簡単な履歴のこと。菩提寺で保管されている「過去帳」の原型ともいえます。墓誌の発見は、それまで架空の人物と疑われていた安万侶が実在したという動かぬ証拠となりました。この墓誌は国の重要文化財に指定されています。一方で、奈良時代の庶民の墓はどうだったのか。平城京には数万人規模の人々が暮らしていましたが、墓をもてたのは一部の貴族のみでした。757(天平宝字元)年、養老律令が施行されます。養老律令は大宝律令に続く、わが国の国家法です。養老律令の中では「喪葬令」なるものが規定されました。

「石仏に見る中世の葬送の風景」では、8世紀終わりに平安京に都が移されても、相変わらず「薄葬」は続いていたことが指摘されます。薄葬の極みともいえるのが、淳和上皇と嵯峨上皇の埋葬でした。淳和上皇は、遺言で骨を砕いて散骨せよ、と命じています。また、嵯峨上皇は墓を造らず、草の生すままにして、供養もするなと厳命するほど、薄葬に徹しています。著者は、「現代の墓じまい、散骨ブームにも通ずる葬送意識で興味深い。平安京における墓葬制のエポックは、寺院と墓が結びついたところだろう」と述べます。この頃、天皇をはじめとする支配階級の墓が、洛外の寺院境内に積極的に造られはじめます。これを「陵寺」といいます。平安京は人口の増加とともに、遺体の処理が大問題になっていました。この時まだ、喪葬令には効力がありました。そのため、洛中には墓は造られず、郊外が葬送の地に選ばれました。今でも地名として残る鳥辺野(東山区)、蓮台野(北区)、化野(右京区)の3ヶ所です。

京都には墓標としての石仏、および五輪塔が数万体あるとみられており、それが地域のそこここで祀られています。京都人はそうした石仏を一様に「おじぞうさん」と呼んで親しみ、年に一度は「化粧」と「よだれ掛け」を新しくします。そして、毎年お盆の時期には、「おじぞうさん」の前で子どもを集めた催し物「地蔵盆」を開いています。地蔵盆は「講(信仰を同じにする者の集まり)」の一種です。著者は、「京都の地蔵盆は、市内の町内自治会の79パーセント(2013年京都市調査)ほどで実施されているという。この日ばかりは、キリスト教や新宗教の家庭に育つ子どもも、みな一緒になって集い、数珠回しをしたり、ゲームをしたりして1日を過ごす」と説明しています。この地蔵盆については、拙著『リメンバー・フェス』(オリーブの木)でも紹介しました。

鎌倉時代に入ると、京都では墓標としての石仏・石塔が量産されていきます。これは鎌倉時代以前、時の権力者平清盛の命によって、奈良の東大寺や興福寺の反平家勢力が狙われた「南都焼き討ち」が画期となったと考えられているとして、著者は「焼け落ちた南都の復興の過程で、多くの石工が生まれていったのだ。しかし、平家が滅んで源氏の世の中になり、東大寺・興福寺が再建。南都の復興とともに石工たちは職にあぶれ、京都に仕事を求めた。当時は年忌法要や墓参が普及しはじめ、魂の依代となる石仏のニーズが高まった時期だ。京都の蓮台野付近には、良質の花崗岩『白川石』が採取できる山があり、この石を使って無数の石仏・石塔が造られていった」と説明します。

「バラエティ豊かな墓の登場」では、著者は「『葬式仏教』と揶揄される現在だが、葬儀と仏教が結びついたのは平安時代以降といわれる。日本に仏教がもたらされたのは6世紀。その後は仏教による統治、つまり鎮護国家仏教としての体制が整えられる」と述べています。朝廷は南都七大寺(東大寺、興福寺、元興寺、大安寺、西大寺、薬師寺、法隆寺)を建立し、僧侶を官僧として位置づけて、祈禱と学問に従事させました。この時、南都仏教の僧侶は、天皇家における神事に積極的に関わっていました。ただし神道において死穢(死のケガレ)はタブーであり、南都の僧侶も「死」を怯え、葬儀にはタッチしなかったと考えられます。

そうした中で、法相宗の道昭によって、仏教の中に火葬が組み込まれると、その後天皇や支配階級の間で火葬が普及していきました。仏式の葬儀の普及に影響を与えたのが10世紀、天台宗の源信によって著された『往生要集』であるとして、著者は「『往生要集』は地獄道や餓鬼道などの死後の六道輪廻が説かれており、解脱して極楽浄土に往生するためには念仏が大切であると説いた。当時は末法思想が流行っており、それと相まって念仏往生の大切さが、貴族らの間で盛り上がっていく。『往生要集』は臨終時および葬儀の手引き書という位置づけで、特に念仏を推奨した。そうしてわが国における浄土教の基礎となり、次第に葬儀が体系立てられていった。そして、平安末期以降出現する新仏教の僧侶が、積極的に死穢の処理に関わっていくことになる」と説明します。

僧侶の墓として、「無縫塔(卵塔)」と呼ばれる、蓮台に卵を載せたような形状の墓が造られ始めるのも鎌倉時代です。多くの寺院境内墓地に足を向ければ、立地のもっともよい場所に歴代住職の無縫塔が並んでいるのを見つけることができるだろうとして、著者は「室町から戦国時代にかけては、寺院の境内に墓地が積極的に造られ始めた時期でもある。それまで死は穢れの対象で、政治の中心=洛中から墓は排除されていたが、寺という引力に引っ張られるようにして隣接地に設けられるようになっていく」と述べます。「お寺の近くに埋葬され、常に読経の声に包まれながら、供養され続けたい」という人々の強い願いは、瞬く間に各地に広がりました。今日に続く寺院墓地の形成が始まったのがこの頃だったのです。

「檀家制度とイエの墓」では、徳川将軍家が統治する江戸時代に入ると、いよいよ「庶民の墓」が登場し、定着します。ブレイクスルーになったのは「寺請制度」と呼ばれる、宗教を使った幕府の内政統治政策であったと指摘し、著者は「これは、日本人であればことごとくムラの寺の檀家にならなければならないとするものだ。1635(寛永12)年、徳川幕府は寺社奉行を設置。キリシタンへの取り締まりを強化していく。そうした中で1637(寛永14)年、キリシタンによる大規模な一揆『島原の乱』が発生する。この島原の乱は、幕府にとって大きな衝撃として受け止められた。キリシタンらは死を顧みず、信仰をひとつにして権力に立ち向かったからである。この島原の乱が梃子になって、本格的な『仏教の国教化』へと入っていく」と述べています。

「江戸時代に確立した『庶民の墓』」では、寺請制度が完成すると、戒名にも格式が生まれてきたことが紹介されます。「信士・信女」「禅定門・禅定尼」「居士・大姉」などです。そして、「イエ」の概念が定着してきたのが17世紀後半以降の話でした。その結果、それまで被葬者が「個人」であった「墓」は、家族とその子孫が共同埋葬される「一族(イエ)の墓」へと移行しました。著者は、「イエの墓は代々、継承されていく。そのため、私たちの近隣の寺院墓地や集合墓地などでも、古い先祖につながる江戸時代の墓が比較的簡単に見つけられるのである」と述べています。

「神仏分離によって生まれた近代の土葬墓」では、寺請制度によって「守られた」ようにも見えた仏教界ですが、徳川幕府の終焉と同時に破滅を迎えたことが紹介されます。明治新政府が誕生すると、神道が国教化されました。一方で、仏教の世俗化が政府主導で推し進められていきます。1868(慶応4)年、神仏分離令が発せられました。これによって、それまで「神仏習合」の形で共存共栄してきた神社と寺院が切り離されてしまうとして、著者は「神仏分離令を拡大解釈した為政者や若者らは、寺院や仏像などの破壊に手を染めていく。仏教はいわゆる『廃仏毀釈』の憂き目に遭うのである。また新政府は神仏分離政策の一環として、葬送の改革に乗り出す。1873(明治6)年、全国民に対して『火葬禁止令』が出される。つまり、神道式の土葬に切り替えよ、というものであった」と述べます。

「オベリスクのような戦死者の墓『奥津城』」では、英霊の墓は特別なものであったことが指摘されます。一般的な墓石は四角柱ですが、軍人には「奥津城」と呼ばれる神道式の墓を立てるよう、末寺に指示がなされました。英霊は先祖代々の墓には入りません。1霊ごとに奥津城に祀られているのが特徴です。奥津城の形状は、古代エジプトの石柱オベリスクのような、上部が尖った四角柱です。奥津城は日当りのよい、墓地の中でも一等地に立っていることが多いといえます。戦死者は遺骨が戻ってこないことが多く、奥津城に納めてあるのは、出征の前に家族に託した「髪」や「爪」、あるいは、遺品や戦地の石などでした。

奥津城は、「墓」というよりも、お国のために勇敢に戦って死したことを表明するための「モニュメント」としての意味合いが強いといえます。同時に、永遠に戻ってこない息子の奥津城を建立し「可視化」することを指摘し、著者は「そうすることによって、息子の遺骨が戻ってこないという『あいまいな死』に区切りをつけ、死を受容できた遺族は多かったに違いない。『観念的な死』より目に見える『カタチとしての死』を大切にするという、墓に見る『日本人らしさ』は、この奥津城にこそよく表れていると思う」と述べます。また、わが国では敵兵をも弔ってきた歴史がありました。たとえば愛媛県松山市にあるロシア兵墓地は、日露戦争におけるロシア人捕虜97人を埋葬しています。墓碑は祖国に向けて北向きに建てられました。同所では、今でも各墓碑に花が手向けられています。

第3章「捨てる墓、詣る墓――消えゆく『両墓制』」では、わが国には故人ひとりにつき、「遺体」と「魂」とを分けて「墓」を2つ造る風習が残る地域があることが紹介されます。この不可思議な葬送習俗を「両墓制」といいます。著者は、「土葬時代の名残りともいえる墓制だ。両墓制の習俗は近年、急速に姿を消しており、過疎化も影響して近い将来、完全消滅する危機に瀕している。戦後、わが国では火葬が拡大してきたことや、高齢化などで墓所を2ヶ所造ることが大変になってきたことなどが理由である」と説明しています。

「両墓制の今」では、両墓制を初めて学術的に取り上げたのは民俗学の大家である柳田國男といわれていることが紹介されます。柳田によれば、かつて両墓制はごくありふれた葬送形態であったといいます。しかも、遺体を埋めるほうの墓、「埋め墓」(捨て墓、ミバカ、サンマイなどともいう)は、打ち捨てられてしまうことが多いとして、著者は「両墓制では魂が入る墓、『詣り墓』(拝み墓、キヨバカなどともいう)のほうを重視する。これが両墓制の大事な点である」と指摘しています。

第5章「権力と墓――生き様を映し出す鏡として」の冒頭を、著者は「日本の墓制の歴史を牽引してきたのは、時の権力者たちだ。古墳時代が終わり薄葬文化が広がると、貴族は好んで石塔墓を立てるようになる。その後、登場した武士も貴族の葬送にならっていく。特に戦国時代に活躍した『三英傑』と呼ばれる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の武将の墓は彼らの生き様、死に様を映し出す鏡である。また、天皇や皇族の陵墓や陸墓参考地は全国に900ヶ所にも及び、その形態は巨大古墳から納骨堂タイプに至るまで幅広い。その実、天皇陵が治定したのはさほどは古くはない事実に突き当たる」と書きだしています。

「大空襲で焼け落ちた徳川家康廟」では、最後の15代将軍慶喜の廟墓が両菩提寺には存在せず、東京都立谷中霊園にあることが特異なこととして紹介されます。徳川慶喜が亡くなったのは1913(大正2)年のこと。葬儀委員長はかの渋沢栄一が務めました。江戸城を去った後、慶喜は静岡県の駿府に隠棲。晩年は東京に戻り、文京区春日で波乱の生涯を終えました。そして、谷中霊園に墓所をもつことになったのです。著者は、「慶喜は宗家を離れたことで増上寺や寛永寺に埋まることはなかった。また、彼は明治天皇に対する恩義を感じていたため、神葬祭で葬儀を行うよう遺言していたとされている。墓所は、神葬祭の土葬墓地として整備された谷中霊園を選んだ」と述べています。

「『鏡』としての墓――天皇陵」では、天皇家は現在まで126代にわたって続いていることが紹介されます。天皇の墓である「天皇陵」は、初代神武天皇から昭和天皇まで存在し、誰でも参拝できます。そのほとんどが西日本にあり、東日本にある天皇陵は大正天皇陵と昭和天皇陵のみです。著者は、「この天皇陵の歴史を知ると、日本の政治や社会のあり方が見えてくる。皇室典範第27条には、『天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵その他の皇族を葬る所を墓』と定義している。したがって、歴代天皇・皇后の陵に加え、皇族の墓を合わせた総数となれば膨大になる」と述べています。

天皇陵において最重要視されたのが、天皇家の起源にあたる神武天皇陵です。その特定には苦慮したようだとして、著者は「元禄年間(1688~1704年)に、いったんは現在の綏靖天皇陵が神武天皇陵と治定されたものの、記紀などに書かれている畝傍山から離れているなどの理由で再検討がなされた。最終的には孝明天皇の裁決によって、橿原市のミサンザイ遺跡が初代天皇陵(畝傍山東北陵)と治定されている」と述べます。天皇陵の探索と修陵は、明治に入っても続けられましたが、最終的に、1889年(明治22)年にすべてが治定されました。

「薄葬文化の見られる京都の天皇陵」では、著者は「特筆すべきは、東山区の泉涌寺にある陵墓である。ここには江戸期を中心とする14の天皇陵、5の天皇の灰塚、9人の皇族の墓が一堂に介している。天皇が一堂に眠っているとは、どういうことか。泉涌寺には、境内の奥に月輪陵という天皇家の墓所が造られ、仏塔型の陵墓が並んでいる。財政難であった天皇家に替わって、江戸幕府が泉涌寺を整備したのだ」と述べています。したがって、江戸時代の天皇家は泉涌寺の檀家であり、それゆえ泉涌寺は「御寺(みでら)」と呼ばれています。墓域内には立ち入れませんが、内部には九重塔の墓石形式の陵が立ち並んでいます。著者は、「一見して、天皇陵というよりも武将暮らすの石塔墓に近い」と述べます。

「転換期の天皇陵」では、明治以降は国家神道の影響を受け、古代の陵にならって巨大化したことが指摘されます。その極めつきが明治天皇陵(伏見桃山陵)です。明治天皇陵は伏見城本丸跡に造成されました。著者は、「陵へと導く大階段は230段あり、それを上り切ると見える、巨大な墳丘が正面に鎮座する光景には圧倒される。形状は上円下方墳。真上から見れば正方形の中に円があるような意匠だ。明治天皇が皇居宮殿で崩御したのは、1912(明治45)年のこと。本来ならば東京に陵が造成されるのが自然と思われるが、『若い頃を過ごした京都に祀られたい』との遺言に従って伏見に造られた。京都を去っても、故郷のことを想い続けたのだろう。明治天皇の御霊は、明治神宮に祀られている」と述べています。

続く大正天皇陵(多摩陵)、そして昭和天皇陵(武蔵野陵)は、東京都八王子市の武蔵陵墓地にあります。いずれも天智天皇陵や明治天皇陵をモデルにした、大規模な上円下方墳です。もちろん一般参拝もできます。また、明治以降の天皇・皇后を除く皇族は、豊島岡墓地(文京区)が造成され、埋葬されることになりました。豊島岡墓地の一般の墓参はできません。なお、宮内庁は2013(平成25)年に「今後の御陵及び御喪儀のあり方について」という見解を発表しています。そこでは、天皇・皇后(現上皇・上皇后)の崩御後の埋葬方法、陵の規模等について、自身の希望が述べられています。それによって、上皇・上皇后は、江戸時代以降続けられた土葬を行わず、火葬に切り替えることが決定しています。

第5章「独自の意匠をもつ〝北〟〝と〝南〟の墓――奄美、沖縄、アイヌの弔い」の「奄美大島と沖縄の土着的宗教習俗」では、沖縄本島では奄美をはるかに凌ぐ2000人以上のユタがいると推測できるとして、著者は「奄美は現在、深刻な過疎化にあえいでいるが、対照的に沖縄の合計特殊出生率は全国で最高水準だ。またインバウンド需要も相まって景気拡大のさなかにある。土着のシャーマンの世界も、景気や人口動態に大きく影響を受けていると考えられる。沖縄では奄美以上にユタへの依存度が高い。『医者半分、ユタ半分』という言葉がある。これは、西洋医学で病気を治療するのは医者だが、ユタの見えざる力によっても身体、精神的な治癒を期待する沖縄の人々の習慣をたとえたものだ。たとえば、沖縄本島中部の一部地域では、墓を改葬して遺骨を運び移す際、辻々に米粒を落とす風習がある。これは、シニマブイ(死者の魂)が迷子にならないようにするための儀式。沖縄ではこうした墓に関わる指示は、大抵ユタが行うという」と述べています。

奄美や沖縄における宗教的職能者はユタの他にも、ノロ(祝女)がいます。ノロとは琉球王朝期に制定された神職(女性祭司)であり、その多くは世襲によって継承され、ムラの祭祀を司ってきました。ノロについて、著者は「五穀豊穣やムラの安全・安寧を祈る存在である。ユタのように個人クライアントをつけて商売をすることはないが、神霊と交流する点では土着的な宗教的職能者といえる。両者の棲み分けとして浄(神の領域)の部分を担うのがノロで、不浄(死の領域)に関わるのがユタとされる。しかし地域差があり、祭司がユタを兼ねる場合もあったりして、両者を厳密に定義するのは難しい」と述べます。

「なぜ洗骨は続いてきたのか」では、奄美・沖縄における洗骨を伴う改葬は、古来の殯に似た葬送習俗であると指摘されます。つまり、穢れた死体を洗骨することで、不浄から浄へとステージを上げるということです。また、洗骨はかつて東南アジアでも見られた風習であり、様々な葬送文化が混じり合った海洋国ならではの弔いの姿なのです。ところが奄美では、この四半世紀ほどで、民間の葬儀社が島に進出。奄美でも“本土並み”の一般的な葬式が定着しました。著者は、「かつての土葬は、ムラ社会の中で相互扶助的な意味合いが濃い葬式だった。鳥や地方都市における土着的な葬送は肉体・精神的には大変な作業になるが、一方で、地域コミュニティを強固にしていた側面は大いにある。しかし、火葬の普及と同時に、葬儀社が葬式全般を取り仕切るようになると、相対的にムラ社会における葬送の役割は薄れていく。葬送文化の喪失は必然的に、ムラのつながりを弱体化させる要因にもなる」と述べています。

「400年の歴史をもつ亀甲墓」では、沖縄の清明祭では、重箱料理を持参し、泡盛や果物などと一緒に墓前に供えることが紹介されます。さらにウチカビと呼ばれる擬似紙幣、つまりあの世で使うおカネを燃やします。線香も本土のものとは異なり、平たいもの(ヒラウコー)です。家族が亡くなって最初の清明祭には、ユタを呼ぶケースもあります。著者は、「沖縄では、本土以上に丁重に先祖供養をしてきた。それは墓の規模にも表れている。しかし近年は核家族化、高齢化などによって墓じまいの波が押し寄せている。また、風葬が途絶えたことで、墓を大きくする必然性がなくなっている。そのため近年では、本土と同様の石塔墓を建立するケースも増えてきている。破風墓や亀甲墓も、将来的には消えてしまう運命かもしれない」と述べます。

「男女で分けられたアイヌの『クワ』」では、アイヌの葬送儀礼が紹介されます。アイヌは部族の長老(エカシ=祭司)を中心にして、カムイ(神々)を祀る様々な儀式を伝承してきました。アイヌの人々が考える聖俗の世界は3つの種類があります。カムイモシリ(神々が住む世界)、アイヌモシリ(人間が住む世界=現世)、ポクナシリ(死後世界)です。著者は、「アイヌにおける他界観では、故人はあの世でこの世の暮らしの続きを送るとされる。現世と来世が地続きなのだ。しかし、来世においては天地や季節などがこの世のものとは真逆であるとしている。また、来世では食料の生産ができない。そのため、子孫が先祖供養を行うことにより、その供物に頼って暮らしを営んでいると考える。そして、死者は再び現世に戻り、生まれ変わるとされている」と説明します。

アイヌは、この世とあの世とが密接に影響し合います。したがって、先祖供養はアイヌの人々にとって最重要儀式となるのです。先祖供養のことをアイヌは、「シンヌラッパ」「イアレ」などと呼んでいます。供物は豪華で、トノト(酒)の他、団子、汁物、山菜などの煮付け、刻みタバコ、果物、飲み物など故人の好みのものをたくさん用意します。シンヌラッパは、囲炉裏(炉)を囲んで行われます。著者は、「ちなみに、伝統仏教で見られる仏壇や墓に対する先祖供養の形態は、アイヌにはない。しかしながら、同化政策によって伝統的なアイヌ固有の祭祀儀礼は廃れ、本土からやってきた仏教による先祖供養に置き換わっていった」と述べます。

アイヌの人々の死後の霊魂に対する考え方については、文化人類学者の山田孝子が『アイヌの世界観』の中で、「あの世を反転した世界とみなすことや、ヨモツへグイ(筆者注:あの世の食べ物を食べると、再びこの世に戻ることができないこと)の考えかたなどアイヌの他界観のなかには各地の民族で認められる要素がいくつかあるが、なかにはアイヌに特徴的な考えかたを認めることができる。たとえば、幽霊は異なる世界を訪れた時の仮の姿であり、異なる世界からの訪問者は目には見えないということである。つまり、死者が生者に対して幽霊と映るのと同様に生者は死者に対し幽霊と映るのである。幽霊はあの世で神となった死者の仮の姿にすぎず、恐ろしい超自然的存在ではないのである」と紹介しています。しかし、そんなアイヌの死後祭祀を蹂躙してきたのが、明治維新以降の日本人でした。日本人の起源を探るため、文化人類学的・医学的研究のためにアイヌの墓を発掘。遺骨を大学の研究施設などで保管してきのですた。発掘は1970年代まで続きました。保管に関しても、骨ごとに分離して保存することもあり、人道上配慮に欠けたものでした。

第6章「生きた証としての墓、証を残さない墓――骨仏からコンポスト葬まで」の「遺骨で仏像をつくる」では、現在の永代供養の源流は一心寺の骨仏にあることが指摘されます。数多の遺骨を受け入れ始めた一心寺。1868(明治元)年から1887(明治20)年までの20年間で、境内の納骨堂は満杯になってしまったといいます。著者は、「納骨堂のキャパシティの限界がきたことが、骨仏の嚆矢となった。当時の住職が考案したのが遺骨を仏像に転用すること。人骨を粉砕して容量を減らし、それを原材料にして浄土宗が帰依する阿弥陀如来像にするアイデアだ。仏像に造形することで、遺族だけでなく、時の住職や参拝客に供養し続けてもらえるという、実に斬新な発想であった。人骨を信仰対象にするという事例は世界を見渡しても、一心寺の他にはない(現在では一心寺のやり方を模倣した骨仏が国内に複数存在する)」と紹介しています。

「なぜ骨仏は人気なのか」では、一心寺の納骨が増えている背景には、一族の墓に入らない「永代供養」ブーム、そして墓じまいや改葬の増加があることが指摘されます。骨仏の本来の「分骨供養」を誤解し、全骨が持ち込まれるケースが多くなってきたのです。中には火葬後すぐに持参してくるケースもあるといいます。著者は、「誤解を恐れずに言えば、『遺骨処理』のような感覚だ。さらに、墓じまいした後の古い遺骨を持参するケースも後を絶たない状態だ。関西では骨壺から取り出し、土に還す埋葬法が主流である。こうした遺骨は土が混じり、骨仏の造形に支障をきたす。いずれにしても一心寺では、ここ数年で過剰に遺骨が持ち込まれ、受け入れが限界になってきている。今後の納骨数を予測すれば、減っていくことは考えにくい。すでに日本は多死社会に入っているからだ。現在、死者数は年間140万人ほどであるが、2030年には160万人を突破、2060年以降も年間150万~160万人レベルの死者数が続くことが予想される」と述べています。

「戦後の供養のかたち『納骨堂』」では、個人で入る永代供養墓について述べられています。永代供養墓には様々なタイプがあります。大きく分けて「屋内型」と「屋外型」です。屋内型は、ビルの中に造られる「納骨堂」形式のもの。納骨堂文化は特に北海道と福岡県で花開きました。北海道は冬季、積雪と寒冷によって野外での墓参りが厳しくなります。そこで、自然環境に左右されない納骨堂が戦後増えていったのです。一方の福岡県は仏壇製作の本場であり、そのノウハウを活かして仏壇業者が納骨堂の販売に注力していった結果、納骨堂大国になったというわけです。

多死社会や改葬ブームを背景にして、2013年頃から葬儀会社や仏具、石材販売会社が寺院から宗教法人の名義を借りる形で自動搬送式納骨堂事業に乗り出してきました。近年では、外資系金融会社も納骨堂事業に参入しています。著者は、「最初はよかった。だが、数年も経つと納骨堂の供給過多になり、需要が追いつかなくなってきて、民間企業の経営を圧迫してきているのが実情だ。地方都市のロッカー式納骨堂や自動搬送式納骨堂では破綻事例も出てきている。納骨堂が持続可能な『墓』といえるかどうかは、微妙なところである」と述べています。

「樹木葬、海洋散骨、手元供養」では、「自然に還る」イメージで人気を集めている樹木葬も「葬」という名称がついているが、永代供養の一種と考えてよいとして、著者は「樹木葬は1999(平成11)年、臨済宗の知勝院が、岩手県一関市に荒廃した里山を買い取って始めたのが最初といわれる。霊園の面積は約2万7000平方メートルと広大で、『花に生まれ変わる仏たち』がコンセプトになっている。ここでは墓石やカロート(納骨するスペース)などの人工物を一切使用しないのが特徴だ。遺骨は山肌に穴を掘って埋め、その上に墓石の替わりとなるヤマツツジやエゾアジサイどの低木を植樹する。遺骨はいずれ自然と同化していく仕組みだ」と説明します。

「受容を伸ばす海洋散骨」では、樹木葬同様に、海洋散骨も近年人気を集める葬送であると指摘します。海洋散骨とは船をチャーターして近海に遺骨を撒くサービスのこと。散骨場所は東京湾内をはじめディズニーランド沖、相模湾、大阪湾、伊勢湾、瀬戸内海などニーズに合わせて様々あります。著者は、「現在、被葬者全体の1パーセントほどが海洋散骨を選んでおり、将来的には2パーセントほどまで伸びるとの予測もある。だが海洋散骨も、まったく問題がないとはいえない。近海で散骨すると、地元漁業関係者からの反発を受ける可能性がある。撒く方は、『大自然に溶け込む』ような壮大なロマンを抱いているかもしれないが、漁師にしてみれば、風評被害が生まれる可能性を警戒しているのだ」と述べます。

手元供養とは、遺骨をミニサイズの洒落た骨壺に入れて保存できるようにしたり、遺骨を人工ダイヤモンドのアクセサリーとして加工してくれたりするものです。実は墓地埋葬法で自宅に遺骨を置いておくことを禁じてはいません。特に古い仏壇では、水子の遺骨を小さな壺に入れて仏壇に置いたままになっているケースがよくあります。遺骨アクセサリーには主に2種類あります。遺骨や遺灰、遺髪から抽出した炭素を、高熱高圧をかけて人工ダイヤモンドにし、それをネックレスや指輪にするタイプ。もう1つは遺骨の一部をペンダント内部に納めるタイプ。いずれも数万円から、高いものになると数十万円の費用がかかります。最近ではインターネットからの申し込みもできます。

「墓じまいの時代」では、墓じまいとは、かつては絶家に伴う「無縁化」のことを指したことが指摘されます。しかし、墓地継承者(緑者)が存在するのに墓じまいする動きが近年目立っています。墓じまいを希望する人の共通項としておおむね、以下の5つが挙げられるといいます。

(1)墓を承継する子や孫がいない

(2)お墓の維持にはコストがかかるうえ、管理が大変。子や孫に迷惑をかけたくない

(3)都会に移り住んでいるため、故郷の墓の管理ができない

(4)そもそも墓は不要。散骨でいい

(6)菩提寺の住職が気に入らない

「遺体を堆肥にするコンポスト葬」では、米国ではさらに先をいく究極の自然葬「コンポスト葬(堆肥葬)」のサービスが始まり、話題を呼んでいることが紹介されます。コンポスト葬を開発したのは、米国ワシントン州シアトルのベンチャー企業、RECOMPOSE(リコンポーズ)社です。著者は、「コンポスト葬とは、遺体を堆肥に換える葬送のこと。いや、葬送ともいえない代物だろう。全世界的に、人間社会が醸成してきた葬送文化に一石を投じる『新しい死後のあり方』といえるものになるかもしれない」と述べています。

コンポスト葬の具体的な仕組みについては、「儀を終えた遺体は、マメ科植物でできたオーガニック・ウッドチップが敷き詰められた容器に入れられる。さらに堆肥化を促進させるために、二酸化炭素や窒素、酸素、水分などを制御できるカプセルの中に入れられ、そこでまず、バクテリアなどの微生物を増殖させて腐らせる。遺体は、およそ30日をかけて分子レベルで分解され、土へと還っていく。遺体がカプセルに入って、土が完成するまでには約8~12週間かかる。骨は完全には土にはならない。しかし、堆肥化する過程でカプセルを回転させるなどして通気をよくし、微生物を活発化させ、骨の分解を可能にすることで、減量した骨はミネラルたっぷりの土壌を生成する要素となり、植物の生育に寄与するという」と説明されています。

最終的には、遺体1体あたり85リットルほどの土壌ができます。この栄養豊富な土壌は、遺族に渡されます。バラ園などの園芸用堆肥に使われたり、自庭に撒いたりできるといいます。また、土の返還を望まない遺族が希望すれば、ベルズマウンテン保護林に撒かれて森林のための肥料になり、新たな命を育む源泉に生まれ変わることができるそうです。気になる価格ですが、同社のコンポスト葬は5500ドル(約60万円)。米国では、一般的には火葬費用が6万円程度、葬儀から遺体安置施設の利用料、納棺料、墓地代などを含めるとトータルで死後の費用は平均550万円ほどかかります。その点、コンポスト葬では火葬費や墓地、墓石代などが不要で、割安感はありそうです。今のところ、コンポスト葬は日本では非合法に当たりそうですが、著者は「個人が勝手に山野などに遺体(遺骨、堆肥化した遺体を含む)を撒けば、刑法190条で定めている死体遺棄罪(3年以下の懲役)に抵触する」ことを指摘します。

コンポスト葬には、国民の宗教感情の問題もあります。海洋散骨が人気といっても、まだまだ多くの日本人は遺骨や墓を大事にし、一周忌、三回忌といった追善法要を実施しているのが実情です。また、世間体もあります。特にイエやムラ意識が強い地方在住の場合、コンポスト葬を選択した時の地域社会の目はかなり厳しそうです。だが、葬送儀礼が縮小傾向にあるのは紛れもない事実であるとして、著者は「日本でも樹木葬や海洋散骨を選択する人々が増えてきている実情を踏まえれば、コンポスト葬受け入れの『素地』は、着々と進んでいるようにも思える。2020(令和2)年より始まった新型コロナウイルスによる『死』への意識の高まりが、こうした葬送の多様化の後押しをしているとみられ、今後日本の葬送のあり方にも影響を与えそうである」と述べるのでした。

「結びに代えて」では、わが国における葬墓文化は近年、再び、薄葬の時代を迎えつつあることが指摘されます。葬式の簡素化や墓じまいが、全国的に拡大してきているのです。散骨や樹木葬がもてはやされ、永続的に残る石塔墓にこだわらない風潮も広がっています。では、このまま弔いが衰退の一途を辿り、将来的にはなくなってしまうのかといえば、そうではないとして、著者は「実はコロナ禍になって、墓参りが増えたという寺は少なくなかった。小刹も然りだ。2020(令和2)年から3年間のお彼岸やお盆の墓参は、コロナ禍前より2割ほど増えた。法事も増加した。それは、社会不安の中にあって、家族や先祖が眠る墓と向き合い、故人と対話し、癒されたいと考えたからではないか」と述べています。

戦後は核家族化が進み、都市部を中心に「個の社会」が進みます。「弔いの心」が失われているのではなく、弔う側と弔われる側の「関係性」が希薄になっているのだというのです。さらに超高齢化の波が、弔いをしたくてもできない状況をつくり上げています。老後資産の保全意識も、手厚い弔いから遠ざける要因になっています。しかし、若者が「墓参りは大事だ」と考えるように、多くの日本人のDNAには、弔いの心がしっかりと根付いていると確信しているという著者は、「コストやつきあいの煩わしさを考えれば、『墓は無用』と考える人がいるのもわかる。だが、先人が大切にし、祀り続けてきた墓を、効率重視でなくしてしまうのは、人類が受け継いできた智慧の放棄といわざるを得ない」と述べるのでした。この一文は、わたしの心に響きました。拙著『リメンバー・フェス』(オリーブの木)では供養文化のアップデートを提案しましたが、葬儀や墓といった供養の「かたち」は、著者のいう「人類が受け継いできた智慧」そのものであると思います。